宋代工笔花鸟的意境之美

2024-07-16韦学鹏

摘 要:中国传统绘画中所蕴含的意境之美,常被视为衡量其美学成就的重要标准。而宋代是中国文化、艺术史中的关键时期,一方面,“格物致知”的观念极大地影响了这一时期的美术形制,另一方面,翰林图画院的建立作为宋代崇尚文学艺术之潮流的具体成果,也为当时绘画艺术形式的创造性发展奠定了基础,尤其是以工笔花鸟为代表的宋代院体画的发展,被认为是翰林图画院最为重要的艺术贡献之一。因此,本文从宋代典型的绘画艺术形式中的工笔花鸟画着手,通过笔墨与意境、审美与意境及其内在观念与理论三个角度,对宋代工笔花鸟的意境之美进行深入研究与分析。

关键词:中国画;工笔花鸟;意境美

中图分类号:J213 文献标识码:A 文章编号:2096-0905(2024)13-0-03

工笔重彩的花鸟艺术早在晚唐时期便已发展出了基本程式,至北宋初期,翰林图画院更加奉行以晚唐时期西蜀黄笙的花鸟写生作品为代表的“富贵气”的创作程式。这一创作程式法度十分严谨,需要创作者在对客观物象的观察与描写过程中,对花鸟景物真实形态进行极为细致的观察与描摹,继而在创作中实现对自然之美的转述以及对主观意境的营造。此外,南唐徐熙在描绘花鸟题材时使用的“落墨”手法也在宋代初期颇受画家推崇,如这一时期刘寀的绘画作品《群鱼戏瓣图卷》,便是以墨色为主,对主体物进行勾描与渲染,使画面中的鱼儿看起来真实灵动,给人以畅快悠然之感。这也让在北宋初期对黄笙、徐熙二人绘画程式的争论成为当时人们所关心的重要美学问题,北宋理论家郭若虚也曾在其著作《图画见闻志》中提出了“黄家富贵,徐熙野逸”这一院体画的创作特点。至南宋时期,徐、黄二体之间的对立已经大大缩小,对于“意”的表达逐渐成为二体服务于皇家审美的主要功能。除了徐、黄二体的影响,对五代画院创作经验的总结与继承,以及宋徽宗赵佶本人对工笔花鸟的审美偏好,均可以被视为宋代将工笔花鸟画水准推至高峰的重要因素,也是本研究中对宋工笔花鸟审美范式进行阐述的出发点。

“意境”一直以来被认为是中国传统美学中的重要范畴,也是中国特色艺术美学体系中不可或缺的重要因素。有学者认为,中国画画家的意境论观点,强调以“意”为主的审美表现,实现“意造境生”的美学境界,即“由其所写之景物而冥现未写之景物,据其所道之情事而默识未道之情事”,通过有限的画面视觉物象,将观者引入更加玄妙广博的想象之境,并通过“景外意”“意外妙”的涌现,来实现绘画作品的审美表达。在这一对意境之美的塑造过程中,笔墨特征、画家自身的“心源”与“造化”,以及创作中引发的对于艺术思考或艺术理论的联想,均发挥着重要的作用,于宋工笔花鸟而言,亦是如此。宋代对于工笔花鸟画的探索,不仅承接了唐、五代时期的文化探索与艺术经验,也为元、明、清及近代的工笔花鸟创作提供了扎实的审美及理论基础。因此,本研究对于宋工笔花鸟意境之美的探索,不仅能够为传统艺术价值、审美观念以及经典文化的价值发掘,提供有效的实践路径,也能够从审美理想的角度,为当代工笔花鸟画家的学习与创新提供思路与借鉴。

一、宋代工笔花鸟画的笔墨特征与意境营造

(一)“尚细”之笔墨

“工致周密,笔精色妙”被认为是两宋画家进行工笔花鸟艺术创作的重要笔墨特征。有的学者对于宋代院体花鸟笔墨特征的概述,认为院体工笔花鸟作品一方面受到朝廷对细致工整的写实风格审美追求的影响,通常设色较为考究且多使用细腻的笔法来还原物象本身的形态,是一种具有写实性特点的院体画形式;另一方面,受到南齐谢赫《画品》中美学原则的影响,“骨法用笔”“应物象形”等绘画标准,成为这一时期院体工笔花鸟画家所推崇的技法原则。这些画家倾向于先对客观物象进行细致的观察,再以劲细的墨线来勾勒物象的轮廓,继而沿着线条内部边缘进行细致的敷色,做到色不盖线、线不离色、层层套染,因此,在作品完成后,其墨线依然清晰、精细,墨色完美且骨肉兼备。例如,宋徽宗赵佶的《红蓼白鹅》、崔白的《双鸟戏兔》、李迪的《雪树寒禽》等,均能体现宋代院体花鸟“尚细”的笔墨特点,是宋代“写生”“写真”审美观念下,“夺造化而移精神”的典型代表。

对于“精细平实”笔墨的使用在中国传统绘画的艺术表达中通常具有两方面的作用,首先,通过对“笔法”“墨色”的经营来展现画面的节奏美与韵律美,画家在创作的过程中通过提按、行顿、轻重、徐疾等用笔变化,来实现画面“弱中求力”“实中求虚”的节奏与韵律之美,使画面在完成对物象形态精细描绘的同时,能够概括出物象的神态,完成对自然意境的营造。其次,笔墨、色彩作为传递画家意象的重要载体,具有“笼天地于形内,挫万物于笔端”的作用,是工笔花鸟画家在艺术作品中状物抒情、言志传神的重要手段,他们不仅能够通过笔、墨技法的演绎来实现画面中自然意境的营造,还能够实现创作过程中对自身心中之境的转译与抒发,为宋工笔花鸟画意境的营造提供技法与形式基础[1]。

(二)“求真”之法度

除了崇尚精细的用笔、敷色技巧外,对于写实求真美学观念的追求,也是宋代工笔花鸟画独特美学面貌的典型特征。宋代院体花鸟画的创作主要受到三个主要因素的影响,继而呈现出对“求真”之法度的追求。首先,受到中国传统绘画自身发展规律的影响,宋代通常被认为是中国画发展中的“写实阶段”,这一时期的院体花鸟画在创作过程中,更加强调对真实再现客观物象的技法的探索与使用,以体现对“写实求真”的审美追求;其次,宋代理学认知体系的出现与发展,也在一定程度上影响了这一时期的绘画准则,“格物致知”“穷理尽性”成为当时知识分子鉴赏品评艺术作品的重要原则;最后,南宋王公贵族写实的审美趣味,直接影响到院画家的创作偏好,如徽宗赵佶所言:“月季鲜有能画者,盖四时朝暮花蕊叶皆不同”,主张绘画中的花鸟形象要符合自然之理,做到“画写物外形,要物形不改”。由此可见,宋代绘画所崇尚的“求真”之法度,主要分为两个过程,首先是对自然现象的学习以及对物象客观美的描绘,即“师法造化”,其次是通过对外界物象形态特征的把握,来体悟生活、自然、知识,完成对“道”的体认,使作品在“求真”的基础上能够表达出画家的主观心境与审美经验。

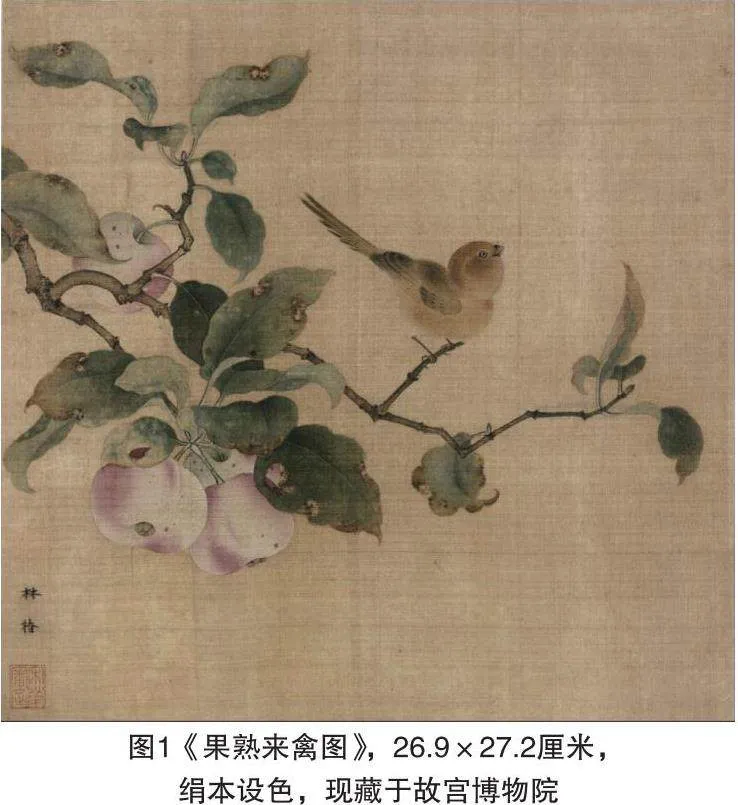

以南宋院体画家林椿的《果熟来禽图》为例,画面通过对一果枝的描绘来表达深秋之意境,丰硕的果实、泛黄的树叶、暖茸精致的小鸟,被赞“极写生之妙,莺飞欲起,宛然欲活”,画中无论是果叶中虫蚀的细节还是鸟儿周身的羽毛形态,皆体现出了状物精微的写实精神,并在这一基础上,通过对秋景的观察以及对物象的选择,将画外的意趣与境界和画中之意相结合,来展现以“求真”的创作法度为基础的画意之美(见图1)。

二、宋代工笔花鸟画的审美表现与意境之美

(一)寸尺之景

在上文中,通过对宋代工笔花鸟画笔墨与法度的探索可知,“师法造化”作为工笔花鸟画创作技法以及审美观念的核心内容,能够为画家实现“中得心源”,并将自然之境与内心之境相贯通,将画内之境与画外之境相关联奠定基础,实现画面意境的营造。在这一过程中,“尺寸之景、不让长图”的审美表现,逐渐成了画面沟通内外之境、展现意境之美的重要特征[2]。

至南宋时期,综合当时社会商业经济、大众文化发展的具体需求,诸多绘画创作的画面形式开始由较大尺幅的卷轴、册页转变为小巧精致的折枝小品,其题材也以日常蔬果作物、草虫、鱼雀等题材为主,通过“以偏概全”“以小见大”“虚实结合”的构图手段,来实现以寸尺之景蕴藏无限画意的审美表达。《宣和画谱》曾将这种寸尺之间的构图方式描述为“布景运思,不盈咫尺而万里可论”,即通过对画面主体形象与空间留白的位置经营,来帮助观众在对画面意境的审美想象中,汲取美的愉悦。例如,宋人创作的《鹡鸰荷叶图页》,便是在约26×26厘米的方寸之尺中,通过对残荷断茎之实、萧瑟秋风之虚、摇曳鹡鸰之实以及深秋水色之虚这几对物象的描绘,使画面看起来疏密有序、虚实相生、动静结合,给人以方寸之间,气象无穷的美感。

(二)画中诗境

古人认为,诗歌是一种高雅的艺术表现形式,也是文人墨客彰显自身气节,抒发理想抱负的重要方法,因此,除了对方寸之间画面审美表现的营造之外,自唐代以来“诗中有画,画中有诗”的审美观念也成了宋代工笔花鸟画彰显其意境之美的重要方面。宋人多延续了唐代以诗境来开拓画境的传统,强调以诗入画,如宋代著作中所涉“丹青之妙,乃复如诗”“少陵翰墨无形画,韩干丹青不语诗”等,皆是这一时期诗画审美表现相互融通的体现,因此,当时的诸多工笔花鸟画家不仅在绘画艺术方面有着一定的造诣,同时也精通文学创作,能够实现诗情与画意的相互补充[3]。

宋代“诗中画境”的审美表现可以从两方面进行具体阐释。一是以宋徽宗书画审美意趣为基础的,宋代的“画学”建制。在徽宗时期,赵佶常常以教师的身份参与画院的活动,并将绘画纳入了当时的科举选拔体系中,具有一定的诗文素养也成了人才选拔过程中评判绘画作品的重要依据,即“以诗考画”,这一标准的制定为宋代诗画相融的创作实践提供了条件。例如,据考宋徽宗曾经以“踏花归去马蹄香”“嫩绿枝头红一点”等诗句片段为题来招录画生。由此可见,宋代院体的工笔花鸟创作多以诗意之境为重要的审美取向。此外,在宋代,诗开始作为画面构图的一部分来出现,如宋徽宗赵佶的《芙蓉锦鸡图》,便在画面中题上了“瘦金体”诗句“秋劲拒霜盛,峨冠锦羽鸡”等,引导观者在体味画面物象之美的同时,能够通过对诗句意象的感悟浸入诗画交映的唯美意境中。

三、宋代工笔花鸟画的思想成就与理论成就

(一)师法自然的创作思想

根据上文中对宋代工笔花鸟审美特征与意境表达的描述,师法自然的创作思想不仅是当时工笔画笔墨状物抒情的重要动机,也是实现“寸尺之景”“画中诗境”的观念基础。对自然美审美观念的提倡是自唐代进入宋代以后,绘画艺术话语权逐渐向文人阶层靠拢的重要表现之一。在这一时期,工笔花鸟画的创作多强调“先立意,后章法”的实践原则,即画家通过对生活的观察与思考,进行创作素材的收集,寻找最能表达自然情趣与造化之“道”的典型形象进行创作构思,而非单纯地进行命题题材的描摹。此外,这一时期的工笔花鸟画家还倾向于在创作过程中,实现情感与自然的融合,通过细腻的笔墨与色彩来展现主观世界中对于自然美的深刻理解与尊重,并通过对画面布局的营造、画面诗意的融合,来进行个人审美经验的表达,以及个人审美意趣的彰显[4]。

(二)儒家理学的观念影响

在宋代工笔花鸟画的创作中,对于儒家理学观念的贯彻与其画面意境之美的表达亦有着紧密的关联。这一时期的儒家理学思想强调“格物致知”的精神,这一精神在工笔花鸟画创作观念中的具体体现包括两个方面。其一,“格物致知”的创作态度。宋代工笔花鸟画家倾向于通过对自然物象的精准描绘来追求其内在的“理”,即对同一事物进行多视角的观察方法,并通过对这些眼中之物、心中之象的描绘再造,来实现对画面意境的营造。其二,儒家理学中的道德观念与社会责任感也在这一时期的花鸟创作中得以体现。首先,以诗入画、以诗为题的创作方式,能够在一定程度上将工笔花鸟的创作功能由记录、装饰引向更具人文精神的观念视角,为这些创作成为画家个人志向与心境的载体提供了条件。其次,特定的花鸟形象常具有一定的道德符号寓意,如象征君子的品德等,这些内容的加入,使宋代的工笔花鸟作品能够在一定程度上表达出时下文人君子的思想观念与对“意”之美的深刻追求,也为这些艺术创作增添了更加丰富的哲学内涵与审美价值。

四、结束语

宋人的工笔花鸟作品以“道法自然,尺素乾坤”为重要特征,为历代创作者所推崇。本研究尝试从笔墨技法、审美表现与创作观念三部分内容出发,以意境之美作为鉴别与讨论作品的主要维度,对宋代工笔花鸟作品的意境之美,及其所涉及的创作经验与审美系统进行归纳与阐述,为以宋代艺术创作为基础的文化价值发掘与当代文化实践提供一定的理论基础与可行的实践思路。

参考文献:

[1]徐嘉慧.宋代绘画风格及其对后世的影响研究[J].大观:论坛,2022(07):3.

[2]张春霞.解读南宋院体花鸟画艺术特色[J].湖北民族学院学报:哲学社会科学版,2012(04):4.

[3]张雅洁.论宋代花鸟画的演变及艺术特色[J].艺术科技,2017,30(07):1.

[4]陈明,籍敏.宋代文人画美学思想研究[J].艺术大观,2021(28):46-47.

作者简介:韦学鹏(1992-),男,安徽马鞍山人,硕士研究生,从事美术学、中国画艺术研究。