让“中国油”装满粮仓

2024-07-14葛雷

王汉中,中国工程院院士、农业学部副主任,国家油菜产业技术体系首席科学家、中国农科院油料所油菜遗传育种团队首席专家。他埋头研究油菜遗传与育种34年,育成油菜优质新品种49个,实现优质油菜三次跨越,累计推广2.5亿亩以上,建立了一套有中国特色的油菜育种技术体系,先后主持国家973项目等重点项目(课题)二十多项,作为第一完成人,获国家技术发明二等奖、国家科技进步二等奖共2项,获省部级成果奖4项。

从西南到东北,从深山到平原,从初春到盛夏,一朵朵开遍中国的油菜花,不仅是乡村振兴、农民富裕的象征,更承载着我国油料安全的重任。

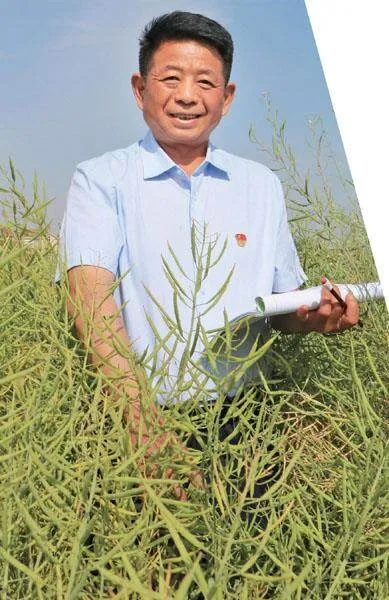

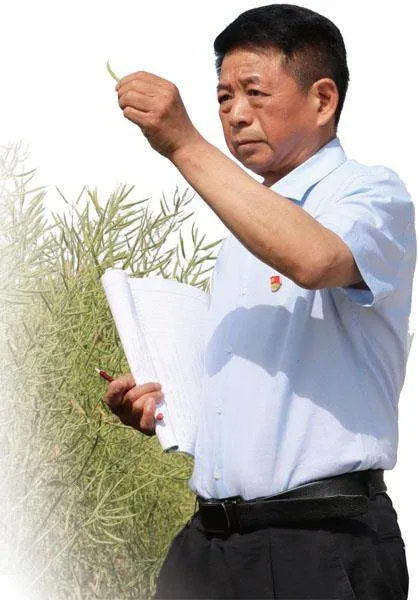

春夏交替之时,在位于武汉市的中国农业科学院油料作物研究所(以下简称油料所)阳逻基地千亩油菜试验田,王汉中正顶着烈日,在齐人高的田里往来穿梭。他一手拿笔,一手托着记录本,每挪到一行油菜前都要驻足观察,不时在本子上写下几笔。密密麻麻的油菜荚不断从他胸前划过,又在他身后聚拢,像是孩子们簇拥着老父亲,显得格外亲昵。

34年来,油菜成了王汉中生命的全部。他不断选育出高油、高产、高抗的油菜新品种,为我国推进油料产能提升、夯实国家粮油安全提供了技术保障。

每年看完上百亩油菜

每年春天,王汉中都会待在阳逻基地的油菜试验田里,“其他事情再重要,都要让位给看试验田。”

“一株油菜上结多少角果(油菜荚),一个角果里有多少油菜籽,油菜的生育期、耐密植性、抗倒性、抗病性等等,这些都是选种的标准。”王汉中指着身边成片的油菜介绍,这一片田里就有上万个试种样本。“每一行都有编号,看到满意的就记下来,然后收了种子做进一步研究。”

上百亩试验田,3万多份试种样本,从油菜苗到抽薹,再到开花和结荚,王汉中会一行行观察、仔细记录,筛选出优质品种。

中国的食用油70%依赖进口,其中八成来源于美洲。解决中国的“油瓶子”问题,根本出路在发展大豆、油菜等油料作物产业。我国的耕地资源有限,如何在不影响其他粮食作物的基础上增加油菜的种植?王汉中瞄准了冬闲田种植,即利用水稻等主要粮食作物农田冬季闲置期种植油菜。

“要赶在11月初播种,次年4月底前收获,不然就抢了主粮的时间,这对油菜品种在适应性和产量上可是不小的挑战。”王汉中说,要将油菜的生育期控制在180天以内,且同时具备迟播下苗期长势强、耐密植、抗倒性强等特点,就得从种子下手。

每天在试验田里拨弄油菜,在培养间里观察油菜,就连吃饭睡觉也满脑子都是油菜……王汉中坦言,不知从何时起,油菜已成为他生命中难以割舍的一部分。

1990年,王汉中从华中农业大学农学系毕业,获得作物遗传育种专业博士学位的他进入油料所,从事油菜育种工作。

来到油料所后的第一个任务,就是跟着团队跑枝江的油菜基地。由于繁种制种需要防止花粉杂交,为保证制种纯度,油菜基地往往建在设置了隔离区的山沟沟里。“那时候交通不方便,往往大清早从武汉出发,深夜才能到基地。”

王汉中的工作在无休止的出差中不断延续,从9月份油菜播种,一直到次年5月初油菜成熟,他不是在油菜基地,就是在生产一线。到了夏天,他还要跑青海进行“北繁”。

“国家和农户对油菜的需求是什么,现有品种的缺陷是什么,今后改良的方向是什么……总在路上,虽然很辛苦,但收获很大。”王汉中回忆,正是这段经历,让他体会到作为一名农业科研工作者,作为一名共产党员,既要有情怀,更要有使命感。

从9亿到3万的育种“魔法”

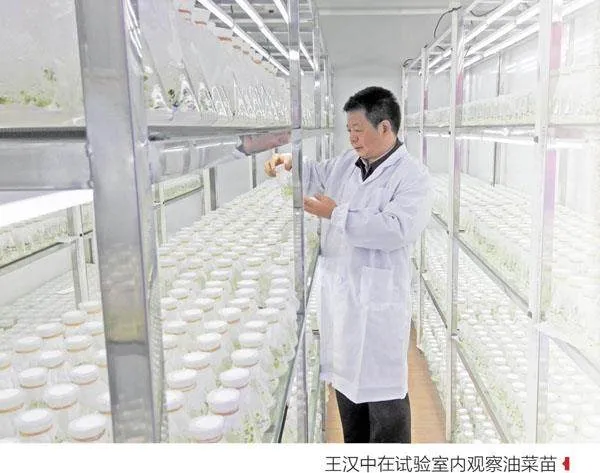

除了上千亩试验田的“大战场”,王汉中还有属于他的“小战场”——三百平方米的油菜育种试验室。

试验室内,一排排上下四层的金属架上拥挤却不失规整地放满了玻璃瓶。每个玻璃瓶里都有一株油菜苗,试验田里的3万多份试种样本正是来源于此。靠墙放着各种试验仪器:大到结构复杂的流式细胞仪、离心机、光谱仪等,小到常用的培养皿、试管……王汉中熟练地将玻璃瓶装着的油菜苗带到仪器前做试验,这个流程,他和他的育种团队每年要重复至少3万次。这个不大的试验室,也是国内将小孢子培养技术应用于农产品育种的起始之地。

2002年,王汉中去加拿大出差,跟跨国医药和农业公司拜耳公司的首席油菜育种家聊起小孢子培养技术的应用场景,让他坚定了将这一技术应用于油菜育种的信心与决心。

“这套技术可将育种进程至少提早3—4年,从以往的8—10年缩短到5—6年。”王汉中介绍,利用这一技术培育出的油菜种,其优质基因组的聚合和纯合效率会以平方级增长,“我们现在每年培育出3万个以上各种各样的双单倍体种子,效率相当于传统育种时9亿株油菜的育种规模!”

9亿株油菜,需要3万亩试验田才能种得下。王汉中仅用3万行双单倍体种子、百余亩试验田,就创造出跨越时间与空间的育种“魔法”。

然而科研的路,从来没有一帆风顺。王汉中和育种团队每年都要对3万份油菜种质进行鉴定,一轮轮地筛选和配置出表现优异的杂交组合。“平均上万个试种样本才能出10余个优异品系,是真正的千里挑一。这个过程没有捷径,对育种来说,试错就是常态。”王汉中说。

“中油杂19”含油量高,成为中国首个含油量达到50%的国审冬油菜品种;“中油早1号”打破了170天的生育期瓶颈,创造了“稻—稻—油”三熟制模式下短生育期油菜高产纪录;“中油杂501”耐密高产高油多抗,刷新了长江流域油菜主产区高产纪录……

通过油菜育种攻关,王汉中和他的团队正在进行一场油菜产业的绿色革命,让我国油菜育种在高产高油、短生育期、抗病抗倒伏等方面遍地开花。

为了国家和人民利益不断创新

在油料所,每人都有一双写有自己名字的雨靴,方便下雨时蹚水沟、钻田埂。“王院士的雨鞋总是磨损得最快、用得最脏。”邓晋武是王汉中育种团队的科研人员,他经常看到王汉中的雨靴上,新的泥水下隐约可见龟裂的泥斑。跑试验田、泡试验室,作为油菜育种团队的核心,王汉中总是冲在科研一线。

在他和团队成员们的努力下,自主研发的、具有中国特色的油菜育种技术体系日趋完善。

2017年,王汉中通过试验发现,油菜对硒元素具有特殊的富集能力,且为特异富集有机硒中活性最高、抗癌效果最优、增精能力最强的一种硒态——甲基硒代半胱氨酸。

“硒元素是全球公认的人体必需的生命元素,中国的绿色富硒土只占全国耕地资源的3.5%,中国人的人均硒摄入量只有推荐值下限的一半。如果能通过新型油菜品种提高中国人的硒摄入量,将是一件利国利民的事。”王汉中立即结合现有的油菜育种技术体系,投入油菜“硒富集”“硒高效”的研究中。

经过不懈努力,王汉中团队培育出了“硒滋圆1号”“硒滋圆2号”等硒高效的优质菜用型油菜品种。不仅如此,还将这些新品种作为甲基硒代半胱氨酸的生物反应器,利用设施化提供营养液培养的方式,高效、定向合成甲基硒代半胱氨酸。“一亩室内营养液培养效率能达到6000亩土地的甲基硒代半胱氨酸产量!”王汉中自豪地说。

“我们搞育种工作的,不能只想着有多少科研成果,拿多少奖,更重要的是以国家利益与人民利益为导向不断创新,要让国家富强、乡村振兴、农民有钱赚、产业有效益。”在王汉中看来,油菜不仅肩负着国家油料安全的重任,同时也是乡村振兴、产业发展的催化剂。截至目前,王汉中和团队已经开发出彩色油菜花、富硒菜薹、生物反应器等多种油菜衍生产品,让这朵象征民族富强、乡村振兴的油菜花开遍祖国的大江南北。

“我们的使命就是不断打败自己、超越自我。”如今,61岁的王汉中仍有许多梦想:实现油菜单产30年内再翻一番;让上亿亩冬闲田和盐碱地种上油菜;推动中俄合作共同打造一个产能可以与“美洲油谷”相媲美的“北亚油谷”……而作为一名共产党员,他最大的梦想,是用自己的一生让“中国油”装满祖国的粮仓。

记者手记

采访时,当记者问及入党初心,王汉中院士毫不犹豫地回答:“全心全意为人民服务。”

国家、产业、人民、使命、责任、需求……这些是在王汉中院士专访过程中,出现次数最多的字眼。

王汉中说:“实现自身的价值,一定是建立在为社会、为人民创造价值的基础之上。这是对科研工作者的根本要求,也是对每一名共产党员的根本要求。”

一粒小小的油菜籽,承载着中国“油瓶子”的命运,承载着乡村产业的振兴,承载着人民的幸福生活,也承载着王汉中院士胸怀国家、心系人民的党员初心。

在中国,有无数像王汉中院士一样的党员、科研工作者,立志为中华民族伟大复兴奉献一生,他们讲责任、讲使命,他们将自己的科研与国家、人民的命运紧密联系在一起,在科技探索的璀璨星河里,书写着浓墨重彩的一笔,不负热爱,不负人民。