甘肃省博物馆藏敦煌藏文写卷10556《苯教祝祷仪轨书》释录与研究

2024-07-11张福慧陈于柱

张福慧 陈于柱

内容摘要:甘肃省博物馆庋藏10556号敦煌藏文写卷系吐蕃时期文书,保留了诸多藏文厘定之前的语法痕迹,内容主要是为吐蕃政权与百姓祈福祝祷,其仪轨与神祇均属原始苯教,应定名为《苯教祝祷仪轨书》。具有苯教信仰背景或支持苯教的吐蕃重臣与官宦,随着吐蕃的征战曾普遍任职于敦煌乃至河西陇右地区,是藏经洞出现苯教文献的深层次原因。对此件写卷首次完整释录与刊布,为深入研究吐蕃苯教历史以及对敦煌等地区的历史影响提供了珍贵的新资料。

关键词:敦煌藏文文献;苯教仪轨书;吐蕃

中图分类号:K877.9 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2024)03-0097-05

Annotation and Research of Tibetan Manuscript No. 1056,

Prayer Rites of the Bon Religion, from the Dunhuang Documents

Held in Gansu Provincial Museum

ZHANG Fuhui1 CHEN Yuzhu2,3

(1. Research Division, Gansu Provincial Museum, Lanzhou 730000, Gansu;

2. Gansu Provincial Bureau of Cultural Relics, Lanzhou 730000, Gansu)

Abstract: A Tibetan manuscript from the Dunhuang documents, numbered 1056 in the Gansu Provincial Museum, has been dated to the Tibetan occupation period of Dunhuang history. The text of the manuscript contains many grammatical features from before the Tibetan language was regularized, while its contents are mainly an offering of prayer for the people and the regime of Tibet. Both the rites and deities mentioned in the prayer are from the primitive Bon religion, for which reason this document has been entitled Prayer Rites of the Bon Religion. Many high-ranking officials and government employees of the Tibetan regime who were either believers in, or supporters of, the Bon religion served in the Dunhuang, Hexi or Longyou regions following the Tibetan conquest, which explains the presence of Bon scriptures in the Dunhuang Library Cave. The complete annotation and publication of this manuscript will provide new and valuable material for the in-depth study of the history of the Bon religion, and of the influence it exerted in Dunhuang and other regions.

Keywords:Tibetan manuscripts in the Dunhuang documents; Prayer Rites of the Bon Religion; Tibet

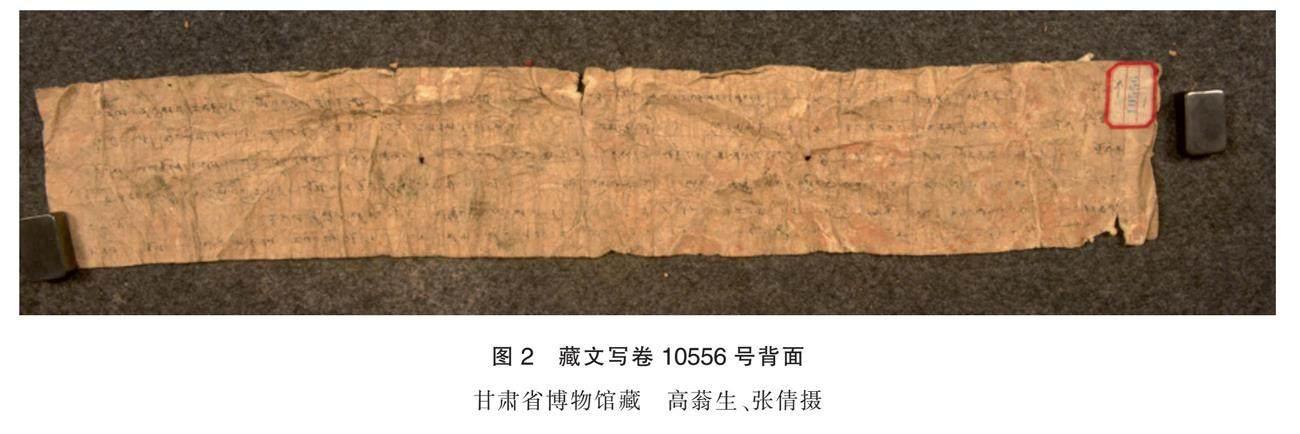

甘肃省博物馆庋藏敦煌藏经洞出土藏文写卷10556号,贝叶形麻纸,现存1页,长50厘米,高8.5厘米,无乌丝栏,在纸页左右中间部位有两个圆孔,以便系绳;正、背面分别抄藏文7行、6行,文字笔迹一致,正面藏文较清晰,背面文字则多有漫漶(图1—2)。

俄军《甘肃省博物馆藏敦煌藏文文献补录》首次介绍了10556号写卷概况,将其定名为《国家福田道场祈愿文》[1]。马德《甘肃藏敦煌藏文文献叙录》收录了此件写卷,并对纸张、形制等进行了说明,定名作《愿文》[2]。然时至目前,学界尚未对此件敦煌藏文写卷完整地进行整理释读,由于写卷涉及吐蕃苯教历史,对吐蕃早期历史、苯教史研究具有重要的参考价值。关于此件写卷的性质、定名、断代、历史溯源与学术价值等关键问题,亦有必要深入讨论。

一 文字释读

甘博10556号敦煌古藏文写卷的汉译文如下,以方便学界利用,文字残缺之处均用“……”表示,并视具体情况适当延长或缩短。

(前缺)

(1)……呈送……盟约。撒酒,供养……名。画法符号。一切恭敬顺服。……光明的盟约…………撒食物、土……

(2)……的生命。岗布拉山神环绕,鲁母湖守护。四方团结稳固,丰饶富足。天地一派祥和、昌盛、兴旺。

(3)稳固、和睦的蕃域六牦牛之地吉祥、昌盛。天之中央的上师,腹地之领主。岗布拉山神环绕,鲁母湖守护。四方团结稳固,丰饶富足。

(4)供奉诸神,诸天神在前,地祇随后,从头洒落曲拉,祝愿、祈祷一切。诸先祖安置吉祥,适宜。

(5)一切直立之黑头百姓顺服,能够调服一切灾难,百姓拥戴。先王为尊,蕃域人政大业,善法永存无法超越。依法供奉黑羊头,赐福

(6)……王之政令能迅速传达,持久保持。百姓各自……政事亦吉祥安泰。上之王,下之百姓,众神源起之域。

(7)众生吉祥、圆满。人民智慧守信,……上部下部……亦吉祥安乐……家庭幸福和美,灾害去除,为勇猛英武之域。{1}

二 文本属性与定名

此件写卷书写的主要内容是以酒、土、食物、曲拉、黑羊头等作为供品,祭祀包括天神、地祇、先祖、雪山神、鲁母湖在内的诸神灵,以祈求“蕃域六牦牛部”王土永固,人民安康。

卷中祭祀的神祇多为吐蕃早期原始信仰的天地神、自然神、祖先神、鲁神等,具有鲜明的泛灵崇拜特点。以上神祇较早出现在吐蕃苯教神灵谱系之中,如鲁神又译作鲁龙,在苯教传说中,鲁龙居住在五个方向的山林池泽中,其中有善类,带来丰收和幸福;也有恶类,带来疾疫和灾难,是苯教中较为重要的神祇[3]。从祭祀仪式所用祭品来看,都为苯教常用物品。如羊,敦煌藏经洞出土的藏文苯教文献I.O.ch.9.II.68《十二钱卜法》较为完整,卷中要求的卦具包括了羊、绿松石、雕翎箭、玛瑙。按照苯教观念,人面临死亡或死亡后只有通过举行仪轨献祭动物做替身,才能把灵魂从死人世界中赎出,其中羊是最主要的替身动物[4]。P.T.1134第193至195行载:“遮庇羊玛尔瓦!……给一口草吃,你使人复活;给一口水喝,你赎回(人的灵魂)。”[4]126再如土,同样也具有招魂赎命的功能,褚俊杰先生转译石泰安解读的一篇苯教文献中记载:“一些仪轨专职人员(gshen)在鬼怪面前,在‘火不起、水不退的鬼域(srin-yul)举行赎身仪式(glud)。他们施行nyan仪式,仪式中他们使用绿松石和白陶土,这种仪式无疑是为了召回‘魂或‘命。”[4]119

苯教是吐蕃原始宗教,在吐蕃历史发展长河中具有举足轻重的地位,长期参与吐蕃政治历史进程,在吐蕃王朝中曾一度具有治理王政的特殊权利,历史时期曾拥有过“护持国政”的较高政治地位。《土观宗派源流》载:“从聂赤赞普至赤吉脱赞之间,凡二十六代均以苯教治理王政。”[5]《贤者喜宴》亦称:“以上赞普世系二十七代,其政权由仲(sgrung)、第乌(ldevu)及本教(bon)所护持。”[6]综合来看,甘博10556号敦煌藏文写卷所展示的主要是利用苯教仪轨为蕃域的王和百姓祈福的内容,具有鲜明的苯教特点,故其性质当是一篇苯教祭祀祈福文献,据此,甘博10556号敦煌藏文写卷当定名作《苯教祝祷仪轨书》。

三 关于写卷的成书时间

语言史是对古藏文写卷开展年代学判断的重要标准之一。甘博10556号敦煌藏文写卷存在大量古藏文厘定前的语法特征,文本中多处出现又后加字“da”、反写的元音“i”、带下加字的“gya”、单音基字垫音“v”以及清浊辅音字母混用的现象。据《贤者喜宴》记载,吐蕃在赤祖德赞(khri-gtsug-

lde-btsan,815—836)时期曾“厘定文字,对古代诸难懂之词予以舍弃,使之合于地区及时代,既易懂又适宜诵读,为精减文字,取消了下加字形、重后加字及后加单体字”[6]259。此次文字改革的具体时间王尧先生考订在公元826年至827年之间[7]。以此推断,甘博10556号时间下限不会晚于公元9世纪初,应大致抄写于9世纪前期,这与法藏敦煌藏文文献P.T.1047V《羊胛骨卜抄》的创制时间基本相当[8]。

另,从此件记载的祝祷主要为“蕃域六牦牛之地”来看,甘博10556号敦煌藏文写卷的成书时间也不会太晚。吐蕃王族称为“悉勃野”,最早生活在雅隆河谷,其部落名即是“蕃域六牦牛部”,学界又简称为“雅隆部落”[9]。据此可以看出此件写卷的抄写者以及所代表的苯教教团与吐蕃王族有着密切的关系。

四 敦煌藏经洞发现苯教文献原因再议

苯教是吐蕃社会的原始宗教,对吐蕃历史产生过长久的重要影响,然而赞普赤松德赞(khri-

srong-lde-btsan,755—797)在位期间宣布苯教在“佛苯之争”中失败,决定不得施行苯教,并规定:“不准为死者宰杀牛马及生灵,不得放置肉类。再者,又决定:凡为诸王消祸禳灾时,如果对妖魔想举行本教法事,除蔡米(tshe-mi)及香雄两处外,他处不得做此法事。继而又将本教书籍悉数投于河内,余者最后均以黑塔压之。”[6]148桑木旦·G.噶尔梅在翻译《格言库》(Legs-bs-hadmdzod)时认为废止苯教、流放驱逐苯教徒发生在公元785年[10]。

苯教在8至9世纪的吐蕃本土虽经历了官方打压,大量苯教典籍被销毁,但仍有相当的势力并随着吐蕃的军事扩张而不断向西域、河西敦煌等周边地区传播。关于敦煌藏经洞出土大量苯教文献的原因,笔者也曾一度认为是随着吐蕃军队来到敦煌的苯教教团在当地活动的结果[11]。现在有必要进一步补充阐释的是,敦煌苯教教团的公开活动与苯教文献在藏经洞的发现,是与攻占、驻守敦煌及其河陇地区吐蕃大臣将领的苯教信仰背景和对苯教的支持有着密切关系。

在与唐朝争夺河陇战役中的吐蕃将领恩兰·达札路恭,即两《唐书》记载的吐蕃重臣马重英,其人同时也是坚定的苯教信徒,为此还曾沦为阶下囚[6]149。据藏史《韦协》载,猪年(771)佛、苯双方在素普江布采宫发生了激烈的辩论,其中苯教一方的人员名单中就有达扎路恭(stag-ra-klu-

gong)[12]。

那囊·杰察拉囊,为唐史中的吐蕃名将尚结赞,出身于吐蕃四大论族的那囊氏家族,同样也是苯教信徒,曾在公元797年佛、苯两大教团就赤松德赞丧葬仪轨争论时,代表苯教势力主张行用苯教仪轨[12]27。

攻占敦煌的吐蕃将领没卢氏·尚绮心儿,出自没卢氏家族,而没卢氏源自羊同国,即象雄国,该地不仅是苯教的发源地之一,而且在吐蕃本土废止苯教时仍被特许苯教活动。

法藏敦煌藏文P.T.1089号写卷记录了吐蕃统治敦煌的某一鼠年任命了一批吐蕃官员名单,即“沙州唐人划为两个部落后,设置机构与任命官员,任吐蕃人作沙州官吏:任戎波·喻贡为节儿论、琼玻·庐玛为节儿观察使、没庐·喻贡为中等节儿、未·札玛腊为小节儿”[13]。其中没庐·喻贡出自没卢氏家族,而琼玻·庐玛之琼波家族也是象雄的古老姓氏,未·札玛腊是信奉苯教的苏毗王国后裔。

以上史料表明,拥有苯教信仰背景或支持苯教的吐蕃重臣与官宦,随着吐蕃的征战曾一度普遍任职于敦煌乃至河西陇右地区。正是在这一历史背景下,流寓敦煌的苯教教团方能公开地活动,传抄苯教文献,从而构成了唐五代敦煌宗教整体历史图景中不可或缺的一部分。这可以说是藏经洞出现包括甘博10556号敦煌藏文《苯教祝祷仪轨书》等一批苯教文献的深层次原因。

敦煌苯教文献是目前所知时代最早的苯教史料。学界此前已从敦煌藏文文献中释读出十多件吐蕃苯教文献,大致可分为苯教仪轨书、苯教占卜书、苯教故事等三大类,其中苯教仪轨书多围绕丧葬活动而书写,鲜有为吐蕃王族祝祷者。故甘博10556号敦煌藏文《苯教祝祷仪轨书》的发现,不仅进一步丰富了敦煌苯教文献的类型、扩展了学界对古代吐蕃苯教文献内涵的认识,而且此件写卷与法藏敦煌藏文文献P.T.1047V《羊胛骨卜抄》共同有力证实了西藏教法史籍关于苯教曾经“护持国政”政治身份记录的可信性,避免了过往的孤证之嫌。对于吐蕃苯教史研究而言,甘博10556号敦煌藏文《苯教祝祷仪轨书》无疑亦具有重要的“证史”与“补史”的资料功能,因此弥足珍贵、甚堪关注。

参考文献:

[1]俄军. 甘肃省博物馆藏敦煌藏文文献补录[J]. 敦煌研究,2006(3):65.

[2]马德.甘肃藏敦煌藏文文献叙录[M]. 兰州:甘肃民族出版社,2011:35.

[3]才让太,顿珠拉杰.苯教史纲要[M]. 北京:中国藏学出版社,2012:263.

[4]褚俊杰. 吐蕃本教丧葬仪轨研究:续:敦煌古藏文写卷P.T.1042解读[J]. 中国藏学,1989(4):125.

[5]土观·罗桑却吉尼玛. 土观宗派源流[M]. 刘立千,译注.北京:民族出版社,2000:194.

[6]巴卧·祖拉陈瓦. 贤者喜宴:吐蕃史译注[M]. 黄颢,周润年,译注. 北京:中央民族大学出版社, 2010:11.

[7]王尧. 吐蕃金石录[M]. 北京:文物出版社,1982:9.

[8]张福慧,陈于柱. 敦煌藏文本P.T.1047V《羊胛骨卜抄》的再研究[J]. 敦煌研究,2013(4):87.

[9]才让. 吐蕃史稿[M]. 北京:人民出版社,2010:7.

[10]桑木旦·G. 噶尔梅. 概述苯教的历史及教义[G]∥向红笳, 译. 国外藏学研究译文集: 第 11 辑. 拉萨: 西藏人民出版社,1994:77.

[11]陈于柱. 唐宋之际敦煌苯教史事考索[J]. 宗教学研究,2011(1) :166.

[12]韦·赛囊. 《韦协》译注[M]. 巴擦·巴桑旺堆,译. 拉萨:西藏人民出版社,2012:15.

[13]王尧,陈践. 吐蕃职官考信录[J]. 中国藏学,1989(1):111.