信息技术赋能中华优秀传统文化教育的实践探索

2024-07-10秦廷国王迪

秦廷国 王迪

《义务教育道德与法治课程标准(2022年版)》指出,道德与法治课程立足于发展学生核心素养,以社会发展和学生生活为基础,内容选择体现社会发展要求,突出中华民族传统美德、革命传统和法治教育,有机整合社会主义先进文化教育、革命文化教育、中华优秀传统文化教育等,坚持道德与法治课程的思想与价值引领,发挥道德与法治课程在落实立德树人根本任务中的关键作用。中华优秀传统文化是道德与法治课程教学的主要内容之一,如何促进中华优秀传统文化进校园、进课堂是很多教育工作者,尤其是道德与法治教师思考的重要课题之一。本文以小学道德与法治课程教学为例,结合现代信息技术在教育教学中的适切运用,重点分析现代信息技术的应用如何为小学道德与法治课教师开展中华优秀传统文化教育打开一扇窗,提高教学质量。

一、链接多种资源,创设生动教学情境,激发学生学习兴趣

随着现代信息技术的不断发展,师生可选择的优质线上资源越来越丰富和多元,运用起来也更为便利。小学道德与法治课堂上,教师适切运用这些优质的教学资源,能够创设出生动的教学情境,有效激发学生学习兴趣,调动学生参与学习活动的积极性,并在一定程度上加强学生所学知识和真实生活的联系,实现课堂教学活动的提质增效。

在小学道德与法治课中华优秀传统文化主题的教学实践中,教学资源不足是许多教师面临的一个重要问题。信息技术在教学领域的普及运用,为教师获取优质、适切的传统文化教学资源提供了强有力的支持。比如,教师能够在互联网上获取各种传统文化经典著作、名人故事、传统乐曲和民间艺术等音视频或文本资源。这不仅可以丰富课堂教学内容,还能在生动的教学情境中激发学生的学习兴趣,提高学习效果。又如,教师可以借助各类平台获得其内嵌的与课程教学内容配套的教学资源,如德育模块、文化专题等,并将其有效融入具体教学活动中,增强学生对中华优秀传统文化的认知与理解,更好地达成教学目标。再如,登录各博物馆网站或小程序,线上参观传统文化展览、参与传统文化体验课程,进行在线文化体验,让学生如身临其境般地感受中华优秀传统文化的魅力,避免组织参观活动需面临的一些问题。教师还可挑选适合小学生的内容,运用多媒体技术,制作相应的教学素材和教具,如多媒体课件、动画、视频等,从而为学生呈现丰富多彩的传统文化教学资源,引导学生开展研究性学习。

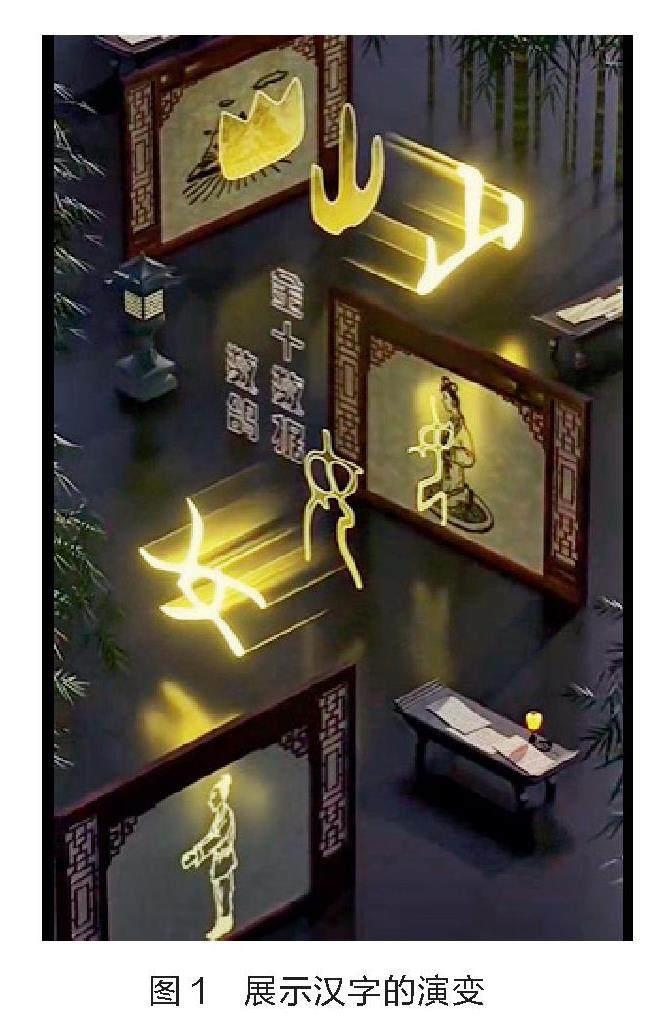

例如,“美丽文字 民族瑰宝”一课的教学重点,一是让学生了解汉字的演变过程,从而更好地感悟汉字所蕴含的魅力;二是让学生了解造字的原理,从而更好地弘扬中华优秀传统文化。其教学难点是激发学生的民族自豪感,从而树立中华民族的文化自信。因此,教师在教学时重点要让学生了解汉字及其具有的美学价值,知道它们是中华民族祖先智慧的结晶,蕴含着中华优秀传统美德,经过创造性转化和创新性发展,再次焕发新的生命力。

为了更好地突破教学重难点,达成教学目标,教师在充分了解学情、深刻解读教材的基础上,不断调整教学内容,充分发掘汉字的文化载体和文明传承价值,利用图片、视频、动画等多种形式,介绍汉字从甲骨文、小篆到隶书、楷书的演变过程(如图1)。同时,利用交互式电子白板的放大镜、聚光灯、蒙层等功能,展示王羲之、颜真卿等知名书法家的作品,让学生系统地了解汉字的形式特点、文化内涵和发展轨迹,感受汉字之美,体会它在社会发展中发挥的重要作用,树立文化自信。

教师在小学道德与法治课堂上进行中华优秀传统文化教育,目标之一是加强对学生文化素养的培育。这就需要教师在课堂教学中重视对学生传统文化精神内涵的教育,对他们进行正确的价值引领。因此,在课程开始前,教师让学生以小组为单位进行研究性学习,选择自己感兴趣的文字,借助网络寻找这些汉字的甲骨文、金文、隶书等演变形式,了解它们的起源与内涵,同时探索与这些汉字相关的人和故事。课堂上,在优美的音乐中,有学生以PPT的形式呈现一幅幅生动的图片,并运用圈画方式重点凸显本小组研究成果的亮点,领悟中华文字的魅力。还有学生运用思维导图的方式,将本小组所选择汉字的起源、演变形式、内涵、所涉人物和故事等清晰地表现出来。有的学生数字素养较高,将小组合作成果以微视频的形式呈现出来。优美的画面伴随好听的旁白,娓娓诉说着中华文字的历史传承与发展,让师生全方位感受中华民族灿烂的文化,增强民族自豪感,树立文化自信。

教师还可以构建学校教师共享的传统文化教学资源库,将自己与学生搜索发现的、自制的,以及课堂上生成的教学素材储备起来,丰富中华优秀传统文化教学资源,让小学道德与法治课传统文化教学活动内容更丰富、目标更清晰。这也有助于青年教师学习与借鉴其他教师教学方式,积累教学经验,更好地把握学科特点和教学重难点,提高教学质量。

二、连线身边人,贴合实际生活,加深学生理解

小学道德与法治课具有一定的生活性,这就要求教师创设具有生活气息的教学情境,让学生体验真实生活,并能够将所学内容运用到生活中。借助现代信息技术,教师能够将生活化的场景和教学内容勾连起来,让学生较好地理解所学内容,避免部分抽象的教学内容影响学生对知识的深度理解。这也有助于加强师生、生生间的互动。教师能够更好地结合学生的生理和心理特点,利用多元化的技术手段,将学生的具象思维逐渐转向抽象思维。

例如,“多姿多彩的民间艺术”一课主要是让学生在了解节日风俗的基础上,认识民间艺术会对人们的日常生活产生哪些影响,同时要关注民间艺术的发展情况,培养学生的公共参与意识。教学第二板块“我们这里的民间艺术”时,教师聚焦学生真实生活,引导学生发现身边的民间艺术资源,探究其产生原因,感受民间艺术传承人的精湛工艺和工匠精神,激发学生对家乡的热爱情感,形成对中华优秀传统文化的价值认同,增强文化自信。

兴趣是学生最好的老师。为了更好地激发学生的学习兴趣,增强学生学习的内驱力,教师在上课伊始播放天津某学校教师讲述“传承剪纸艺术,弘扬民俗文化”的视频,让学生直观、形象地感受中国剪纸艺术形式的丰富多元和技艺的精湛灵巧。接着,教师设计了一系列问题,如“你都知道哪些民间艺术?”“在生活中,你见到过哪些民间艺术?”“这些民间艺术有哪些特点?”……学生畅所欲言,主动分享自己所了解、知道的民间艺术,如剪纸、舞狮、舞龙、吹糖人、捏面人等。还有的学生说自己就和奶奶、姥姥学习过剪纸,虽然剪出来的图案并不美观,但是看着自己的劳动成果,心里也是美滋滋的,特别自豪。其实,这也在无形中增强了学生对民间艺术的认同,有助于民间艺术更好地传承与发展。

学生主动分享之后,为了进一步调动课堂气氛,教师利用交互式电子白板的拖曳功能,呈现出若干民间艺术的图片(既有教材中提供的图片,又有从网络上下载的图片),让学生将图片和对应的名称组合在一起,并进行分类。依据所了解和学习的内容,学生尝试性地将民间艺术分为建筑、日常器物、观赏把玩等。借助现代信息技术,教师在寓教于乐中让学生加深了对民间艺术的认知和理解。

民间艺术视频资源可能让很多学生产生一定的距离感,认为这些民间艺术似乎离自己很遥远,现在也很少出现在生活中。为了打消学生的这种想法,教师在课堂上采取直播连线的方式对话自己认识的一位捏面民间艺人,让他和学生直接交流。学生对于这种形式很感兴趣,纷纷提出自己的问题,如“捏面人都可以捏什么呢?”“捏面人需要准备哪些东西呢?”“捏面人难不难呢?”……对于学生的问题,这位捏面艺人做了详细且具体的介绍,同时鼓励学生课下可以尝试捏一个自己喜欢的小面人,亲身感受民间艺术的魅力。经过一系列的师生互动,学生逐渐对身边的民间艺术以及非物质文化有了初步的了解。

创设生活情境,就是教师设计教学活动时要从学生实际生活出发,充分运用信息技术将学生的视觉、听觉以及其他感官调动起来,让学生迅速进入学习状态,对课程学习产生兴趣[1]。当然,教师创设生活情境时要有的放矢,指向传统文化教学目标,做到收放适度,还要引导学生从感性认识上升到理性认识,培养良好的思维习惯和创新能力。

三、多种技术综合运用,深挖本土文化,强化文化认同

小学生的认知活动容易受兴趣驱使,认知过程则以形象思维为主,效果有赖于丰富的表象,如声音、色彩、动画形象等。借助信息技术手段,教师能够将相关信息直观呈现在学生面前,让学生更好捕捉。这样既能吸引学生的注意力,符合学生的年龄、认知特点,具有启蒙性和趣味性,又利于学生主动学习,充分体现玩中学,学起来轻松、满足,从而凸显信息技术在传统文化教学活动中运用的高效性。

由于中华优秀传统文化的内容离学生所生活的环境存在一定的距离,很多学生对于一些传统文化内容比较陌生,很难有共鸣感。所以,教师应深挖学生所生活空间和环境的传统文化因素,将其作为教学资源或者讲授范例,拓展教学思路,引导学生更好地走进中华优秀传统文化的世界,增强对本地优秀传统文化的认同。

例如,“我们当地的风俗”的教学目标是让学生深层次理解家乡的风俗以及民间文化等,通过学习传承家乡风俗以及民间文化并将其发扬光大,在小学时期就对家乡文化产生浓厚的兴趣。因此,有教师在讲授教材内容的同时,借助交互式电子白板,利用思维导图的方式勾勒了北京非物质文化遗产,也是本地风俗和民间文化代表兔儿爷的起源、形象特征、坐骑寓意、文化典故等内容,以可视化方式让学生对北京兔儿爷有一个系统的认知和了解,产生文化认同意识。

有的教师为了达成本课教学目标,充分利用信息技术营造教学氛围,设计了“小小北京娃,京韵讲文化”活动,最大限度地挖掘学生的生理和心理潜能,使他们积极主动地投入教学活动,从而有效地实现教学目标。课前,教师指导学生在所录制的视频中运用适宜的中国风背景音乐营造讲解氛围,为学生在课堂上清晰且富有感情地讲述烘托气氛。音乐、文本、画面加之学生亲身探寻的形式,激发了学生对传统京韵文化的兴趣,为其幼小心灵埋下弘扬传统文化的种子。视频欣赏也更能够让学生学习到同伴的讲述经验,为后期自由讲述提供有力支持和帮助。

为了有效组织教学,教师还可引导学生利用课余时间借助互联网收集有关家乡、所在区域风俗和民间文化的资料,并与同学、朋友、家人交流,在不断的沟通中思考,加深对本土文化的认识,形成文化认同。

在信息技术的加持下,教师不再局限于教材内容,而是采取“教材为中心,生活为圆心”的教学思路,不断创设高质量、轻松的教学情境,使学生在掌握所学知识的同时,不断强化对本土文化的认识,激发民族文化认同感,拓展学习思维,充分发挥道德与法治课程的育人功能。

四、借助教学平台设计体验式活动,实现深度学习

小学道德与法治课程具有活动性、生活性、开放性、综合性等特征,以小学生的日常生活为出发点,以实践为导向,旨在培养他们的良好行为习惯和道德素养[2]。将小学道德与法治课教学内容与信息技术进行融合,教师能够有效拓展课堂教学的深度及广度,为学生创造更多的学习与互动机会,激发学生参与教学活动的主动性和积极性,丰富和拓展学生的生活经验,让学生深入理解和探究课程内容,获得更好的学习效果。

例如,教学“团团圆圆过中秋”一课时,教师设计了以下教学目标:(1)了解中秋节的由来与各地的不同习俗,让学生知道中秋节是我国传统节日之一;(2)体验中秋节的节日氛围,增强学生重视中华优秀传统文化和节日习俗的情感。由于中秋节是学生比较熟悉的传统节日,教师在课前引导学生和家人交流有关中秋节的一些基本知识、诗词和习俗,对这一传统文化节日有基本的了解。学生还可以通过浏览网页、观看视频或阅读图书了解中秋节内容,为课堂教学活动的有效开展奠定基础。

课堂上,为了进一步激发学生的学习兴趣,教师先以公益宣传片《月圆京城》导入,引出教学内容。由于课前已经安排学生了解中秋节文化,为了检验学生预习效果,也为了增强学生的课堂参与感与体验感,寓教于乐,教师借助教学平台功能设计了中秋节知识竞赛活动,通过体验活动增加学生的切身感悟,让学生在积极参与中加深对中秋节文化的认知与理解。教师还可以依托教学平台对学生的竞赛参与情况进行分析,组织学生分享学习经验,总结活动中的收获和不足,并给予适当的评价。

之后,教师出示众多展现各地中秋节习俗的图片,如家人一起吃月饼赏月、江南制作灯船、饮桂花酒等,让学生更好地了解各地不同的习俗。教师还播放了不同人员在节日期间坚守岗位的短视频,让学生知道中秋节虽然是家人团聚的节日,但还有一些人为了社会的安定幸福在辛勤付出,不能团聚只能寄托思念。同时,提供了古代诗人创作的有关中秋的诗句,让学生以个人读、两人读、集体读等方式朗诵,引导学生感受中国语言文字的魅力,体悟中华优秀传统文化蕴含的深厚底蕴,增强爱国主义情感。

“月”是关于中秋节的一个重要意象。为了更好地让学生感知中华优秀传统文化,在潜移默化中接受感染与熏陶,教师鼓励学生以自己喜欢的形式在课下感受中秋节日的热闹氛围。比如,有的学生将自己有感情朗读诗歌的视频上传到教学平台上供师生欣赏。又如,有的学生在周末和其他小朋友一起制作了冰皮月饼,并用照片的形式把大家一起品尝的场景记录下来,留下了温馨的画面,形成了美好的记忆。还有的学生在家长的帮助下动手制作了简易的兔子花灯,并在花灯表面给出了一些关于中秋、月亮的谜语,同时用智能手机将设计想法、制作步骤上传到教学平台上,这样教师和其他同学都可以看到。大家一边欣赏花灯,一边参与猜谜,在欢快的氛围中感受着中秋节的美好。

依托现代信息技术,学生参与教学活动,能够更好地激发学习兴趣,形成内在活力,内化于心、外化于行,让中华优秀传统文化在具体的体验中得到继承与发展。教师还可充分考虑小学生的学习特点,设计分组讨论、角色扮演、情景模拟等活动,让学生沉浸在传统文化氛围中,将中华优秀传统文化与现代信息技术深度融合,以动态、全新的艺术方式,对学生进行潜移默化的启迪式教育。

在现代信息技术高度发达的今天,信息因其便利的共享性在教育领域得到广泛传播,信息技术共享是基础教育事业发展的共同财富。共享使信息技术支持下的小学道德与法治课传统文化教学内容更真实、资源更丰富,学生学习更轻松、有趣,教学活动更规范、有序,发挥的作用更大。在此基础上,更多小学道德与法治课教师有望拓宽视野,探寻出更多信息技术助力中华优秀传统文化教学活动有效开展的典型案例和优秀经验,带给学生更精彩的学习体验,凸显学生的主体地位。

参考文献

[1]李晓艳.引入信息技术构建小学道德与法治高效课堂[J].新课程教学(电子版),2023(20):123-125.

[2] 莫荷花.信息技术与小学道德与法治课程的教学融合实践[J].中小学电教(教学),2003(11):82-84.

(作者秦廷国系北京教育科学研究院德育研究中心副研究员、价值观教育研究室主任;王迪系北京市朝阳区教育科学研究院教科所副所长、高级教师)

责任编辑:孙建辉