“附近”重塑: 建筑空间设计的身体性与反身性研究

2024-06-27王欠

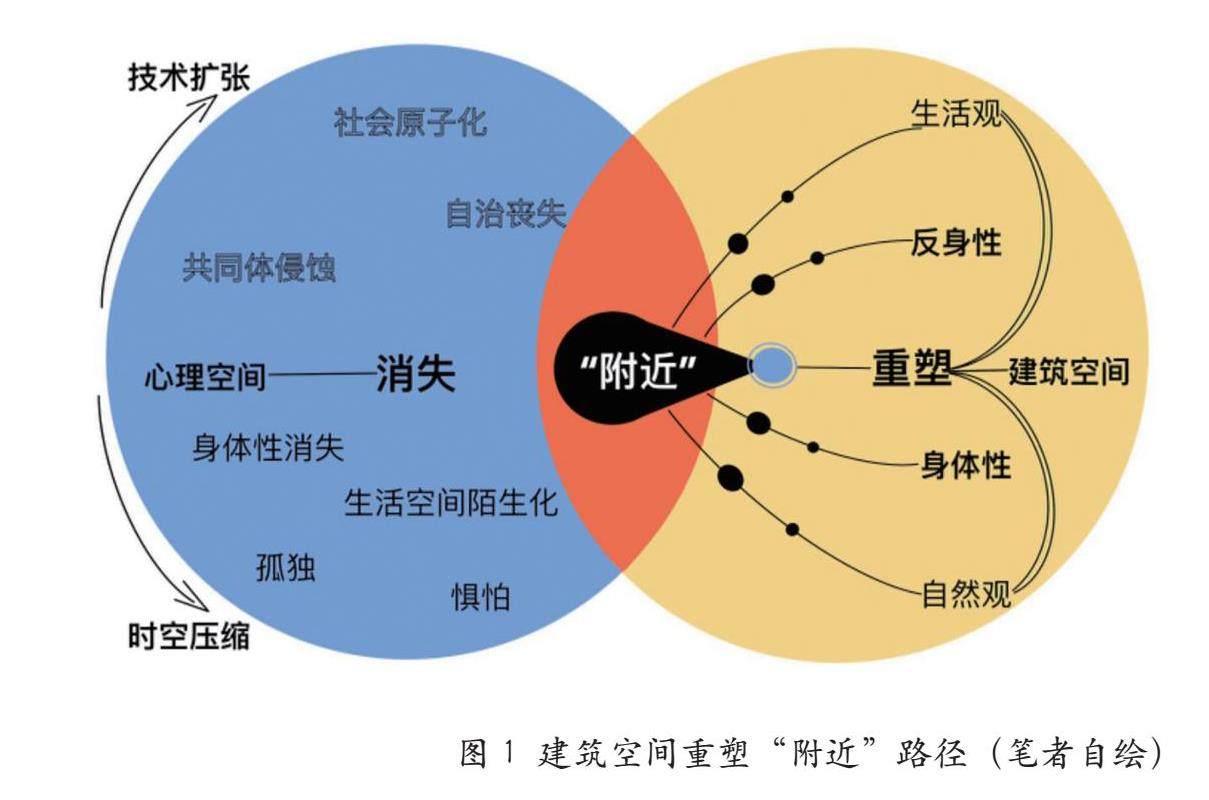

摘 要:“附近消失”用以形容技术扩张带来的社会心理变化,即人们与附近“身体性沟通”弱化,具体表现为生活环境的陌生化以及身体的“不在场性”。传统的乡村生活空间具有根基性、地域性,营造出纯粹“物观”以及日常情趣,为建筑师重塑“附近”带来“身体性”和“反身性”思考。通过建筑空间搭建心理空间,能一定程度上降低“附近”消失对社会心理的影响程度,同时为中国建筑环境拓宽思路。

关键词:附近;消失;重塑;建筑空间

一、“附近”消失现象思考

人类学家项飙提出“附近”这一概念,指出技术的发展打破了传统的人际关系建构,促使人们对社会关系、社会结构乃至社会秩序产生警惕与不安,由此对“附近”环境产生不信任以及不关注,也由此出现个体脱离其文化情境的现象。

网络空间已成为继个人心理空间、公共文化空间之后,一个全新的数字精神空间,这是数字技术推动人类精神文明的一次维度提升,重塑和解构了心理空间和文化空间。社区的原始状态是血缘和地缘的统一,原始社会环境是依靠人与人的接触去链接,现在则是依靠平台和算法。

由于互联网的发展以及区块链技术带来的交易“去中心化”,大数据逐渐成为公认的信任对象,信任范围扩散到极致。“技术史在一定意义上就是技术活动与传统活动争夺个体注意力的历史。”[1]技术延伸了感官,突破时空限制,个体收集到更加复杂的讯息,这意味着身体无法具体而细致地感受当下,身边触手可及的“附近”已毫无吸引力了;时空“压缩”身体,人本身在现实中抽身。张成岗指出:“我们正见证人与人之间相互联系的逐步解体、传统社会交流的消失和一种新人类生活模式的凸显;在这种新模式中,个体与计算机终端而不是与人一起工作和生活。”[2]人们凭借互联网可以自行解决基本生存问题,如外卖、线上订票等;微信、钉钉以及腾讯为人们提供了便捷的沟通方式,大量的表情包帮助人们传达情绪等。这一方面减少了面对面的交际,让个体失去通过具体的“附近”去获取信息、建立联系的兴趣,反而极度关注远方宏大叙事;另一方面技术促使人与附近联系简单化,个体惧怕、排斥现实沟通,从而陷入精致的利己主义。个体由此在两端拉扯,而忽视了“附近”。

早在“附近”消失这一观点提出之前,社群主义的主要代表人物桑德尔就阐述了这个时代焦虑。桑德尔指出时代面临着“自治丧失”和“共同体侵蚀”。他在《民主的不满》中提到:首先,人们抱怨,无论对于个人还是集体来说,他们正在失去对支配自己生活的力量的控制;其次,他们感到,从家庭、邻里到城市、国家,自己周围共同体的道德结构正在瓦解[3]。社群焦虑在技术扩张的影响下变得更加严重。共同体是建立情感联系产生的共同理想,基于此社群当中的个体有着愿望叙事的兴趣和能力。个体是社会的联结,但是在此心理现象下,联系个体与社会(世界)的“附近”仿佛消失了,个体在社会环境中找不到安身立命的价值,也就是桑德尔所提出的共同体缺失。

“附近”消失和哈贝马斯提出的社会原子化现象相似,都注意到社会联结机制的解体或缺失而促成的个体孤独、无序互动、道德关系解构、秩序失范等社会危机[4]。人和人之间的社交和互动心生警惕,失去了社会中间结构的支撑之后,任何一个人接触其他的个体,都变成了一个成本很高,不确定性很高的行为。社会环境变得虚拟化、陌生化,社会关系也变得更加偶然化、即时化。

质言之,“附近”消失对个体成长来说,大数据促使人们看到想看到的,最终落入信息茧房,丧失信息的全面观察、判断能力,个体逐渐与“附近”的黏性减弱,导致价值观的偏差以及极端行为。对城市建设来说,为了压缩交易、交际、工作和生活成本,注重时间、忽视空间、大面积占用生活用房且快速建设,造成很多不安全的、不合理的规划。更为重要的是,传统生活文化空间的解构不断加速,不利于文化积淀。建筑空间本质上就形成了一个社群,影响着原有社群的变迁以及文化的塑造,而通过建筑空间搭建心理空间,一定程度上可以重塑“附近”。

二、“附近”消失下的中国建筑

“附近”消失现象意味着“无缘时代”已经来临[5]。当代社会面临时空压缩带来的时空变化以及个人主义的异化、技术垄断等一系列心理挑战,从建筑环境维度进行思考、重塑“附近”并非唯一的路径。但是,乡村建筑塑造了具有根源性、地域性的中国建筑文化,积淀了中华民族熟悉的生活方式以及传统的价值观念,是中国建筑发展的根基。而且建筑本身具有空间体验和文化塑造属性。但目前建筑师受快节奏时空压缩带来的市场变化与竞争的影响,功利的个人主义成为影响设计目的的关键。

中国乡村为了适应现代化生活,大规模改造乡村生活环境,学习城市的建筑布局,建造封闭式、高密度、形式雷同的高楼。这不仅严重破坏了乡村建筑文化,也会对传统式开放的院落空间及其营造的交际方式产生负面影响。此外,受西方文化影响,虽然有些建筑师打着建构中国文化建筑的旗号,但由于忽视了乡村代际记忆,伪文化建筑成风。在中国现代城乡规划中,乡村始终处于沿存的状态,大量具有文化身份与尊严、典型的院落型建筑被拆毁,取而代之的是丧失了文化识别性的拼图式高楼与模式化建筑。除了生活空间受到极度压缩,居民熟悉的生活方式也随之受到影响,比如传统土灶的做饭方式、开放式院落所营造的串门交际、院落种植与养殖等。乡村传统一直是处于“被解说”的处境,建筑师的价值经验正在被“伪传统”悄无声息地塑造,更为重要的是建筑师仿佛正在失去对中国建筑价值的判断能力。

建筑师逐渐脱离传统营建行为,偏向单一的界面化设计。一方面随着人类学问题复杂化、媒介讯息多元化,设计教育虽强调跨学科,但很难切实做到学科知识的整合与应用,设计作品无法在社会环境中形成叙事;另一方面设计师利用互联网的即效性获取信息,却很少深入考察地域生活的“日常性”,忽视材料第一、形式第二的人文营建。普遍强调乡村向城市学习,但乡村是中华民族最为传统、熟悉的生活环境,其生活方式塑造了中国人淳朴、勤劳的美好品德。

在城乡规划中,文化的消失、环境质量的消失、居住安全以及居住空间的消失,这都使得居民难以进入“附近”。从身体所感知的实体空间维度营造以及重塑“附近”尤为重要(如图1)。

三、建筑环境层面重塑“附近”

(一)生活中找寻身体性

“附近”消失会带来“身体性”消弭,快速流动的时空使个体成为脱域的边缘人,弱化个体对周围环境的感知能力。媒介环境艺术学派代表麦克卢汉提出:“媒介是人感官的延伸”。人们收集“附近”讯息都是通过一定的媒介,人-媒介-附近构成了一个讯息生态。建筑是一种媒介,本身是空间性、地理性、自然性、文化性的,其所弥散的环境讯息能够触发、连接人们的感知情绪。传统的乡村空间本身就是一种自然特征的生长方式,不受实际物理尺度所限制。建筑师要学习乡村传统的生活空间,注重向自然学习。

建筑师生活观的塑造一是排除“自我”,二是取法乡村。首先,这里的“自我”即是指精致的利己主义,只有排除“自我”才能进入“客体”。设计具有工具理性和价值理性。精致的利己主义使得设计依靠商品价值来评判好坏,设计的工具理性被放大,本位创造的价值理性被单一化、附着化。很多建筑师带着功利的眼光看建筑,把张扬“自我”放在本位,这就使得建筑与自然有着“格格不入”的对立视角。乡村生活空间是多功能的,游走视角是多样化的,遵从着居民生活叙事的愿望,每个乡村院落的位置、功能都应有所不同。居民应主动参与生活空间的搭建,而不应该被动地接受建筑师“自我”的风格。

其次,“附近”消失是生活文化和日常情趣的消失。取法乡村,一是强调学习乡村的建筑方式。建筑营造通过取法传统、自然,延续传统地域建筑的技艺与文化,展现中国建筑的差异性和本土性;材料、功能等都要基于自然模型,生活空间能够与自然环境相协调,生活方式能够借助于自然;将建筑看作人造的自然物,不断地向自然学习,使人们的生活恢复到某种非常接近自然的状态。二是强调学习乡村的生活气息。法兰就极其注重日常的表达,他说:“日常之物是最常被忽视的知识……司空见惯之物,如果它们真的不重要,我们也不会用突刺华丽的李东文字来称呼它为‘Quotidian。”非凡之词往往饱含着平常之物的深度和广度。建筑是充满生活情趣的。快节奏的时空压缩了建筑师对生活的感官经验。乡村建筑不具有文学性和目的性,它是一种单纯的生活用房,因此是充满生活痕迹的。文村改造即是建筑师王澍利用乡村影响城市的试验(如图2)。文村有40多幢民居建筑来自明清和民国时期,采用当地常见的杭灰石、黄黏土和楠竹等材料。此外,建筑团队对村民意见和当地建造传统进行调研,比如,厨房和厕所的空间要大,要保留传统的烧灶以及必须要有院落和堂屋。文村在生活习惯上没有和老村脱离,新村像老村上自然生长出来的一样,保留出空间让村民汇聚于此,进行聊天、串门,维续村民原来的生活方式。

在建筑营造“附近”过程中,设计师需要细致观察生活价值和具体经验,保留原来的社群生活,混合“身体性”的文脉传承。着重解决生活问题,关注日常之物,往往可以提供很多灵感和丰富的“情趣”。因为日常生活的营造可以解读、链接“附近”,呈现了建筑师与“附近”互动关系的纠缠本质。

(二)经验中找寻反身性

“反身性”出自人文学科,本意是“反向弯曲”,具有“自我指涉”或“自我反思”的含义,但与一般的反思有所差异,是涵盖更具结构性的一种自我反思活动[6]。瑞典管理学家马茨·艾尔维森(Mats Alvesson)认为:反思研究是从某一支配性层次对其他层次进行反思,而反身性研究是一种“元理论的反思”,指两个或多个层次之间的彼此相互影响、转化或批判,而不让其中任何一个方面处于支配地位[7]。

从设计角度理解,“反身性”是基于设计师“身体性”设计经验的再思辨。人-附近-建筑本身构成了一个循环性的讯息生态,其中既贯穿着身体性的知觉,又制造出“反身性”的动态知识框架,影响、塑造着“附近”人群的经验与价值。

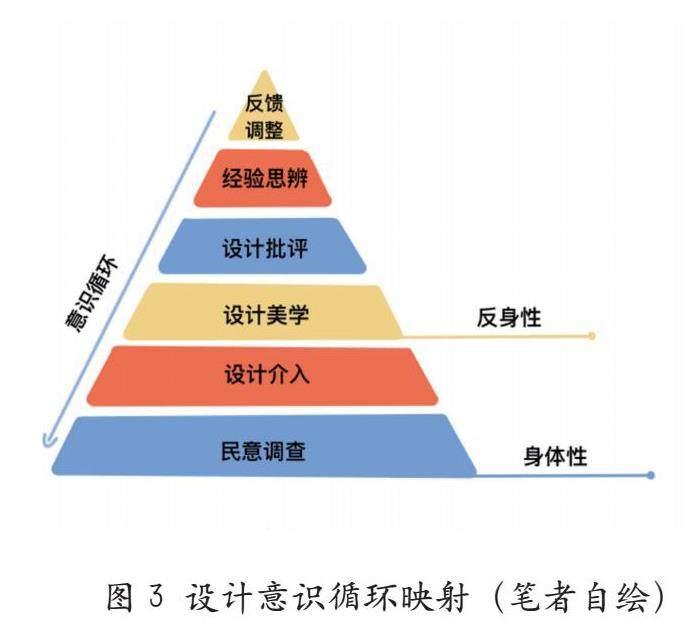

首先,“反身性”是指一种设计意识的循环映射、设计主权的重塑(如图3)。“附近”构筑了主客体情理交融的价值判断。设计造物的主旨不存在支配与对抗,而是双方情理达成一致。虽然建筑师具有专业性和职业性,但设计的主动权不应在此垄断。建筑师要秉承参与式设计,不再进行主体凝视,而是“反身性”自我审视,从“他者”理解“自我”。在“主体”与“客体”身份体验互相转换中将“附近”环境重塑的主动权交给居民,从空间的搭建者变为体验客体,将个人置于客体的居住环境中,与附近记忆相融,与附近文化链接,“以文化内部的视界聚集行动者的利益”[8]。2015年,清华大学山村志研究团队以典型的布依山地村寨——高荡为研究和实践的田野地(如图4),通过调查研究、共识建立、设计实践、反馈调整进行扎根型研究,实现了“机制共建、设计共谋、空间共享、未来共议”目标,完全触发了居民自发性参与生活空间的设计[9]。其次,“反身性”指设计师社会价值的彰显和经验的再反馈,对设计造物所产生的效用性和意义性的长远预设。设计师以共同理想为根基,对自身经验进行反身性思辨,促进主体意识在社会关系中被再度发现以及经验、价值的再超越。这涉及设计师对社会问题和设计价值评判的敏感度,要强调空间的通用性和情景的相对性。

因此,建筑师要灵活搭建设计范式,贯彻参与式和可持续设计,让居民直接与生活空间进行对话。在前期,设计师可举办民意讨论会、展览讲座和学者座谈会向居民传达一些设计理念;设计实施过程中,可收集居民的反馈和意见,适时做出调整,考虑社群的自然变化;同时,建立相关平台或社区小组,阶段性收集居民对空间、建筑的使用评价以及未来的愿景,维护好“附近”。

四、结语

“附近”的消失成为现代社会关系发展的总体趋势和社会团结的一大障碍。生活空间不应存在宏大叙事,而应是日常琐碎、情趣的表达。好的设计一方面重塑人们对“附近”环境的身体性、具身化生活体验,使得个体重拾对“附近”的情趣;另一方面重塑设计主权,互换主客体体验身份,引发双方对生活和生命价值的思考与关注。

此外,社会关系的“萎缩”很大程度上源于对技术定位的错位。如果重新定位技术,将其视为联系的媒介而不是取代联系本身,那么技术将成为重塑“附近”的重要动力。建筑师要放慢脚步,不被市场的催促所裹挟,为“附近”的重塑留下足够的时间,也为“附近”留出空间。

参考文献:

[1]张成岗.文明演进中的技术、社会与现代性重构[J].人民论坛·学术前沿,2019(14):51-57.

[2]张成岗.人工智能时代:技术发展、风险挑战与秩序重构[J].南京社会科学,2018(5):42-52.

[3]RAWLS.A Theory of Justice[M].Cambridge,Mass:The Belknap Press of Harvard University Press,1971:521-522.

[4]哈贝马斯.包容他者[M].曹卫东,译.上海:上海人民出版社,2002:133.

[5]娄雨婷.试析日本“无缘社会”的文化根源[J].日本研究,2013(2):112-118.

[6]肖瑛.“反身性”多元内涵的哲学发生及其内在张力[J].中国社会科学院研究生院学报,2004(3):78-83,142.

[7]艾尔维森,舍尔德贝里.质性研究的理论视角:一种反身性的方法论[M].陈仁仁,译.重庆:重庆大学出版社,2009:285.

[8]朱文涛,魏洁.反身性实践:设计人类学的一种方法论[J].艺术设计研究,2023(4):92-98.

[9]严妮,高梦瑶,封基铖,周政旭.设计介入与共同营造:高荡布依山村的案例[J].装饰,2022(4):42-47.

作者简介:王欠,河南大学设计学专业硕士研究生。