“弹性”的嬗变:合法性原则在国际刑法中保障人权的价值演绎

2024-06-17荆鸣高磊

荆鸣 高磊

[摘 要]合法性原则是国际刑法中的一项重要人权原则,该原则要求审判机构的司法行为符合国际刑法的渊源。保障被追诉者的人权与实现被害人的正义诉求之间存在的冲突,导致大量国际刑事审判实践对合法性原则采取“弹性”处理的方式。国际刑法诞生以来,经历了以战争规则为主要渊源,较多地吸纳国际人权法及各法域刑法规则,以《罗马规约》为核心发展成较为独立的国际法部门三个阶段。各类审判机构在不同阶段的实践呈现出以“弹性”处理为主,逐渐趋向于收紧的阶段性规律。严格合法性原则具备充分的价值根基,更符合国际刑法最高功能定位,也符合现代刑事司法尊重和保障人权的根本价值取向,同时符合国内法与国际法在人权保护机制上交互影响的趋势。因此,应当合理限制国际刑法的定罪渊源,谨防因其肆意扩张而造成的对人权的威慑。

[关键词]国际刑法;合法性原则;人权;国际人权法;国际刑事法庭

[中图分类号] D99 [文献标识码] A

一、引言

合法性原则(legality)在法理学、刑事司法学、人权研究等领域中都是老生常谈的话题,关系到人的价值。合法性原则与尊重和保障人权原则具有逻辑上的关联性与内容上的重叠性。对人权的保障必然要求对合法性原则的恪守,且这种理论要求在各国国内法中的适用不存在逻辑障碍。[1]但在国际规则层面,国际人权法更多具有软法性质,[2]这一原则并未得到足够的重视,各国国内法对国际规则产生的影响也极为有限,类似情况也存在于环境人权领域。[3]由于国际刑法启动了对国际社会产生重大危害的犯罪追究个人刑事责任的机制,国际人权法中一些软约束被“解除封印”。这对人权的潜在侵犯和威胁亦已不容忽视,急需合法性原则充分合理地发挥作用,及时予以“正位”。

国际刑法对这一原则的实践却差强人意,诸多案例采用变通后的甚至具有鲜明自然法色彩的方法处理合法性原则。前南斯拉夫问题国际刑事法庭(以下简称“前南刑庭”)和卢旺达问题国际刑事法庭(“卢旺达庭”,两者一同指代时称“特设法庭”)虽在裁判中试图区分“可接受的”司法澄清与溯及既往的司法造法,[4]以阿列克索维斯基案为代表的多项实践却都以解释澄清之名,行司法造法之实。[5]笔者通过观察,发现许多细节的处理基本忽略了合法性原则的价值,对尊重和保障人权原则构成了严峻挑战。国际刑事法院(“常设法院”)以《罗马规约》(以下简称“规约”)为定罪依据,整体提升了合法性原则在审判实践中的地位。但对这一原则的各项具体表现形式,规约却未能逐一明确其在约束程度上的要求。这导致常设法院在定罪中的司法裁量空间仍然很大,未能从根本上调整合法性原则在实践中的“弹性”。合法性原则在国际刑法中的理论困惑也为打击跨国犯罪的实践带来一定的影响,使得世界各国和国际组织保障国际社会的整体安全局势缺乏足够的理论武器。本文旨在明确其价值内涵和演绎逻辑,为营造安全稳定的国际局势,更有力地打击跨国、有组织的犯罪提供一把利器。全球安全倡议是我国鉴于当前国际格局提出的高瞻远瞩的重要倡议,旨在消弭国际冲突根源,完善全球安全治理。[6]明确合法性原则的价值内涵,不仅是对全球安全倡议重要内容的诠释,也是对我国尊重和保障人权宪法理念的彰显,有利于为我国与共建“一带一路”国家提供安全稳定的国际环境。

当前的研究或以国际法的渊源为起点探讨国际刑法的合法性问题,将其作为一个纯粹的国际公法基础问题来研究,对其进行规范分析;或虽注意到人权价值与合法性原则的关联性,但仅对个案开展实践分析,集中探讨涉及同类罪名的案件;然而,以合法性原则在国际刑事审判实践中的流变为研究对象,从中总结审判机构对待合法性原则的规律,并以人权价值为导向,从理论层面提出对策的研究成果尚罕见。俄乌冲突下,众多国际刑法和人权问题频频涌出,本已降低热度的国际刑法研究再次得到学界的重视。为此,笔者拟通过梳理特设法庭和常设法院(“审判机构”)定罪、量刑的多项实践,以人权保障为视角重新审视近年来国际刑法对合法性原则的弹性处理,并证成严格合法性原则的有效路径。本文将首先厘清合法性原则的法理内涵及其在国际刑法中的表现形式;其次,通过对具体案例的实证梳理,追踪合法性原则在实践中的动向,洞察其中蕴涵的“弹性”处理为主、逐步收紧的阶段性规律;最后,分析国际刑法实践呈现出这一规律的原因,并以此为基础,倡导并证成严格合法性原则的功能定位与价值意涵。

二、合法性原则的法理内涵及表现形式

合法性原则在社会学和政治学上有不同的定义,广义上讲是界定探讨社会秩序的规范来源,[7]狭义上讲是界定探讨政治秩序及国家治理的权威来源。[8]因此,讨论这一概念之初必须回答合什么“法”的问题,接着才涉及这个“法”是不是法,即能否充当规范之渊源这一问题。本文在国际刑法的语境下探讨合法性原则,就其性质而言,是探讨国际司法行为的合法性,而国际刑法的渊源是重点考察对象。换言之,这里的“合法性”是实在法层面的,与自然法层面的合理性(legitimacy,或译为“合目的性、正当性”)存在差异。国际刑法的渊源又较为复杂,若粗略地对比各法域的刑法体系,不难发现其既具备成文法国家的司法特征,也具备判例法国家的部分特点。国际刑法发展到一定程度后,国际刑事审判机构的司法行为需要具备明确的依据,而特定机构作出的结论对其今后作出的审判具有约束力。然而,各国际刑事审判机构彼此独立,任何审判机构的成立文件都很难明确允许其借鉴其他审判机构的实践结论。因此,不同审判机构如果在没有文本依据的情况下相互参考各自在实践中的审判规律,在合法性上就会遭到质疑。在对国际刑法的渊源进行梳理之前,本文将首先厘清合法性原则在国际刑法中的主要内容和常见表现形式。

(一)合法性原则的主要构成要素

许多国家的国内刑法体系中都存在合法性原则,只是具体含义和表现形式不尽相同。成文法国家一般主张严格对待;[9]判例法国家一定程度上允许法院对犯罪嫌疑人的权利和其他重要利益进行权衡,但通常也会援引法不溯及既往等原则对其加以限制。[10]各法域刑法对国际刑法的发展具有重要的推动作用,合法性原则在国际刑法中的主要内容也与各法域刑法中合法性原则的具体要求如出一辙。[11]其中,“法无明文规定不为罪”、“法不溯及既往”、“法的确定性”、严格解释等原则在国际刑事审判实践中出现频率较高。“法无明文规定不为罪”是合法性原则的核心要素,其他要素均是其在不同角度的具体化。[12]它要求一个行为发生时必须已经被法律规定为犯罪,仅被法律禁止并不能作为追究刑事责任的充分条件;它还要求有犯罪意识,即被追诉者主观上有能力认识到该行为构成犯罪。[13]但“法无明文规定不为罪”没有明确规定某种行为是犯罪的法律和被指控实施该犯罪的人做了该行为之间的先后关系。[14]

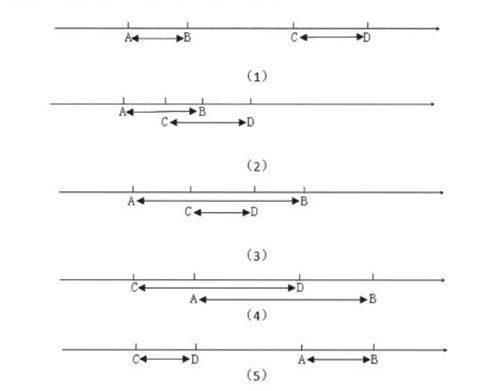

“法不溯及既往”真正从时间维度对合法性原则作出了明确具体规定,一些法域因此对这一要素更为重视。[15]它要求被指控的犯罪必须在行为实施前已被法律规定为犯罪,[16]具体来说,就是要求犯罪发生时间(A)与审判发生时间(B)组成的时间段整体上处于刑法规范创设时间(C)与刑法规范生效时间(D)组成的时间段后。按照这一标准,下图中仅轴(5)严格符合“法不溯及既往”的要求,其余几个轴均在不同程度上存在偏离。[17]

“法的确定性”要求一个罪名能以充分确定的字面意思呈现,使人能够知晓,[18]是合法性原则在内容方面的具体化。它要求作为犯罪构成的客观要件和主观要件都要明确;[19]任一要件不明确,都不完全符合“法的确定性”,无法给予人们判断自身行为是否构成犯罪的稳定预期。严格解释要求法官采用严格且忠于原意的方法来解释法律。它表现为对类比推理的禁止或限制,是合法性原则在适用层面的表现形式。[20]这一要素在解释证据时还延伸为“疑罪唯利被告人”(in dubio pro reo)。[21]其中的“疑”包含时间和行为的不确定。[22]当现有证据无法得出被告人在犯罪发生的时间作出特定的犯罪行为这一唯一结论时,就应采用对被追诉者有利的方式解释证据。[23]

除了上述内容,不同法域刑法均注意到了合法性原则对于人权价值实现的重要意义,同时也注意到了被害人的权利与被追诉者的权利之间有潜在冲突。对被追诉者程序性权利的保护始终是合法性原则的重要内容,但这一内容可能对被害人实现其正义诉求造成阻碍。合法性原则在关注被追诉者的人权保障的同时,也关注司法的实质正义。当讨论处于人权语境中,能同时覆盖到被追诉者和被害人双方的权利时,合法性原则与人权价值就形成一组对立统一的范畴:这一维度的合理保障可能促成另一维度更高程度的实现,这一维度的过分扩张又可能对另一维度造成一定程度的吞噬。

(二)合法性原则在国际刑法中的表现形式

其一,国际刑法中的合法性原则在程序意义上充当遴选规则的重要机制。审判机构成立时的文件对其可据以定罪的规则作出预先限制;但成立机构时文件的拟定者无法穷尽地预见审判中可能会出现的全部问题,实践中无法可依、多法冲突这两类情况都有可能出现。当文件表述含糊不清时,依照文件,多项规则均可援引,此时合法性原则充当标尺选择最优的规则在定罪中加以解释和适用;当文件中可适用的法律规定过分地受到限制时,审判机构则需援引更普遍的一般性原则才能定罪,文件外的何种原则能援用,就更需要合法性原则来评判。

其二,合法性原则在实体意义上通过规范司法权及刑罚权的行使方式,巩固二者的正当性基础,在司法过程中促进人权保障。它监督审判机构在可以自由为之的行为和构成犯罪的行为之间合理地划界;[24]例如罪与非罪界限不明确,行为人无从知晓一个行为是否构成犯罪而实施了该行为,为其定罪的正当性基础就不够充分。合法性原则要求在逮捕、拘留、审判(定罪量刑)的全过程中严格解释各项规则,使当事人免遭任何武断的刑罚所导致的生命威胁,从而保障生命权;并使人明确何种行为构成犯罪,当进行可自由而为之的行为时无须存有顾虑,从而保障自由权。

由于合法性原则能够涵射生命权、自由权等重要权利,一系列国际人权文件都将它列入其中。[25]《世界人权宣言》第11条第2款明确强调对事后法的禁止,还提及 “从旧兼从轻”的量刑原则。[26]《公民权利和政治权利公约》《欧洲人权公约》《美洲人权公约》《非洲人权和民族权公约》也不同程度地涵盖合法性原则的内容,[27]前三者还表明这一原则不容克减。[28]国际刑法的诞生和发展使国际社会公认的重要人权价值得以实定化和制度化,[29]审判机构的成立也引导合法性原则从法律文本走向司法实践。然而,合法性原则与人权价值的对立关系在国际刑法的实践中表现得尤为明显,统一关系则表现得并不充分。在保障被追诉者人权的要求与实现被害人所追求的实质正义诉求之间的巨大张力下,国际刑事审判对待合法性原则的立场摇摆不定,多数实践采用“弹性”处理的方式对待该原则。

三、国际刑事审判对合法性原则的“弹性”处理实践

合法性原则在国际刑法中表现为一项重要的人权原则,[30]它实际上充当了遴选定罪规则的机制。审判机构对于这一原则的处理,采用有弹性的方式还是严格的方式,会实质影响定罪依据渊源的外延。“弹性”地处理合法性原则,将导致定罪渊源的外延扩大,形成对被追诉者实体权利的潜在压迫;而严格处理这一原则,将对定罪渊源构成限制,有利于对被追诉者实体权利的保障。[31]

国际刑法的渊源较为复杂,一般认为国际条约为其首要渊源,国际习惯法和一般法律原则也是其直接渊源。[32]国际刑法的渊源经历了由早期的战争法规则,到逐步吸纳国际人权法以及不同法域的刑法中成为一般法律原则的内容,再到逐渐发展为一个相对成熟的独立国际法部门的过程。接下来,笔者以国际刑法渊源的发展演变为依据,将国际刑事审判机构的实践划分为三个关键阶段。通过对这三个阶段的实践进行梳理,笔者发现合法性原则呈现出鲜明的阶段性规律。不同审判机构在同一阶段对待合法性原则的立场呈现一定的相似性,而同一审判机构在不同阶段的立场却差异较大。

(一)第一阶段:国际刑法以战争规则为主要渊源

一般认为二战后的战争罪审判庭是国际刑法正式诞生的起点。但早在19世纪后期,为了起诉违反1864年通过的《改善战地武装部队伤者境遇的日内瓦公约》的行为,就有人提出建立国际刑事法院的主张。1907年,各国将适用于陆上战争的战争法规和惯例编纂为《海牙第四公约》及其附件章程,但相应义务仅能约束缔约国,受“条约效力不及于第三方”这一原则的限制。[33]因此其中的义务既没能发展为具有普遍约束力的习惯,也没能为追究个人责任提供直接且明确的依据。一战结束后的《凡尔赛和约》确定:被公开指控严重破坏国际道德和条约神圣性的德国皇帝威廉二世及执行其命令的人应承担责任。[34]这被视为协约国政府有权建立军事法庭来起诉被指控犯有战争罪之人的早期依据。这一效力有限的国家间协议成为这一阶段审判机构的合法性基础。[35]

由于时代的局限,这一阶段的审判机构对合法性原则很难表现出足够的重视。纽伦堡军事法庭和东京军事法庭由二战的战胜国建立,审判对象是德国和日本的反和平罪、战争罪和反人道罪的嫌疑犯,或称战争罪犯。这一阶段的审判因此也被称为“战胜国对战败国的审判”。[36]在实质正义和合法性原则之间,其价值倾向不言自明。纽伦堡审判中,辩方提出即使被告给世界各国带来灾难,但在缺乏实在法规则的情况下支持被控罪名,亦是典型的事后法。[37]这曾引发学界对于放开这一缺口形成先例的顾虑。[38]法庭认为,建立本法庭的宪章并未体现战胜国对权力的滥用,只是对当时有效的国际法规则的重述;且战争罪不仅源于条约,还源于逐渐获得普遍承认的实践,或说习惯,以及军事法庭适用的一般法律原则;法律规则不是静态的,其不断调整以适应变化的世界,条约也只是以更具体的方式反映和界定既有国际法规则。[39]该审判中杰克逊(Robert Jackson)法官认为,如果因为缺乏实在法规则致使制造战争的人金蝉脱壳,是对死者的戏弄和对生者的亵渎。[40]而后联合国国际法委员会将作为这次审判成果的各项法律规则整理为“纽伦堡原则”,专门用以强调任何实施了国际法下犯罪行为的人都要因此承担责任。其内容虽已体现合法性原则,但未采取双重否定句式来加重语气,在举证责任和明确程度方面比照“法无明文规定不为罪”仍然存在差别。

东京审判中佩尔(Radhabinod Pal)法官认为,这类审判对政治意识形态的需要远胜过对法律规则的恪守。[41]东京审判肯定了纽伦堡审判中确立的暴行应当受到公正审判的原则,为推动合法性原则的发展作出了独特的贡献。但东京审判庭未将海牙第四公约等内容认定为习惯,这些规则仍受到“条约效力不及于第三方”原则及连带条款的限制,[42]因而作为定罪依据的条约在效力约束上是碎片化的。然而太平洋战场波及甚广,还卷入了蒙古、菲律宾、泰国等与海牙第四公约没什么关联的非缔约国。[43]国际法的动态演进还能在多大程度上应对有关“事后法”的质疑?以国家间协议为主要依据的审判又如何解释条约不及第三方原则和连带条款带来的困境?此类问题接踵而至,致使这一阶段的审判仍然面临合法性危机。

(二)第二阶段:国际刑法吸纳国际人权法和不同法域国内刑法的内容

到了20世纪90年代,大量战争法以外的规则涌入国际刑法,使得国际刑法的罪名逐渐丰富,两个著名的特设法庭也以联合国安理会决议为依据正式落地。成立前南刑庭的决议明确指出该庭的职责在于适用已有的法,而非立法,法庭在审判中要遵循“法无明文规定不为罪”的原则。[44]然而,这一阶段的审判实践似乎对该条文的解释较为宽松,对合法性原则或明显或隐晦地采用弹性处理的方法,多个案件中的关键推理明显依赖类推解释。

1.较明显的类推解释

在福伦德加案(Prosecutor v. Furundzijia)中,前南刑庭认为强奸罪的行为要件可以囊括强迫进行口交的行为。该庭已经意识到该行为是否构成强奸罪在不同的法域中结论不同,而作出肯定性结论主要是基于保护人格尊严原则的重要性。[45]其推理将审判符合尊重和保障人权原则等同于严重有损人格尊严的行为就构成犯罪,产生了将内容抽象的人权原则具体化并直接作为定罪依据的客观效果。这明显背离了严格解释原则。与此类似,库纳拉克(Prosecutor v. Kunarac)案参考了德国刑法中强奸罪的定义,也将强迫口交行为类推解释为国际法上的强奸罪。[46]塔迪克(Prosecutor v. Tadic)案中存在共同犯罪的情形,但将导致被害人死亡的结果直接归责于团体中某一些人的证据呈现断裂。前南刑庭上诉分庭就将共同犯罪解释为团体的各个成员对犯罪的发生有共同目的(common purpose),又将仅有的主观要件解释为参与(participation),进而以谋杀定罪。[47]该判决提到《前南斯拉夫国际刑事法庭规约》(以下简称“前南刑庭规约”)虽然将追究个人刑事责任的情形描述为“计划、教唆、命令、实行或帮助”,但并没有排除其他形式的参与。因而,其他形式的参与也可以作为追究个人刑事责任的依据。[48]这一论断将已经规定的事项取补集,用未排除的事项定罪,足以构成对“法无明文规定不为罪”的直接挑战。塞勒比奇(Celebici)案中,前南刑庭将前南刑庭规约第7条第(3)款的“知晓或有理由知晓”解释为可包含指挥官有渠道能够获取信息但在利用渠道获取信息方面存在疏忽的情形。[49]这为指挥官们在指挥和妥善管理下属之外增加了一项利用渠道获取信息的职责(duty to know)。为阐释这一职责存在国际习惯法依据,该判决大段引用了美国法院的多个判例,试图将这些国内法中的规则论证为习惯,据以定罪。然而,这一解释与指挥官责任的字面意思差异较大,且利用渠道获取信息的职责在前南刑庭规约中并没有合法性基础。

2.较隐晦的处理方法

特设法庭有时会比较牵强地解释和运用兜底条款并将其用作定罪的依据。例如库普雷斯基等(Prosecutor v. Kupreskic et al.)案中,法庭意识到前南刑庭规约第5条第(1)款中的“其他不人道行为”(other inhumane acts)过于宽泛,据此定罪似乎不够充分,但又说补充性规定的价值恰好在于弥补制定规则时难以穷尽全部情形的不足,“其他不人道行为”仍然违背日内瓦公约共同第3条提供人道待遇的要求。[50]依照同类解释(ejusdem generis),被告的行为符合兜底条款,进而构成危害人类罪。[51]这里同类解释的表达似乎是想规避类推解释可能带来的有违合法性原则的诟病。

阿卡耶苏(Prosecutor v. Akayesu)案中,卢旺达庭承认,给单一行为人定灭绝种族罪,证明其主观要件的难度极大,但又说意图灭绝种族的心理可以从被告本人针对同一团体的特定行为及在该背景(general context)下的其他犯罪行为中推断出来。这实际上是在将背景要件与主观要件混同考量。[52]该判决还依据行为人所从事的行为认定被害人的身份,将“平民人口”(civilian population)解释为没有积极参与敌对行为的人,[53]也包括武装人员中放下武器的人和实际上失去战斗能力的人。而在国际人道法的传统规则中,这两类群体一直是作为特别范畴由专门的公约规范的。但这一解释由于符合人道主义精神,得到卢塔干达(Rutaganda)案和慕斯玛(Musema)案的背书,[54]影响力颇为深远。慕斯玛案在肯定这一解释时,还明确表示对共同第3条和第二附加议定书中一些术语的理解不应过度局限。[55]这一阶段的审判在不同程度上传达出特设法庭希望对合法性原则重视起来,又担心其对实质正义产生负面影响的矛盾态度。合法性原则在多大程度上与尊重和保障人权正相关,又在多大程度上与之存在冲突,在特设法庭规约中并不能找到答案。审判机构也左右为难,不好拿捏尺度。这也正是合法性原则与人权价值对立统一的表现。

(三)第三阶段:国际刑法发展为相对成熟的国际法部门

规约的签订和生效是国际刑法发展史上具有里程碑意义的事件。[56]这一阶段,国际刑法体系已相对成熟,罪名也更为丰富。常设法院的创设和开展工作以具备广泛影响力的规约为依据,相较之前两个阶段,在合法性基础上天然地更为坚实。规约序言部分有机融合了普遍管辖原则和补充性原则,使其约束范围大大扩张,产生了常设法院在第三国非自愿的情况下行使管辖权的理论可能性。[57]规约对合法性原则的表述汲取了两大法系的传统表述及纽伦堡原则的多重内容,既要防止国际刑法为政治斗争所用,还要体现司法正义的本质,具有力求全面、多方设防的特征。

规约生效后的判决(不仅是常设法院,也包括特设法庭的判决)对待合法性原则的态度呈现出可喜的演进趋势,多份判决中直言不讳地强调这一原则的重要性。一些判决因法的确定性,要求据以定罪的规则必须明确,否定了对不甚明确的罪名的指控。还有一些判决面对类似的不明确性,虽然在结论上支持了指控方,但推理过程比照第二阶段更为巧妙精密,由造法转化为试图填补规则上的漏洞,并有意规避或降低扩大法律渊源对追责的潜在影响。而令人失望的情况依然存在,对于一些罪名的认定,明显的类推解释仍在沿用。

瓦西列维奇(Prosecutor v. Vasiljevic)案中,前南刑庭在认定“针对生命和人身的暴力”(violence to life and person)时明确提出一项罪名在行为发生时必须已有清楚的界定标准,且该标准必须已公开,能被行为人了解并引以为戒,这是“法无明文规定不为罪”的要求。共同第3条中虽存在针对生命和人身的暴力的禁止性规定,但未达到追究刑事责任要求的明确程度,故不能据此为被告定罪。[58]这将合法性原则上升至前所未有的高度。考迪克和塞克孜(Prosecutor v. Kordic & Cerkez)案中,前南刑庭明确提出“针对平民的不法攻击”(unlawful attack directed against civilians or civilian objects)必须在包含平民人口的死亡、严重身体伤害或其他扩大的损失时,才构成犯罪。第一议定书第51、52条确实规定禁止一切针对平民的不法攻击,无论损害结果是否发生,但这一表述对于追究刑事责任而言不确定性太大,[59]并非构成犯罪的标准。至此,合法性原则在实践中被确立为“禁止”和“犯罪”的分水岭。布拉戈维奇和约齐克(Prosecutor v. Blagojevic & Jokic)案中,前南刑庭将强制平民人口迁移(forcible transfer)解释为危害人类罪兜底条款中的“其他不人道行为”,但同时提出当国际人道法中作为定罪依据的规则不明确时,对犯罪意识(notice)的认定应当格外谨慎。“其他不人道行为”是一项独立罪名,设置这一罪名意在使定罪免受前南刑庭规约字面含义的不适当限制,这与定罪需遵循合法性原则不冲突。[60]与第二阶段的实践相比,这一针对兜底条款的解释和适用在形式上更为谨慎,其背后的价值逻辑仍然是在实质正义和合法性原则之间的权衡。

卡汤加和楚伊(Prosecutor v. Katanga & Chui)案中,常设法院通过对规约第8条中战争罪时间要件的解释顺带重申了平民人口的范围:战争罪中的个人刑事责任起始于针对平民人口攻击发起(launch)的时间,无论这时是否已经发生实质损害结果;当丧失战斗能力的武装人员是攻击的唯一目标时,这一时间标准仍然适用。比如,以军事战略为意图攻击一个效忠敌方的平民人口聚居村庄仍然构成战争罪。[61] 战争罪的起始不要求发生损害结果,效忠敌方的平民聚落可充当战争罪的目标,这符合第一附加议定书第51和第52条。当战争罪的认定在时间要件、较大的人口单位(聚落)要件上有国际人道法依据时,较小的人口单位(平民人口)具体包含哪些人,对追责的影响就微乎其微。玛提克(Prosecutor v. Martic)案中,前南刑庭认为,依据第一附加议定书第50条的字面意思,国际人道法中的平民人口不包括非战斗人员(hors de combat),但不等于这些人不能成为国际刑法中危害人类罪的受害者。且从共同第3条的缔结历史中,法庭也能察觉到该条文希望将这一群体纳入保护范围的意图。[62]如果严格比照国际人道法中的定义,这一解释可能扩大平民人口这一概念的外延。但前南刑庭没有回避该质疑,反而借助《维也纳条约法公约》(“维也纳公约”)的解释规则,直接作出了回应。这两个案件表达了审判机构意识到合法性原则的重要性,同时对妥善权衡这一原则与尊重和保障人权的关系持自信的态度。

然而,明显依赖类推解释的实践在这一阶段仍然存在。哈德吉哈桑诺维克等(Prosecutor v. Hadzihasanovic et al.)案中,前南刑庭将指挥官责任适用于非国际性武装冲突,并认为可预见性的判断标准来自常识(sense generally understood),无须来自某一特定条文。[63]第二议定书未明确非国际性武装冲突中的指挥官责任,但非国际性武装冲突中的暴行(in like manner)同样严重侵犯被害人的权利,所以没有明确的条文并不妨碍定罪。这仍是明显的类推解释,对“法无明文规定不为罪”的原则构成挑战。赛诺维克等(Sainovic et al.)案中,前南刑庭很大程度上依赖道德层面的天生恶性进行定罪。该庭认识到一个行为骇人听闻的特征本身不足以充当定罪的习惯法基础,但它仍然可能朝习惯的方向发展,而且无以复加的恶劣性质可以反驳被告对其行为构成犯罪不知情的说辞。[64]这一“可能朝什么方向发展”的推理直接挑战合法性原则的时间要素根基:要求天然恶的行为不必成为习惯也应被行为人所明知。这无疑是在混淆犯罪的行为要件和主观要件。

整体而言,这一阶段审判机构对合法性原则的把控比照前两个阶段已呈现出更为谨慎的趋向,明目张胆地挑战其中重要元素的情形也大为减少。但对合法性原则的重视更多表现为解释技巧的充分运用,多项审判实践在结论上与过去冠冕堂皇地“弹性”处理并无二致。这一粉饰是否能改变“弹性”处理的本质呢?况且,这一阶段仍然存在明显类推解释的实践,只能说国际刑法的实践发展到这一阶段呈现渐渐收紧的倾向,而不是真正严格地适用合法性原则。

四、“严格”合法性原则的倡导与证成

上述合法性原则 “弹性”处理的实践诠释了国际刑事审判机构在保障被追诉者人权与实现实质正义之间的价值权衡。国际刑法追究刑事责任的对象对国际社会造成了巨大灾难,这一事实极容易激起人们对被害者的深度同情。放松对合法性原则的要求可能有助于个案正义的实现,却会在长远意义上破坏国际刑法的权威,不利于审判的可预见性。打击跨国、有组织犯罪是一个漫长而充满挑战的艰辛过程,只有严格适用合法性原则,才可能促成持久和平、共同安全的世界。

本文倡导“严格”的合法性原则,认为这有利于实现国际刑法惩罚国际犯罪,推进世界和平与安全,也符合我国宪法中尊重和保障人权的要求,更符合我国当下与共建“一带一路”的国家对全球安全的迫切需要。尽管这可能导致怙恶不悛的被追诉者逃脱刑事责任,[65]但迄今为止,其仍是逻辑上最自洽,也最具道德感的处理方法,[66]更符合我国和国际社会的长远利益。

(一)严格合法性原则与实践逐渐收紧的阶段性规律的契合

国际司法机构对合法性原则“弹性”处理的实践发展至第三阶段时,已经向渐渐收紧的趋势发展,这与国际刑法在当下的发展演进有密切的关系。笔者倡导严格适用合法性原则,对当下国际社会的整体安全局势更为适宜。

一些学者试图为实践中大量存在的“弹性”处理正名。鲁本(David Luban)认为执掌国际刑法的新兴审判组织无法与强势的主权国家相提并论,较有弹性的合法性原则更为适应国际刑法的语境。[67]凡塞克(Van Schaack)认为国际刑法的体系脆弱,难以承受严格的合法性原则。[68]帕雷特(Alain Pellet)认为较有弹性的合法性原则更能应对国际犯罪独特的想象力,国际法以条约修正案等方式更新,时间成本比国内法高,司法裁量权的弹性恰好能弥补这一滞后性的局限。这些主张从不同角度论证国际刑法的合法性原则应比国内刑法更有弹性适用的余地,均在用实然层面的理由捍卫应然的立场。让自身脆弱、修法成本过高等理由成为国内法对国际法产生良性影响的阻碍,笔者认为不能被接受。况且,国内法与国际法的交互影响屡见不鲜,国际环境法领域就有良性的最新实践。2021年10月8日,联合国人权理事会通过了第48/13号决议,承认享有清洁、健康和可持续环境的权利是一项具有重要意义的人权。这项决议深受100多个国家国内法与区域性国际条约中健康环境权条款的影响。[69]这项决议经历近半个世纪的努力,各国政府与学界在不同的时间节点为其注入强大动力。由此可见,现实条件的不充分可以在一定阶段中成为放慢步调、分阶段采取措施的理由,但不能为始终推诿阻却、止步不前提供借口。一个部门法在自身不足时,可以放眼全世界的法学界,分区域汲取合适的经验,而非困在舒适圈里墨守成规,成为一潭死水。

伴随国际刑法的发展演进,一些填补禁止与犯罪之间鸿沟的尝试应运而生,但在对合法性原则“弹性”处理的大背景下,这些努力收效甚微。如特设法庭曾试图用国际人权法中成为习惯的规则弥补据以定罪的规则的模糊性缺陷。福伦德加案综合援引国际人道法的禁止性规定和国际人权法中保障人格尊严的原则,以论证强奸在国际法中构成犯罪具备习惯法基础。[70]这一拼接组合的模式存在合理性,内容相近的规则经历漫长的洗礼,在不同的条约中多次出现,能够反映其强大的法律生命力。[71]然而,这一模式虽然补强了规则本身的明确程度,却仍然无法回避合法性原则与尊重和保障人权的紧张关系。

国际人权法保护被害人的人格尊严,也保护被追诉者的权利。在二者发生冲突时何者优先,在国际人权法中也不明确。同时,一项罪刑的核心内容来自多项渊源的交叉引用,这一交叉本身是否有损判决的可预见性?[72]国际刑法最初的发展就是混合型的,但拼接不同的部门法渊源只能作为个案中的权宜之计,不足为长期稳定的审判逻辑。国际刑法的发展囿于其渊源的多样性和复杂性,很难形成长期稳固的实践规律,更难诞生体系化的理论基础。在缺乏足够的法律渊源时,试图弥合不同部门法之间鸿沟的努力无疑是值得肯定的,至少为在个案中权衡多方面因素,尽可能实现公平公正的审判作出了贡献。但这种尝试不能、更不应该正当化国际刑事司法的惰性,不应阻断国际刑法对于理论发展的探索和对于罪刑法定等古老的刑法原则的坚持。在个案中发展出相应的规则后,当且仅当这一规则具有真切的普适性时,才能扩展其适用;这一规则对于后续案件如仅有微量的参考价值,则应被慎重对待,而不能直接被作为后案的依据。

(二)合法性原则与人权价值的对立统一关系

审判机构或类推解释或牵线架桥的“弹性”处理实践,在形式合法性与实质正当性的冲突之间倾向于后者。然而,基于合法性原则与人权价值的对立统一性,形式合法性与实质正义的关系也不是此消彼长的,二者共性与冲突并存。国内法中,一套规则体系的形式合法性是其实质正当性的必要不充分条件,只有保证良法,才能促进善治,国际社会亦是如此。[73]严格适用合法性原则有利于促进国际刑法的良善化,得到主权国家更大程度的尊重和信任。严格适用合法性原则通过对尊重和保障人权理念的彰显,也为我国推进全球安全倡议提供了国际刑法领域的制度保障。

“良法”包含对公权力的必要限制,规范公民行为也规范政府和其他公权力部门的行为,立法权、行政权、司法权均在其列。[74]在去中心化的国际社会,主权国家、各类国际组织、商业实体和个人都应受国际良法的约束,[75]国际良法亦通过规范相应权力的运行来保障国际社会的善治。[76]审判机构作为国际治理主体的组成部分,只有在履行国际司法职能时恪守合法性原则,才能实现真正的国际司法正义和公平决断。前南刑庭规约和卢旺达庭规约第1条均提到审判庭有权管辖严重违反国际人道法的行为。[77]规约序言也说“对整个国际社会关注的最严重犯罪和危害世界和平、安全与福祉的严重罪行不容姑息”。[78]国际刑法的诞生本就是为应对全球范围内具有极大危害性的行为,[79]行使管辖权的门槛更高,审判机构需更加严格地控制其权力的行使,才能保证其合法性。国际刑法的被追诉者多为强势专横的独裁精英。[80]这一独特的政治语境下,严格适用合法性原则能使国际刑法应对以暴制暴的批评时更有抵抗力。[81]

严格适用合法性原则有助于主权国家对国际刑法的认可和支持,进而有助于世界各国对国际社会整体安全的认同。如果一种理念长期强调国际刑法脆弱低效、发展缓慢、能力不足,会难以让国际社会对审判和执行刑罚的公正建立信心;而较为严格的标准反而有助于解决一些问题。[82]反观充当国际刑法早期渊源的国际人道法,其规则的制定者正是目睹了战争残酷和恐怖的主权国家;当时的这些国家即便已经认识到维护武装冲突中的人道主义精神十分重要,也依然难以逾越他们对主权的坚守。在尊重各国主权的前提下,指导主权国家修正和完善国内立法也是前述四个公约条文都包含的一项重要内容,这些规则的执行仍然依赖主权国家的自觉遵守。[83]

国际刑法如能严格适用合法性原则,在推崇人权价值的同时,也更容易说服主权国家在政治意愿上尊重并服从国际刑事审判机构的判决结论。审判机构作出判决的形式合法性是评判其审判质量的重要指标,而审判质量又直接关系到国际刑法的公信力和影响力。[84]如缺乏合法性原则所蕴含的人权保障价值,本就脆弱的国际刑法更会沦为众矢之的。因此,合法性原则与尊重和保障人权的对立统一关系为从逻辑上证成严格适用合法性原则提供了价值根基;而国际社会对于持久和平的需要从实践层面为严格适用合法性原则提供了现实基础。

五、结语

国际刑法没有为审判机构指明在合法性原则问题上必须遵循的标准。过去“弹性”适用原则的审判实践可部分归因于合法性原则与尊重和保障人权的矛盾造成了形式合法性与实质正当性的巨大张力,这导致审判机构无所适从。是弹性宽松还是严格收紧,这既是一个价值判断问题,也是一个重要的实践难题。严格适用合法性原则在国际刑法中具备深厚的基础,亦是国际刑事司法体系的公信力所在。但实质正义同样不容忽视,如怙恶不悛的被追诉者由于合法性原则的门槛过高而逍遥法外,实现国际刑法惩罚国际犯罪的使命也就被束之高阁。

规约对合法性原则的及时校正对国际刑法的发展影响深远。第三阶段的审判实践没有广泛沿用此前的类推解释,很大程度上得益于规约的及时澄清。诚然,规约在促进国际刑法对合法性原则的把控上趋向严格收紧,避免审判受到政治过度影响的同时,也限制了刑事审判机构探索更多的渊源,拓展了国际刑法的可能性。明确合法性原则与尊重和保障人权的对立统一关系,优化合法性原则与保障人权的衔接机制,保持国际法与国内法的良性互动是笔者下一阶段的关注重点。本文对严格适用合法性原则进行探索,以求合理限制国际刑法渊源,不阻却其发展,又避免其肆意扩张,为国际刑法的长期发展求守正,博创新。

【Abstract】Legality is an important human right principle in international criminal law, which requires the action of the judicial bodies to comply with the sources of international criminal law. Protecting the rights of the prosecuted contradicts achieving the justice of the victims, leading the judicial bodies to treat legality flexibly. Since the birth of international criminal law, it experiences from the rules of war, incorporating the rules of international human right law and other sources, towards an independent section of law mainly on the Rome Statute. Different judicial bodies practices in different stages come from implied flexibility gradually towards a stricter manner. The strict legality has a deep root in human right value, and conforms better towards the highest aim of international criminal law. Modern criminal law also requires protecting human rights in litigations, in which context the strict legality conforms to the inter-crossing trend of domestic law and international law. Therefore, it is reasonable to constrict the sources of international criminal law to an acceptable range and take a precaution from its expansion and the threat of that towards human right.

【Keywords】international criminal law; legality; human right; international human right law; international criminal court

[收稿日期]2023-10-21

[基金项目]上海市2023年度“科技创新行动计划”软科学研究项目:“一带一路”倡议下新兴科技产业的跨国补贴法律规制研究(23692115800)。

[作者简介]荆鸣,法学博士,复旦大学一带一路及全球治理研究院助理研究员。

[1] 当然,不可否认的是实践中依然存在诸多问题,但这些问题大多可以归咎于各国国内法的具体规定不够完备或在执法层面存在有法不依等方面。

[2] “硬法”与“软法”的区别,参见Kenneth W. Abbott & Duncan Snidal, “Hard and Soft Law in International Governance,” International Organization Vol.54 (2000), p.421-456.

[3] 目前世界上也已有155个国家在国际协定、本国宪法、立法或政策中承认了各种形式的健康环境权。参见U.N. Human Rights Council,The Human Right to a Clean, Healthy and Sustainable Environment; Res./Adopted by the Human Rights Council on 8 October 2021, U.N. Doc. A/HRC/RES/48/13(Oct.18,2021). 但在全球层面,国际法关对环境人权的法理至今仍处于晦暗不明的阶段。参见Rebecca M. Bratspies, “Reasoning Up Environmental Rights as Customary International Law,” in John H. Knox & Ramin Pejan eds., The Human Right to a Healthy Environment, Cambridge University Press, 2018, p.128.

[4] Robert Cryer et al., An Introduction to International Criminal Law and Procedure, Cambridge University Press, 2010, p.19; Alexander Grabert, Dynamic Interpretation in International Criminal Law: Striking a Balance between Stability and Change, Herbert Utz Verlag, 2014, p.100.

[5] “合法性原则并不阻碍国际刑法的法官们解释和澄清一个具体罪名的要件。”Prosecutor v. Aleksovski, Case No. IT-95-14/1, Appeals Judgment (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia March 24th, 2000), p. 173. 这里的“解释和澄清”在斯加巴斯(Wiiliam A. Schabas)看来和创造新罪名已经毫无差别,参见 Wiiliam A. Schabas, “The UN International Criminal Tribunals: The Former Yugoslavia, Rwanda and Sierra Leone,” Livepool Law Review Vol.29 (2008), p.345.

[6] 《全球安全倡议概念文件》,载新华网2023年2月21日,http://www.news.cn/2023-02/21/c_1129382628.htm。

[7] 参见[德]马克斯·韦伯:《韦伯作品集:法律社会学》,康乐译,广西师范大学出版社2005年版,第19页;约有120个国家的国内刑法对合法性原则都是严格把握尺度的。

[8] 参见[德]尤尔根·哈贝马斯:《合法化危机》,刘北成、曹卫东译,上海人民出版社2019年版,第109页.

[9] 约有120个国家的国内刑法对合法性原则都是严格把握尺度的, M. Cherif Bassiouni, International Criminal Law, Martinus Nijhoff Publishers, 2008, p.98.

[10] Antonio Cassese & Paola Gaeta, International Criminal Law, Oxford University Press, 2013, p.22.

[11] Machteld Boot, Genocide, Crimes against Humanity, War Crimes: Nullum Crimen Sine Lege and the Subject Matter Jurisdiction of the International Criminal Court, Intersentia Antwerpwn, 2002, p.11.

[12] M. Cherif Bassiouni, International Criminal Law, Martinus Nijhoff Publishers, 2008, p.89.

[13] Kenneth Gallant, The Principle of Legality in International and Comparative Criminal Law, Cambridge University Press, 2009, p.352-354.

[14] Claus Kreb, Nulla Poena Nullum Crimen Sine Lege, The Max Plenck Encyclopedia of Public International Law 3.22 (2010), p.156.

[15] Kevin Heller & Markus Dubber eds., The Handbook of Comparative Criminal Law, Stanford Press, 2010, p.45.

[16] Aaron X. Fellmeth & Maurice Horwitz, Guide to Latin in International Law, Oxford University Press, 2009, p.13.

[17] M. Cherif Bassiouni, International Criminal Law, Martinus Nijhoff Publishers, 2008, p.73.

[18] Michael Faure et al. “The Regulators Dilemma: Caught between the Need for Flexibility and the Demands of Foreseeability, Reassessing the Lex Certa Principle,” Albany Law Journal of Science & Technology Vol.24 (2014), p.283-298.

[19] Iryna Marchuk, The Fundamental Concept of Crime in International Criminal Law: A Comparative Analysis, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2014.

[20] War Crimes Justice Project, Manual on International Criminal Defence: ADC-ICTY Developed Practices (2011).

[21] 该原则源于中世纪的英国法,是为了减少死刑的滥用而采取的一种调和性解释方法,在哈利文(Gabriel Hallevy)看来体现了这一原则的保护性功能。Gabriel Hallevy, Liability for Crimes Involving Artificial Intelligence Systems, Springer International Publishing, 2015, p.145.

[22] 在我国体现为刑事诉讼法中的疑罪从无原则,是刑事司法过程中保护无辜、保障人权的机制。

[23] Leena Grover, Interpreting Crimes in the Rome Statute of the International Criminal Court, Cambridge University Press, 2014, p.104.

[24] Theodor Meron, War Crimes Law Comes of Age, Oxford University Press, 1998, p. 244.

[25] Theodor Meron, War Crimes Law Comes of Age, Oxford University Press, 1998, p. 244.

[26] UDHR, article 11(2).

[27] ICCPR, article 15, ECHR, article 7, ACHR, article 9, ACHPR, article 7(2).

[28] ICCPR, article 4(1), article 4(2); ECHR article 15(1); ACHR, article 27(1).

[29] 参见盛红生:《论国际人权法对国际刑法的影响》,载《法律科学(西北政法大学学报)》2012年第1期,第44-53页.

[30] Kenneth Gallant, The Principle of Legality in International and Comparative Criminal Law, Cambridge University Press, 2009, p.352-354.

[31] 合法性原则还衍生出“存疑时有利于被告”的原则,并以成文法的形式固定了下来。详细论述参见朱丹:《“存疑时有利于被告原则”在国际刑法中的适用及其反思》,载《中外法学》2021年第6期,第1661页。

[32] 参见高铭暄、王秀梅:《国际刑法渊源合法性论要》,载《吉林大学社会科学学报》2002年第5期,第67-73页。

[33] 奥滕西亚·古铁雷斯·波斯:《国际人道法和国际刑事法庭的关系》,李强译,载《国际人道法文选》2006年,第1-26页.

[34] 1919年《凡尔赛和约》的第8部分(第231—247条)规定,德国负有赔偿协约国所受损害的义务,赔偿数额由赔偿委员会决定。

[35] Wiiliam A. Schabas, “War Crimes in International Law,” American Journal of International Law Vol.91(1997), p.570.

[36] 朱文奇:《国际刑事法院和国际刑法的发展》,载《政治与法律》2003年第1期,第148-149页.

[37] Antonio Cassese & Paola Gaeta, International Criminal Law, Oxford University Press, 2013, p.24-26.

[38] Hans Kelsen, “Will the Judgment in the Nuremberg Trial Constitute a Precedent in International Law?” International Law Quarterly Vol.1(1947), p. 153.

[39] 《国际军事法庭判决书》第446页, the Judgment of International Military Tribunal (Nuremberg), Oct. 1, 1946[EB/OL], https://www.legal-tools.org/doc/45f18e/,2023年3月13日最后访问。

[40] Robert H. Jackson, The Nuremberg Case (1947), p.8.

[41] Elizabeth S. Kopelman, “Ideology and International Law: The Dissent of the Indian Justice at the Tokyo War Crimes Trial,” New York University Journal of International Law & Politics Vol.23 (1991), p. 373.

[42] 《远东国际军事法庭判决书》第59-62页,the Judgment of International Military Tribunal for the Far East, Nov. 1, 1948, https://www.legal-tools.org/doc/8bef6f/pdf/,2023年3月9日最后访问。

[43] 例如苏日战争中的诺门罕事件,详见宫继辉:《鲜为人知的诺门罕战役》,载人民政协网2014年9月18日,https://www.rmzxb.com.cn/c/2014-09-18/380515.shtml。

[44] U.N. Secretary General, Rep.of the Secretary General pursuant to Paragraph 2 of Security Council Resolution 808, U.N. Doc. S/25704, (May 3, 1993), para. 29, 34.

[45] Prosecutor v. Furundzija, Case No. IT-95-17/1 (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia Dec. 10th, 1998) para. 182, 183.

[46] Prosecutor v. Kunarac, Case No. ICTR-96-23-A, Judgment (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, June 12, 2002), para. 127-130.

[47] Prosecutor v. Tadic, Case No. IT-94-1-A, Judgment (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia July 15, 1999), at 82, para. 190, 191.

[48] Prosecutor v. Tadic, Case No. IT-94-1-A, Judgment (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia July 15, 1999).

[49] Prosecutor v. Delalic, Case No. IT-96-21-A, Judgement, 312 (Intl Crim. Trib. for the Former Yugoslavia, Feb. 20, 2001), para. 226.

[50] Prosecutor v. Kupreskic et al., Case No. IT-95-16, Trial Judgment (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia Jan. 14, 2000), para. 563.

[51] Prosecutor v. Kupreskic et al., Case No. IT-95-16, Trial Judgment (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia Jan. 14, 2000), para. 564.

[52] Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, Case No. ICTR-96-4-T, Judgment (International Criminal Tribunal for Rwanda, Sept. 2, 1998), para 728, 730. 此处背景要件是否是灭绝种族罪的一个独立要件存在争议。详见杨柳:《论灭绝种族罪的背景要件》,载《北大国际法与比较法评论》2012年第12期,第87-109页.

[53] Prosecutor v. Kupreskic et al., Case No. IT-95-16, Trial Judgment (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia Jan. 14, 2000) , para. 582.

[54] Prosecutor v. Rutaganda, Case No. ICTR-96-3-T, Judgment (International Criminal Tribunal for Rwanda Dec. 6, 1999), para. 72; Prosecutor v. Musema, Case No. ICTR-96-13-T,Judgment (International Criminal Tribunal for Rwanda Jan. 27, 2000), para. 207.

[55] Musema Judgment, supra note, para. 266.

[56] 参见张旭主编:《国际刑法——现状与展望》,清华大学出版社2005年版,第76页.

[57] 参见朱海波:《〈国际刑事法院罗马规约〉:制定、批准与未来》,载《山东警察学院学报》2013年第6期,第51-56页.

[58] Prosecutor v. Vasiljevic, Case No. IT-98-32-T, Trial Judgment, (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia Nov. 29, 2002), para. 193-204.

[59] Prosecutor v. Kordic & Cerkez, Case No. IT-94-14/2, Trial Judgment (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia Dec. 17, 2004), para. 55-57.

[60] Prosecutor v. Blagojevic & Jokic, Case No. IT-02-60, Trial Judgment (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia Jan 17, 2005), para. 624-625.

[61] Prosecutor v. Katanga & Chui, Case No. ICC-01/04-01/07, Decision on the Confirmation of Charges (International Criminal Court Sept. 30, 2008), para. 270-275.

[62] Prosecutor v. Martic, Case No. IT-95-11, Appeals Judgment, (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia Oct. 8, 2008), para. 300, 302, 306.

[63] Prosecutor v. Hadzihasanovic et al., Case No. IT-01-47, Decision on Interlocutory Appeal Challenging Jurisdiction in Relation to Command Responsibility (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia July 16, 2003), para. 29-34.

[64] Prosecutor v. Sanovic et al., Case No. IT-05-87, Decision on Dragoljub Ojdanics Motion Challenging Jurisdiction: Joint Criminal Enterprise, (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia March 22, 2006), para. 42.

[65] Van Schaack, “Crimen Sine Lege: Judicial Lawmaking at the Intersection of Law and Morals,” Georgetown Law Journal Vol.97(2007), p.137.

[66] Amy Nivette, “Legitimacy and Crime: Theorizing the Role of the State in Cross-national Criminology Theory,” Theoretical Criminology Vol.18 (2014), p.93-111.

[67] Amy Nivette, “Legitimacy and Crime: Theorizing the Role of the State in Cross-national Criminology Theory,” Theoretical Criminology Vol.18 (2014), p.93-111.

[68] Van Schaack, “Crimen Sine Lege: Judicial Lawmaking at the Intersection of Law and Morals,” Georgetown Law Journal Vol.97(2007), p.137.

[69] 经过调研,特别报告员博伊德于统计出超过80%的联合国会员国已经在本国法上承认了健康环境权,并且已有124个国家加入了《非洲人权和民族权宪章》《奥胡斯公约》《圣·萨尔瓦多议定书》和《阿拉伯人权宪章》等明确纳入健康环境权的具有法律拘束力的国际条约。建议联合国通过一项承认健康环境权的决议。David R. Boyd, Right to a Healthy Environment: Good Practices: Rep. of the Special Rapporteur on the Issue of Human Rights Obligations Relating to the Enjoyment of a Safe, Clean, Healthy and Sustainable Environment, U.N. Doc. A/HRC/43/53 (Dec. 30, 2019).

[70] Prosecutor v. Furundzija, Case No. IT-95-17/1 (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia Dec. 10th, 1998) para. 182, 183.

[71] M. Cherif Bassiouni, International Criminal Law, Martinus Nijhoff Publishers, 2008, p.95.

[72] M. Cherif Bassiouni, International Criminal Law, Martinus Nijhoff Publishers, 2008, p.95.

[73] M. Cherif Bassiouni, International Criminal Law, Martinus Nijhoff Publishers, 2008, p.98.

[74] Jerome Hall, General Principles of Criminal Law, Indianapolis: Bobbs-Merrill Company, 1947, p.168.

[75] James Crawford, Brownlies Principles of Public International Law, Oxford University Press, 2012, p.175-177.

[76] Oscar Schachter, International Law in Theory and Practice: general course in public international law, Buffalo, William S. Hein & Co., 2011, p.19.

[77] ICTY Statute, article 1; ICTR Statute, article 1.

[78] 见《罗马规约》序言。

[79] Margaret M. de Guzman, “How Serious are International Crimes? The Gravity Problem in International Criminal Law,” Columbia Journal of Transnational Law Vol.51(2012), p.36-40.

[80] M. Cherif Bassiouni, Crimes against humanity: historical evolution and contemporary application, Cambridge University Press, 2011, p.111.

[81] Martti Koskenniemi, From Apology to Utopia: The Structure of International Legal Argument, Cambridge University Press, 2009, p.65.

[82] Jessica Lynn Corsi, “An Argument for Strict Legality in International Criminal Law,” Georgetown Journal of International Law Vol.49(2018), p.1328-1372.

[83] Convention No. 1 for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, (Aug. 12, 1949), 6 UST 3114, 75 UNTS 31, art. 49; Convention No. 2 for the Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea, (Aug. 12, 1949), 6 UST 3217, 75 UNTS 85, art 50; Convention No. 3 Relative to the Treatment of Prisoners of War, (Aug. 12, 1949), 6 UST 3316, 75 UNTS 13, article 129; Convention No. 4 Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War art. 148, Aug. 12, 1949, 6 UST 3516, 75 UNTS 287, art. 146.

[84] David Luban, Fairness to Rightness: Jurisdiction, Legality and the Legitimacy of International Criminal Law (7 Jan. 2008), at 19 [EB/OL], http://scholarship.law.georgetwon.edu/fwps_papers/67, 2023年3月9日最后访问。