痴翁傅申

2024-06-06宋春丹

宋春丹

傅申,2010年拍摄。图/ 《傅申书画鉴定与艺术史十二讲》

“中国书画海外鉴定乃傅申先生一人可数。”

这是著名书画鉴定家徐邦达对傅申的评价。傅申曾在中国台北故宫博物院工作,后在美国耶鲁大学教美术史四年,出任过美国国立佛利尔美术馆中国艺术部主任。

20世纪80年代,谢稚柳、启功、徐邦达、刘九庵、杨仁恺、傅熹年、谢辰生组成了中国古代书画巡回鉴定组。“国宝七鉴”相继谢世后,傅申是少有的在中国书法、绘画史以及书画鉴定领域兼有造诣的权威人物。

2024年4月16日,傅申在杭州富阳辞世,享年88岁。有人说,他走后,中国书画鉴定的一个时代也随之结束了。

“出道即巅峰”

回顾自己的职业道路,傅申自认际遇不错,贵人良多,“从来没有找过工作,都是工作找我”。

在台湾师范大学艺术系求学期间,傅申师从黄君璧、溥心畬、傅狷夫学画,随书法家王壮为学习书法与篆刻。他在系里举办的国画展和篆刻展中得到了两项一等奖,书法展得了二等奖(据说是不愿让他独中三元),有“三冠王”之称。

1965年,他从台湾私立中国文化学院艺术研究所毕业,经叶公超等人推荐,与青年书画家江兆申一道进入台北故宫博物院书画处,主要负责书画展览工作。

做这项工作的第一步是要熟悉藏品。每天上午,工友“老牛”总是从库房里推来一大车书画。他们将这些书画张挂在办公室墙上,或者在大桌上铺开,拿着放大镜近距离仔细观赏,连看三年。前辈学者庄严和李霖灿也常到他们办公室来聊天,他们就趁机请益,或者一同品画。

台北故宫博物院藏品上万件,傅申看了三年还没看完。他回忆,那是他一生最快乐满足的时期。他如鱼得水,像一块干海绵一样拼命吸收。

很快,又一个贵人出现了。普林斯顿大学东亚艺术史教授方闻到台北故宫博物院来研究倪瓒的画,很赏识傅申,邀请他赴美留学。1968年,傅申获洛克菲勒奖学金,赴美国普林斯顿大学艺术与考古系就读,师从方闻。

美术史论家薛永年曾论述,20世纪60年代中至70年代末,美国的中国美术史研究呈现出十分繁盛的态势。起因是,60年代初台北故宫博物院一百多件精品赴美展出。不久,在福特基金会赞助下,一批美国学者专程去台北故宫对6000余张藏画进行了拍摄。公众和藏家对中国书画的兴趣骤增。

那一时期,美国的中国美术史学者开始形成两个学派。东部学派以方闻为首,包括他培养出的一批来自美国、欧洲与中国台湾的学生,形成了一支颇有规模的队伍;西部学派以加州大学伯克利分校艺术史教授高居翰为代表,虽然追随者当时不是很多,但本人著述丰富,颇具影响。

方闻一派所用的研究方法是形式结构分析法。在傅申看来,美国确实有它的一套美术史方法,但方闻这套方法用来分析元朝以后的作品就不灵了,因为风格分析是讲空间、距离,元朝以后不注重這些。这种方法可以帮助建立一个分析框架,但细节还是要从书画本身入手。

普林斯顿有一批中国书画,是收藏家塞克勒在方闻指导下收购并寄存在普林斯顿艺术博物馆的,共41件作品,出自24家。方闻要傅申给这批书画编一个展览图录。傅申对每一幅作品都进行了仔细研究,鉴定真伪,对无款画重新定名。由于里面有石涛的“双胞胎”作品,他对这两幅画的真假做了全面的比较研究。他当时的妻子,也是方闻弟子的王妙莲也参与了研究,并将书稿译成英文。

傅申写了一个综论,作为图录序言。他提出,明清中国书画家大半居于长江下游与富春江、新安江之间的一个区域,从扬州、镇江到湖州、杭州,从南京到大海,这个区域形似一只眼睛,太湖则是其瞳孔。他认为,这是中国画的“eye area”,也是其灵魂地区。这是傅申原创的概念,他自己颇为得意,也常为后人所引用。

1973年,这本名为《书画鉴定:纽约和普林斯顿塞克勒所藏中国画研究》的图录出版,在当时来看又大又厚,像一本电话号码。这是傅申“出道即巅峰”的成名作,其问世在学界引起震动,方闻评价:“他们结合了中西学界对这个课题最好的研究方法,一起出版了这本巨著。”耶鲁大学艺术史教授班宗华说:“这是一部里程碑式的著作,且永远都是。”

正是由于这本书,当班宗华1975 年离开耶鲁大学美术史研究所、转到普林斯顿大学任教时,就推荐了傅申接替自己。

当时傅申并不知道内情,只是接到演讲邀请,题目是黄庭坚书法。那是他第一次在美国演讲,那时他的英语不好,但因讲的是极为熟悉的题材,所以毫不胆怯地讲完了。当天学校即决定聘请他担任教席,时间为三年。

1977年,傅申策划了名为“笔有千秋业”的中国书法展,这是到那时为止美国最重要的中国书法大展。其间还举办了首届国际中国书法史研讨会。

为了这次展览,傅申等人考察了美国公私收藏。展品包括王羲之《行穰帖》,黄庭坚《廉颇蔺相如传》 《张大同》卷,米芾《吴江舟中诗》卷,赵孟頫《妙严寺记》,以及明代三大家、清代八大山人、石涛等名家作品,美国收藏可谓精锐尽出。图录出版后,中国和日本学者都惊讶于美国的中国书法收藏质量如此之高。

这一年,应中国文物局邀请,美国科学院中国古画访问团访华,成员有方闻、高居翰等十人,傅申也在其中。台北故宫博物院方面劝傅申不要去,但他坚持前往。

这是傅申第一次回祖国大陆。他们考察了北京、天津、辽宁、上海、杭州和苏州的库藏精品,得以领略了很多真迹,还被允许摄制幻灯片。

此行傅申结识了徐邦达、谢稚柳、刘九庵、傅熹年等同行。他回忆,那时大陆还没有改革开放,人们还不敢与海外来的人放开交流,只有徐邦达比较开放,敢于直言。

1979年,傅申接受了华盛顿国立佛利尔美术馆的聘任,担任该馆中国书画部主任。这是美国最大的东方艺术馆。

1985年,中国古代书画鉴定小组到美国各大博物馆看中国书画藏品。傅申带他们观看了佛利尔美术馆库房里所有的好作品,“看到饱为止,看到撑了还在看”。

看完,傅申请他们到自己家中喝酒。谢稚柳海量,徐邦达不胜酒力,喝到后来两个人靠在一起笑得很开心。后来,徐谢这对好友产生分歧,但谢稚柳去世后,徐邦达又觉得很寂寞。

“模糊地带”

启功说,古书画鉴定是“模糊地带”,那么久远的事情,没有人看过他们作画,很难断定。对此,傅申心有戚戚焉。

傅申曾参与数次论战,留下了很多经典案例。让他一战成名的,是《富春山居图》真伪问题。

台北故宫博物院藏有两卷《富春山居图》,一卷“子明卷”,一卷“无用师卷”。乾隆皇帝认为“子明卷”是真迹,对之爱不释手,题跋满篇。而后世学者大多公认,被乾隆放过的“无用师卷”才是真迹。

1974年8月,香港中文大学客座教授、新儒家学派代表人物徐复观在香港《明报月刊》发表文章《中国画史上最大的疑案——黄大痴两山水长卷的真伪问题》,为乾隆翻案,认为“子明卷”是真迹、“无用师卷”是后人临摹伪造的。

一石激起千层浪,多位学者发表文章参与辩论。前期香港中文大学教授饶宗颐是与徐复观论战的主角,后期主角变成了傅申。

1975年3月,傅申在《明报月刊》发表《两卷〈富春山居图〉的真伪——徐复观教授“大疑案”一文的商榷》。

徐复观质疑称,不但时下的鉴赏家,就是清初的书画名家也大多没有机会“目验”过此两卷富春图,更别说将之摆在一起做比较研究,大多出于耳闻。这恰好撞在了傅申的枪口上。傅申说,他在台北故宫博物院四年,有幸欣赏过这两卷画多次,也曾并排研究过。

徐复观认为“子明卷”为真的一个理由是,“子明卷”的纸色较“无用师卷”旧。对此傅申说,表面看“子明卷”纸色的确较为陈暗,但有经验的鉴家不难看出,那是做旧的。台北故宫博物院中有不少明清人做的假宋元作品,纸质都陈旧而破碎。而真正年代久远的那些真迹都被保护得很周全,纸质反而有一种静穆的感觉。

傅申认为,从书法来看,“子明卷”上的题识整体给人的印象是恶劣粗俗,而“无用师卷”沉着从容,一派大家风范,其笔法结构中自有一种元人的气息。从画作来看,“无用师卷”用笔圆转活动,拿树来说,不仅画出了其形,而且每根线条都带着生命力;而“子明卷”相去甚远,只剩下一丛树的形体。

在傅申看来,两画间最重要的区别还在于时代风格。“无用师卷”的笔墨气息是与王蒙、倪瓒等元末画家相通的,而“子明卷”显然受了董其昌一派影响,在风格上与王时敏、王翚近似,却又到不了他们的程度。

傅申说,自己初学画时也觉得“子明卷”工整细密,“无用师卷”盛名之下不过如此,几年之后渐渐了解,“子明卷”的用笔只得了一个皮相的流利,而笔墨单薄;“无用师卷”那种笔墨的境界外表平淡,实则精深。明清画家中还没有谁的笔墨有如此境界,即使黄公望自己的一生中,也没有几幅能达到这一水准。

双方你来我往,发表了多篇文章。傅申认为徐复观擅考据,但不懂书画,徐复观也始终不改观点。不过,傅申与徐复观倒是“不打不相识”,后来徐复观在香港宴请了傅申,还赠古墨一块。

30多年后傅申回顾这场论战时说,这是继60年代王羲之《兰亭序》真假论辩之后最重要的一场学术辩论。他经常告诉学生,要仔细阅读这两场辩论的每篇文章。他认为,美术史研究还是要回到作品本身,考据仅是一项辅助,不能成为主要依据。

傅申还曾“血战”张大千。

张大千被称为“当代石涛”,记忆力和模仿力超强,擅举一反三,傅申评价他是画家中的画家。但傅申认为,很多大美术馆所收藏的所谓石涛、八大山人、宋徽宗、唐伯虎等名家作品都是张大千的仿品。

从1987年起,傅申开始全面系统地研究张大千。他说,张大千一生的作品几乎就是半部中国绘画史,同时他也是“伪作史上第一高手”。

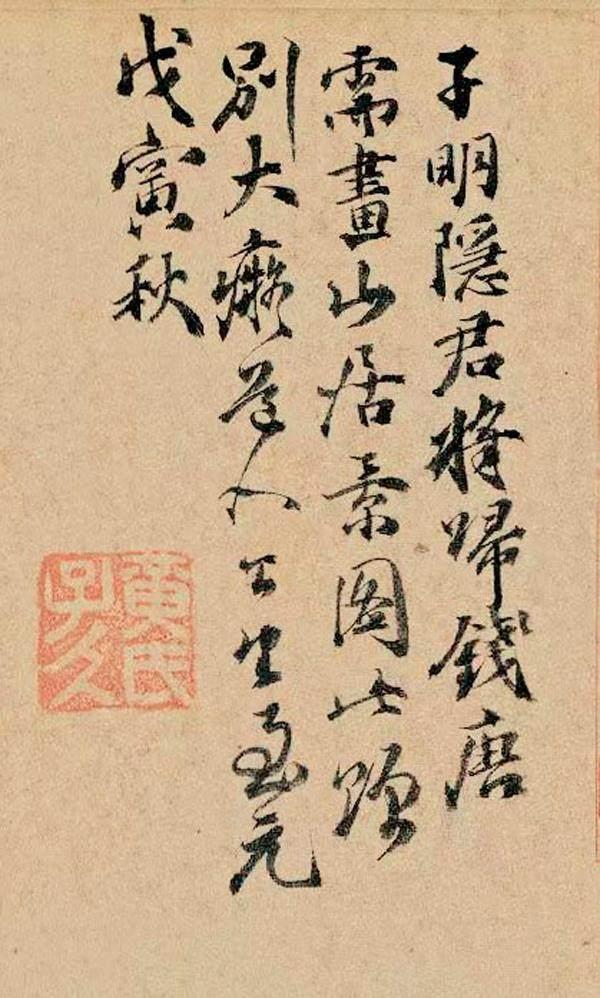

《富春山居图》“无用师卷”黄公望自跋。

《富春山居图》“子明卷”黄公望跋。

《富春山居图》“无用师卷”

《富春山居图》“子明卷”细节对比。本版图/台北故宮博物院藏

在傅申看来,张大千跟传统的伪作者不一样,这其实是他研究、模仿古人的副产品。他说,张大千是一关一关打过去的,从清代的石涛、八大山人一直到“北宋三大家”的董源,过关斩将,这是在跟古人竞争,要胜过古人,胜过当时的权威鉴赏家,胜过博物馆里面的专家,最后张大千都是公开地讲“这是我作的,那是我作的”,他是在血战古人。

张大千有一方印章叫“大千毫发”,寓意为拔一根毫毛可以变出各种东西,傅申则说,张大千是孙悟空,他就是如来佛;张大千血战古人,他血战张大千。

1991年,傅申在华盛顿塞克勒美术馆举办了“血战古人——张大千回顾展”。张大千研究在美国学界日益受到重视,一定程度上正是受到傅申影响。

傅申古书画鉴定的代表作,或许首推《砥柱铭》。

《砥柱铭》被认为是黄庭坚的一件书法作品。这是唐朝魏徵的文章,黄庭坚经常为朋友书写,因“世道极颓,我心如砥柱”而深切共鸣。但流传下来的墨迹卷《砥柱铭》没有落款,风格也与黄庭坚的其他作品有差异,所以长期以来被质疑是赝品。

傅申当年的博士论文就是《黄庭坚的书法及其贬谪时期的杰作〈张大同卷〉》,他为此专程赴日本观看过藤井有邻馆藏《砥柱铭》,当时无法断定真假,就在博士论文中将《砥柱铭》定位为疑而不能下定语的“问题作品”。

30年以后,这件《砥柱铭》被台湾收藏家所收购,傅申受收藏家邀请又去看了一次,还是无法确定真伪。藏家将这件作品用现代科技手段从头到尾复制了一卷送给他,他摆在家里天天看,看了三个月,仔细研究题跋和收藏印等,最后认定是真迹。2010年初,他发表了论文《从存疑到肯定——黄庭坚书〈砥柱铭〉研究》。

当年6月,在北京保利春季拍卖会上,《砥柱铭》以4.368亿元的总成交价刷新了中国艺术品成交世界纪录。

有人质疑傅申的鉴定文章是为拍卖而写的,他坦然回应,说自己是为了解决心中疑问,假如认定是假的,也同样会写出来。

或许由于这些质疑,傅申多次感慨,证伪易,证真难。他说,鉴定就像考古和医学诊断,必然会随着新证据的出现和科技的发展而进步,前人都是后人的垫脚石。

“大痴”与“糊涂”

1994年,傅申应邀返回台湾,在台湾大学美术史研究所任教。他的众多门生后来多成为艺术史研究的中坚力量。

他反复告诉学生,要多看原作。他解释,印刷品有平均化趋势,不但尺寸平均,品质也平均了。所有作品只要经彩色印刷,多烂的烂画看起来都不错,多好的好画也看不出怎么好法。书本上的图片就像婚纱照,没有丑的新娘。

他说,鉴赏力是需要时间和学养的。公认天下第一行书是王羲之的《兰亭序》,第二行书是颜真卿的《祭侄稿》,但他年轻时看不出好,后来却越看越好。他年轻时喜欢郑板桥的字,觉得很有个性,后来觉得那只是二三流的。

傅申的书法创作一直没有中断,行、楷、草、篆、隶均挥洒自如。书画鉴评家薛永年称其行楷书法“小字精雅遒美,大字端严流畅,笔势遒劲而畅达,点画恣肆而严谨”。

他成了台湾艺术界一张重量级名片。1998年12月,他和第二任夫人陆蓉之的婚礼上,刚当选台北市长的马英九不请自来。在马英九的办公室里,挂着傅申的三幅作品,分别是“养浩然之气”“众志成城”和马英九家训“黄金非宝书为宝,万事皆空善不空”。

傅申承认,书法家因为求字的人太多无法应付,免不了偶有找人代笔之事,他自己亦不能免俗。被问及多年后是否想区分这些代笔作品,他笑说:“假亦真时真亦假,真亦假时假亦真。”

他越来越频繁地往来于海峡两岸。2013年,国家博物馆邀请他举办个展,这是他的首个个展,他称其为“傅申学艺展”。

2015年春天,他受聘担任浙江大学客座教授,开启了为期45天的“中国书画鉴定与艺术史”系列讲座。

“抱歉了,傅申先生有事不能来,我是傅申先生的哥哥傅由。”他常以这句戏语作为开场白。他试图以自己不同时期的不同照片为例,告诉大家鉴定书画如同辨人之相貌,同一个人在不同时期、不同状态下的相貌是很不一致的。要研究一个书画家,也要尽量收集他各个时期的作品,从中找出共性,也就是他的DNA。书画鉴定就像瞎子摸象,可能只摸到一部分,但摸得越多,结论就越准确。

此后,他受邀在中国美术学院、南京艺术学院、天津美术学院、中央美术学院、清华大学、故宫博物院、鲁迅美术学院、吉林大学等院校巡回演讲。一年中,他在海内外巡回演讲达30次,反响很大。

2017年12月10日,他在美国旧金山亚洲艺术博物馆举办了《溯古开今——傅申书画研究展》,回到了他海外学术生涯的原点。

傅申的关门弟子赵硕回忆,傅申有一次在巴厘岛参加国际电影节,看到当地所产巨型相思木画案足有三四米长、数千公斤重,价格不菲,遂毫不迟疑购入两张巨型画案,千辛万苦运回台湾桃园的工作室,借助吊车搬入了屋内。

傅申工作室名为“葫庐”。葫庐谐音葫芦,即“糊涂”。傅申钟爱葫芦,收藏了很多,寓意为难得糊涂。

黄公望晚年隐居富阳庙山坞。清朝光绪《富阳县志》记载,他“终老富阳,年八十六”。2015年,傅申到庙山坞拜谒黄公望墓地,下山时大喊道:“以后我来陪你好不好?”

2021年12月,浙江杭州富陽区“公望两岸圆缘园”启动建设,傅申与陆蓉之正式决定定居富阳。

傅申的关门弟子赵硕说,黄公望号“大痴”,自诩“松雪斋中小学生”,如今傅老爷子也成为“富春江畔小学生”了,这正是他心之所向往的。

2024年4月30日清晨,沿着当年傅申拜谒黄公望墓地的路线,夫人陆蓉之携义子义女、学生一行送他归葬富春山林。

他从此永远与黄公望相伴为邻了。

(本文参考了《傅申书画鉴定与艺术史十二讲》《黄公望研究》)