博物馆是如何传播文化的?

2024-06-03王夏歌

[摘 要] 在外部环境和内部结构的变革性推动下,博物馆的角色已从保存文物转向传播文化,从陈列物品的场所转向文化沟通与交流的场域。文章将博物馆置于传播与媒介的视阈下,通过梳理博物馆文化传播模型的演进并展开实证分析,构建博物馆文化传播概念模型。研究发现,博物馆是勾连受众的文化传播媒介,并通过内容生产、技术应用和制度安排三条路径组成的结构系统来发挥媒介作用。在文化强国背景下,应重视博物馆结构化系统的媒介特征,通过媒介创新和技术变革全面提高其文化传播力,从而实现博物馆文化传播媒介效果的最大化。

[关键词] 博物馆 媒介 文化传播 傳播

[基金项目] 国家社科基金青年项目“数智时代博物馆知识生产与文化传播研究”(23CH202)阶段性成果。

[作者简介] 王夏歌(1990—),山西河津人,博士,中国传媒大学文化产业管理学院讲师,研究方向:博物馆文化传播、博物馆数智化、媒介管理。

① 国际博物馆协会(International Council of Museum):《博物馆定义(Museum Definition)》[2023-01-26],https://icom.museum/en/resources/standards-guidelines/museum-definition/。

② 安来顺:《变革环境下博物馆关键性认知的最大公约数——ICOM 2019年京都大会以来博物馆定义修订的回溯》,《东南文化》2022年第4期。

③ Parry R.,Recoding the museum: Digital heritage and the technologies of change ,London: Routledge,2007,pp.166.

④ 陈霖:《城市认同叙事的展演空间——以苏州博物馆新馆为例》,《新闻与传播研究》2016年第8期。

⑤ Porter G.,Putting your house in order: representations of women and domestic life, Robert Lumley,The Museum time machine,London:Routledge,1988,pp.102-127.

⑥ 包东波:《大众传播视角下的博物馆功能初探》,《中国博物馆》2012年第1期。

⑦ 王夏歌、林迅:《物质、形式、制度:博物馆媒介身份的确认》,《福建论坛(人文社会科学版)》2020年第12期。

2022年,国际博物馆协会将博物馆重新定义成为社会服务的非营利性常设机构,指出它研究、收藏、保护、阐释和展示物质与非物质遗产,并向公众开放,具有可及性和包容性,促进多样性和可持续性,在社区的参与下以专业、道德的方式进行运营和交流,为教育、欣赏、反思和知识共享提供多种体验①

。新定义充分考量博物馆实践活动、社会环境变化及博物馆学关切议题,以回应时代变革的需求,是对博物馆使命、功能及功能实现方式认知的更新②。尤其是新定义在强调博物馆五项传统功能的同时,指出其面向“公众开放”的“可及性”和“包容性”以及希望达成的“多样性”“可持续性”,并加入“参与”“共享”“体验”等术语,体现出博物馆对参观者、社区、社会和强化文化信息可供性的强烈关注。

实际上,博物馆是一种独一无二的、三维的、多感知的社会媒介③,也是一种城市传播的媒介④

,还可以被看作为一种传播特定历史品牌的媒介⑤

。除了拥有各式珍贵馆藏外,博物馆建筑本身和博物馆工作人员也被看作是博物馆自身价值的体现,信息传播贯穿于价值向功能转换的过程中⑥

。可见,文化传播是博物馆的核心任务,博物馆是文化传播的媒介⑦

。那么,博物馆文化传播过程的内在机理是怎样的?博物馆文化传播路径是什么?这是本文的出发点和落脚点,通过对博物馆文化传播路径的研究,试图为当代博物馆高质量发展、中华优秀传统文化创造性转化与创新性发展提供借鉴,进而助力文化强国战略实施。

一、确立媒介功能:博物馆传播模型演进

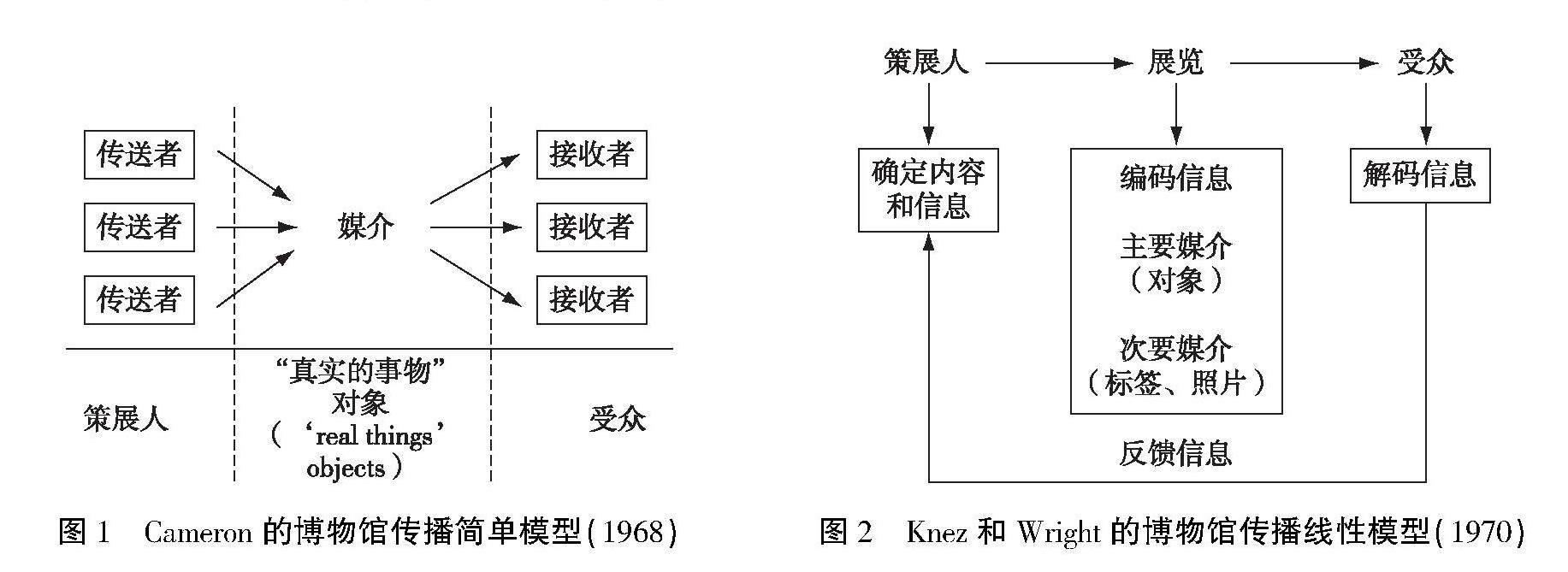

博物馆的文化传播实践最早可以追溯到博物馆的起源期,但从理论层面认识并探索博物馆传播路径直到20世纪才开始。英国文化研究学者雷蒙德·威廉斯很早意识到博物馆所进行的是一项传播业务,他将这项业务理解为“信念、信息与看法”的“发送与接收”Silverstone R.,“Museums and the media: A theoretical and methodological exploration”,International Journal of Museum Management and Curatorship,1988,7(3),p.231.。1968年,加拿大学者Cameron将博物馆置于传播与媒介视域下,认为博物馆是一个依赖非语言对象和视觉化现象的传播系统,并描述出该系统的运作机制(见图1)。

Cameron借鉴传播学线性模型提出博物馆传播简单模型Cameron D F.,“A Viewpoint: The Museum as a Communications System and Implications for Museum Education”, Curator: The Museum Journal, 1968,11(1),p.33-40.。在该模型中存在多个传送者、多个媒介、多个接收者,基础的媒介是“真实的事物”对象(“real things”objects)。传送者包括文化资源、策展人、展览设计师等,接收者为博物馆观众。策展人可以确定要传达的内容或信息,这个预期的信息会存在于策展人头脑中,通过媒介对策展人的预期信息进行编码,并需要一些辅助手段来解码,如印刷品、博物馆标签以及传统非语言的媒介技术(图表、照片和电影)。尽管Cameron将博物馆带入传播与媒介视域下,但该模型中的媒介显然是指博物馆藏品及一些媒介技术渠道。

Knez和Wright在文化传播简单模型技术上提出了线性模型Knez E I., WRIGHT A G,“The museum as a communications system: An assessment of Cameron's Viewpoint,”Curator: The Museum Journal, 1970, 13(3), p.204-212.。他们认同Cameron的部分观点,但二人考虑到诸如科学博物馆这样依赖于语言符号作为展览中主要部分的博物馆,与诸如艺术博物馆这样将对象(objects)置于更为重要位置的博物馆存在区别。因而对Cameron强调“对象”(objects)是博物馆传播的媒介这一观点存在质疑。Knez和Wright基于对科学博物馆的实践经验,认为智力认知是博物馆传播的主要内容,故而在线性“皮下注射模型”的基础上提出博物馆传播的线性模型(见图2)。该模型主要适用于科学博物馆,它假设观众是被动的接收者,在参观活动中被“注入”一定的观念认知,很少会对其所经历的活动有反馈。该模型没有认识到参观者会根据许多个人和社会因素积极地理解他们的博物馆体验。

进一步地,MilesMiles R., Exhibitions: Management for a change, Kevin Moore,Museum Management, London: Routledge, 1994, pp.256-261.对Knez和Wright的线性博物馆传播模型进行了分析。他将线性模型代入展览过程思考(见图3),认为这样的传播过程基于不同部门人员的独立工作,缺乏团队协调和合作:策展人作为展览生产者,只根据自己的观点定义内容和信息,而没有考虑到其他部门的以及观众的观点;展览设计师的任务主要是包装策展人的观念,他们被简单地看作是工作人员,而不是被看作传播专家;教育者的贡献在很晚的阶段才进入此过程,他们被安排成为一个实施补救措施的角色,在

展览开始后尽其所能来协调、补充、修正,未参与到向观众阐释展览的活动中。Miles进一步指出,在这种模式下博物馆将成为“失能机构”(Disabling Institutions),此模式仅为反映博物馆的行政结构,而不是满足公众的需要。Miles之后,博物馆传播线性模型被一个更为复杂和具有反思意味的传播系统所取代,该系统反映了博物馆各种传播活动之间的相互关系,博物馆的媒介功能也自此确立。

二、专注文化传播:博物馆文化传播概念模型构建

已有与博物馆传播活动相关的传播模型都在认同博物馆传播功能的基础上展开。然而在这些讨论中,对传播媒介的理解多指向媒介技术渠道,如展品、展览物品、标签、影像等,且对博物馆传播系统的研究往往被简化为对展览的探讨,缺乏能反映博物馆文化传播全貌的观点。尽管Miles在对博物馆展览策划方法的思考中已将博物馆传播过程看作一种更为整体性的系统,但论述并未对博物馆作为一种文化传播媒介提出更为完整的传播学观点。英国莱斯特大学博物馆学教授Hooper-Greenhill在这方面做了补充。

Hooper-GreenhillHooper-Greenhill E.,“Communication in theory and practice”,The educational role of the museum,1999,2,pp.28-43.提出博物馆应充分理解傳播的性质,认为在博物馆中如果信息不够清晰,没有更多的解释说明,也不具备趣味性甚至很无聊,观众就会选择拒绝或放弃接受信息。在参观博物馆的展览活动中,往往处于一方参与其中而另一方缺席的状况。然而,博物馆传播活动具有独特性,如博物馆提供面对面自然交流的机会,在人际传播中,通过共享经验进行解码,任何一方都有可能修改信息,并在交换想法时重新整理,特别是在两个人彼此非常了解的情况下,交换思想、重复和澄清会频繁发生。交流具有直接的、可反馈的和平等的特质,通过寻求多种多样的交流方式,博物馆越来越顾及观众的需求。Hooper-Greenhill在针对博物馆的传播活动研究中突破对博物馆展览的研究局限,试图囊括博物馆拥有的一系列与人发生联系的方式,提出一种整体性的博物馆传播系统(见图4)。

Hooper-Greenhill认为对博物馆传播系统的认识应从了解博物馆元素(Museum-wide Elements)展开,包括现场的(On-site)和场外的(Off-site)。博物馆通过一系列方法在现场进行交流,包括:不同类型、功能、大小和诠释方法的展览;活动和教育计划,如讲座、电影、音乐会、体验绘画等实用技巧、受邀参观实验室;博物馆商店,销售与藏品和博物馆使命紧密联系的商品。博物馆除了在现场与参观者沟通交流,还使用各种方式与场外受众进行交流,这些方法包括但不限于与当地和国家媒体建立联系,与国家、商业、教育和文化社区之间建立支持网络,以及调查、邮寄和广告等各种营销技巧的使用。Hooper-Greenhill特别提及收藏、保护和管理藏品乃至博物馆整个机构的管理方式在传播过程中的重要作用。她认为在这些环节做出决定时要考虑到博物馆传播过程的规律和准则,确保充分地、合理地和有价值地挖掘文化价值。

现场的和场外的元素综合形成整体性的博物馆形象,展览、藏品、活动、建筑、商店、出版物、工作人员等多方面共同作用产生博物馆体验,进而影响受众访问博物馆的感知与态度。这里的整体形象就是博物馆作为文化传播媒介的隐喻,其优势在于开始让博物馆专注于文化传播,但相关研究并未置于传播与媒介研究的范式下进行,且对博物馆文化传播过程中信息的生产及传输渠道缺乏讨论,而只是影响因素的堆砌。顺沿将博物馆作为一个整体来进行其传播系统的研究,可以进一步提出传播与媒介范式下的博物馆文化传播概念模型(见图5)。

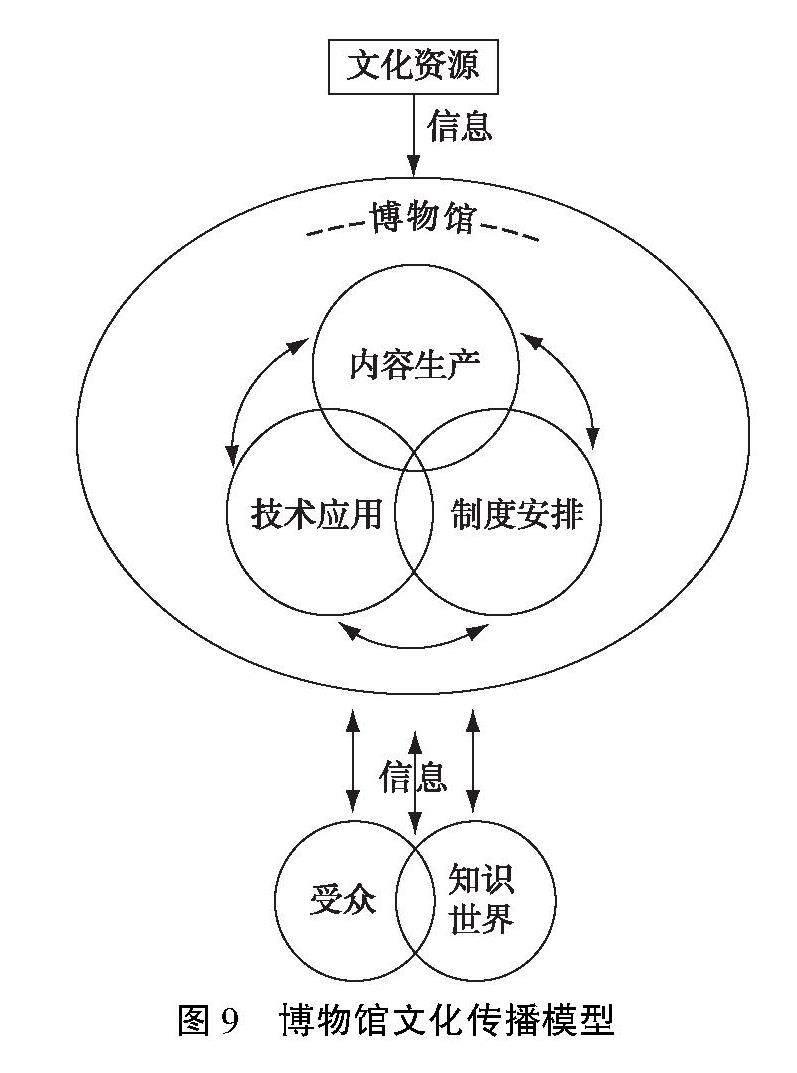

与传统以机构为导向对博物馆传播模式进行理解的模型不同,博物馆文化传播概念模型将信息接收者(受众和知识世界)作为制度性因素代入传播系统进行思考。首先,作为一个整体的生产要素Perraton, C.,“Ele′ments pour lanalyse des strate′gies communicationnelles a′ loeuvre dans le muse′e de science et technologie”,Cahier Expo Media,1987,3,pp.14-64.进行考量,博物馆位于文化资源和受众与知识世界之间,起到桥梁作用。这种桥梁作用被理解为博物馆媒介身份的表征。以物质与非物质遗产为代表的文化资源彰显着博物馆形象和权威,作为人类文明的见证物,它们是博物馆进行实践活动的基本前提,也凸显了博物馆文化传播活动的任务、价值和使命。文化资源承载大量文化信息,这些信息在博物馆的媒介作用下,一方面被创建和表达为受众所要接收的信息,另一方面为知识世界带来新的信息能源。其次,受众和知识世界也反过来深刻影响着博物馆对文化资源信息的理解与运用。受众的预期、态度、经验、感受、反馈等都是博物馆在制定各方面决策时的重要参考。知识世界中由社会、经济、政治环境主导而产生的制度变革、科技突破、价值论转向等也同样成为博物馆对自身实践活动进行反思和重构的重要参照。可见,作为文化传播媒介的博物馆传播系统是一个既简单明确又复杂多变的结构化系统。

在博物馆文化传播概念模型中,博物馆是勾连文化资源与受众的媒介。即作为文化传播媒介的博物馆主要依靠文化内容、文化形式、文化服务、文化基础设施、文化制度等一系列传播路径组成的结构性系统来发挥其媒介作用。但这些传播路径具体如何发挥作用,在此还如同一个“黑箱”有待打开。接下来,文章将针对博物馆文化传播概念模型中的“黑箱”进行实证分析。

三、博物馆文化传播路径的实证设计与模型提出

(一)研究方法与材料来源

借鉴质化研究的方法,对7位中国博物馆从业者进行了半结构化访谈,并综合考虑其所在博物馆的性质、规模、分级、地理位置、建设时间等因素。部分研究对象以滚雪球的抽样方式确定,即由访谈者推荐获取下一位访谈对象。访谈对象分别来自中国国家博物馆、南京博物院、中国科举博物馆、震旦博物馆、福建省世茂海上丝绸之路博物馆。博物馆类型涉及公立博物馆(包含国家直属、省属、市属三类博物馆)和私立博物馆,地域分布主要在中国东部地区和东南部地区。其中既有综合性博物馆也有专题性博物馆,既有大型博物馆也有中小型博物馆,既有历史悠久的博物馆也有近年新建成的博物馆。此外,对接受访谈的专业博物馆工作人员的职能类型进行了把控,访谈对象的工作类型基本覆盖博物馆文化传播的方方面面,包括全能型的博物馆馆长、副馆长和专业型的各部门负责人(见表1)。

访谈主要以线上和线下相结合的方式进行,每次控制在1小时左右。在访谈内容资料的整理过程中,访谈人员会对录音资料逐字逐句转录成文本资料。访谈主要采用半结构化访谈,问题由三大模块构成:引入问题、核心问题以及后续问题。其中,引入问题主要询问访谈对象的基本工作状况。核心问题的具体询问方向包括:(1)对博物馆功能变化的看法,(2)博物馆在文化传播过程中做了哪些方面的工作。后续问题包括计划内后续问题和计划外后续问题,前者主要是在核心问题的基础上进行补充的问题,目的是询问更多与核心问题有关的某些方面的具体信息;后者是在访谈中根据访谈对象的回答而出现的问题,主要是为了获取回答的详细信息以及确保访谈的顺畅度。访谈结束后,由访谈者将全部录音材料转录成文字脚本,共获取5万3千余字的质化材料,并对受访者进行编号,形成如表1所显示的7篇访谈文档。论文运用这些资料对博物馆在文化传播过程中具体的文化传播路径进行分析和概念化,以期进一步完善“博物馆文化传播概念模型”。

(二)范畴提炼与模型构建

借鉴扎根理论,使用MAXQDA软件将访谈文档全文录入后开始编码并进行概念化和范畴化分析。即将文本段落指定为一个或数个代码,代码可以用来赋予所选定的文本段落一个特定概念张奕华、许正妹:《质化资料分析:MAXQDA软体的应用》,台北:心理出版社,2010年,第60-61页。。范畴提炼主要通过开放式编码、主轴编码和选择式编码三个步骤完成。

1.开放式编码。开放式编码要求编码者采取開放的心态对质化材料进行逐字逐句的编码,寻找独立的概念和反复出现的概念,以确保没有新的类目出现,达到信息饱和的状态。本文共提取出630个编码文本段,其中有313个原始语句或概念。在对原始语句或概念进行归纳、比较、合并等初步范畴化处理(见表2)的基础上,共提炼出52个概念范畴(见图6),为主轴式编码奠定基础。

概念范畴c1文物的重要作用;c2突出现场体验特色;c3展览阐释方式;c4成就感和存在感;c5文物保护;c6博物馆核心功能;c7对数字信息手段的重视;c8紧跟时代;c9文化内容生产;c10博物馆外援;c11对外交流活动;c12新媒体;c13博物馆建筑;c14博物馆地理位置;c15以观众需求为导向;c16社会功能;c17吸取各行各业经验;c18审美功能;c19博物馆自身定位;c20上级部门管理;c21博物馆特点;c22服务行业;c23讲好文物背后的故事;c24博物馆人才;c25扶持其他博物馆;c26博物馆设施;c27展览制作;c28展览程序;c29展览策划;c30展览形式;c31展览内容;c32学术研究;c33社教活动;c34博物馆部门;c35博物馆运营;c36博物馆管理;c37授权;c38文创产品;c39展厅环境;c40展览互动项目;c41融合社会力量;c42争取政府支持;c43传统媒体;c44方法照搬不合适;c45过度娱乐化;c46年轻人;c47传播和推广;c48对展览重视;c49博物馆工作调整;c50博物馆活动丰富;c51社会大环境;c52政策影响

2.主轴式编码。由于开放式编码形成的概念范畴之间相对缺乏联系,因此在主轴式编码阶段,带着将每个概念范畴形成的类目联系起来进行思考的思路,通过再次归纳、比较、审查,对具有内在联系的概念范畴类目采取进一步归类的精练化处理。例如,开放式编码中的“紧跟时代”“社会大环境”“政策影响”所代表的文本段落都是在描述博物馆面对外部环境时受到的影响以及采取的措施,因此可归纳为“外部环境影响”。

主轴式编码共获取16个主范畴:以藏品为核心、营造现场体验感、讲好故事、文化内容生产、以观众需求为导向、以发挥社会功能为导向、以展现博物馆特点为导向、合作与支持、数字手段的应用、社教活动、对展览重视、利用多种媒体资源、基础设施建设、博物馆制度性建设、传播和推广、外部环境影响(见图7)。

3.选择性编码。选择性编码是扎根理论编码的最后一步,主要目的是将对经验的描述性表述转变为具有典型关系结构的更为抽象的核心范畴。形成的核心范畴应当可以运用于所有对应文本段落陈述,并且能够成为解释冲突材料的关键概念。通过对开放式编码提炼的52个概念范畴和主轴式编码获取的16个主范畴进行深入分析,并在与原始质化材料的持续比较的基础上,提取出博物馆文化传播路径的核心范畴,包括内容生产、技术应用和制度安排三条主要路径(见图8)。

如图9所示,内容生产、技术应用、制度安排是博物馆在发挥文化传播媒介功能的三条主要路径。三种路径并不是割裂的关系,而是相互嵌入和影响的结构性因素,路径之间相互作用的最终结果是将文化资源中的文化信息传递给受众和知识世界,受众和知识世界也给予了相应的反馈,以媒介互动的形式供博物馆在文化实践中不断自我认识、自我修正与自我完善。

四、实证结果:博物馆文化传播路径分析

(一)媒介内容生产:文本生成与创造路径

拥有“物质与非物质遗产”是博物馆开展文化传播活动的基础条件,是博物馆文化信息可供性的起点。作为文化传播媒介的博物馆,其独特之处在于不仅具有文化信息的传递能力,还具备文化内容的生产能力。

首先,展示陈列是博物馆生产的主要媒介内容之一,也是博物馆的核心业务,最重要的是它构成了博物馆核心的公共表达Dean D.,Museum exhibition: Theory and practice,London:Routledge,2002,pp.8.。展示陈列的类型与风格会因循博物馆性质与使命的变化而不同。博物馆收集并记录事件、生活故事或濒危传统的证据,通过对藏品蕴含的文化知识、思想观念、经验技艺、文化特质等内容的提炼与传播彭舟:《博物馆文化传播的形式与意义探析》,《科技传播》2018年第5期。,成为一个参与和交换思想的地方,一个文化寻求表达的地方Gendreau A.,“Museums and media: A view from Canada”,The Public Historian ,2009,31(1),p.35-45.。如访谈对象M4认为,“对于展品的解读要独特。就是文字精美、故事完美、空间纯美,这个才是中国观众喜欢的。然后有个性、有特点,让观众有记忆。我们一般说思考点、立足点、记忆点,这样的展览观众才会喜欢,这个是要研究观众心理学和观众审美情趣。”换言之,博物馆生成文本,并非完整重现历史,而是通过收集、整合、叙述、阐释与形象性再现严建强:《博物馆与记忆》,《国际博物馆(中文版)》2011年第1期。等过程将零散的历史信息系统化,同时通过积极引入受众参与,展开创造性的沟通、共享、再现记忆燕海鸣:《博物馆与集体记忆——知识、认同、话语》,《中国博物馆》2013年第3期。等过程。

其次,文教活动是博物馆生产出的另一种主要媒介内容。人们往往会将参观博物馆看作一次有趣的教育之旅,而不会认为博物馆仅仅是个巨大的游乐园[英]蒂姆·考尔顿:《动手型展览:管理互动博物馆与科学中心》,高秋芳,唐丽娟译,北京:北京师范大学出版社,2019年,第30页。。“南京博物院的展览,一个展览不低于30场社教活动,这是一个硬性规定,一旦低于这个标准,这个展览在评估的时候就不达标。所以我们全年的社教活动有三四百场,甚至有四百多场。我们是把展览做成餐厅的套餐,除了主餐外,还有开胃菜、汤、甜品。”(访谈对象M4)博物馆文教活动通过组织围绕博物馆各项资源展开的文化教育活动来提供更多的文化信息,创造出多样化的阐释文本,借助可操控的形式加强受众的参与感和体验感以提升博物馆文化信息的传递与接收效率。

最后,博物馆所生产的媒介内容还包括经营性生产带来的博物馆文化产品。布迪厄从生产与再生产的视角提出“有限的生产场域”和“大规模的生产场域”两种没有明确界线的生产领域,前者偏向精神生产领域,后者偏向商业化的生产领域王秀伟:《文化创意产业视域下的博物馆文化授权研究》,博士学位论文,中国科学技术大学,2016年。。由此看博物馆生产场域,这里的文化产品不仅包括一般意义的商品或服务,也包括文化意义上的商品或服务。博物馆生产出的文化产品既具有公共性质,也具有经营性质。“南京中国科举博物馆在文创产品研发方面,一直将‘让游客离去时把文化和记忆带回家作为努力方向。以中国科举文化为基础,以科举文物为创作理念,开展了有针对性的资源开发与品牌打造。带有浓浓科举文化特色的文创产品让游客得以用实体化、可感知的方式记住科博馆,回味特色文化。在科举博物馆文创店,刻有《弟子规》《三字经》的国学戒尺是最受欢迎的文创产品之一。”(访谈对象M3)文创产品的内容生成是对博物馆文化基因的发掘与再创造,进入商品交换过程,形成公共文化体验服务。也需关注文创产品的经营性质,是在对社会效益追求的基础上展开的经济效益的达成。正如访谈对象M2提到的,“博物馆商店里的文创商品,本身的目的不是给博物馆创收,而是纪念。只是因为纪念品做得特别好,或者说特别的多元,发展成现在根据客流量,卖得非常好,就像故宫文创,成了一个创收的点,顺序是这样的。如果说不能创收的话,文创产品本身作为纪念的东西还是要有,不能有所缺失,如果能成为创收点,那是锦上添花,但也不能本末倒置,只是让普通商品披一个壳子当作文创商品去卖,这是不行的”。

(二)媒介技术应用:形式支持与表达路径

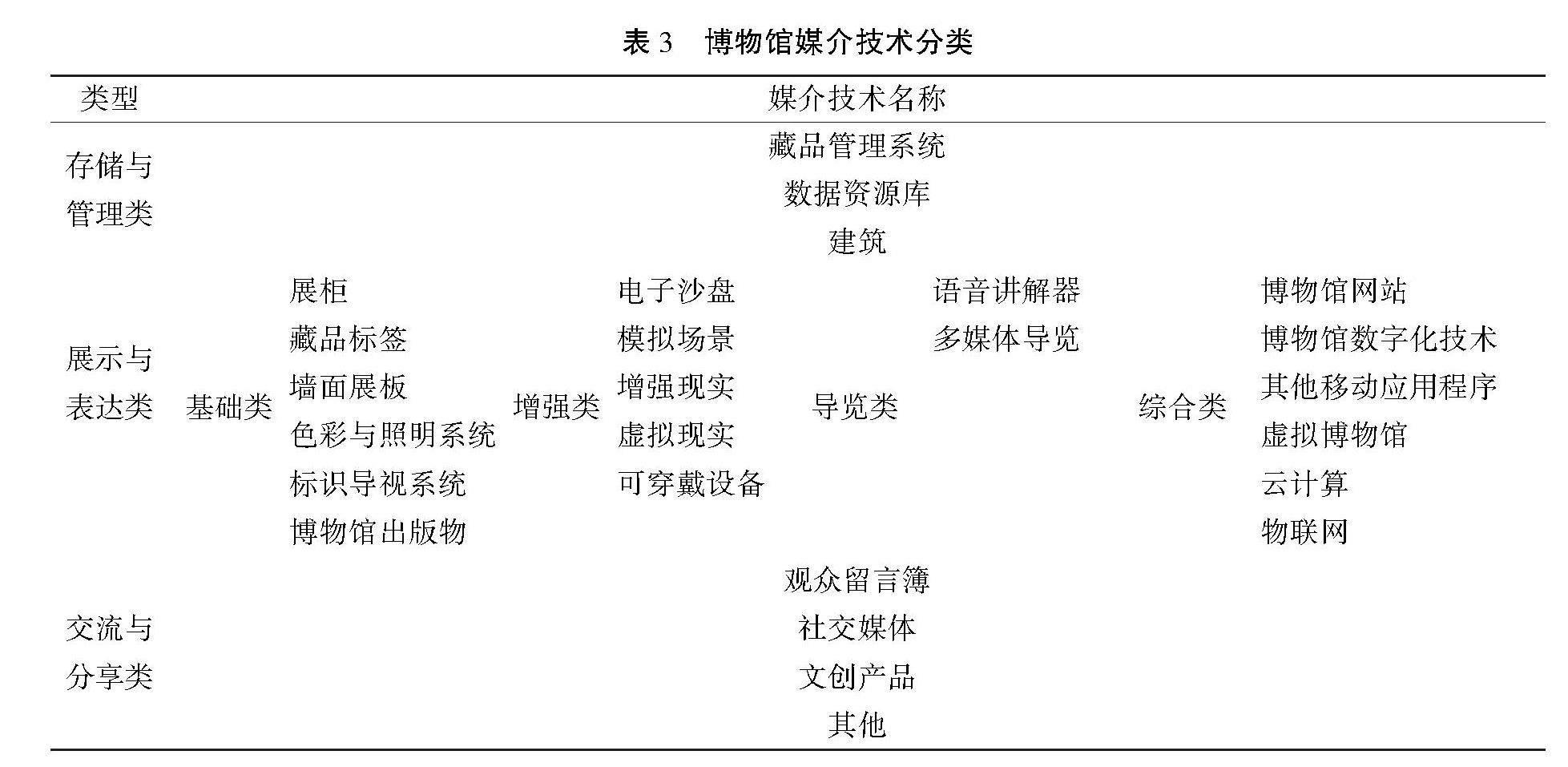

拥有对“物质与非物质遗产”文本的生成与创造能力是博物馆开展文化传播活动的基础条件,而使用各种媒介技术则是博物馆文化传播活动的重要条件。媒介技术是可操控的表达和形式经验,博物馆将从文化资源中挖掘的文化信息附着其上,形成媒介内容和传播媒介内容的渠道。按照其技术形式所引发的功能分类,博物馆媒介技术可分为存储与管理类、展示与表达类、交流与分享类(见表3)。

博物馆不只满足于对文化资源中蕴藏的文化信息进行简单的“搬运”。媒介技术提供的形式支持还表现在积极挖掘文化信息,并配合以相关专业知识及受众研究,对信息进行文化加工和生产。这种技术与文本深度融合,表征出文化的全貌,最终形成具有真实性、阐释性、教育性、多元化、互動性等特征的文化内容,再通过多元技术渠道将信息传达给受众,“实现文物从外在形象到内在精神的当代性转化,使博物馆中的文物从‘活起来到‘火起来再到‘用起来,唤醒历史,启示当下”恽彩锋:《由物及象:“文物IP”影像表达的文化逻辑》,《艺术百家》2023年第6期。。正如访谈对象M5在谈到所在博物馆展览中如何依托媒介技术的介入阐释信息时指出:

我们在《海上丝绸之路》展览当中也不仅仅是文物,因为只有文物,它是静态的,所以我们在这个展览中,更多地结合了场景、视频、互动游戏,再加上我们的文物,是一个完全综合性的,这里面可以玩、可以看、动态的东西都很多……我们这个展现,用灯光、环境,展现文物之美的同时,说明把它给配上,还可以扫描二维码进行进一步的录音导览,有很多种导览方式。还有就是在陶瓷馆、书画馆里都有一些配套的视频,讲述中国古代的书法、绘画是怎么创作的,陶瓷器拉坯、制坯的烧造过程,我们比较注重在这个当中尽量能够动静结合,在一定限度下,做更多的尝试,这样才适合年轻人看。

在这一过程中,媒介技术的应用不但形成了博物馆媒介内容的全新展示体系,还将博物馆文化传播过程中的各个环节紧密黏合起来,塑造出以文化内容为主体、媒介技术为支撑、受众参与为诉求的博物馆文化表达。如访谈对象M1-3提到的:

2020年4月份的时候,新闻传播处牵头做了一个云展览,是跟中国空间技术研究院联合打造的云展览,为东方红卫星,就是中国的第一颗卫星庆祝50岁的生日。中国的第一颗卫星现在还在太空里飞行着。当时是专家和主持人坐在直播间,使用了5G直播,这是一次高科技的尝试。另外一次就是刚才提到的全球活动,央视当时是用了8K,超高清,加5G,还有AR技术做了那场国博专场的直播。目前,我们又在跟百度谈AI,就是智能视频的合作项目。所以你看博物馆,它是一直在与时俱进地,尝试一些公众更能接受的,公众更喜欢的方式。让我们的文物活起来,这也是博物馆的使命。我们看一个文物,你站在它面前,你不了解它的故事、它的背景的话,我们看到的是一个物品,博物馆的文化传播就是让大家能够看到这个物品背后它是有很多信息含量的,把这些信息含量给挖掘出来、研究出来、展示出来,告诉公众,让公众了解,增强大家对我们自身的认识,知道我们从哪里来的,这个是特别重要的。博物馆它就是知道过去,我们才能更好地走向未来。

不同媒介具有让文本与读者、听众、参观者等联系起来的不同能力[美]阿瑟·伯格:《理解媒介:媒介与文化研究的关键文本》,秦洁译,北京:清华大学出版社,2013年,第47页。,媒介技术提供的形式支持所创造的表达方式可以一直延伸至社交媒体平台。一些博物馆使用社交媒体与受众展开沟通与交流,借助社交媒体的互动特性,形成博物馆双向性的表达与交流,从而强化了博物馆的媒介属性。例如访谈对象M2所描述的:

目前我们博物馆的自媒体平台,传统的官方网站是肯定有的。官方微信号这也是运营了多年了,还有就是微博、抖音、哔哩哔哩、小红书,还有海外的Instagram和facebook我们也有相应的页面。长期来说就是这么几大种,各种类根据它平台的属性或者说是受众的属性,我们给它定的发展方向是不一样的,发布的内容也是不一样的……比如说,微信方面的话,我们的更新速度会很高,主要更新一些最新的消息,有点儿像以前网站上的“最新消息”栏目一样,目前我们的各种教育活动也主要是在微信这个平台,或者是一些新的展讯、在哪些方面获得了奖项、做了哪些事情获得了政府的肯定,像新闻发布栏一样,可以最快地把一些信息给到大家。如果是像抖音这一块儿呢,是想要让一些不是博物馆观众的群体能够看到我们,我们是希望做一些符合抖音小视频基调的简短的小视频,发一些风景啊,场内的一些比较漂亮的空间的视频啊,或者说是一件文物的讲解,主要是生产能够吸取兴趣型的视频……所以我们每一个平台发布的内容是不一样的,但是整体还是比较全面、多元的,涉及的受众也相对多元。

此外,建筑是博物馆文化传播中被应用的一种存储与管理类媒介技术。博物馆建筑外观各具特色,一些博物馆由历史建筑改建而成,具有浓重的历史文化风格,另一些博物馆由现当代设计师重新塑造,汇聚着强烈的现代性气质。访谈对象M4认为“这两年,博物馆成为城市文化核心、文化景观的体现,是城市形象的体现,是地域文化的表达场所”。可见,博物馆建筑凭借特殊的视觉符号散发出魅力,将博物馆塑造成所在区域、城市、地域的地标性建筑,建构出机构与社会之间的联系,形成当地的文化景观,促进区域发展,包括旅游业的发展、环境的改善、城市形象的塑造、公共文化事业的进步等等。

(三)媒介制度安排:结构配置与建构路径

媒介制度安排是一种具有结构性特征的重要路径,已经成为博物馆开展文化传播活动的关键条件。随着博物馆专业化程度的不断提升,其媒介制度属性得到加强。博物馆文化传播的整个过程,从信息转化为意义,到形成表达和经验,再到产生行为、影响等媒介效果,都需要在制度性框架中有序开展。

一方面,内部结构是博物馆媒介制度的重要配置,博物馆为了发挥其传播功能,正在积极推进形成各种资源的有效组合与应用。内部结构作为博物馆组织的基本架构,是对完成组织目标的人员、工作、技术和信息所作的制度性安排周三多主编:《管理学》,北京:高等教育出版社,2010年,第130页。,涉及个体要素和非人要素,由此建构出内部配置逻辑。其中,个体要素指向构成组织集合的人员、人员能力及人员关系,非人要素指向储藏与生产的文化信息和媒介技术的应用。特定的组织内部结构能够使得信息沿着特定的路径传播胡河宁:《组织传播学:结构与关系的象征性互动》,北京:北京大学出版社,2010年,第61页。,从而确保博物馆在文化传播过程中发挥媒介作用。访谈对象M1-3提到博物馆组织策划的“全球博物馆馆长接力在线展示活动”时指出,“最初的创意是馆领导提议我们要做这样一个事情,然后综合科就会起一个活动方案,包括了活动的内容、活动的工作安排。工作安排涉及哪个部门要做哪些事情,到时候会开协调会,统筹全馆的资源,藏品部、展览部、设备、馆长办公室、预算财务处,这些都要涉及”。这表明博物馆通过在文化传播的过程中合理利用和配置馆内各项资源,发挥组织作用,以达到信息的有效传播以及相应组织目标的高效达成。

另一方面,外部环境也开始参与博物馆的文化传播。外部环境是指博物馆文化传播过程中的相关行动者[美]保罗·迪马久、沃尔特·鲍威尔:《铁的牢笼新探讨:组织领域的制度趋同性和集体理性》,张永宏、吴雯译,张永宏主編:《组织社会学的新制度主义学派》,上海:上海人民出版社,2007年,第26页。,包括博物馆受众、政府部门和其他机构,及博物馆与其形成的交往与互动过程。随着从陈列室身份中的自我解放,博物馆逐步进行新身份的探索并实施相应变革,开始越来越多地与外部环境发生接触与交融。从组织与环境相关理论出发,博物馆的媒介制度属性体现在它是与环境相互作用的公共机构,博物馆文化传播的过程需要不断地适应外部环境以作出相应的调整金东日主编:《组织学》,天津:南开大学出版社,2008年,第8页。。在受众互动方面,博物馆已然认识到反馈信息的重要性:“我们的传播得到了大数据的很大支持,以这种方式为观众服务就更好了。更精细化、特定化的服务是传播人要做的事情,以前信息只要发散出去就好了,现在有了回来的信息,有了这些信息,博物馆可以制定最准确的方式。”(访谈对象M4)而互动获得的反馈信息,也能够有效地加以落实:“我们馆长对于公众的声音非常认真,他如果在网上看到哪一条评论说国博哪个方面不好,他会立刻地进行落实,他是这样一个雷厉风行的角色。”(访谈对象M1-3)

此外,訪谈对象M2还描述了政府部门对博物馆文化内容的规制与影响:“震旦博物馆是一个博物馆,不是一家美术馆。政府对我们的管理和要求,包括我们自身的定位都是博物馆的定位,与美术馆有很大差异。在这个基础上,我们非常清楚我们的职责是做好我们古器物的展览,我们弘扬的是传统文化,我们做的是让文物活起来的事情。”由此可见,博物馆文化传播活动不能独立于其外部环境而进行,外部环境是博物馆得以发展的生态网络,也建构出行动者参与下的博物馆公共领域。

五、结语

从传播与媒介视阈出发,将博物馆作为一个整体来研究其传播系统,可以得到传播与媒介范式下的博物馆文化传播模型。即博物馆作为媒介,通过一系列传播路径将文化资源传播给受众和知识世界并得到反馈。进一步地,基于访谈的实证分析表明,组成博物馆文化传播概念模型的三条主要路径是内容生产、技术应用与制度安排。这与传统以机构为导向对博物馆传播模式进行理解的模型不同,博物馆文化传播模型将信息接收者(受众和知识世界)作为制度性因素代入传播系统中,从而更加明确博物馆传播系统传播的是文化。

博物馆文化传播媒介身份的确认及其媒介作用机制的研究是一种认识论上的转向,为促进博物馆高质量发展提供思考角度和行为方式。从博物馆高质量发展和传统文化的创造性转化与创新性发展出发,应当关注博物馆媒介身份特征以及其发挥文化传播的媒介作用路径,转变发展思路,从媒介内容生产、媒介技术应用和媒介制度安排三个路径尝试整合各个发展环节,重视内部与外部、内容与形式、技术与制度等方面的关联性,在推动博物馆创新转型发展的同时,兼顾博物馆的经济效益和社会效益,全面提高博物馆文化传播的媒介效能。

(责任编辑 卢 虎)

How do museums convey culture? An empirical analysis from a media perspective

WANG Xia-ge ·139·

The function of museums has shifted from preserving cultural relics to disseminating culture and from being a space for displaying artifacts to a field for cultural communication and exchange. This paper constructs a model for museum cultural dissemination by tracing the evolution in this regard and conducting empirical analyses. The research reveals that museums as the media that connect audiences employ a structural system comprising three paths—content production, technological applications, and institutional arrangements—to fulfill their media role. In the context of building a culturally strong nation, it is imperative to enhance this function of museums through media innovation and technological changes, thereby maximizing the impact of their cultural dissemination.