輗、軏、軛、衡、槅考辨

2024-05-30汪維輝趙川瑩

汪維輝 趙川瑩

提要:本文討論古代車上幾個重要部件的名稱—輗、軏、軛、衡、槅。《論語·爲政》“大車無輗,小車無軏”句自漢代以來多有歧解,清儒梳理舊注和文獻,認爲“輗”“軏”是鬲與轅、衡與輈交接處鑿孔貫穿後插入的木製或金屬關鍵。考古學界則有學者將馬車輈頭承托衡木部分或套在輈最前端的青銅飾件定名爲“軏”,也有學者稱秦始皇陵銅車馬輈、衡相交處穿輈縛衡的繩索狀曲形鍵爲“軏”。出土文物定名與文獻記載不盡相合。獨輈馬車一衡兩軛,衡是垂直於輈的水平横木,軛是左右成對綁在衡上扼住牛馬頸部的“人”字形器具;槅是一根中央拱起、兩端連接牛車雙轅的圓木棍。三物本不混。東漢雙轅馬車將衡改進爲曲形拱架,“衡”與“槅”的差異縮小;後取消車衡,軛直接縛轅,變成與牛槅相近的侈脚軛,“軛”與“槅”“衡”的功用和形制重疊,是相混之始;南北朝時用牛槅駕馬,“槅”“軛”遂徹底混同難分。中古以來文獻多混淆“軛”“槅”“衡”,王力主編《古代漢語》“文選”和“通論”關於“輗”“軏”“軛”“衡”“槅”的解釋也牴牾錯漏,不可不辨明。

關鍵詞:輗 軏 軛 衡 槅 名物訓詁 古代車制

本文討論古代車上幾個重要部件的名稱—輗、軏、軛、衡、槅。古書對於“輗”和“軏”語焉不詳,考古學界給出土文物定名時也存在分歧;與輗、軏關係甚密的“軛”“衡”“槅”又在歷代訓詁材料中相互糾纏,多有混同。這些紛亂還導致了王力主編《古代漢語》教材注釋與“通論”牴牾錯漏。今試作梳理辨考,以求教於同好。

一、輗、軏是什麽?

這個問題來自教學。《論語·爲政》:

子曰:“人而無信,不知其可也。大車無輗,小車無軏,其何以行之哉?”

“輗”和“軏”是什麽東西?王力主編《古代漢語》(校訂重排本)注解説:

大車,指牛車。輗(ní),轅端横木,縛軛以駕牛者。小車,指馬車。軏(yuè),轅端上曲,鈎衡(衡,横木)以駕馬者。(第1册,181頁,1999年印本)

後來改爲:

大車,指牛車。輗(ní),連接牛車轅端與軛(横木)的關鍵。小車,指馬車。軏(yuè),連接馬車轅端與衡(横木)的關鍵。(第1册,181頁,2004年印本)

《古代漢語》“通論(二十二)”講“車馬”的部分對轅、輈、軛、衡、輗、軏這幾個詞的關係也有專門的論述(自1999至2019年印本文字均相同):

轅是駕車用的車槓,後端和車軸相連。轅和輈是同義詞。區別開來説,夾在牲畜兩旁的兩根直木叫轅,適用於大車;駕在當中的單根曲木叫輈,適用於小車。所以《左傳·隱公十一年》説:“公孫閼與潁考叔争車,潁考叔挾輈以走。”

車轅前端駕在牲口脖子上的横木叫做軛。軛和衡是同義詞。區别開來説,軛用於大車,衡用於小車。所以《論語·衞靈公》説:“在輿則見其倚於衡也。”

車轅前端插上銷子和軛相連,叫做輗。輗和軏是同義詞。區别開來説,輗用於大車,軏用於小車。所以《論語·爲政》説:“大車無輗,小車無軏,其何以行之哉?”(第三册,978—979頁,2019年印本)

《古代漢語》1999年印本之所以“文選”和“通論”前後矛盾,應該是書成衆手、失於照應之故。那麽,這些歧異從何而來?又是否改正無誤了呢?

(一)《論語》歧解

《論語》作爲儒家經典,注者如雲,“大車無輗,小車無軏”兩句亦有歧解,大致可分爲以下三類。

1.何晏《論語集解》引包咸曰:“大車,牛車。輗者,轅端横木,以縛軛。小車,駟馬車。軏者,轅端上曲鈎衡。”支持此説者有皇侃《論語義疏》、邢昺《論語注疏》、朱熹《論語集注》,《古代漢語》1999年印本“文選”注解當由此而來。

2.皇侃《論語義疏》引鄭玄注:“輗,穿轅端著之。軏,因轅端著之。”劉寶楠以爲“鄭解‘輗軏,與包異義,鄭氏是也”。阮元直謂“鄭氏説本不誤,《集解》棄鄭取包,可謂無識”。

3.戴震《考工記圖·釋車》“所以持衡者謂之軏”句下注引《論語》此句,認爲:

包咸注……其説誤也。……按:大車鬲以駕牛,小車衡以駕馬。轅端持鬲,其關鍵名輗;輈端持衡,其關鍵名軏。輈、轅所以引車,必施輗、軏然後行。信之在人,亦交接相持之關鍵,故以輗、軏喻信。……包氏以踰丈之輈、六尺之鬲,而當咫尺之輗、軏,疎矣。

按照戴震的説法,這幾個名稱的關係如下:

大車(牛車):轅、鬲、輗(連接轅與鬲之關鍵)

| | |

小車(馬車):輈、衡、軏(連接輈與衡之關鍵)

“轅—輈,鬲—衡,輗—軏”這三組詞都是“同用而異名”。“鬲”又作“槅”。段玉裁注《説文》“輗”“?”二字,一仍戴説。阮元引揚雄《太玄》例益證“關鍵”:

揚雄《太玄經》曰:“閑。次三,關無鍵,盜入門也。拔我輗軏,貴以伸也。”此即子雲用《論語》之義。其曰“拔”,則爲衡上之鍵可知,且與上“關鍵”同一義也。此皆輗、軏爲衡、鬲鍵之證也。

盧文弨亦引戴、阮而以包注爲非。事實上,自戴震以下,乾嘉諸學者討論輗、軏,均已認識到包注之誤,並認同“關鍵”説。《古代漢語》2004年印本“文選”注釋的改動,應該就是據戴説而來。

只是,持鬲持衡的“關鍵”究竟是什麽樣子,戴、段、阮、盧均未及。我們只能根據古書的記載隱約知道是用木頭做的兩個很巧妙的部件。《韓非子·外儲説左上》:“墨子爲木鳶,三年而成,蜚一日而敗。弟子曰:‘先生之巧,至能使木鳶飛。墨子曰:‘不如爲車輗者巧也,用咫尺之木,不費一朝之事,而引三十石之任,致遠力多,久於歲數。今我爲鳶三年成,蜚一日而敗。惠子聞之曰:‘墨子大巧,巧爲輗,拙爲鳶。”《墨子·魯問》:“子墨子謂公輸子曰:‘子之爲?也,不如翟之爲車轄。須臾斵三寸之木,而任五十石之重。故所爲巧,利於人謂之巧,不利於人謂之拙。”《墨子》與《韓非子》所述文意雖同但“轄”“輗”相異。可知車輗與車轄一樣,都是占據重要位置的精巧零件。古書述及輗、軏的文字不多,其形制,清儒亦曾嘗試探求,有以下認識:

1.位置和功能上,諸學者基本都認同是在鬲與轅、衡與輈的交接處鑿孔貫穿輗、軏。其中以凌焕《古今車制圖考》論述最詳:

衡、鬲横縛轅端,則非兩材相合釘殺可知。若釘殺則加焉即可,無事輗、軏之持,又不必加縛矣。且轅端圍僅九寸餘,衡、鬲圍亦必如之。若兩材牝牡相穿,鑿損當三、四寸,加輗、軏之横穿,鑿損又二、三寸,轅端之恃以能引重者,所存幾何?兩服馬稍有左右,則轅頸與衡、鬲必捩折矣。然則其制奈何?曰:今之舁棺,用獨龍杠,杠端鑿孔,横木爲小杠,鑿孔相對,以長釘貫而縛之,其横木可隨舁夫左右轉折,竊意衡、鬲亦當如此。《説文》:“,車衡三束也。”徐鍇曰:“乘車曲轅,木爲衡,别鑽孔縛之。”《説文》又云:“鞙,大車縛軛靼。”“靼,柔革也。”《釋名》:“鞙,懸也。所以懸縛軛也。”徐氏此説,實合古制。今定轅端與横木之中,俱鑿圜孔相對,以軏直貫而縛之,是爲一束。横木下左右縛軛,是爲衡三束。是《説文》之,統指衡之束轅、束軛言之。……軏之用與轄同,轄爲鍵,軏亦爲鍵;鍵從金,則輗、軏當以金爲之。事在金工,故《車人》不著矣。

孫詒讓也認爲大車“蓋鬲兩末縛轅耑,各以輗直穿以爲固也”。李炳南《論語講要》釋輗、軏沿襲凌説,高尚榘評價“李炳南説確切而詳明”。楊伯峻綜合戴震與凌焕的成果,而釋“關鍵”爲“活銷”:

古代用牛力的車叫大車,用馬力的車叫小車。兩者都要把牲口套在車轅上。車轅前面有一道横木,就是駕牲口的地方。那横木,大車上的叫做鬲,小車上的叫做衡。鬲、衡兩頭都有關鍵(活銷),輗就是鬲的關鍵,軏就是衡的關鍵。

楊先生講得比較清楚,不過“鬲、衡兩頭都有關鍵(活銷)”的説法不够準確,因爲小車是獨輈,不是兩根轅,因此只能有一個活銷(軏),而不是“兩頭都有關鍵(活銷)”。

鄭珍則據鄭玄注展開解釋,認爲軏固定在轅(實爲輈)上,輗則是活動的,而且成雙,待駕牛車時現插進鬲的兩端以固定車轅:

因之云者,蓋軏植定在轅上,駕時但以衡中孔就而著之;若牛車兩轅兩輗,駕時乃旋以輗穿鬲貫轅。《太玄經·閑次三》“拔我輗軏”,足明著時是自上而下也,著後俱當以革束定。

2.材質上,據《韓非子》則爲木,凌焕以車轄類推認爲是金,劉寶楠引戴、阮、凌之説折衷認爲“竊疑當是木質用金爲裹,如車輪之制”。許宗彦又猜測:“軏之制不可考。徐楚金以爲重縛在衡上者,則或以皮爲之也。”

3.尺寸上,戴震因《韓非子》“咫尺之木”而稱“咫尺之輗、軏”,並未細考,被宋翔鳳批評:

《尸子》云:“文軒六駃是騠同,無四寸之鍵,則車不行。小者亡則大者不成也。”案:此四寸,謂小車之軏。鄭《論語注》:“軏,因轅端著之。”因,就也,謂就輈、衡之大小以著軏。衡圍一尺二寸八分,其直徑三分之一,則中穿以受軏者不過四寸,知軏之脩亦四寸也。《韓子·外儲説》:“墨子曰:‘吾不如爲車輗者巧也,用咫尺之木,不費一朝之事,而引三十石之任。”案:此言咫尺,爲大車之輗。鄭注《論語》:“輗,穿轅端著之。”云穿,當是兩頭穿出。《考工》不詳鬲圍之數,意大車任重,其鬲圍當倍於衡圍,輗又穿出著之,故得有咫尺之度。戴東原謂輗、軏同是咫尺者,誤。

孫詒讓則推測:“蓋鬲兩末當直揉以平湊轅耑,故各以輗穿轅鬲而縛之以爲固,則輗之長亦不過數寸。”

衆説紛紜,是非難定。關於輗、軏的歧解,還影響到了考古學界對於出土車馬器的定名。

(二)“軏”的名實匹配:出土文物定名之争

近百年來考古學的大發展,使我們得以見到許多清儒未知的地下文物,憑藉“二重證據法”的優勢極大推動了學術的進步。古代學者研究上古車制,除了各種典籍内散見的隻言片語,主要的材料來源就是《周禮·考工記》。上個世紀,自郭寶鈞以考古實物研究殷周車制以來,結合文物與文獻的古車制研究蓬勃發展。然而繁榮之下也存在一些問題,汪少華已指出:

隨着先秦古車的陸續出土,車制研究由傳世文獻探討轉爲出土實物考察,客觀上缺乏近水樓臺的便利、主觀上重視本體理論研究的訓詁學,順從學科的條塊分界,放棄自家的傳統職責,於是車制研究成爲考古學的獨角戲。偏偏文物考古專家强調文獻記載對於車輿定名的決定性作用。……

儘管有超過百輛的出土先秦古車,儘管有上述車輿研究成果以及大量發掘報告,但是車輿馬具定名中,仍有未能盡如人意之處。這是由於:

其一,出土器物極少自名,不能不從文獻記載中尋找定名依據。一則文獻記載浩如煙海,而文物學者不可能必定博覽群書手到擒來,往往如大海撈針;二則器物出土時往往並非有序,不可能像專書詞語考釋那樣具有特定的語言環境可供分析;三則不是每種器物都有明確記載或名稱;四則考古報告須克日完成,而器物却不可以稱“未詳”或“不明”,其所定名容有未安。……

其二,歷代文獻記載千差萬別,對文獻理解的一點差誤,往往導致定名的不確切,更何況從漢唐到清代的諸家注釋往往令人應接不暇,前人的誤導在所難免。

誠哉斯言。回到輗和軏的問題上,因先秦牛車出土實物過少,“輗”的實物至今未見;至於“軏”,倒有一些出土文物以此命名的,但所指實物差别很大,有的可能不一定準確。

一類以郭寶鈞、孫機、朱鳳瀚等爲代表,或據《説文》釋“軏”爲“車轅耑持衡者”,認爲“?(軏)”是馬車輈最前面承托衡木的端頭部分,也指套在輈最前端的青銅飾件。孫機、朱鳳瀚文中還配了若干輈頭青銅飾的圖,注爲“?”。從文獻來看,此説不確。清儒已屢引《太玄》“拔我輗軏”及鄭玄注“輗,穿轅端著之”,證明輗、軏是用於固定鬲與轅、衡與輈的獨立小零件。如果是輈的端頭,輈作爲延伸至車輿底部起支撑作用的“任木”是不可拔的,去掉輈端青銅飾物似乎也不至於有“其何以行之哉”的嚴重後果。

另一類以《秦始皇陵銅車馬發掘報告》爲代表,把秦陵銅車馬輈、衡相交處穿輈縛衡的繩索稱爲“軏”:

一號銅車……衡置於輈的前端上部,兩者呈十字交叉形。在交叉處的衡上有一半環形銀質紐鼻,高2.4、外徑4、半環體徑1釐米。在半環紐鼻的兩側鑄有十字交結的皮條纏紮紋,在輈端另鑄有一條類似粗壯的繩索穿過紐鼻,把衡緊緊地縛於輈端。衡上設半環紐,作用是便於使衡在輈端兩側的長度相等。不然,容易因縛紮皮條的鬆動而使衡向左或右側滑動,從而失去平衡。縛衡於輈上的皮條,古名之爲。古代輈端持衡的地方有鍵,以防引車時衡從輈端滑脱。一號銅車輈端鍵不呈柱形,而爲一繩索,當爲鍵的變形。

二號銅車馬……衡置於輈上,與輈的前端交叉成十字形,在交叉處的衡上有一半環形銀質紐鼻,高3、外徑4.2、半環體徑0.8釐米。在銀質紐鼻的左右兩側及輈端鑄有十字交結的皮條纏紮紋,從而把衡緊緊地縛於輈端(圖八八,3;圖版六三,2)。

衡與輈的連接方法:衡置於輈上成十字形相交,交接處鑄有皮條纏紮紋及穿過衡上銀環紐的一根繩索狀的曲形鍵(古名軏),把輈、衡固接在一起。繩索狀的鍵曲成半環形束約着衡,其兩末端似插入輈首的兩個相應孔内,插接處不見焊縫遺迹。

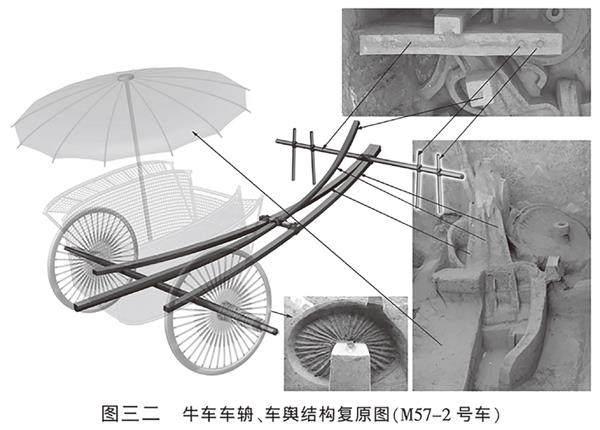

報告末尾“圖版九九(XCIX):4”有輈、衡交接處的特寫圖,可以直觀地看到穿過衡上銀環、插入扁平狀輈頭部分的繩索狀曲形鍵(圖1)。

這種在衡中央設半環形紐、再用革帶穿紐縛衡於輈的結構,亦見於河南輝縣固圍村1號魏國大墓出土車馬。衡上半環紐,《輝縣發掘報告》《殷周車器研究》稱爲“衡中飾”,孫機稱爲“鈕”。但這樣穿紐的繩索,與《韓非子》所言“咫尺之木”可謂相去甚遠,倒是意外合乎許宗彥“或以皮爲之”的猜想。然許云據徐鍇《説文》“?”字下《繫傳》“重縛在衡上也”推知,但鍇注似指“?(軏)”的固定方式是用革帶“重縛”,而非以革帶指軏本身。許之誤解對上了秦陵銅車馬的繩狀鍵,可謂純屬巧合。

之所以出現定名之争,最直接的原因當然是舊注語焉不詳,歧解紛亂。《説文·車部》“輗,大車轅耑持衡者”,“?,車轅耑持衡者”,語甚模糊,也看不出“輗”“軏”的樣式和用法是否存在區别。鄭玄《論語》注:“輗,穿轅端著之;軏,因轅端著之。”一“穿”一“因”,用語不同,似乎在鄭玄的理解中,二者只是作用一致,形制却並不相同。“穿”理解爲貫穿,向無異議;對於“因”,前引清儒諸説已有分歧:宋翔鳳認爲“因轅端”意指根據馬車輈、衡的尺寸決定軏的尺寸,鄭珍則理解爲軏固定在轅(實爲輈)的前端,需駕車時拿來車衡,把軏從横木中間的孔洞裏穿過去。今按:如依宋説,則鄭注輗、軏兩句文意相差過大,定尺寸與講使用方法的“輗,穿轅端著之”不相稱;如依鄭珍,則過去百年考古出土的衆多馬車實物,均未見固定在輈端插衡内的部件,缺乏文物證據。凌焕推測的金鍵、劉寶楠所謂的“木質用金爲裹”,目前所見出土實物亦無。汪少華曾指出“出土文物帶有一定的偶然性和片面性”,並舉了“伏兔”和“較”兩種車器的舊解因不合部分出土文物而被質疑、後又經其他文物驗證的例子。插銷狀的輗、軏是否也會經歷這樣的過程?我們翹首以盼更多實物的出土。

爲了彌合訓詁材料與考古文物的差異,黄金貴曾提出上古存在兩種固定輈、衡的方法:

漢揚雄《太玄經一·閑》:“拔我輗軏,貴以信也。”……揚文稱“拔”,可見,輗軏都是插孔之物。……今許多出土物所見,衡輈之交處既不鑿孔插輗軏,也不采用榫卯結構,而是設帶與紐相縛結,縛衡的帶穿過紐將衡木綁固。最早的紐見於陝西鳳翔馬家莊車坑遺址出土的山形銅紐,秦始皇陵二號銅車與滿城二號西漢墓出土紐均U形。可見,上古馬車縛衡於輈的方法可大别爲設輗軏或設金屬紐兩種,兩種皆需帶纏縛以固之。

合乎文獻記載的插銷狀輗、軏至今未見實物,文物所見輈、衡固接的繩索狀鍵又與古書不符。究竟是文獻材料的時代性和地域性造成的同名異實、同實異名,還是因文物出土數量和狀態導致木製輗、軏朽壞而湮没不爲人知,抑或兼而有之?在新材料出現之前,黄金貴的説法暫時不失爲一個合理的折衷方案。

二、軛、衡、槅混同考

《古代漢語》文選注釋中的“連接牛車轅端與軛(横木)的關鍵”和通論中的“車轅前端駕在牲口脖子上的横木叫做軛。軛和衡是同義詞”又讓我們産生了新的疑問:大車上跟“衡”作用相同的那根横木不是叫做“鬲(槅)”嗎?怎麽會叫做“軛”?“軛”幾時又與“衡”成爲了同義詞、指稱車前横木了?《漢語大字典》《漢語大詞典》和其他一些工具書,“軛”及其異體字“軶”“枙”諸條都没有“車轅前端駕在牲口脖子上的横木”這麽一個義項,只有我們熟悉的“牲口拉東西時駕在頸上的器具”這個意思,也就是孫機《漢代物質文化資料圖説》圖29—1中的左右兩個東西。這究竟是怎麽一回事?

(一)軛、衡、槅爲三物

“衡”是馬車前端垂直於輈的横木(也有兩頭往上翹起的“曲衡”,已見於出土的商代車馬實物及青銅器銘文,但其主體部分仍是平直的圓徑横木),“軛”是縛於衡上架在兩匹服馬脖子上的“人”字形器具,考古和文獻的互證已屬確鑿,丁鼎、程紅、汪少華引孫詒讓考證,亦已辨明,無需再贅述。“軛”,《説文》字頭作“軶”,曰:“轅前也。从車,戹聲。”又《説文·户部》:“戹,隘也。从户,乙聲。”其實“戹”不是聲旁,而是“軛”的初文。孫詒讓指出金文录伯敦説金車之飾有“金戹”,此“戹”字作,“當爲軶原始象形字”,“上從一以象衡,中從以象軏,下從以象軶,其義甚精”。高鴻縉《中國字例二篇》又認爲:“上一横爲衡,中孔爲轙,所以載轡,徐鍇曰‘《爾雅》:“軛上鐶,轡所貫也。”是也。兩邊下曲如叉狀者名曰軥,即所以叉馬頸者。”何琳儀、程燕則認爲“這一半圓形孔,乃‘衡上之鍵,起固定衡與軛的作用。其位置本在衡與軛之間。從軛的正面觀察很難見到。‘戹字的這一部位,金文在軛右,甲骨文在軛左(詳下引齊家村甲骨)。古人質樸,並不拘泥於平面透視”。按:軏是連接輈、衡的部件,不在軛上,孫説不甚確;轙裝在衡上,分别位於左右軛兩側,是向上凸起的半圓或倒U形環,用以貫轡,如象轙,位置當在象衡的“一”上方,而不是下面,高説亦誤;何、程文“衡上之鍵”脚注云出自阮元《車制圖考》,是書又名《考工記車制圖解》,今核原文,乃引用揚雄“拔我輗軏”後,謂“其曰‘拔,則爲衡上之鍵可知”,實指輗、軏,無關乎軛,但説古人造字不拘泥於平面透視,却給了我們一些啓發。最質樸的軛全身木質,講究的在表層包銅,軛上端尚未分叉部分稱爲“軛首”,出土的銅質軛首,有的“面、背部有小紐及釘孔,備縛用”,朱鳳瀚則認爲“軛首中部有圓形穿孔,楔釘以固定軛脚”。有的軛首正面或背面還有半環形鼻。不論其功用如何,部分軛首中部存在横向穿孔,或有半環形紐,是事實,穿孔和紐鼻之殷商青銅軛首實例如下圖:

目前看來,“戹”金文象形字中間位於衡下鈎上的,很有可能就是軛首的穿孔或紐鼻。軛下半部分叉開的兩腳末端又往上翹,呈兩鈎狀,鈎上掛着套在馬脖子下方的革帶(頸靼)。軛兩脚之鈎又稱“軥”“朐”。《左傳·襄公十四年》“射兩軥而還”,杜預注:“軥,車軛卷者也。”《説文·車部》:“軥,車軛下曲者。”《左傳·昭公二十六年》“繇朐汏輈”,杜注:“朐,車軛。”

出土竹簡“戹”字寫法沿襲了金文:望山楚簡二號墓簡2有“衡戹”連文,戹字作;曾侯乙墓竹簡6—7亦書“衡戹”,戹字作,乃從金文之形演變而來,又見簡10、20、43、61、66、112、115;睡虎地秦墓竹簡《法律答問》179也有“衡戹”,字作。楚簡、秦簡皆以“衡戹”連文,上述睡虎地簡“衡戹鞅韅轅靷”多個車馬名物並列,衡、軛在漢以前别爲二物甚明。此外,西周金文所見周王賜物中屢見“金戹”與“右戹”,陳漢平《西周册命制度研究》、黄然偉《殷周史料論集》已論。“右戹”之稱也可證明“戹”是左右成對的器物,與單根横木的“衡”完全不同。

“戹”字後加義符“車”,才有了後起字“軶”。至於從“厄”作“軛”,或直書“厄”字(如《詩經·大雅·韓奕》“鞗革金厄”),據何琳儀、程燕考證,小篆“戹”字形由金文的象形字訛變而來,並“亦有聲化趨勢(戹、乙均屬影紐)”,又因漢代文字“戹”或寫作、,進一步訛變成了,就與《説文·卩部》訓“科厄木節也”的“厄”字同形了。段玉裁注以“軛爲正字,厄爲假借”,《韓非子·外儲説左上》“鄭縣人得車厄也”王先慎集解云“‘厄即‘軶之通借字”,從字形源流來看,這是未見古文字而導致的誤解。

“鬲(槅)”不見於漢以前文獻。事實上,漢以前關於大車或牛車的記載都可謂稀少。幸運的是,還可以從另一個角度間接了解上古服牛之法,那就是牛耕。牛拉犂耕田,與駕車一樣,都是利用畜力牽引,最大的區别在於其後曳引的是車輿還是犂鏵,前端架在牛身上的衡或槅都是一樣的。正因如此,我國古代牛耕也像車馬一樣,經歷了從獨輈到雙轅、雙牛到一牛的演變過程,扼牛之具也隨之産生了一些變化。謝忠梁據歷史文獻、出土文物和中外各民族多種牛耕法的分布現狀,梳理出我國二牛耕田法的三個歷時發展階段:最初是原始的“角軛”階段,用一根平直的木棒横着綁在兩牛的角上,犂的長轅就夾在二牛之間,最前端固定在“角軛”中央,任乃强上世紀30年代所撰《西康詭異録》就記載了他在康巴藏區考察時見到的這種原始牛耕法;比“角軛”較爲進步的是“肩軛”階段,也就是把角上的横木移到牛頸部、肩胛骨前,俗稱“二牛擡槓”,更便於牛發力,且不傷角;最進步的是“曲軛”階段,每頭牛頸上單獨架一個彎曲的軛,一牛即可牽引,不用再多一頭牛來擡槓了。孫機也指出:“漢代的犂起初只有一根長轅,轅端裝衡,衡下用軛駕兩頭牛,即所謂‘二牛擡槓,和傳統的駕車方式基本相一致。”

迄今發現的最早牛車實物,出土於甘肅馬家塬戰國晚期墓地。墓地屬於西戎首領及貴族,已發掘墓葬59座,共發現40餘輛車,其中M18、M19、M57號墓各隨葬一輛牛車。服牛之法正是二牛擡槓式,其車架結構較馬車有所改裝,車輈部分加固成三輈加一横木的“”形,車衡比馬車更長一倍,車軛則已簡化爲“艹”形,只在輈的兩側分别用兩根木棒並列綁縛在衡上,考古學者復原如圖4,並認爲這種車架結構體現了古車從獨輈向雙轅發展的過渡階段。

這種“二牛擡槓”式的牛車,北宋《清明上河圖》中還有,也是垂直插了四根木棍充當車軛,近現代仍零星見於北方農村。陳墨香説他四十年前“過河南,見其地,有所謂二牛擡槓車者,訝其制太拙”。王振鐸、李强也提到山西省有兩種二牛擡槓式牛車,其中岢嵐縣鐵輞車的兩轅在中間成“A”形,前横一槓繫二牛,頗有馬家塬戰國牛車的遺風。

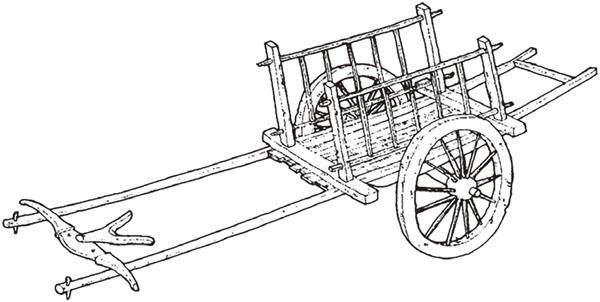

雙轅牛車至晚在戰國早期也已産生,目前所見最早的文物是陝西鳳翔八旗屯秦國墓葬出土的兩件戰國早期陶牛車模型,牛一牝一牡,“出土時泥質灰陶車輪置在牛的身後左右兩側,它們之間有車轅、軸、輿等木質朽痕,且車轅爲兩根”。可惜車衡部分已朽。湖北江陵鳳凰山167號西漢早期墓葬也出土了一輛木牛車,劉永華形容它的“車衡很特别,中間寬而扁平,兩頭微彎如鈎狀,似爲駕挽牛車而專門設計的”,實物寫生圖如圖5。

這樣的車衡,已經與二牛擡槓那種跟馬車車衡一樣的圓木棒漸漸有了區别,但仍是衡、軛有别,二物並用,等到東漢時才演變爲一根中間微微拱起的木頭直接繫連雙轅兩端。

劉永華據出土文物,認爲“鬲”是車制由獨輈變爲雙轅後,爲了適應牛的體型特點,將原來合用於雙轅馬車的衡、軛加以改造,“變成中間拱起的圓木棍,改變後的衡被稱爲‘鬲”,“漢代時已有此物,或許江陵鳳凰山167號墓出土的牛偶車上形狀奇特的衡與軛組合起來就是一種早期的鬲”,“到了晉代,已將衡軛合而爲一了”。其説有一定道理,目前來看既能够解釋“鬲(槅)”不見於漢以前文獻的問題,又合乎出土牛車之制,只是上限劃到晉代有點晚了。據王振鐸、李强考證,東漢牛車已習用一體的槅(詳本章第二節)。唐代以來“槅”又寫作同音字“格”,或從車作“”。《慧琳音義》卷一五《大寶積經》音義“轅軶”條:“下音厄,經作‘軛,俗字也。鄭注《考工》:‘轅端厭牛領木也。俗呼車格,訛也。”又卷六〇《根本説一切有部毘奈耶律》音義“車軶”條:“郭璞曰:‘車轅端横木壓牛領者。俗呼爲車格。或作,曲木是也。”“俗呼”二字,也證明了雖然“鬲(槅)”的文獻用例不多,但確是一個活生生的口語詞,甚至直到今天還活躍在關中方言裏:《西安方言詞典》有“牛槅頭niou24 kei21 thou”條,釋義爲“牛軛”。《漢語大詞典》“格”字條也收録了牛槅義:“?犂衡。唐樊綽《蠻書·雲南管内物産》:‘每耕田用三尺犂,格長丈餘,兩牛相去七八尺,一佃人前牽牛,一佃人持按犂轅,一佃人秉耒。宋兆麟《西漢時期農業技術的發展》:‘《蠻書》所謂的格,也就是二牛擡槓中的木槓。”

(二)車馬制度變遷致使軛、衡、槅混淆

既然漢以前軛、衡劃然有别,那麽《古代漢語》“通論”以軛爲“横木”、看作是“衡”的同義詞的説法又從何而來?事實上,軛、衡混同的現象早在漢人筆下就已出現了。《小爾雅·廣器》:“衡,?也。?上者謂之烏啄。”段玉裁《詩經小學》正曰:“當作‘扼下也。扼下者謂之烏啄。”“烏啄”之稱最早見於《詩經·大雅·韓奕》“鞗革金厄”《毛傳》:“厄,烏蠋。”陸德明《經典釋文》引作“烏噣”。段玉裁認爲“烏噣即《小爾雅》《釋名》之烏啄也”。《釋名·釋車》:“槅,枙也。所以扼牛頸也。馬曰烏啄,下向,叉馬頸,似烏開口向下啄物時也。”可知“烏啄”就是馬頸上的車軛。以軛當衡,自《小爾雅》始。

“通論”引《論語·衞靈公》“在輿則見其倚於衡也”句作爲軛、衡同義的例證,也是受了舊注的錯誤引導。此句注釋,何晏《集解》引包氏曰:“衡,軛也。言思念忠信,立則常想見,參然在目前。在輿,則若倚車軛也。”皇侃、朱熹均仍其誤。

軛、衡相混已擾人視聽,槅的加入更增添迷霧。《説文·木部》:“槅,大車枙。”段玉裁注:“枙當作軶。《車部》曰:‘軶,轅前也。”戴震《考工記圖·釋車》:“大車之鬲即横木,横木即軶”,“軶謂之鬲,持鬲者謂之輗”。宋翔鳳《小爾雅訓纂》:“衡,輈耑横木。……此知軶即衡,……此知大車轅耑有衡横加牛頸,亦謂之軶而已。……《小爾雅》軶作扼者,《説文》作槅,或作戹、作?,取?搤之義,故字亦通用也。”

爲什麽漢代以來屢有混淆衡、軛、槅三器物的現象發生?這就要結合考古資料和車馬制度研究成果再加考辨了。

如本章第一節所述,早期的馬車和牛車都是獨輈一衡、成對服駕,戰國時有了雙轅車。到了漢代,除皇帝特别頒賜給貴族和長者、賢者、使者以示殊榮的駟馬安車仍爲獨輈外,其他車型都變成雙轅了。正是雙轅車全面取代獨輈車這一重大變革,導致了軛、衡、槅三者的混淆。孫詒讓直謂“蓋衡鬲之制,淆失莫辨,自漢時已然矣”,信然。

王振鐸、李强專研東漢車制,復原了多種車型,大車服牛者爲牛車、駕馬者爲輂車,其餘如軺車、軒車、輜軿等雙轅駕馬小車只在車箱部分有區别,衡軛部分是通用的。第一章“大車”詳細考證了當時牛車與輂車的形制,指出:

許慎是借馬車的軶,來説明牛車的槅,認爲它們是相似的,……槅是牛車上常用的一種壓在牛領上的輓具,……它不僅用來引車,而且是代替車鞍起支點作用,這也是和晚期用鞍套牛車的不同點之一。……軶和槅都需要用一種皮製的繩帶縛於轅上。近代牛槅,仍用此種懸縛方法,應如圖一○的皮鞙,應縛在槅的兩端。……

輂車是大車駕馬,其主要特點是在直轅前端,附有曲形的拱架。……輂車的名稱可能是源於車的駕法,更具體的説,指的應是拱架的特徵。輂車亦可初步釋爲以輂駕車。……輂和車轅的結合,是采用在輂足上各加一木橛,和轅輗相縛固的。……關於馬軶的裝置:從東漢畫像中了解,除稅駕的輂車外,都是將軶縛在輂上。

其餘駕馬小車的衡軛大致相同,都是一根横木,中間縛一軛,兩頭連雙轅,如孫機《漢代物質文化資料圖説》圖29—2所示(圖7)。

這種與獨輈車一樣的横木縛軛結構,用在馬匹上,毫無疑問會遇到和先秦古車一樣的問題:車輿和馬頸的高度不一致,轅前半部分需要向上曲伸。孫機《中國古馬車的繫駕法》考察認爲,雙轅馬車的“衡”在漢代經過了一系列演變的過程。從現存漢代壁畫、畫像磚等文物圖像來看,西漢及東漢前期很多馬車的雙轅前端都呈蛇首狀彎曲上昂,楺製時爲了曲度便難以利用粗碩的木材,又因爲馬頸駕軛導致車子重心提高,增加了翻車折轅的幾率。輂車的曲形拱架,就是在馬頸裝軛時利用單獨的拱架,使車轅前端不必上翹,得以更粗大、更平直,車子重心也更低更穩。很快雙轅車的衡就從横木改進成“兀”字形架,到東漢建和元年(147)武氏祠畫像石的“軛式衡”,最後直接取消車衡、把轅端連在軛軥上,東漢末—三國初遼陽棒臺子屯墓壁畫已見。軛與槅、衡相混,當自此始。至晚在漢末三國時期,雙轅馬車就抛棄了縛軛於輂的“軛式衡”,徑直連接軛軥與兩轅,原來的“衡”徹底從車體上消失。孫先生接着説:

上述實驗已經超出了輂車的範圍。這裏的車轅甚至已成爲一條幾乎没有弧度的直桿了。但同時軛脚却須斜向外侈,以遷就轅端。揉轅的困難雖然免除了,侈脚的大軛却又成爲亟待改進的對象。

可是就在侈脚軛出現的時期,高級牛車已開始流行。……魏、晉以後,這類牛車日益風行,十六國以來的大墓中表現出行的陶俑群或壁畫中多以牛車爲主體。……在這種情勢下,秦漢以來最常見的駕馬之軺、軿等車型乃迅速消失。這時的馬多用於騎乘。除輂車外,高級馬車並不多見,偶或有之,它的車箱也常常仿效長檐牛車的形制。因而,在繫駕方式方面,這時的馬車也就更進一步地向牛車靠攏。

由此可知,在軛式衡(或者叫輂架)消失後,直接縛轅的軛比原先縛衡的軛張開角度更大,所以被孫機稱爲“侈脚軛”。軛“侈脚”後,與牛車之“槅”的區分度也就更小了,東漢以來諸學者未必察知,以致槅、軛相混難分。《古詩十九首》曰“牽牛不負軛”,即混同之證。魏晉以後牛車的流行又加速推動了馬車繫駕方式與之趨同,如莫高窟257窟北魏壁畫鹿王本生故事中的馬車及下圖所示西魏大統十七年(551)石造像之供養人的馬車,馬頸上的器具與牛槅並無二致(圖8)。

馬的鬐甲遠小於牛的肩峰,槅施於馬並不合用,因此古人又在馬頸上加了一圈用軟

材料填充的肩套,以增加馬鬐甲部位的高度,使軛或槅不易滑脱,莫高窟156窟晚唐壁畫已見。到了北宋,更是直接抛棄了舊有的衡、槅、軛等車器,直接在軟肩套上繫繩、繩再縛於轅端拉車,《清明上河圖》已繪有用此方法牽引的牛車(圖9)。南宋時發明了“小鞍(馱鞍)”,至晚在元初已把肩套和小鞍一同裝備到馬上駕車,這就是沿用至今的小鞍—肩套式繫駕法,簡稱“鞍套式”,西安曲江池西村至元二年(1265)段繼榮墓出土陶車模型(圖10)就采用此式,小鞍加肩套“完全免除了木軛造成的磨傷,降低了支點,放平了車轅,而且可以充分利用馬適於承力的肩胛兩側”,在增强曳車能力的同時保持行車的穩定。

車制歷經多次變化,去古愈遠,軛、衡、槅淆亂愈甚。中古以來文獻槅、軛已多不分,如《抱朴子·詰鮑》:“荷軛運重,非牛之樂。”又如敦煌寫本BD982(北6286,昃82)北涼曇無讖譯《大般涅槃經》卷一:“是諸寶車出種種光,青黄赤白,轅(槅)皆以七寶廁填。”各種寫本均作“”或“槅”,但是S.2821號《大般涅槃經音》第一卷作“枙”,《敦煌經部文獻合集》5209頁校記〔七〕:“枙,經本相應位置未見,而有‘轅(槅)皆以七寶廁填句,‘枙疑爲‘(槅)字異文。”當時牛馬車制趨同,“槅”“軛(枙)”又同屬麥韻,僅聲母有見、影之别,兩層因素疊加,極易互訛。

有一種看法認爲“軛”與“槅”是假借字關係,也就是同一個詞的不同寫法。《説文》“軶”字段注説:“《毛詩·韓奕》作厄,《士喪禮》今文作厄,假借字也。《車人》爲大車作鬲,亦假借字,《西京賦》作槅。”段玉裁認爲“厄”和“鬲(槅)”都是“軶”的假借字。唐宋人已有把“軶”和“槅”看作異體字(假借字)的,比如《慧琳音義》卷五七《佛説駡意經》音義“犂槅”條:“下耕核反。《説文》:‘槅,車軶也。從木,鬲聲。或作扼,音嚶革反。《説文》‘扼,把提,非經義。經從木作枙,俗字。”又卷六六《集異門足論》卷三“無明軶”條:“下鸎格反。《考工記》云:‘車人爲車軶,長六尺也。又云:‘軶謂轅端上壓牛領木也。《考聲》云:‘今車槅也。《説文》云:‘轅前也。從車,戹聲。戹音厄,槅音革。《論》文作‘軛,俗字也。”《集韻·麥韻》:“軶、鬲、枙,《説文》:‘轅前也。或作鬲、枙。乙革切。”但彼時駕引牛馬的槅與軛形制早已趨同,甚至已經開始采用肩套,且逐漸向更新的鞍套式轉變,與其説它們是通假字,不如説是現實社會生活變遷導致的音近字混淆。《大字典》“鬲”條據《集韻》專列一義:“(三)è 《集韻》乙革切,入麥影。①同‘軶。車上繫在轅前架於牛、馬頸的部件。”書證只有《集韻》該條。《大字典》的處理恐不可取。

餘論:《古代漢語》教材的問題

最後回到教學。綜上討論可知,《古代漢語》教材“文選”《論語·爲政》句注解及“古漢語通論(二十二)”都存在比較嚴重的問題。先看“文選”注釋部分:

大車,指牛車。輗(ní),連接牛車轅端與軛(横木)的關鍵。小車,指馬車。軏(yuè),連接馬車轅端與衡(横木)的關鍵。(第1册,181頁,2004年印本)

“軛(橫木)”是錯誤的。軛是上端縛於衡、下端叉開兩脚架在牛馬頸上的“人”字形器具,鬲(槅)才是大車轅端駕牛之木,且不是横而直的,而是中央微微拱起、類似於“侈脚軛”樣式的圓木棍。

再看“通論”:

轅是駕車用的車槓,後端和車軸相連。轅和輈是同義詞。……

車轅前端駕在牲口脖子上的横木叫做軛。軛和衡是同義詞。區别開來説,軛用於大車,衡用於小車。所以《論語·衞靈公》説:“在輿則見其倚於衡也。”

車轅前端插上銷子和軛相連,叫做輗。輗和軏是同義詞。……

第一,“轅和輈是同義詞”“軛和衡是同義詞”“輗和軏是同義詞”的表述不够準確。這涉及如何界定“同義詞”的問題,特别是名物詞,兩個東西作用相同就可以稱爲“同義”嗎?比如上古的衆多飲酒器,不乏用途相同而形制有小異者,但不能説爵和角、尊和彝是同義詞。“通論”把這三組詞分别看作“同義詞”有欠妥當,最好改爲“用途相同”。此外,轅和輈在漢代雙轅車流行以前不相混,大車雙轅平直,小車獨輈上曲;漢代以來雙轅車爲了駕馬也變得轅端上曲,獨輈車又日趨没落,逐漸導致“輈”“轅”不分,乃至成爲同義詞。

第二,“車轅前端駕在牲口脖子上的横木叫做軛”“軛和衡是同義詞”的説法,混淆衡、軛,實際上反映的是魏晉以來牛馬車制趨同後的情況,不合於上古漢語。軛確實是車轅前端駕在牲口脖子上的東西,但並不是横木(衡),而是呈“人”字形,在牛車與馬車上叉開角度不一樣。軛與衡並不是同義詞,東漢中期以前二者劃然有别,只是在東漢中後期因馬車去掉衡木,軛直接縛於轅,在功用上與牛車之“槅”相同,在形狀上張開角度更大、愈近似於牛槅,於是有了許慎所言“槅,大車枙”,却不能據此簡單地認爲軛=槅=衡。“軛用於大車,衡用於小車”亦誤。在獨輈車時代,大車小車均用衡,衡上縛軛,牛車有時以四根垂直的木棍代替軛;東漢中期以前的雙轅車,無論大小車都有軛與衡;東漢中期以後,駕牛雙轅大車只用槅,雙轅馬車也逐漸抛棄了舊有的衡、軛,發展爲與牛槅相近的侈脚軛;南北朝時期,馬車駕引與牛車趨同,槅也用於駕馬,由此槅、軛才逐漸完全混淆;唐宋以後,牛車與馬車都采用了新的肩套式和鞍套式繫駕法,不再使用衡與軛了。

第三,“車轅前端插上銷子和軛相連,叫做輗”也存在問題。輗和軏不是同義詞,但用途一致。輗是大車之轅與衡或槅連接的關鍵,“和軛相連”的説法是承第二段軛、槅、衡混淆之誤而來。

由上文所論可知,古代名物詞的訓釋是一個複雜的問題,其中不僅有同實異名和同名異實的錯綜交雜,有時還涉及字詞關係,或是需要細察事物本身形制的歷時變化。大型辭書和各種古書的注釋在這方面多有問題,值得深入探討。

補記:

本文臨近刊出時,作者注意到新公布的“2023年度全國十大考古新發現”中入圍的陝西清澗寨溝遺址瓦窯溝M3出土了一輛編號12的晚商雙轅車,“在目前商周考古發現中屬僅見”,“爲平行的雙直轅,前端横置一弓形軛”,“當爲首次考古發現年代最早的雙轅車實物,應該就是文獻和金文中記載的牛車或大車”(陝西省考古研究院資訊:https://web.shxkgy.cn/information/detail?id=718)。該發現把現存雙轅車及牛槅最早實物的年代一下子提前到了晚商,令人欣喜。但相應地,本文已采用或提出的部分觀點,就需要重新認識:雙轅牛車和牛槅自商代以來一直存在,牛車也没有經歷從獨輈到雙轅的演變,雙轅牛車(大車)與獨輈馬車(小車)長期共存;馬家塬戰國墓地的“二牛擡槓”牛車和鳳凰山西漢墓的衡軛組合雙轅牛車,可能是東漢以前車制逐漸變革期間的“非典型”産物,而不是車制演變鏈條中的一環。我們期待關於新出土牛車的正式發掘報告和研究。

(本文第一、第二作者分别爲浙江大學漢語史研究中心、文學院教授及博士研究生)

*本文最初思考時曾與汪少華先生討論,多有獲益。張小豔教授和任玉函、王文香、史可鑒及牆斯、蔣玉斌伉儷曾提供資料。顔世鉉先生對文章初稿多所指正,並惠賜衆多有用的資料,張傳官先生也提出過不少有價值的意見。謹此統致謝忱。