基于科学评估为孤独症新生提供入学支持的行动研究

2024-05-10孙韡郡

【摘要】 在普校随班就读的孤独症新生往往存在入学适应问题。上海市虹口区借鉴特殊教育常用的教育评估方法,从解决孤独症新生入学适应问题入手,设置更为科学的评估方式,丰富孤独症新生的学情分析信息,建立孤独症新生入学支持工作机制,帮助普校教师突破孤独症新生接纳难、教学支持弱的现实困境。

【关键词】 孤独症学生;入学支持;科学评估

【中图分类号】 G760

【作者简介】 孙韡郡,上海市虹口区密云学校(上海,200092),上海市虹口区特殊教育康复指导中心(上海,200092)。

随着融合教育的不断推进,越来越多的孤独症儿童进入普通学校普通班级就读。孤独症儿童存在社交沟通障碍、刻板行为、无语言、多动、认知发展落后等发育问题,对他们适应普通学校的校园生活和学习造成了较大的影响。2020年教育部出台《关于加强残疾儿童少年义务教育阶段随班就读工作的指导意见》,要求健全科学评估认定机制,规范评估认定[1]。2022年《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》明确提出,积极探索科学适宜的孤独症儿童培养方式,为孤独症儿童更好融入普通学校学习生活提供支持[2]。孤独症学生的个体差异显著,很多普校教师在对其进行学情分析时缺乏科学的方法,或基于个人经验判断,或直接从教学参考资料中“移植”,极少有教师会采用实证方法分析[3]。而且学情分析往往局限于对学生群体共性的分析和归纳,缺乏对学生独特性和差异性的分析[4]。

上海市虹口区借鉴特殊教育常用的教育评估方法,从解决孤独症新生入学适应问题入手,设置更为科学的评估方式,丰富孤独症新生的学情分析信息,建立孤独症新生入学支持工作机制,帮助普校教师突破孤独症新生接纳难、教学支持弱的现实困境。

一、孤独症新生入学支持工作机制

入学初期是孤独症学生特别容易出现问题行为的时期。从内因上讲,陌生的校园环境和教师、复杂多变的课程安排等,会让孤独症新生感到原有节奏被打乱,难以快速建立新的秩序,造成预期失控,进而产生焦虑、愤怒等情绪。受语言障碍的影响,大多数孤独症新生容易用问题行为(如尖叫、哭闹、甩手等)来表达情绪。从外因上讲,学生家庭对入学适应关注不足、前期功能干预效果不佳以及教师缺乏孤独症相关知识等因素,都可能导致孤独症新生入学适应困难。

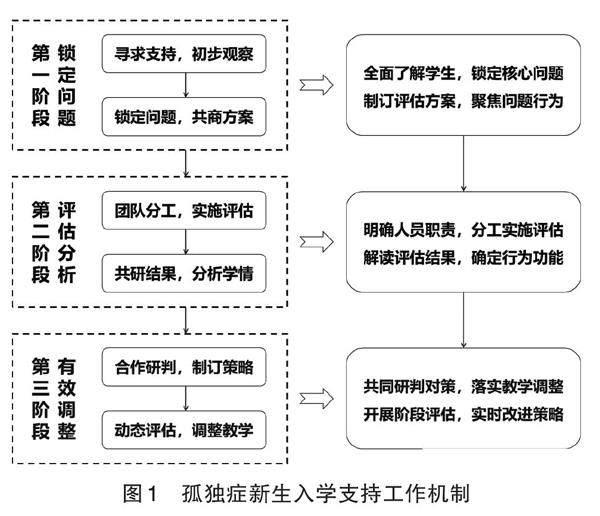

虹口区以“支持孤独症新生入学适应”为总目标,从“科学评估”入手,以“问题和需求”为导向,围绕“锁定问题”“评估分析”“有效调整”3个阶段,形成孤独症新生入学支持工作机制(见下页图1)。虹口区将孤独症新生科学评估的范围限定在以下几个方面:身心障碍(如障碍类型、障碍特征、严重程度等)、生活自理能力与社会适应能力、语言能力、认知水平、情绪行为、学习动机、学业水平(即学习起点)、学习需求等。

为了弥补普校教师应对孤独症新生专业性不足的短板,虹口区创设了普校特殊需要新生入学咨询服务机制,采用区校合作模式,按需安排区特殊教育指导中心(以下简称区特教中心)专业经验丰富的巡回指导教师入校支持,提高普校专业应对能力。在具体实践过程中,首先,区特教中心接到学校的孤独症新生入学咨询服务申请后,安排巡回指导教师采用入校带教的形式,进校与学校教师一起观察,锁定核心问题,共同制订孤独症新生的观察评估方案;然后,以科学评估为抓手,区校分工实施不同的评估,厘清造成孤独症新生入学适应困难的可能原因,分析其行为发生的动机和功能,形成精准的生情分析;最后,区校两级教师共寻共研对策,寻找同时满足学生教育需求和教师教学需求的平衡点,制订并实施适宜的个性化支持方案,在实施过程中动态评估、调整方案,以支持孤独症新生尽快适应学校生活。

二、孤独症新生入学支持工作流程

(一)锁定问题阶段

1.寻求支持,初步观察

普通学校发现存在入学适应困难的孤独症新生后,第一时间向区特教中心提交新生入学咨询服务申请。区特教中心派巡回指导教师进校与学校教师共同进行校园观察。

本文以孤独症新生小虹(化名)为例。小虹已经入学一周,在这一周中,小虹在教师授课过程中随意离开座位,甚至走出教室,存在課堂适应困难。另外,多名任课教师向班主任反映,小虹上课时经常突然尖叫、哭闹,教师也没有发现引发她这些问题行为的原因。班主任和资源教师对小虹进行初步观察后,认为问题比较棘手,因此向区特教中心求助。区特教中心马上派出经验丰富的巡回指导教师进校支持。区校教师共同研讨,做好小虹的信息汇总,如小虹在不同校园活动中问题行为的出现情况,任课教师对小虹采取的应对策略以及策略是否有效,班主任从小虹父母处获取的基本信息等。

2.锁定问题,共商方案

在完成信息汇总后,巡回指导教师组织学校资源教师、班主任和部分任课教师,从问题行为对学生自身的影响、造成校园伤害的可能性、对集体教学的影响程度等方面综合考虑紧迫程度,锁定亟待解决的核心问题。采用“假设+评估验证”的方法,共同研讨引发问题的可能原因,并分析原因涉及的相关能力,确定评估维度。

巡回指导教师与资源教师、班主任经过研讨,最终确定了小虹校园适应困难的3个核心问题。(1)无法安坐:在课堂上仅能保持5分钟左右的安静坐姿,之后就摇来摇去、晃动桌椅或者离开座位。(2)大声尖叫:课上,小虹会突然大声尖叫或者说无关话语,声音响度较大,持续时间较长,严重干扰教师授课,导致同伴难以听清教师讲授的内容。(3)不听从指令:喜欢趴在或躺在地上,排队时找不到自己的位置,行进时会穿来穿去,常常冲撞到行进中的其他同学。教师口头制止她时,她通常像没听到一样,继续我行我素。在研讨会上,巡回指导教师提出可能引发小虹同学核心问题的假设原因,并依据原因确定小虹后续待观察评估的维度为行为控制能力、口语表达能力、语言理解能力、感觉统合能力、模仿能力等,再依据评估维度,选择适合评估这些能力的评估工具(见表1)。

(二)评估分析阶段

1.团队分工,实施评估

巡回指导教师与学校资源教师、班主任、任课教师等组成融合教育团队,依据评估维度,选择适合的评估工具,团队分工开展评估。必要时也可以请校外专家帮助完成部分评估项目。

经过研讨,小虹需要进行的评估内容较多,部分评估工具对实施者有较高的专业要求。因此,团队协商决定:小虹的儿童心理教育评估(PEP-3评估)、语言功能评估由巡回指导教师完成;ABC课堂行为观察记录表由巡回指导教师和班主任共同完成;感统能力检核由学校资源教师完成。

2.共研结果,分析学情

评估结果包含生理发育年龄、智商、疾病严重程度百分等级等专业化信息,普校教师难以将数据与学生行为特征相关联,甚至容易出现以某一个特征“标签化”孤独症学生的情况。因此,参与评估的融合教育团队成员须共同研读评估结果。巡回指导教师发挥专业优势,依次解读评估数据所反映的学生能力情况,确保普校教师能够直观清晰地理解学生疾病、功能及校园表现三者之间的关系,最终形成“成因可探究,行为可解释”的学情分析报告。

以孤独症新生小虹的学情分析报告为例。“无法安坐”原因分析:PEP-3评估结果显示,小虹各项能力远低于同龄儿童发展水平;模仿板块评估分数仅相当于3岁年龄组水平,即仅能保持幼儿园小班小朋友的安坐时长。因此,小虹在小学课堂中,是难以长时间保持安坐的。同时,模仿能力弱还会导致小虹不能通过观察和模仿同伴的安坐行为来修正自己不恰当的课堂行为。“大声尖叫”原因分析:ABC行为分析结果显示,小虹大声尖叫的时候,基本都有需求想要表达;PEP-3评估结果显示,小虹的语言能力较差,仅相当于同年龄组水平的20%。因此,小虹在很多时候无法用恰当的语言表达出自己需求。例如,教师在发画笔时,小虹非常想要,但由于不会完整表达“我想要这支笔”,只能用“尖叫”表达想要得到画笔的需求。“不听从指令”原因分析:语言功能评估结果显示,小虹仅能理解词组和简单句,且听觉注意力欠佳。因此,小虹难以听懂课上由复杂句构成的指令,加上课堂环境嘈杂,导致小虹难以执行集体指令。

(三)有效调整阶段

1.合作研判,制订策略

找到问题产生的原因后,巡回指导教师、班主任、资源教师及任课教师共同参与研判会,依据学生的评估结果及问题行为的成因分析,共同商讨解决问题的策略。

为了帮助小虹解决入学适应问题,融合教育团队制订以下策略。

“无法安坐”的对策:开展安坐、延迟满足等锻炼控制能力的个训课,运用视觉提示卡、程序时间表等工具,帮助小虹建立课内可预期的学习秩序,逐步提升自我控制能力;班主任把小虹的座位安排在教室前排,通过物理环境的调整,便于授课教师及时关注和提醒小虹,减少问题行为的发生次数。

“大声尖叫”的对策:指导小虹的任课教师掌握孤独症学生的沟通模式及特征,并通过课堂观察表中的行为记录,学习鉴别和回应小虹的需求;采用语言示范及视觉沟通卡片等辅助沟通方式,帮助小虹学习恰当的语言表达方式,建立有效的沟通路径。

“不听从指令”的对策:对小虹进行提升语言理解能力的个别化训练;安排助学伙伴,当小虹未执行集体指令时,及时为小虹提供动作辅助,减少小虹因听不到或不理解指令而产生的行为偏差。

2.动态评估,调整教学

对孤独症新生的观察与评估需要持续进行。某一次或几次评估收集来的信息常常出现相互矛盾的情况。这是因为在不同教育情境中,孤独症新生的行为表现并不一致。为了减少学生学习生活中的各种变化对评估结果的影响,可通过增设ABC课堂观察、教师家长访谈、教育情境评估等评估方法,对随班就读的孤独症新生进行动态化、情境式评估补充,便于教师科学、立体、动态地了解学生。

以小虹“不听从指令”问题行为为例。经过半学期的个别化训练,动态课程评估结果显示,小虹听指令能力显著提高,具体表现为课堂跟随、校园融入、集体活动等参与度明显提升。在近期的课堂观察中,可以明显捕捉到小虹对同伴和教师动作的模仿,其自我刺激行为次数减少了60%,能够在同伴的帮助下进行部分课堂练习。因此,学校资源教师将原来的一对一个训调整为小组课,以促进小虹各项能力进一步提升。

三、孤独症新生入学支持工作成效

1.学生问题行为减少,课堂参与度提升

区校共研共商的合作支持模式,保障了科学评估的有效开展,为各校孤独症新生提供了专业的入学支持。学校按需为学生提供个别化训练、小组课等教学干预,针对性调整集体课堂的物理、人文环境,使学生问题行为显著减少,課堂参与度有效提升,校园适应能力大幅提高。

2.教师科学认识学生,主动接纳,有效支持

了解促成理解,理解助力化解。普校教师在巡回指导教师手把手指导下,评估解读能力快速提升。教师在参与评估、共同研讨的过程中,深入了解了孤独症新生问题行为的成因,充分理解其刻板行为、社交能力弱等核心障碍,主动调整教育教学支持策略,有效助力学生全面融合。

基于科学评估的新生入学咨询服务解决了区域孤独症新生的入学适应难题,验证了以区域特教中心为专业引领、以普校为实施主体的区校合力工作模式的有效性,为孤独症新生校园融合实践路径探索提供了可借鉴经验。未来,虹口区将在区域融合教育实践中,继续优化区校合作解决特殊需要学生校园适应难题的实践路径,采取多种方式全面提升普通学校的评估与支持水平,助力每一个特殊需要学生都能适宜融入。

【参考文献】

[1]中华人民共和国教育部.教育部关于加强残疾儿童少年义务教育阶段随班就读工作的指导意见[EB/OL].(2020-06-28)[2024-03-06].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A06/s3331/202006/t20200628_468736.html.

[2]国务院办公厅.国务院办公厅关于转发教育部等部门“十四五”特殊教育发展提升行动计划的通知[EB/OL].(2022-01-25)[2024-03-06].https://www.gov.cn/zhengce/content/2022-01/25/content_5670341.htm.

[3]马文杰,鲍建生.“学情分析”:功能、内容和方法[J].教育科学研究,2013(9):52-57.

[4]安桂清.论学情分析与教学过程的整合[J].当代教育科学,2013(22):40-42.

(责任编辑:黄春露)