中国考古博物馆:文物讲述 历史言说

2024-05-09本刊综合报道

本刊综合报道

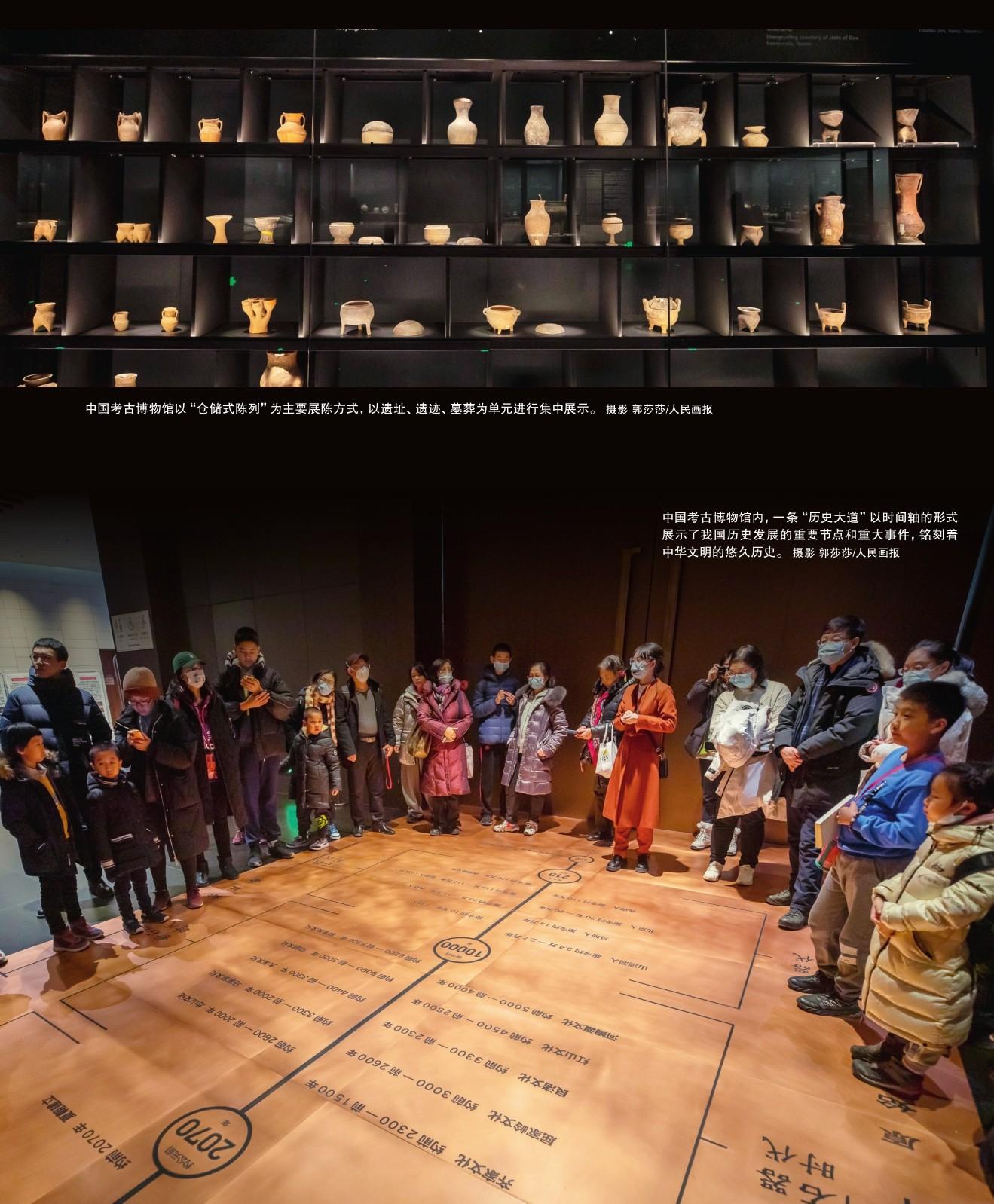

在中国考古博物馆前,拾级而上,推开铸有《千里江山图》纹样的大门,一条“历史大道”在眼前展开,它以时间轴的形式展示了我国历史发展的重要节点和重大事件,铭刻着中华大地上百万年的人类史、一万余年的文化史和五千余年的文明史。大道两侧,两辆出土于河南安阳殷墟遗址的殷商时期马车整体展出,让参观者如同置身于考古出土现场一般……

自2023年9月15日对社会公众开放以来,这座由中国历史研究院建立的、我国第一家以“考古”命名的国家级专业博物馆,不仅是国家宝藏的聚集地,也是中国历史研究院发出“历史正声”的窗口。

赓续文脉

从新石器时代陶寺遗址出土的彩绘龙纹陶盘,到商代殷墟妇好墓出土的嵌绿松石象牙杯;从新疆北庭高昌回鶻佛寺遗址出土的丝路佛迹,到福建平潭“碗礁一号”清代沉船等水下考古发现的海上丝绸之路遗珍……中国考古博物馆见证了中华民族先民筚路蓝缕、以启山林的历史足迹,也见证着中华文脉的赓续绵延。

中国考古博物馆以“历史中国 鼎铸文明”为主题,以考古出土文物和珍贵古籍文献为依托,所设置的基本陈列展厅达7000多平方米,展出展品6000余件。这一基本陈列汇集了几代学者的研究成果,分为“文明起源”“宅兹中国”“大国一统”“和融万方”“民族觉醒”五个专题,展现着中国历史文化和中华文明的无穷魅力。

2023年6月2日,在文化传承发展座谈会上,习近平总书记以“连续性、创新性、统一性、包容性、和平性”凝练阐释中华文明的突出特性。在中国考古博物馆的展陈中,中华文明的突出特性也得到了生动体现:展品涵盖从远古到近代的各个时段,充分展示了中华文明的连续性;陶瓷、瓷器等的繁复工艺是中华文明创新性的缩影;在“大国一统”展区,历代疆域变化、中国古代都城一脉相承的规划布局等展现了统一多民族国家形成与发展的过程;中华文明的包容性与和平性更多地体现在“和融万方”展区,与丝绸之路相关的文物以及场景模拟,共绘一幅文化多元交汇、文明包容共存的博大画卷。

陶人面像

新石器时代仰韶文化

出土于陕西宝鸡北首岭遗址

男性面部形象。脸部丰颐,鼻梁挺直,下颌微圆,顶部平,额前头发用绳纹表示,以黑彩绘出眉毛和胡须,眼睛及口部镂空,双耳扁平,穿有小孔。陶人面像对复原当时先民们的面貌有着重要参考价值,是我国目前发现最早的人像雕塑作品,也是先民留下的最可靠的一张鲜明“照片”。

朱书文字陶扁壶

新石器时代陶寺文化

出土于山西襄汾陶寺遗址

出土于居住遗址内一座陶寺文化晚期的灰坑内,己残。壶鼓腹部用朱砂写有一个“文”,与甲骨文形体结构十分相像。平腹的一面朱书两个字符,目前尚不能识读,有学者认为是“尧”,有学者认为是“邑”,还有学者认为是“唐”。沿破损处涂朱一周,表明在朱书时此壶即己残破。撇、捺笔锋清晰,推测用来书写的工具应为毛笔。

彩绘龙纹陶盘

新石器时代陶寺文化

出土于山西襄汾陶寺遗址

陶寺遗址共出土彩绘龙纹陶盘4件,均出自大型墓葬。此盘褐色胎,内壁及盘心涂黑色陶衣并磨光。唇、沿面涂红,内壁用红彩绘蟠龙纹。

绿松石龙形器

二里头文化

出土于河南偃师二里头遗址

随着中原王朝的社会文化整合,各地具有多源性特征的新石器时代的“龙”形象规范划一,并逐渐抽象化和神秘化,作为兽面形象固定下来,成为王室贵族礼器或威权物品最重要的装饰主题。

二里头遗址出土的绿松石龙形器,放置于墓主人身上,由2000余片绿松石组合而成。龙身长64.5厘米,中部最宽处4厘米,巨头蜷尾。龙身曲伏有致,跃然欲生。龙身有铜铃,内有玉石铃舌。《诗经》中记周王祭祀于宗庙,有“龙旂阳阳,和铃央央”场景描写,与绿松石镶嵌器(龙形器或铜牌饰)、铜铃共存的情况,颇为契合。当时铜铃呈古铜色,与蓝绿色的绿松石交相辉映,可以想见持有者的气派。 摄影 郭莎莎/人民画报

象牙杯

商

出土于河南安阳殷墟妇好墓

米黄色。杯身如觚,圆口薄唇,中腰微束,底较小。通体雕刻繁缛精细的花纹,有兽面纹、夔纹等,并镶绿松石。鋬为夔形头向上,尾下垂,饰鸟纹,镶绿松石。鋬靠杯身的一面,有上下对称的小圆榫,插入杯身。

在商代马车的两侧,有两面镶嵌着诸多器物、有着层层线条的墙壁。它并非只是用以装饰的装饰墙,它所模仿的是田野考古发掘中所必须处理的地层剖面。何为地层剖面?简单来说,人们在一个地方长期活动,就会在原本的地面上堆积起一层熟土,熟土中会夹杂着人们无意或有意抛弃的器物。考古学中把这种土层称之为“文化层”。后来的人在这一“文化层”上活动,便又堆积起新的“文化层”。如若一段时间内没有人类活动,风沙、淤泥等自然活动会形成天然的堆积层,被称为“间歇层”。“文化层”与“间歇层”层层叠压,就在地下形成了如中国考古博物馆序厅两侧墙壁一般的堆积地层。如果没有经过扰乱,上层的年代就必然晚于下层的年代,这样就形成了一部没有文字的编年历史。考古学者即借此判断出了各种文物的相对早晚关系。

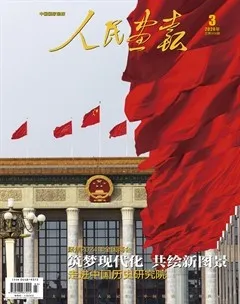

在展品的陈列上,中国考古博物馆以“仓储式陈列”为主要展陈方式,以遗址、遗迹、墓葬为单元进行集中展示。在巩文看来,“仓储式陈列”体现了考古学鲜明的学科特色。

“考古学研究往往是整体地考察一定时间内分布于一定区域,并且具有共同特征的一群遗迹、遗物,即按照考古学文化来研究,着重于遗迹和遗物的系列和类型,而不是孤立地、鉴赏式地研究单个器物。”巩文说,这样一来,就要求陈列不以展示精美的孤立文物为追求,而是以考古学文化、重要的考古学遗址来组织陈列展示,以精品文物与成组器物的有机融合、线图描绘与图版说明的辅助鋪陈来完成对文物所处时代生产技术水平、审美情趣、社会组织、文化传统等社会文化背景的考古学解读。中国考古博物馆展厅中仓储式展柜展架密集式陈列与独立柜的多角度展示正是基于此考虑。