从绿皮火车到边地

2024-05-08

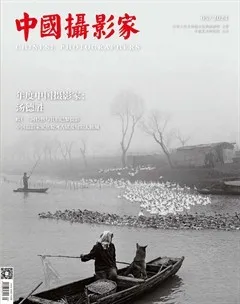

樊航利(以下简称“樊”):大家熟悉你是那组很有味道的《绿皮火车》,最近你又展现出一组记录中国城镇和乡村的《边地》。你感受到的“边地气息”是怎样的?

钱海峰(以下简称“钱”):边地气息,在我眼里不是诗和远方,不是广袤和神秘,那是一种有别于大城市的世俗生活气息。一次次前往,首先是好奇心驱使。异乡有陌生感、新鲜感,那里没有班车,不能投宿,素不相识的人会邀请我进家一起吃饭,这是城市里不会有的体验。其次,随着行走的深入,我看到城镇化建设的推进,也看到朴素乡情里的时代骚动;有震撼人心,也有荒诞不经;有美好期许,也有尴尬困境;有努力不懈,也有安于现状;时间纬度相同,但地理空间不同、生活环境迥异,这些无不吸引我一次次前往,乐此不疲。

樊:你与被摄对象大多是萍水相逢、匆匆一别,影像也是白描式的平铺直叙,什么样的瞬间会触动你按下快门?

钱:萍水相逢过后,路上拍摄的照片构成了我们共同的经历。我记录的生活本身就是质朴、随意的,因此,照片也不需要多么精致、唯美、刻意。但我注重影像细节,而细节在于观察,那是技术无法弥补的。

什么样的瞬间会按下快门,这个很难说清,因为按快门更多是一种下意识反应,主要凭直觉。我觉得拍得多了,就会有自己的镜头感,那种感觉非常美妙。不经意拍的照片反而更有意味,有句话,记录本身,就是意义所在。

樊:鲍昆评价你的作品是“为历史和普通人留下印记,让所有生命获得尊重”。你认为,什么样的作品能打动人?对摄影师有怎样的要求?

钱:鲍老师是站在更高的社会文化层面做的评价。我比较简单,没想着非要拍打动人的作品。什么样的作品能打动人,这个本来就不好回答,非要说,那就是在作品里可以读到自己的经历感受,看到自己曾经的样子,产生交响共鸣。看我的照片,很多人评价太真实了、太接地气了,其实就是看到了自己的过去,看到了自己的影子。对摄影师有怎样的要求,这个更难回答了,每个人有自己的特长、个性、态度,这些体现到作品里,便有了鲜明的个人特征,而不是那种似曾相识的范式与套路。

樊:在路上已成为你的常态,这是一种怎样的体验?通过拍摄,自身获得了怎样的体认?

钱:用现在流行的说法,是一种真正的沉浸式体验—乘坐公共交通背包独行。我脸皮比较厚,善于主动搭讪,而且会尽最大可能融入当地人的生活里。此外,我的行走没有周详的攻略,只有大致的方向。我觉得,非常顺利的行走是平淡无趣的,意料之外,反倒给人惊喜。

人生是一场旅行,也是我按下的几十万次快门。几十万次快门,是我这么多年走過的路、见过的景、遇到的人、看到的事,是我的感受、我的认知。这么多年的行走拍摄,开阔了视野,丰富了阅历,心态更平和了,活得更真实了。几十万次快门,改变了我的人生轨迹,路上的我不会永远年轻,但会永远热泪盈眶。

作者简介:

钱海峰,江苏无锡人。2006年开始背包独行。作品《绿皮火车》曾获连州国际摄影年展“刺点”摄影大奖(2015),并先后在日本京都国际摄影展(2016)、法国贝通市Galerie de lIllet美术馆(2019)等地展出。作品《边地》获连州国际摄影年展年度摄影师大奖(2023)。

责任编辑/樊航利