基于人才集聚的省实验室环境营造模式研究

2024-05-04何科方何枳润

何科方,何枳润

(武汉轻工大学管理学院,湖北武汉 430023)

0 引言

中国“十四五”规划提出加快构建以国家实验室为引领的战略科技力量。党的二十大报告进一步提出优化配置创新资源,形成国家实验室体系。当前,中国实验室体系的内涵日渐丰富:在国家层面,体现为国家实验室等国家级高水平科研机构,涵盖量子信息、光子与微纳电子、网络通信、人工智能、生物医药、现代能源系统等重大创新领域;在地方层面,主要体现为省实验室建设,由省级政府负责推进,是创建国家实验室的“预备队”。据作者初步统计,至2023 年年底,广东、浙江、江苏等地建设了122 家省实验室,其中一部分省实验室已被纳入国家实验室体系。总体上,中国省实验室建设起点高、投入强度大,且点多面广、运行机制相对灵活,易于面向全球延揽高层次人才。习近平总书记2023年7 月6 日在南京考察省实验室典型代表——江苏省网络通信与安全紫金山实验室时强调,要走求实扎实的创新路子,为实现高水平科技自立自强立下功勋。实践证明,省实验室既是国家战略科技力量的有效补充,又是带动区域高质量发展的重要引擎,对于加快培育发展新质生产力意义重大。

1 研究背景

1.1 国内外研究现状

20 世纪80 年代以来,实验室研究成为学术界关注的热点。Bozeman 等[1]、Schiff[2]、Hartlev[3]、Jordan 等[4]国外学者分别聚焦国家实验室类型、目标与特点、基本属性和运行影响因素的研究。聂继凯等[5]、冯泽等[6]、岳昆等[7]国内学者对国家实验室的人员配置、经费支持、资金来源、组建方式等开展研究。2017 年起,随着中国国家实验室建设提速,省实验室建设热潮随之兴起。据王尔德[8]的撰文,中国学者穆荣平最早分析省实验室的建设动因,认为地方政府推动下的地方实验室有望形成自下而上的国家实验室创建模式;曹方等[9]认为省级实验室建设热潮背后存在三大隐忧;宋珊珊等[10-11]通过探索分析国内3 家省实验室的运行机制,进而对中国省实验室的建设体系进行分析;何科方等[12-13]对省实验室概念加以界定,关注省实验室科技人才生态建构及人才集聚机制。

目前,虽然省实验室建设的研究鲜见,但对国家重点实验室、省级重点实验室、高校实验室等实验室建设的研究成果较丰富。如,王亚琴等[14]认为实验室的建设与管理是一个系统工程,需要进行整体布局规划;罗亮等[15]基于460 家广东省重点实验室的建设现状,提出进行分类管理、优化布局、建立科学的评估考核体系、加大投入和开放共享交流力度等对策建议;杨馨等[16]提出按成果导向教育理念建设的高校交叉学科实验室模式;汪洪等[17]认为用户参与的真实场景实验室成本投入少、运营和人工成本低,对技术创新体系起到推动作用;宋文等[18]提出实验室在科学绿化指导下的建设思路;林跃华等[19]梳理建筑学专业型人工气候室的建造过程;李裴婕等[20]认为应建成一批绿色低碳实验室范本。

国内外研究表明,人才集聚与实验室环境营造呈正相关关系。李作学等[21]认为单一人才生态环境要素并不是实现城市科技人才高集聚的必要条件,但构建优质科技创新环境在其中发挥比较普适的作用;曾建丽等[22]提出促进科技人才集聚与区域创新环境共生演化的策略;何琪等[23]探究了影响城市创新人才集聚的多重并发因素和复杂因果机制;熊学丽等[24]研究发现,城市创建所带来的产业结构升级可以推动地方人才集聚水平的提升。

不难看出,城市环境对人才聚集的影响已引起学界关注。作为城市发展的创新引擎,省实验室环境营造与人才集聚的相互关系研究亟需加强。总体上,中国各类实验室建设已积累了可资借鉴的经验。需要指出,省实验室是科技自立自强背景下探索产生的“新物种”,其建设标准高、投入强度大,跨学科“大兵团”作战参与人员多,有明显的特殊性,而对省实验室的研究尚处于初期,尤其对省实验室如何营造人才集聚的优良环境研究还有待深入。

1.2 省实验室环境营造是吸引人才集聚的关键环节

从中国省实验室的建设进度看,近年来省实验室发展规模呈增长态势,各地在用地安排、配套建设、资金投入等方面均对其给予大力支持,一些省实验室成为区域科技人才集聚的新地标。实践证明,环境营造是促进省实验室高质量发展的重要一环,是催生颠覆性技术、加快培育新质生产力的基础性条件。

从实验室发展的生命周期来看,省实验室通常经历孕育期、成长期、成熟期等阶段。在此过程中,环境营造是省实验室建设的重要内容之一。其中,在孕育期主要围绕省实验室的命名、选址、空间规划开展相关准备工作,同时开展省实验室人才规划与招募;在成长期注重对省实验室空间规划的细化与落地,并开展仪器设备购置、安装、调试等平台建设工作,引培人才团队;在成熟期则常态化进行省实验室的运营维护,并注重创新文化打造和人才生态构建,为人才的大规模引育创造优良条件(见图1)。

图1 省实验室发展阶段与环境营造

从国际经验看,著名实验室都注重营造一流的科研环境,主要体现在实验室的命名、选址、空间规划、设施配置等方面。

首先,实验室的名称十分重要。在发达国家,国家实验室常以人名、校名、地理名、机构名、设施名等命名,如美国的劳伦斯伯克利国家实验室(LBNL)、林肯实验室(LL)、洛斯阿拉莫斯国家实验室(LANL)、喷气推进实验室(JPL)、英国国家核实验室(NNL),德国亥姆霍兹波茨坦中心(GFZ),加拿大同步辐射光源实验室(CLS),意大利国家核物理研究院(INFN),等等。通常情况下,实验室好听易记的名字会引人注目,形成促进人才聚集的品牌效应。

其次,实验室的选址非常关键。人类学家特拉维克[25]23对美国高能物理研究实验室的环境这样描述:“斯坦福直线加速器中心位于旧金山以南30 英里(约48 km)处,静静地坐落于景色宜人的圣克鲁斯山东边的山脚下,紧邻斯坦福大学。在秋季多雨的日子里,绵延起伏的草地变得孔雀石一样,呈现出淡淡的蓝绿色”。历史上,这家实验室共有6 位科学家及研究人员获得诺贝尔奖[25]23。不难看出,美国高能物理研究实验室的自然环境十分优良。

再次,富有前瞻性的空间规划是实验室建设的重要前提。海外实验室大多基于学科整合和学科交叉进行规划,让科研团队成员关系更加密切。有的将相近学科以及交叉学科的实验室尽量安置在一起,并予以巧妙设计和布局,形成开放式实验环境,并注重透明展示式工作环境与局部封闭空间相结合;有的在实验楼内设置大量开放式互动空间,包括随机的休息空间,灵活设置的咖啡区、饮水区、讨论区以及会议室等,为人才交流提供了便利。如英国医学研究理事会(Medical Research Council,MRC)的科研人员常在咖啡休息区进行交流;英国弗朗西斯·克里克研究所(Francis Crick Institute)绝大部分物品是可以移动的,科研人员在1 h~2 h 内就可以完成实验室的简单布局[26]。

最后,一流的设施配置是吸引人才集聚的关键因素。在国外,知名实验室一般都拥有强大的自主研发的大型科研装置及科研设施,如美国能源部的阿贡国家实验室(ANL)拥有先进光子源、阿贡领导力计算设施、阿贡串列直线加速器系统等,布鲁克海文国家实验室(BNL)拥有国家同步加速器光源、相对论重离子对撞机,费米国家加速器实验室(FNAL)拥有费米实验室加速器复合体等,从而吸引全球顶尖人才来进行学术研究与交流合作。据统计,美国能源部国家实验室人员总数已达7 万余人[27]。

现阶段,中国省实验室多处于边建设边运营状态,急需大规模引进人才,因此,基于国际知名实验室建设经验及中国省实验室的发展现状,本研究提出省实验室环境营造的4 个关键点,即省实验室的命名、选址、空间规划、设施配置;同时,运用文献研究法和实地观察法,通过查阅中国省实验室官网,并对之江实验室、南方海洋实验室、深圳湾实验室等20 余家省实验室的实地调研,基于大量案例与数据资料对中国省实验室环境营造模式进行归纳梳理,进而针对存在的问题提出对策建议。

2 中国省实验室的环境营造现状

自2017 年中国首家省实验室——智能科学与技术浙江省实验室成立以来,全国各地竞相启动省实验室创建,围绕省实验室的命名、选址、空间规划、设施配置,积极探索特色各异的省实验室环境营造模式,打造吸引人才的创新高地。

2.1 实验室命名模式

命名是实验室环境营造的首要环节。目前,中国省实验室命名方式主要有3 种形式。

2.1.1 结合地名(人名)命名

将省实验室命名为“地名+实验室”,例如浙江、湖北、四川、湖南、重庆等地。浙江省以“江、河、湖、海、山”命名,先后创办之江实验室、湖畔实验室、西湖实验室、良渚实验室、甬江实验室、瓯江实验室、东海实验室、白马湖实验室、天目山实验室、湘湖实验室等10 家省实验室[28];四川省统一以“天府”为前缀,先后成立了天府兴隆湖实验室、天府永兴实验室、天府绛溪实验室、天府锦城实验室;湖南省结合当地历史名胜,成立岳麓山工业创新中心、岳麓山实验室、湘江实验室、芙蓉实验室四大省实验室,并挂牌设立洞庭实验室、麓山实验室、衡山实验室、潇湘实验室等节点实验室。也有少量省实验室结合历史上的科学家、实业家来命名,例如,山西省后稷实验室(杂粮生物育种山西省实验室)的取名是为了纪念中华农耕文明之始祖后稷;湖北的时珍实验室则是为了纪念古代医学家李时珍,以挖掘湖北省中医药资源和李时珍中医药文化优势,助力解决国家重大需求。

2.1.2 结合研究领域命名

广东、安徽、山东、天津、江西、山西、陕西、云南、河北等地省实验室的命名多冠以相关研究领域。例如,广东先后成立广州再生医学与健康广东省实验室、深圳网络空间科学与技术广东省实验室、先进制造科学与技术广东省实验室等10 家省实验室。又如,江西成立复合半导体江西省实验室,等。

2.1.3 结合“地名+研究领域”命名

这类省实验室较为多见,例如,江苏的网络通信与安全紫金山实验室、山东的青岛新能源省实验室、海南的崖州湾种子实验室、河北省钢铁实验室、河南的中原食品实验室、青海省的青藏高原种质资源研究与利用实验室等,体现出行业特色与地理独特性。此外,天津市以其母亲河——海河命名,成立物质绿色创造与制造海河实验室、细胞生态海河实验室、现代中医药海河实验室、先进计算与关键软件(信创)海河实验室、合成生物学海河实验室。

须指出,部分省实验室为了打造地方品牌,强化省实验室地域特征,其名称趋向“地名+”,例如,先进制造科学与技术广东省实验室亦称“季华实验室”,因实验室所在城市佛山古称“季华”;烟台先进材料与绿色制造山东省实验室亦称“八角湾实验室”,因八角湾是生态环境部公布的美丽海湾,对人才更有吸引力。

2.2 实验室选址模式

省实验室选址是一个区位选择过程。首先,需要对候选地的区位因子进行分析。省实验室区位因子通常包括自然因子和社会因子,前者包括地貌、气候、水文、交通条件等,后者涉及人文环境、生活环境、智力资源、政策环境等。在综合考虑上述因子的同时,充分利用候选地的有利条件,尽可能回避或转化限制性因子,使人才对实验室的区位趋于正向容忍度。与国际上知名实验室相类似,中国省实验室选址环境优美之地,主要有依山畔水型、校内扩建型、园区兴建型3 种模式。

2.2.1 依山傍水型

这类省实验室选址于名山秀水间,既有厚重的历史底蕴,又有秀美的自然景观,如浙江省天目山实验室、广东省季华实验室、四川省天府兴隆湖实验室等。天目山实验室(航空浙江省实验室)地处天目山下,位于杭州城西科创大走廊,是浙江省第三批省实验室之一。天目山古名“浮玉”,自然景观优美,堪称“江南奇山”。林木茂密、流水淙淙,造就了丰富的空气负离子和其他对人体有益的气态物质,适宜人才居住。

2.2.2 院(校)内扩建型

这类省实验室选址重点高校或科研院所内,利用与高校的地理邻近优势,共享科技人文资源,如南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)位于中山大学珠海校区、福建嘉庚创新实验室位于厦门大学翔安校区、湖北洪山实验室位于华中农业大学等。

2.2.3 园区兴建型

这类省实验室选址科技园区,发挥“产业大脑”研发功能,助力园区培育新兴产业,比较典型的有广州再生医学与健康广东省实验室(广州生物岛实验室)、山东泉城实验室、海南崖州湾种子实验室、辽宁材料实验室等。其中,生物岛实验室坐落于广州国际生物岛园区,是广东首批省实验室之一;辽宁材料实验室坐落于沈阳市浑南新区科技城,可容纳2 000 余名科研人员开展研究[29]。

2.3 实验室空间规划模式

高起点的空间规划对于引进顶尖人才入驻至关重要。在推进科技自立自强背景下,省实验室建设是一项紧迫任务,因此在实验室空间规划上,既要注重高标准,又要体现因地制宜、分步实施、加快推进,以利高端人才快速集聚。目前,中国省实验室空间规划可分为省域层面和单体层面两个维度。

2.3.1 省域层面的布局

在省域层面,结合中国省实验室的建设状况,各地省实验室的空间布局主要体现为单体并行模式与网络化模式两种。

(1)单体并行模式。多数省实验室处于起步阶段,单体并行模式较为常见。以浙江省为例,从2017 年到2022 年,先后建成之江实验室等10 家省实验室,从地域分布看,在杭州布局7家,宁波、温州、舟山各1 家,其中杭州余杭区4 家;从发展轨迹看,逐步从杭州城西科创大走廊扩展到宁波甬江、温州大罗山科创走廊,再到将舟山、杭州城南的滨江和萧山“串珠成链”,形成“一廊引领、多廊融通”的创新空间格局。

(2)网络化模式。近年来,广东省实验室探索“中心+网络”建设模式,从第二批开始实行网络化布局。从数量上看,虽然广东先后分3 批建设10 家省实验室,但由于采取“主体+分中心”“三地同步”“两点布局”等网络化模式布局,实际挂牌省实验室的数量达23 家,基本上实现了全省覆盖(见表1)。

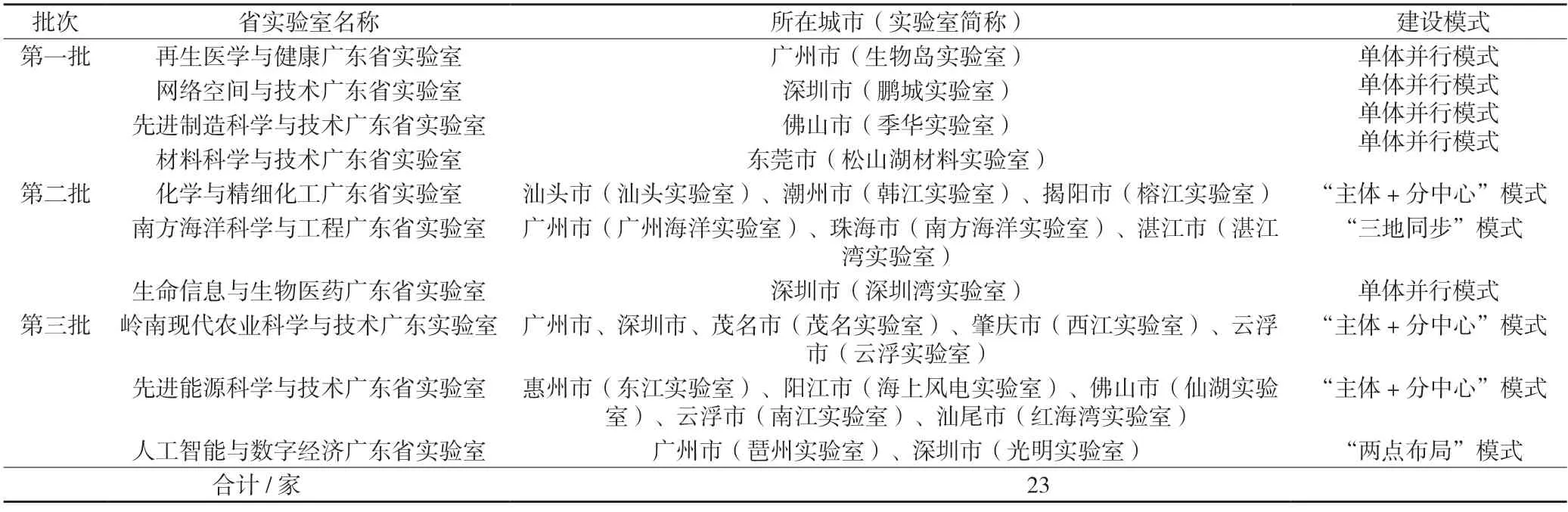

表1 2017—2023 年广东省三批省实验室区域分布

2.3.2 单体层面的布局

省实验室是一种新型的科技创新人才社区,在规划布局上要体现5 个结合:一是低碳环保与智能化相结合,加强绿化的同时打造人文景观,运用物联网等技术实现智能化、数字化,提高实验室运行管理效率;二是私密性与可通达性相结合,在实验室布局讨论室、咖啡间等公共空间,便于科研人员相互交流,促进跨学科融合研究;三是科研高效与生活便利相结合,配备人才公寓等居住、休闲设施,打造适宜科研人员的生活圈;四是人才居住与社区服务相结合,引导科研人员在工作之余融入在地文化,心情舒适、张弛有度;五是研发与成果转化相结合,将实验室研发成果就地转化,实现科技创新的收益最大化。

中国省实验室结合资源禀赋特征,空间布局多元纷呈,从建筑形态看,目前主要有楼宇型、园区型两种空间形态。

(1)楼宇型。笔者对深圳湾实验室进行了实地调研,该实验室位于深圳市光明区,是按甲级写字楼标准兴建的4 栋建筑,总建筑面积为14 万m2,一楼为实验室展示厅,约3 000 m2,其余楼层为办公、研发、测试等空间。除招揽研究人员外,该实验室还吸纳部分科技型企业入驻,构建“楼上楼下”创新创业综合体:“楼上”科研人员利用大设施开展原始创新活动;“楼下”创业人员对原始创新进行工程技术开发和中试转化,推动实验室科技成果就地转化。

(2)园区型。季华实验室是一个“小而美”的科技园区,正成为佛山市科技人才聚集的新高地。其建筑设计以“国之重器,文翰之芯”“以方为器,以圆为芯”为概念[30],采用岭南菱形花格窗作为建筑立面元素及适应岭南地区气候特征的竖向遮阳系统,为建筑内部空间带来良好遮阳效果的同时让园区形象得到统一。其中,B1 栋以圆“芯”为母题;A1 栋等方形建筑以“宝盒”作为母题,采用内聚坡屋顶形式,体现岭南“四水归堂”寓意;C1 栋平台花园则以“探索”为主题,营造出生动、富有神秘感、充满探索精神的特色天台花园景观,将光学镜片的元素融合在铺装和绿化设计中,展现实验室“高精尖”的科研方向[30]。

上述两种实验室布局模式各有利弊。从短期投入看,楼宇型实验室建设投入水平相对较低、建设速度更快,但从长远发展看,由于物理空间限制,不利于实验室研发平台的长期建设,对顶尖人才的吸引度有限。为此,中国部分省实验室在创建初期使用楼宇作为过渡办公,同时规划建设新的园区。

2.4 实验室研发设施配置模式

一流研发平台是留住一流科技人才的关键。美国多数实验室都有独特的、顶尖的科研设施,如美国阿贡国家实验室拥有全球顶尖的领导力计算设施,可以使用人工智能来预测大规模交通模式。利用实验室的大型实验设施与产业界进行紧密的合作,不断提升实验室的经济收益和影响力,更有利于实验室在全球范围内吸引顶尖人才[31]。从目前看,中国省实验室借鉴国际先进经验,在研发设施配置方面投入大量财力物力。以下以南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)(以下简称“南方海洋实验室”)为例,分析实验室研发设施配置对人才的集聚作用。

2.4.1 南方海洋实验室的建设背景

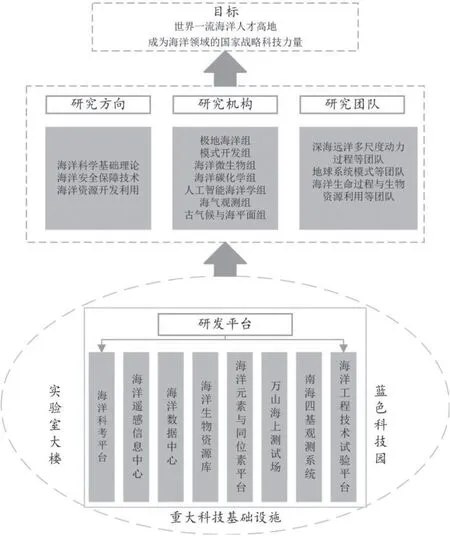

南方海洋实验室于2018 年11 月14 日正式启动建设,按照“政府所有,大学管理”模式,由珠海市人民政府举办、中山大学牵头建设和管理,实行理事会领导下的实验室主任负责制[32]。其研发设施配置可从目标层面、实施层面和支撑层面3 个层面加以剖析(见图2)。

图2 南方海洋实验室研发平台

(1)目标层面。实验室目标是建设面向科技前沿、具有国际领先水平的海洋创新基础平台,构筑世界一流的海洋人才高地,打造创新型、引领型、突破型的大型综合性海洋研究和应用基地,成为海洋领域的国家战略科技力量。

(2)实施层面。在研究方向上,确立海洋科学基础理论、海洋安全保障技术、海洋资源开发利用3 个研究方向;在研究机构上,成立极地海洋组、模式开发组、海洋微生物组、海洋碳化学组、人工智能海洋学组、海气观测组、古气候与海平面组等7 个前沿中心;在研究团队上,组建18 个研究团队。

(3)支撑层面。修建实验室大楼,为研发团队入驻提供研发、办公的物理空间;搭建八大公共研发平台,配置重大科技基础设施,为研发提供便利;建设海洋科技产业园,为研发成果转化、产业化提供空间载体。

2.4.2 南方海洋实验室的研发设施配置

在研发平台建设方面,该实验室依托中山大学珠海校区海洋学科楼群,拥有“珠海云”智能型支持母船、“中山大学”号科考实习船、“中山大学极地”号破冰船、“天河二号”超级计算机等重大科技基础设施的支撑,并建设了万山海上测试场等八大公共平台,逐步奠定了硬实力基础。该平台已集成安装各类精密仪器设备,可用于海洋、新能源、装备制造、精细化工、生物医药与健康等产业领域,作用显著(见表2)。

表2 南方海洋实验室研发平台及其功能

2.4.3 南方海洋实验室的引才成效

依托研发平台,南方海洋实验室已集聚各类人才1 115 人,其中国家级高层次人才116 人,形成了领军科学家牵头、中青年科技骨干为主体,综合实力不断提升的人才队伍(见表3)。例如,在深海生命与生态过程研究团队,聚集了一批活跃在海洋学领域的知名科学家,近年来,该团队通过对中南、宪北等海山进行科学考察、生态实验和海洋模型的研究,利用深海探测技术,扩展和系统揭示海山效应,填补南海海山生态系统过程的研究空白,并取得深海生态与生命过程研究的突破性进展,提升中国海洋创新发展能力。此外,该实验室通过产学研合作和多学科交叉,大力培养高水平研究生,打造中国海洋人才高地。

表3 南方海洋实验室集聚人才情况 单位:人

3 结论与建议

省实验室是中国在新型举国体制下汇聚各类创新资源、打造国家战略科技力量的重要平台。中国省实验室环境营造呈现以下特点:一是命名方式规范化、国际化。省级层面制定了省实验室的命名规则,有的还统一省实验室的中英文标志,对于提升省实验室品牌影响力、吸引高端人才聚集发挥重要作用。二是规划选址日趋科学合理。一些地方将省实验室纳入省实验室体系建设当中,注重省实验室的总量控制,同时注重以人才需求为导向,选择山水相宜同时生活便利的地段作为省实验室选址,体现出地方政府的高度重视与审慎原则。三是物理空间趋于园区形态。目前省实验室主要有楼宇型、园区型两种空间形态,且楼宇形态的省实验室逐步向园区形态过渡,省实验室正从“一室+独楼”向“一园+多业态”转变,园区化发展态势非常明显。四是研发设施配置高投入、平台化。有的省份依托省实验室打造重大科技基础设施,为面向全球吸引一流科技人才发挥积极作用。

总体上,中国省实验室硬件建设水平不断提升,对于推进高水平研发起到重要作用,成为培育新质生产力、推动高质量发展的新引擎,但同时应看到存在的短板:一是在规划布局上缺乏科学论证。少数地方未能站在全国甚至全球产业发展态势的高度进行长远规划,前瞻性不够,目前已出现省实验室重复建设并引发对同一领域科技人才的恶性竞争。二是在资金投入上存在短期行为。一些地方虽然重视省实验室楼宇、园区等硬件建设,但对研发平台建设的资金投入缺乏长远考虑,仪器设施等资源的配置不足,造成研发人员使用上的“拥挤”甚至“巧妇难为无米之炊”,直接影响海外人才回国开展研究的决心和信心。三是在建设内容上缺乏精雕细琢。有的地方尽管在硬件建设上大手笔投入,但人文景观缺乏,不利于激发科研人员的灵感;同时由于实验室相对偏远,健身房、咖啡馆、购物间、托婴所等相关配套设施跟不上,生活便利程度不高,也会影响科技人才专心研发。

省实验室环境营造是一项长期的系统工程,基于以上研究结论,提出如下建议:一是科学规划,做好省实验室建设的顶层设计。建议从国家层面组织开展省实验室规划建设工作交流研讨,促进省实验室布局的科学化;同时引导相关领域省实验室跨区域合作,取长补短,避免恶性竞争。二是精心安排,明晰省实验室建设资金筹措计划。由省级科技管理部门牵头,注重省实验室定期考核评估,确保实验室研发设施与平台建设资金足额到位,不断改善科技人才研发条件。三是以人为本,加强省实验室人文环境营造。建立面向科技人才群体的人文环境优化解决方案,以人才需求为导向完善配套设施条件,尽可能补足短板,提供个性化服务,满足老、中、青等不同年龄科研人员群体的生活需求。四是协同创新,拓展省实验室的运营边界。省实验室不能限于一室,要结合本地区新质生产力培育需求,更好更快地融入区域创新体系,成为省域层面科技创新的主力军。要发挥省实验室研发优势培育新产业、新业态,加快形成全链条服务体系,促进科技成果转化,为省实验室人才融入创新链、产业链提供更多机会和更广阔舞台。