对话自我:数字自我哀悼中的人内传播与情感疗愈

2024-05-03王穗子姜红

王穗子 姜红

【摘要】数字哀悼是生者与逝者之间的对话,也是个体与他者的情感联结。然而,网络空间中出现了生者悼念自我“死亡”的特殊哀悼实践,指向个体内向的对话与情感体验。基于对话自我理论,以豆瓣小组“网络公墓”中“哀悼”自我的帖子为例,揭示数字自我哀悼的动因、人内传播过程以及个体的情感体验。研究发现,个体出于疗愈自我的情感需要“建墓”,意象化地埋葬过往情感;自我在数字自我哀悼中卷入媒介,生成时间、空间面向的多重“自我立场”开展人内传播;数字自我哀悼的人内传播过程帮助个体转化负面情绪,最终实现情感疗愈。

【关键词】数字哀悼;对话自我;人内传播;媒介疗愈

网络时代,人类的生命在媒介时空延伸,线上哀悼成为寄托哀思的新方式,是生者与死者对话的延续。线上哀悼的核心是哀悼者的情感状态及变化[1],是生者的情感“自愈”。数字技术使生者提前面对自己的“死亡”成为可能,社交媒介中有这样一群哀悼自己的发帖者,他们在线上空间建造“给自己的墓”,就算社区内无人应答也不断更新帖子。当线上哀悼的主客体都是生者本人时,“自我”就成了这场对话的唯一主角。他们为何哀悼自我?在哀悼中如何与自己对话?呈现了个体怎样的情感体验?这是以往线上哀悼研究未触及的问题。本文用“数字自我哀悼”指代数字时空中身为生者的用户为自己“建墓”的媒介实践。基于对话自我理论,试图揭示数字化生存中个体“自我哀悼”的人内传播过程及其情感体验。

一、文献综述与研究方法

(一)理论框架:对话自我理论

对话自我理论,是赫尔曼斯在20世纪90年代描述的关于自我建构与发展的一种可能。赫尔曼斯从美国哲学家威廉·詹姆斯的主我与客我理论和米哈伊尔·巴赫金的复调小说理论中汲取灵感。詹姆斯是区分主体自我(I)和客体自我(me)的先驱。其中,主我是作为认识者的自我(self-as-knower),是经验的能动加工者;客我是被认识的自我(self-as-known),由从属于个体的经验主义要素构成[2]。他指出,环境中的人和事只要与“我”有关,都属于自我的一部分。巴赫金认为,陀思妥耶夫斯基小说中的角色并不是作者个人意志的展现,相反,不同空间定位的角色各有其意志,与其他人物进行对话。每个角色都是自己的“作者”,创作自己的故事。对话自我理论拓展了詹姆斯的心理学理论,并将巴赫金论及的“对话”“复调”概念引入个体的自我建构中,描述了不同立场间发生内部和外部对话的心理能力。

在自我的对话中,各个立场的地位不断变化,并从各自的视角表达观点;在立场间的对话和相互影响之中,自我从整体上重组、创新。[3]自我立场有内部与外部两个面向,个体的某种属性构成内部自我立场(如性别),人们的社会关系和相关他者(人或物)构成外部自我立场(如亲属)。内部自我立场与外部自我立场、内部自我立场之间,以及外部自我立场之间都存在对话关系[4]。对话自我就是一个“心灵社会”[5],自我立场之间的缠绕有如“我”的心灵与他人心灵的缠绕[6]。对话自我理论的贡献在于,它将他者包容进自我的内心世界,以这样一种方式来探索自我与他者之间的交流:双方相互影响,并从不同的见解中获益。[7]自我建构与重构正是我与“自我中的他者”对话的结果。诸多西方量化研究证实了赫尔曼斯关于自我的多重性立场和想象对话的理论构想。目前,国内有关对话自我理论的研究主要集中在教育学、文学和心理学领域,新闻传播学领域的学者对此理论的关注甚少。

(二)线上哀悼及人内传播问题

数字技术革新了传统的哀悼形式,将死亡从私人领域带到公共空间。生者可以通过在社交媒体平台建造“网络墓地”,寄托自己对逝者的哀思。逝者生前留下的数字足迹构成了逝者的“数字遗产”,在网络社会中续写生命[8]。数字技术既勾连起生者、逝者和平台间的对话[9],也改变了人们的记忆方式,影响社会文化意义的建构[10]。线上哀悼的主体更为多样:一方面,逝者亲友将数字公墓视作逝者的数字化身以寄托哀思,从中获得情感抚慰[11];另一方面,陌生人也能与逝者(往往是公众人物)持续联结,将临时哀悼空间延展为常态性的基于数字媒体的情感表达空间[12],双方交往关系不朽[13]。正如托尼·沃特所言,“所有人都能看到送葬者,所有人都能听到敲钟声”[14]。数字技术的发展也使生者提前哀悼自己的“死亡”成为可能,自我是哀悼者,也是哀悼对象。但现有研究中鲜少涉及自我哀悼的研究。数字自我哀悼是涉及主客体一致的反身性传播,亦即人内传播。

20世纪80年代,学者郑北渭将西方传播学中的“人内传播”概念引入中国,指的是自己对自己的传播,例如对信息进行解釋分析或触景生情,回忆沉思的思想活动。[15]人内传播可以理解为一个人同自己对话的过程,对自我的研究是人内传播研究的起点。

在豆瓣小组“网络公墓”中,组员源源不断地以“给自己的墓”为帖子的标题,哀悼活着的自己。现有研究中,“数字哀悼”皆指向生者对逝者的在线哀悼。“自我哀悼”与其最大不同之处在于,悼念者即“逝者”。传统的线上哀悼与传播总是在“我—他”关系中建立起意义,但借助数字技术,个体得以打破主客二元对立。通过直面自我的“死亡”,个体与自我对话,开展人内传播。深度媒介化时代,媒介成为社会世界的基础设施[16],个体的情感世界卷入媒介时空[17],媒介与情感的相关研究正受到越来越多学者的重视。对话自我理论给予媒介与自我、媒介与情感研究一个合适的理论窗口。本文以豆瓣小组“网络公墓”中的自我哀悼行为为例,基于对话自我理论,试图回答三个研究问题:(1)数字自我哀悼的动因为何?(2)发帖者如何在数字自我哀悼中与自我对话,开展人内传播?(3)发帖者在数字自我哀悼中收获何种情感体验?

(三)研究方法

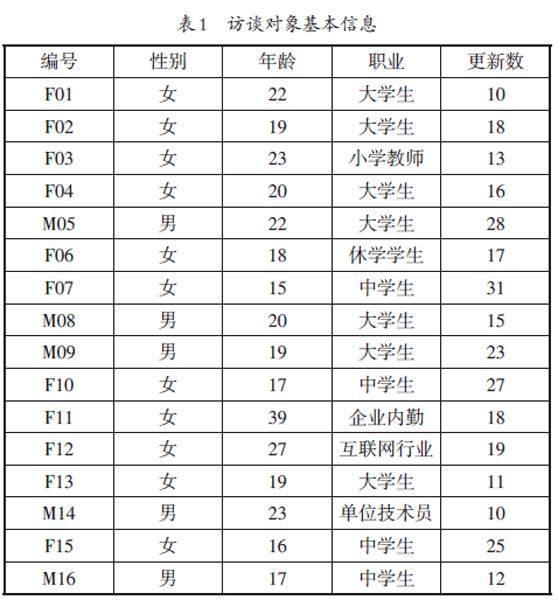

选取豆瓣小组“网络公墓”中题为“给自己的墓/坟”的帖子的发布者为研究对象,研究其“自我哀悼”行为。为了准确深入地了解研究对象线上“自我哀悼”行为的动因以及媒介实践中的情绪转换,本研究采用访谈法。研究者联系了“网络公墓”小组内比较活跃的发帖者(发帖量超过一篇,更新数超过十次),其中有16位(见表1)接受了访谈。所有访谈均根据访谈提纲进行,采用线上文字或语音访谈的形式,最终获得访谈记录超2万字。

二、数字哀悼:在自我对话中“向死而生”

(一)“我”的愿望:自我哀悼疗愈情感的可能

发帖者为何要在网络空间中给自己“建墓”?访谈后发现,“赛博墓”表面上哀悼的是未来肉身自我,实际上埋葬的是发帖者不同阶段的消极情感。对相关帖子的标题和首楼内容进行分析,研究者发现,自我哀悼的目的在于实现个体的情感疗愈。具体来说,发帖者为自己“建墓”的动因有两类:

其一,情感宣泄。发帖者以“墓”为意象,在网络空间中寻求共鸣,与有相似情感体验的网友一同纾解消极情绪。很多时候,“建墓”仅为发帖者寻找共鸣的一种仪式或手段,并没有要哀悼的实体对象。发帖者借极端的“墓”的意象来寻找具有相同情感体验的网友,“那些跟我差不多活着很累的但是还要继续活下去的人,像是一种信念,支撑不让自己觉得这么孤独”(访谈对象F01)。一方面,平台具有一定的私密性,发帖者不必顾忌真实身份的泄露;另一方面,豆瓣小组是一个个垂直领域,同组成员对于某一话题的认知具有强一致性。访谈对象M14表示,“(豆瓣小组)是一个安全的地方,不会有人批判你”,只有这里可以与“同道者”一起宣泄现实世界里难以启齿的负面情绪。“发泄一些在现实生活中难以表达或不便表达的内容吧,把自己最‘丧的一面展现出来”(访谈对象M08)。

其二,情绪转换。当发帖者为过往自我“建墓”时,哀悼的是过往的消极情感,如学生时代的压力、来自亲情/爱情的伤痛等,帖子就是某种情感的墓志铭,如访谈对象F06表示:“我觉得我在帖子里的记录就像墓碑的碑文一样。”发帖者一方面希望留存下过往的情感记忆,另一方面寄望于借助代表“死亡”的“墓”的意象,象征性地结束消极情绪,“我想要和悲观的自己分割开来,这样我的生活就可以正常地往前走”(访谈对象F12)。当发帖者设想未来自我的生死时,或者说当他们为未来的自我“建墓”时,实际上是试图通过直面死亡实现情绪转换,以期更好地“活”在当下。

数字自我哀悼试图破除传统哀悼生与死的矛盾,身为“生者”的发帖者在网络空间中搭建起传统上象征“死亡”的墓,展现自我的死亡。此时,赛博墓碑并不代表肉身“死亡”,反而彰显着发帖者朝向新生的勇气和希望。自我哀悼是发帖者告别过往的阴霾以更好地在现世活着的一种手段。

(二)“我”的对话:媒介时空中的自我传播

互联网时代,个体与媒介的交往互动成为社会交往中的重要一环,具体表现为个体与数字界面的交往互动。数字技术打破了虚拟与现实的边界,生产者和使用者一同卷入呈现内容的交互界面。这种卷入已然是涉及精神世界的深度卷入——界面是意义的汇聚地,某些界面所汇集的意义对于与之发生关系的精神世界可能意味着一段回忆或情感。在数字自我哀悼中,交互界面承载的不仅仅是个体的当下的情感与过去的回忆,更是二者代表的那个自我。数字自我哀悼的各个阶段,发帖者在不同程度上卷入了媒介之中,媒介也被容纳进个体的内心世界,诞生出时间、空间两个维度的多个自我立场。

从空间维度看,当发帖者线上自我哀悼时,或者说当他们在豆瓣小组中进行内容生产时,他们的内心世界深深地卷入到虚拟墓碑所处的数字界面中。当个体的精神世界与数字界面生成的内在时空相缠绕时,新的自我立场也生成了。在媒介的参与下,个体在数字界面中展现的部分自我内化为“数字自我立场”;与之相对应的是诞生于现实交往互动中的“现实自我立场”。“现实自我立场”与“数字自我立场”之间,以及各个内部立场之间都具有一定的边界,自我内部具有多重空间。

从时间维度看,根据哀悼对象的不同,发帖者给自己的“墓”分割出过去、现在和未来自我及其情感体验,进而创造出“过去自我立场”,即遭遇创伤的主我,“这个墓就是建给死去的那个过去的自己”(访谈对象M14)。“现在自我立场”,即寻求情感疗愈的主我,“拉自己一把,想和过去的自己分割开……我想要和悲观的自己分割开来”(访谈对象F12)。而“未来自我立场”正是还未成型的内部立场,是在自我对话中生成的新的自我。不仅仅是线上哀悼行为,所有的媒介接触与互动都会形成这三重立场。数字痕迹是过去自我立场在媒介中留下的痕迹,是“我”的故事;个体的媒介接触是现在自我立场的写照,是“我”的行动;媒介参与下生成的多重自我立场相互对话,重塑自我。对话的结果,是仍未可知的“我”的未来。

数字自我哀悼是个体内部各自我立场之间的对话,更是个体的人内传播过程。从空间层面来看,“建墓”的过程是发帖者的“现实自我”与“数字自我”的协商与对话——自我应该舍弃哪些情感或回忆,重建怎样的新自我?借此,自我在对话中发展。从时间层面来看,每一次内容的更新,即追求情感疗愈的“现在自我”与“过去自我”的对话。发帖者期望借“墓”的意象告别“过去自我”,却又将“过去自我”永久地留存在数字空间之中。持续地媒介接触,以及情感在数字空间的表达,使自我不断发展。

(三)“我”的救赎:在自我对话中转换情绪

“对话性”是对话自我理论的核心,赫尔曼斯假设对立情绪的相互转换也是一种对话运动,强调内心世界各种情绪之间的对话是个体化的情绪“自愈”。他认为,情绪对话与自我立场间的对话相互影响。深度媒介化时代,个体的精神世界与数字媒介紧密交缠。本研究基于对访谈资料的编码与分析,整理出数字自我哀悼的情绪转化的过程。

首先,个体在消极情绪支配下进行媒介互动。发帖者加入“网络公墓”小组时,往往伴随着消极情绪。“焦虑”“紧张”“负能量”是受访者谈及入组原因的几个关键词。此时,遭遇创伤的过去自我立场占据着内心世界的表层,主导自我的情绪。其次,个体在媒介接触中产生跳出消极情绪的意识。“看着那些帖子,我想我也别压抑自己了,好好照顾自己的心情,做自己想做的事,从此追寻快乐吧”(访谈对象M09)。发帖者借“墓”宣告消极情感的死去,“提醒自己,该过去了,就让结束有点仪式感吧”(访谈对象F13)。媒介时空中每一次内容更新都属于数字自我立场的一部分。很多发帖者会不断更新帖子,记录自己在“建墓”后的生活动态、情感体验,这既是寻求疗愈的现在自我立场对过去自我立场的回应,也是现在自我立场与数字自我立场的对话。在自我的对话中,个体认同并进入对立情绪(往往是积极情绪)。发帖者在帖子中记录的情感,是过去自我的数字化身。记录本身,是数字自我与现实自我、过去自我与当下自我的对话。正是在数字自我哀悼中与自我的对话,个体脱离苦闷,产生更为积极的情绪:“心境上很不一样,感觉到新生,现在很愿意去尝试各种各样的东西。”(访谈对象F02)不过,负面情绪的转换并非数字哀悼实践的结束。当发帖者不再更新或退出“网络公墓”小组,换句话说,当个体不再进行特定的媒介接触,情感的疗愈才算完成。再次,过往的媒介接触带来不同情绪之间的对话。不同的情绪能够向自我以及內心世界的其他元素发送信息,与此同时,各种情绪也能彼此对话,“发这个帖子我有机会慢慢消化掉这些痛苦”(访谈对象F07)。“消化”的过程即信息在不同情绪之间的传递,从而使其自身得到创新和进一步发展。这些信息来自个体在不同情感体验下收获到的经验或建议,这些都是人内传播的一部分。最后,人们开始关注该集合体的意义以及它的特定组成部分。个体先后跳出消极或积极的情绪并不意味着这些情绪的消失,如访谈对象M14谈道:“现在的我也不是2021年的我。迭代,不是取缔,不可能完全断裂的……现在的我是过去的我的影子。”过往媒介接触下的情感体验会在内心形成一个情绪集合体,作为未来自我的一部分。

三、结语

本研究将数字媒介引入自我对话的过程之中,并将之视作对话中的重要一环。研究发现,在豆瓣“网络公墓”小组中,发帖者以寻求情感疗愈为目的发布并更新“给自己的墓”。在自我哀悼这一媒介实践中,自我分离出多个立场:过去自我、现在自我以及还未成型的未来自我三重现实自我立场,以及媒介时空中的数字自我立场,各立场在数字自我哀悼的媒介实践中开展人内传播。其中,各自我立场间的人内传播与情绪对话、转换相伴相生。

阿曼达·拉格奎斯特认为,媒介已经成为所谓的生存媒介,“当人们在网上分享和探索与失落和创伤相关的生存问题时,在数字纪念碑上,在点燃数字蜡烛的仪式上时……我们的传播文化既提供了新的生存预言,也为探索生存主题和生命的深刻性提供了新的空间”[18]。深度媒介化时代,个体的身心如何更好地在媒介之世存有?对话自我理论探讨了媒介参与下各自我立场之间的对话关系,以及随之构建起的内心世界。当我们借助数字媒介与他人发生交往时,或者说只要个体与数字界面发生接触,精神世界就自然而然、悄无声息地卷入媒介时空之中。媒介成为与个体密不可分的重要他者,前所未有地参与到自我展演、对话与疗愈之中,呈现出数字媒介参与下人内传播的新方式。因而,数字化时代要将电子媒介作为对话自我的重要一环,思考其在对话关系中如何生成新的自我立场,在自我建构中扮演何种角色,发挥何种作用。

[本文为国家社会科学基金“当代中国新闻传播话语范式的‘实践转向研究”(项目编号:20BXW027)的阶段性研究成果]

参考文献:

[1]章戈浩.传播与媒介研究的死亡盲点:一个生存媒介研究的视角[J].全球传媒学刊,2020,7(2):21-34.

[2]Hermans H J,Kempen H J,Loon R V.The dialogical self:Beyond individualism and rationalism.[J].American Psychologist,1992,47(1):23-33.

[3]Hermans,Hubert J M.Opposites in a dialogical self:Constructs as characters[J].Journal of Constructivist Psychology,1996,9(1):1-26.

[4]马川.对话自我理论:具有动态功能性的自我理论[J].湖北社会科学,2010,286(10):124-127.

[5]施铁如.从实体自我到对话自我的后现代转向[J].南京师范大学学报(社会科学版),2004(3):89-93.

[6]Hermans,H.J.M.The Dialogical Self as a Society of Mind:Introduction[J].Theory & Psychology,2002,12(2):147-160.

[7]赫伯特·J.M.赫尔曼斯,李建为.心灵社会中的公民身份[J].中国比较文学,2022,129(4):2-11.

[8]Sabra J B."I Hate When They Do That!"Netiquette in Mourning and Memorialization Among Danish Facebook Users[J].Journal of Broadcasting & Electronic Media,2017,61(1):24-40.

[9]陳刚,李沁柯.穿梭时空的对话:作为媒介“安魂曲”的数字遗产[J].新闻记者,2022,477(11):31-42.

[10]袁梦倩.建构作为纪念空间的“延乔路”:内容策展、互动仪式与数字记忆实践[J].新闻界,2022,356(11):26-42+53.

[11]周裕琼,张梦园.数字公墓作为一种情动媒介[J].新闻与传播研究,2022,29(12):32-52+127.

[12]周葆华,钟媛.“春天的花开秋天的风”:社交媒体、集体悼念与延展性情感空间——以李文亮微博评论(2020-2021)为例的计算传播分析[J].国际新闻界,2021,43(3):79-106.

[13]姜红,胡安琪,方侠旋.生死界面:与逝者的数字“交往”[J].传播与社会学刊,2022,62:69-103.

[14]Walter T.New mourners,old mourners:online memorial culture as a chapter in the history of mourning[J].New Review of Hypermedia and Multimedia,2014.

[15]郑北渭.传播学简介(一)[J].新闻战线,1983(2):46-47.

[16]尼克·库尔德利,安德烈亚斯·赫普.现实的中介化建构[M].刘泱育,译.上海:复旦大学出版社,2023.

[17]胡翼青,王沐之.发现界面:审视媒介的新路径[J].湖南师范大学社会科学学报,2022,51(6):116-124.

[18]Lagerkvist,A.Existential media:Toward a theorization of digital thrownness[J].New Media & Society,2016,19(1):96-110.

作者简介:王穗子,安徽大学新闻传播学院硕士生(合肥 230601);姜红,安徽大学新闻传播学院教授,博士生导师(合肥 230601)。

编校:王志昭