老年心力衰竭患者应用心脏再同步化治疗后无应答的影响因素

2024-04-30王磊尤菲张锋吴冠吉刘树文马前锋

王磊 尤菲 张锋 吴冠吉 刘树文 马前锋

西安交通大学附属西安市中心医院心内科,西安 710003

在当今社会,随着人口老龄化的加剧,老年心力衰竭成为一种常见且严重的公共卫生问题[1]。心力衰竭是指心脏功能减退,不能有效泵送血液以满足身体的代谢需求[2]。在心脏重塑及电传导异常的背景下,心脏再同步化治疗(cardiac resynchronization therapy,CRT)作为一种有效的治疗手段,对于部分老年心力衰竭患者来说,能显著改善症状,提高生活质量,甚至延长生存期[3]。然而,在实际临床应用中,存在一部分患者在治疗后未见明显症状改善或心功能提升,即治疗无应答[4]。这一现象引起了临床医师的广泛关注,因为无应答不仅降低了治疗效果,增加了医疗资源的浪费,还可能加剧患者的病情进展。鉴于此,探讨影响老年心力衰竭患者CRT 治疗效果的相关因素,对于提高治疗应答率、指导临床实践具有重要意义。在过去的研究中,患者年龄、性别、基础疾病等多种因素被认为与CRT的治疗效果有关;尽管如此,对于老年心力衰竭患者而言,这些影响因素是否与年轻患者相同,以及这些因素与无应答的具体关系,目前尚无明确结论[3]。因此,本研究旨在探讨影响CRT 治疗应答的相关因素,以期为老年心力衰竭患者的个体化治疗提供更为精准的临床决策支持。

资料与方法

1.一般资料

收集2020年5月至2023年5月期间西安市中心医院心内科收治的80 例行CRT 的老年心力衰竭患者的临床资料,并进行详细分析。纳入标准:(1)接受研究的患者为老年群体(≥65岁);(2)所有患者均确诊为心力衰竭[5],且经过评估后被认为适合行CRT;(3)愿意并能够提供书面知情同意;(4)患者有完整的医疗记录和相关的临床资料。排除标准:(1)患有严重并发症如晚期肾病、癌症等的患者;(2)有认知功能障碍或其他心理疾病的患者;(3)在研究开始前已经接受CRT的患者。

2.方法

收集所有患者的一般资料、既往史、心脏指标、血液生化指标。一般资料包括年龄、性别、体质量指数;既往史包括吸烟史、饮酒史、糖尿病史、高血压病史、病程;心脏指标包括左心房内径(LAD)、右心室内径(RVD)、左心室射血分数(LVEF)、心功能分级、二尖瓣反流量、QRS 波时限;血液生化指标包括三酰甘油(TG)、总胆固醇(TC)。

3.观察指标

分析所有患者行CRT 后的应答情况,对老年心力衰竭患者行CRT后出现无应答情况的影响因素进行单因素及多因素分析。

4.统计学方法

本研究统计学处理采用SPSS 26.0 进行分析,计量资料符合正态分布,以(±s)表示,独立样本t检验比较组间差异;计数资料以例(%)表示,χ2检验比较组间差异。通过单因素分析筛选老年心力衰竭患者行CRT后出现无应答的相关因素,纳入多因素logistic 回归分析以确定危险因素。以P<0.05差异有统计学意义。

结果

1.分组情况

本研究纳入分析的80 例行CRT 的老年心力衰竭患者中,治疗3 个月后,应答患者59 例,无应答患者21 例,应答率73.75%。

2.老年心力衰竭患者行CRT后无应答的单因素分析

单因素分析结果显示,应答组和无应答组在年龄、性别、体质量指数、吸烟史、饮酒史、糖尿病史、高血压病史、LAD、RVD、TG 水平及心功能分级等方面比较差异均无统计学意义(均P>0.05);应答组和无应答组在病程、二尖瓣反流量、QRS 波时限、LVEF、TC 等方面差异均有统计学意义(均P<0.05),见表1。

3.老年心力衰竭患者行CRT 后无应答的多因素logistic回归分析

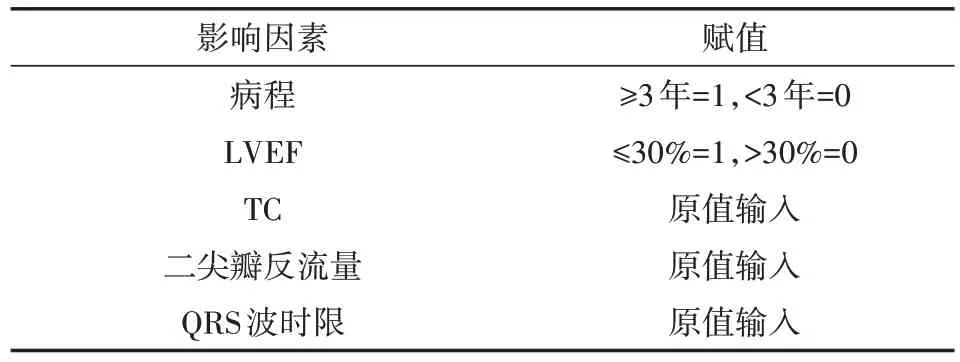

老年心力衰竭患者行CRT 后的应答情况作为因变量(无应答=1,应答=0),将表1 中单因素分析差异有统计学意义(P<0.05)的变量作为自变量,纳入多因素logistic 回归分析,赋值情况见表2。结果显示,病程≥3 年、二尖瓣反流量的增加、QRS 波时限的降低、LVEF≤30%、TC 值的升高均为老年心力衰竭患者CRT 无应答的危险因素(均P<0.05),见表3。

表2 变量赋值表

表3 80例老年心力衰竭患者行CRT后无应答危险因素的多因素logistic回归分析

讨论

老年心力衰竭是一种在高龄人群中常见的慢性病,随着年龄增长,心脏的泵血功能逐渐衰退,从而引起血液循环不畅[6]。这种病症通常由多种因素引起,包括冠状动脉疾病、高血压、心脏瓣膜疾病和心肌病变等[7]。老年心力衰竭患者常常表现出持续性疲乏、呼吸急促、心悸和下肢水肿等症状,这些症状会严重影响患者的日常生活和生活质量[8]。为了改善心力衰竭患者的状况,CRT 作为一种先进的治疗方法被广泛应用于心力衰竭的治疗中[9]。CRT 通过在心脏植入装置,协调左右心室的收缩[10]。然而,并非所有接受CRT 治疗的患者都能够获得预期的改善效果,部分患者在接受CRT 治疗后仍然没有显著的症状改善或功能提升,这就是所谓的“CRT 无应答”[11]。这不仅降低了治疗的成本效益,也对患者的期望和健康状态造成影响[12]。CRT 无应答的原因可能包括患者个体的病理特点、CRT 装置的优化设置、并发症的管理等多个方面[13]。本研究旨在探讨CRT 无应答的影响因素,通过分析老年心力衰竭患者接受CRT 后的反应差异,识别CRT 无应答的关键因素,为临床上改善CRT 治疗策略、提高治疗应答率和患者生活质量提供更有针对性的建议。

本研究纳入的80 例老年心力衰竭患者中,应答率为73.75%,表明大多数患者在接受CRT后有明显的临床改善。然而,仍有21 例患者在治疗后没有显著应答,这部分患者的管理和治疗策略需要进一步的优化。通过单因素分析发现,应答组与无应答组在年龄、性别、体质量指数、生活习惯(吸烟史、饮酒史)、合并症(糖尿病史、高血压病史)、LAD、RVD以及TG水平等基线特征方面并无显著差异;然而在病程、二尖瓣反流量、QRS波时限、LVEF、TC等方面,两组间存在显著差异。进一步通过多因素logistic 回归分析,确定了几个与CRT 无应答密切相关的因素。(1)病程≥3 年:在心力衰竭的病理过程中,病程的长度对治疗效果具有重要影响,尤其是在CRT 的应用上。本研究表明,心力衰竭病程超过3 年的患者,CRT 治疗的无应答率较高,程忠伟等[14]的研究也证实了这一点。这是由于随着心力衰竭病程的延长,心脏经历了广泛的病理性改变,如心脏重塑(cardiac remodeling)。心脏重塑涉及心室尺寸、形态和功能的改变,这些改变往往是对慢性血流动力学压力的适应性反应。长期的心脏重塑导致心室壁增厚、心室腔扩大等心脏结构的重大改变,这些结构的改变影响CRT 装置的电极定位和刺激传递,从而降低CRT的有效性。此外,长期的心力衰竭还可能导致心脏纤维化,即心脏组织中胶原蛋白等纤维素的异常积累。心脏纤维化会影响心脏的电生理特性,增加心肌的刚性,从而降低心脏的顺应性和收缩能力。这种情况在心脏电刺激中可能导致不同区域之间的激动传导延迟,进而降低CRT 的同步化效果。(2)二尖瓣反流量增加:在心脏正常功能中,二尖瓣起着关键作用,它在左心室收缩时关闭,防止血液逆流回左心房,然而在二尖瓣反流的情况下,心脏收缩时部分血液会从左心室回流到左心房,导致心脏泵血效率降低。二尖瓣反流的严重程度与心脏泵血功能的下降密切相关。当二尖瓣反流量增加时,这意味着更多的血液在心脏收缩期间逆流,导致有效的前向心输出量减少。这种血液动力学的变化不仅增加了左心房和左心室的负担,还可能导致肺部充血和全身组织灌注不足。此外,二尖瓣反流的增加是由心脏结构和功能的改变导致的。叶晶晶等[15]指出,在CRT中,通过电极的刺激能提高心室的收缩协调性,改善心脏的泵血能力,然而对于那些有显著二尖瓣反流的患者来说,即使心室的协调性得到改善,心脏泵血的效率仍然可能受到反流血量增加的影响。因此,二尖瓣反流量的增加会降低CRT 的治疗效果,特别是在那些二尖瓣反流量显著的患者中。(3)QRS 波时限的降低:QRS 波时限在心电图上代表心室激动的时间长度。在CRT 中,QRS 波时限是评估心室激动和同步性的重要指标。通常,心力衰竭患者的QRS 波时限延长,这反映了心室激动的不协调和不同步,是CRT 介入治疗的一个关键指标。然而,本研究发现,在CRT 无应答的患者中,QRS 波时限相对较短,这与肖春霞等[16]的研究结果相吻合。QRS波时限的缩短在心力衰竭患者中通常不太常见,但当出现时,表明心室内电传导的特定异常。正常情况下,心脏的电激动应该是快速而协调的,以确保有效的心室收缩和血液的有效泵送。然而,较短的QRS波时限意味着心脏电激动在心室内的传播速度过快或过于同步,在一定程度上抵消了CRT 带来的同步化改善[17]。(4)LVEF≤30%:LVEF 是评估心脏泵血功能的关键指标,尤其在CRT的应答评估中具有重要意义。LVEF衡量每次心脏收缩时,左心室排出的血液量占其最大容量的百分比。正常的LVEF通常在55%~70%之间。然而,在心力衰竭患者中,LVEF可能显著下降,特别是LVEF≤30%的情况,表明心脏的泵血能力已经严重减弱。张楠等[18]提出,对于心力衰竭患者,尤其是那些LVEF 极低的患者,CRT 的主要目的是通过改善左右心室的同步性来提高泵血效率。然而,当LVEF 严重降低时,即使CRT 能够有效地改善心室之间的协调性,心脏的总体泵血能力可能仍然受到限制。这是因为在严重心力衰竭的情况下,心脏肌肉的收缩力已经大幅度下降,心室壁变得薄弱和扩张,从而限制了心脏的收缩能力和血液输出。此外,低LVEF通常伴随着其他复杂的病理变化,如心脏重塑、心室间隔的移动和心脏瓣膜功能的变化,这些都可能进一步影响CRT 的效果。(5)TC 值升高:TC 是血液中所有胆固醇形式的总和,高TC 水平通常被视为心血管疾病的主要风险因素,特别是与冠状动脉疾病的发展密切相关。在心力衰竭患者中,高TC 水平可能加剧已存在的心脏问题,如促进动脉粥样硬化的发展,导致冠状动脉狭窄甚至阻塞[19]。这种血管病变不仅减少了心脏肌肉的血液供应,还可能加重心脏负担,从而进一步影响心脏泵血能力。因此,对于有较高TC 水平的心力衰竭患者来说,即使通过CRT 提高了心脏的收缩协调性,由于冠状动脉疾病的影响,心脏的整体功能可能仍然受限[20]。此外,高TC 水平还反映出患者的整体代谢状况较差,这与患者的生活方式和其他健康问题相关,这些因素本身就会增加心力衰竭的严重程度。

综上所述,在老年心力衰竭患者中,对CRT的应答情况受多种因素影响。主要影响因素包括长期的病程、增加的二尖瓣反流量、缩短的QRS 波时限、LVEF≤30%以及升高的TC 水平,这些因素限制CRT 的效果,导致部分患者无应答。定期对患者进行心脏功能和代谢状况的监测并根据评估结果调整治疗方案,对于提高CRT 治疗效果和患者的整体生活质量至关重要。

作者贡献声明王磊:酝酿和设计试验,实施研究,采集数据,分析/解释数据,起草文章,对文章的知识性内容作批评性审阅,统计分析;尤菲:实施研究,起草文章,统计分析;张锋:采集数据,统计分析,获取研究经费;吴冠吉:分析/解释数据,统计分析,指导;刘树文:酝酿和设计试验,实施研究,起草文章;马前锋:实施研究,采集数据,分析/解释数据,起草文章,对文章的知识性内容作批评性审阅