低碳化现代煤基能源技术体系及开发战略

2024-04-25葛世荣樊静丽刘淑琴鲜玉娇

葛世荣 , 樊静丽 , 刘淑琴 , 宋 梅 , 鲜玉娇 , 王 兵 , 滕 腾

(1.中国矿业大学(北京) 机械与电气工程学院, 北京 100083;2.中国矿业大学(北京) 能源与矿业学院, 北京 100083;3.中国矿业大学(北京) 化学与环境工程学院, 北京 100083;4.中国矿业大学(北京) 管理工程学院, 北京 100083)

能源为工业交通提供“粮食”,为民众生活提供能量,为国家安全提供保障。煤炭是人类近300 a 工业化进程的主要能源,经测算,1900—2022 年世界煤炭使用量约为4 300×108t[1-2]。新中国成立以来我国生产煤炭近1 000 亿t[3],迄今煤炭仍是我国最安全最可靠的能源,为保障我国能源安全和经济平稳发展做出了重要贡献。然而,煤炭行业面临着化石能源高碳排放的发展困境,作为我国乃至全球能源相关碳排放的主要来源,是应对气候变化所必须面对的严峻挑战。2022 年全球能源相关的温室气体排放中,二氧化碳占比约89.7%,甲烷占比约9.6%,氧化亚氮占比约0.7%[4]。2022 年全球能源领域二氧化碳排放量超过368×108t,其中煤炭占比超过42%[4]。2022 年,中国煤炭消费产生二氧化碳排放约86×108t,约占中国碳排放总量的70%[5]。

面向未来生态文明建设,煤炭清洁高效利用迫在眉睫,煤炭能源低碳化转型势在必行。21 世纪以来,煤基能源作为煤炭清洁高效利用的重要技术途径,在理念创新和产业实践方面都得到积极发展。在技术层面,2013 年张玉卓[6]最早提出“近零排放”煤基能源系统理念,把能源和化工这2 个行业融合于一体,生产超低污染物含量的燃油及化工品,并将二氧化碳在化工装置里高浓度提取,用于驱油、驱气或CCS,有效减排二氧化碳;开发煤伴生资源,特别是煤中铝、钾、锗、铀、硫等资源综合应用。2017 年谢和平等[7]提出了煤炭深部原位开采的科学技术构想,构建了煤炭深部原位流态化开采的理论与技术体系。2017 年笔者[8]提出地下煤炭化学开采技术方法、技术架构和工艺系统,指出了地下煤炭盾构-气化协同工艺及装备系统,地下气化联合循环发电及CO2埋藏的技术思路。2019 年邹才能等[9]提出以煤炭地下气化开辟中国特色的有效供甲烷与氢气战略新途径,我国可气化煤炭折合天然气资源量是常规天然气资源量的3 倍,与非常规天然气资源量的总和基本相当。2021 年王双明等[10]提出富油煤具有油气资源属性,可通过加氢精制和加氢催化裂化获得优质燃料油,梯级利用和原位热解是富油煤绿色低碳开发的重要途径。2022 年谢克昌[11]指出要提升煤炭行业的集约化、高效化、智能化、清洁化发展水平,有序发展煤基新材料、碳材料,引导现代煤化工向高端化、清洁化、低碳化发展,实现煤炭由单一的燃料属性向燃料/原料并举转变。2023 年袁亮[12]阐述了煤炭工业碳中和发展的战略构想,重点突破煤炭智能精准开采与清洁高效利用、煤矿瓦斯全浓度开发利用、废弃矿井抽水蓄能、储能与电力消纳、清洁煤电与碳捕集利用与封存耦合、CO2高效驱替煤层气、CO2生物/化工利用、矿山绿色生态修复等关键技术。

在产业层面,李俊彪[13]提出建设煤基综合能源企业,涵盖煤炭开采、选煤、运输、燃煤发电及煤化工全过程,还包括燃气发电、风电、光伏、生物质发电等新能源,布局碳捕集、碳存储和减碳发电技术。姜华等[14]把煤炭、煤电、煤化工融合为煤基产业,以此开展煤炭清洁高效利用,推动煤基产业绿色低碳转型。袁铁江等[15]提出煤基低碳能源系统形式,构建高效可靠稳定供电的“风光-煤能源系统”,实现风、光等新能源和煤资源产业链上整合互补。王明华[16]提出氢能+煤基能源产业发展战略,形成一条可再生能源、氢能与煤炭能源协同发展的煤炭转型之路。顾永正[17]提出煤基能源碳捕集利用与封存技术模式,把煤基能源与可再生能源深度耦合,在能源基地建立CCUS 产业集群的“电化耦合、协同脱碳”新模式。刘峰等[18]提出煤炭绿色低碳发展路径,包括智能绿色开采、清洁低碳利用、矿区生态修复+碳汇、绿氢(电)与煤炭转化融合、煤基高能燃料合成、深部原位CO2与CH4制氢、煤矿采空区/残采区/关闭矿井封存CO2、CO2驱油驱气、CO2电化学催化转化捕集、CO2矿化利用等创新技术。李新华[19]解析了神东煤炭集团建设“零碳矿山”行动方案,提出“减碳+替碳+汇碳”的减碳路径,探索“减碳”生产、“低碳”供应、“智碳”管理、“零碳”矿井的实践举措。

从上述文献来看,煤基能源是煤炭清洁利用关键技术路径,得到了学界和业界的广泛关注和倡导,虽然现有研究提出了煤基能源技术发展的多种思路,但缺乏对煤基能源技术的明确定义和系统梳理,且大多数研究未能阐明各类煤基能源技术在未来能源转型中的作用。因此,笔者将详细论述煤基能源的历史演变及重要作用、低碳化煤基能源的技术体系及转型作用、现代煤基能源的创新技术及预期成效,为未来我国煤炭清洁高效利用技术的发展和煤基能源体系的建设提供参考。

1 煤炭有力支撑工业化发展

能源是自然界中为人类提供某种形式能量的物质资源。在某种意义上,人类社会的发展离不开优质能源的出现和先进能源技术的使用。人类文明史是一部人与自然关系史,也是一部能源利用方式不断更新、能源技术不断革新的历史。能源革命是资源形态、利用技术和能源产品发生显著变化,推动某种新能源形成和使用的演变过程。能源革命的重要表现是能源消费结构发生重大变化,如果新能源在能源消费总量中占比达到5%,即认为是能源转型起点,当其占比超过一半或占据最大份额,就认为能源转型完成。以此判断,1840 年全球煤炭消费占比为5%,开始煤炭能源转型,1902 年占比达到49%,煤炭成为第一大能源;1915 年石油消费占比为5%,进入石油能源转型、煤炭能源快速增长[20];1950 年天然气消费占比为7%,煤炭能源消费占比为44%[2],1965 年石油消费占比达到42%,超过了煤炭占比(37%)而成为人类第一大能源来源;1990 年风光水核等非化石能源消费占比达到13%,低碳能源转型开始起步[1]。

煤炭具有燃料、原料和材料三重属性,至今人们更多关注的是燃料属性,煤炭燃烧为人类提供了能源和动力。纵观人类能源发展历程,如图1 所示,煤炭在能源革命历程中发挥了萌芽、成长、主体、共存的作用,为人类从原始文明走向农业文明、工业文明提供了关键能源支撑,在未来的生态文明进程中,煤炭的燃料属性价值将逐渐减弱,原料属性价值将逐步增强,材料属性价值将得到开发。

图1 人类能源革命进程示意Fig.1 Schematic diagram of energy revolution process in the human society

1.1 煤炭奠定人类能源革命关键物质基础

人类经历4 次能源革命,煤炭为农业文明、工业文明进步做出了巨大贡献,承载了劳动工具从农业化向机械化、电气化、信息化迭代的主体能源重任。当前,正走向生态文明,煤炭肩负着支撑生态文明建设、构建新型清洁能源体系的保障能源使命。

(1)第1 次能源革命,柴薪能源时代。大约在40万年前,人类发现火的加热价值,并学会利用火,进入柴薪能源时代,木材、秸秆等柴薪能源成为人类社会生产和生活的主要能源,人类开始自主利用燃料能源。在距今六七千年前,中国人采集、成批加工制作了煤精雕刻品。

煤炭燃料:公元前3 世纪左右,中国周朝发现并开始使用煤炭。公元前200 年左右中国广泛使用煤炭作为生活燃料。中国人在西汉时期用煤炭冶铁,至宋代时期煤炭已成为冶铁燃料主角。在北宋年间,煤炭产区用硬煤作为烧制陶瓷的主要燃料,使瓷器品质从软瓷进化为硬瓷,瓷器质地超过柴窑烧制瓷器,定、汝、官、哥、钧五大名窑均处于煤炭产区。可见,煤炭在农耕文明时代开始作为人类生活和制作铁器、陶器的燃料,为农耕劳动工具技术进步提供了新能源。

(2)第2 次能源革命,煤炭能源时代。在18 世纪,欧洲以蒸汽机发明和煤炭大规模使用为主要标志,人类进入煤炭能源时代。在此期间,蒸汽机在英国煤矿广泛应用并促进煤炭生产效率显著提高,使得蒸汽机从实验室成功地走向工业生产,使人类摆脱以人力、畜力和手工工具为主的生产方式,极大提升了社会劳动生产率,诞生了一批煤炭转化利用的里程牌技术。

煤焦炼铁:1709 年英国企业家亚伯拉罕·达比(Abraham Darby)发明了燃烧焦炭高炉,引发了冶铁革命,从此各种新型动力机械得以大规模生产,钢铁构件在铁路、轮船和建筑结构中广泛应用。

煤炭制气:1792 年苏格兰人莫克多(William M.Murdoch)发现干馏煤气并用于煤气灯照明,他称之为煤气“coal gas”,这是人类煤制气能源利用技术的重大进步。1855 年德国化学家罗伯特·威廉·本生(Robert Wilhelm Bunsen)发明了引射式燃烧器和“本生灯”,使煤气在居民生活和工业炉中得以广泛应用。1857 年,德国的Siemens 兄弟最早开发出用块煤生产煤气的炉子称为德士古气化炉。1865-10-02,我国第1 座煤气厂在上海苏州河南岸泥城浜以西(后改为西藏路)建成,11 月1 日开始供气,安装煤气表58 只,其中家庭用户39 只,12 月18 日点燃上海街头第1 盏煤气灯。

煤气内燃机:1801 年法国化学家菲利普·勒本(Philips Lebon)研制出煤气和氢气混合燃烧推动的活塞发动机,这是内燃机发展史上开拓性成果;1862 年法国人莱诺(Ettienne Lenoir)以煤气作为燃料研制成世界上最早的气体燃料发动机;1876 年德国人尼古拉斯·奥托(Nicolaus August Otto)制成第1 台四冲程煤气内燃机;1879 年德国人卡尔·弗里德里希·本茨(Karl Friedrich Benz)制造出第1 台单缸煤气发动机。

煤炭制油:1820 年代英国化学家约翰·法尔顿(John Falton)从煤炭提取煤油;1852 年加拿大地质家亚伯拉罕·格斯纳(Abraham Gesner)博士发明了从煤中提取煤油的煤炭液化方法,获得了用煤炭生产煤油(Kerosene)的美国专利,这改变了人们利用煤炭能源的方式,获得一种重要的照明和燃料。

煤炭发电:1850 年,马克思看到一台电力机车模型时曾预言:“蒸汽大王在前一个世纪中翻转了整个世界,现在它的统治已到末日,另外一个更大得无比的革命力量——电力将取而代之”。 1875 年,巴黎建成世界上第1 座燃煤电厂。1882-01-12,美国著名发明家托马斯·爱迪生在伦敦建成投运世界第1 座蒸汽机驱动的直流发电厂,电压为110 V,可供1 000 只爱迪生灯泡照明。1882-07-26,上海电气公司所属乍浦路电灯厂开始发电,采用美国制造的卧管式锅炉、单缸蒸汽机和直流发电机,装机容量12 kW,点燃了南京路至外滩沿街15 盏弧光灯。1913 年全世界年发电量达500×108kW·h,电力工业成为一个独立工业部门。从此,燃煤发电成为煤炭转化为二次能源的颠覆性技术,全面改变了人类用能方式。

上述的煤炭大规模开发及焦煤炼铁、煤气、煤油和煤电技术发明,使人类社会进入了基于煤炭能源的工业文明时代,诞生了蒸汽机、内燃机、发电机等电力机械,极大促进了人类劳动工具进步。如果没有煤炭规模化开发,这一进程可能会推迟相当一段时间。

(3)第3 次能源革命,油气能源时代。1859 年,美国实现第1 口现代钻井开采石油;到1920 年,柴油机、汽油机汽车大规模使用,使石油用量迅速增大。到1950 年,油气能源大比例接替了煤炭能源,油气能源进入主导地位。1900—2000 年,煤炭一直是世界能源消费的主要来源,如图2 所示。在这120 a 期间,全世界消耗煤炭2 650×108t、石油1 420×108t、天然气55×1012m3、钢铁380×108t、铝7.6×108t、铜4.8×108t[21]。2022 年,全球81.8%的能源消费来自于煤炭、石油和天然气,煤炭仍是第二大能源,占世界能源消费的26.7%[1]。

图2 1900 年以来全球能源消费增长及替代情况Fig.2 Trend of global energy consumption and energy transition

(4)第4 次能源革命,迈向低碳能源时代。持续使用了200 多年的化石能源面临三大难题:战略性资源枯竭,生态环境遭到严重破坏,排放二氧化碳温室气体。自2000 年,人类开始了低碳能源革命,加快开发风能、太阳能、生物能等可再生清洁能源,2022 年全球非化石能源消费占比18.2%[1],但还未达到主体能源地位,目前仍处于成长期。

1.2 煤炭生产保障中国式现代化强国能源需要

能源是我国建设现代化国家的重要物质基础,持续稳定、价格可承受的能源供应是中国式现代化的内在要求。在能源问题政治化、工具化倾向明显的时期,能源已成为关系国家安全、左右大国博弈的重要战略资源,能源安全是国家安全的优先领域[22]。

通常认为,更多的能源利用是提高人们生活质量的一种方式,能源平等是指能源数量和质量满足不同时空人群生存发展消费需求的均衡性。城乡之间能源平等性受区域发展差距和能源要素时空配置影响,其演变过程如图3 所示[23-24]。在低水平能源均衡阶段,易获取的柴薪、木材等遍在性生物质能源在城乡空间均匀分布,能源要素空间配置呈现低水平均衡特征,但这是农业化时代能源体系,生活电气化、交通便捷化、能源清洁化程度不高。进入高水平能源均衡阶段,清洁化能源发展规模壮大、分布式能源供应体系健全,贫富差距缩小,能源平等共享,城乡融合发展,清洁能源成为主体,现代能源体系辐射能力增强,能源公共属性得以体现。

图3 城乡之间能源均衡(平等性)演变过程Fig.3 Changes of energy balance between urban and rural areas

中国式现代化具有5 个特征,其中3 个重要特征是人口规模巨大的现代化、全体人民共同富裕的现代化、人与自然和谐共生的现代化。共同富裕内涵包含了消除地区之间、城乡之间能源消费贫富差距、满足全体人民对充足能源需求的能源平等价值取向,人与自然和谐共生包含了人类开发矿产能源(煤油气核)与自然获取能源(风光水生)之间的适度互补理念。为此,构建中国式现代化能源体系,将是一个由稳定可靠的煤油气核能源与清洁充足的风光水生物质能源协同供应、共同保障的智慧能源系统,形成富有韧性、坚强可靠的能源供应链,增强国内能源大循环的内生动力和可靠性。

1.2.1 在中国工业化进程中发挥主体能源作用

自我国开始改革开放进程,能源消费总量持续增长,其保障主体来自煤炭产量不断增加。按发电煤耗法计算,我国一次能源生产总量从1980 年的6.4×108tce 增加至2022 年的46.6×108tce,年均增速为4.85%,煤炭年产量从6.2×108t 增加至45.6×108t,年均增速为4.87%;此间,我国国内生产总值(GDP)从1980 年的0.46 万亿元增至2022 年的121 万亿元,年均增长率为9.1%;可见,1980—2022 年,年均4.85%的一次能源生产量增长支撑了国民经济年均9.1%的增长[25],而我国煤炭产量增长与GDP 增长几乎同速,说明改革开放以来我国煤炭生产担当了国民经济快速发展的能源顶梁柱。同时,我国能源结构逐步优化,2022 年煤炭消费占能源消费总量比例为56.2%,比1990 年的最高占比(76.2%)降低20%[25]。

1.2.2 在中国能源转型中担当支撑能源作用

当前,低碳能源转型在全球兴起,传统化石能源向非化石低碳能源替换成为必然趋势。2022 年,煤炭、石油、天然气、非化石能源在全球一次能源消费结构中的比例分别为26.7%、31.6%、23.5%和18.2%(核电4.0%、水电6.7%、其他可再生能源7.5%)[1]。

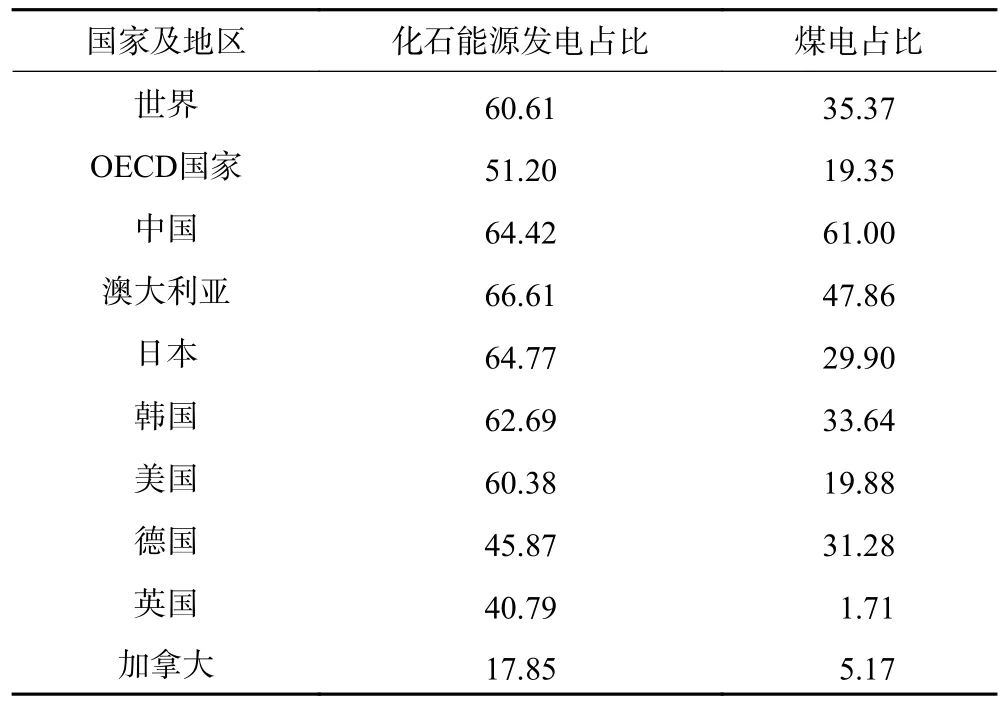

国外碳达峰国家仍保有较大的煤炭基础占比,以支撑本国能源体系安全稳定。第1,碳达峰发达经济体仍保有一定的煤炭基础占比。在已碳达峰国家中,德国、韩国、澳大利亚、波兰4 个国家达峰前煤炭消费占比40%以上,土耳其、英国高达30%以上[26]。德国、英国、波兰、日本碳达峰后煤炭消费占比长期保持20%以上[26]。第2,减煤增气的减碳路径高度依赖资源禀赋和进口保障。1985—2020 年,OECD 国家能源消费结构中煤炭减幅等于天然气増幅,这些国家大多具有较好的天然气资源禀赋(如美国)或便捷的进口通道(如英国、德国、西班牙)。第3,主要碳达峰国家燃煤发电具有不可替代的压舱石作用。2022 年,OECD 国家的化石能源发电占比超过50%,澳大利亚、韩国及德国的煤电占比超过30%,见表1[1]。2022 年,煤炭在世界能源消费结构中占比超过25%[1],煤炭在能源转型工程中仍具有压舱石作用。在电力能源供应系统中,煤电逐步退出须建立在清洁能源(气电、核电、可再生能源发电等)可靠替代的基础上。2022年,欧盟煤电占16.8%,气电占20.2%,油电占1.6%,核电占22.1%,水电占10.1%,其他可再生能源发电占29.2%;美国煤电占18.9%,气电占38.1%,油电占0.5%,核电占15.5%,水电占11.9%,其他可再生能源发电占15.1%[1]。

表1 2022 年部分国家和地区化石能源及煤电占比Table 1 Percentages of fuel-based electricity and coal-based electricity in typical countries and regions in 2022 %

我国已探明的一次能源资源储量中,油气等资源占比约为6%,而煤炭占比约为94%[27],这种能源资源禀赋决定了煤炭在我国能源体系中的基础性地位,煤炭是自主保障最可靠的能源类型。中国石油经济技术研究院发布的《2060 年世界与中国能源展望》指出,到2030 年,煤炭消费占比降至43%,石油消费占比稳定在18%,天然气消费占比增至12%,非化石能源消费占比增至26%左右;到2060 年,煤炭消费占比降至5%,石油消费占比降至6%,天然气消费占比降至9%,非化石能源消费占比增至80%[28]。这表明,在我国碳中和目标下,煤炭、石油、天然气、新能源的转型定位体现为:煤炭继续发挥保障国家能源长远战略“储备”与“兜底”作用;石油回归原料属性,发挥保障国家能源安全“急需”与民生“原料”用品基石作用;天然气发挥保障国家能源“安全”与新能源最佳“伙伴”作用;新能源发挥保障国家能源战略“接替”与“主力”作用[29]。

1.2.3 在新能源成长进程中担当减量保供作用

国家统计局数据显示,2022 年,我国煤炭资源自主保障率约100%,远高于石油30.3%和天然气60.5%的自主保障率。在新能源技术未取得颠覆性突破之前,煤炭不仅是我国最可靠的基础保障能源,更是最可靠的应急能源。在我国能源结构变革和新型能源体系构建进程中,煤炭的能源使命不会消失,但其原有的能源容量会被低碳能源替代,或被低碳化煤基能源替换。我国煤炭产量的过去变化和未来走势分为5 个阶段(图4):改革开放时期缓慢增长阶段,煤炭高峰产量约14×108t;融入全球化时期快速增长阶段,煤炭高峰产量约40×108t;高质量发展时期调整阶段,2028 年左右煤炭达峰产量约48×108t;新能源替代阶段,煤炭消费量逐渐下降,至2040 年约35×108t;碳中和攻坚阶段,煤炭用量快速下降,至2060 年使用煤炭约8×108t。在煤炭用量达峰之前,煤炭在短时期还会作为主体能源;2028 年煤炭用量达到峰值之后,将担当支撑可再生能源发展的保驾护航作用,碳中和实现之后担当底线能源作用[30]。

图4 我国煤炭产量变化及未来趋势Fig.4 History and future for China’s coal production

1.3 煤炭转型助力我国碳达峰碳中和目标实现

自第1 次工业革命以来,人类活动累计排放二氧化碳约1.5×1012t,美国排放占比超过25%,欧盟排放占比20%,中国排放占比13%[31]。全球煤炭利用产生二氧化碳排放量增长分5 个阶段,如图5 所示。煤炭利用产生的二氧化碳从1850 年仅有1.97×108t 到1886年增至9.98×108t;之后到1913 年达到32.9×108t;在第1 次世界战争和第2 次世界战争期间,其二氧化碳排放量波动变化,1945 年为30.0×108t;之后50 a 全球经济快速发展,1996 年煤炭相关二氧化碳排放量达到90.2×108t;2022 年为152.2×108t[32]。200 多年来,煤炭一直作为一次能源,以燃烧利用方式为人类提供能源,处于低级高碳排放技术层次。1750 年以来,煤炭消费累计排放二氧化碳约8 191×108t,占总排放量的比例为46%[32]。未来,亟需改变这种传统煤炭高碳利用方式,达到煤炭转化为二次能源的高级低碳排放技术层次。

图5 工业革命以来使用煤炭的二氧化碳排放增长曲线Fig.5 Trends of coal-related carbon emissions since the industrial revolution

2022 年,全球能源领域的温室气体排放量为413×108t 二氧化碳当量,二氧化碳排放量超过368×108t,煤炭使用的二氧化碳排放量占42%,其中中国二氧化碳排放量约121×108t,煤炭使用产生的二氧化碳排放量约占70%[4-5]。

中国资源能源禀赋是多煤、缺油、少气,实现“双碳”目标面临前所未有的挑战,即如何在维持预期经济发展目标的前提下,在未来近40 a 时间将当前约100×108t/a 二氧化碳人为排放量降为0。有学者提出了中国碳中和方案:通过能源转型和工业减排,每年直接减排(70~80)×108t 二氧化碳排放量,在2060 年前使碳排放量降至每年约30×108t 二氧化碳的低位水平;为了消纳这部分二氧化碳,首先利用生态系统碳汇每年中和(20~25)×108t 二氧化碳,再用工程化CCUS 技术每年封存(5~10)×108t 二氧化碳,才能实现碳中和目标[33]。

可见,把煤炭从高碳排放能源变为低碳排放能源,直接关系到我国每年减排(70~80)×108t 二氧化碳目标的实现,成为我国碳达峰碳中和目标达成的主体攻坚任务。除了逐渐降低煤炭能源消费量,煤炭清洁高效利用是我国保障能源安全且实现碳中和的关键所在。为此,必须创新煤炭能源低碳化利用新途径。可以认为,未来煤炭行业存续率高低,完全取决于煤炭低碳化利用技术变革程度,亟需突破煤炭开发利用全过程的减碳、汇碳、集碳、固碳的颠覆性技术。

(1)煤炭低碳生产技术。煤炭开采过程中的能耗分为显性能耗、源性能耗和隐性能耗,煤炭分选、通风、采掘、运输、排水环节的能耗(CO2排放)分别占到28.9%、20.1%、18.4%、13.3%、9.2%[34]。2022 年中国煤炭开采和洗选行业的CO2排放量约为2.7×108t,其中煤炭能源产生的CO2排放量占70%[34]。2022 年全球煤矿甲烷排放量约为4 050×104t,相当于约12×108t二氧化碳当量[35],中国煤炭开采产生的甲烷排放量占总量的40%左右[36]。因此,必须创新研发煤炭生产节能减排技术,减少煤炭生产过程的二氧化碳和甲烷排放量,例如透明化地质、机器人化采矿、数字孪生矿山、无排废采选、绿色矿山、智慧矿业等核心技术。

(2)煤炭清洁燃烧技术。要提高煤炭燃烧利用效率、减少污染排放,取决于煤炭加工、燃烧和减排等清洁利用技术水平:① 煤炭净化加工技术,包括煤炭分选、型煤加工和水煤浆制备技术;② 清洁燃烧技术,包括循环流化床燃烧技术和先进煤粉燃烧技术;③ 烟气净化处理技术,包括消除烟尘和烟气脱硫、脱氮、脱汞、碳捕集等技术。2021 年我国原煤入选率提高到71.7%,燃煤电厂发电平均煤耗降至302 gce/(kW·h),最先进的燃煤电厂煤耗达到260 gce/(kW·h)以下,实现超低排放的煤电机组容量占到93%[37]。

(3)煤炭低碳转化技术。煤炭清洁低碳转化的重要途径包括煤气化、液化技术及煤气化联合循环发电。2021 年我国煤制油产能为9.31×106t/a,煤(甲醇)制烯烃产能为16.72×106t/a,煤制乙二醇产能为6.75×106t/a,煤制天然气产能为6.125×109m3/a[38]。未来煤炭低碳转化技术将围绕3 个方面攻关,一是煤制清洁燃料(煤制天然气、煤制油料、低阶煤热解转化);二是煤制化学品(大规模高选择性煤制大宗含氧化合物、煤转化制烯烃/芳烃煤、煤转化与可再生能源制氢耦合);三是煤转化的污染物处理(固废、废水、粉尘、挥发性有机物等气体)[38]。

(4)矿区原位储碳技术。煤炭开采矿区具有采空区碎裂岩层、未采煤层、深部咸水层3 种储碳空间叠加的资源优势,将煤炭开发利用所产生的CO2,通过矿区原位封存,是一种具有发展前景的煤炭开采矿区原位碳封存技术。中国CO2地质封存有利区域为渤海湾盆地、松辽盆地、鄂尔多斯盆地、准噶尔盆地、苏北盆地和四川盆地等,深部咸水层CO2理论封存量达(119.2~2 420)×109t,页岩层CO2封存量69.3×109t,煤层CO2封存量(11.4~12.1)×109t[39-40]。我国煤炭资源开采形成了含有垮落带、裂隙带等的地下采空区,总量为(14~20)×109m3,这为开展CO2地下封存提供了巨大的潜在空间[41]。1993 年美国在圣胡安盆地开展了世界上首个CO2煤层地质处置并强化煤层气回收现场试验;1997 年加拿大在阿尔伯塔盆地向煤层中注入N2和CO2增产煤层气试验;2002 年我国首先在山西沁水盆地进行了压注CO2提高煤层气采收试验。这些试验都证实CO2注入可提高煤层气采出率并有效封存CO2[42]。

2 煤基能源技术迭代创新

从19 世纪中期,人们就不断探索把煤炭转化为二次燃料,其目的在于提高能源系统转型可靠度,从最先发现煤制燃气、煤制燃油路径,到之后创建燃煤发电技术,开启了煤炭、煤气、煤油、煤电共生的煤基燃料利用时代,目标是增强能源供给量和能源利用便利性,从而提升社会经济系统发展性。

2.1 煤制气开启煤炭转化利用之门

1812 年4 月,英国成立世界第1 家煤制燃气公司,标志着煤制燃气工业的起点,开启了煤气灯代替蜡烛的照明时代。此后,美国(1816 年)、法国(1819 年)、德国(1825 年)、瑞典(1846 年)、加拿大(1847 年)、香港(1864 年)、上海(1865 年)、日本(1871 年)先后兴建煤气厂。到1850 年,英国已有800 余家煤气生产企业,形成具有相当规模和影响的煤气化产业。1857年德国西门子公司创设工业化煤气发生炉,实现第1次煤气化技术突破;1926 年在德国洛伊纳建成第1 个流化床煤气化装置,实现第2 次煤气化技术突破;1936 年鲁奇(Lurgi)公司开发了加压固定床气化炉,这是第3 次煤气化技术突破。1952 年德国克柏斯(Koppers)公司和美国德士古(Texaco)公司研发出气流床气化炉并实现工业化,这是第4 次煤气化技术突破。20 世纪70 年代初,水煤浆气化技术和粉煤加压气化技术逐步完成了工业示范,在煤制大宗化学品、煤炭直接液化和间接液化、煤制天然气、IGCC 发电和制氢等领域实现了大规模工业化应用。

1980 年,美国大平原(Great Plain)公司建设世界第1 个煤制天然气工厂,设计日产代用天然气389×104m3。中国于1865 年在上海建成煤干馏气化厂,1901 年该厂更名为上海煤气公司。1934 年,侯德榜博士用当时较先进的UGI 固定床气化技术,主持建设永利化学工业公司硫酸铵厂,这是我国民族资本全资建设的第1 家合成氨厂。1959 年,结合人民大会堂等十大建筑建设,北京以石景山钢铁厂焦化厂和北京焦化厂煤制气为北京供应燃气。经过近30 a 发展,我国煤制气规模持续提升,2022 年的煤制气产能为74×108m3,产量达到61.2×108m3。

煤炭地下气化(UCG)被称为“地下煤气厂”,德国人威廉·西门子(William Siemens)于1868 年率先提出地下气化设想;1888 年,俄国著名化学家门捷列夫提出了地下气化技术实施愿景,并在1897 年著作中描述了低阶煤层原地气化思路,1899 年创设了第1个UCG 炉体结构方案。1933 年,世界上第1 个UCG 工业化先导试验在苏联启动,随后苏联发明了气流法、直井火力贯通、煤层水平井长通道等技术,首创矿井式-钻井式联合UCG 工艺和注氧/注蒸气UCG工艺,创造了单个UCG 场站连续商业化生产50 a 以上的世界记录[43]。美国开展了六大系列UCG 先导试验,确定了适宜于UCG 技术的煤层和煤质条件,创新发展了钻井式UCG 方法和工艺,发明了可控后退式注入点(CRIP)和双水平井(P-CRIP)技术,为解决UCG 气化通道建造、气化过程控制、合成气质量提升等三大难题提供了方案[44]。澳大利亚从20 世纪70年代开始开展了15 a 的UCG 现场试验,启动3 个仅次于前苏联的大规模UCG 现场试验工程[45]。欧盟国家在1944—2014 年期间分3 阶段实施了12 个UCG先导试验项目,发明了盲孔法及V 型炉体结构,率先将浅部UCG 试验延伸到深度500~1 000 m,系统的环境监测结果为消减UCG 环境安全担忧提供了实际数据[46]。

1960 年前后,我国开展了钻井式地下气化探索。20 世纪90 年代初,我国自主研发了废弃煤炭资源再开采的“长通道、大断面、两阶段”UCG 工艺,并建成了多个现场试验工程;2007 年建成首个钻井式UCG试验工程,日产富氧煤气15×104Nm3。2019 年12 月,中为能源唐家会矿区煤炭地下气化项目投产,煤气产率为8 800 Nm3/h,煤气热值达11.7 MJ/Nm3。2018 年7 月,新疆国利衡公司在库木塔格沙尔湖煤田的无井式气化UCG 试验项目点火投产,设计年转化煤炭45×104t,稳定运行350 d 生产有效合成气600×104Nm3[47]。

煤层气是一种未来可开发的新型天然气资源。1928 年,美国人RICE 提出了采煤前采用垂直钻孔从煤层抽取甲烷的设想。1969 年,美国矿业局钻出了第1 个采空区瓦斯抽采井。1974 年,西弗吉尼亚州的煤层气井产气并首次通过管道销售。1975 年,阿拉巴马州橡树林煤矿实施了23 口煤层气井的大规模开发试验,1981 年实现煤层气商业化生产。1986 年煤层气生产井达到378 口,1991 年迅速上升到4 443 口,当年的煤层气产量为91×108m3,约占美国天然气产量的2%。

我国在20 世纪70 年代由煤科院抚顺煤研所在抚顺、阳泉、焦作、白沙、包头等高瓦斯矿区施工20余口地面瓦斯抽排试验井。1986 年,我国开始启动煤层气勘探。1989 年,国家能源部在沈阳召开了第1 次“开发煤层气研讨会”,开启了我国煤层气勘探研究工作。1996 年,国务院批准组建中联煤层气有限责任公司,将煤层气作为战略性“接替能源”进行开发。2005 年11 月我国正式开始煤层气商业售气[48]。截至2020 年底,探明埋深2 000 m 以浅煤层气地质资源量30.5×1012m3,可采资源量12.5×1012m3;2 000 m以深煤层气资源量40.7×1012m3,可采资源量10×1012m3[49];全国累计施工煤层气井21 217 口,其中的直井19 540 口、水平井1 677 口。国家能源局数据显示,2022 年我国煤层气产量约115×108m3,其中山西省煤层气抽采量96×108m3,主要生产企业是中石油、中海油、新华燃气和中石化[50-51]。

2.2 煤制油开拓燃油开发技术之路

1923 年,德国以煤为原料制取液体燃料。1955年,南非在萨索尔堡建成全球第1 座煤间接液化制油工厂。1990 年,美国宾西法尼亚能源研究所开始研发煤基喷气燃料,2004 年研制出高热安定性以煤为原料的新型喷气燃料[52]。2005 年,美国重启煤液化技术研发,规划到2040 年煤液化油将满足美国27%的燃油需求[53]。2004 年,我国神华集团牵头研发悬浮床两级催化液化技术,2008 年在鄂尔多斯建成投产,成为第二次世界大战后世界上唯一商业化运行的煤直接液化工厂。2015 年,兖矿集团采用低温浆态床费托合成技术在榆林建成百万吨煤间接液化制油示范项目。

水煤浆被当作一种高效的代油燃料。1973 年,美国开始研制油煤浆燃料。到1979—1981 年,瑞典和美国率先研制成功完全不用油的新型水煤浆。1978年,浙江大学研发出油煤浆,用于鞍钢电厂100 t/h 锅炉燃烧,1983 年通过国家鉴定。1982 年,我国开始研制水煤浆,1983 年5 月中国矿业大学北京研究生部制备出水煤浆,首次在浙江大学试验台架上试烧,1984年8 月又在北京造一厂20 t/h 燃油锅炉上代油燃烧,这是我国最早改用水煤浆的工业锅炉。据统计,目前,我国水煤浆燃料用量约3 000 万t/a。我国创新发展了水煤浆循环流化燃烧技术,包括水煤浆粒化给料技术、循环流化床炉内脱硫和低温燃烧技术,从根本上解决了水煤浆雾化燃烧的高温结焦结渣和原始污染物排放高的问题[54-55]。

煤基乙醇是一种清洁的可再生能源,体积分数达到99.5%以上的无水乙醇,可作车用燃油替代品。据有关资料显示,2022 年中国燃料乙醇行业产能为624.5×104t,燃料乙醇产量约为270×104t,产能利用率约为43%,燃料乙醇消费量为(300~350)×104t。我国生产燃料乙醇原料约80%来自谷物、10%来自木薯或甘蔗,原料成本占燃料乙醇成本的87.6%,并存在“与人争粮、与粮争地”的问题。目前,煤基乙醇生产成本为3 000~4 000 元/t,大大低于生物发酵法制乙醇。2017 年3 月,大连化学物理研究院和延长石油集团采用自主研发的合成气经二甲醚羰基化加氢制乙醇(DMTE)技术,在陕西延长建成全球首套10×104t/a煤基乙醇工业化项目。2022 年10 月,陕西延长石油榆神能源化工公司50×104t/a 煤基乙醇项目建成投产,每年消耗150×104t 煤炭。

由于煤制合成气生产乙醇工艺存在贵金属催化效率较低及设备腐蚀等问题,合成气生物发酵生产乙醇工艺受到关注。合成气发酵过程利用厌氧乙酰辅酶 A 的生物转化途径 ,实现发酵合成乙醇和乙酸及其他副产物。美国生物工程公司(BRI)最早开发该技术,2005 年建设了第1 个商业化装置。2009 年,美国Coskata 公司在美国宾西法尼亚州建成年产4 万加仑的工业化示范装置。山西潞安煤化集团准备建设2×104t/a 煤制合成气生物发酵制乙醇示范项目。该工艺基于煤制合成气,净化后的合成气H2/CO 配比为1∶1~3∶1,送入发酵罐中发酵,发酵产生的气相部分作为燃料使用,含乙醇的液相部分经过精馏、分子筛脱水获得无水乙醇,生产1 t 乙醇消耗3 000 m3合成气,乙醇直接生产成本约3 774 元/t[56]。采用煤制甲醇合成气微生物发酵联产乙醇路线,煤制燃料乙醇生产直接成本为2 853 元/t,有效气比甲醇增值0.82 元。

2.3 煤基能源开辟煤炭清洁化之道

长期煤炭利用一直以煤炭自身作为燃料使用为主,其次作为化工原料。相对于煤炭燃烧的高污染排放,煤制气、煤制油、煤制醇等煤基燃料具有低排放特性,被认为是可以替代石油的清洁能源。1975 年,美国提出煤基合成氨思路并制定规划。1978 年左右,西德将煤制油称为“煤基油”(Kohleöl),南非萨索(Sasol)煤制油公司在塞昆达(Secunda)建成煤基汽车燃料综合生产厂,西德把煤制气和煤制氨合称为“煤基合成气”。1982 年,瑞典将水煤浆称为一种新型煤基液体燃料。1985 年5 月,中美清洁煤基燃料学术讨论会在太原召开,时任煤炭科学研究院院长范维唐担任中方主席,清洁煤基燃料包括固态煤基燃料(原煤经过洗选、干馏、物理化学脱硫等加工而成的固体清净燃料),液态煤基,燃料(原煤经过直接液化、间接液化、干馏热解、煤水油浆混合等加工而成的液体清净燃料),气态煤基燃料(原煤经过气化生产的高中热值燃料气、低热值合成气)[57]。2004 年,谢克昌等[58]将煤基燃料概括为煤直接液化合成油、煤间接液化合成油、甲醇/二甲醚为主的煤基含氧燃料,首次把煤基燃料拓展到甲醇/二甲醚,并指出这是解决能源安全供应问题的重要途径之一,有助于实现资源、能源、环境和经济可持续发展。

自20 世纪80 年代末,煤基燃料拓展到煤基能源发展时期。1987 年,孟宪申提出煤基替代能源产品开发建议,包括煤炭气化、醇类替代能源、改造小化肥厂生产汽油、扶持页岩油开发、水煤浆开发[59]。1991 年,张碧江等[60]提出煤基合成液体燃料生产思路,利用中小型合成氨厂生产条件,采用固定床两段法工艺联产汽油。2008 年,潘连生等[61]提出煤基能源化工品(煤制油、甲醇、二甲醚、甲醇制烯烃)发展策略,列出了煤转化为能源产品的热利用效率排序:煤制油(26.9%~28.6%) < 煤制甲醇(28.4%~50.4%) < 煤发电(40%~45%) < 煤制合成天然气(53%) < 煤制合成气(82.5%),首次把甲醇/二甲醚、甲醇制烯烃列为煤基能源。2008 年,麻林巍等[62]提出新型煤基能源技术,包括先进煤电技术(超临界、超超临界发电,循环流化床发电,整体煤气化联合循环发电,燃料电池发电),煤基液体燃料技术(煤基车用甲醇、煤基民用/车用二甲醚、煤基车用氢能、煤直接液化和煤间接液化),煤基多联产技术(煤气化多联产,拓展的煤焦化多联产,COREX多联产),CO2捕集技术,所谓的“新型”,是把清洁煤电和二氧化碳减排纳入煤基能源。2008 年,张亮[63]提出煤基气态能源产业思路,是指煤炭转化形成的气态终端利用产品,包括煤层气、煤炭气化(焦炉煤气、煤制气、地下气化)等及其衍生化工产品,他首次把煤层气和煤炭地下气化列入煤基气态能源。到2019 年,我国西北能源“金三角”地区的煤炭就地转化率达到23%左右,建成投产的煤直接制油、煤间接制油、煤制天然气、煤制烯烃、煤制乙二醇分别占全国总产能的100%、79%、74%、44%和18%,在建及拟建煤制乙醇产能占比38%和53%[64]。

3 现代煤基能源技术内涵

3.1 现代煤基能源的技术内涵

2021 年,笔者通过承担中国工程院战略咨询项目“我国以煤为主能源结构发展战略”,深入研究了煤基能源概念、内涵及关键技术,提出了广义煤基能源体系概念,包括清洁化煤发电(水煤浆发电、爆燃发电)、煤系气(煤层气抽采、地面煤制气、地下煤制气)和煤制油(地面煤制油、地下原位热解采油)等能源产品,并在矿区原位消纳转化流程所捕集的二氧化碳,从而把高碳排放的固态煤炭产品变为低碳排放的液/气形态产品[26]。广义煤基能源概念包含了电、气、油等二次转化能源,具有广泛性内涵;把煤基能源生产与二氧化碳原位消纳耦合一体,构建零碳煤基能源体系,具有低碳性意义。

笔者提出现代煤基能源体系,是指煤炭原料创新转化生产的具有低碳属性的煤基气、煤基油、煤基氢和煤基电的新质能源,并在矿区原位消纳二氧化碳,形成具有碳中和能力的清洁低碳能源生产系统,如图6 所示。现代煤基能源体系包含煤基气、煤基油、煤基氢、煤基电和矿区动态碳中和的5 个技术模块、19 个技术单元、61 项关键技术。

相比于过去的煤基能源概念,现代煤基能源概念有3 个拓展:一是能源产品范围更加广泛;二是体现油气氢电多能共存、相互支撑的协同理念;三是能源生产流程实现碳闭合,具有零碳能源特征。本研究认为,现代煤基能源体现了“清洁低碳,安全高效”内涵,是我国构建新型能源体系的重要组成部分,为保障我国能源安全和实现能源领域碳减排提供创新技术路径。

3.2 现代煤基能源的生产模式

煤基能源技术体系形成从资源到能源的零碳循环生产系统,如图7 所示,因此改变了传统煤炭能源生产和消费理念及方式,相比传统煤炭能源开发,具有3 个特点:

图7 现代煤基能源生产系统Fig.7 Modern coal-based energy production system

(1)重构煤炭能源生产流程。煤基能源技术体系建立了地面异位转化与地下原位转化的协同能源生产模式,后者取消了传统煤炭能源必需的开采、运输、分选、储存等环节,大幅度简化能源生产流程,降低能源生产成本,实现智能无人化煤炭开发。

(2)创新煤炭化学开采工艺。煤基能源技术体系融入中国学者提出的煤炭清洁转化技术构想,借鉴了谢克昌[58]2004 年提出的煤加氢液化合成燃油的技术构想,笔者[8]2015 年提出的煤粉井下原位爆燃发电技术构想、2017 年提出的深部煤炭地下等离子气化开采技术构想,谢和平[7]2017 年提出的煤炭深部原位流态化开采技术构想,王双明[10]2018 年提出的富油煤井下原位热解气化开发技术构想,袁亮[12]2023 年提出的煤系地质固碳增汇技术构想,提出煤基能源清洁高效开发利用的创新路径。

(3)构建用炭固碳循环系统。煤基能源技术体系是基于矿区碳中和目标的零碳煤基能源循环生产系统,它不仅生产低碳化煤基能源而且在矿区原位固碳增汇,地面煤基能源所产生的剩余二氧化碳(未能加以利用的余量)回注到矿区原地采空区、煤层气地层、未采煤层和深部咸水层,若干年之后,这些CO2资源可作为再利用的碳资源。由此,构建“采炭-产碳-捕碳-用碳-埋碳”的碳闭合系统,实现矿区动态碳中和,形成全过程、长周期的零碳煤基能源生产基地。

3.3 现代煤基能源的转型作用

煤基能源立足我国相对富煤、少气、缺油的资源禀赋国情,改变“一刀切”式的退煤减碳方向,兼顾能源安全与经济发展、双碳目标的协调关系,为解决较长时期“以煤为主”能源结构和二氧化碳减排之间的突出矛盾提供创新方案,也为未来构建多能耦合的稳定安全低碳能源体系提供创新路径。

现代煤基能源技术体系改变了传统的煤炭利用理念和方式,在未来新型能源体系中,它对电力、油料、燃气、氢能等能源具有“一主体三支撑一突破”的重要作用[26]。

“一主体”是以煤稳电,发挥煤基清洁电力在我国电力保障中的主体作用。通过低碳化煤基燃料发电技术创新,改变传统的燃煤发电高碳排放技术,达到保障电力系统稳定性、降低电力生产二氧化碳的目的。即使将来可再生能源占比到70% ~ 80%,低碳化煤基发电也作为一种清洁化的能源形式存在,煤基发电是能源体系的根基,发挥电力压舱石和稳定器作用。

“三支撑”是以煤增油,发挥煤制油料在我国油品安全的支撑作用;以煤补气,发挥煤基燃气对我国燃气安全的支撑作用;以煤助氢,发挥煤基氢气对我国氢能发展的支撑作用。

(1)以煤增油。在煤炭直接液化和间接液化制油技术规模化应用基础上,未来通过研发纳米水煤浆制油和煤炭地下气化联产制油技术,打造短流程低碳化煤制油工艺,使我国2060 年具有年产1×108t 煤基燃油生产能力。开发我国丰富的富油煤新型油气藏资源(富油煤蕴含油资源量约500×108t,气资源量约75×1012m3),通过富油煤地面梯级利用和地下原位热解技术创新,使我国2060 年形成年产0.5×108t 煤基燃油生产能力[10]。

(2)以煤补气。创新煤层气高效开发技术,使我国2060 年煤层气年产量达到800×108m3。我国埋深1 000~3 000 m 煤炭资源量约为377×1012t,测算的可气化资源量为(270~330)×1012m3,是我国常规天然气资源量的3 倍[33]。经过科技攻关,我国2060 年有望实现单个地下气化井消耗煤炭50×104t/a,产出煤气2×108m3/a,由50 个气化井群形成100×108m3/a 规模化煤炭地下气化矿区。

(3)以煤助氢。目前化石能源制氢约占全球氢能来源的95%以上,中国在氢能发展初期和中期阶段仍离不开煤制氢供应,但必须解决大量排放CO2的难题[65]。未来的煤基氢气生产将实现水煤浆电解制氢和煤炭地下气化制氢,使我国2060 年低碳化煤基氢气产能有望达到4 000×104t,是2022 年我国煤制氢产量的1.6 倍,占2060 年我国氢气预测需求量(1.3×108t)的30%[66]。

“一突破”是“以煤固碳”,实现煤基能源动态碳中和技术的重大突破,构建煤基能源开发-利用-固碳一体化的矿区动态碳中和循环模式,其创新构想体现为在煤基能源开发矿区原地布局煤基电、煤基油、煤基气、煤基氢生产及其二氧化碳捕集、利用、埋藏处置系统,形成“采炭-产碳-捕碳-用碳-埋碳”的碳闭合系统,将煤基能源产生的二氧化碳就地利用和地下储存,建立零碳煤基能源生产基地。

本研究认为,清洁能源的新旧属性不仅由其能源载体决定,应以其利用之后的污染排放量高低而论。如果矿区动态碳中和模式得以实现,煤基能源能够被清洁利用甚至实现零碳排放,那么它也应被认可是清洁的新质能源。

3.4 矿区动态碳中和能源系统

目前,煤炭仍是全球第二大能源来源,传统的煤炭转化路径主要是燃煤发电和煤化工产品,它们都属于高碳利用方式。2022 年全球燃煤排放CO2达152.2×108t,占全球总二氧化碳排放量的40%以上[32]。2020 年电力行业CO2排放总量为45.8×108t,占全国能源相关二氧化碳排放量的40%左右。其中,燃煤发电排放39×108t,燃气发电排放1.1×108t,热电联产中供热部分排放5.7×108t[67-68]。2019 年中国煤化工行业碳排放量为5.4×108t,占全国碳排放总量的4.8%。其中,传统煤化工碳排放量为3.6×108t,现代煤化工碳排放量为1.8×108t,84%的碳排放集中在煤制合成氨、煤焦化、煤制甲醇和煤制烯烃,它们的碳排放量分别占煤化工行业总排放量的26%、21%、19%和18%[69]。

基于现代煤基能源开发技术创新,将显著减少现代煤基能源开发利用的二氧化碳排放量,实现低碳化能源生产,但仍有部分二氧化碳无法完全消除,须采用CCUS 技术就地利用或封存。为此,本文提出矿区动态碳中和煤基能源系统架构,如图8 所示。该系统把煤基能源智能保供、绿色开发、清洁转化、低碳利用、洁净排放耦合在一个矿区闭环系统之中,构建智能、安全、高效、清洁的煤基能源技术体系。从地质精细勘探“查碳”、智能绿色开发“降碳”、清洁能源转化“减碳”、高效捕集净化“收碳”、循环高效利用“用碳”、原位地下封存“负碳”6 个环节,构成能实现矿区动态碳中和煤基能源开发系统。

4 现代煤基能源开发战略

4.1 我国能源低碳转型发展路径特征

面向碳达峰碳中和目标,我国能源消费及其碳排放量将呈现先升后降态势,通过全面建成新型能源体系、全面建成能源强国、全面实现能源低碳转型等目标实现之后,我国能源产业形态得以重塑,能源生产和供应方式发生根本性变革。国家能源集团技术经济研究院发布了《中国能源展望2060》[70],基于起点基准情景、储能多时长调峰情景、CCUS 大规模布局情景,对我国未来各阶段能源及碳减排目标进行了预测,主要预测结果汇集于表2。

表2 我国2030—2060 能源消费及碳排放预测Table 2 Predictions on China’s energy consumption and carbon emissions from 2030 to 2060

由表2 可知,我国能源低碳转型基本路径是通过“减煤、控油、稳气、强非”措施,大幅度减少高碳能源使用量和增加非化石能源替代量,借助二氧化碳捕集、利用与埋存技术,实现2060 年能源领域碳中和之时,具有以下特征:

(1)煤炭在能源结构中的占比年均下降率为1.22%左右,从2022 年的56.2%减至2060 年的低占比6.5%(低成本储能调峰情景)或高占比13.9%(CCUS 大规模布局情景)。石油占比从17.9%降至3.5%,天然气占比从8.5%先升后降至6.5%左右。2060 年,煤油气能源总量为(7.9~12.4)×108tce。

(2)受当前掌握的油气资源储量制约,我国油气产量提升空间有限,到2060 年,石油自给率为80%~84%,天然气自给率为84%左右,我国能源整体自给率达到96%。

(3)能源结构转型之后,3 种情景下的我国能源领域CO2排放量为15 亿~30 亿t,需要(5~20)×108t的CCUS 消纳能力,才能把剩余二氧化碳控制在10×108t 以内。我国陆地碳汇量约为20×108t,须将其50%容量用于消纳这些CO2,方可实现能源碳中和。

(4)非化石能源发电量(16~17)×1012kW·h,在总发电量(17.5×1012kW·h)占比95.0%~98.5%,在整体能源结构中占比75%~85%。

(5)对于储能多时长调峰情景,预计2060 年的全国储能装机容量将达7.5 亿kW,新型储能装机将达4.2 亿千瓦左右,新型储能设施造价约1.68 万亿元。对于CCUS 大规模布局情景,有机构预计2060 年的CO2捕集成本为20~130 元/t,管道运输成本为0.4元/(t·km),封存成本为20~25 元/t[71]。以平均运输距离300 km 计算,CO2捕集埋存成本为160~315元/t,每年消纳20×108t 二氧化碳,CCS 运行成本为3 200 亿~6 300 亿元。

4.2 现代煤基能源提升自主保供能力

能源对外依赖性过大,自给率过低容易引发能源风险。过去5 a(2018—2022 年),欧盟约60%的能源消耗依赖于化石能源进口。其中,天然气对外依存度依然高达88%,石油对外依存度高达96%,煤炭的对外依存度也达到41%[1],这导致其在能源安全博弈中处于劣势。2022 年,我国能源总体对外依存度18.4%,石油和天然气对外依存度分别达到71.2%和40.2%,进口原油经印度洋海运占比达83%;陆上天然气管道运输线对土库曼斯坦依存度占比56%,其次为俄罗斯18%、哈萨克斯坦11%[72]。在国际百年未有之大变局加剧演进情况下,我国油气进口面临着难以把控的不确定性和被人“卡脖子”风险。

伴随我国经济社会进入高质量发展阶段,面向应对气候变化与推进能源低碳化转型等重大战略部署,我国自主发展现代煤基能源技术,立足煤炭资源相对丰富的资源禀赋,可为我国提供充足的低碳煤基能源产品,近期仍将发挥能源保供兜底作用,确保我国能源安全可靠。从中长期看,煤炭的主体作用是减碳,现代煤基能源将使煤炭成为有竞争潜力的清洁低碳能源和原材料,大幅降低化石能源利用的碳排放强度,逐步实现煤炭利用全过程的动态碳中和。

基于现代煤基能源技术创新取得重大突破,未来我国煤基能源开发进程及降碳成效预期如图9 所示。到2030 年,我国煤炭消费仍以传统燃烧利用方式为主,现代煤基能源开发处于萌芽期,煤制油、煤制氢、地下气化技术工程示范取得一定进展。到2035 年,我国现代煤基能源开发进入成长期,以煤制油、煤制氢、地下气化、流态化技术为特征的煤基能源清洁高效利用体系初步形成,煤基能源开发规模达到煤炭消费总量的20%左右。到2060 年,我国现代煤基能源开发进入成熟期,现代煤基能源清洁高效利用技术规模化推广,其供给能源量占煤炭消费总量的100%[27]。

图9 现代煤基能源开发进程及其保供降碳预期成效Fig.9 Modern coal-based energy development process and its energy security and emissions reduction potential

现代煤基能源将有力补充我国油气自主供给能力,降低油气对外依赖程度。由图9 可见,2060 年的低碳化煤基能源生产量可达(10.2~14.6)×108tce,相当于全国能源需求量的18%~24%,煤基油气保障规模分别为(1.3~2.0)×108t 石油和(2.5~3.0)×1011m3,煤基能源的战略价值得到充分体现。2060 年可生产低碳化煤基氢约4 000×104t,占我国氢气能源需求量(1.3×108t)约30%;生产低碳化煤基电(1.5~2.0)×1012kW·h,占到我国电力需求量(17×108kW·h)的8.8%~11.7%。由此,现代煤基油气产能使我国油气实现自主可控,成为自主独立的能源强国。更为重要的是,现代煤基能源能够保障在极端现况下我国油气能源自主供给。

4.3 现代煤基能源优化能源转型路径

4.3.1 能源转型模式再认识

已有研究表明,已实现碳达峰国家的能源转型和减煤路径归纳为4 种典型模式:① 以技术进步为特征的节能减煤模式,例如日本通过显著提高能效实现减少煤炭用量,目前的单位GDP 能耗仅为世界平均水平的54%,煤炭发电占比29.7%;② 以非常规天然气替代为特征的增气减煤模式,例如美国自2005 年以页岩气规模量产替代煤炭使用,目前能源对外依存度低于4%;③ 以煤制油气利用为特征的煤炭转化模式,例如南非最先发展大规模煤制油、煤制气,探索改变煤炭利用方式;④ 以大力发展新能源为特征的煤电置换模式,例如德国通过发展风电和光伏电力,2022 年可再生能源发电量占比达到49.6%,煤炭发电占比降到33.3%[73]。

在我国碳中和目标下,目前的“一大三小”格局(煤炭消费占比大(56%),石油、天然气、新能源消费占比小(18.5%、8.9%、16.6%)),2060 年将转型为“三小一大”格局(煤炭、石油、天然气消费占比小(5.0%、5.6%、9.4%),新能源消费占比大(80%))。能源消费与碳排放实现4 个80%转变:由化石能源消费占比80%以上(83%)、碳基能源CO2排放80%以上(86%),转变为到2060 年的新能源消费占比80%以上、CO2排放减少80%以上[29]。

纵观国外做法和国内预测,能源系统走向碳中和的路径选择都基于“去煤减碳”的逻辑起点。但是,应该认识到,后工业化时代能源转型进程既有一般性规律,更有基于国情的特殊规律,不同国家根据其资源禀赋和地缘政治选择了有利于本国发展的能源转型道路。我国现有能源转型目标及路径设计,基本上参照了人口较少、经济富裕、高度城镇化、第三产业发达的国家能源转型规律,秉承了减碳一定要“去煤化”“去油化”的思维模式,实际上是认为煤炭本质上是“最脏”能源,陷入了“炭”与“碳”难以相融的对立性思维。

4.3.2 能源转型路径再思考

我国推进中国式现代化强国建设,正在加快规划建设新型能源体系,其根本目的是以人民为中心,构建对经济社会发展和人民生活水平日益提高的安全、绿色、便捷、经济、可持续的能源供应体系。从安全目标看,要实现能源安全保障有力,把能源的饭碗紧紧端牢在中国人自己手中,形成走向能源独立的体系;从总量目标看,在能源消费总量世界最大的情况下,要构建“煤油气电”与“风光水核”相互支撑的能源产业形态,打造能源安全与生态效益兼顾的系统;从绿色目标看,要改变现有能源结构调整思路,摆脱“去煤化”“去油化”的固有减碳思维,走一条基于煤炭清洁高效利用的中国特色能源低碳转型之路,形成以现代煤基能源为基石的生态友好、低碳循环、清洁高效的能源体系。

我国用能偏煤、供能高碳的结构形成是城乡差距大、人口众多、产业偏重的历史原因和资源赋存特征所致,若用30 多年清退化石燃料发电,转为大规模使用可再生能源,中国将付出过高的成本。另外,可再生能源占比80%以上,需要极大规模的风电、光伏设施及储能设施建设,其可达性、稳定性和安全性须经得起长期考验。

笔者认为,非化石能源与低碳化煤基能源之比保持在2.5~3.0(根据图9 测算为2.3~3.3,并折中取整)之间,使我国能源系统具有更好的互补性、稳定性及应急性。目前已实现碳达峰的发达国家仍保持20%左右的煤电,可再生能源占比未超过50%,在某种程度上是能源安全保障的底线思维体现[27]。

面向人口众多、共同富裕、人与自然和谐的中国式现代化强国进程,我国应科学合理地把握能源转型路径、节奏和目标,构建中国式现代化新型能源体系。在转型路径选择上,大力发展可再生能源,创新低碳化煤基能源技术,构建现代煤基能源为基石、可再生能源为主力、油气水核能源为骨干的新型能源体系。在转型节奏把握上,减煤速度先慢后快,2035 年的煤炭和煤基能源混合占比为44%,2060 年的低碳化煤基能源占比23%左右。在转型目标设定上,2060 年的非化石能源占比约61%,现代煤基能源其占比约23%(其中,煤基电9%,煤基气6%,煤基油3%,煤基氢3%),油气能源占比约16%,形成非化石能源与化石能源比例3∶2 的中国特色新型低碳能源体系。

4.4 现代煤基能源支撑低碳发展目标

现代煤基能源体系聚焦全方位、全链条、全过程的低碳乃至零碳排放的二次能源化利用,改变了煤炭直接燃烧利用方式,为能源系统实现动态碳中和提供了新路径。若以现代煤基能源替代传统的煤炭能源,它既能发挥低碳化新质能源的安全保障作用,也能展现对可再生能源稳健发展的协同支撑作用。

本文提出现代煤基能源发展目标规划及推进节奏,见表3。到2030 年,煤基油、煤基气、煤基氢等低碳化煤基能源产量达(2.9~3.9)×108tce,占全国能源需求量的5%~7%,所有煤炭能源的CO2排放量降至65.9×108t。到2035 年,煤制油、煤制气、煤制氢等低碳化煤基能源产量达(4.4~6.1)×108tce,占全国能源需求量的7%~10%,所有煤炭能源产生的CO2排放量降至58.6×108t。到2060 年,低碳化煤基能源产量达(10.2~14.6)×108tce,占全国能源需求量的18%~24%,煤基能源产生二氧化碳排放量控制在5×108t 以下。届时,低碳化现代煤基能源不仅比原规划的煤炭在我国能源体系中份额提高1 倍,而且把二氧化碳排放量比原规划的化石能源二氧化碳排放量降低50%。

表3 低碳化现代煤基能源开发规模Table 3 Development scale of low carbon modern coal-based energy

5 结 论

(1)本文提出现代煤基能源体系,其内涵是把煤炭作为原料,通过创新转化生产出低碳煤基气、煤基油、煤基氢和煤基电等新质能源,并在矿区原位消纳二氧化碳,形成具有碳中和能力的清洁低碳能源生产系统。现代煤基能源技术体系包含煤基气、煤基油、煤基氢、煤基电和矿区动态碳中和的5 个技术模块、21 个技术单元、61 项关键技术。

(2)能源管理应对煤炭的燃料、原料和材料三重属性开展创新利用,但当前燃料属性上的煤炭利用占比较高。现代煤基能源技术利用煤炭的原料属性,将煤炭转化为煤基电、煤基油、煤基气、煤基氢等二次能源,生产低碳化新质能源产品,跳出了“炭”与“碳”难以相融的对立性思维,探索了我国保障能源安全兼顾双碳目标的创新路径。

(3)构建中国式现代化新型能源体系,应把煤基能源及油气核能源共有的稳定可靠特性,与风光水生能源拥有的清洁持续优势加以科学合理融合,非化石能源与低碳化煤基能源之比保持在2.5~3.0,可组成具有强互补性、高可靠性、低碳排放的新质能源系统,形成富有韧性、坚强可靠的能源供应链,增强我国能源大循环的内生动力和可靠性。

(4)加大力度支持现代煤基能源技术研发,2060年我国低碳化煤基能源产量可达(10.2~14.6)×108tce,相当于全国能源需求量的18%~24%。其中,煤基油(1.3~2.0)×108t,煤基气(2.5~3.0)×1011m3,煤基氢约4 000×104t,煤基电(1.5~2.0)×1012kW·h,助力我国走向能源自主独立强国。

(5)到2060 年,现代煤基能源的二氧化碳排放量控制在5×108t 以下。届时,现代煤基能源使煤炭在我国能源体系中的占比提高了1 倍,从原规划的10%提高到20%之上,二氧化碳排放量比原规划降低了50%。煤基能源技术将在保障我国能源安全和实现能源领域碳减排方面提供重要的创新技术路径。笔者提出现代煤基能源技术体系,厘清了当前我国煤基能源技术发展现状,明确了低碳化现代煤基能源技术在未来能源转型中的重要作用及预期成效,为我国煤基能源技术的发展和相关政策制定提供有益参考。