基于化学史微课的信息技术与化学教学融合研究

2024-04-25覃小芳

覃小芳

为做好化学史微课设计,突破微课开发缺乏系统支持和微课交互存在技术壁垒的困局,笔者设计了化学史微课应用模型,探索基于化学史微课的三大融合创新路径,以提升分析、设计、开发、实施、评估各环节的数字化水平。笔者持续更新、不断迭代完善,引导学生参与制作微课、自主学习,系统建设资源促进共建共享,并以“探秘氯气之旅”为例,结合“课前导学”“课中探学”“课后延学”场景对模型进行阐释和验证。

一、融合研究的切入点:化学史与微课

2022年3月发布的《北京教育信息化“十四五”规划》指出要加快深化信息技术与教育教学的融合度。信息技术改变了教师的教学方式,也改变了学生的学习方式。随着智能移动终端设备的应用普及,基于微课的移动学习、混合式学习等新型学习方式层出不穷,促使教师开展各式各样的数字化教学探索。开展基于化学史微课的信息技术与化学教学融合研究有助于提升师生的数字素养,也有利于发展学生学科核心素养。

普通高中化学课程包含丰富的化学史相关内容。化学史的概念由科学史的概念引申而来,学者张家治认为化学史是对自然及实践积累的化学知识的系统的历史性描述[1]。教师依托化学史发挥核心概念的教学功能,引导学生基于化学史认识物质及其变化,能够帮助学生树立正确的世界观,掌握科学的方法论,发展素养。

笔者在文中提及的化学史微课指以化学史内容为主线制作而成的微视频学习资源。教师基于化学史微课开展教学,能调动学生学习积极性,有助于突破教学重难点,帮助学生形成科学的概念,在探究物质及变化过程中建立化学史观。

二、融合研究的关键点:直面挑战与把握机遇

(一)直面挑战:化学史微课之困

1.微课开发缺乏系统配套

开发微课是一项庞大的系统性工程。完整的微课资源包不仅包含微视频,而且包含相配套的微设计、微课件、微练习、微反思、微点评等。在制作微课的过程中,教师高度重视微视频的打造,容易忽视其他配套资源的跟进,导致化学史微课资源包缺乏系统性及完整性。

2.微课交互存在技术壁垒

传统的微课多以持续播放的形式呈现,缺乏交互性,形式单一。微课交互存在较高的技术壁垒。课前导学及课后测评的诊断需要依托智慧课堂平台的作业管理功能辅助实现。制作具有交互功能的微课值得深入探究。

(二)把握机遇:化学史微课创新之路

1.持续更新,打破故步自封

制作好阶段性的微课资源包并不意味着一劳永逸。唯有顺应时代潮流,与时俱进,不断更新、完善才能迎接课改挑战,满足学生需求。

2.引导制作,促进深度学习

金字塔学习理论对于微课教学具有重要启示意义[2]。学生观看教师制作的微课并不是最好的学习方式。教师发动与引导学生制作微课,不失为更好的学习方式。教师可鼓励学生以化学史为背景融合教材内容绘制思维导图,提纲挈领,做到胸有成竹。

3.系统建设,实现资源互通

化学史的教学素材非常丰富,发挥集体力量,构建以化学史微课为主题的精品校本资源包是推进系统建设的必经之路。若能借助各类云平台进行运作,还可实现化学史微课教学资源的区域互通,让师生在分享与学习中共同成长。

三、融合研究的着力点:设计化学史微课与构建应用模型

(一)信息技术与化学教学融合视域下的化学史微课设计模型

笔者结合ADDIE模型[3],从分析、设计、开发、实施、评估五个环节构建信息技术与化学教学融合视域下的化学史微课设计模型(如图1)。

在分析环节,教师需要分析教学目标,根据教学内容挖掘史料内涵,根据微课制作所需选择恰当的信息技术工具加以应用。在设计环节,教师设计学习任务,细化学习活动,厘清思路,搭建微课的脚本框架。在开发环节,教师开发微课资源,录制微课,将剪辑加工的微课上传智慧课堂平台供学生学习。在实施环节,教师要督促学生课前自学,适当地选择化学史微课串联课堂探究活动,运用多样化的微课满足学生课后个性化学习需求。在评估环节,教师根据学前测评和课后测评结果及时调整教学策略,以及制作微课的思路。

(二)信息技术与化学教学融合视域下的化学史微课应用模型

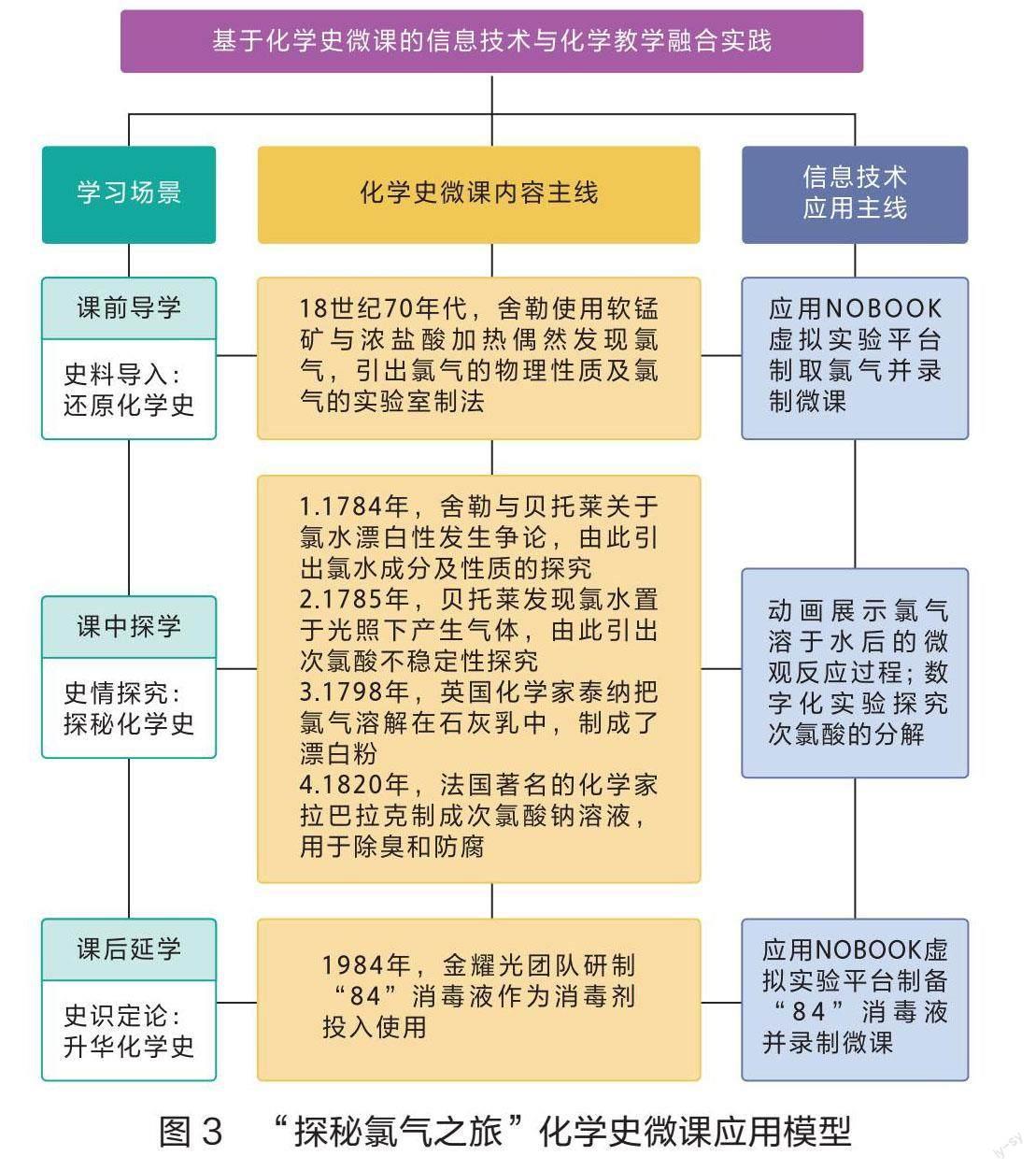

结合教学经验,笔者构建了信息技术与化学教学融合视域下的化学史微課应用模型(如图2)。

笔者将化学史微课的应用场景分为“课前导学”“课中探学”“课后延学”三个阶段。各个阶段的教学环环相扣,循序渐进。

1.课前导学——史料导入:还原化学史

课前导学旨在还原化学史,引用真实而丰富的化学史素材,点燃学生的学习热情与激情,驱动学生思考,快速进行学习热身。学生在观看科学发展史实及化学家传奇故事等情境素材的过程中潜移默化地接受情感态度的熏陶,端正人生观、世界观、价值观。课前自学的微课不挤占宝贵的课堂时间,教师将面对面直接交流的机会用于解答学生自学中遇到的问题或困惑,扫清障碍,提高效率。

这一阶段,教师要完成微课设计与制作工作,通过智慧课堂平台发布校本微课,借助配套学习任务单指引学生在自学微课的同时开展学前小测。教师根据智慧课堂平台采集到的学前自测数据进行学情分析,精准定位课堂教学探究、深度和广度。

2.课中探究——史情探究:探秘化学史

课中的探究重在探秘化学史。教师以化学史的发展为支架,设置梯度分明的探究任务,采用环环相扣的直问、追问方式给学生提供研究思路,开展科学探究活动增强其创新意识。

此阶段,教师可依据具体教学内容选择合适的化学史微课作为情境主线串联整个探究学习过程。学生按照化学史微课的引导,重温科学发现之旅。教师可以借助虚拟实验技术、数字化实验等信息技术突破教学难点。学生在合作探究的过程中展示交流,在生生评价与师生评价中凝结互动而得的生成性资源。

3.课后延学——史识定论:升华化学史

课后延学意在升华化学史,引导学生回顾过往,立足当前,展望未来,通过多重视角评价科学的发展历程,培育学生的科学态度与社会责任。

此阶段,教学总结归纳型的微课可供学生课后及时巩固,以便开展持续性拓展学习。教师借助智慧课堂平台发布课后作业,通过大数据分析学生的作答情况,及时调整教学策略,结合反馈情况,改进化学史微课的制作思路。具有延伸学习功能的微课能较好地满足学生的个性化学习需求。

(三)信息技术与化学教学融合视域下的化学史微课制作举隅

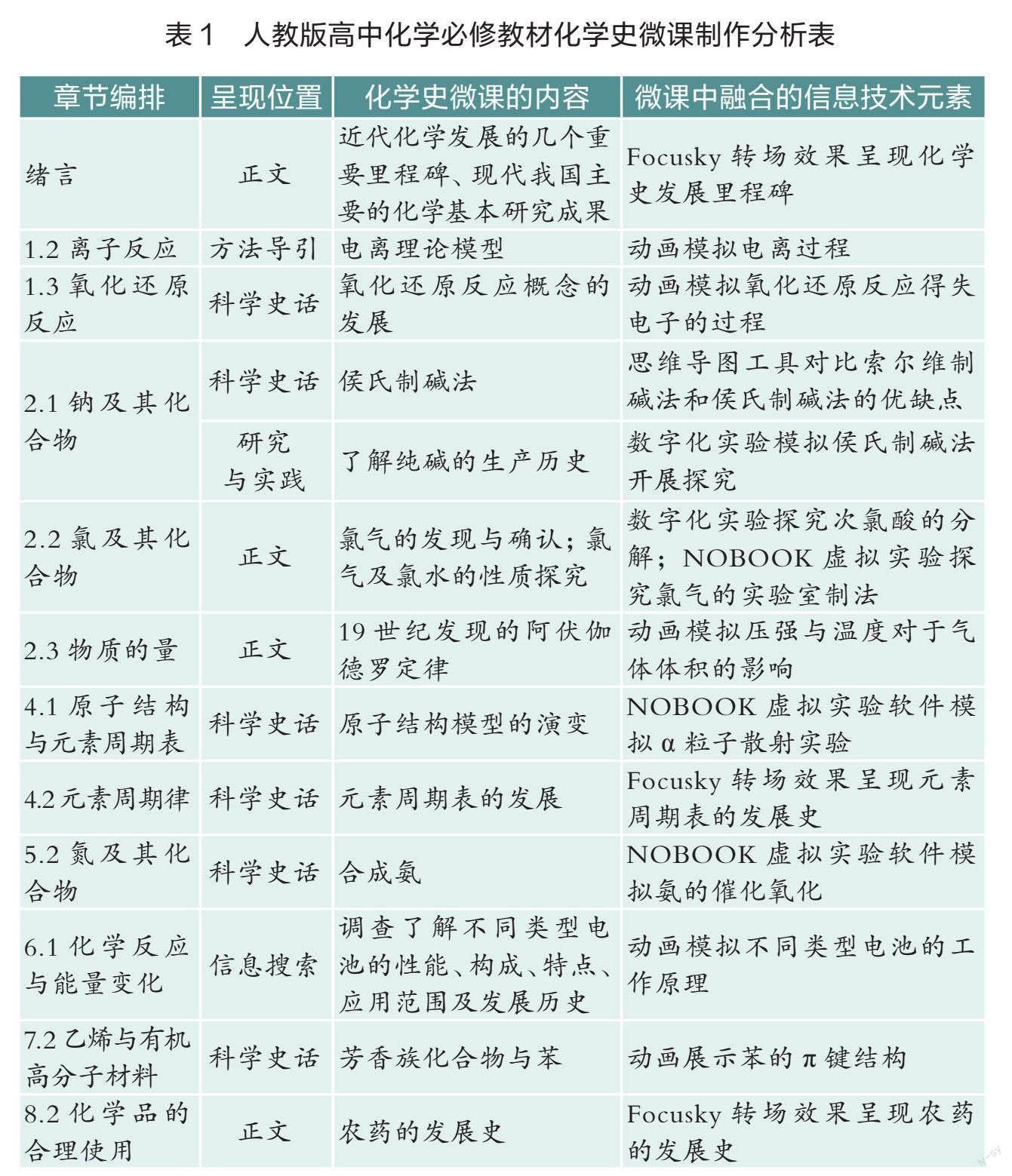

笔者以人教版高中化学必修教材为例,列举了化学史微课制作的素材选源及微课中融合的信息技术元素(见表1),为构建必修教材化学史微课教学资源包提供依据。

制作化学史微课意在挖掘化学史承载的核心素养培育价值,帮助学生构建科学史观、哲学观、人文观、辩证观。教师可以根据教学内容灵活融合多种技术,以更好地提升教学成效。

四、融合研究的落脚点:实践探索与教学反思

(一)实践探索:案例分析

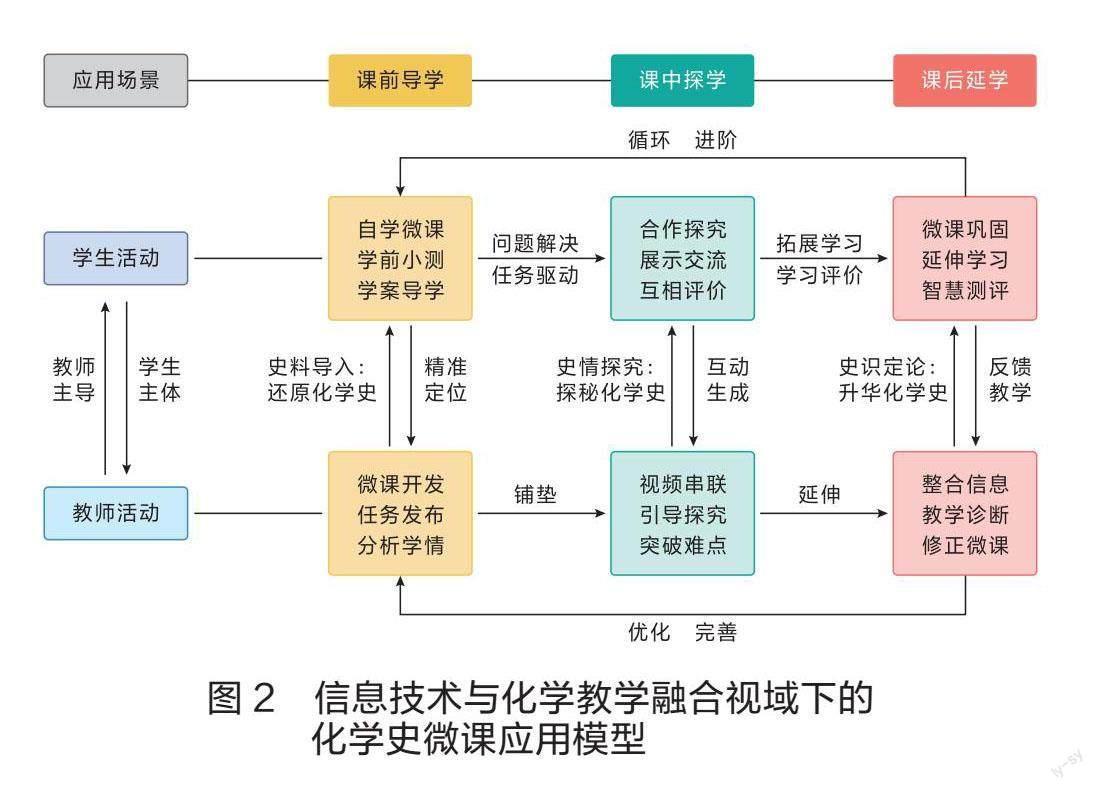

笔者将“探秘氯气之旅”的教学作为典型案例,阐释信息技术与化学教学融合视域下的化学史微课应用过程(如图3)。

笔者明确主要教学目标:学生通过化学史微课开展氯气以及氯水的性质学习,体会结构决定性质,性质影响用途的关联;通过化学史上有关氯气的发现及性质探究的学习,知晓科学探究的思路与方法,认识化学对于生产生活的重要意义。

评价目标:课堂前测,诊断学生对于氯气性质的认识水平;课堂开展有关氯水性质及氯气应用的探究活动,从氧化还原反应及离子反应的角度诊断学生对于物质转化的认识水平;赏析学生课后录制的应用NOBOOK虚拟实验平台制备“84”消毒液的微课,诊断学生对于物质制备的一般思路的认识水平。

1.课前导学——史料导入:还原化学史

【教师活动】微课导学:18世纪70年代,舍勒使用软锰矿与浓盐酸加热,偶然发现氯气,引出氯气的物理性质及氯气的实验室制法。

发布任务:以任务单为抓手,引导学生归纳氯气的物理性质,依据氯气分子的结构预测氯气的化学性质。依据学生提交的任务单和学生制作的虚拟实验操作及解说微课,评估学生对于氯气性质的认识水平,诊断学生对于实验室制取气体的系统分析思维水平。

【学生活动】自学微课,完成学前测评,依据任务单任务提示做好学习准备。应用NOBOOK虚拟实验平台制取氯气,录制微课并提交至智慧课堂平台。

2.课中探究——史情探究:探秘化学史

【教师活动】微课串联。微课1:1784年,舍勒与贝托莱关于氯水漂白性发生争论,由此引出氯水成分及性质的探究。微课2:1785年,贝托莱发现氯水置于光照下产生气体,由此引出次氯酸的不稳定性的实验探究[4]。微课3:1798年,英国化学家泰纳把氯气溶解在石灰乳中,制成漂白粉,引出氯气的用途。微课4:1820年,法国著名化学家拉巴拉克制成次氯酸钠溶液,用于除臭和防腐。

引导探究:组织合作学习,引导探究氯水的成分及性质。引导从氯气与水反应、酸碱中和的视角分析漂白粉的制备原理。

【学生活动】开展合作探究,设计实验方案,展示实验分析过程与结果,在交流与评价中认识分析氯及其化合物的转化思路。

3.课后延学——史识定论:升华化学史

【教师活动】微课拓展:1984年,金耀光团队研制“84”消毒液作为消毒剂投入使用。

教学诊断:赏析学生提交的虚拟实验操作微课,评估学生对于氯气性质的认识水平,诊断学生对于实验室制取气体的系统分析思维水平。

【学生活动】观看微课,应用NOBOOK虚拟实验平台制备“84”消毒液并将操作过程录制成微课提交至智慧课堂平台。

(二)教学反思:技术支持

氯气的发现史及应用史蕴藏着丰富的教育教学资源。由于氯气有毒,不宜采用分组形式开展传统实验探究。教师开展基于化学史微课的数字化教学能较好地消除实验教师的顾虑,也能更好地达成教学目标,培育学生的化学核心素养。

由课前测评及课后诊断可知,以化学史微课为载体,融合数字化实验(手持技术)及NOBOOK虚拟实验技术开展的探秘氯气之旅的教学,取得了较好的成效。笔者将进一步优化这一教学模式,并加快推广应用。

注:本文系海南省教育科学规划课题“依托化学史培育核心素养的高中化学必修教材教学研究与实践”(编号:QJH202110063)的阶段性研究成果。

参考文献

[1] 张家治.化学史教程[M].太原:山西教育出版社,2005.

[2] 姜艳玲,徐彤.学习成效金字塔理论在翻转课堂中的应用与实践[J].中國电化教育,2014(7):133-138.

[3] 卜彩丽.ADDIE模型在微课课程设计中的应用模式研究[J].教学与管理,2014(24):90-93.

[4] 宝秋兰,刘子忠.基于化学史与多媒体技术整合的氯气教学设计[J].化学教育,2015(11):44-47.

(作者系海南省海口市第四中学教师)

责任编辑:祝元志