沈从文处女作与第一个笔名重考

——兼与罗帅、田丰商榷

2024-04-20程桂婷曾莉雯

程桂婷 曾莉雯

内容提要:学界关于沈从文在《晨报·北京》发表的最早作品与笔名问题,以罗帅和田丰的观点较有代表性,但无论罗帅所主张的署名“身小人”的《北京不冷的原故》,还是田丰所推断的署名“永祯”的《北京的文明》《北河沿》,均有可疑之处。本文通过仔细爬梳1924年12月至1925年1月的《晨报·北京》的“邮政柜”公告,再结合公告内容诸如所获书券金额与文章内容、风格等多方面的考辨排查,认为“狂者”是沈从文的第一个笔名,而署名“狂者”并获共计“书券五角”报酬的《人力车夫的两面观》《汽车的威风》《你配念书吗?》《路见》四篇短文是沈从文的早期作品,其中发表于1924年12月10日的《人力车夫的两面观》是其处女作。

目前可考的沈从文最早发表的作品通常被认为是1924年12月22日发表于《晨报副镌》的《一封未曾付邮的信》。虽然沈从文早在1931年就有文章提到在此之前已用“一个别名”在《晨报·北京》发表过作品,但遗憾的是,沈从文之后并没有进一步指出文章的具体题目和署名,正如《沈从文年谱》中所言“篇名和署名均已不可考”1吴世勇:《沈从文年谱》,天津人民出版社2006年版,第20页。,沈从文的处女作和第一个笔名成了一桩悬案。

可喜的是,这桩悬案近来有了突破性进展。先是罗帅发表《沈从文初刊文及最初笔名新探》1罗帅:《沈从文初刊文及最初笔名新探》,《现代中文学刊》2022年第5期。,主张《晨报·北京》上署名“身小人”的《北京不冷的原故》一文“极有可能就是沈从文所说的初刊文”。紧接着田丰在《沈从文在〈晨报·北京栏〉上的作品考论》2田丰:《沈从文在〈晨报·北京栏〉上的作品考论》,《中国现代文学研究丛刊》2023年第2期。一文中,推断除罗帅考证的这篇文章外,还有署名“永祯”的《北京的文明》和《北河沿》两文也“极有可能为沈从文所作”,“并且依照时间顺序,《北京的文明》应是处女作”。

罗帅与田丰二人的考证都很细致,理由也罗列了很多,但笔者对这桩悬案亦早有关注,在拜读二人的论述之后仍有不少疑虑。笔者重新翻阅1924年底至1925年初的《晨报·北京》,并逐条细读该报1924年12月至1925年1月“邮政柜”发布的所有公告,终于探寻出一条重要线索,在排除罗帅与田丰二人所考证的“身小人”和“永祯”为沈从文笔名之后,推论出“狂者”更有可能是沈从文的第一个笔名,署名“狂者”的四篇文章更有可能是沈从文的早期作品。

一 关于罗帅和田丰文中的疑点

1931年,沈从文在《略传(从文自序)》中说:“最先写文章是在北京《晨报》的‘北京’栏得到发表的机会。那里只需要一个滑稽的天分就容易办好的。第一次用一个别名写的短文,报酬为书券五角。”3沈从文:《略传(从文自序)》,王哲甫编:《中国新文学运动史》,北京杰成印书局1933年版,第318页。这段回忆是可信的,因为此时距“最先写文章”的1924年底才不到七年时光,而且就在同一年,沈从文在《诗人和小说家(二)》一文中再次提到相似的回忆:“因为我那时,认识这两个人以前,还只得到过晨报馆五毛钱书券的报酬,这文章登载到那时的晨报‘北京栏’上面。”4沈从文:《诗人和小说家(二)》,《时报》1931年10月5日。

这两段回忆至少明确了三点信息:第一,发文的报刊是《晨报·北京》;第二,发文时署的是别名;第三,发文所获的报酬是“书券五角”。综观罗帅和田丰的论述,他们的分歧主要在于,一是沈从文用了几个笔名,发了几篇文章?二是沈从文对“书券五角”的记忆是否准确?据罗帅所查,《晨报·北京》上对应“书券五角”的文章唯有署名“胡亨逢”的一篇经济学小论文,显然非沈从文所为,因此罗帅给出两种可能:“第一,沈从文不只发表了一篇文章,拿到了多张书券,总价确为五毛,事后记错发文及书券数量;第二,沈从文只发表了一篇文章,领了一张书券,但记错了酬额。”当然,罗帅这两种推测的前提是默认沈从文只使用了一个笔名。罗帅又将同一作者的多篇文章纳入统计,只有署名“达用”者能累计获得五毛书券,而此“达用”是湖南长沙的胡达用,并非沈从文,罗帅继而推断,只有第二种可能,沈从文记错了书券的金额。

田丰赞同罗帅给出的两种可能,赞同罗帅排除“胡亨逢”与“达用”是沈从文笔名的论断,也赞同罗帅所主张的署名“身小人”的《北京不冷的原故》为沈从文所作,但他提出另外一种情况:“极有可能沈从文确然拿到了总额五毛的书券,但既非单篇文章,也并非只有一个笔名(别名),而是用不同笔名发表了多篇文章。”在“不同笔名”、“多篇文章”、总额为“五毛钱书券”的假设上,除署名“身小人”的《北京不冷的原故》外,田丰又筛选出署名“永祯”的两篇文章为沈从文所作。

从沈从文回忆中明确提到的“一个别名”以及“书券五角”或“五毛钱书券”,再佐证金介甫在《沈从文传》中所言“据沈从文回忆,当时《晨报》刊登沈的作品并不付稿酬,只付给几张买书的书券”1金介甫:《沈从文传》,符家钦译,国际文化出版公司2005年版,第76页。,笔者赞同罗帅默认沈从文只用了一个笔名的前提,并赞同罗帅给出的第一种可能,即“沈从文不只发表了一篇文章,拿到了多张书券,总价确为五毛”。实际上沈从文也没有明确说他在《晨报·北京》上只发表一篇文章,而从他得到的“那里只需要一个滑稽的天分就容易办好的”的轻松愉悦的投稿体验来看,他应该是发表了多篇文章的,不然何以称之为“容易”?遗憾的是,罗帅没能统计出除“达用”外还有发表多篇文章而累计获得五毛钱书券的作者,转而去探求第二种可能了。关于罗帅的统计是否有漏,下文再谈。这里先讨论罗帅所主张的署名“身小人”的《北京不冷的原故》为沈从文所作的疑点。

第一,《北京不冷的原故》这篇文章只能“奉赠戊书券一”,也就是一毛钱书券,这与沈从文两次提到的五毛钱书券在金额上相差甚远。即便是青年沈从文的记性不好,误记成两毛或有可能,但总不至于将一毛错记成五毛之多。另外,“戊书券”是《晨报·北京》所酬书券中的最低等级,倘若沈从文在此只发表一篇文章,且只获得一张最低等级的书券,怎么会留下“容易办好”的印象呢?

第三,罗帅在论证《北京不冷的原故》一文的用词有“沈从文的痕迹”时,举文中“形容声音之震耳欲聋”的“訇訇”一词为例,认为这是沈从文这一时期的惯用词。然而“訇訇”本就是形容巨大声响的词语,在当时并不少见,“砰訇”“匉訇”“砰砰訇訇”“春雷訇訇”等更是当时的常用词。何况《北京不冷的原故》里写的是“平平訇訇”,而在同一时期沈从文所作的《遥夜(三)》中写的是“砰砰訇訇”1芸(沈从文):《遥夜(三)》,《晨报副镌》1925年2月3日。,且在稍后的《往事》中用到拟声词时,沈从文写的也是“砰”:“它的怕人就是筒子里水间或溢出枧外时,那水便砰的倒到路上了。”2沈从文:《往事》,见《鸭子》,北新书局1926年版,第123页。可见沈从文对“砰”与“平”两个字有所区分,正常情况下不会将“砰”错写作“平”。

再讨论田丰的论证。一方面,笔者不赞同田丰对多个笔名的假设,因为沈从文回忆中已明确提到“一个别名”,而田丰文中所列举的三条理由,即第29号“邮政柜”公告、“势必会倍加珍惜来之不易的发表机会而进行一再的投稿尝试”以及金介甫在《沈从文传》中所言“几张买书的书券”,都只能证明沈从文在《晨报·北京》上发表了多篇文章,并不能推论出他用了多个笔名。另一方面,田丰所筛选出的署名“永祯”的两篇文章,也有不少可疑之处。

第一,田丰认为《北京的文明》一文短小、滑稽,符合沈从文对处女作的“自我描述”。但是,《晨报·北京》上刊发的每一篇文章都符合沈从文有关“短文”“滑稽”的“自我描述”,因为这一栏目的征稿要求就是“只要有趣味”1见1924年12月1日《晨报》第6版《北京》栏的“邮政柜”公告。,“只有一个条件,要‘短’的”2见1924年12月1日《晨报》第6版《北京》栏的“邮政柜”公告。。而相较于此栏目中更多的一两百字符的短文,444字符的《北京的文明》和419字符的《北河沿》已算长文;且比起此栏目中的其他短文,《北京的文明》与《北河沿》也并没有特别突出的“滑稽”色彩。

第二,田丰认为沈从文早期作品都有自叙色彩,而《北京的文明》《北河沿》两文的内容,“与沈从文的真实经历之间的确存在诸多耦合处”,并列举了“今秋来京投考”与“1924年在北河沿的公寓居住过”两例。但田丰上句才说沈从文于1923年八九月间来京投考,下句却又认可《北京的文明》中所言“今秋(1924年)来京投考”,在时间上自相矛盾。而1924年12月沈从文是否住在北河沿的问题其实是可考的。据《沈从文年谱》,沈从文这一时期住过两个公寓:庆华公寓和汉园公寓。对照沈从文1924年创作的《在公寓中》的第十一节篇末所注“圣诞日于庆华公寓”3芸芸(沈从文):《在公寓中》,《晨报副镌》1925年1月31日。,以及1925年创作的《与小栗》末尾所注“三月一日于庆华公寓”4休芸芸(沈从文):《与小栗》,《京报·民众文艺周刊》1925年3月10日。可知,至少在1924年12月底至1925年3月初,沈从文一直住在银闸胡同的庆华公寓,即便要搬往北河沿附近的汉园公寓,也应该是1925年3月1日之后的事了。据吴世勇的推断,约在1925年5月底或6月初,“沈从文由庆华公寓搬到北河沿附近的汉园公寓”5吴世勇:《沈从文年谱》,第25页。。至于田丰所举出的证据,沈从文1984年亲口告知凌宇“北河沿一个公寓,1924年我在那里住了三个月”6凌宇:《沈从文传》,北京十月文艺出版社1988年版,第192页。,更有可能是沈从文年事已高时的记忆混淆。

第三,相当重要的一点是,沈从文没有用“底”字的习惯。在同时代人惯用“底”表示统摄性领格,用“的”表示修饰性领格7参见孙汝建《汉语语法研究方法论》,华中科技大学出版社2019年版,第94页。时,沈从文一律用“的”,如“于是,他又握起笔来写他的信了”1休芸芸(沈从文):《一封未曾付邮的信》,《晨报副镌》1924年12月22日。。而《北河沿》一文中频频出现的“他底回信”“我底朋友”的用法,显然不符合沈从文的习惯。

当然,以上仅是笔者对罗帅与田丰二人论述的一些疑问,要推翻他们关于“身小人”和“永祯”即是沈从文的论断,还需要更有力的证据。

二 “邮政柜”公告中的线索

笔者在重新梳理《晨报·北京》的发文脉络时,发现该栏杂纂部通过“邮政柜”板块定期发布公告,以便与读者保持密切的交流和联系。而根据这些公告内容进行逻辑推理,则能排除“身小人”和“永祯”是沈从文的笔名,同时锁定“狂者”极有可能是沈从文的笔名。

《晨报·北京》于1924年12月1日创办,当日即设“邮政柜”板块公开征稿。罗帅文中“第2号始设‘邮政柜’版块,首次向全社会征稿”的说法有误。“邮政柜”首次公布书券的用途,也并不是罗帅所说的“12月16日”,而是12月4日。这一日的公告如下:

投稿者鉴:

惠稿至成,合用者当逐日陆续披露。本社书券,共分五种,(由甲至戊)一经揭载,即行送赠,执券向本社购书,可当现金使用。

至于由甲至戊等书券分别对应的金额,直到12月16日的“邮政柜”才具体说明。

在《晨报·北京》初创的几天,投稿人数较少,该栏还常需报社中人如“劳人”“记者”“小言”等执笔补白。投稿数量明显增多是在12月7日。由于来稿增多,批阅大量稿件的同时还需解答投稿者的一些疑惑,“邮政柜”遂成为杂纂部与投稿者之间的沟通媒介。也是从12月7日始,“邮政柜”主要承担起公布信息和答作者问两个功能。为奉送书券,杂纂部也多次通过“邮政柜”向作者们请示住址。如第一次问询就在12月7日:

信生君鉴:

来稿又在本日报上披露,请将你的住址通知本部。

这位宋信生是《晨报·北京》的主要投稿者之一,但他明确表示“不受酬”,故不在沈从文笔名的考察范围之内。再看12月10日、11日、14日、16日和17日公告:

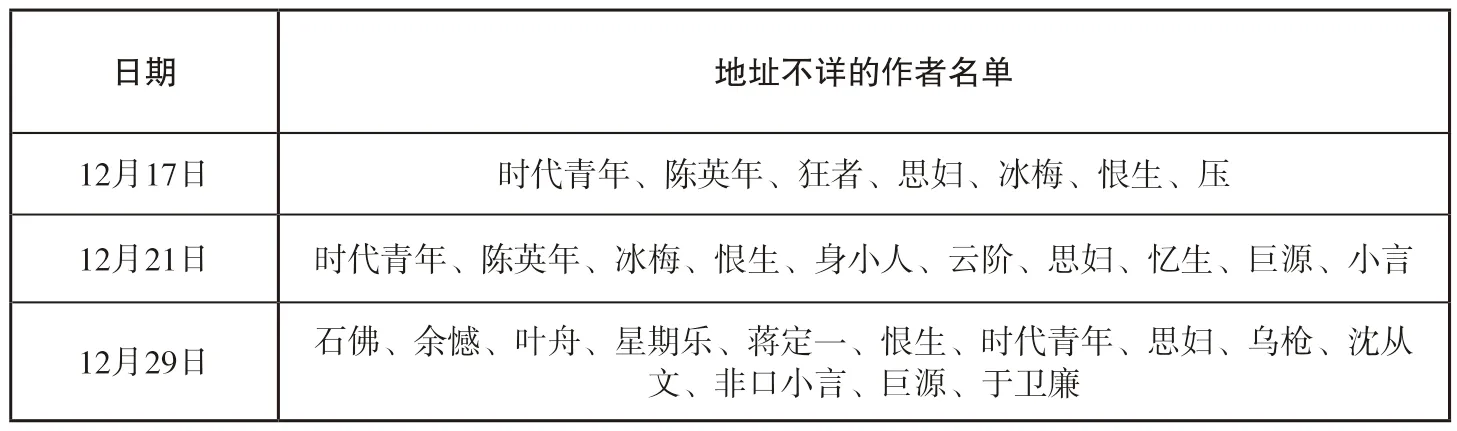

日期 内容12月10日 陈三君君鉴:奉酬之书券由本部派人送赠,因未印就,所以尚未送出。12月11日 李树庭君及投稿诸君均鉴:书券一二日印就,即行饬人送赠。12月14日 投稿诸君鉴:书券明后日即可饬人送赠。12月16日投稿诸君均鉴:……已披露各稿,除本人声明不受酬外,本部均奉赠书券,书券由甲至戊,共分五种,持券向本社购书,可当现金使用。甲种当一元,乙五毛,丙三毛,丁二毛,戊一毛,此是小意思,不足言酬,不过凑趣而已。12月17日惠稿诸君均鉴:书券本日饬人发送,特此通知。时代青年、陈英年、狂者、思妇、冰梅、恨生、压,诸君均鉴:请以住址见示,以便饬人送赠书券。

据以上几则公告内容可推出:第一,陈三、李树庭等人因文章见报而未收到书券曾向杂纂部问询,从杂纂部回复的书券“因未印就”“一二日印就”可知,该栏赠送书券并非如前所说按日发放。第二,第一批书券大约在12月16日印完,12月17日才第一次集中发送。第三,12月17日第一次发送书券时,有“时代青年、陈英年、狂者、思妇、冰梅、恨生、压”七位作者地址不明。而据沈从文回忆,他在《晨报·北京》发表文章要早于在《晨报副镌》发表《一封未曾付邮的信》,即早于12月22日。这样看来,沈从文的第一个笔名很有可能就在这七个名字当中。当然,也有一点可能,沈从文的文章发表在12月18日至21日之间。

“邮政柜”是在12月29日的公告中以“沈从文”之名催请其告知地址的,而此前此后的公告都没出现过“沈从文”这一名字,由此可以确定,沈从文在12月29日催请之后提供了可送达书券的地址而拿到了书券。然而,沈从文是用笔名向杂纂部投稿的,杂纂部是何时且如何得知他的真名的呢?如果第一次投稿时,沈从文即说明了真名,那么在12月29日之前催请地址的公告里就应该出现他的真名而不是笔名。

为便于推敲,下面列出“邮政柜”催请地址的作者名单:

日期 地址不详的作者名单12月17日 时代青年、陈英年、狂者、思妇、冰梅、恨生、压12月21日 时代青年、陈英年、冰梅、恨生、身小人、云阶、思妇、忆生、巨源、小言12月29日 石佛、余憾、叶舟、星期乐、蒋定一、恨生、时代青年、思妇、乌枪、沈从文、非口小言、巨源、于卫廉

第一,通过“邮政柜”公告催请地址的作者名单,可排除罗帅考证的“身小人”与田丰考证的“永祯”同为沈从文的可能。因为只凭该栏从未问询过“永祯”的地址即可推断,“永祯”在12月17日第一次派送书券时就顺利拿到了书券。假如“身小人”与“永祯”同为沈从文,不可能“永祯”的书券能成功派送,“身小人”的书券却无法派送,而公告还一再催请“身小人”和沈从文告知地址。

第二,沈从文的笔名一定在这三次名单中出现过一次,但不大可能与真名同时出现,因为杂纂部既已知其真名,就不会同时以笔名和真名来催请地址。据此,12月29日与“沈从文”同时出现的其他作者都不可能是沈从文。同时也能排除前两次名单与12月29日名单重合的恨生、时代青年、思妇、非口小言(小言)、巨源五人。何况恨生、时代青年、思妇三人直至1925年1月间“邮政柜”仍在催问地址。1参见1925年1月10日、14日和16日《晨报》第6版《北京》 栏的 “邮政柜”公告。并且,12月29日与真名同时出现的石佛、余憾、叶舟、星期乐、蒋定一、乌枪、于卫廉等人,他们在《晨报·北京》上发表文章的日期都晚于12月22日。

经过合理排除,上表的作者名单所剩者如下:

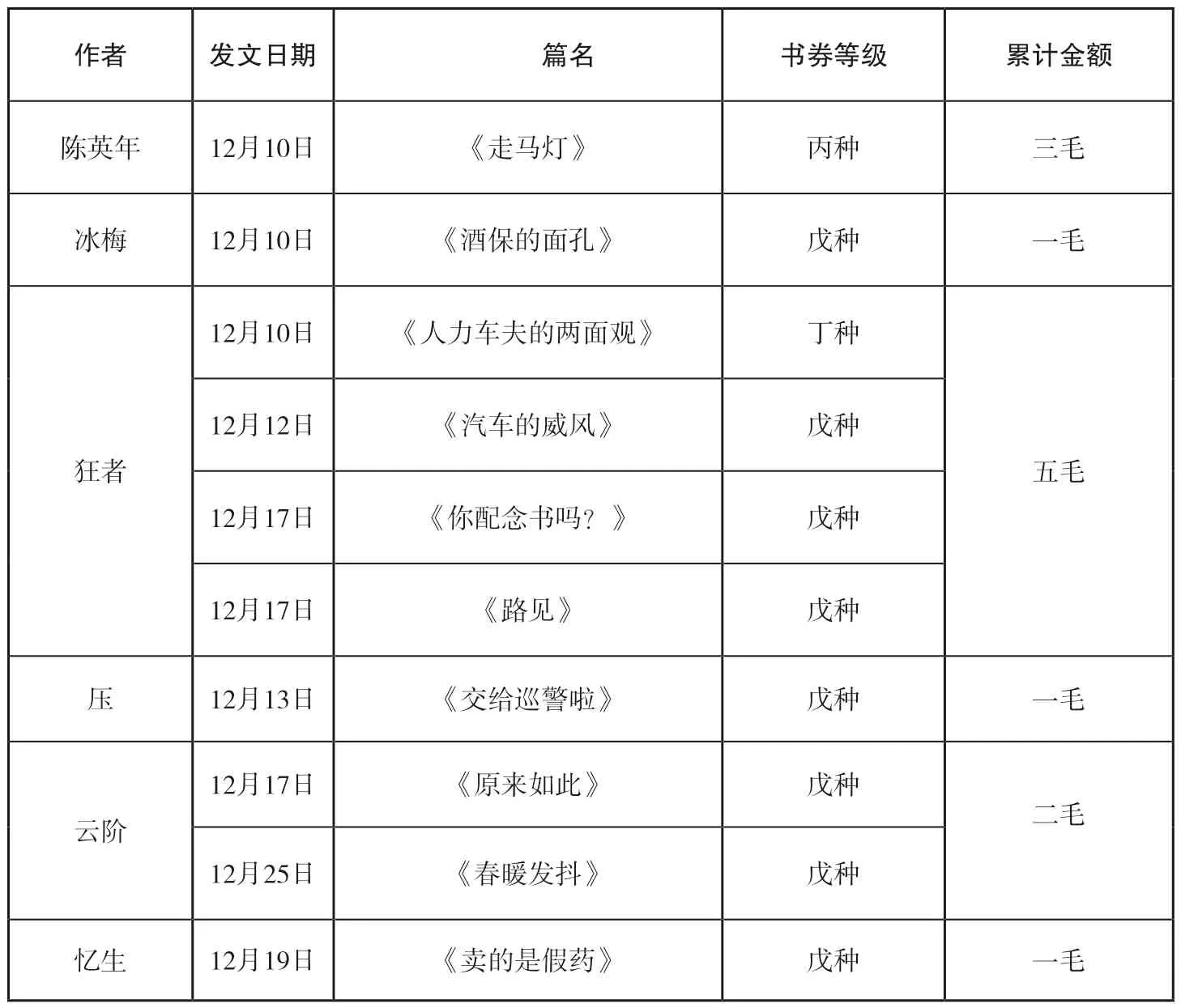

日期 作者12月17日 陈英年、狂者、冰梅、压12月21日 陈英年、冰梅、云阶、忆生

这里两次都出现的“陈英年”和“冰梅”其实也可排除,因为以沈从文当时的处境而言,他投稿之后应该特别留意投稿的结果,不存在被杂纂部多次催请而不出示地址的可能。但证据不足,姑且保留。下面列出这6位作者在《晨报·北京》发表文章并获赠书券的详情。

作者 发文日期 篇名 书券等级 累计金额陈英年 12月10日 《走马灯》 丙种 三毛冰梅 12月10日 《酒保的面孔》 戊种 一毛12月10日 《人力车夫的两面观》 丁种12月12日 《汽车的威风》 戊种狂者五毛12月17日 《你配念书吗?》 戊种12月17日 《路见》 戊种压 12月13日 《交给巡警啦》 戊种 一毛12月17日 《原来如此》 戊种云阶二毛12月25日 《春暖发抖》 戊种忆生 12月19日 《卖的是假药》 戊种 一毛

笔者惊喜地发现,这6位作者中唯有“狂者”所获报酬符合沈从文记忆深刻的“五毛钱书券”的说法,“狂者”应该就是沈从文的笔名。以此倒推,一切都合乎逻辑。

一是杂纂部12月29日以“沈从文”之名催请地址的缘由有了合理解释。即杂纂部第一次在12月17日以“狂者”的笔名催请地址,沈从文见到公告后就向杂纂部提供了地址,且因担心用笔名导致收不到书券,一并告知了真名。但此时已错过第一次集中派送书券的时间,只能等12月21日的第二次集中派送,等到12月21日,此时沈从文的书券正在派送途中,所以12月21日杂纂部第二次催请地址的名单中没有他。然而这一次或因地址有误,书券未能成功送达,杂纂部在12月29日再次催请地址时则用了他的真名。

二是沈从文所言不虚。“狂者”在短短一周时间发表了四篇文章,还在同一日发表了两篇,的确是“容易办好的”。且这四篇文章均为一两百字的短文,内容也很是滑稽。沈从文提到的“一个别名”和“五毛钱书券”也都一一证实。

为何罗帅在寻找累计获得五毛钱书券的作者时,只发现“达用”而漏掉了“狂者”呢?以致罗帅在证实“达用”并非沈从文后,就转向沈从文关于书券金额记忆有误的歧途了。这里确实有一个较为特殊的情况,那就是《路见》一文没有署名,罗帅在计算“狂者”所获书券金额时可能没有将《路见》纳入统计。《路见》虽然没有署名,但从12月17日《晨报·北京》的版面来看,《路见》是紧接在署名“狂者”的《你配念书吗?》之后的。按当时报刊排版的惯例,一期版面同时刊发同一作者(包括署名也相同)的两篇文章时,会紧排在一起,而第二篇文章不会重复署名。这种情况在刊发诗歌时尤为常见。另外,《晨报·北京》的文章极少有不署名的情况,即便是报社中人的补白也会署名;《晨报·北京》也未见有关于漏排署名或作者垂询为何遗漏署名的公告,因此可排除不署名或遗漏署名的可能。

此外,其他几位作者的文章也都可从内容上论证非沈从文所作,限于篇幅,此处不展开探讨。

三 署名“狂者”的四篇短文

为方便讨论,现将署名“狂者”的四篇短文照录如下。

人力车夫的两面观

狂者投稿

从北走来一个丘八,见街上放着一辆洋车,毫不客气的坐上去说:“拉我到东车站去!”

“老总!有坐,我等着人呢。”洋车夫这样的回答。

那丘八三番五次的催着走,那车夫老是坚持前话。终久那位丘八骂了一声“浑蛋”,很愤怒的往前去了。

移时,从胡同内走出一位阔大爷。洋车夫一见,急忙迎上前去,低声下气的问道:“车吗?先生!”

那位大爷无聊的答一句:“前门,几个子?”

“看着给罢,先生!”

那位大爷慢慢的坐上,车夫拉起来就跑下去了。

(奉酬丁书券一)

汽车的威风

狂者投稿

一天晚六点的时候,我走在大栅栏东口,见一洋车自大街向里走了不多几步,被一位穿制服的警察看见,立即就下了一道禁止令。

“回去!不许过去!”

“我是来接人的,快散戏了,让我过去罢。”车夫这样的请求。

“废话!回去!”警察很严厉的说,一面将手中的司提克举起。

车夫恐怕那司提克劳神,不得不回到口外站着。

忽然从街上风驰电掣的来了一辆汽车,车上的喇叭呜呜的乱叫。警察很快的举起司提克,指挥众人道:“闪开,闪开!”许多的人挤的都不能移动,那司提克乃大逞其能。废了许多的时间,忙的那警察东奔西驰,那汽车才能呜呜的过去了。

(奉酬戊书券一)

你配念书吗?

狂者投稿

晚饭后,正在大街上闲游,忽听有争吵的声音从左边传来。“我念书念得好好的,为什么不许我再念呢?”尖而且脆的声音,显然是一个女子这样的说。

接着一男子带着十二分愤怒说道:“念书!念书!你也配念书!”

“都是一个父母生的,为什么你配,我就不配呢?”女子抢着说。

后来又听那男子的回答是:“你从那里得钱念书呢?父母的钱财,都是给我留下的,你配拿这钱去念书吗?”

(奉酬戊书券一)

路见

有一天,我偶然经过王广福斜街,看见一家班子的门首,一位翩翩少年,揪着洋车夫,大打不止;后来经行人解劝,这一出热闹的武剧,才算闭幕。我询问旁人以后,才知道原来不过为一枚的车价罢了。

事有凑巧;上星期日我经过这条街的时候,偏偏又遇见这位少年,同着一位旁的少年,一边走一边说道:“今天这回花酒,不过才开销一百多元,比较在口妓处,还少着一半呢!……”

他们一同上车走了;我只得一步一步慢慢地踱回家里来。

(奉酬戊书券一)

从内容上看,这四篇文章都取材于街边琐事。可能有争议的未署名的《路见》一文,既像前三篇一样开头即说明所写为街边所见,又像前两篇一样关注“洋车夫”,且喜引用人物口语的文风与前三篇一致,这些也能佐证《路见》同为“狂者”所作。另外,《路见》中所提到的“王广福斜街”,与杨梅竹斜街、李铁拐斜街和樱桃斜街,是前门大栅栏地区重要的四条斜街,位置相近。沈从文初到北京时,就居住在前门外杨梅竹斜街61号的酉西会馆。沈从文曾说,酉西会馆“出门向西走十五分钟,就可到达中国古代文化集中地之一——在世界上十分著名的琉璃厂”,“向东走约二十分钟,即可到前门大街”。1沈从文:《二十年代的中国新文学》,《沈从文全集》第12卷,北岳文艺出版社2002年版,第375页。写《路见》时的沈从文虽已搬到庆华公寓,但大概也会在闲暇时再去他之前喜欢的琉璃厂或前门大街等地逛一逛吧。

从风格上看,这四篇文章都喜用人物对话来展开叙述。这种对话形式,在同时期的《一封未曾付邮的信》《遥夜》等作品中也经常出现。另外,沈从文不仅不区分“底”和“的”,也不太区分“的”“地”“得”,通常只在“慢慢地”“吃得饱”“看得起”这些较为固定的搭配中使用“地”和“得”,而在大多数该用“地”和“得”的地方都用“的”。这种习惯在这四篇文章中也有明显体现。

或许《汽车的威风》一文中出现的“司提克”这样较为新颖的音译词,会被认为不是沈从文的风格。但对照沈从文同时期的作品,如1925年3月21日载于《晨报副镌》的《流光》中所写的:“F女校却是去看望三表嫂——那时的密司易而常常走动。”1休芸芸(沈从文):《流光》,《晨报副镌》1925年3月21日。“密司易”也是音译词。又如1926年的《Làomei, zuohen! 》2懋琳(沈从文):《Làomei, zuohen! 》,《晨报副刊》1926年8月30日。一文,他还尝试用字母翻译苗语作文章的题目。可见沈从文当时求知求新的意愿和能力都很强,在他的文章中出现stick的音译词“司提克”也不是没有可能。而且,在《晨报·北京》署名“冰梅”的文章中也出现了音译词“司的克”,这大概是当时的流行词。

最后需要补充的是,此时的沈从文还处于创作的学习、摸索阶段,风格远未定型,且其早年的经历也缺乏更详细的史料支撑,我们不能也没必要拿这四篇习作去印证沈从文的某种风格或某段经历。笔者以为,论证至此,已足以说明“狂者”就是沈从文的第一个笔名,这四篇短文就是沈从文在《晨报·北京》发表的早期作品,《人力车夫的两面观》一文即是沈从文最早发表的作品。正因为一周就发表了四篇之多,所以沈从文才会说“那里只需要一个滑稽的天分就容易办好的”;正因为发表了四篇之多,沈从文才会只记得“书券五角”的报酬而遗忘了篇名。作为沈从文的习作,这四篇短文的文学性不强,或许也正因为文学性不强,沈从文才没有抄录留存,没有收入作品集,而前人在考证沈从文在《晨报·北京》的早期作品时,也才会对这几篇滑稽短文熟视无睹,没能发现“狂者”就是沈从文的第一个笔名。