人造自然:梅西安鸟类母题创作的“盛景”与“悖论”

2024-04-18李露莎安徽师范大学音乐学院安徽芜湖241000

李露莎 (安徽师范大学 音乐学院,安徽 芜湖 241000)

引 言

梅西安(Olivier Messiaen,1908—1992)是公认的20世纪最具天才的音乐家之一。他成长于两次世界大战和欧洲文化激变的时代,亲历了战争创伤和现代精神危机。当战后欧洲年轻一代作曲家们开始和以往的文化遗产决裂时,梅西安作为一个承前启后的“导师”,并没有立于任何一派,而是围绕宗教、自然、爱三个超然的主题,用一套新的音乐语言和思维搭建出一个自在自足的世界。他将看似不相容的神秘性、精神性、科学性的气质杂糅并调和出具有奇特魅力的梅西安式音响。相比于20世纪追求不断变化的作曲技术和创作观念的作曲家,梅西安漫长的作曲生涯既具有明晰的延续线索,也呈现跨越阶段的统一性和累积性,其中,“鸟类”是一个饱受关注和争议的个性化母题。

关于梅西安鸟类母题创作的技法和思维,在其早年的《我的音乐语言技巧》(1944)[1]和后人整理出版的梅西安生前著作《节奏、色彩和鸟类学的论著》(1994—2002)[2]中有相关论述。此外,他与不同访问者对谈时的相关的观点表述也被零散地记录下来,其中以克劳德·塞缪尔(Claude Samuel,1931—2020)的几部访谈录最具代表性。在20世纪90年代中后叶形成的一轮梅西安研究高潮中出现了一批专门关注鸟歌母题创作的学者,他们从宏观的表现美学、阶段性风格以及微观的旋律轮廓等不同侧面对梅西安的鸟类母题创作进行研究①如美国学者罗伯特·法隆(Robert Fallon)对梅西安音乐中自然与神学的系列研究,大卫·克拉夫特(David Kraた)的博士学位论文《梅西安音乐中的鸟歌》(Birdsong in the music of Olivier Messiaen,2000)、罗伯·舒尔茨(Rob Schultz)的《梅西安鸟歌创作中的旋律轮廓和不可逆结构》(Melodic Contour and Nonretrogradable Structure in the Birdsong of Olivier Messiaen,2008)等。。近些年,该论题的研究开始与生物学、鸟类学、人类学、生态学等学科不同程度地交叉融合,展现出更加明显的跨学科特征,且融入了更多的历史—美学视角。

鸟类对梅西安的音乐创作有着重要的意义,不仅因为他卓越的鸟类学知识和辨鸟技能使其捕获了远超其他音乐家获取的鸟类声音素材,还在于鸟类对他艺术实践和观念的启发和影响。鸟类母题多次化解了他个人的创作危机,成为他迷茫时期的救赎,也是他在二战后与当时先锋音乐潮流“分道扬镳”的起点。就梅西安的创作而言,鸟类既是自然主题的标志性因素,也与宗教象征密不可分,既是现实的、感知的,又是精神的、隐喻的。梅西安的创作历程表明,他的鸟类世界盛景是通过不断实验、逐渐累积而成的,是用音响和技术构建的鸟类博物馆。然而其创作实践、思想观念及其作品接受之间的关系又是多面且复杂的,体现于表现意向在“真实”与“虚构”间的游移、“自然”理念与“机械”手法的混合,“丰富”的创作旨趣与“单一”的感性体验之间的审美错位这三个悖论性问题之中,需以历史和美学的双重视角予以审视。

一、梅西安的鸟类母题创作历程

(一) 早期的鸟类母题探索(1933—1949)

梅西安从小便对鸟类很感兴趣,从20世纪30年代起每年暑期他都会到法国南部的多芬尼山、鲁西荣海岸等人烟稀少的地方避暑,带着手稿纸、笔、望远镜,用文字和乐谱草稿采集自然中的花草、阳光、山脉、海风、岩石以及鸟类。1941年,梅西安在《时间终结四重奏》中第一次采用了以鸟为名的章节①第一乐章序言中提到“乌鸫和夜莺”,第三乐章《鸟的深渊》则将鸟儿与时间做对比性描写。,其后在《对圣婴耶稣的二十凝视》(1944)和《图朗加里拉交响曲》(1946—1948)中也出现了探索鸟类个体和群体的风格化片段。不过此时作品中的鸟类踪迹主要限于模糊勾勒一些鸟歌音响,作为音乐的装饰结构或象征表述使用。

(二)中期的鸟类母题实验与转折(1950—1959)

50年代初,梅西安与自己杰出的学生布列兹在创作观念上发生分歧。青年布列兹期待更激进、极端的先锋实验,而这与梅西安对音乐的兴趣理想并不一致。梅西安从创作巅峰突然陷入对自我的怀疑和冷战之中,他在巴黎音乐学院的课上讲道:“我们大家都处于沉沉黑夜中,我不知道我要去哪儿,我和你们一样在迷茫。”[3]223之后,梅西安“背弃”了序列主义,开始重新寻找“音乐的真面目”。

1951—1956年是梅西安由鸟类母题开启的实验性转折阶段,他找到的切近“音乐真面目”的路径就是鸟歌。为钢琴和长笛而作的《乌鸫》(1951)则是他明确以鸟作为主角的最初尝试。之后,在法国知名鸟类学家雅克—德拉曼(Jacques Delamain,1874—1953)的指导下,梅西安掌握了从鸟歌中辨别鸟类的新技能,由此开始了以系统的方法记录鸟歌。[3]24从此,音乐家的感性听觉和鸟类学家的知识技能有机结合,成为梅西安独特的艺术创作基础。1953—1956年,梅西安创作了两部全部以鸟歌为素材的作品《百鸟苏醒》(1953)和《异国鸟》(1956)。这两部作品充满了实验性,前者将黎明时分开始的鸟类“合唱”转化为钢琴和管弦乐队各类乐器的模仿演绎,重点突出鸟群中不同类别的鸣叫声和它们之间的相互关系,以贯穿昼夜的时间顺序叙事;后者则用复杂多变的节奏手法和乐器音色展现鸟歌。遗憾的是这些演出并未引起太多关注。当时先锋音乐家群体着迷的领域是现代科学设备创造的具体音乐、电子音乐,对鸟歌这类自然诗意的美学并不感兴趣,也不认为有意义。[3]27

不过梅西安并未停下脚步,在《异国鸟》之后他又立即写出《鸟鸣集》(1956—1958),作品时间长达2小时40分钟,包含了77种鸟类的鸣叫,是他当时所有作品中篇幅最大的。在《鸟鸣集》创作中他再次转换思路,放弃鸟的“群像”,为每一种鸟进行“特写”,且将鸟歌以外的或沉默或有声的环境加入,犹如用音乐实施一项自然科学研究:按照栖息地将鸟进行分类,在13个曲目中逐一介绍,再汇集成册。

这部《鸟鸣集》对于梅西安而言,不仅解救了他在50年代的困局,也成为他创作观念的一个中转,由此鸟类母题成为作曲家心中通向永恒和真理的必由之路,他曾表示“《鸟鸣集》是一部无止境的作品。如果死亡还没有降临,那么这个集子之后还会有第二个,也许还有第三个……”[3]202

(三)后期的鸟类母题创作延伸(1960—1992)

《鸟鸣集》之后,鸟类成为梅西安创作中得心应手的母题。20世纪六七十年代,他开始尝试用各种音乐音响方式转录世界不同地域的鸟类声音。如《时间的色彩》(1960)中引入来自瑞典、法国、日本、墨西哥的鸟歌,弦乐形成了“瀑布”状色彩性和声,以及多声部的对位式鸟歌全奏;《俳句七首》(1962)使用东方打击乐器凸显日本本土的鸟歌素材,以连续性节奏为基础组织鸟类合唱。1970年创作的《园中之莺》是另一部继《鸟鸣集》之后全面使用鸟歌素材的钢琴作品,与《鸟鸣集》中的《芦苇莺》一样以相似的时间线为轴展开叙述。同年,他应邀到美国,为美国犹他州的壮丽大峡谷和当地鸟歌创作了大型管弦乐作品《星光下的峡谷》(1974),鸟类作为与地质与天文相呼应的生命显现,成为作品中地域特性和宗教精神的化身。

1984年,梅西安完成了一生中唯一的歌剧《阿西斯的圣法兰索瓦》,8年间历经多次严重情绪、健康危机,终于在78岁上演了这部融汇毕生的技术、观念和理想的作品。其中长达40多分钟的第六场“鸟儿的布道”是作曲家自认为他“最好的鸟类音乐”[4]41。他以世界各地40多种鸟歌为基础,为每一声鸟鸣附加和声,最终无论从数量、结构还是音色差异的呈现都达到了空前的程度。然而,在耗尽心力的歌剧写作和并不太尽如人意的作品评价之后,梅西安陷入了无话可说的空虚和沮丧,鸟类在其晚年再次成为拯救性的母题。经过《鸟儿的小小素描》(1985)、《彩色玻璃窗和鸟》(1986)等几部小型作品向最早期鸟类作品的回归和缓冲,他终于在人生最末期恢复了创作信心,在寻求进一步超越的坦然中走完了自己的一生。

仿佛存在一种命定的神秘连接使鸟类影响了梅西安的诸多关键时刻,也成为他一生追逐的探索母题和生命密码。

二、声音创造的鸟类世界——盛景和象征

(一)鸟类世界的盛景呈现

1.鸟歌拼贴与生态描摹

20世纪50年代的实验—转折期是梅西安鸟类母题创作观念的成型阶段。在创作《百鸟苏醒》(1953)时,梅西安致力于将采集到的黎明鸟歌大合唱,在最少的人工“干预”下“转化”为钢琴和管弦乐的节奏与旋律。在首演说明中,他说“渴望着(自己)隐匿在鸟群之中”[3]27,不过这次尝试没有立即打动听众。1956年,梅西安在看到一场巴黎热带鸟类展览后受到启示创作了《异国鸟》,作品中他将来自世界不同地区的鸟歌作为自由声音素材进行想象性的拼贴实验,让“鸟类”融合在一个虚构的鸟歌博物馆中。

随后梅西安创作了更大规模的《鸟鸣集》(1956—1958),其酝酿过程实际与上述两部作品同时进行。此次,梅西安又尝试了新的思路,即按照不同的栖息地列出鸟类清单,并逐一对不同主角聚焦,构建一个个“真实”的局部鸟类世界。此外,他也对山峰、林木、花朵、悬崖、河流等环境展开描述,并且直接设计音乐草稿,根据整体氛围粗拟和声构架、调性走向、节奏速度,保持观察力和想象力同时运行。真实自然景象由知觉与思维重新组合为一个音乐逻辑的情境或事件,再与随后的记忆和印象不断交汇为一体,最终完成了《鸟鸣集》。

就鸟类生存环境的描摹而言,《鸟鸣集》达到了其创作的最高峰,且其中的“生境”并不仅是生态学意义的对应或匹配关系。梅西安用音乐将生物与其所处环境形成共生的一体,甚至有时生存环境的着墨远多于作为主角的鸟类,可见生命与非生命、自然与超自然之间界限已然消融。

至此,梅西安形成了他典型的两种鸟歌运用方式:其一是作为鸟歌意象素材的自由使用,其二则作为鸟类肖像描摹的准确使用。[5]94

2.不断开发的素材与技法

(1)音高与节奏

在《我的音乐语言技巧》中,梅西安提到他处理鸟歌时一般采用“记谱—转化—阐释”[1]34的方式,这一思路一直持续到他创作后期,且其中以音高和节奏为基础形成的音响结构始终是梅西安转录鸟歌的核心。

早期作品的鸟类描摹片段,梅西安着力开发一些鸟歌特色(如间断性呼叫、连续急促如机关枪式的鸣叫、大幅度跳跃)的旋律片段,或将鸟歌素材作为主题自由发展变化。随着鸟类母题创作的拓展,他开始将单层的鸟歌旋律片段纳入特定和声结构,整合为“同节奏”多声复合形态或多层对位的混杂音响,以进行更加精密和复杂的控制。

节奏方面,梅西安向来擅长汲取东、西方音乐文化中多种节奏模式,而鸟类母题对节奏的激发,主要体现对“随机节奏生成系统”和“叠加节奏”的发展。自然界鸟歌节奏既有相对固定、重复的规律性因素,更有多变、即兴的偶然性方面,梅西安终生都在用音乐趋近鸟歌节奏内在的灵活感、松弛感,直到晚年他仍然在歌剧《阿西斯的圣法兰索瓦》中探索“无节奏”(hors tempo)的自由,在《鸟儿的小小素描》(1985)中尝试极其频繁且微妙的速度变化。

(2)调式和声

梅西安早年间就已经构建了自己独特的和声语言体系:除了混合使用大小调式、中古调式、无调式、多调式以外,最具标志性的是他的有限移位模式,以及依据他本人联觉而建立的色彩逻辑和色彩和弦。这些既是一套独立的音乐语言工具,也是作曲家对世界结构理解的具象表达。

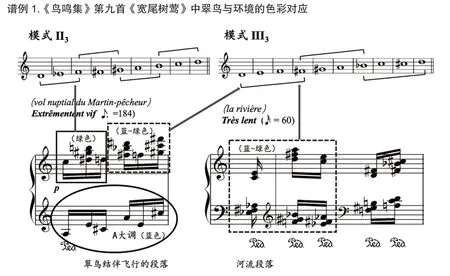

鸟类母题创作促使梅西安积极地创造新用法,延伸新的音响效果美学。在《鸟鸣集》时期,对鸟类及其生境(如夜色、日出、岩石、雪山等)关系的展现中处处可见他对和声语言的探索。以第九首《宽尾树莺》(La Bouscarle)中描摹翠鸟的一段为例(见谱例1),梅西安用有限移位模式与其色彩联觉精心调配出翠鸟鲜艳的“蓝绿色”羽毛,由模式II3(对应绿色:实线矩形框)、模式III3(对应蓝—绿色:虚线矩形框)及A大调(对应蓝色:椭圆形框)的和声色彩“融合”出结伴飞行的翠鸟和河流(生境)的相互依存关系。

(3)音色配器

在乐器选择上,梅西安的鸟类母题作品集中于钢琴和管弦乐队。钢琴在展现鸟歌、鸟类活动及环境方面有其擅长之处,但局限性也非常明显:作为击弦乐器,钢琴无法产生滑音,也无法表现十二平均律之外的微分音以及真实鸟鸣的极高音区,这迫使梅西安不断地发明和弦、响度、声音的组合和复杂的声音。

梅西安曾说自己在采集鸟歌时,会“迅速写下旋律和节奏,但并不记写音色。因为音色产生于大量泛音的综合,有必要去寻找一些意外的声音组合,在每个时刻为每只鸟重新发明它们的歌”[6]36。可见对于梅西安而言,音色相比旋律和节奏具有更多重新创造的空间和必要。从20世纪60年代起,音色逐渐成为他鸟类母题创作的重点,从《时间的色彩》开始,鸟类片段越来越常见金属打击乐器和多声部鸟歌,到《星光下的峡谷》(1971—1974),出现大提琴刮擦弓弦的声音、专门机器制作的风声和沙声以及混杂织体的“色彩瀑布”,再到《阿西斯的圣法兰索瓦》(1975—1983)中马特诺音波琴的实验性应用……鸟类成为梅西安创作的源源不断的素材库和灵感源,当他对鸟类的观察越多、发现越多,便越会尝试更多的乐器组合来表现,因而其在创作上的处理也越细腻、丰富。

(二)鸟类世界的隐喻表达

古往今来,不同文明,鸟类一直是大自然中最能引人联想和创作的音乐素材。而梅西安的与众不同不仅在于他作为音乐家对鸟歌的超常辨认感知力,还在于他力图用音乐展现鸟的超越性品质,诠释鸟类所代表和构造的理想世界秩序。

1.绝对的自由

梅西安曾在一次访谈中表示,他认为作为“至高无上的音乐家”的鸟类的自由是超越人类社会的绝对自由。“鸟是自由的象征,我们行走,它们在飞翔。我们在打仗,它们在唱歌……我怀疑在人类的任何音乐中,无论多么有灵感,都未必能找到具有鸟歌的完全独立自由的旋律和节奏。”[7]234

20世纪40年代的梅西安敏锐地感受到当时先锋派所蕴含的极端理性和技术倾向将给音乐带来另一种“禁锢”,在对未来困惑和自我质疑中,鸟类让他看到了现代音乐中找不到的东西,即绝对自由。这种自由让他直接从流派和观念的争论中解放出来,开始无拘束地使用各类音乐素材和技法。50年代以后的鸟类母题创作中,他开始展现鸟类“鸣叫”的自由,通过发挥节奏的即兴感、不稳定感,以一些模糊演奏提示,创造出野生的、自由运动的意象,同时他也探索让鸟类群体呈现秩序的自由,达成一种“有组织的混乱”(organized disorder)。这类尝试从《百鸟苏醒》中的法国本土鸟类的合唱开始,到《异国鸟》展现的想象性组合,再到《时间的色彩》尾声时形成的18个独奏弦乐的大型“对位”段落,都使鸟儿成为自由飞翔的自然真理的隐喻。到晚期“鸟儿的布道”中,鸟类世界的根本秩序得到了最极致的音乐诠释——由个体自由聚合为“和而不同”的群体自由。

2.神的使者

当然,任何关于梅西安创作的研究都无法忽视他的天主教徒身份,其音乐理念和音响结构常常隐含着他的宗教理想。塔鲁斯金将梅西安“有限移位模式”的空间轴和“不可逆节奏”的时间轴并置,总结为恒常不变的、永恒性的观念体现。[8]

对鸟类的执着与梅西安的宗教情感一脉相通。鸟类对梅西安而言是神的使者,他称鸟类为“快乐的小仆人”,是神要传达的幸福的象征。梅西安认为鸟类远在人类存在之前即发现了“调式、纽姆谱、节奏、音色旋律,甚至集体即兴创作”[9]131,因此鸟类母题创作本身即在见证神的无所不在。在其鸟歌描摹中,除了旋律轮廓使用不可逆结构[10]或素歌,梅西安也常常将鸟歌和质数联系起来(如《百鸟苏醒》开场钢琴独奏中每只鸟歌唱的持续时值),因为质数的不可分割性如旋律和节奏的绝对对称性一样拥有着某种“不可能的魅力”,是神圣的自然秩序的体现。

总之,鸟类的歌声是大自然对宇宙之音乐的回应,梅西安的音乐所呈现的鸟类世界是对这种理想秩序的印证。

三、鸟类母题创作的美学“悖论”

近些年国外相关研究除了对梅西安作品及技术美学有进一步阐述,也关注到其创作实践、思想观念及其作品接受之间存在的局部矛盾和悖论。在一定历史时间后对其远距离凝视,能重新发现梅西安的包容性、复杂性及其创作实践与思想行为间隐秘的多面关系。

(一)“真实”与“虚构”

1.被怀疑的“真实”

梅西安几十年间以非凡的毅力在世界各地进行鸟歌采集和研究工作,人们对这种独一无二的创作过程的激赏,无形中增强了对“真实性”的预期。梅西安在第一部全部以鸟歌素材创作的《百鸟苏醒》序言中也声称其鸟歌是“完全真实的”,在与塞缪尔对谈中,他说:“我对我作品的精确性感到非常自豪……所有的东西都是真实的,只是作为倾听者,我对鸟歌的‘再现’包含了自己倾听的方式。”[5]94

然而,这一“真实性”也一直遭到来自不同学科、领域、视角的怀疑,甚至否定。有些鸟类学家批评梅西安的鸟歌“转录”不准确,这种认识分歧源于艺术“真实”与科学“真实”之间的巨大鸿沟,不足为奇。而在音乐领域也不乏尖锐的评价,最具代表性的是特雷弗·霍尔德(Trevor Hold,1939—2004)在《梅西安的鸟》(1971)[11]一文中表达的质疑。①他经过详细的比对和论证提出,尽管梅西安“相对准确”地捕捉到鸟歌中的某些特征,如短促的乐句、鸟歌的基本声音形态、对比性的多层鸟歌叠加等,但人为的创造无论如何永远抵达不了真实鸟歌的复杂性。相反,他创作中的精确控制似乎将鸟类关在了笼子里,而没有让它们自由歌唱。

2.被质疑的“模仿”

对梅西安鸟歌创作的“真实性”探讨实际上还涉及一个经典美学论题——对自然的模仿。古希腊时期亚里士多德强调以自然为先、艺术为影的“模仿论”,经过人文主义一步步发展到浪漫主义,艺术与自然开始平起平坐,之前被放逐的主体意志重新高扬,艺术日益摆脱真实存在的限制而成为自治的对象。谢林提出艺术的主观精神要与自然生命精神竞争进而创造完美艺术,黑格尔则将艺术从自然的依附中解放出来,赋予其超于自然的独立价值。到20世纪,艺术更发展到完全摆脱物象,成为完全与现实和自然无关的自我指涉。

如果以自然的客观真实和艺术的主观虚构为两极,那么模仿、再现、抽象应该位于不同的区间。西方视觉艺术观念从古希腊到20世纪,几乎是从“模仿”一端向“抽象”另一端的发展演进。音乐与视觉艺术不同,音乐本身作为非具象性的艺术,最擅长表现的恰恰是无形无象的虚构世界。音乐通过肖似关联建立的暗示或隐喻往往只是音乐逻辑发展中的一个短暂节点,而远非最终的表现目标。因此,尽管音乐史上从来不乏自然主题的作品,但音乐中的“自然”普遍处于再现与抽象之间,作为音乐模仿自然的代表的鸟歌也一直是相对简单的音响形态勾勒。

然而,梅西安的鸟歌却以“真实”之名跳回到“模仿”与“再现”之间,凭借对鸟类的巨大热情和专业技能填补了这一空缺。这对于从浪漫主义到20世纪的音乐发展而言,无疑是一种反方向的、非常规的行为,而这一反向也正好与走向“抽象”的视觉艺术形成了历史的“对视”。当时绘画领域的塞尚(Paul Cézanne,1839—1906)刚从视觉物象的苹果、静物、风景画的“再现”走向抽象;梅西安则借助“鸟歌”这一联通自然与音乐的窗口,通过“模仿”鸟歌这一声音意象回返自然。他们二人看似都专注地聚焦到某些事物的“表象”,实际则是以表象为起点建构出各自绝对的世界秩序。

3.多层“真实”结构

梅西安在其鸟类母题创作中追求的“真实”其实并不像其本人语言表述的那样简单,几十年间他一直在调和“虚构”与“真实”的关系,在不同阶段呈现了不同层次和面向的“真实”。

(1)声音形态的“真实”

近来一些音乐研究者应用现代声学方法,对照梅西安笔记和曾参照的录音,发现他对鸟歌素材权衡取舍时,实际只记录自己感兴趣的、预计可能在创作中使用的要素,而忽略掉常人对鸟歌感知的基本特征。且他在处理这些鸟歌时会根据实际情况,“将鸟歌音域降低一个、两个或三个八度(移植到乐器音域)”,“用半音代替微分音”,但他又“尊重不同音程之间的差值比例”,为适应人的感性接受程度会将采集鸟歌的音程作整体比例扩大。[5]95

与此同时,梅西安中后期的鸟歌创作更多地借用了现代录音设备以及唱片的辅助,使收集和创作更加方便、准确,但他较少提及这一点。相反,他更多强调:“完整”的鸟歌才是“真实”的。“它们(鸣鸟)总是形成一种我所听过的所有同一类鸟的联合体……我听过一万只莺的歌声,写成的一首则是众鸟的缩影。”[10]32可见相比声音形态的客观“真实性”,梅西安日益倾向于融入活态的、意外的声音素材的完整性,并构造真正有益于艺术表现的“真实感”。

(2)时空结构的“真实”

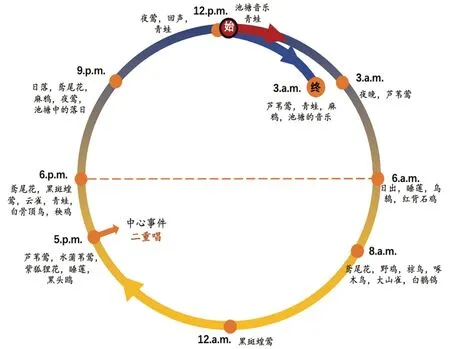

梅西安在其很多作品中探讨抽象或具象的时空结构,这些内容也被带到鸟类母题创作之中。《鸟鸣集》中的《芦苇莺》和后来的《园中之莺》都贯穿大量细节的环境空间描摹,并以浓缩的一昼夜时间作为线索,其声音周期布局基本贴合真实鸟类的生物钟(如图1)。

图1.《芦苇莺》中描摹景物和鸟鸣的昼夜时间循环

此外,对梅西安而言,一昼夜既是现实生命感知和经历的时间,也隐藏了漫长的生物与环境互动史:“持续数小时的短暂事物、活了数年的人、持续数个世纪的山、保持无数个世纪的星星,在它们死亡或消失时都实现了它们的完整功能,因此它们的持续时间是一样的。”[7]234在他看来,所有生物生命中的大、小时①鸟歌的音区、歌唱速度远高于钢琴的表现,其节拍韵律、音高关系、音色变化也很难放到人类已有的乐音系统中予以展现;并且人们从其音高、音色的呈现中也无法“辨认”出鸟类的原型。间周期与整体自然的漫长时间同在,也与线性的、循环的、瞬间的、永恒的时间同在;而同一时间中,无数偶然的、想象的、混杂的、绝对的空间也都同在。所有这些“真实”的时间和空间,都由梅西安经过艺术“虚构”,重新分布在鸟类母题作品的表象和深层结构当中。

(3)抽象秩序的“真实”

美国学者法隆(Robert Fallon,1967— )就梅西安鸟歌创作提出了“双重现实主义”美学的概念表述,他认为来自中世纪“范例主义学说”的现实主义形而上学,与20世纪超现实主义和具体音乐等艺术运动共享的现代现实主义美学共同塑造了梅西安的表现美学的“真实性”追求。[9]134因此,梅西安的鸟歌是感性现实和精神现实的合体,作曲家用音乐趋近鸟歌是为了唤醒深刻的信仰。

《时间的色彩》中18个鸟歌声部的创作是一个典型例证,作曲家在数天中分次单独采集不同鸟的歌声,又将所有鸟歌汇合为一体,此时以这种类似“赋格曲”形式推进的近10分钟的复杂对位段落,重点凸显的已不再是音响形态层次的真实性,而是黎明时众鸟齐鸣的整体状态,更是他在这些声音层次背后发现的“和谐”和“自由”,鸟歌创作成为最高层次神秘秩序的代言。

(二)“自然”与“机械”

梅西安鸟类母题创作中的悖论之二是关于“自然”和“机械”。梅西安本人酷爱自然,然而作为一个现代人,他与20世纪以后艺术领域无所不在的“机械”美学共存共生。因此他没有将这二者对立,而是从深层机理进行连通:自然界包含着机械性,且人类可以借助机械性手段模仿和解释自然。这是作曲家用鸟歌创造“人造自然”的信心和意图的根基。

1.无机荒野的机械呈现

梅西安实际很偏爱隐秘的荒野自然,那里让人迷失、畏惧,也让人崇敬、反思。梅西安在有关鸟类母题的作品中描绘自然界中的光线、水流、花朵时,和声色彩往往是鲜明而流动的,但涉及一些荒凉、可怖或危险的自然情境时,则会使用更为机械的十二音和序列手法。梅西安认为现代音乐的十二音系统消除了共振现象,也消除了和声色彩,却也最适合用来表现黑暗、可怕的环境或事物。

《鸟鸣集》第一首《阿尔卑斯山的黄嘴山鸦》中用十二音技法写作的阿尔卑斯山脉的雪山风景,以及后来的巨石段落和冰斗段落都是典型代表:音响在锯齿状的音程上下运动中,隐现雪山的层峦和沟壑;凌乱的巨石也仿佛具有翻滚向下的动态,冰斗段落则伴随着高音区向低音区的突降……大渡鸦、山鸦在其间嘶哑地喊叫、飞行,透露着不安的氛围。

这种无情可怖的特质甚至也在个别鸟类中存在。比如《鸟鸣集》第五首《褐色的猫头鹰》,作曲家在序言中形容其“声音比形态的外表更让人恐惧……令人不安(有种奇怪的颤抖),像被谋杀的孩子的哭声一样恐怖”。为了呈现夜色的黑暗,所有音都分布在中低音区(a1—A2),时值比例完全按照音高序列组合方式排列(以49个三十二分音符按半音阶逐级下降半音),七种力度(あf-あ-f-mf-p-pp-ppp)也按照音高“序列”派生出来。[12]272

2.混乱秩序的机械表达

在梅西安看来,自然尽管不可知,却不是无序的,自然的深层机制是一种“有组织的混乱”。“混乱”只是人感性体验到的表象,“秩序”不仅是自然真理,也是人类掌握的智性工具,是借以认知和贴近自然的途径,通常是超越感性的机械手段或神秘规律。

“清晨4点左右鸟儿苏醒时,人们就会听到这些伟大的歌者。每一种鸟都以自己的节奏歌唱……50多种声音叠加在一起,形成一种无法透视的混乱,它们惊人地纠缠在一起,但依然和谐,这就是我想在我的音乐中再现的。”[5]82对这一自然启示最复杂的音乐呈现在歌剧《阿西斯的圣法兰索瓦》“鸟儿的布道”段落,配器扩展为一个巨大的管弦乐队:七支长笛、四支双簧管、七支单簧管、四支巴松、四支小号、六支圆号、三支长号、三支大号,两个木琴、马林巴、颤音琴、钟琴、铙钹、三个马特诺音波琴,一组复杂的打击乐队(三角铁、木鱼、锣等)和风鸣机、海洋鼓等,最终形成了150个声部,再配合非常复杂的节奏……[5]134“结果是疯狂的,也是令人惊叹的,这是我一直寻找的巨大的、有组织的混乱,这在当代音乐中是绝无仅有的。”[5]236

梅西安塑造的自然音响意象自带诗意和灵性,但其底层逻辑却是机械的数学游戏和抽象观念的半自动表达,归根结底是高度控制的技术理性的“自然”模型,而梅西安就是一切声音及其规则的创造者。

(三)“丰富”与“单一”

梅西安鸟类母题创作中的悖论之三表现在其作品内在结构和真实听觉感性之间的反差。以其晚年歌剧首演的反馈为例,有评论称这部作品比之前都更人性化、更丰富[13]77;也有说它是梅西安独特语言的神化之作[13]81,标志着作曲家“一生对音色细微差别执着的顶峰”[14]77;但也有另外的声音认为“歌剧缺乏戏剧灵感”[14]81,“如同为满足一个老人的宗教幻想而进行的仪式”[13]99,是“他的人生故事一成不变的注释”[15]145。可见即使是梅西安最集大成的作品,人们对其丰富或单一的感受也有天壤之别。理解这种审美偏差,可以从其个人审美旨趣以及与时代美学的关联进行反观。

1.博物学家的审美旨趣

梅西安对鸟类的观察和倾听伴随着发掘自然奥秘、探索未知的愉悦。他采集了大量鸟类声音特征、行为姿态、生活习性,并用自己独特的笔记(文字和乐谱草稿)积累出一个巨量的“个人藏馆”①梅西安所有的采风笔记手稿存放在法国国家图书馆音乐部,每本笔记都有独立的手稿编号。。

这种“博物学家”的旨趣又进一步影响到他的创作风格。首先是他对新种类、样本数量和客观规律的痴迷。比如被作曲家称为“既庄重又嘲弄”的乌鸫的歌声,“音调很高,往往是超大调调式(the hypermajor mode),或基于大三度、纯四度、大六度和增四度之上,每年春天它们会‘创造’一定数量的主题,并保留添加在以前的主题中,年龄大的乌鸫拥有更丰富的主题……”[5]87常见的燕雀科鸣唱中的“小尾音”,由一个加速音的凯旋式收束,而柳莺的尾声则是缓慢地悲伤地消逝,并且还会不断创造新的样式。[5]88

另一方面,梅西安对鸟类的细致观察和高度聚焦,使其音乐极善于翻译和创造细微之处,并形成纵深层次的丰富。然而这种“丰富”超于常人对丰富的材料预期和辨别程度,从而很容易走入“单一”的感觉倾向,甚至形成“单调感”。尽管梅西安没有要求普通听众可以“辨识”他的鸟类和风景,但他对演奏者很有要求,乐谱中也写有很多文字提示。因此一直以来作为钢琴家的妻子成为最了解他对声音要求的诠释者,而其他鸟歌作品的演奏者也都需要真实走入他建造的鸟类博物馆才能实现其想要表现的自然意趣。

2.回避浪漫主义遗产和现代性潮流

相比于20世纪中后叶之后成长起来的欧洲年轻作曲家们,梅西安后期创作常被评论“一成不变”。面对人类世界的混乱——战争、暴力、袭击,还有家庭生活不幸的难言之隐,他选择用音乐抵御困境,救赎自我和世人,他排斥描写罪恶、揭露痛苦、展示争执,并一再表示,他的音乐不是表达个人情感的工具。[5]197他只想用音乐描写自然中美好、有趣的一面,希望鸟类由本能构建的世界秩序能够被人类所体验。在歌剧中,梅西安使用了最华丽炫目的音响色彩、最丰富的素材和技法调色盘,力图最终引向荣耀的神学、“无限单纯”的上帝。但可惜的是,他的“一元”天堂终究欠缺人性情感力量的中介,既无法合流至更加脱离主体意志的纯音响游戏,也无法抗衡从浪漫主义一路发展到20世纪的现当代表现主义美学洪流。

伴随着宗教的衰落和价值领域的分化,20世纪的现代艺术已经对人类的审美和感性进行了极致开拓,被传统艺术所摈弃的偶然、短暂、邪恶、破坏、批判、堕落、恐怖、狂欢、极端、越轨、残酷、震惊等现代性体验加剧了价值的多元、世界的无穷和不确定。可以说,更大尺度和张力范围内关切现代人性、表现个体或群体情感的艺术作品日益成为艺术的主流,而梅西安的音乐几乎没有与这一广阔的光谱有所交集,他的宗教精神也再难与现代社会形成广泛共鸣。

结 语

人们往往感叹梅西安从鸟歌创作转折之后就像是逃离了时代,甚至逃离了人类社会,失去了早先的先锋性,但纵观其一生,他其实从来没有用音乐回应过时代主题,而是把所有的“自我”表达融化在对世界的观察发现之中。他用一种古老而直观的方式重新认识自然的秩序、结构和规律,这种艺术观不仅直接启发了他的学生与后辈,也影响了现当代艺术家们对于自然与艺术的多元化探索。

梅西安的学生作曲家马切(François-Bernard Mâche,1935— )成为鸟歌创作的最直接继承和发展者,“转译”了更多自然界(鸟类、昆虫、风、火和水等)的声音,他将这种音乐创作方式扩展为“与世界和谐相处的中介”[16]73。另一名学生格里西(Gérard Grisey,1946—1998)受到梅西安关于其他动物与人的不同时间、韵律感知的影响,在频谱音乐中对音色、噪音、音程的处理方面采用更“生态”、更“有机”的方式,强调“生物节奏”(biological rhythms)。[17]以自然—生态主题创作著称的美国作曲家亚当斯(John Luther Adams,1953— )早年也曾创作过一部九乐章的《鸣鸟之歌》(Songbird songs,1974—1980),他与梅西安一样根据不同栖息地的鸟类种群、歌唱习性特点等进行组合,但取消了固定乐谱,让表演者以极大的自由来塑造这一自然事件。亚当斯后来走向了更广阔的生态整体,探索天气、极地等人类尺度和日常世界之外的天地,以音乐的方式反思现代人类的生存危机,构造人类与非人类的关系[18]238。

美国评论家卡拉·贝尔(Carla H. Bell,1934—2023)评论梅西安为“一个天然的连接环节和方向性的力量。他帮助统一了如所谓‘人性’音乐的拥护者和严格的序列主义倡导者这样迥然相反的声音……代表着现代音乐中对立因素的综合,下一代人可以从这里出发继续前行”。[12]316梅西安的“人造自然”作为凝聚个人旨趣与观念技术的一座后花园,也成为一个美妙的历史标本,他思考过的问题以及其作品中孕育的理想和观念,仍将以新的形态和方式被不断探索。作为承上启下的枢纽式人物,梅西安从当时众声喧哗中走出并重新找到的自由之境,是当代多元声音艺术实践的一个经典原点,艺术家们也在对梅西安鸟类创作的延伸和发散中,创造出更加异彩纷呈的自然声音世界。