肟菌酯和霜脲氰对黄瓜霜霉病的联合毒力及田间防效

2024-04-12刘慕兰周泽峰罗志会

摘 要 研究了肟菌酯和霜脲氰对黄瓜霜霉病的联合毒力及最佳配比下的田间防效。采用平皿法测定了肟菌酯和霜脲氰及其不同比例复配对黄瓜霜霉病的毒力,并通过田间药效试验评价了对黄瓜霜霉病的防治效果。结果表明:霜脲氰和肟菌酯配比为2∶1、4∶1和7∶1时表现出增效作用,增效比(SR)分别为1.54、1.55、1.60,霜脲氰和肟菌酯配比为7∶1时增效比最大。按最佳配比制成48%肟菌·霜脲氰水分散粒剂进行田间药效试验,在黄瓜霜霉病发病初期喷雾处理,有效成分用量129.6~216 g·hm-2,间隔7 d施药一次,连续施药3次,防效为80.31%~88.15%,可控制黄瓜霜霉病的为害,供试浓度下对黄瓜植株生长安全。

关键词 肟菌酯;霜脲氰;联合毒力;药效;黄瓜霜霉病

中图分类号:S436.421;TQ450.2 文献标志码:A DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2024.01.035

霜霉病是黄瓜上发生最普遍、最严重的病害之一。我国各地均有发生,对黄瓜生产造成极大损失。一般流行年份减产20%~30%,重流行时达到50%~60%,甚至绝收[1]。肟菌酯为甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂,通过抑制病菌线粒体呼吸作用而达到防治效果,其安全性较高,无致突变、致畸和致癌作用,对生殖无不良影响,在土壤、地表水等环境中迅速消解。肟菌酯杀菌谱广,应用作物众多,活性高,且具有植物健康功效,能够提高作物产量。同时,肟菌酯适配性强,拥有大量的复配产品,三唑类、琥珀酸脱氢酶抑制剂(SDHI)类以及其他类杀菌剂均有良好的配伍性[2]。霜脲氰为氰基乙酰胺类杀菌剂,可抑制核酸、氨基酸和脂质体的合成,也可抑制细胞线粒体中的电子转移,是一种多作用机制的杀菌剂,残效期相对较短。目前,国内登记的含有肟菌酯和霜脲氰有效成分的复配产品仅2个[3]。

因此,本研究开展了肟菌酯和霜脲氰对黄瓜霜霉病的联合毒力试验,并按照最佳比例制成48%肟菌·霜脲氰水分散粒剂,并进行了田间药效试验,为研发防治黄瓜霜霉病新药剂提供理论依据。

1" 材料和方法

1.1" 试验材料

1.1.1" 供试材料

供试菌株:黄瓜霜霉病菌(Pseudoperonospora cubensis)PCNJ-5,2019年分离自南京市江宁区黄瓜地,并在温室中接种至新鲜黄瓜叶上扩繁。

供试黄瓜品种:露丰,为黄瓜霜霉病的感病品种。种植于玻璃温室中,温度28 ℃,湿度70%,待长至4~6片真叶时备用。

黄瓜霜霉病菌游动孢子囊培养条件:从田间采集黄瓜霜霉病病叶,22 ℃保湿至叶片背面产生霉层;从单个黄瓜霜霉病菌病斑上刷取游动孢子囊,喷雾至温室中种植的黄瓜叶片背面,保湿12 h;待发病后剪下叶片,22 ℃保湿至背面产生大量游动枸子囊,调整其浓度为1×106个·L-1,4 ℃保存备用。

1.1.2" 供试药剂

97%肟菌酯原药,江苏耕耘化学有限公司;98%霜脲氰原药,利民化学有限责任公司;48%肟菌·霜脲氰水分散粒剂,自备;50%肟菌酯水分散粒剂,江苏耘农化工有限公司;20%霜脲氰悬浮剂,青岛中达农业科技有限公司;72%霜脲·锰锌可湿性粉剂,陶氏益农农业科技(江苏)有限公司。

1.2" 试验方法

1.2.1" 肟菌酯和霜脲氰对黄瓜霜霉病的室内毒力测定

试验方法参照《农药室内生物测定试验准则杀菌剂第3部分:抑制黄瓜霜霉病菌试验平皿叶片法》(NY/T 1156.3—2006)[4]。使用丙酮作为溶剂将霜脲氰和肟菌酯原药配制成有效成分为1×104 mg·L-1的母液待用。设置霜脲氰和肟菌酯的配比(质量比)为14∶1、7∶1、4∶1、2∶1、1∶1,按0、0.75、1.5、3、6、 12、24、48 mg·L-1的浓度梯度,用0.05%吐温-80溶液配制药液,空白对照使用0.05%吐温-80溶液。

选取适用的黄瓜叶片(自上而下4~6片叶),叶柄用湿棉花保湿。将药液均匀喷施于黄瓜叶片背面(40 mL·m-2),待药液自然风干后,将各处理叶片叶背向上,放置于保湿盒,22 ℃保持24 h,用准备好的新鲜孢子囊悬浮液点滴10 μL接种于叶片背面。每叶片接种4滴,每处理5片叶片。接种后盖上皿盖,置于光照培养箱中 ,光照/黑暗12 h交替,温度为22 ℃,相对湿度90%。

待空白对照发病,充分测量记录病斑直径。根据调查数据,按公式(1)计算防治效果(P),以百分数(%)表示。

式中:P为防治效果(%),D0为空白对照病斑直径(mm),D1为药剂病斑处理直径(mm)。

根据各药剂浓度对数值及对应的防效机率值作回归分析,计算各药剂的EC50值及其95%置信限。根据Wadley法计算混剂的增效系数(SR),评价混剂的联合作用类型,即SR<0.5为拮抗作用,0.5≤SR≤1.5为相加作用,SR>1.5为增效作用。按式(2)和(3)计算混剂的EC50理论值和增效系数(SR)。

式中:a、b为相应单剂在混剂中的比例,EC50A、EC50B分别为肟菌酯和霜脲氰单剂的EC50值,EC50(Eth)为混剂EC50理论值,EC50(Eob)为混剂EC50实测值。

1.2.2" 田间药效试验

试验设计:2021年度试验地点位于山东省泰安市岱岳区良庄西村。试验地土壤为砂土,pH值为6.84,有机质含量17.2 g·kg-1。该地常年种植黄瓜,前茬作物为番茄。黄瓜品种为津禾1912F1。采用冬暖大棚栽培,大棚东西方向建造,黄瓜南北方向顺棚种植,采用立架式栽培模式,微起垄双行种植,垄距1.6 m,株距0.4 m,行距0.6 m,种植密度约为2 100株/667 m2。试验区栽培管理条件均匀一致,并符合当地科学的农业栽培措施。试验每个小区为20 m2,小区东西横向分布,随机区组排列,每处理重复4次,共28个小区,相邻小区和试验地周围设保护行。在黄瓜霜霉病发病初期施药,间隔7 d施药一次,连续施药3次,第一次施药时间为4月4日,施药时黄瓜处于结瓜初期。所用药剂及用量见表1。

1.2.3 调查及试验统计分析方法

病害调查:施药前、第1次药后7 d、第2次药后7 d和第3次药后10 d,调查总叶片数和各级病叶数,共计4次。每小区随机取4点调查,每点查2株,调查全部叶片,以每叶片病斑面积占整个叶片面积百分率分级。

以叶片为单位进行分级。0级:无病斑;1级:病斑面积占整个叶面积的5%以下;3级:病斑面积占整个叶面积的6%~10%;5级:病斑面积占整个叶面积的11%~25%;7级:病斑面积占整个叶面积的26%~50%;9级:病斑面积占整个叶面积的50%以上。

产量调查:整个小区实收测产,测产面积为20 m2(3.20 m×6.25 m),折算公顷产量,以kg·hm-2表示,计算增产率。

式中:CK0为空白对照区施药前病情指数,CK1为空白对照区施药后病情指数,PT0为药剂处理区施药前病情指数,PT1为药剂处理区施药后病情指数。

式中:A为药剂处理区产量(kg),A0为空白对照区产量(kg)。

使用DPS进行数据处理,进行反正弦平方根转换后,采用邓肯氏新复极差(DMRT)法进行统计分析。

2" 结果与分析

2.1" 室内毒力测定结果

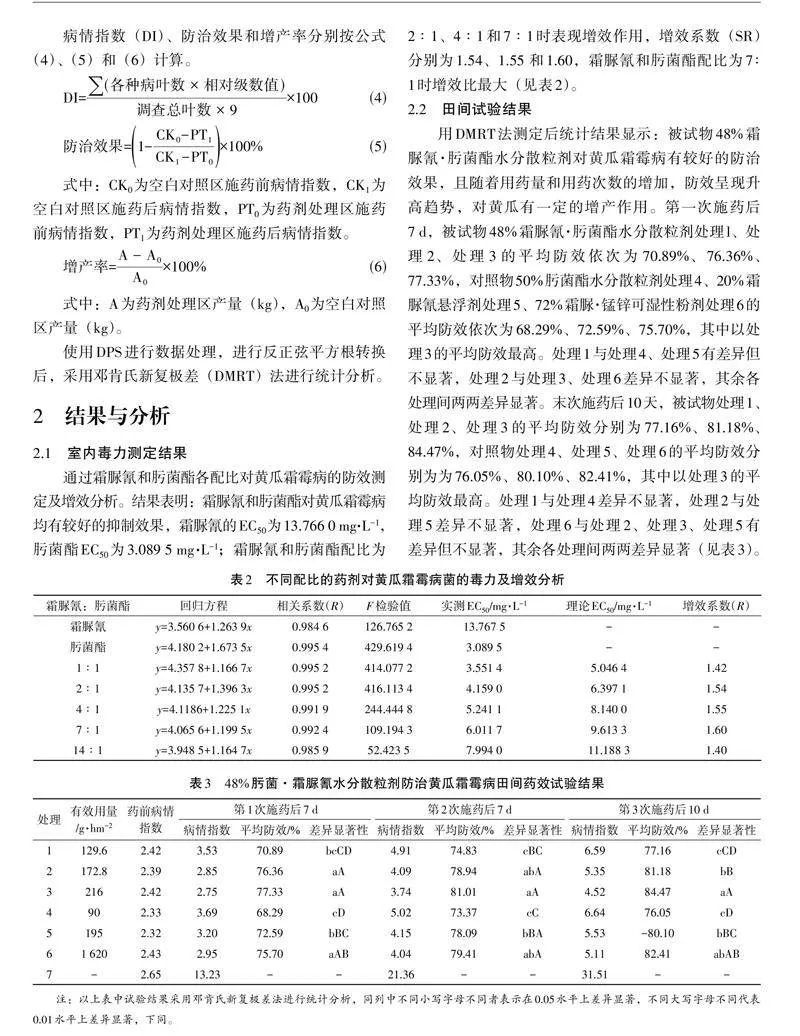

通过霜脲氰和肟菌酯各配比对黄瓜霜霉病的防效测定及增效分析。结果表明:霜脲氰和肟菌酯对黄瓜霜霉病均有较好的抑制效果,霜脲氰的EC50为13.766 0 mg·L-1,肟菌酯EC50为3.089 5 mg·L-1;霜脲氰和肟菌酯配比为2∶1、4∶1和7∶1时表现增效作用,增效系数(SR)分别为1.54、1.55 和1.60,霜脲氰和肟菌酯配比为7∶1时增效比最大(见表2)。

2.2" 田间试验结果

用DMRT法测定后统计结果显示:被试物48%霜脲氰·肟菌酯水分散粒剂对黄瓜霜霉病有较好的防治效果,且随着用药量和用药次数的增加,防效呈现升高趋势,对黄瓜有一定的增产作用。第一次施药后7 d,被试物48%霜脲氰·肟菌酯水分散粒剂处理l、处理2、处理3的平均防效依次为70.89%、76.36%、77.33%,对照物50%肟菌酯水分散粒剂处理4、20%霜脲氰悬浮剂处理5、72%霜脲·锰锌可湿性粉剂处理6的平均防效依次为68.29%、72.59%、75.70%,其中以处理3的平均防效最高。处理1与处理4、处理5有差异但不显著,处理2与处理3、处理6差异不显著,其余各处理间两两差异显著。末次施药后10天,被试物处理1、处理2、处理3的平均防效分别为77.16%、81.18%、84.47%,对照物处理4、处理5、处理6的平均防效分别为为76.05%、80.10%、82.41%,其中以处理3的平均防效最高。处理1与处理4差异不显著,处理2与处理5差异不显著,处理6与处理2、处理3、处理5有差异但不显著,其余各处理间两两差异显著(见表3)。

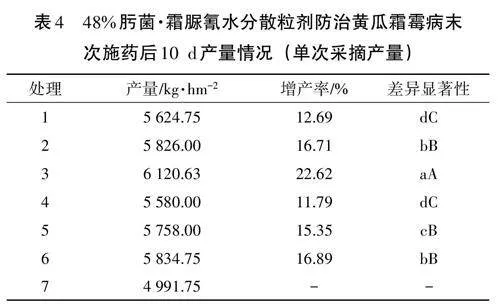

产量调查结果表明,被试物处理1、处理2、处理3的平均产量分别为5 624.75、5 826.00、6 120.63 kg·hm-2,分别较对照增产12.69%、16.71%、22.62%;对照物处理4、处理5和处理6的平均产量依次为5 580.00、5 758.00、5 834.75 kg·hm-2,较对照增产11.79%、15.35%、16.89%。其中以处理3的平均增产率最高,且与其他处理间差异显著。处理1与处理4差异不显著,处理2与处理6差异不显著,其他各处理两两间差异显著(见表4)。

试验中观察表明,试验药剂在试验剂量范围内对黄瓜叶片颜色、结瓜及植株生长状态无明显影响,对黄瓜安全,无药害。

3" 结论与讨论

霜霉病是黄瓜种植过程中的主要病害之一,严重时可造成大量减产。黄瓜霜霉病在中国大部分地区普遍发生,其损失程度因各地气候条件不同而异。黄瓜霜霉病的防治方法主要是化学防治和农业防治。登记防治黄瓜霜霉病的产品有1 290多个[3],有效成分主要集中在烯酰吗啉、代森锰锌、吡唑醚菌酯、嘧菌酯、百菌清、福美双等,部分产品已经产生抗药性。

肟菌酯(Trifloxystrobin)是一种新型的甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂,对14-脱甲基化酶抑制剂、苯甲酰胺类、二羧酰胺类和苯并咪唑类产生抗性的菌株有效,安全性较高,对大多数作物安全,混配性较好。不过易产生抗药性,不宜单独使用。霜脲氰主要是阻止病原菌孢子萌发,对侵入寄主内病菌也有杀伤作用,具有保护、治疗和内吸作用,单独使用霜脲氰持效期短。根据王源超[5]等研究结果,虽然某些疫霉菌可能在较短时间内对霜脲氰产生抗性,但抗性在无性繁殖后代不能稳定遗传,只需与其他杀菌剂交替使用,可以避免疫霉菌对霜脲氰抗性的产生或抑制抗霜脲氰菌株群体的形成。霜脲氰的持效期短,在生产上不宜单独使用,可与其他杀菌剂复配使用,避免抗性菌株的产生或抑制抗性菌株群体的形成,作用可能更为显著。

因此肟菌酯和霜脲氰的复配,将不同作用机理、持效期不同的杀菌剂组合使用,降低每种农药对有害生物的筛选强度,降低单向的选择压,从而有效地延缓抗药性的增长。48%肟菌·霜脲氰水分散粒剂对黄瓜霜霉病有较好的防效,供试浓度下对黄瓜植株生长安全。因此,该产品对替代高风险农药具有积极的意义。但要避免同一种类农药互相之间轮换使用,严格控制每个生长季节的使用次数等,以降低病菌的抗性风险。

参考文献:

[1] 李庆鸿, 伍祥兴, 张剑, 等. 72%代森锰锌·霜脲氰WP对黄瓜霜霉病的防治效果 [J]. 湖南农业科学, 2006(6): 87, 90.

[2] 顾林玲. 肟菌酯的应用与开发进展 [J]. 现代农药, 2019, 18(1): 44-49.

[3] 中国农药信息网.农药登记数据[DB/OL]. [2023-05-11](2023-05-21). http://www.chinapesticide.org.cn/zwb/data Center.

[4] 中华人民共和国农业部. 农药室内生物测定试验准则 杀菌剂 第3部分:抑制黄瓜霜霉菌病菌试验 平皿叶片法: NY/T 1156.3—2006 [S].北京:中国农业出版社,2006..

[5] 王源超,郑小波,华永刚, 等.疫霉菌对霜脲氰抗性遗传及对霜脲氰和甲霜灵的交互抗性[J].植物保护, 1997(23):7-10.

(责任编辑:敬廷桃)

收稿日期:2023-08-05

作者简介:刘慕兰(1976—),硕士,农艺师,主要从事农药登记。E-mail:freychem@126.com。

*为通信作者: E-mail:59388413@qq.com。