技以载道

——环鄱阳湖流域傩面具的工艺逻辑研究

2024-04-07高敏

高敏

(南京艺术学院)

“傩”是一种神秘多元的文化复合体,肇端于原始社会,成熟于周代,发展于秦、汉、隋、唐,其后又受宋元杂剧影响且融合了明清社戏,从而保存至今。傩面具作为傩文化的核心要素之一,既是傩礼中神祇的象征,也是傩戏中角色扮演的符号。其所特有的艺术语言承载了一定的风俗习惯、民俗文化、宗教思想等精神内涵,工艺研究对于环鄱阳湖流域傩事活动主体的社会生活也有其特定的历史价值。造物活动中工艺研究的综合性发展,需要理论的自觉,所以环鄱阳湖流域傩面具工艺的内在发展逻辑更是我们需要关注的对象。“逻辑”最初指“话语”“言语”“言词”“词语”等义,后被引申出“思维”“推理”“规律”之义[1]。“工艺逻辑”一词可以解释为工艺发展的普遍规律或工艺进化所遵循的逻辑必然性。

一、基础逻辑:材以其美

材料是造物活动中的基础性要素,大多数人造物最终的呈现与表达形式与其有着紧密的联系,即材料的选择与使用是产品功能实现与否和艺术创作表达的基础性要素。早在旧石器时代,人类的祖先就学会了使用石头制作简单工具来应对生存的挑战,但这一时期的石器工具并不具备“美”的一般性内涵。[2]正是在实践劳动的过程之中才得以具备创造“美”的条件,如手脑得到了锻炼、形成一定的思维方式、认知模式等,与此同时也积累了质料的基础性认识。从史前时期开始,无论人类的造物活动是出于“原始功能主义”还是自发的审美意识,材料都是人类进行实践活动重要的物质载体。

但自然界的质料千差万别,对于“百工”来讲,选材的标准就是“美”,这一标准在民俗艺术的语境下仍然适用。傩面具作为民俗艺术的产物,其为生活实用目的而服务的本质属性决定了美的标准应首先建立在生活实用的基础之上,即材料的功能美。造物主体选取质料的标准以符合其目的的实现为牵引。首先,环鄱阳湖流域雕刻活动的主体一般基于当下所需与自身价值参照系的综合考虑之下,会将就地取材与易于雕刻的问题置于造物活动的首要位置。其次,傩面具必须考虑易于存储的问题。我国部分地区会选用纸张作为面具的制作材料,但环鄱阳湖流域因其特殊的气候因素而多选用质地坚韧且纹理结构细密的木料。最后,“傩”因其自身的特殊性与社会生态环境的广泛性而产生了形态各异的傩事活动,所以必须综合考虑各地傩班或傩事活动中傩面具的具体使用需求:或是佩戴,或是供奉。所以材质的选择要考虑其轻便性。虽然樟木的密度比环鄱阳湖流域内某些木材的密度大,但是在傩事活动主体实用目的综合考虑之下,以樟木最佳。[3]

在造物主体的眼里,只要满足了目的需求,在特定的条件下其精神情感上对材料的认识上升为功能美或“材有美”就是一件自然而然的事情。但功能美并不是“有用即美”,是一种“转化”而来的美。[4]“转化”又包含着两层含义,一,行为作用之对象使用价值与审美价值的对立统一;二,主体的审美态度。在满足主体需求的基础之上,美还来自主体追求美的本能,即材料的自然美属性。在一定实用目的的制约下,木料较之其他材料,能在最大程度上呈现出颜料最好最丰富的视觉效果,满足傩事活动主体的视觉审美感受。由于功能美常常与纯官能性的愉悦相关,所以主体带有选择性的审美态度。如果主体对某一对象不予以选择,相应的是其自身也不会产生审美价值体验和审美判断,也就不会有美感的产生。

综上所述,“材有美”是造物活动发生机制的基础性要素,也是基于材料自然属性的基础之上合乎傩事活动主体目的的系统性认知。这种认知是造物主体基于材料性能的科学认识和把握之上,在特定的人文社会背景中赋予美具体的精神内涵。但民俗艺术的特殊性决定了傩面具的选材标准“材有美”主要体现材料合造物主体与民俗活动接受主体目的的功能之美,所以环鄱阳湖流域傩面具雕刻的质料选择以樟木为最佳。

二、主体逻辑:工以其巧

历史上任何一件存活至今且依旧活跃在中国广大乡村的民俗艺术产物,必有其自身存在的合理性。除去部分偶然性因素,大多数民俗艺术品首先要具备优质产品的基本要素,尤其要符合民俗活动主体“美”的标准。其次,民俗艺术品作为文化的一部分具有其自身的特殊性,即创造民俗艺术品的活动中所改造的客体具有丰富性且实践活动本身具有“文化适应”的功能,制作过程中会出现大量复杂且不确定的变量因素,使得民俗艺术产品最终具有多种多样的表现形式,能够与历史发展的内在逻辑相契合。换言之,生产力发展到一定阶段时,人类开始在实践活动中占据主体的地位,这时与人相对的客体则充满着不确定性,但造物主体能够依据自身的参照系调整创造活动中的各种不确定性因素,以适应历史发展的内在规律。傩面具作为创造活动的众多产物之一,便是造物主体依据自身参照系调整不确定性因素以适应历史发展的内在逻辑这一过程纳入环鄱阳湖流域民俗活动语境中的具体结果。

造物中的一些心理活动并不是人类制作工具之初时产生的,是在设计等社会实践活动中孕育与发展的,于是手和用手制作的工具在造物活动中成为了人类心理活动的直接表现手段。中国自古就有许多描绘以手感受造物心理活动状态的成语:心手相应、心灵手巧、心闲手敏等。这种现象引起了人类学学者从心理和生理的角度进行相关研究,迈克尔·波兰尼(Michael Polanyi,1891年-1976年)认为其是附带性知觉,工具则成为身体的一部分行为,因为其是处于自身之外的物体与世界相接触的点的向外延伸。[5]梅洛-庞蒂(Maurice Merleau-Ponty,1908年-1961年)的习惯论认为是习惯“扩大了我们在世界上的存在”,用工具进行艺术创作的工匠感知世界不再从身体的末端开始,变成了肢体所使用工具的尖端。[6]这时候工具成为了人体的延伸,是人感知外在物的“触觉”。

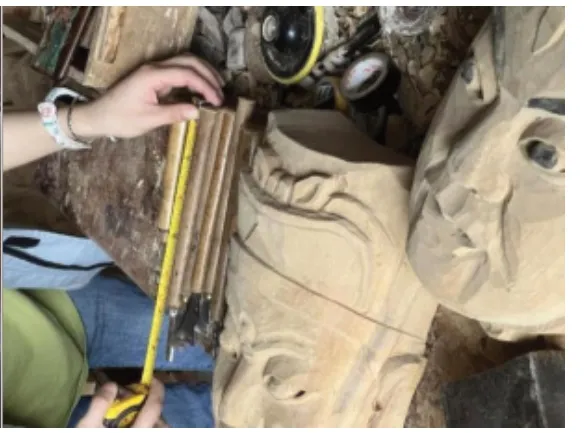

傩面具的雕刻工具与木雕雕刻所使用的工具类同,分为雕刻工具和辅助工具两大类。雕刻的工具按照用途不同分为打坯刀和修光刀(图1);按照刀片和木柄组合方式的不同可以分为直管刀和包管刀;按照刀具形制的不同可以分为平口刀、玉婉刀、圆口刀等。不同刃口形状的雕刻刀作用于木材的效果、造物活动主体因用力大小和轻重缓急的不同而导致面具不同的雕刻深浅效果与整体风格等不确定性因素在工匠的雕刻活动中,通过工具的收集而内化为主体自身的感知。在这一过程中,部分收集感觉的行为会以主体无意识的状态存在,并不能被主体自身及时感知。只要仔细观察造物主体在雕刻粗坯之前的准备阶段,就不难发现工匠在准备创作工具时,不经意间会用手指触碰刀刃[7]或多数雕刻艺人会根据自身的感觉习惯对标准化生产下的雕刻工具进行改造后以掂一掂、摸一摸工具的方式确定工具改造的合理程度(图2)[8],这些细节都是工匠为了达到心手相应的雕刻状态而用工具收集感觉的一种方式,只不过有些使用的是手而有些使用的是手制作的工具罢了。

图1 雕刻工具笔者自摄于卢师傅工作室

图2 卢师傅的雕刻工具笔者自摄于卢师傅工作室

雕刻面具的匠人在每次接触刻刀的过程中、不同材料通过不同工具加工所表现效果的尝试中、工具的把握方式和刻刀与材料之间摩擦力的体验中……,将收集的感觉于一次又一次的实践中内化为个人习惯,最终以一种自然而然的状态存在。感觉的合集又因经历了反复多次的扬弃实验,最终傩面具的雕刻主体能够通过工具的使用达到一种心手相应的状态。此时,工具成为了造物主体视觉、触觉和知觉三者间的连结点,间接成为外部限制因素与造物活动内部规约因素两者之间的媒介。在磨制刀具的准备过程之中,在工具雕刻的痕迹里,在“工巧”的不断练习里,雕刻艺人倾注了自身对于面具艺术的感知,此时由于习惯因素使然,工具完美成为了诸多不确定因素的平衡点,成为了面具雕刻技艺之“手”。

三、演进逻辑:顺以其性

原始人在石器的制作中积累了关于石头自然特征的认识从而产生了与玉石雕刻相关的工艺,此后由于造物活动中经验的积累与综合而产生一定的知识与文化,导致造物主体对质料的认识又逐渐扩大到骨、角、陶、瓷、铜、铁等。与此同时专门从事手工艺制作的匠人又根据质料各自的物理属性制定了与其相适应的制作工艺。从进化论的角度看,新造物种类与技术的出现都是基于相对简单的早已存在的石器工具之上。直至信息时代,随着人们经验理性的逐渐增加产生了具有复杂结构与操作步骤的数字设计。这一过程不仅是人造物的演变系列,同时也是技术自身的传承和发展。于高度抽象的视角中观照这一历史进程,我们能够发现技术是以延续的方式促使新造物品类的产生。[9]同时,这一过程也折射了技术突破现实发生飞跃的演进逻辑:顺以其性,即形成与材料和工具物理属性相适应的处理手段,不断满足旧有功能。

当孕育民俗艺术的历史语境发生改变时,包括民俗艺术在内的传统文化只能通过新的存在方式以适应社会现代化进程,成为现代资源观念中可以利用、控制、管理和调整的资源。[10]人类社会随着工业时代的衰退,以电脑的出现为标志开始进入信息时代,数字化成为了信息社会的技术基础[11]。傩面具自然也成为了数字化设计中的符号信息,与之相适应的制作工艺也发生了具体的改变。这一变化过程不仅使傩面具能够以传统的工艺步骤制作生产,更是催生了其新时代背景下以计算机为主要创作手段的设计方式。傩面具的传统制作方式和其作为文化符号的再设计活动会因内外部环境因素的动态变化而导致对象性活动的流程逐渐复杂。在时空环境的变迁中,从以石器工具为主的生产活动到具有复杂步骤的计算机再设计活动,物的结构性存在会因为“顺以其性”的制作法则产生初级到高级、简单到复杂的进步性演变。

于绵长岁月中,环鄱阳湖流域的傩文化经历了几次重大断裂,但至今仍以民俗活动的形式牢固根植于民间土壤中。[12]其不仅揭示了先民在反复多次的生产实践活动中融汇的自然规律、风俗习惯、朴素的自然哲学观等内容,也显示了傩事活动主体乐观的生活态度与“健康理智”的物质载体。其中,傩面具的工艺中更是蕴含了造物活动主体异于常人的心智与能力,尤其是傩面具雕刻艺人在全球化、工业化、信息化的时代背景下,于现代化进程中面对传统手工艺艰辛转型的困境时依旧保持自身初心的坚守,这一行为根本上也是人类追求其生命永恒性的本质反映。