河东南路金墓所见戏曲图像研究

2024-03-25郭晓宇

郭 晓 宇

(郑州大学 历史学院,郑州 450001)

金代是中国戏曲发展史上承前启后的时代,金院本在内容、形式、角色等方面与宋杂剧一脉相承,同时它又为元杂剧的孕育和发展奠定了基础。通过近些年来的考古发掘发现,金代戏曲文物与戏曲图像多集中出现在当时的河东南路辖区,河东南路由金朝设置,辖镜包括今山西省南部、河南省武陟县以西的黄河以北地区。从二十世纪五十年代至今,河东南路地区共发现金墓100余座,其中有46座墓含有戏曲图像,这些图像多作为墓葬装饰,附着在不同的媒介之上,如砖雕、棺前木板、石棺板、墓室壁画、戏台模型、杂剧俑等。所以对金代河东南路墓葬中的戏曲图像进行研究,有助于我们了解金代戏曲的发展态势与金人的丧葬观念,凸显河东南路地区在戏剧发展史上的独特地位。

夏天对全国35座金墓的墓葬形制与戏曲图像概况进行了梳理,并将图像分类解读为堂会、乐舞与童子戏三种形式,分析了戏曲图像的礼仪性与功能性[1];陈梦磊在分时间、分地区对河东南路金墓散乐砖雕遗址进行梳理的基础上,探讨杂剧、乐舞、社火等不同类型砖雕所呈现的演员、乐队、服饰、乐器等图像内容[2];牛嘉搜集了25个出土地的宋金杂剧图像,从文化源地的角度提出金代戏曲圈由原来黄河以南汴京及其周围地区转移到了黄河以北的晋南地区[3];王俊婷认为音乐砖雕的出土展示了音乐文化中心向北转移的现象,推测宋金音乐中心转移路线,得出音乐传播人群具有多样性的结论[4];张帆讨论了豫北与晋南这两个宋金戏曲文物遗存丰富的代表性地区墓葬中杂剧演出形象的不同表现形式及其所蕴含的丧葬思想的变化与发展[5];成文光主要聚焦于戏曲人物形象的梳理,探讨图像中杂剧演员的艺术形象与表现形式[6]。

从上述研究成果中可以看出目前学界对戏曲图像的研究多集中于某一具体类别,如只研究“砖雕”戏曲图像或只研究戏曲图像中的“杂剧”图像;除此之外,在对戏曲图像资料的搜集中,搜集范围不全面且数量多有遗漏。本文在全面搜集资料的基础上,增加新材料,整理归纳河东南路地区含有戏曲图像的金墓46座、分类总结这个特定区域内戏曲图像的区域特色与文化内涵,由此分析图像背后蕴含的丧葬观念和社会思想等历史人文信息。

一、河东南路金墓戏曲图像产生的社会基础

河东南路是金朝设立的路级行政区。金天会五年(1127),金军南下出兵攻灭北宋,占领河东路,于次年将河东路分为河东北、南两路。《金史·地理志》记河东南路“府二,领节镇三,防御一,刺郡六,县六十八,镇二十九,关六。”[7]634包括河中府、平阳府两府和解州、绛州、泽州、耿州、潞州、隰州、沁州、辽州、孟州、怀州等十州。对比今天中国的疆域,河东南路所辖地区主要包括今山西南部的运城、临汾、长治、晋城等地以及今河南温县、修武一带。这一地区在社会条件、物质基础、思想观念等方面都为戏曲图像的产生提供了有利条件。

首先,河东南路地区相对安稳的社会条件促使戏曲图像的产生。辽与北宋灭亡之后,黄河以北地区成为金王朝统治区的后方和腹地,社会安定、经济文化迅速发展;黄河以南地区则成为宋金拉锯式战争的前沿,战火频频,社会动荡不安、民不聊生,老百姓因为战乱,生活异常艰辛。金熙宗皇统元年(1141),南宋与金签订“绍兴和议”,结束了10余年的战争状态,国民经济开始复苏。至金世宗大定年间,在金朝统治下的河东地区已呈现出富庶安定的局面。“世宗之时,群臣守职,上下相安,家给自足,仓廪有余。”[7]204同时,金大定年间“户口数均增加了一半多,说明社会比较安定和社会经济有一定的发展。”[8]397稳定的社会环境、富庶的经济基础促进了这一地区在精神文化层面的交流,戏曲、杂技等大众喜爱的娱乐艺术活动进入了快速发展期。于是,在金王朝统治下,北方的戏曲圈由原来的汴京及其周围地区转移到了黄河以北相对平定、安稳的河东南路地区。作为金朝经济文化基地的河东地区,民俗文化空前活跃,杂剧艺术表演与当地风俗相结合,成为当时人们最为喜爱的娱乐形式,在富有特殊意义的节日频频演出。戏剧表演的兴盛导致了墓葬中大量戏曲图像的使用,在良好经济条件和稳定社会环境的支撑下,墓葬中使用戏曲图像已成为当时的一种流行文化。

其次,金代手工业的进步为墓葬戏曲装饰品的制作创造了良好的条件。1126年,北宋将“各色工艺三千人”贡给金军以求政权苟存,1127年,金人攻破汴京后,掳各色艺人及手工业者北上,据《南佂录汇》记载:“四月一日,国师退朝,分作五起……达赍押工役三千家三起,高庆裔押少(宋钦宗)四起,从河东路进发。”[9]173-174“百工、诸色各自谋生”“能执工艺自食力者颇足自存”[9]199。北宋的手工艺者为金统治区手工业及工商业的发展做出了贡献。同时,在襄汾侯村金墓发现的散乐砖雕中的人物形象与襄汾南董村金墓、荆村沟金墓这些相邻地区墓葬之中的同类砖雕人物几乎完全一样;在侯马104号金墓发现的4个戏俑与董明墓戏俑同出一模,“近年来,金元时期墓葬在襄汾县已发现十座。其中九座嵌有散乐砖雕,而且全是模制,可知当时这些砖雕是专门烧造的。”[10]18-25模制砖雕、戏俑的大量发现说明当时已经出现了专为墓室制作随葬戏曲工艺品的作坊。手工业的发达也使得戏曲图像更加生动精美,河东南路金代墓室中各种雕凿技术普遍使用,可以看出工匠艺人的技艺之高超,雕刻手法由浅浮雕演变为高浮雕,在金代末期还出现了圆雕,有的浮雕上还施以彩绘,线条雕刻、色彩搭配繁复精美,图像中的人物形态、服饰装扮也更加多样、生动。

“事死如生”的丧葬观念使河东南路戏剧的繁荣充分地体现在墓室之中。世俗生活的图景影响了丧葬制度,人们在冥世之中尚要追求时代的娱乐。河东南路金代墓室注重营建“死后居所”的氛围,通过在墓壁上装饰杂剧表演、夫妇宴饮图等来表现墓主人日常生活的场景,使整个墓室充满生活文化气息。人们将生前喜爱的杂剧艺术带入墓葬之中,戏俑、戏雕也代替了以往的伎乐雕饰。同时,用音乐歌舞、俳优伎戏为亡人设祭,在宋金之前已成风习并深刻影响到墓葬建设。这些戏曲唱演活动被当时的画工绘入墓室的壁画、器物中保存下来,形成了戏曲图像。它一方面表示了生者对死者的永久性祭奠,一方面也体现了古人希图在身后仍能永享人间之乐的迷信观念。综上所述,墓葬当中戏曲图像的集中出现,是发达的经济基础促使艺术娱乐活动兴盛的体现,同时,戏曲娱乐活动本身也呈现出封建农业社会的经济性发展特征。毫无疑问,这两者皆反映出了金代河东南路戏剧的繁荣。

二、河东南路金墓现存戏曲图像概况

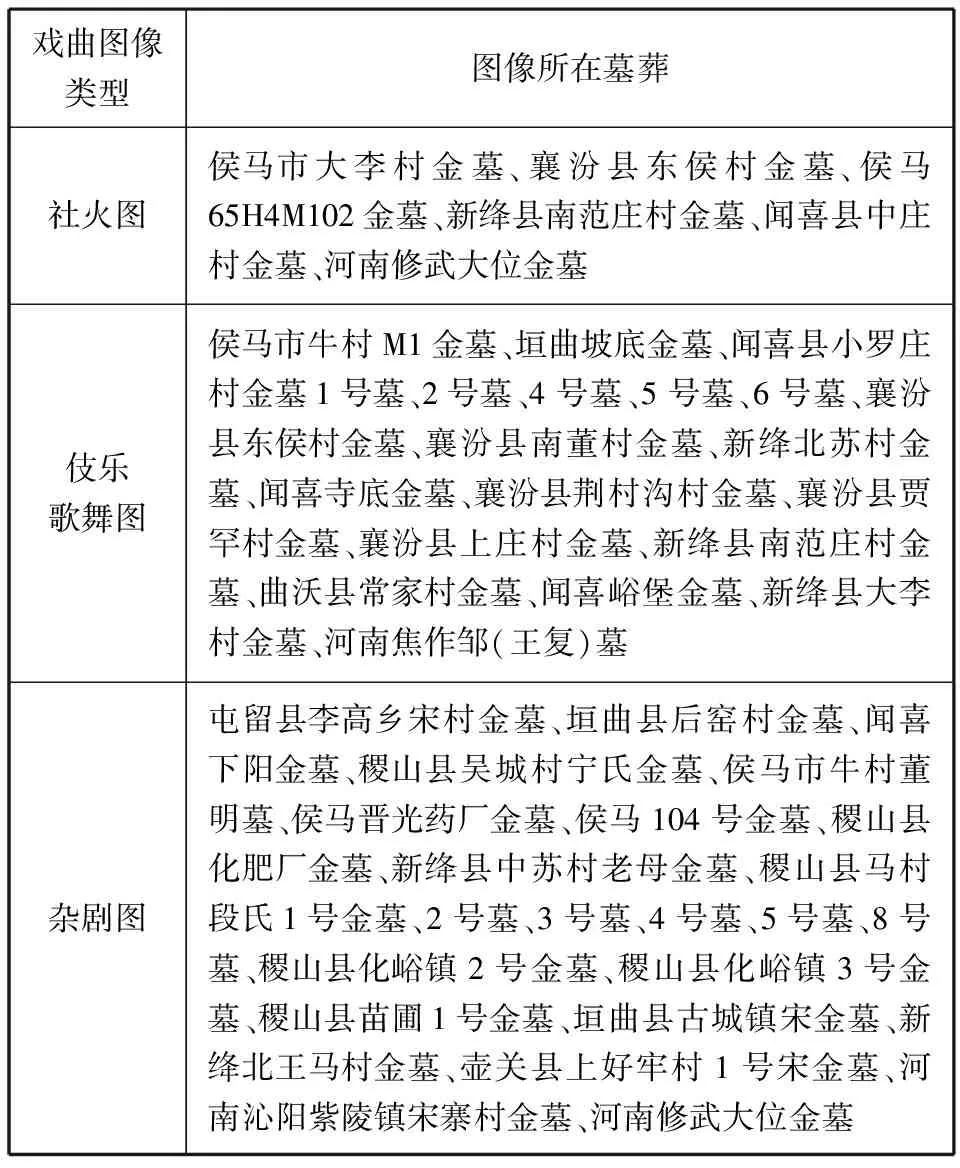

目前,考古发掘共发现了46座河东南路金墓中的107幅戏曲图像。这些墓葬中的戏曲图像遗存,从时间上来看,贯穿整个金代,但多集中在金代中晚期(1162—1213)——金代社会生活较为富足的年代;从其分布地点来看,主要分布在以今临汾为中心的平阳府和以新绛为中心的古绛州,还有少量分布在今河南焦作地区。运城新绛、闻喜、稷山、垣曲,临汾侯马、襄汾是戏曲图像遗存最为丰富的地区;从地域空间的划分考虑,这些古迹遗存大多地处汾河、沁河、丹河河谷地区,多是水草丰茂的宜居之地,又邻近乡邑往来大道,在整个金代区域经济构成中有着较为突出的结构功能和辐射作用。现将107幅戏曲图像的内容、墓葬分布归纳如表1。

表1 河东南路金墓现存戏曲图像概况表

通过对上述金墓中戏曲图像内容、性质的梳理,可以归纳出图像本身的三方面特征:

从图像类型来看,主要包括社火表演、伎乐歌舞、杂剧三大类。首先这些图像尽量还原了戏剧演出的完整性与真实性,与史料记载相符合。不同类型的戏曲图像突出的侧重点不同:社火图以儿童演员与明显的社火道具为特点;伎乐歌舞图以舞伎与不同的乐器配置为主要组成元素,伎乐歌舞有时还会与杂剧同时演出;杂剧图主要表现4—5位戏剧演出的角色行当,部分图像还绘有表演场所——戏台。其次是图像中演员的外貌特征,有男、女、童子,男性居多,人物形象多为汉人,但有些墓葬中人物服饰也出现了北方民族的形象特征,呈现出金朝少数民族与中原民族融合的趋势。最后,模制法的使用使得众多人物形象近似,尺寸也一致,这些图像的艺术表现和工艺制作都有相对固定的方式,可见当时在该地区已经形成一定的程序或固定的粉本。除了戏曲图像外,在墓室中往往还有“二十四孝”孝悌故事类图像、祥瑞类、家居生活类图像,不同主题图像的搭配成为河东南路墓葬独特的区域艺术特色。

从图像分布来看,其分布于墓室四壁,主要集中于南壁。经统计,在46座墓葬中有29座的南壁都绘有戏曲图像,而这些墓葬墓室北壁则多是以“开芳宴”此类场景为中心的墓主人并坐宴饮图像,他们旁边多有侍从,端坐其中或正在进行宴饮活动,将戏曲图像设置在其对面,这样就构成了一个以戏剧观演为中心的主题空间。戏曲图像与墓主人图像的分布位置体现出在墓葬这一特殊空间内观演关系的互动性,也侧面表现出金杂剧演出观众群体的变化。戏剧演出早期呈现于神庙剧场之上作为“祀神供奉”的“祈神”性质正在逐渐弱化,以“娱情”“悦人”为主的娱乐艺术功能正在不断强化,使得墓主人在阴间也能观赏戏曲娱乐活动。

从图像的表现形式来看,主要有附着在墓壁上的砖雕、壁画装饰以及立体的戏台模型和杂剧俑、乐俑装饰。其中,砖雕是最主要的图像表现形式,在46座金墓中39座都以砖雕来表现戏曲图像,金代砖雕的雕刻技艺高超,采用浮雕、镂雕和圆雕等方式雕琢,还有不少砖雕同时施彩绘,色彩搭配繁复精美、绚丽,使得戏曲图像具有突出的艺术审美特征和时代代表性;有4座墓葬是以壁画的形式展示图像,金代壁画的风格偏向于展示世俗生活的场景,如杂剧奏乐场面、劳动生活图景等等,壁画的内容是现实生活的反映,体现出金代戏曲唱演活动的繁兴,将戏曲演奏场面绘入墓室壁画中,迎合社会潮流,以供墓主阴间享乐;3座墓葬以可移动的戏台模型、杂剧俑和乐俑还原戏曲表演的场景,立体建筑与戏俑的装饰比平面装饰更加生动具体,再现了演出场所的建筑构造,戏俑的位置也可随意移动,组合构成多种画面,金代晚期立体戏台模型与杂剧俑的出现是对真实杂剧演出的情景式再现,同时也是对墓葬杂剧图像表现形式的丰富与创新。

三、河东南路金墓戏曲图像的内容分类

纵观河东南路46座金墓的戏曲图像内容,根据其表演内容、演员设置可以将其分为三大类:社火、伎乐歌舞与杂剧。

(一)民间社火表演

“社火”一词出现于宋代,范成大《石湖集》卷二三《上元纪吴中节物俳谐体三十二韵》:“轻薄行歌过,颠狂社舞呈。”范成大自注:“民间鼓乐谓之社火,不可悉记,大抵以滑稽取笑。”[11]326“社”本义是土地神,而“火”同“伙”,表达多人团体,社火也是起源于民间对土地神的崇拜而进行的一种祭祀仪式。发展到金代,祭祀活动与民间歌舞艺术结合,变成了既可以酬神又可以娱乐民众的社火活动,这一包容性极强的民俗活动融合了上古祭祀、歌舞百戏、宗教仪式、民间游戏、宋金杂剧等各类技艺。河东南路金墓中体现民间社火演艺图像的墓葬有:侯马市大李村金墓、襄汾县东侯村金墓、侯马65H4M102金墓、新绛县南范庄村金墓、闻喜县中庄村金墓和河南修武大位金墓。

通过观察其社火演艺图像发现,儿童舞在当时非常盛行,民间社火舞队表演均以儿童表演为主。以侯马市65H4M102金墓为例,在其南壁须弥座束腰部分有12组社火砖雕图像,其中最主要的几种表演形式有瓜田乐、乔妇人、竹马戏、蛮牌舞、变阵子、扑旗子和狮子舞等等。其中表演角色皆为儿童扮演,《东京梦华录》载:“垂髫之童,但习鼓舞。”[12]4《武林旧事》卷二:“灯已阑珊月色寒,舞儿往往夜深还。”[13]245图像中的少儿形象正是这些文献的真实映照。可见河东南路金墓社火图像以少儿形象为主,且多为滑稽搞笑的表演内容。

再从图像中所展示的内容来看,首先,每类社火图像都有自己的专属道具,“竹马戏”中的马形道具,“蛮牌舞”中的船桨形盾牌,“乔妇人”中的乐器与长柄伞,“扑旗子”中的旗子、剑、盾牌等等。这些特殊的道具使得社火图像的特征非常明显,他们构成了每类社火图像与众不同的表演特征,也正是这些道具的存在,为图像增加了生动性与趣味性。其次,与杂剧图像不同,杂剧演出每个杂剧演员都可单独成画,且大多数只是杂剧角色的简单排列,没有展现杂剧演出的情节内容。而社火图像中的演员形象动感十足,注重刻画生动、激烈的场面瞬间,且演员之间多有互动,注重情节内容的营造不单单只是人物之间的罗列。图像刻画的是社火表演中的某一瞬间,而这一瞬多停留在激烈的打斗场面或演员们翩翩起舞的高潮时刻,演员多是乔装打扮或手持道具,与其他演员激烈打斗或互相对舞,整个画面具有极强的故事性与整体性。

(二)特色散乐歌舞

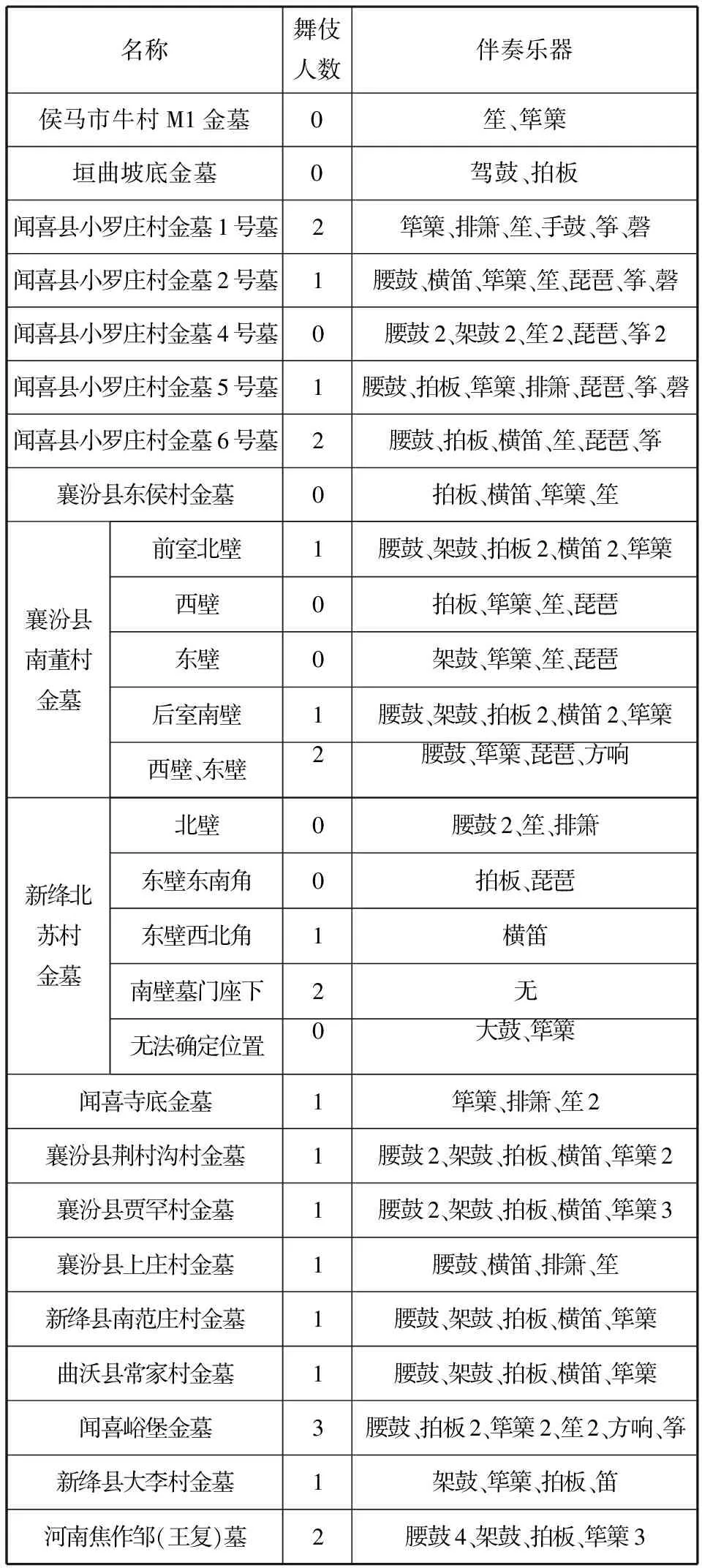

散乐即百戏,它较大程度的概括了民间表演艺术的所有形式,是包括武术、杂技、幻术、歌舞戏、参军戏、滑稽表演等在内的一种音乐与舞蹈相结合的表演形式。“散乐者,历代有之,非部伍之声,俳优歌舞杂奏……如是杂变,总名百戏。”[14]1072金代的乐舞表演经常作为戏剧表演前的串场,被称之为“引戏”,因此散乐歌舞表演图像也被纳入戏曲图像研究范围。河东南路金墓中体现散乐歌舞图像的墓葬有19座,散乐歌舞图像中舞伎的人数规模、伴奏乐器的配置与组合以及舞伎乐伎的服饰装扮都是值得研究的重点,这些墓葬中散乐、乐舞图像的表演规模、乐器配置如表2所示:

表2 河东南路金墓散乐歌舞图像概况表

表3 河东南路金墓含有伴奏乐队的杂剧图像概况表

通过上述资料的统计整理,我们可以归纳出乐舞图像的以下特点:首先,从乐舞演出的规模来看,河东南路金墓中乐舞演出的规模都较小,舞伎加乐器演奏者一般不超过10人,这与河东南路金墓的墓主人身份有关,从墓葬随葬品推测,墓主身份地位普遍不高,墓室规格小、随葬品数量不多,应为一般的富户、商人,这体现出普通市民阶层普遍使用小规模乐舞来满足娱乐需求。其次,根据乐舞表演中乐器组合的不同可主要分为两种形式,一种是以新绛南范庄、襄汾南董村等金墓散乐图像为代表的古龟兹乐体系,主要以笛、鼓、拍板、筚篥等乐器为主;另一种是以闻喜小罗庄等地金墓散乐图像为代表的细乐(管弦乐)体系,主要以笙、萧、筚篥、方响等乐器组合为主,其舞伎、乐伎皆为妙龄女子。最后,这些金墓中的乐人服饰只有一小部分为女真人服饰,其余绝大部分以汉人装扮为主进行乐舞表演。乐人头戴各式各样的幞头或“东坡巾”、身穿宽袖或窄袖长袍,腰系带,下着长裤,是典型的汉人装扮。体现出女真人极力学习汉文化以及当时社会民族文化交融的特点。

(三)表现杂剧演出

杂剧是一种把歌曲、宾白、舞蹈结合起来的中国传统艺术形式,晚唐时已出现。[15]杂剧演出角色主要有末泥、副净、副末、引戏、装孤。孟元老在《东京梦华录》中记载:“杂剧中末泥为长,每一场四五人末泥色主张,引戏色分付,副净色发乔,副末色打诨。或添一人,名曰装孤。”[11]135末泥,宋金杂剧院本中的主角,是杂剧里面的领导者,负责安排、调度整个演出;副净,一般为表情滑稽、插科打诨的角色,表演中以脸敷白粉的滑稽扮相和瘸跛踉跄的步态引人发笑,相当于现代戏中的丑角;副末一般为烘托副净所制造的笑料,表演上以插科打诨为主;引戏主要是在演出时指挥其他艺人上下场,解说人物动作,介绍剧情;装孤在宋金杂剧中根据演出的需要随时增减,一般是手持笏板,扮演官员角色;此外,金院本中还出现一个角色名曰装旦,是指扮演女性人物,但并不是真正的旦角,表演以唱为主。

河东南路金墓中含有杂剧表演图像的墓葬有22座。从演员人数来看,杂剧演出的人数主要为4人或5人,《梦梁录》中记载:“且谓杂剧中末泥为长,每一场四人或五人。”[16]177《南村缀耕录》中也提到“院本则五人,一曰副净,古谓之参军;一曰副末,古谓之苍鹘,鹘能击禽鸟,末可打副净,故云;一曰引戏,一曰末泥,一曰孤装,又谓之五花爨弄。”[17]276图像中的角色配置与文献记载相符合,体现出在表演人数上,金院本一直承袭了宋杂剧的人数设置,并将这几种角色一直延续到了元代中期,可见,宋金时期杂剧演出的角色配置已经固定在4—5位,角色人数的差别主要在于装孤这个角色。每幅图像中能明确地区分出演员的角色行当,但从图像中很难判断其属于哪个演出部分。这是因为宋金杂剧主要有艳段、正杂剧和散段三个部分,绝大部分图像杂剧演员之间没有互动,只是彼此站立,可能是只做装饰或展示之用,并不是在表演某一杂剧片段。只有稷山马村段氏二号墓中,四名杂剧演员正在做场,彼此之间有动作与眼神的互动。

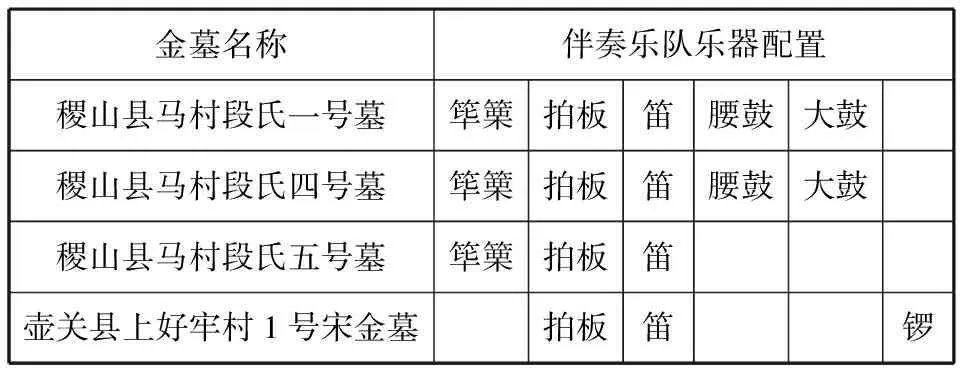

除了杂剧演员之外,在稷山县马村段氏一、四、五号金墓、壶关县上好牢村1号宋金墓中还存在伴奏乐队,伴奏乐队在图像中的位置往往与杂剧演员紧密相连,构成一个有机整体。但为何只有以上四座墓葬中存在着伴奏乐队?纵观金代早期至晚期的墓葬杂剧图像,发现这四座金代早期墓葬的乐队应是对宋杂剧伴奏乐队形式的延续,至金代中晚期时在杂剧演出中已无伴奏乐队,可能金代中晚期已将其废除。这四座墓葬伴奏乐队的乐器配置情况如下:

除了以上四座墓葬,在最具代表性的河南禹县白沙宋墓的杂剧图像中也存在伴奏乐队,其乐队配置与马村段氏一号、四号墓相同,为筚篥、拍板、笛、腰鼓和大鼓。这说明宋金时期杂剧演出的伴奏乐队配置可能已经形成了固定的体制。这种乐器组合同样被运用到了乐舞伴奏当中,襄汾地区的众多金墓、新绛南范庄村、大李村金墓、常家村金墓当中的乐器组合形式均与杂剧伴奏乐器组合相同。

四、河东南路金墓戏曲图像背后蕴含的文化意涵

前文分析了河东南路金墓中戏曲图像产生的社会基础,从图像的表现手法到内容分析再到形式配置,体现出了河东南路独特的习俗文化与音乐表达。当时的人们将动态的戏剧艺术转化为静态的图像表达,这些图像体现出戏曲在河东南路地区丧葬仪式中扮演着重要角色,蕴含了生者对亡者的礼仪祭奠以及先人对后世子孙的教化希冀,反映出该地区丰富的丧葬观念和独特的审美文化意涵。虽然同样类型、同样内容的图像会在不同的墓葬中重复出现,但正是由此我们才可以触碰到那个时代人们共同的思想观念。

(一)以乐设祭:祭祀性的礼仪空间

金代戏曲表演除了被用在酬神娱人、节日庆典、庆贺喜事等方面,同样也出现在丧葬仪式之中。宋金之前这种风俗就已在民间蔚然成风,唐代《酉阳杂俎》卷十三中载:“世人死者有作伎乐,名曰乐丧。”[18]123后晋高鸿渐云:“当殡葬之日,被诸色音乐伎艺人等作乐,求觅钱物。”[19]8949司马光《司马氏书仪》中记载河东民间丧葬时使用丧乐与杂剧来祭奠亡者。宋代官方政府也曾明令禁止使用丧乐为亡人设祭,“太平兴国六年,又禁送葬不得用乐,庶人不得用方相、鬼头。今犯此禁者,所在皆是也。祖宗于移风易俗留意如此,惜乎州县间不能举行之也。”[20]21这也反面印证了民间用乐舞、俳优为亡者设祭之风俗的兴盛,直到金代这种风俗也是屡禁不止且愈演愈烈。所以人们要将戏曲活动带到墓葬之中,戏曲图像这一载体就被赋予了祭祀的内涵,其已经用一种“礼”的方式普遍地进入了地主、富户商人的墓葬之中,作为一个重要元素来对墓主人进行祭奠,使得墓葬这一空间具有了礼仪性。

那么这些礼仪空间是如何构建的呢?首先是模仿生人建造地下居室。墓葬多为单室墓,平面多呈方形,部分呈八角形;墓室四壁模仿现实房屋的外表,将整个墓室划分为前堂、后室、左右厢房式的仿木结构建筑。其次是将地下居所装饰的既有礼仪气氛又不乏生活气息。墓葬在营造一个能让墓主人死后永享安乐的居所,戏曲图像往往与墓葬中的墓主人并坐图、宴饮图、备酒图、供茶图等图像互相呼应,这些题材的图像“共同组成了墓葬中娱悦和祭供死者的礼仪性虚拟空间”[21],寓意着墓主人在阴间也能永享侍奉与安乐。以墓主人图像为例,宿白先生曾指出白沙1号宋墓中前室东壁散乐乐舞图与西壁墓主人图像之间的关系:两壁内容应“合观”[22]48-49,这两种图像具有空间特性,不应独立看待,它们共同构成了墓室壁画的主要内容——墓主人夫妇开芳宴。

宿白先生的论断不仅有宋金文献支撑,更有河东南路金墓中的戏曲图像与墓主人图像的位置关系予以佐证:侯马牛村M1北壁有男性墓主人端坐图,墓主人东侧刻有“鲜花供养”四字;侯马65H4M102北壁、侯马大李金墓南壁、晋光药厂金墓北壁、侯马董氏墓北壁、小罗庄村M2北壁、M5东壁、稷山马村M2门楼之后、M4北壁、M8板门前、苗圃M1北壁、西关村M2西北壁、焦作邹(王复)墓北壁等等都有墓主人图像,戏曲图像有的与墓主人图像相对,有的位于墓主人图像左右两侧,供墓主人观看欣赏。热闹的戏曲歌舞营造了一种“哀而不伤”的生活娱乐气息,整个墓葬空间以墓主人的享乐为主题,它表达了墓室建造者模拟现实空间的强烈意愿,而后世子孙则是透过礼仪空间中设置的这些图像来对墓主进行奉养与祭祀。综上,在戏曲发展进入成熟期后,金代河东南路墓葬中墓主人图像与戏曲图像的搭配出现已经构成了一种较为稳定的空间关系,它们模拟了墓主人观堂戏的场景。而这种将戏曲仪式再现为墓葬中图像的做法,将瞬时的戏曲祭祀场面凝固为了静态的、永恒的存在,使其成了墓葬礼仪空间的重要组成部分。

(二)倡导孝行:社会层面的伦理道德

丧葬仪式中的戏剧与孝道结合在一起,如若不按照习俗用戏曲为亡人设祭,可能会被认为不孝。在丧葬之时,生者会请来戏班为亡者设祭,一般是曲调悲凉的孝子故事,“二十四孝”故事是最常演之剧目,孝子们借戏剧这种形式一方面抒发对亡者的眷恋之情,另一方面也尽到了子女应尽的孝心。所以在河东南路的墓葬空间中大量的孝子故事与戏曲图像组合出现,体现了人们“孝养家,食养生,戏养神”(1)出自“段氏刻铭砖”,砖Ⅰ顶侧面竖排刻有:“段祖善铭 孝养家 食养生 戏养神”。的传统观念。在含有戏曲图像的河东南路金墓中,稷山马村M1、M2、新绛南范庄金墓、襄汾贾罕金墓、襄汾侯村金墓这5座金墓中都有完整的二十四孝故事砖雕,除此之外,还有闻喜小罗庄M1、M2、M6、侯马牛村M1、侯马大李金墓、闻喜中庄金墓等8座墓中含有或多或少的几幅孝子故事砖雕。

在墓葬中将“孝”与“戏”联系在一起,即通过戏曲传播孝行,已十分的平民化。通过墓葬形制、规模大小、相关的题记与纪年资料观墓主人身份,多为普通百姓或中小地主,可见当时将戏曲图像与孝子图像结合在一起进行思想教化的风俗广泛流行于河东南路地区的下层民众之中。二十四孝图像与戏曲图像在北宋中期就已经开始同时出现在同一墓葬之中,随后迅速流行;北宋灭亡,金朝占领河东南路地区后,经过20年的休养生息并不断接受汉文化的影响,这种丧葬习俗很快就重新流行并在金代达到了高峰,在平民墓葬中广泛出现,这体现出这种丧葬习俗已成为社会层面上被广泛认同的伦理道德。

从人们的思想观念层面上来看,当时的人们在生前就开始建造墓室,墓室的建筑、墓壁的设计都是墓主人喜好的反应,戏曲图像与孝子故事的结合蕴含了墓主对后世子孙的希冀与伦理教化,《论语》曾子曰:“慎终追远,民德归厚矣”[23]9是指对父母之丧要尽其哀,祭祀祖先要致其敬,这就能使民心归向淳朴,民众品德变得贵重。在墓壁上雕刻“卖身葬父”“埋儿奉母”“卧冰求鲤”等耳熟能详的孝子故事,再结合戏曲图像,二者赋予了墓室一个重要的主题,即:祭祀祖先,倡导孝行,潜移默化的教导子孙后代,虽然逝者已矣但教诲长存。

综上所述,金代河东南路依托安稳的社会条件、富庶的经济基础、发达的手工业成了宋金戏曲艺术走向成熟的融合发展之地。通过对这一时期戏曲图像信息的整理与分析,对社火、伎乐歌舞与杂剧图像所蕴含的艺术密码进行分类解读,了解了金代河东南路戏曲图像发展样态的丰富综合性以及其所体现出的民间的丧葬观念、个人信仰与社会风俗。图像中所表现出的角色行当、乐器配置、演出规模等都与文献记载相符合,体现出在墓葬这个“原境”中,戏曲图像具有相对完整性与真实性,这更加清晰地表现了金代戏曲艺术的特点,有利于加深对戏曲图像、戏曲文物等相关诸问题的认识。也正是因为处于墓葬这个私密的特殊空间内,戏曲图像被赋予了祭祀与教化的特殊功能,这是对金代丧葬风俗与戏曲艺术发展的真实写照。同时,对以“图像”以及背后的“人”为中心进行多视域和多角度的研究切入也具有重要的价值和意义。