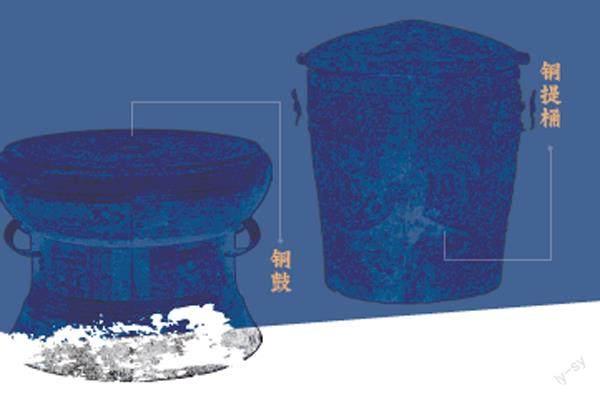

铜鼓与铜提桶上的奇异世界

2024-03-25刘騻

刘騻

岭南向来以物产富饶闻名于世,《后汉书》记录:“交趾土多珍产,明玑翠羽、犀、象、玳瑁、异香、美木之属,莫不自出。”交州(汉代交州在西汉称交趾刺史部,东汉称交州刺史部,范围包括今广东、广西、海南大部分区域与越南北部)处于多元生态汇聚之地,丰富的自然资源深刻影响了交州士民的生计模式,并由此诞生出独特的地方知识与主体意识。在这片自然资源充沛的地域,人们习惯将民俗日常与殊方异物描绘于黑格尔I型铜鼓(战国秦汉时期流行于我国南方与东南亚地区的铜鼓类型)与铜提桶之上。礼失求诸野、文失求诸图,于是它们成了我们观礼望风的绝佳物证。这两类器物是汉晋时期滇、越族群的典型器物,为具有奏乐与盛放功能的礼仪用器,如同汉晋时期交州生态实景的活化石与生物学研究的图像志,亟待我们放眼千年、一窥世象。

物种识别:交州异物志

具体而言,相关器物上最为常见的图像便是鹭鸟等飞禽。这些动物或独立形成组合,多个个体呈时针方向旋转分布在铜鼓鼓面与铜提桶的器盖上;或与特定情景深度绑定,成为竞渡与乐舞场景中的瑞兽。它们徜徉于天际、栖息于船尾、潜游于水底。本文聚焦的是交州地区的珍禽异兽,在提桶与铜鼓上也并不多见,此处逐一介绍(见图1-8)。

犎牛

該牛见于鼎乡1号铜鼓与越南第609号铜鼓的流行区域。牛的特殊之处在于后颈处的高峰。据晋朝郭义恭所作《广志》记载:“周留水牛,毛青腹大,状似猪。有牧牛,项上堆肉大如斗。似橐驼,日行三百里。”

象

阮越藏铜鼓上的大象身上有4位人物,分别为两组对坐的嬉戏人物。因此,图像中的大象并非野生动物,而是交州地区广泛存在的驯象。此类驯象也频繁地出现在当时的历史文献中,成为边疆与域外进献中原的重要物产。

鳄鱼

京华1号铜鼓上的鳄鱼立于船前水中,背部栖息一只水鸟。交州域外的扶南等国便分布有大量鳄鱼,在年代稍晚的南朝时期的文献中保留了鳄鱼多处袭击人类与野生动物的记载。

孔雀

孔雀在交州颇为常见,甚至在今越南中北部的九真郡内出现了“孔雀飞翔,蔽日笼山”的盛景。唐朝孟琯所撰《岭南异物志》记录了当时人们养殖孔雀的饮食习惯:“交趾郡人多养孔雀,或遗人以充口腹,或杀之以为脯腊。”其形象存在于乔光聪藏26号铜鼓上。

中国鳖

中国鲎的形象出现于京华1号铜鼓、印度尼西亚科尔铜鼓、乔光聪藏铜提桶与阮庭史藏铜提桶。隋朝虞世南编著的《北堂书钞》“鲎酱”条引晋代刘欣期撰《交州记》:“鲎如惠文冠王,其形如龟,子如马志,可为酱、色黑,十二足,似蟹在腹下,雌负雄而行。南方用以作酱,可以炙噉之。”图像中的动物虽然表现为游于浅底的自由姿态,但时人已经开发出鲎的食用功能。

海龟

海龟的形象一般出现于竞渡纹场景内,或攀附于大棹之上,或嬉戏于船底水下世界。前者见诸安远铜提桶、南越王墓铜提桶、罗泊湾1号汉墓铜鼓、安沛合明铜提桶,后者则仅见于阮庭史藏铜提桶。做嬉戏状的两只海龟相对而立,正在争夺一只“生无可恋”的鳐鱼,图像极具生活情趣。汉晋时期对龟类的利用见于东汉崔寔所撰的《四民月令》,其中夏季的农业活动就包括了捕捞龟鳖。广州的南越王墓与南越国宫署遗址也出土了龟的遗骸。宫署的残存简牍中甚至保留了左外郎豕(“左外郎”是官名,“豕”是人名)将死去的龟移交泰官(负责膳食的机构)的记录。

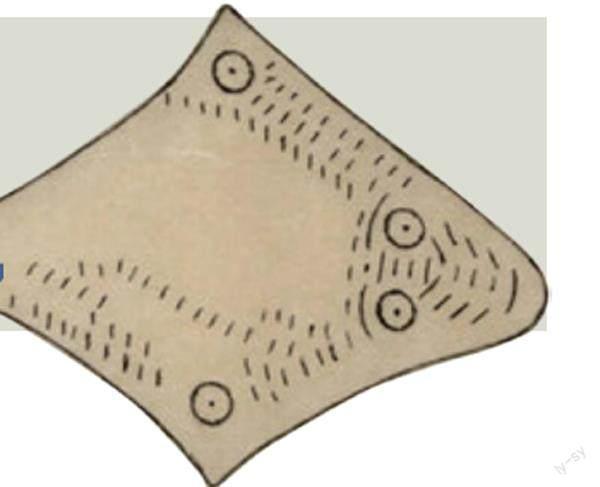

鳐鱼

科尔铜鼓的船纹一下清晰地再现了鳐鱼的图像。战国末期成书的《吕氏春秋》记录鳐鱼为“其状若鲤而有翼,常从西海夜飞,游于东海”。文献记载难免掺杂了想象的成分,但无可否认的是,鳐鱼腹鳍和躯干的扁平盘状身形给时人留下了深刻的印象。

丝鲹

越南第609号铜鼓的丝鲹图像目前尚为孤例。作为世界各温暖海域的常见鱼种,丝鲹体态侧扁而高,体长和体高相近,因背鳍、腹鳍与臀鳍前方数鳍条延长如丝状故得名

艺术缘起:跳脱格套、吐故纳新的汉晋新篇

相较于更为常见的诸多鹭纹,铜鼓上的特殊动物表现出跳脱格套的灵性巧思,是成熟格套下的个体艺术实践。这里谈及的格套专指反复出现的画面结构,即创作者遵循相似母题与空间秩序以布局图像,比如汉画像中“孔子见老子”“东王公与西王母”的经典搭配和造型,具体到铜鼓艺术而言,指铜鼓与铜提桶上竞渡纹与鹭纹的稳定组合,构图约定俗成且不易出现巨大变化的程式。

“神奇”动物的出现便是对这类传统格套的打破。新现象的背后既是艺术旨趣的抉择、个人审美的探索,更是汉地文化的影响。前两者属于工匠的个人取向,可謂其身与境化,无穷出清新(突然的变化可能源于特殊的个体经历与反复琢磨形成的个体新风格),所表现的动物没有特定的属性,既可能是野生动物,也可能是交州本土的特色家畜。最后一项则是边疆文化变革的生动写照,与汉朝对边疆开发的进程息息相关。具体情形依据图像情境又可划分为两类。一类再现了明确的人畜互动关系。越南第609号铜鼓的多组人物作驱赶犎牛状,驱使犎牛正是农事耕种发展的反映。另一类则是隐藏在图像背后的关联。孔雀、中国鲎、海龟旁虽未出现人物身影,但文献史学已经揭示出它们与人类的密切关联。相关动物都与人类维持着或亲或疏的伴生关系,关乎交州地区经济生产活动的发展。

生计模式变动的背后是汉政权对边疆的经营与掌控。武帝统一岭南后,汉朝的行政统治(高压的郡县制度)与移民性质(官员、工匠、罪犯、难民)带来了交州汉、越关系的空前紧张。汉并交州后,岭南的文化转型发生于多个维度。然而,在中原视角的官方传统书写下,岭南的发展多表现为汉制的单方面推行。相较之下,纹饰中现身的交州动物(尤其是农业相关物种)则部分体现出交州本土族群对汉式经济生产方式的认知与接纳。借助这些颇为边缘化的神奇动物,我们得以管窥汉文化与本土生态的双向互动。

由此观之,神奇动物的逐一考证归根结底是对人类政治、经济、文化的探索。一幅幅生动画面的背后,是动物繁衍生息的欣欣向荣,更是汉代交州人民安居乐业的侧面写照。

文化内涵:万物在焉、礼制备焉

明确了具体的动物母题,还需要辨明它们何以存在,即动物所处空间的意义。在动物们经常出现的竞渡纹场景中,始终存在着一个纵向的空间维度,宛如一幅涵盖了天空、人间与水下的奇异图景。于是,图像空间囊括了翱翔于空的飞鸟、祭祀争渡的人物与潜行穿梭的水生动物,格套式的场景完成了对百越族群生活空间的全景式写真。如此,动物充盈其间的图像仿佛是对交州本土族群万物在焉、生灵备焉世界观的实写。

既然出现了种类多样的动物,那么当时的人们对它们有足够清晰的认知吗?遗憾的是,答案应该是否定的。在秦汉时期的文化叙事中,动物被包裹在祥瑞之中。时人虽已与动物产生了各种联系(如农业、医学与宗教等),然而科学性的分类知识却未建立。古人并不执意在神、人、异兽间勾画出清晰的类别界线,而是将诸类物象安置于互动关系中,即所谓“观鸟兽之文,与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情”。对动物的认知理念被《古代中国的动物与灵异》一书概括为德育体系下、配合阴阳五行的经验主义系统。该认知系统的目的是要达到人神互应与人畜互感。例如某些动物有蜕变的习性,时人阐释出其中反映的祥瑞之变,以协调人类社会(铜鼓上面塑造的青蛙形立塑以祈祷风调雨顺、墓主口含蝉形玉饰以祈求神形不蜕)。而另一些动物则属于遥居远境的殊方异物,如“昔夏之方有德也,远方图物,贡金九牧,铸鼎象物,百物而为之备,使民知神奸”(夏朝在施行德政的时候,远方各地把各种神奇的东西画成图像,贡献金属,铸造九鼎,把图像铸在鼎上,鼎上有百物的图像,教人民知道神与怪)。因此,就图像而言,夏铸九鼎与汉时铜鼓、铜提桶的底层逻辑其实相符:绘制各类珍禽异兽以宣扬政令的通行、礼制的远播与统治的通达。因此,器物空间上呈现的神奇动物不仅寄托着万物有灵的信仰世界,更是对稳定和谐的社会秩序、天人合一的礼仪制度的诚挚表达。

(责编:李玉箫)

本文是广东省文联重大研究专项 『近百年广东革命美术研究』(WL2019Z015)研究成果。