碳排放视角下武汉市土地生态风险时空格局演变

2024-03-18韩雨非刘艳中陈勇汪樱张祚陈弘昳谭玉川

韩雨非,刘艳中,陈勇,汪樱,张祚,陈弘昳,谭玉川

(1.武汉科技大学资源与环境工程学院,武汉 430081;2.中国地质大学公共管理学院,武汉 430074;3.华中师范大学公共管理学院,武汉 430079)

国际能源局(IEA)[1]报告显示,到2030年全球温室气体排放量将增加57%,会导致地表温度升高3℃。过高的碳排放会导致极端天气、干旱、海平面上升、空气污染及饥荒等灾害,对人们的生产生活造成极大危害,是影响土地生态安全的重要因素。1850年以来,土地利用变化产生的直接碳排放约占同期碳排放总量的1/3,成为仅次于化石能源消耗的第二大碳排放源[2],由此引发的土地生态风险问题越来越得到重视。为适应国际发展新形势,我国提出“双碳”战略,承诺二氧化碳排放2030年左右达到峰值。因此,考虑土地利用碳排放对土地生态安全产生的影响,将碳足迹压力指数引入土地生态风险评价中具有现实意义。

1992年,美国环境保护署[3](USEPA)提出了生态风险评价的概念,即评估生态系统受一个或多个胁迫因素影响后,可能导致不利生态后果的可能性。21世纪以来,随着生态安全研究的拓展深入,土地生态风险评价逐渐兴起并快速发展,形成了3个方面的研究。一是基于土地利用变化对土地生态风险进行分析研究,如Omar等[4]基于土地利用变化评估了桑给巴尔的生态风险指数,并模拟不同情景下2027年的土地利用变化情况。Mao等[5]建立单元网格计算综合生态风险指数,并揭示金石市土地生态风险的空间分异特征和成因。二是从风险形成机制出发的土地生态风险评价,如Kayumba等[6]采用CA-Markov模型模拟景观变化,并利用遥感数据建立易感性-灾害指数关系的生态风险评价模型,评估了巴音布鲁克湿地的生态风险。虞燕娜等[7]基于多源风险的发生概率、风险受体的抵御和自我恢复能力,建立了土地生态风险评价模型。三是基于景观结构指数的土地生态风险研究,如Yao等[8]基于生态系统脆弱性和对生态系统的干扰,评估了陆地生态系统提供的生境服务因景观格局变化而退化的风险。郝守宁等[9]以尼洋河流域为研究对象,评价分析了景观生态风险的时空动态演变特征。土地利用碳排放的研究则在1992年《联合国气候变化框架公约》通过后展开。迄今为止,土地利用碳排放的研究主要集中在碳排放核算、影响因素与驱动机制及碳排放量趋势预测[10]这3个方面。除此之外,徐泽等[11]利用信息熵和Tapio模型揭示了呼包鄂榆城市群土地利用混合度和碳排放的时空演变情况。檀斯园[12]划分网格单元分析土地利用碳排放风险的时空变化,拓宽了土地利用碳排放的研究范围。上述研究从不同角度出发,对土地生态风险、土地利用碳排放进行了综合全面的评估研究,为土地生态安全研究提供了重要参考和借鉴。然而,目前国内外土地生态风险评价忽视了土地利用碳排放对土地生态安全产生的影响,导致土地生态风险评价体系构建不完善,评价结果理想化的问题。因此,开展考虑碳排放因素的土地生态风险评价,对评估区域土地生态安全状况至关重要,有利于掌握土地利用碳排放量、控制土地生态风险,为制定科学的土地生态保护政策提供参考,为实现生态文明建设和碳中和目标提供科学依据。

武汉市作为长江流域生态保护和经济发展的中心城市,经济发展迅猛,人口总数增速较快,建设用地扩张迅速,城市化水平提高的同时,人类对土地生态系统的干预愈发频繁,造成土地资源稀缺、土地利用不合理、碳排放量激增、生态风险上升等一系列环境问题。2017年,武汉市人民政府为加快推进城市绿色低碳发展,实现碳达峰,制定碳排放达峰行动计划。2018年,针对长江经济带生态环境保护问题,政府出台《长江经济带生态环境保护规划》。因此,在生态环境保护建设及碳达峰、碳中和背景下,将土地利用碳排放引入武汉市土地生态风险评价尤为重要。

1 研究区概况

武汉市位于湖北省东部、长江与汉水交汇处,是长江经济带核心城市,是我国著名的两型社会建设试验区的中心。地理位置为北纬29°58′—31°22′,东经113°41′—115°05′。全市下辖13 个行政区,总面积8 569.15 km2。该市属于北亚热带季风性气候,年均温度为17.1℃,年降水量大约1 300 mm。武汉市地形地貌以丘陵为主,中间低平,北部低山林立,平均海拔约为16 m。区内植被种类丰富多样,且兼具南北方植物种类。2010—2020年,耕地面积减少88 340 hm2,建成区面积增加385.11 km2,常住人口增加266.23万人,地区生产总值增加10 050.13亿元。

2 研究方法与数据来源

2.1 数据来源

本研究中涉及的人口、能源消耗数据来源于《武汉统计年鉴》(2010—2020 年)。土地利用数据来自Open AIRE和CERN 创建的数据知识库Zenodo(https:∥zenodo.org/)。植被覆盖度(vegetation fraction coverage,VFC)数据来自地理空间数据云(http:∥www.gscloud.cn/)。气象数据来自国家地球系统科学数据中心(http:∥www.geodata.cn/)。数字高程模型(digital elevation model,DEM)数据来自ASTER GDEM数据(https:∥www.nasa.gov/)。土壤数据来自世界土壤数据库的中国土壤数据集。能源碳排放系数来源于《2006年IPCC国家温室气体清单指南》。

2.2 土地生态风险指数测算与分级

参考韧性城市理念,从土地生态系统的稳定性、脆弱性、恢复性特征出发,考虑武汉市生态基础、气候条件、土地结构、人类活动的影响,选取植被覆盖度指数(VFC)表征土地生态系统的基础风险;使用土壤侵蚀程度指数(A)、降水距平百分比指数(Si)来表征土地生态系统的灾害风险;选取土地利用混合度(Th)、碳足迹压力指数(Cp)表征土地生态系统的人类活动干扰风险。最终,以上述风险指标构建土地生态风险评价模型[13],即

式中:ERA为土地生态风险指数,取值范围为[0,1];Wi为第i类指标风险权重,借助SPSS软件,采用熵权法(the entropy weight method,EWM),计算得到植被覆盖度、降水距平百分比指数、土地利用混合度、土壤侵蚀程度及碳足迹压力指数因子权重分别为0.162,0.098,0.185,0.127,0.428;Pi为第i类单项生态风险标准化值,运用极值标准化方法进行标准化处理,其值介于[0,1]。风险评价指标及标准值获取方法见表1。

表1 风险评价指标的选择及标准化方法Table 1 Selection of risk evaluation indicators and standardization methods

为确定武汉市的土地生态风险等级和状态,根据武汉市生态环境特点,使用自然断点法并参考环境、国土、气象等相关部门的综合评价方法,同时结合已有研究[13],将土地生态风险划分为5个等级,见表2。

表2 土地生态风险等级划分标准Table 2 Land ecological risk classification criteria

2.3 碳排放量计算

由于耕地、园地、林地、草地、水域和未利用地5种用地类型的固碳能力相对比较稳定,通过碳排放系数直接估算碳排放量,而建设用地碳排放受多种因素影响,间接计算得到碳排放量。

2.3.1 直接碳排放计算 本文采用直接碳排放系数法进行估算,计算公式[18]如下:

式中:Cn为n种土地利用类型的年均碳排放量;Sn为第n种土地利用类型当年的面积;fn为第n种土地利用类型的年均碳排放系数。根据孙赫[19]、方精云[20]、石洪昕[21]等的研究成果,确定耕地、林地、草地、水域、未利用地的碳排放系数分别为0.042 2,-0.644,-0.002 1,-0.025 3,-0.000 5 t/hm2。

2.3.2 间接碳排放计算 由于建设用地内包含大量住宅区,因此建设用地碳排放量的计算中应包括能源消费和人类呼吸产生的碳排放[22]。考虑到数据的可获取性和能源消耗量等因素,选取表3中列举的能源类型,各区的能源消费量数据采用该区第二产业GDP与武汉市第二产业GDP 比值来间接测算。计算公式[22]如下:

表3 能源碳排放系数Table 3 Energy carbon emission factor table

式中:Ct为建设用地碳排放量;λ为个体平均的碳排放系数,取0.079 t/a[23];P为研究区常住人口数量;Ei为第i种能源消费的标准煤折算量;ei为第i种能源的碳排放系数。能源碳排放系数见表3。

2.4 全局空间自相关

2.4.1 全局空间自相关 空间自相关是一种反映区域中某现象与邻近区域单元同一现象的相关程度的空间分析工具[24],可分为全局自相关和局部自相关两个方面。全局Moran指数(Global Moran′sI)可从整体上揭示生态环境质量空间布局的集聚情况,公式如下[25]:

式中:n为样本数量;xi与xj为属性x在空间位置i和j的观测值;为属性xi的平均值;Wij为空间权重矩阵。本文采用邻接性的权重矩阵,若第i个地区和第j个地区相邻,则Wij取1,否则为0。

本文使用ArcGIS 软件中的Global Moran′sI探索土地综合生态风险格网尺度上的整体分布状况,判断其是否存在空间集聚性。空间关系选择反距离插值,距离方法选择欧几里得距离。Moran′sI指数取值范围为[-1,1],正值表示要素集聚,负值表示要素离散;数值为0无空间相关性,随机分布[26]。

2.4.2 冷热点分析 热点分析作为一种常见的空间聚集特征分析方法,可以有效识别出在不同置信区间内统计特征显著的空间集聚区,高值区与低值区分别表现为空间集聚程度的热点和冷点[27]。本文运用ArcGIS 10.2中的热点分析工具,分析武汉市土地生态风险的分布特点,用以表征土地生态安全提升或降低的集中区域,并采用Standard Deviation法进行分类。具体计算公式如下[28]:

式中:G*i(d)为具有显著统计意义的Z得分;Wij(d)为空间权重,相邻为1,不相邻为0;Xij为对应i行j列空间位置上的要素值;n为要素总数;Z(G*i)为对G*i值的统计检验值;E(G*i)和var(G*i)分别为空间不集聚的原假设下的期望值和方差。

3 结果与分析

3.1 单因子风险评价

3.1.1 植被覆盖度 根据2010—2020年植被覆盖数据,使用自然断点法将其分为低[0~0.1]、较低(0.1~0.3]、中(0.3~0.5]、较高(0.5~0.7]、高(0.7~1]5个等级,见图1。武汉市的平均植被覆盖度相对较高,在过去10 a间整体呈现下降趋势,但降幅并不明显,中值区由中心向四周不断扩张。2010—2015 年,武汉市植被覆盖度总体变化较小,但中心城区尤其是江岸区和江汉区植被覆盖状况有明显改善。环境保护建设初见成效,低植被覆盖度区域面积缩小29.14%,较高植被覆盖度区域面积扩张29.01%,建成区绿化覆盖率由37.48%提升至39.65%,森林覆盖率由26.63%提升至28.01%。2015—2020年,植被覆盖度总体略微下降,中值区持续由中心城区向四周扩展,除北部黄陂区和新洲区植被覆盖度略有提高外,其他区县无明显改善。截至2020年底,全市建成区绿化覆盖率42.07%,森林面积达到11.947万hm2。

图1 不同时期植被覆盖度空间分布Fig.1 Spatial distribution of vegetation cover in different periods

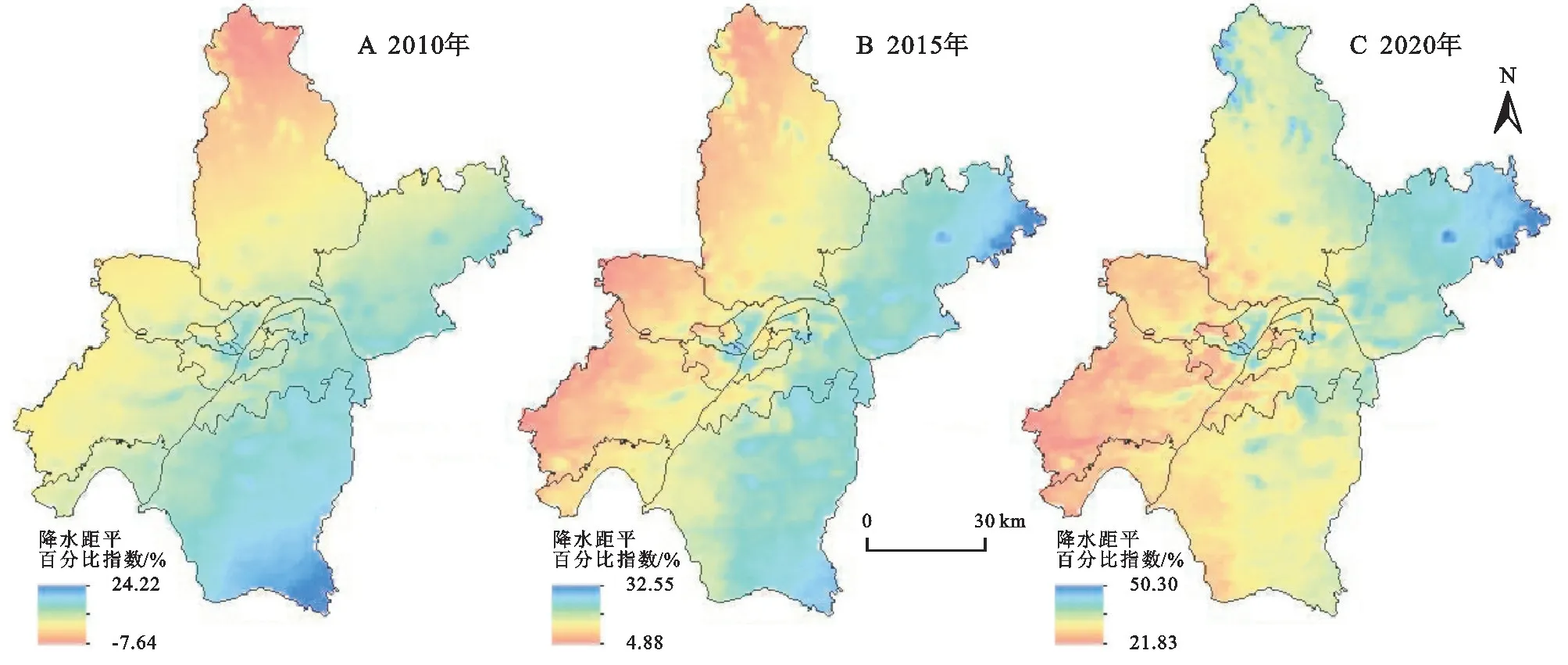

3.1.2 降水距平百分比指数 如图2所示,2010年、2015年、2020年均为丰年,空间上高值区由东南部逐渐向东北部转移,且降水量逐年攀升,年降水总量在2020年达近30 a 峰值。2010 年全市年均降水量1 494.8 mm,相比上年增加33.2%,高于多年平均值17.8%。降水距平百分比指数空间上呈东南高西北低的特征,降水分布不均衡。2015年全市年均降水量1 401.2 mm,较2010年降低6.26%,降水距平百分比指数空间上呈东高西低的特征,高值区范围有所缩小。2020 年全市年均降水量1 928.3 mm,相比2015年增加37.62%,比多年平均值偏多52.0%,降水距平百分比指数空间上呈东北高西南低的特征,全市区域年降水量均大于多年平均降水量。

图2 不同时期降水距平百分比指数空间分布Fig.2 Spatial distribution of precipitation distance level percentages in different periods

3.1.3 土壤侵蚀程度指数 由图3可知,2010—2020年武汉市土壤侵蚀程度指数高值区由东南部向北部转移,且总体呈先增加后降低的趋势。2010年武汉市平均土壤侵蚀程度指数为2.66 t/hm2,东南部土壤侵蚀较严重。其中青山区平均土壤侵蚀程度指数最高为2.87 t/hm2,东西湖区平均土壤侵蚀程度指数最低为2.48 t/hm2。2015年武汉市平均土壤侵蚀程度指数为2.62 t/hm2,较2010年略有下降,但最高侵蚀指数略微上涨。东北部和中部地区土壤侵蚀程度加剧,青山区、新洲区土壤侵蚀程度较严重,其中新洲区平均土壤侵蚀程度指数增长0.10 t/hm2。2020年武汉市平均土壤侵蚀程度指数为2.38 t/hm2,较2015年土壤侵蚀程度指数整体降低,空间上土壤侵蚀程度高值区向北方转移。各区土壤侵蚀程度好转,其中江汉区和青山区平均土壤侵蚀程度指数分别降低0.56,0.58 t/hm2。

图3 不同时期土壤侵蚀程度指数空间分布Fig.3 Spatial distribution of soil erosion degree index in different periods

3.1.4 土地利用混合度 2010—2020年,武汉市土地利用混合度呈现缓慢上升趋势,但多数行政区的土地利用混合度有所下降,见表4。2010—2015年,武汉市土地利用混合度为1.145,除汉阳区、东西湖区、汉南区和新洲区升高,其余9个行政区土地利用混合度下降,其中江汉区下降幅度最大,下降0.431,可能原因是辖区面积小,土地资源有限,绿化面积小,土地类型以建设用地为主;汉阳区增幅最大,上升0.064。2015—2020年,武汉市土地利用混合度为1.151,除东西湖区、汉南区、蔡甸区、江夏区、黄陂区和新洲区升高,其余7个区行政区土地利用混合度下降,硚口区由于大量耕地转化为建设用地降幅最大,下降0.098,汉南区因用地效率提升,土地利用混合度上升0.114。

表4 不同时期土地利用混合度及其变化Table 4 Land use mix and its changes in different periods

3.1.5 碳足迹压力指数 2010—2020年,武汉市碳足迹压力指数呈先升后降的趋势,各行政区碳足迹压力指数以上升趋势为主,见表5。2010年武汉市碳足迹压力指数为4.83,各行政区差异较大。江汉区碳足迹压力指数最大,达到525.31,黄陂区碳足迹压力指数最小,仅0.58。2015年武汉市碳足迹压力指数为5.20,除汉南区和新洲区以外,其余行政区的碳足迹压力指数均有所上涨,其中江汉区碳足迹压力指数较2010年上涨71.77%,达到902.31。2020年由于新冠疫情的影响,武汉市碳足迹压力指数降至4.51,较2010年、2015年分别下降0.32,0.69;江汉区碳足迹压力指数相较于2015年有所降低,但仍为全市最高,黄陂区碳足迹压力指数未发生明显变化,仍是全市最低值。

表5 不同时期碳足迹压力指数及其变化Table 5 Carbon footprint pressure index and its changes in different periods

除江汉区之外,2010—2020 年硚口区、汉阳区、汉南区碳足迹压力指数变化较大,其中硚口区碳足迹压力指数在10年间不断增加,且增长趋势加快;汉阳区则是在高碳排放压力下锐减;由于2020年武汉市统计年鉴中没有汉南区的能源消耗量,因此使用武汉经济技术开发区的能源消耗量来代替,从而导致2020年汉南区碳足迹压力指数激增。

3.2 土地生态综合风险评价

3.2.1 土地生态风险评价 如图4 所示,2010—2020年武汉市土地生态状况整体较好,土地生态风险较低,且呈现出逐渐下降的演变趋势。Ⅰ级风险区向北扩展明显,Ⅱ级风险区主要分布在西部及西南部并逐渐向Ⅰ级风险区转变,Ⅲ级风险区在中部逐步缩小,Ⅳ级和Ⅴ级风险区整体变化不大。2010年,武汉市土地生态风险指数为0.199,以Ⅰ级和Ⅱ级风险为主,二者占区域总面积的96.07%;2015年,武汉市土地生态风险指数为0.176,46.20%的Ⅱ级风险区下降为Ⅰ级风险区,Ⅰ级风险区面积由3 752.28 km2增至5 429.11 km2,Ⅳ级风险区面积增加14.52 km2,Ⅲ级风险区和Ⅴ级风险区范围均有所减小,其中Ⅴ级风险区降至44.38 km2;2020年,武汉市土地生态风险指数为0.172,仍以Ⅰ级和Ⅱ级风险为主,Ⅲ级风险区面积减少50.83 km2,Ⅳ级风险区面积逐年上升并达到75.05 km2,Ⅴ级风险区无明显改变。

图4 不同时期土地生态风险等级空间分布Fig.4 Spatial distribution of land ecological risk levels in different periods

对武汉市各区进行土地生态风险指数及等级统计,见表6。结果表明,武汉市各区生态风险等级跨度大,中心城区土地生态风险高,周边区域土地生态安全状况良好。2010—2015年,武汉市生态环境质量不断优化,东西湖区、新洲区生态风险等级由Ⅱ级降为Ⅰ级,汉阳区生态风险等级由Ⅲ级降为Ⅱ级,青山区由Ⅴ级降为Ⅳ级,但江汉区土地生态风险等级为Ⅴ级且风险指数有所升高,需要重点关注。2015—2020年,武汉市生态环境质量维持较好,江岸区、武昌区生态风险等级由Ⅲ级降为Ⅱ级,江汉区生态风险等级未变但生态风险指数略微下降,生态安全状况有所缓解,硚口区和青山区生态风险指数略微上升,其中青山区生态风险等级由Ⅳ级升为Ⅴ级。由此可见,中心城区生态状况依然严峻,仍需稳步推进碳减排等各项生态治理措施。

表6 各区土地生态风险指数及等级Table 6 Land ecological risk index and grade by district

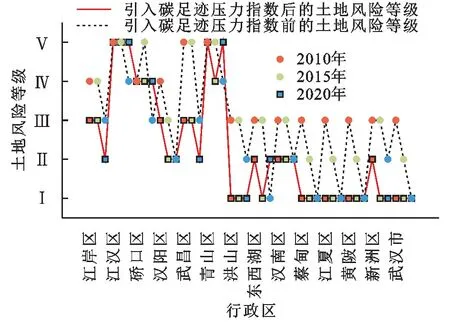

3.2.2 土地生态风险等级对比 在同一土地生态风险等级划分标准下,引入碳足迹压力指数对各行政区的风险等级结果影响较大,结果见图5。引入碳足迹压力指数之前,各区土地生态风险等级均呈现出由高风险等级向低风险等级过渡的态势;而引入碳足迹压力指数后,各区土地生态风险等级明显上升,且呈现出区域性变化趋势,可分为3种变化形式:保持不变、好转、先好转后恶化。江汉区、硚口区、洪山区、汉南区、蔡甸区、江夏区、黄陂区三期土地生态风险等级保持不变,其中江汉区、硚口区生态风险较大,且2020年土地生态风险等级高于未引入碳足迹压力指数的土地生态风险等级,原因在于这两个区经济增速较快,建设用地碳排放量大,碳排放压力大,碳足迹压力指数的引入对土地生态风险等级影响很大。江岸区、汉阳区、武昌区、新洲区三期土地生态风险等级降低,且低于未引入碳足迹压力指数的土地生态风险等级,原因在于碳足迹压力指数的引入中和了其他4项指标对土地生态风险评价的影响。青山区、东西湖区三期土地生态风险等级则呈现出先好转后恶化的趋势但变化幅度较小,与未引入碳足迹压力指数的土地生态风险等级差异较小。由此可见,在土地生态风险评价中引入碳足迹压力指数对土地生态风险等级影响较大,且对于不同行政区的影响力不同。因此,应当在土地生态风险评价中引入能表征土地利用碳排放风险的指数,才能全面反映土地生态风险来源,为制定土地生态保护和碳达峰计划提供科学依据。

图5 是否引入碳足迹压力指数的土地生态风险等级对比Fig.5 Comparison of ecological risk levels of land with and without the introduction of carbon footprint pressure index

3.3 综合风险时空格局演变

3.3.1 全局空间自相关分析 2010—2020年武汉市土地综合生态风险的空间集聚状态较集中,具有明确的全局空间正相关特征。2010年、2015年和2020年全局Moran′sI指数分别为0.787 3,0.777 2,0.777 5,可以得出2010—2020年武汉市土地综合生态风险集聚状态呈先减弱后增强的态势,且变化幅度较小。

3.3.2 冷热点分析 由图6 分析可知,2010—2020年,武汉市土地综合生态风险热点集聚程度呈先降后升的趋势,冷点集聚程度逐年降低,次冷点区与临界冷点区面积增长较快。2010年热点区主要集中分布在武汉中心城区以及东西湖区和汉南区,中心热点区由于植被覆盖度低,土地利用混合度低,建设用地占比高,土地综合生态风险较大而形成热点区,西南部热点区由于包含武汉临空港经济技术开发区和武汉经济技术开发区,第二产业增速快,碳排放压力大,导致土地综合生态风险较大。冷点区分布在蔡甸区、江夏区以及洪山区,上述区域地表水资源丰富,大小湖泊共207座,森林覆盖率高,从而形成冷点区。次热点和临界热点较少,均分布在热点区周围。次冷点区和临界冷点区主集中在蔡甸区。

图6 不同时期土地综合生态风险冷热点空间分布Fig.6 Spatial distribution of cold hot spots of integrated land ecological risk in different periods

与2010年相比,2015年西部热点区、次热点区范围明显缩小,面积共缩减38.80%,主要体现在东西湖区和汉南区的热点及次热点区转变为临界热点区与不显著区。冷点区范围缩小37.26%,蔡甸区内大部分的次冷点区转变为不显著区,洪山区部分冷点区转变为次冷点区或不显著区,并且在新洲区与黄陂区内出现小范围的次冷点区与临界冷点区,致使次冷点区、临界冷点区面积分别上涨11.37%,31.00%。说明这5年间通过实施双碳政策以及退耕还林、封山育林工程,生态状况好转,土地利用混合度升高,土地生态风险程度降低。

相较于2015年,2020年热点区总面积上涨37.91%,15.87%的临界热点区及0.71%的次热点区转变为热点区。除建设用地扩张和植被覆盖度降低之外,还与洪涝灾害所造成的水土流失有关,土地综合生态风险集聚程度明显上升,主要体现在东西湖区的热点范围扩张;而汉南区热点范围扩张主要受经济技术开发区工业发展以及碳排放量增加的双重影响。冷点区范围变化较小,临界冷点区范围扩张明显,面积较2015年上涨65.43%。受生态环境保护政策影响,新洲区中部与黄陂区东北部植被覆盖度升高,土地利用混合度上升,冷点区面积增幅明显。

4 讨论

武汉市2010—2020年各风险指标总体呈区域性分布。植被覆盖度均值先升高后降低,空间上呈现由中心向四周递增的趋势,其低值区集中在中心城区,应增加绿地面积,限制建设用地扩张,高值区与低值区植被覆盖程度差距较大;土壤侵蚀程度指数均值逐年降低,主要以土壤水力侵蚀为主,高值区由东南部向北部转移,应注意北部林地的水土流失情况,加强水土保持监督管理;土地利用混合度总体呈现出低值区不断降低高值区不断升高的态势,应注意低值区土地利用情况,合理分配土地资源;碳足迹压力指数各区差值较大,以江汉区为代表的高碳排放压力区指数波动较大,以黄陂区为主的低碳排放压力区指数浮动较小,高碳排放压力地区主要集中在经济增长快和以第二产业为主的行政区。因此,应对不同地区应提出不同的环境保护方案,以青山区为例,不仅要调整第二产业发展方式与产业结构,还要加强清洁能源和可再生能源的使用。

武汉市土地综合生态风险整体处于较低风险等级并逐步优化,但区域差异明显。北部生态状况明显优化,Ⅰ级风险区面积快速增长,但Ⅳ级和Ⅴ级风险区生态状况无明显改善。由于低植被覆盖度、土地利用混合度低以及碳排放压力较大等原因,高风险区主要集中在中心商业区及工业区,江汉区情况最为明显,因此需要加快建设绿色低碳循环经济,加强土地生态保护,促进经济与环境保护协调发展。

武汉市土地生态风险呈现全局正相关特性,空间集聚程度较强且变化幅度小。冷热点区范围变动较明显,热点区域面积先缩小后扩大,主要分布在中心城区及汉南区内,冷点区域面积逐渐缩小,集中分布在生态环境良好的蔡甸区、洪山区、江夏区境内。应注意汉南区热点区面积扩张较快,要及时调整各区生态安全建设工作的重点。同时,次冷点区在新洲中部及黄陂东北部逐渐显现,说明生态建设取得了良好成效。

武汉是长江经济带的核心城市,地区生产总值增速快,发展迅速,建设用地扩张明显,碳排放量显著上升,土地生态风险状况需持续关注。在双碳政策背景下,本文从生态基础、自然条件、土地结构、人类活动出发,结合碳足迹压力指数,构建基于碳排放量的土地生态风险评价模型,对土地生态风险进行多因子多尺度综合评价,在一定程度上拓宽了影响土地生态安全的风险来源和土地生态风险评价体系。但土地利用碳排放的研究方法和模型仍然存在着不确定性,比如在计算各区建设用地碳源时,由于数据限制,未考虑由交通运输产生的碳排放;其次获取的土地利用数据精度较低,并且利用栅格计算器进行土地综合生态风险指数计算时,指标像元尺度不同,对评价结果产生一定影响。后续研究将以此为出发点,完善土地利用碳排放量的计算模型,并细化指标数据尺度,从而提高土地生态风险评价的精确性与科学性,为土地生态环境保护、土地资源管理规划和降低土地利用碳排放提供参考依据。

5 结论

(1)武汉市各风险指标时空差异较大且变化明显。植被覆盖度空间上呈现由中心向四周递增的趋势,低值区集中在中心城区,高值区与低值区植被覆盖程度差距较大;土壤侵蚀程度指数均值逐年降低,主要以土壤水力侵蚀为主,高值区由东南部向北部转移;土地利用混合度总体呈现出低值区不断降低高值区不断升高的态势;碳足迹压力指数各区差值较大,高碳排放压力地区主要集中在经济增长快和以第二产业为主的行政区。

(2)武汉市土地综合生态风险指数由0.199 降至0.172,生态环境质量总体向好,中心商业区及工业区土地生态状况堪忧。Ⅰ级风险区面积快速增长,但Ⅳ级和Ⅴ级风险区生态状况无明显改善。中心城区植被覆盖度低、土地利用混合度低、碳排放压力大,但水土流失情况较弱且无洪涝灾害风险。北部及南部地区水土流失面积较大,并存在洪涝灾害风险,但植被覆盖度高、土地利用混合度高、碳排放压力小。

(3)武汉市三期全局Moran′sI指数均较高,空间集聚程度较强且变化幅度小,表明土地生态风险指数的空间分布呈现全局正相关特性。以不显著区分布为主,热点区和冷点区较为集中,而次冷热点和临界冷热点分布较少且比较分散。冷热点区范围变动较明显,热点区域面积先缩小后扩大,冷点区域面积逐渐缩小。

(4)在土地生态风险评价模型中引入碳足迹压力指数后,扩充了土地生态安全的影响因子,对土地生态风险评价结果影响较大,江岸区、江汉区、硚口区、汉阳区、青山区土地生态风险等级明显上升,不同区域土地生态风险等级呈现不同的变化趋势,为降低土地利用碳排放、提升土地生态安全提供理论依据。