江苏响水- 滨海港区海岸带景观演变及对区域碳储存的影响

2024-03-16范学忠

吴 欠,范学忠*

(山东理工大学 建筑工程与空间信息学院,山东 淄博)

海岸带是陆地和海洋相互耦合、相互作用的海陆过渡区[1]。海岸带独特、多样的地表景观和生态系统,使其为沿海地区和全球提供了重要的生态系统服务,包括保护生物多样性、碳储存、净化水体、抵御洪水和岸线侵蚀等[2-3]。其中,有关海岸带区域碳储存功能及其影响因素的研究,已成为近年来关注全球变化的重要研究方向之一[4]。海岸带碳储存能力的变化与其景观演变有极大的关联性[5]。高固碳能力景观转为低固碳能力景观时,会导致区域碳储存能力和总量的下降。响水- 滨海海岸带是江苏省和全国的重点海洋经济发展区和港口- 临港工业园集聚区,其地表景观在过去的40 年里有相当大的改变[6],定量分析该港区海岸带景观演变过程及对区域碳储存的影响,对海岸带生态规划和综合管理具有重要意义。

1 研究区概况

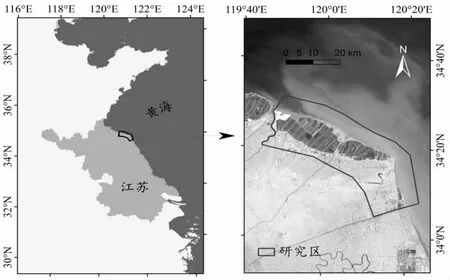

响水- 滨海港区海岸带东邻黄海,位于江苏省盐城市北部(图1)。研究区总面积为1 304 km2,区内地势低平,景观类型多样,不仅有盐沼、潮滩等滨海湿地,还包括盐田、养殖塘、农田、城镇等半人工和人工生态系统。该区域地处环渤海经济圈和长三角经济圈结合部,在社会经济发展需求的强烈驱动下,特别是由于近年来港口及临港工业园的建设,响水- 滨海港区海岸带的地表景观正在快速转变。

图1 研究区地理位置

2 研究方法

2.1 数据来源与处理

本文所用遥感数据是1984、2002 和2020 年3 期相近时段(4-6 月)Landsat 陆地卫星遥感影像,其来源于中国科学院资源环境数据中心(http://www.resdc.cn/)。对于所获取的同年份同范围影像进行比较,以筛选潮滩暴露最大的低潮时刻的影像数据。研究区景观/土地利用类型被划分为盐沼、潮滩、海水、养殖塘、盐田、农田、建设用地、未利用地8 类,基于ArcGIS、ENVI 技术平台和依据遥感影像光谱特征,获取研究区3 个年份的景观分类矢量图层。

2.2 景观演变动态分析

利用ArcGIS 空间分析模块,对各时期景观类型图进行空间叠加分析,以刻画研究区景观格局的空间结构特征和动态变化,同时构建土地利用转移矩阵,揭示该区域各地类数量结构特征的演变轨迹。土地利用转移矩阵的计算公式如下[7]

式中:U 为地类i 转变为地类j 的面积;n 为地类总数量。

2.3 响应于景观变化的区域碳储存时空特征分析

根据InVEST 碳储存模型,地表生态系统碳库包括地上生物量、地下生物量、土壤有机碳和死亡有机质四部分。参考以往的研究[3],研究区不同景观和土地类型的碳密度参数(单位面积碳储量)首先被确定,然后应用ArcGIS 土地利用空间图层,在500 m×500 m网格内量化了不同时期研究区地表景观碳储存的空间变化,最后结合高碳密度景观类型向低碳密度景观类型的转化过程,综合分析了区域碳储存的损失量及景观转变的影响。

3 结果与分析

3.1 景观演变动态

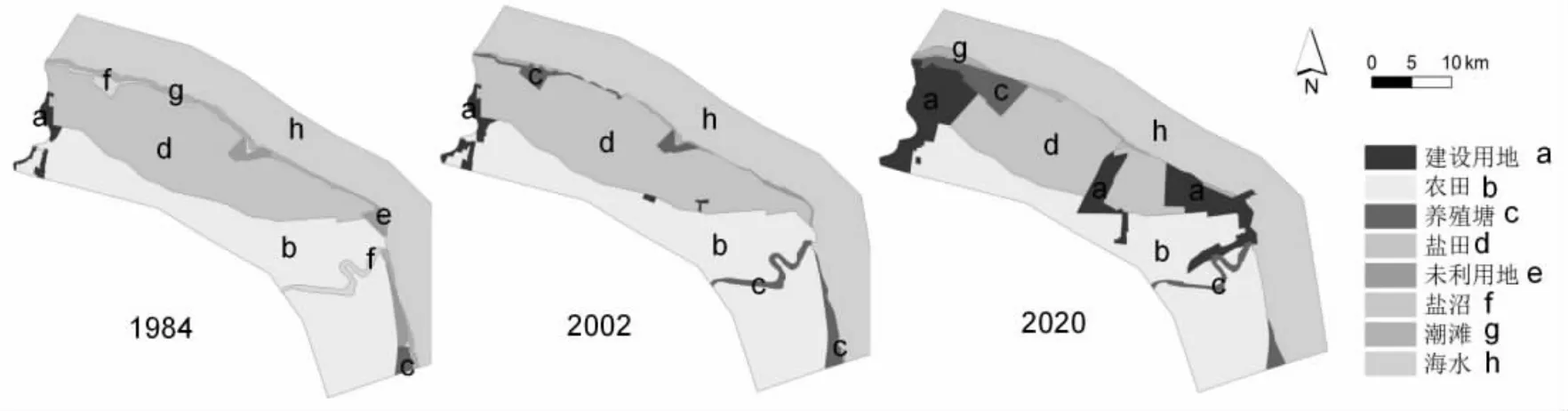

在响水- 滨海港区海岸带,农田和盐田是研究区陆域部分的主要景观类型,其在2002 年前保持相对稳定,分别约占研究区总面积的1/3 和1/4,在2002 年后面积都有所下降,整个研究期内分别减少了2.9%和8.9%(图2 和图3)。盐沼和潮滩面积占比较低,在1984 年分别仅占2.2%和2.4%,由于湿地围垦和向其它地类的转变,盐沼在2002 年后几乎消失,而潮滩面积也大幅度下降。养殖塘在1984 年少见,但到2002年其面积比例已达3.7%,并有继续升高的趋势。建设用地面积从1984 年的0.9%急剧上升到2020 年的12.2%,使其成为研究区景观转变最显著的类型。土地转移矩阵显示,1984-2020 年盐沼、潮滩的丧失,主要是源于向养殖塘的转变。建设用地多是由盐田和农田转变而来,养殖塘在2002 年前后也分别从未利用地和盐田所大量获取(图3)。

图2 研究区各年份景观分类

图3 1984-2020 年不同景观类型的面积比例及其相互转变

3.2 区域碳储存时空特征及其景观转变的影响

响水- 滨海港区海岸带高碳密度区域从1984 年的492 km2缩减到2020 年的414.8 km2,总共减少了15.7%。碳密度高值区主要分布在南部的农田景观区和海堤外侧的盐沼- 潮滩带,而碳密度低值区则集中于海水和盐田景观区(图4)。随着滨海自然湿地的减少和建设用地的快速增长,碳密度低值区不断替代高值区。在响水港、滨海港及其临港工业园区,由于自然湿地、农田和盐田向建设用地的转变,致使该区域成为研究区碳密度下降幅度最高区域。

总的来说,碳储存能力较强的景观类型向碳储存能力较弱的景观类型的转变,导致研究区碳储存总量丧失22.2 万t(图5)。其中,农田转为建设用地,导致区域碳储存损失12.3 万t,成为响水- 滨海港区海岸带碳储存功能退化的最主要驱动因子和贡献者,其贡献率高达48.9%。盐沼转为养殖塘、盐田转为建设用地也导致研究区较高的碳储存损失,其贡献率分别为24.8%和17.1%(图6)。由于景观转变规模小,潮滩转为海水、潮滩转为养殖塘的碳储存损失相对较低。

图5 景观转变所导致的区域碳储存损失量

图6 碳储存损失贡献率

4 结论

基于3 期遥感影像数据和InVEST 碳储存模型,采用ArcGIS 空间模拟和分析技术,对江苏响水- 滨海港区海岸带景观演变过程及其区域碳储存的动态响应进行了研究。结果表明:农田和盐田作为陆域部分景观基质类型,1984-2020 年间分别减少了2.9%和8.9%。盐沼和潮滩尽管面积比例较低,但丧失率却最高。养殖塘和建设用地分别是2002 年前后快速增长的景观类型。转变过程中,盐沼、潮滩、未利用地和部分盐田主要转为养殖塘,农田和盐田主要转为建设用地。景观转变导致研究区碳储存总量丧失22.2 万t,并使得碳密度高值区在空间上减少了15.7%。其中,农田转为建设用地,导致区域碳储存损失12.3 万t,成为响水- 滨海港区海岸带碳储存功能退化的最主要驱动因子和贡献者,其贡献率高达48.9%。由于景观转变规模小,潮滩转为海水、潮滩转为养殖塘的碳储存损失相对较低。