动画电影史诗性叙事的隐喻表达

——论宫崎骏《幽灵公主》的生态批评策略

2024-03-14奚沛翀

奚沛翀

(湘潭大学 文学与新闻学院,湖南湘潭 411105)

宫崎骏是当代首屈一指的动画大师,凭借其作品的艺术表现力及思想深刻度,被业界誉为“动画界的黑泽明”。作为日本动画电影转折时期的精神领袖,宫崎骏成为历史上首位将动画电影上升到人文主义高度的艺术思想家。在1997年上映的《幽灵公主》中,他摆脱当时流行的Science Fiction类动画局限,一洗《AKIRA》《攻壳机动队》等剧场版动画的机械情结,通过奇幻的原始人神生命冲撞展现,以一种非人类中心主义胸怀彰显人与自然争斗的史诗性历程,成为当代生态动画电影的典范,达到动画电影的新境界。作为20世纪70年代威廉·鲁克特(William Rueckert)提出的新概念,生态批评在环境主义基础上,面对日益加深的生态危机,使人类走向成熟的非人类中心主义哲学。这种以“生态中心论”为基调的艺术批评系统,不仅促成相关文学潮流与生态文学批评的诞生,也对电影、纪录片等艺术形式创作、批评产生影响,并由此促进生态动画电影的制作,使动画电影成为一种生态批评新工具。然而在以往研究中,对史诗性叙事的生态主义批评价值探讨尚显缺乏。因此,本文尝试对生态动画电影《幽灵公主》的形象素材构成与情节架构隐喻意义进行分析,以揭露其中的史诗性叙事特色,从而发现史诗性叙事对于生态批评的独特艺术效益。当前,与美、日等动画巨头相比,不管是在技术、市场方面,还是艺术表现、审美理念方面,国内生态动画电影作品制作水平存在相当距离,而《幽灵公主》对我国生态动画电影创作具有重要的启示意义。

一、《幽灵公主》:动画电影的史诗性叙事杰作

史诗(Epic),即在复现或虚构历史故事的基础上,结合艺术创作的叙事。作为一个亚里士多德最早使用的远古文学形式概念,史诗在黑格尔、巴赫金、卢卡契等历代学者的反复阐释中不断扩充内涵。从早期的诗歌叙事体裁到涵盖小说体裁,史诗概念逐渐转型为当下跨媒介形式的审美范畴。史诗精神作为深植于人类无意识层面的原型意识,虽然在人类社会历史进程中其外在形式不断发生变异,但古典史诗的神话性、历史性和寓言性是决定史诗本质的基本尺度。

博尔赫斯指出,20世纪以来,一些作家已经忽略了写史诗的职责,而像好莱坞这样的电影公司却“为这个世界保留下了史诗传统”[1]。在当下这个“影像时代”,史诗作为一个动态概念,已被视为“一种文化现象,而不是一种严格确定的形式实体”[2],对于当代大众,电影或者动画电影实际已承担起史诗叙事的责任。但长期以来,电影的“史诗性叙事”概念处于一个相当模糊的状态,而有关什么样的电影具备史诗性更是鲜有人予以界定。作为现代审美范畴中的史诗,史诗动画电影实际上既包含古典文学中的史诗以及后来人对它们的重述,也包括人们对各个历史时期的社会生活的史诗化艺术叙事。总而言之,在一些学者看来,具备叙事宏大性、深邃历史性、诗意抒情性、人物命运性、厚重文化性等特征的电影作品皆可被视作一种史诗[3],而无疑《幽灵公主》包含以上所有特点。作为将诗歌的性情、人类的历史、思辨的哲思结合起来的动画电影,《幽灵公主》是有史以来最富有史诗性叙事色彩的动画电影。

与《龙猫》《魔女宅急便》《千与千寻》等宫崎骏其他作品明显不同,《幽灵公主》具有鲜明的历史深沉感,其背景既不是未来世界也非近期社会,而是回溯到日本室町时代。有学者指出,史诗电影把故事背景设置在远离现代历史的情境空间内,人物的命运随之跌宕起伏,即在突出“宿命感”[4],这种有意的设置展现出宫崎骏强烈的史诗性叙事意图。

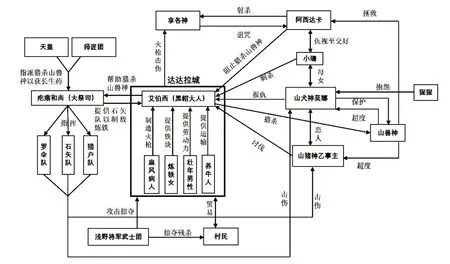

二战以后,日本动画电影不断挑战复杂主题,从《白蛇传》《太阳王子霍尔斯的大冒险》到《攻壳机动队》《幽灵公主》,日本动画电影已发展至可驾驭表现宏大文明史诗战争主题,为主流电影界所肯定。与《伊利亚特》《奥德赛》等文学史诗一样,《幽灵公主》汇集了历史事件、英雄事件、神话传说、民族战争等基本要素,并关注到人类与野生动物的普遍生存命题。从电影片头字幕开始,宫崎骏就试图将观众拉入原始的人神共存世界,并构建起庞大的人类与自然生态环境系统(图1)。上至天皇、师匠团,下至浅野武士团、底层农民都承担着各自的角色;而在森林中,也同样有不同的组成要素,有种植森林的猩猩,有守护森林的山犬神、山猪神,主宰森林生命的山兽神以及象征森林生机的树精。这些集团相互掣肘,共同组成一个完备的形象和社会系统,并不断进行博弈斗争,犹如一个复杂的现实镜像世界,作者基于此得以进行史诗的形象内涵与叙事方式的建构。

图1 《幽灵公主》角色主要关系结构图资料来源:作者自制

二、诗与史之间:《幽灵公主》中的神话历史素材交融

在一些观众眼中,《幽灵公主》似乎具有时代剧特点,但从主创宫崎骏自身的态度来看,他实际“把虚构和非虚构的部分全部混杂在一起”,并认为“欺骗观众是电影制作行业的精髓”[5]92。鲍德里亚指出,影像既是现实也是虚拟的实在[6]。作为一种虚构的独特历史“拟象”,《幽灵公主》通过视觉、听觉与思维在人类大脑中转化为亦真亦假的历史镜像,呈现出浪漫与现实交融的特点,形成一种史诗感。通过对《幽灵公主》的形象素材考察可发现,该电影囊括了来自东西方历史、神话的各类素材并将其进行深度融合,从而实现在其叙事中嵌入普适性提喻样板。

自荷马史诗开始,史诗便与神话存在联结关系,从神话中撷取素材是史诗的一大特点。神话作为一种艺术不可或缺的条件或原始史料,始终为人类的精神抒发提供不可回避的原型意象和戏剧化情节,从而使人类历史发展中的重要问题得到精炼展现。如梅列金斯基指出,神话“无非是神祇形象创造中那种生活与奇迹迭现的混沌两者之景象”[7],作为人类史前文明浪漫表达的艺术形式,神话本身就是一种诗歌,它既是人类对世界作出的质朴的描绘,又深藏着对关于人类切身问题的形象化关注。而作为极具原创力的艺术家,对于诗性的追求,宫崎骏显示出对于世界各地事物的注意。在其动画作品中,常常以国外故事或社会场景为依据,其曾表达了对西欧和俄国、东欧文物的向往,这也促成了宫崎骏动画形象中杂取世界各民族历史神话素材的心理基础。如《风之谷》中的女主角娜乌西卡,就是《奥德赛》里拯救过奥德修斯的少女“娜乌西卡”与《堤中纳言物语》中“喜爱昆虫的公主”杂合的产物[5]230。在《天空之城》《哈尔的移动城堡》《悬崖上的金鱼姬》中的主要角色身上,我们都能看到东西方神话故事形象的重叠印记。

而在《幽灵公主》中,对神话素材的使用可谓登峰造极。作为冲突最为激烈的角色,山兽神与黑帽大人艾伯西囊括了来自各类文明的神话形象特色。虽然宫崎骏自言电影在神话的运用上受到吉尔格美斯王故事的影响,但其实剧中并非如此简单。通过考察山兽神原型源流可以发现,在各文明神话中掌管生死、守护森林的神灵常常都是有角动物的形象,如《鹿王本生图》中的九色鹿事、《宇治拾遗物语》中的五色鹿事、《吉尔伽美什史诗》中的芬巴巴、凯尔特神话中的科尔努诺斯,人面鹿身的山兽神形象集结着跨越欧亚大陆森林之神的形象。而作为全片最大反派的艾伯西,这个敢于屠神的形象也有着深厚渊源。在早期神话传说中,与人类制铁、医疗相关的神灵往往是女性形象。根据青井汎的耙梳,艾伯西的形象中至少叠加着土神、金屋子神、凯尔特女神圣布丽姬三个女神形象[8]。通过这些形象的集成,艾伯西隐含的是一股人类为了求得自我生存发展的强大力量。

在利用神话形象的同时,宫崎骏还特别注意对现实历史素材的借鉴与组合。宫崎骏指出:“由于日本动画的最大根源来自漫画,而漫画表现中的最大特征就是以‘感情’为中心。为了表现感情,它可以任意扭曲空间和时间,也就是说,缺乏现实感。”[5]80面对此种问题,宫崎骏强调:“动画虽然是个‘虚构’的世界,但我主张它的中心思想不能脱离‘现实主义’。就算是虚构的世界,总要有些东西能跟现实世界连结。”[9]

在整个影片中,宫崎骏展现了大量室町时期人们劳作生活的场景,从开荒、炼铁到贸易、战争,历史上各类群体的生产、生活方式被精细刻画出来。虽然由于很多史料的缺乏而难以完全给以忠实复现,宫崎骏“都凭自己的喜好去想象”[5]70,但那些具体的物质形象并非空穴来风。如对虾夷族人的描绘,由于相关的绘画或风俗都没有保留,阿西达卡画成中国唐朝的发髻,女性的衣饰则与泰国边境的民众类似,而那些农村景观则“以东京近郊的农村景观为原型”[5]115。在另外一些形象的构造中,宫崎骏甚至有意加入了现代历史的形象,如达达拉城中的炼铁炉,在实际的历史中,类似的熔炉形象即使至日本江户时期也不会存在,而其形象来源则是宫崎骏少年时代阅读报纸看到“中国‘大跃进’时期所铸造的原始熔炉的印象”[5]112。而像黑帽大人,作为达达拉城的首领,不仅领导所有男性开荒征战,并为许多女性、麻风病人及社会边缘人提供工作与医护,这完全是女性主义兴起以后才可能的行为,正如宫崎骏自己所说的:“黑帽大人这位女性应该是20世纪的理想人物。懂得拿捏目的和手段之间的差异,虽然也会做非常糟糕危险之事,却又不失理想。勇于面对挫折,无论失败多少都能重新振作。”[5]69

宫崎骏曾言及,他“想尽量拍成‘电影’,而不是‘动画’,这是我们一贯的理念,也就是说,在时间和空间的表现上,尽量让它具有普遍性”[5]80。通过对《幽灵公主》的形象素材考察,其中囊括的是东西方历史、神话的各类素材,在《幽灵公主》形象中跳荡的实际是跨越时代的统一又破碎的形象,这些破碎的历史材料的统一实际上寄寓着创作者对全人类所面对时代普遍性问题的忧虑感。本雅明曾发现,20世纪的艺术家与17世纪巴洛克悲苦剧作家一样,都面对着类似支离破碎的现实世界。而以破碎化作为基本原则的寓言方法成为实现对现实批判的重要方式,而《幽灵公主》恰恰也具备破碎性寓言的性质。王慧青指出:“在现代艺术中,只有那些标志世界终结、生命大限的破碎形象,才能使人彻悟一切尘世存在的惨痛与无意义,促使人们在废墟中升起生命救赎的动力。”[10]宫崎骏将古今素材混合,实际上暗示着,古典性质的已知世界与现代性的现实世界的意识形态之间存在着不可忽视的趋同性,在异世界故事的外壳之下,创作者显然隐匿的是一个“现代性”的寓言内核。对于素材的混融运用,宫崎骏极大地消解了全剧的地域时代针对性,从而实现一种跨越古今东西的普遍性隐喻表达。在颇具戏剧化的神话历史叙事中,宫崎骏建构起自然生态与社会生态碰撞结构,在自然生态与历史日常生活世界的博弈中,表征并延展着空前丰富和复杂的生态圣域,以象征手法指涉着人类当前的社会现象与生态问题。

三、以影载道:史诗性叙事中的生态批评

艺术作品实现现实批判往往利用隐喻手段,“隐喻最本质的东西就是通过一些事物来理解和体验其他事物”[11],作为构建我们思维、行为并赖以生存的基本认知机制,一批学者将隐喻研究素材从传统纯语言层面拓展到图像、手势、声音、音乐、电影等新兴多模态媒介。而通过多模态隐喻分析,《幽灵公主》寄寓了作者宫崎骏对人与自然关系的深刻思考。如梅原猛指出,日本人心灵深处寄居着深沉的“森林信仰”[12],这种信仰对宫崎骏产生明显影响,其自言与大部分日本国民一样,深信自己国度的最深处有被流水守护的纯净森林[5]102。综观宫崎骏作品,自《风之谷》以来都表现出对人与自然环境问题的关注,而宫崎骏多次提到《幽灵公主》与《风之谷》建立在同一基础上[5]31,51,其史诗性叙事背后萦绕着对生态议题的讨论。以后来的“生态电影”①2004年电影学者斯格特·麦克唐纳(Scott MacDonald)首次提出“生态电影”(Ecocinema/Eco-cinema),该概念使电影中长期隐含的生态主义观念得以照亮,作为一种有别于文学与绘画艺术的媒介,生态电影是在主体日益被影像商业逻辑浸润和塑造的当代社会,“重新训练‘我们的’感觉”和视觉机制的影片,它们不仅能提供给人们一条不同于商业规制和“现代生活机器”的观看路径,而且也能以影像构建一个让人们从消费主义漩涡中抽身而出的精神花园,哪怕仅仅是暂时的。《幽灵公主》的创作理念显然与“生态电影”的内涵存在高度呼应。概念反观《幽灵公主》,其影视叙事背后已彰显鲜明的生态批评意图。

对于宫崎骏而言,在制作电影时,始终都不可以避开生态问题,生态问题是其电影中映射的一个主要现实问题[13]。在他看来,“我们心中最重要的部分,总是会受到周遭的植物、水或是生物等的影响”[5]28。经过人类几百年的“袪魅”过程,动画电影又成为当代的“复魅”手段,在人类觉醒、科学主义盛行的时代,世界的复魅在一定程度上又在解放人类的思想,它把人与自然重新联系起来,把自然放到一个与人血脉相关的位置上去,而《幽灵公主》显然深含此意。

《幽灵公主》看似表现室町时代(1336—1573)日本本州森林中发生的开山屠神故事,实际背后隐含着对全球性问题的暗示与批判。宫崎骏多次强调,日本室町时期成为日本历史发展的转折点,“现今日本人对事物的观感和想法,应该就是在室町期形成的”[5]63。自应仁之乱(1467—1477)开始,整个日本进入了各集团混战的“战国时代”,对自然的掠夺破坏进入快速增长期,岛国上人与自然的原始和谐关系也逐渐失衡,转变为近代人类无节制扩张状态,冶金技术快速发展、火器的传入极大地改变了日本人的生存状态。影片中的达达拉城与浅野将军武士团就是这个浅层时代背景的表露。但黑帽大人艾伯西不断领导百姓破坏森林,并建立达达拉场炼铁、铸造火器,实际并不是出于她一己私欲,而是为主流武士群体压榨的农民、女性、非人、贱民寻找安身立命之途。这里所隐含的正是人类作为地球上的一个物种,经过数次科技革命发展自身、增强自身的正当性。而在这种正当性中,又深隐着无限制扩张而导致的破坏力。如宫崎骏所说,“自然与人类之间确实存在着两难情况”。而巧合的是,这不仅是日本历史的重要节点,也是全球人类与自然关系由和谐走向紧张的先声与暗示。

随着近代科技进步,火药枪的产生及改进,立即使人类牢固地确立了在地球生物链顶端的地位,几乎在一夜之间人类有了屠神之力。人类战胜了一切野生动物,甚至造成瘟疫的病毒等微生物也被战胜。回顾过去的近3 个世纪可以发现,人类为了自身发展完全把注意力导向了生存竞争这一面。1778年,法国的布丰伯爵已经准备宣称“地球的整个表面都带有人类力量的印记”;1997 年,生态学家彼得·维图塞克发表了颇有影响的论文,申明“我们生活在一个由人类主导的星球上”的证据。而近几十年资本逻辑的延续,不断激化人与人、国与国之间的对立,加剧人与自然、资本与资源之间的矛盾,而这也在不知不觉间导致特别严重的灾难。

宫崎骏指出:“人类想要生产却导致自然破坏甚至一个文明的灭亡,人类总是不断重复着这样的失败。而且,这些原本只在各个地区进行的行为,现在却扩大到全球规模。”[5]29综观全球文明,很多文明都因为生态的破坏而消亡,从欧亚大陆的苏美尔文明、米诺斯文明到南美的纳斯卡文明、玛雅文明、拉帕努伊文明,都因过度掠夺砍伐而走向灭亡。而过去的地域性掠夺式发展模式,已扩张成为全球性问题。根据联合国环境规划署近年的报告,自工业化初期至21世纪初,全球渔业资源已经减少达90%,此外超过三分之一的两栖动物、五分之一的哺乳动物和四分之一的针叶树种濒临灭绝[14],而为满足人类肉食需求的家鸡竟成为地球上数量最多的鸟类。大卫·爱登堡(David Attenborough)根据70余年对整个地球生态变化的观察而预测,如果持续当前态势,至21世纪末地球将面对的是第六次物种大灭绝。正如电影中,对来自达达拉城首领的一次次冒犯,森林之神在抗拒时最终都采取宽容退让态度,即使到了屠杀山兽神时,山兽神也一再忍让并试图阻止艾伯西的屠戮行为。当艾伯西最终与疙瘩和尚合谋砍下山兽神头时,山兽神才真正表现出它摧毁一切的狂暴性,而这些动画表现显然是对人类过去甚至当下所作所为的独特隐喻表达。“人类是自然的一部分,是自然的破坏者,同时也是在毁坏的自然中生息的生物,我们必须先有这样的理解和认知,然后才能更加审慎深入地探讨这个问题。”[5]97

宫崎骏感叹,“我深深觉得应该不要像德国人那样,因为大力提倡‘掌控环境便可为人类带来幸福’而肆无忌惮,应该去寻求其他的方法才对”[5]59,但宫崎骏的深刻性在于,他对于自然的残暴性也有着清醒认知。正如电影中疙瘩和尚对阿西达卡所说的,“人界含恨而终者不计其数,如果说邪神作祟,那么这个世界就是邪神”,《幽灵公主》的形象性表达实际为当下人类如何发展提出了新的问题。面对人与自然二者对立纠缠关系如何破解,可以说宫崎骏苦苦思索而不得其解,而《幽灵公主》成为其感情宣泄之作。电影在结尾避开美好的大团圆结局,留下无可解决的人与自然永恒循环斗争的两难局面。面对被破坏的生态环境,从疙瘩和尚与艾伯西的话语中,仍可察觉二人未放弃旧有的意图。而面对作出巨大努力试图调和矛盾的阿西达卡,身为人的狼女小珊也依然无法原谅人类。作为从低等生命形式逐渐发展而来的生物,人类追求生存与幸福是其存在的固有本能,不掠夺自然便无法争取到丰沛的资源并创造文化,因此人类必然对外在资源有占有之欲,并且在趋利避害的动物本性的驱使下,不断扩大占有,即使明知与自然为敌会受到报复,甚至导致相互毁灭,也在所不惜。面对两难局面,宫崎骏在结尾留下的循环之结显然是对过去、现在或者人类未来可能命运的独特暗示,对于现实生态问题具有强烈的批判意义。

四、结语

作为一位抱有生态人文主义观念的动画巨匠,宫崎骏怀揣强烈的历史责任感,在《幽灵公主》中试图集合来自东西方的各类神话、历史成果积淀,以一种世界情怀对人类的未来发展表达严厉忠告。如果将《幽灵公主》看作环保主义影片,显然大大低估了其中的生命内涵。宫崎骏曾自述:“我制作这部电影的最大理由就是,我察觉到日本的孩子们心中产生了‘为什么非活下去不可呢’的疑问。”[5]89在宫崎骏式的清新、自然、典雅的风格中,沉淀着的是人对宇宙本体的敬畏与人类作为独特生命的思考,传达着试图实现天、地、人、神和谐境界的渴望。

实现外在自然与内在自然平衡是人的解放的必然要求[15],恩格斯曾预见性地指出,绝不能像站在自然界以外的人一样统治我们这个自然,我们对自然界的整个统治,是在于我们比其他一切动物强,能够认识和正确运用规律[15]。作为大卫·英格拉姆(David Ingram)意义上的“多元主义生态美学”电影,《幽灵公主》也深藏着类似观点,其摆脱中规中矩对自然的表现,通过对物种的明星化处理、自然神的形象化呈现、荒野性的象征式显示,在颇具奇幻色彩的情节构建中,宫崎骏以强烈的视觉、音响刺激体现出自然的强大本质力量。同时,作为一种戴德蕾·派克(Deidre M.Pike)意义上的“对话型环境动画”,《幽灵公主》试图使人类打消“超越自然世界”的企图,并在“更高层次上建立人类与世界的联系”[17]。作为抱有生态人文主义理念的动画大师,宫崎骏无疑是在当下的人类世界,利用神话、历史素材提供一种连接过去与现在的方式,并通过史诗性叙事进行生态批评。反观国内,由于认识的局限或题材的限制,动画电影尽管在主观上有接近于环保主义的作品如《九色鹿》《黛子小姐》《藏獒多吉》等,但从形象架构、隐喻层次到历史深度均与宫崎骏作品存在明显距离,尚缺乏类似《幽灵公主》以生态为主题观照的动画电影,其不仅为我国动画叙事艺术借鉴提供了重要样板,而且为人类命运及未来人与自然共生理念的国内话语表达提供了独特助益。