“套中人”:果戈里《外套》的广义修辞学阐释

2024-03-09段治秀

段治秀

(福建师范大学 文学院,福建 福州 350007)

广义修辞学认为修辞不仅参与话语建构,还参与文本建构以及人的精神建构。基于此,广义修辞研究建构了从修辞技巧到修辞诗学再到修辞哲学的“三层面”理论和立体研究模式。《外套》是果戈理著名短篇小说集《彼得堡故事集》中的一篇,别林斯基称之为“果戈理最深刻的作品之一”[1]179。小说按照“补旧外套——做新外套——丢新外套——抢人外套”的情节展开叙述,“外套”既包含显性的概念义又包含隐性的修辞义,概念义指向生理层面的肉体保暖,修辞义指向心理层面的精神保暖。在小说《外套》中,外套从现实外套转化为修辞幻象,被组织进阿卡基精神世界的修辞框架,参与阿卡基精神世界的建构。通过这个方式,读者得以透过具体的“物”窥探隐秘的“人”,作家得以揭示整个时代的现实状况。

学界对《外套》的研究多从文学欣赏角度切入,从文学修辞学角度切入,特别是从“外套”切入文本的研究也出现了一些成果,如王立业指出阿卡基的一生都被禁锢在外套之中,因此“小人物”的人性下沉为“物性”[2];刘改琳认为小说中不同形态的外套隐喻了沙俄统治的不同时期的社会状况,观点独到[3];陶悦、王永祥利用洛特曼文化符号学分析方法探索“小人物”的悲哀,剖析阿卡基的精神状态[4]。这些论文都注意到小说“外套”的特殊含义,但在研究方式上多“超越形式直奔主题”,缺乏细致的语言分析和文本阐释。广义修辞学以话语层面的修辞技巧为阐释起点,向着文本层面的修辞诗学和人的精神层面的修辞哲学延伸,探讨话语的“写法”、文本的“章法”、修辞主体的“活法”。基于此,笔者以《外套》为依据,借鉴广义修辞学“三层面”理论,探讨“外套”参与阿卡基精神建构的方式,为文学话语研究尝试另一种解读方式。

1 补旧外套与自我否定

作为小说的核心意象,旧外套并不是从叙述初始就闪亮登场,而是在一大段阿卡基的个人介绍后姗姗来迟。它伴随着彼得堡的寒冬正式出场,以“破烂不堪”的面貌构成了读者的第一印象,旧外套单薄、透风、寒酸、破烂不堪,让其他官员嘲笑,显然,旧外套失去了使身体防寒、保暖的功能,以“[-身体保暖](1)符号[+]表示肯定,[-]表示否定,下同。”的语义特征与现实外套构成矛盾对立,除此之外,官员们将旧外套戏称为“长衫”,附加旧外套“[-体面]”的评价意义。如果说旧外套的“[-身体保暖]”是从物质层面否定旧外套自身的存在价值,那么外套“[-体面]”则是从精神层面否定旧外套主人,即阿卡基的存在价值。

与旧外套一样,阿卡基的出场也不太光彩。读者对阿卡基的认识是从阿卡基的外貌、人际关系、姓名以及出生时的洗礼情形开始的。阿卡基外表其貌不扬,一副受惯苦日子的模样,“矮、麻点、视力不好、秃顶、皱纹、脸色灰黄”;官员们对他的态度是“极尽嘲笑、揶揄、奚落”[1]232;阿卡基的姓氏带着负面隐喻,暗指受人践踏的命运;受洗时好像并不高兴,“哇哇大哭,扮了个鬼脸”[1]233。旧外套和登场之初的阿卡基在某些方面具有极高的相似性,意味着阿卡基人如其物,蕴含否定评价。由此可见,作者以修辞的方式对阿卡基表露了否定倾向。

我们更能从修辞层面看出外套对阿卡基精神的影响。《广义修辞学》指出“一种修辞命名产生后,它的意义不仅仅在于某种命名使用了什么样的修辞方式,而在于某种命名对主体的精神建构产生了什么样的影响。”[5]61如果生命以出生为起点、以死亡为终点,那么阿卡基出生时的冠名带有明显的“践踏”“妥协”“重复”“悲苦”等消极暗示,他长大后确乎成为一个受人欺凌、逆来顺受、重复做着无聊抄写工作的九等文官,直至生命终结之时,也未能有任何改变。可见这种否定由修辞命名渗透到人的精神之中,伴随了阿卡基的一生。

穷困的阿卡基与破烂的旧外套互为镜像,这种镜像关系让阿卡基坚持补旧外套的行为多了一种修辞解读。不管旧外套多么破烂,阿卡基依然认为旧外套“其实还是新的”,可以加补丁“对付着穿”,这既源于经济上的压力,也源于精神上的麻木,他对旧外套的认同意味着对自我价值的否定,意味着阿卡基沉溺在人生的谷底,察觉不到生存的痛感。真正使他麻木的灵魂产生地震般颤动的,仅有两件事,一件是舍弃旧外套,一件是丢失新外套。当裁缝初次建议阿卡基放弃旧外套做新外套时,阿卡基“顿时就两眼发黑了,房间里所有的东西都变成模糊不清的了”[6]239当裁缝再次斩钉截铁地宣告旧外套“死亡”时,阿卡基无奈地离开裁缝店,“就像在梦中一样,神思恍惚”[6]240。外套与阿卡基的精神世界紧密相连,此时旧外套的“换”,不仅仅是外在穿着上的“换”,更是精神世界的“换”,因此这种转换才会有如此巨大的威力,对阿卡基产生如此巨大的影响。

2 做新外套和自我重建

旧外套的破烂不堪与寒冬即将来临的现状,促使阿卡基不得不考虑新外套的问题,于是故事情节很快由“补旧外套” 向“做新外套”推进,新外套成为了叙事焦点。从小说内容来看,新外套本来是因身体保暖而生,小说却处处强调新外套精神保暖的功能,新外套不仅为阿卡基抵御自然的寒冷,还给他带来精神上的温暖,主要体现在以下3个方面:

1) 精神面貌焕然一新。围绕着“做新外套”这一具体事件,阿卡基的肉体和精神出现两种截然不同的状态:肉体在节衣缩食下备受折磨,精神在新外套的鼓舞下倍感振奋,对受尽生活苦难的阿卡基而言,肉体折磨或许司空见惯,精神鼓舞却前所未有。阿卡基刚出场时是麻木迟顿的模样,同事捏造他和70岁的房东太太的绯闻时,阿卡基一言不发,“在所有这些令人厌恶的纠缠中,他也没抄错过一个字”[6]23。而新外套被比喻成他的灵魂伴侣登场,在其脑子里不断盘旋,还险些导致其抄错公文。新外套似乎为阿卡基的精神世界注入了能量,他麻木和冷却的心灵渐渐有了温度,人性的欲望渐渐苏醒,性格也变得果敢起来,他终于有勇气走出长久以来由文书构建的“茧房”,并受官员之邀穿上新外套赴约,沿途看到字里行间之外的真实世界,他“牢牢盯着这一切,感觉很稀奇”[6]244,尽管只是用“摇摇头,笑了笑”这样微妙的表情动作表达自己的态度,但是相较于最初“从不去注意街上每天发生的事情”[6]235,这些微妙的表情动作表现了足够令人诧异的精神活力。在肉体和精神的巨大反差中,我们可以看见新外套发挥了巨大作用,新外套的“暖”不仅温暖了身体,更温暖了精神。

2) 情绪状态好转。随着新外套替换旧外套,阿卡基的情绪状态也发生了明显转换:迫不得已放弃旧外套时,他垂头丧气;内心接受做新外套时,他充满生气;穿上新外套时,他得意万分;丢失新外套,他暴病而终。从这一系列情绪变化中,读者可以明显感受到,阿卡基的生命因新外套的到来而焕然一新。

3) 人际关系改善。新外套的出场不仅改变了阿卡基的个人生命状态,也改善了他的社会人际关系,他跳出最初受人调侃、揶揄、奚落的凄惨处境,第一次进入官员们的话题中心,官员们纷纷向他道喜、祝贺,甚至一位副科级官员主动拉近与他的距离,并替阿卡基举办晚会,邀请官员们参加。新外套的出现,让阿卡基从人际关系的边缘慢慢向中心移动。阿卡基从个人精神层面到社会关系层面都发生了好转,新外套由内而外更新了他的旧世界,帮助他重建了一个美好而温暖的新世界。

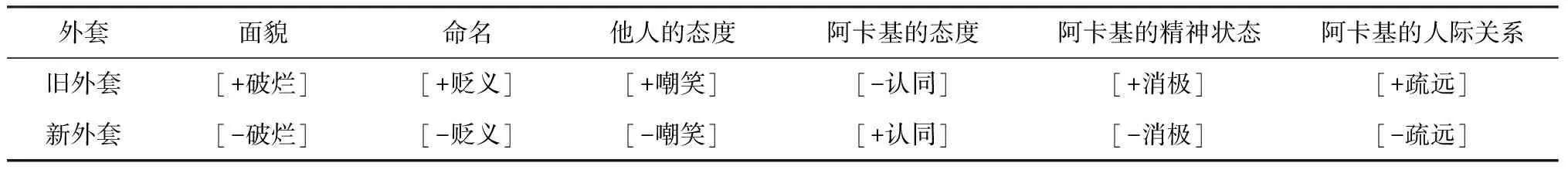

我们可以通过物的变化去探析阿卡基精神世界的重建(见表1)。

表1 新旧外套的变化和阿卡基的精神状态等的对比

3 丢新外套与自我迷失

“物”所建构的精神世界势必会因“物”的缺损而使人陷入精神危机,甚至有导致精神世界坍塌的可能。阿卡基对自己的身份认同建立在新外套之上,新外套为阿卡基建构了一个美好温暖的新世界,但是这种温暖美好是短暂的。随着叙事进程的推进,阿卡基在赴宴回家的路上遭遇了抢劫,仅出场一天的新外套成为强盗的囊中之物,外套的丢失对他的灵魂产生了第二次地震般的震动,震碎了他重建的新世界,他渴望恢复和重新拥有,但是重重磨难和阻碍使其求而不得,于是阿卡基最终迷失在“寻物”的旅途中,直至生命终结。他的迷失主要体现在以下两个方面:

1) 身份认证失败。新外套丢失的第二天早上,阿卡基“面色苍白地来上班,又穿着旧长衫”[6]247。旧外套以一种尴尬的姿态回归,迎接旧外套和阿卡基的是一片嘲笑之声,但阿卡基只是沉默而没有半句辩解。我们清楚这种沉默不是妥协式的逆来顺受,也不是精神麻木式的无动于衷,而是一种自我认证失败的精神游离。阿卡基不甘退回到新外套出场前的否定状态,继续自欺欺人的龟缩不前;也无法进入新外套出场时建立的认同状态,鼓起勇气描绘未来蓝图;唯有徘徊在新旧之间,漂泊无依,孤立无援。处于中间状态的阿卡基,在“寻物”过程中,面对来自封建官僚体系的阻力时,时而爆发出惊人的勇气,在警察局长面前毫不怯弱,时而又唯唯诺诺,卑微胆怯,最终竟在大将军的一声无关紧要的大吼声中丢掉性命。他的勇气源于新外套重建的身份认同,而他的懦弱根植于旧外套般的身份否定。阿卡基的自我身份认证在新外套和旧外套两端来回切换,切换的结果是要么停在其中一端,要么在来回切换中迷失自我,直到生命毁灭。阿卡基显然成了后者,他最终因将军的一顿斥责暴病而亡,结束了自己苦难的一生。我们不禁要追问,为什么一顿斥责竟然有如此厉害的后果?或许正是这顿斥责剥夺了阿卡基寻回新外套的最后一点希望,也击溃了他内心深处对自己的最后一丝认同,他的精神世界彻底崩塌了。

2) 角色定位混乱。阿卡基精神的自我迷失不仅贯穿外套丢失后的整个寻物之旅中,还残留在他弥留之际的呓语里,在这些胡言乱语中,旧长衫、新外套轮番出场,眼前明明悬挂着旧长衫,口中却说自己已经有了一件新外套;呓语中对将军的态度也左右摇摆,时而对将军毕恭毕敬,时而朝将军破口大骂。呓语表现得无比混乱和疯狂,这种混乱可以看作阿卡基自我定位的混乱,这种疯狂可以看作是阿卡基对冷酷野蛮的官僚体系最后的反抗。

4 抢人外套与自我异化

阿卡基的死似乎原本为故事画上了一个句号,但是作家却为小说安排了一个更为荒诞的结局,死去的阿卡基化身为一个专门扒人外套的非人的形象。如果说阿卡基生前对外套的执念是出于一个人对生理保暖和精神保暖的双重需要,那么死后的阿卡基已经失去了这种需要却依旧执着于外套,则说明阿卡基已成为一种象征意义远远大于现实意义的行为符号,一个纯粹为复仇和反抗而生的符号。

结尾处的阿卡基游离于生死之间,无休无止地做着扒人外套的动作,它的存在背离人的自然状态,它的行为背离现实的正常逻辑,以异化的姿态夺人眼球。阿卡基既是夜里游荡的鬼魂形象,又是抢劫者形象,同时也是凶狠野蛮的恶人形象,一切形象都朝着阿卡基生前的对立面转换,从中我们可以窥见其精神的扭曲和异化。

1) 异化一:从不在晚上活动的人——只在夜里游荡的“人”。生前的阿卡基将自己禁锢在公文里,下班回到家也是不停息地抄写公文,除了赴宴那一晚,阿卡基几乎从来没有在晚上出现。而结局处的阿卡基专门在夜里扒人外套,“每到夜晚,就会出现一个官员模样的死人,在寻找一件被抢走的外套”[6]252。“夜晚”是小说模糊的时间系统里为数不多且清晰的时间符号,而“夜晚”是生前阿卡基独处的时间,却是死后的阿卡基的狂欢时间,这种对立不是一种简单的转换,而是一种彻底的颠覆和反叛。

2) 异化二:被抢者——抢劫者。阿卡基的生命悲剧从外套被抢那一刻开始,他作为可怜的受害者遭受了不公的对待,死后的阿卡基却化为抢劫者形象,以施害者的身份制造更多的不公,成为一种更不稳定的存在,从被抢者到抢劫者,身份的变异也预示着精神的扭曲和灵魂的异化。

3) 异化三:与世无争——凶狠野蛮。阿卡基作为终身九等文官,一生与世无争,妥协忍让,也正是这样,他成为官员们欺凌压榨的对象。而阿卡基死后却以令官员胆战心惊的形象重新出现,他扒人外套的野蛮凶狠与他生前与人相处时的卑微怯懦形成巨大的反差。

小说荒诞式的结尾正是以阿卡基的异化来透视这个社会的异化,从而达到社会批判的意图。

5 结束语

在广义修辞学理论的观照下,我们看到作为“物”的外套是如何对作为“人”的阿卡基的精神世界施加影响。小说中的外套对阿卡基而言已不是一件单纯的肉体保暖的工具,而是具有精神保暖的象征物,左右着阿卡基的现实生存和理想追求,使其生死都在为“物”而活。果戈里在《外套》中以修辞化的语言表现了深刻的社会批判意识。