行迹图视域下陶澍主要文学活动考述

2024-03-09董雪莲

段 伟, 董雪莲

(昆明学院人文学院,云南 昆明 650214)

一、陶澍生平行迹和文学活动概况

陶澍出生于乾隆四十三年(1778 年),一生历经乾隆、嘉庆、道光三朝,在漕运、海运、盐政、水利、治安、教育等诸多方面均有令人瞩目的成果,最后官拜两江总督,道光十九年(1839 年)病逝于两江总督任所,终年六十二岁,晋赠“太子太保”,谥“文毅”,入祀贤良祠。 陶澍在诗歌创作上也取得了瞩目的成就,周启应在《树萱堂诗话》中评价他的诗歌:“自袁随园既没之后,海内诗人争相雄长,莫适为主。 余谓近日诗人,当推陶大中丞为第一,以其博学才雄,思沉力厚,变化从心,顿挫入古,合李、杜、韩、苏为一手,足以笼罩群雄故也。”[1]周启应认为他的诗歌在融合李白、杜甫、韩愈、苏轼的诗歌风格后自成一家,而“太白长于风、少陵长于骨,昌黎长于质,东坡长于趣”[2],换言之就是陶澍诗歌兼有风骨志趣之长,此说从侧面反映了其于诗歌上绝非碌碌无名之辈。 当代学者孙海洋先生站在文学史的高度对陶澍诗歌给予了较为客观公允的评价:“大体来说,云汀诗五古凝练,七古豪宕,七律和七绝则流丽生动。 虽然他不以诗人名世,但他在近代诗坛中也应占有一席之地。”[3]

陈寅恪先生在《元白诗笺证稿》提到:“苟今世之编著文学史者,能尽取当时诸文人之作品,考定时间先后、空间离合,而总汇于一书,如史家长编之所为,则其间必有启发,而得以知当时诸文士之各竭其才智,竞造胜境,为不可及也。”[4]虽然时间和空间同为认识的两个维度,但在古代文学相关的学术讨论与研究中,常常出现一种“重时间、轻空间”的现象,文学作品中的空间信息要素多被有意或无意地忽略。 这种情况在清代诗歌研究中尤其突出,因为清代诗歌领域日益呈现出一种“私人化”倾向,这种倾向既是对宋诗“日常化”倾向的继续延伸,又是清代诗人在诗歌创作上做出的一种尝试性突破,主要表现为诗人在进行诗歌创作时更加关注现实性,对何时、何地、与何人、做何事的背景交代较于前代更进一步,甚至出现了诗歌背景介绍的字数远多于诗歌内容的现象,此外诗歌中自注的现象也明显增多,“强调私人心灵史和生活史的层面”[5]。 这几点在陶澍诗歌中表现尤为明显,其诗歌题目多出现时间、地点、人名,部分古体诗及酬唱类诗歌序言冗长,对创作缘由交代细致,诗歌内容自注较多,如《洪守愚同年重订壬戌齿录告成,赋五言六十韵纪之》一诗更是做到了“一句一注”。在这种情况下,研究中的时间与空间的结合则显得更为重要。

在通常的认知中,空间常常是以三维的效果呈现出来的,但纸质文本数据很难有效地将这一特性展现。 近年来,随着数字人文的发展,以“行迹图”的方式来观照古人的生平行迹与学术活动成为现实。 从宏观角度来说,“行迹图”能够同时从时间、空间、事件三个角度来对研究对象进行可视化呈现,打破了传统纸质文本的限制,带来了研究方式和研究理念的革新;从微观角度来看,“行迹图”的制作过程大体上需要“文学四要素”的结合,故最终成果能便捷、直观、动态地了解研究对象的成长轨迹,展现古人的人生阶段、文学创作、地域背景、社会关系等诸多方面的流变与关联。

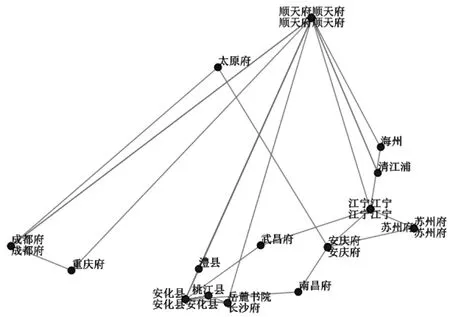

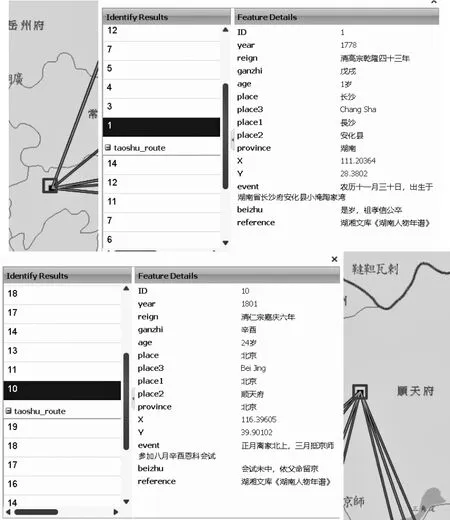

对于古代文学的个案研究而言,研究对象的年谱通常是研究者重要的信息来源,但传统年谱中“注重时间编年而不注重空间系地,时间信息具体而空间信息模糊,时间感强而空间感弱”的现象,常常无法较好地解决,究其原因则在于“以时间为轴心,空间秩序就被割裂;以空间为轴心,时间的序列就被打断”[6]。 文学信息要素中的时间与空间经常不能得到很好的结合,可如果利用GIS 技术,通过对年谱信息的提取与整合、“行迹图”的初步构建、历史图层的堆叠等步骤,逐步完成最终的“行迹图”制作,那么得到的效果将是传统文献整理难以达到的。 以陶澍为例,笔者以《湖南人物年谱》为底本、参考《陶澍全集》的相关系年信息,利用GIS 技术完成了“陶澍行迹图”的制作,并上传至浙大学术地图发布平台(http:/ /amap.zju.edu.cn/maps/75631/view),呈现效果如图1。 (考虑到地图出版相关规定,此处只给出相对位置图,具体内容请前往学术地图发布平台查阅。)

图1 陶澍行迹路线图

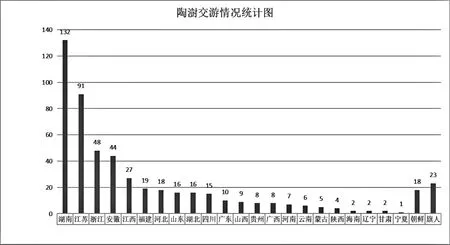

从行迹图中能直观清晰地看到陶澍一生所涉足的地方大致有:湖南、湖北、安徽、山西、四川、江苏、江西等省份。 通过对行迹图的观照可以发现,陶澍的主要活动集中围绕在湖南、北京、江苏三个地方,前后停留居住总时长将近50 年,几乎占据了他人生近80%的时间。 这一点从他的交游情况上也有所反映,根据陶用舒先生编纂的《陶澍师友录》附录[7]统计,陶澍一生中有交际且有文献记载的友人共531 人,具体地域分布结果如图2。

图2 陶澍交游情况统计图

从图2 可以看出,陶澍生平交游活动以湖南为最,其次是江苏,这与行迹图中所显示的信息相吻合。 从逻辑上说,文学活动作为在陶澍所有活动中的一部分,它的变化发展情况也会行迹图反映出来,并且这种反映方式与传统研究个案文学活动的方式相比,将更直观,也更容易被理解,因为文学活动通常意义上指的是“人所从事的文学创作、接受、研究等活动的总称”[8],这是一个动态的、变化的过程,故图像能更有效地体现这个过程。 古代文学意义上的文学活动更多侧重于以下两方面意义的考察:一、通过活动来探讨他的文风及文学思想形成的重要时期及原因;二、通过活动考察其行为本身所产生的影响或文学史意义。 换句话说,意义的生成一面指向作者,一面指向世界,作品则在作者与世界之间构成桥梁与研究的基础。 以此为思路考辨陶澍在行迹图中所表现出来的主要文学活动轨迹,参考其文学作品的实际创作和年谱系年情况,大致可将陶澍的文学活动划分为三个时期:湖南读书守孝时期、北京留任为官时期、江苏外放宦游时期。

二、陶澍行迹的可视化呈现及分析

(一)乡邦文化的深刻濡染:湖南读书守孝时期

陶澍乾隆四十三年(1778 年)出生,嘉庆六年(1801 年)赴京赶考(见图3)算第一次离开家乡,随后不久其父病逝,陶澍自京返乡奔丧,在家守孝三年,所以从时间上看,陶澍总共在湖南居住了大概有26 年之长(做官后也有几次返乡探亲,但因停留时间短暂,暂且忽略不计),所以陶澍在晚年的回忆性文章中对自己的家乡充满了感情:“陶子生长资江之滨……实宇宙之奥区,冠盖所不至,红尘所不入。 陶子少贱,牧于斯,樵于斯,渔于斯,且耕且读。”[9]400“出尘”——这是陶澍回忆中对自己家乡的定义,事实也是如此,安化身处湖南的中部偏北,交通闭塞,在古代是有名的“梅山蛮地”,故陶澍幼年的求学多半是以随父亲读书的方式进行的。

图3 陶澍湖南读书守孝时期行迹图

1.家学传承:随父四处求学

从行迹图上可以看到,从乾隆四十九年(1784年)到嘉庆三年(1798 年),陶澍先后随父亲陶必铨在岳麓书院、安化二都王氏家、安化百花台王虎文家、安化县城学宫、益阳舒塘曾筠斋家、益阳石井刘静园家等处读书学习。 后来陶澍在为自己父亲作行状的时候追忆道:

不孝澍自幼硅步弗离,府君每语以古贤可敬可畏之事,以感发其志气,虽途间食顷,谆谆然随事指点。 夜则蹴以足,而诘日间所学,诗、古文辞,旁及亻叔诡之文,皆听以意为之,未尝限以绳尺,惟偷惰必戒,夏楚不少贷。[9]243-244

所以从某种意义上说,陶澍的文学思想受父亲影响颇深。 陶必铨的著作虽然已经散佚,但从陶澍为其写的行状中尚能略窥一二,大致有《易经抉微》《书经抉微》《春秋汇览批点》《杜少陵集批点》《韩昌黎集分韵新编》。 从书名来看,陶必铨学问上主攻《易经》《尚书》《春秋》,诗歌上取法“宗杜、韩各家,原本性情,而不盭于法”[9]243,这两点对陶澍诗学理念和文学创作影响非常大。 “性情”二字在他的文集论诗处多次被提及,如“夫诗之为道,派别不同,要归于性情之正而已”[9]67“夫诗以道性情,性情之至者,将尚友贤人君子于千载之上,而同其欣戚,此诗之本也”[9]119“夫诗之为道,根于性情,而深于阅历”[9]191等,不一而足,“性情”一词已经成了陶澍诗学思想中一个重要概念,“性情”不同于“个性”,在他笔下已经变成了古今圣贤君子所能共通的内在情志。

此外,陶澍还较好地继承了陶必铨的经学思想,但这种经学思想并非陶必铨独创,而是一种地域性的思潮,即湖湘学派的思想。 侯外庐先生曾在《宋明理学史》追溯湖湘学派发源时指出:“湖南是宋代理学湖湘学派的发源地,以衡麓(衡山)、岳麓(潭州,今长沙)为中心,由胡宏开其端。 张栻主岳麓书院教事,从学者众,因而奠定了湖湘学派的规模。”[10]湖湘学派经过近六百年的发展到清代已蔚为大宗,学者尚实学,讲求“通经致用”,学术上多延续胡安国、胡宏父子以来治《春秋经》的传统,这几个特点都被曾带着陶澍在岳麓书院求学的陶必铨很好地接受了,他曾教导学生说:“经熟则义理熟,而言之有物”“及门之士,咸知趋向实学。”[9]243从陶澍角度来看,岳麓书院的地域性影响与对父亲经学思想的继承使其无比重视“通经致用”,曾燠评价陶澍时称“其才德学识皆可见诸实用,非第恢奇侈语而已”[9]4。 陶澍本人在钟山、尊经等书院反复强调:“有实学,斯有实行,斯有实用”[9]109“夫国家造就人才……岂惟是能为制举之文,遂诩然自足哉? 亦将厉之以通经学古,而致诸用也。”[9]110由此可见,陶澍不仅将“通经致用”落到了实处,更是将其变成了对所有士子学生的要求。 当然,在那个内忧外患的时代背景下,文人士大夫对“经世致用”思想的强调已经演变成时代共识,并不能将其完全归因于地域因素上,但清代湖湘文人集团的整体崛起,以及他们所共同表现出来的那种关心现实,积极参与政治生活的学风,与他们共同的地域性文化教育背景是分不开的。

陶澍此时的诗歌主要保留在《出山草》和《江湖草》中,受“经世济用”思想影响,其内容多是即事而作,抒情言志,用典较少,不尚华言虚谈,也没有太多的酬唱诗,试举陶澍此时代表作《庚申中秋闱中望月》[11]153来看:

鼍更锁院夜丁东,坐挹秋香桂子风。 皓月团栾白银碗,好云烘托绛纱笼。

天开玉宇清虚里,人在冰壶朗照中。 想得至公堂上客,高悬明镜一般同。

这首诗作于嘉庆五年(1800 年)的中秋,此时的陶澍正在参加湖南恩科乡试。 首联点明写诗的时间和地点,颔、颈两联借助“月”“云”“天”“人”四个意象的组合描写当下之景,对仗工整,描摹细腻,尾联直抒胸臆,既夸赞主考官堂前的明镜如今夜月光一般明亮,又有一种对于自己金榜题名的期许和自信。 全诗无用典,对格律和用词的把握相当老练,大小意象的对比组合脱胎于杜甫却又自出新意,已略显名家之风,故陶澍在十八年后主持顺天府秋闱时还对此诗念念不忘:“余庚申闱中对月,有‘人在冰壶朗照中’句,榜发果隽。”[11]212

2.江山之助:游览湖湘山水

早期陶澍的诗歌风格总体上较为清新淡雅,这一方面是由于他涉世未深,能以一颗赤子之心作诗观物,另一方面则得益于“江山之助”,荆楚大地的山川地理、四时风物对陶澍的陶冶作用也不可小觑。 陶澍孩童随父亲读书时便居无定所,回湖南守孝时期在澧阳书院教书之余,足迹更是踏遍益阳、常德、长沙、岳阳、株洲、湘潭、衡阳等地。 程千帆先生在《文论十笺》中说:“盖虽山川风气为其大齐,而政教习俗时有薰染;山川终古若是,而政教与日俱新也。”[12]他认为地域对文学的影响分为先天和后天,先天指的是自然地理,后天指的是政教习俗,自然地理的影响较之政教习俗更加隐秘,也更加深远持久。 从这个角度来看陶澍这时的诗歌,有三个特点比较明显:一、创作题材以写景诗居多,《出山草》和《江湖草》一共收诗73 首,其中写景诗有43首,直接以湖南的山川风貌入诗的有28 首;二、部分诗歌中包含了巫楚文化独有的浪漫主义色彩,如《洞庭守风》中“灵旗趋鬼怪,大响发笙匏。 野气警苍鹘,江声泣老蛟”[11]116,用语险涩,想象奇特,趋近于李贺诗风;三、诗歌创作方法上表现出明显地向民歌学习的倾向,在《出山草》《江湖草》两本诗集中,收录了陶澍20 首“竹枝词”体的诗歌,分别为《茱萸江竹枝词》(10 首)和《长沙竹枝词和曾廉访》(10 首),此类诗歌诗风平淡自然,多用俗语,陶澍外出为官后很少为之。 若从历时性的角度来考察,陶澍整体上喜欢以湖湘景物为意象入诗,以“洞庭”二字为例子,陶澍诗集中共出现了23 次,且出现时多伴随着诗人对故乡的思念,如“独有乡心如木叶,随风吹向洞庭南”[11]188-189“已返吴岫云,尚记洞庭月”[11]43,这也从侧面反映了湖湘自然地理对其影响之深刻。

(二)友群酬唱的砥砺交流:北京留任为官时期

从嘉庆七年(1802 年)陶澍登进士第,后改翰林院庶吉士,充功臣馆纂修官算起,直到道光五年(1825 年)陶澍正式外放为江苏巡抚为止,陶澍担任京官时间有将近23 年之久,其中除去回家守孝和频繁调任时间,陶澍停留在京城的时间也有15年左右,先后担任了功臣馆纂修、翰林院编修、国史馆编修、詹事府詹事、记名御史、江南道监察御史、陕西道监察御史、会试同考官、会试内监事官、巡视中城、户科给事中、吏科掌印给事中、记名道员等官职,中间曾外放四川乡试副考官、江南巡漕。 以图4 为例,以上升迁调动在行迹图中均有所反映,但由于个人的行迹图是在系地的基础上再进行系年和系事,所以当研究对象在一个地点停留时间过长,那其所能提取的有效信息则和传统的年谱信息相差无几,这种情况的突破点在于增加数据样本,从而“在关系型结构化文学数据库里,知识点可以相互关联,建立1 +N 的关系,形成网状结构”[6]。陶澍在京城广泛结交朋友,无论文官武职,抑或平民贵胄,陶澍都与之有诗文往来,具体细节零碎繁琐,考证难度较大,但总结起来,此时陶澍的文学活动主要是以两个文学群体为代表,即“消寒诗社群体”和“朝鲜诗人群体”。

图4 陶澍北京留任为官时期行迹图

1.领创诗社,归正诗风

“消寒诗社”(即后来的“宣南诗社”,由于陶澍参与其中的大部分时间并未改名,故统一称为“消寒诗社”)初创于嘉庆九年(1804 年)冬,参与者朱珔、顾莼、吴椿、夏修恕、洪介亭等人皆是陶澍的同科进士,盖取“消遣寒冬”之意,聚集起来进行品茶赏花、雅集唱和等文学活动。 据陶澍后来回忆说:“嘉庆九年初举此会,朱兰坡斋中以赏菊为题,吴退旃斋中以忆梅为题。”[11]38陶澍当时所作的赏菊诗在诗集也有保留。 随后由于陶澍回家丁忧,其他成员又外放任职等多种原因,“消寒诗社”逐渐沉寂。 诗社的复兴是从嘉庆十九年(1814 年)开始的,是年冬,由陶澍和董国华牵头,同朱珔、胡承珙、钱仪吉、梁章钜等新入社员在董国华的花西寓圃举行题为明宣宗醮坛铜盏的诗会,随后又分别在朱珔、胡承珙、陶澍等人家中集会,诗会主题可考的有:甘泉宫瓦砚、岳麓碑、安化茶、元祐党人碑等。嘉庆二十四年(1819 年)闰四月,陶澍出任四川川东兵备道,于是北京的“消寒诗社”便不再以陶澍为中心,诗会改为主要在宣武坊南的潘曾沂家中举行,故更名为“宣南诗社”。

“消寒诗社”的组织结构较为松散,入会和退出没有严格的规定,也没有真正意义上的社长,此类雅集聚会看似无甚关键,实则不然。 艾尔曼在《经学、政治和宗族——中华帝国晚期常州今文学派研究》中引波拉切克的研究说:“诗社的活动形式本身并不具有政治目的很强的团体因素,但是艺术趣味上的一致却使志趣相同的士人结成松散的政治联盟,而这些早期的士人群体,又是后来‘更为激进的清议社团’得以形成的渊源。”[13]“消寒诗社”本身的政治性并不强烈,当初似乎确实是为了消遣而创立的,但这个诗社的政治和文学影响力不可小觑,结社的众人据陶用舒先生统计大概是68 人,其中66 人都分布于南方各省,“他们也因参加了北京的一个非正式诗社——即‘宣南诗社’——而彼此连结在一起,这个诗社还包括了著名的‘经世致用’论改革者林则徐和魏源”[14]。 其实参加诗社的成员中,能臣干吏远不止林则徐和魏源两位,后来担任总督、巡抚、尚书、侍郎等官职者亦不在少数。

“消寒诗社”成立之初确实只是为了“润色太平业,歌咏同朝美”[11]38,但而后的创作倾向绝不是“从消寒发展成了消闲”[15]。 从“消寒诗社”组织集会所选取的主题变化来看,从一开始的菊、梅等自然意象,逐渐转变成了甘泉宫瓦砚、岳麓碑、安化茶、元祐党人碑等带有极强烈历史政治色彩的人文意象。 陶澍与“消寒诗社”朋友酬唱有关于安化茶的作品时,其“方其摘取时,篮筐遍山岊。 晨穿苦雾深,晚焙新火烈。 茶成与商人,粗者留自啜。 谁知盘中芽,多有肩上血。 我本山中人,言之遂凄切”[11]36大有白居易诗歌“辞质而径”的特点,内容也是悲叹民生疾苦,表现出对广大劳动人民的关心,此外如“君不见,明代貂珰弄神器,内侍何年教识字”[11]74“君不见,西州豪杰皇甫规,不入党籍名终垂”[11]77,更是抚今追昔,心有所寄。 正如胡承珙在题《消寒诗社图序》中所表露出来的那样:“嗣是岁率举行,或春秋佳日,或长夏无事,亦相与命俦啸侣,陶咏终夕,不独消寒也;尊酒流连,谈噱间作,时复商榷古今上下,其议论足以袪疑蔽而泯异同,不独诗也。”[16]诗歌、经学、历史、社会等都是雅集时讨论的话题,不仅仅是流连于风月之间。

乾嘉时期学术上朴学大兴,“家家许、郑,人人贾、马,东汉学灿然如日中天矣”[17],诗歌理论上与之遥相呼应的则是翁方纲所主张的“肌理说”,他尝试将诗歌和考据训诂相结合,想要使诗学变得理论化和科学化,对当时诗坛影响甚大。 蒋寅先生经过考察后认为“翁方纲的诗学理论,对当时及嘉、道以后诗坛产生重大影响的,不是肌理说而是学人诗的观念”[18],这一点在“消寒诗社”也能看出一二。 “消寒诗社”的成员都是文人雅士,其对学术的追求往往不自觉地反映在酬唱的诗歌上,加之社员骨干吴兰雪、刘芙初、陈用光和梁章钜都师出翁方纲一脉,他们让“消寒诗社”在酬唱雅集中的学人诗倾向更加突出。 但陶澍作为“消寒诗社”的成员时对这种倾向有所归正,方法就是在学问中注入“经世致用”的内核,使诗歌的落脚点归于现实,这影响了当时一批社员,以至于后来陈用光在《送梁茝邻仪曹擢守荆州序》中对梁章钜说:“夫聚散不能无感情也,以文字相切靡,艺也;由艺而窥乎道,则体用之学备。”[19]这里的“由艺而窥乎道”所重视的恰恰是翁方纲所忽略的学问中“经世致用”的思想,如果能较好地将二者结合,那么便达到了“体用之学备”的高度。

2.朝鲜赠酬,名扬国外

陶澍与朝鲜诗人相识于嘉庆二十三年(1818年)春,朝鲜诗人权永佐和洪羲锡奉使入京,“时陶文毅方在词馆,相遇于琉璃厂,遂与订交,互相酬唱,并以《题印心石屋》之作征其国中士大夫题咏,辑其诗为《谈瀛前后录》”[20]。 这事在陶澍笔下记载得更为详细:“先是朝鲜进士洪骆皋羲锡与权晶山永佐,购书琉璃厂,见先子《萸江诗存》《古文存》及余诗稿而悦之。 遂诣余斋请谒……既而,使臣三人亦以诗来,往返叠韵,凡若干首。 骆皋珍之若拱璧,因以素册汇书,名之曰《印心石屋谈瀛诗册》。”[9]191-192由此可见陶澍与朝鲜诗人相交源于他们对于陶澍诗歌的欣赏,一来二去便熟识了,互相有诗歌唱和,甚至其二人归国后,将陶澍的诗词介绍给了当时朝鲜的“梅花诗社”,引起了“梅花诗社”社员的普遍关注,“欣然动嗜痂之意,不远数千里殷勤致讯”[9]406。 朝鲜诗人在得知陶澍乃陶渊明后裔后更是礼敬有加,认为其诗歌继承先祖余风,并在国内结成“拟陶诗屋”(注:此处“陶”指陶澍),学习陶诗,依韵唱和,在朝鲜掀起了区域性的“学陶热潮”。

陶澍与“朝鲜诗人群体”交往的文学活动主要集中在两点。 首先是诗歌唱和,在《陶澍全集》中,陶澍与朝鲜诗人酬赠的诗歌有《和高丽许澹宕栎韵》《叠楂字韵,答高丽丰山君洪海居显周贻书来求笔札,兼寄洪骆皋、权晶山诸诗人》《次韵答高丽韩尚书致应见寄》《次高丽诗人韩酉园永元用拙集韵见》等11 首,诗歌中友人之间酬唱时的欣喜之情跃然纸上,抒发了作者相识之乐和相离之思。 更为重要的是陶澍在与他们的交流中传播了自己的诗学思想,阐发了自己的文学理论,扩大了自己的海外影响力。 朝鲜诗人群体在多次诗歌唱和中俨然将陶澍看成了一代文学宗师,虽然陶澍在为朝鲜诗人所编纂的《谈瀛录》的序言中自谦:“余于诗本不精,亦雅不欲以诗名”,但“顾四方贤士大夫,每喜就余言诗”[9]192,其中“四方贤士大夫”主要指的就是朝鲜诗人群体,他们多次向陶澍请教诗艺、评点诗文、为其诗集作序跋,如《再答朝鲜权晶山书》中,陶澍对其所寄诗歌有过一番详细的点评:

就中如《华西病夫伍亻口们学昌黎》颇得法门矣。 永献、永元两韩生,尤为情文双美;李晚用、洪大用,笔虽未老,亦是将来之秀。 数子诗余皆择而录之,为将来选诗之具。 旉山子诗文,余亦录出数十首,觉翘然而出其类矣。 金秋山文笔亦爽,但后半眼界太小。 赵存荣诗骨亦古,而词意未醇,故不入选。[9]407

陶澍从诗歌的文辞、结构、意境、师法、情感等方面对朝鲜诗人群体的佳作进行了一番切理的点评,不掩其恶而著其善,赢得了朝鲜诗人的一致尊崇。 权永佐在为《印心石屋诗钞初集》作序时夸叹道:“先生早岁蜚英,出入乎銮坡铜龙之地,及乎瑰玮之观,珍异之姿,人情物色,该洽笼挫,有化腐为新之妙也。”[9]389中国文化的海外影响力常常就在此类细枝末节处传播开去,无论是日本还是韩国,从地域文化的角度来看都深受中国文化影响,因为“地域相联而各具特征的区域性文化同时存在、同时发展,彼此之间的交互作用使它们对于其他地域关联较远的文化来说形成一个整体”[21]。 这种文学活动从当时来看可能仅仅只是陶澍的看法:“以此见我朝圣教覃敷,同文一统之郅治。”[9]192可从今人的角度再来观照,这种文学活动对于加强中华文化的国际认同所起到的作用不可忽视。

(三)移风易俗的雅集唱和:江苏外放宦游时期

陶澍一生在江苏的时间虽然不是最久的,却是最繁忙的,地点的转换较为频繁。 从道光元年(1821 年)八月陶澍任安徽布政使算起,直至道光十九年(1839 年)农历六月二日陶澍病逝于两江总督任所,前后所停留时间大概有18 年。 这18 年中,陶澍在整顿吏治、兴修水利、改良漕运、改革盐政、督办教育、严禁鸦片等方面都卓有吏绩,此处不作赘述。 陶澍此时的文学活动相较在京城做官时期有所减少,此一时期的诗歌整体上也更加偏重于纪实和酬答,现实主义色彩进一步加强。 两江地区在清代一直是人文荟萃之都,蔡冠洛《清代七百名人传》中两江地区人数共218 人,其中江苏144 人、安徽51 人、江西23 人,近乎占总人数的三分之一。这里既有以文学闻名的桐城派,又有以经学闻名的常州学派,还有以考据著称的徽派朴学,在这样的文化氛围中,作为地方大员的他所秉持的文学观念对地方士风、文风的影响值得细细考索,从这个角度出发,陶澍在此处的主要文学活动也非常重要(见图5)。

1.兴学雅集,以文化人

江南地区流传着“上有天堂,下有苏杭”的民谚,道尽了江南地区物阜民丰、风景秀丽的情态,尤其是苏州,独特的园林景观设计颇受文人雅士的偏爱,一向是雅集燕饮的不二之选。 道光七年(1827年),陶澍在苏州重修沧浪亭,并在其旁建立“五百名贤祠”,其中或为名宦,或为乡贤,或为流寓,欲取地方先贤之遗泽庇佑一方百姓,劝励一方士子文人。 为了扩大影响,陶澍又请了当时已经隐退苏州的前辈大儒共聚沧浪亭,饮酒唱和,成为一时雅谈,更有人据此绘出一幅《五老图》来记录当时的盛况。 所谓“五老”,分别是:前内阁中书潘亦隽,时年八十八岁;前掌山东道监察御史吴云,时年八十一岁;前山东按察使石韫玉,时年七十二岁;前刑部尚书韩葑,时年七十一岁,再加上时年五十岁的陶澍。 “五老”中陶澍年纪最小,对此陶澍在《沧浪五老图咏有序》中幽默地表示:“譬之五老峰,中有小山岊。 又若五老松,一株杂栝柏。”[11]43两年后,陶澍又邀请朱珔、朱士彦、卓秉恬、顾莼、吴廷琛、梁章钜聚于沧浪亭(见图5),这次邀约的主要对象既是同科进士,又是之前“消寒诗社”的成员,故从某种程度上可视为“消寒诗社”雅集的一次异地延续,事后绘制“沧浪七友图”,陶澍以题诗两首的方式来纪念此次文学活动,其一为:

沧浪亭子沧浪水,胜侣招邀感夙因。 蕊榜记同前进士,竹林思附古贤人。

座当左右皆风月,美尽东南孰主宾。 持比屏间五华发,苏台画景一时新[11]236。

从“沧浪五老”到“沧浪七友”,陶澍作为两次文学活动的发起者,其核心地位自不必多言。 从参与人员的性质来看,两次雅集一次偏重公共性质,一次偏重私人性质,前者主要是为了以此为契机鼓荡学风,激励士林,后者更多的是为了联络感情,维系友谊。 陶澍之所以对当地的文化建设如此在意,主要就是因为当他刚到任时,发现“淮扬及江、镇、苏、常一带,闾阎非不稠密,民物非不安恬。 然淮扬被水之后,民气未舒。 江、镇、苏、常等处小民生计,外虽见其有餘,内实形其不足。 衣冠文物,灿然可观,而浮糜之馀,渐流诈伪。 以至市井讹骗,则有‘搭台’之目;生监把持,则有‘破靴’之称。 良楛难齐,日滋狱讼,此民风之不可不亟为整顿者也”[22],因此陶澍在到任之后首先便从民风整顿开始入手。

为了解决这个问题,陶澍除了标立典范,表彰前贤外,还兴修书院,想要用雅正的经学思想来扶正当时社会浮躁的风气。 据史料记载,陶澍出任江苏巡抚和随后的两江总督后,主持修建了暨阳、金沙、高淳和正谊等书院,并通过训示告诫诸生“至其文之高下,则随时地为转移,要惟以实而不以华,为能垂世而可久焉。 古称扬州,其气轻扬而上浮,江、鲍、徐、庾所患,非藻绘不足也”[9]109,并在紫阳、正谊两书院要求学生为学必以立志、植品、宗经、亲友为上。 总之,陶澍在江苏的此类文化活动已经不单单是为了个人文学素养的提高,更是从政治着眼,欲以自己为表率,扭转当地的士风民俗。

2.为政一方,地域唱和

陶澍文学活动中的政治性还可以从另一个方面来观照。 道光八年(1828 年)陶澍疏浚吴淞江水利工程成功之后作长诗《戊子二月十七日吴淞江工竣开坝放水作》,此诗传出后,数百吴中士人竞相唱和,最后集结编为《吴淞口唱和诗集》。 这首诗语言近乎俚俗,叙述冗长,写实性远远超过了它的文学性,但为何会引起吴中士人的大规模唱和?原因就在于这首诗所叙述的吴淞江水利工程将造福一方百姓,诗中“今朝开坝息畚锸,万人邪许闻欢呼”“推波助澜势未已,且喜民患百年除”[11]101成功地将吴中文人的情感带动起来,最终引起了大规模唱和。 是故朱珔在《吴中唱和集序》中说:“声音之道与政通,若诗歌则心声也。 诗歌而有唱和,又同声之相应也。”[23]

除此以外,陶澍在江苏的另一个唱和活动也涵括了一定的政治性。 道光十二年(1832 年),陶澍登连云港云台山望海作七律四首,后被广泛传诵,吟诗唱和者也多达数百人,后来编为《云台唱和诗荟》(见图5)。 此事貌似与政治无关,实则不然。首先,诗歌题目《四月二十六日偕邹公眉、谢默卿,暨诸同事,登东海云台山作》,表明了这次登山唱和的文学活动最初参与对象是陶澍的同僚下属,而非文人雅士;其次,陶澍在此事一年之后所写的《癸巳十月十一日,由蒋家坝渡洪泽湖,遂登老子山,相度移设水师营地。 翼日,复偕同事游龟山,访禹迹。 李兰卿观察诗先成,即次其韵》一诗的注中写道, “去夏, 以勘办票盐登海州云台山有作”[11]240,表明登云台山并非游玩,而是为了勘办票盐。 基于这两点可知,陶澍登山作诗的目的如诗歌中所言“却缘海王疏禺策,欲引神山渡愿船”[11]239。

三、行迹图视域下的文学活动及意义

通过行迹图连点成线的方式,作者一生按时间顺序大致到达的主要地方、发生事件及停留时间一目了然,这样分析、判断、归纳出作者主要文学活动的地点、对象和内容更加简明扼要,也更具有说服力。 以陶澍为例,陶澍在湖南、北京、江苏三个地方的文学活动最为活跃,但不同地方的文学活动侧重点是不同的。 可视化成像背后所带来的多维度联系,有助于个案研究人员以一种直观新颖的视角切入到研究对象中,更加精准地划定考察范围和内容。 此外,个案研究不是个体研究,研究对象背后所拥有的广博的交际圈是研究背景中不可忽视的一部分,正如徐永明教授所说:“一个人的社会关系网络包括了各种类型的社会类别,如其中的‘学术’关系,就包括了师生关系、学术交往、主题相近、学术成员、学术襄助、文学艺术交往、学术攻讦等;‘政治’关系,则包括了官场平等关系、官场下属关系、官场上司关系、官场奥援、荐举保任、政治对抗等关系。”[24]一个人社会关系之复杂恰恰说明进行相关研究的必要性。 陶用舒先生在《陶澍师友录》中将其社会关系大体上划分出了18 类,若能将其中重要人物的行迹图与陶澍的行迹图放于一张地图来进行可视化呈现,那对陶澍的相关文学活动的考察将更有助益,也能最大化发挥个案行迹图之效用。 值得注意的是,行迹图所能提供给研究者更多的是信息和数据,如何解读数据则是建立在文本细读的基础之上,相较而言,后者比前者更加重要,因为这既是“数字人文”中的“人文”的体现,也是计算机永远也无法代替的工作。