工作场所智能技术使用对员工工作幸福感的影响研究

2024-03-08马贤东张银飞

马贤东,张银飞

(1.安徽大学 商学院,安徽 合肥 230601;2.铜陵学院 工商管理学院,安徽 铜陵 244000)

智能技术是新一代技术革命与产业革命的核心要件,包括人工智能、机器人、算法等与新一代信息技术的集合[1-2]。智能技术在与制造业、服务业等产业不断融合的同时,也融入人们的日常生活与工作,重塑了组织管理模式与员工的工作方式[3]。随着人工智能技术的不断发展,类似ChatGpt 等已经具备了自动推理、机器学习、半自主决策的能力[4],“学习”“分析”“输出”这一过程正是与知识工作者工作内容的谙合之处。由此产生的新工作认知与人机协作互动方式都将冲击、改变员工的工作感受。文献梳理发现,人工智能在人力资源管理领域的实践领先于理论研究[5],相关研究主要集中在对劳动市场[6]、劳动关系[7]等宏观层面因素的考察,对微观领域组织行为与个体方面的探索仍处于起步阶段,所以有必要丰富如生成式人工智能等组织智能技术使用的结果变量研究。

工作幸福感被定义为员工对当前工作的环境和内容的全方位积极感受与情感体验[8],能够提升组织绩效,维持组织的市场竞争力,是企业行稳致远的动力源[9-10]。因此,如何培育与提升工作幸福感,充分发挥其对组织与员工的有效性,引起了学者们的关注。相关研究表明,工作旺盛感、工作自主性等相关因素均可以提升员工的工作幸福感[11-12]。但这局限于传统工作场所下的探讨,如今工作场所已发生智能化的转变。由于组织环境是员工工作幸福感的重要前因[13],所以处于智能化工作场域或者智能机器使用场所,员工的工作幸福感将会如何变化?这是企业管理实践与理论的挑战。因此,亟需厘清智能技术使用与员工工作幸福感之间的关系和作用机制。

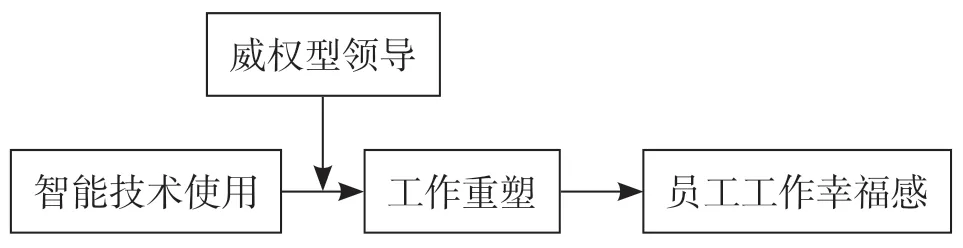

工作-要求资源模型(JD-R 模型)为厘清智能技术使用与员工工作幸福感之间的关系提供了理论视角。根据模型,工作特征可以分为工作资源、工作要求两种类型。工作资源是指工作中可以实现工作目标、降低工作要求的身心与组织方面的资源[14]。智能技术的使用将员工从重复性的事务工作中解脱出来,增加了工作自主权、技能多样性,对员工来说意味着工作资源的补充,增强了工作胜任感与幸福感。同时,在智能化工作情景下,工作资源的补充使得员工的工作效率进一步提升,并具有了一定的自由裁量权。为适应工作资源的动态变化,员工会进行工作重塑实现工作要求与资源的平衡[15]。工作重塑是指员工主动改变工作任务、工作参与的关系类型以及对工作的认知[16],可以有效预测工作满意度[17]、职业倦怠[18],进而影响工作幸福感。因此,工作重塑可能是智能技术使用影响工作幸福感的作用机制。此外,技术变革以及动态的组织环境往往会导致领导者威权[19],限制了员工工作重塑的意愿与行为,所以本文将考虑威权型领导作为智能技术使用与工作重塑关系边界条件。

综上所述,本文采用JD-R 模型探讨智能技术使用对员工工作幸福感的影响和作用机制,以及工作重塑的中介作用和威权型领导的调节作用。

1 理论基础与研究假设

1.1 智能技术使用与员工工作幸福感

新一代人工智能技术主要是指基于大语言模型生成式的智能技术,具有及时性。根据JD-R 模型,工作特征是影响员工工作幸福感的决定性因素[20],其核心假设强调工作资源与工作要求分别是“资源增益”与“资源损耗”的心理过程[21]。智能技术使用主要通过增强“资源增益”路径,削弱“资源损耗”路径来影响员工工作幸福感。一方面,工作场所智能技术的引入使得工作特征发生变化。部分体力型工作将通过智能设计完成机器替代,智能机器承担了大部分重复、机械型的工作。知识型工作者进行创造性劳动的工作方式也可以通过算法搜索引擎优化,减少时间与精力的损耗,降低工作要求,削弱“资源损耗”路径。另一方面,技术变革产生的优势补充了员工的个人资源。具体来看,人工智能技术可以快速响应常规性、具有结构的任务并处理,也可以快速搜寻与任务对象特征相关的信息,为决策提供参考,还能采用程序算法根据任务对象匹配多种科学的解决方案,提供半生成决策。这都赋予员工自由决策、工作把控能力,提高了工作自主性。研究表明随着个人对工作控制程度的上升,工作满意度也会提高[21],形成了“资源增益”路径。此外,员工的工作幸福感还可能是来自于工作场所中放大了的“干中学”效应。换句话说,人工智能具备丰富的知识储备、超级运算能力[23],缩短了员工学习知识技能的时间成本,为其职业成长与发展也提供了更多的可能性。职业成长属于工作资源一部分,进一步提高员工胜任能力,最终提高工作幸福感。因此提出假设:

H1 工作场所智能技术使用正向影响员工的工作幸福感。

1.2 工作重塑的中介作用

Wrzesniewski 等[16]认为工作重塑是指员工积极主动改变工作边界、对工作的认知以及关系边界,从而重塑工作的一种行为,并把工作重塑的方式分为任务重塑、关系重塑和认知重塑三种。其中任务重塑是指工作内容与范围发生的变化[24],智能技术使用带来工作特征的变化,因此与任务重塑最为契合。根据JD-R 模型,工作重塑是组织中员工主动寻求工作资源的行为[25]。智能技术使用一方面补充了个人资源,使员工具有更多的工作自主性,研究表明工作上具有较多自主性的员工更可能和更多机会去进行工作重塑[26];另一方面提高了员工的胜任感与控制感,使其高效率完成任务的同时,也能对棘手的工作任务寻求更多解决办法,也就越能决定工作方法与速度[27]。此外,还带来了关系重塑。以往研究认为关系重塑发生在人与人的互动中[28],但随着智能机器引入工作场域,员工越来越将其视为工作伙伴,良好的人机互动关系也会带来工作资源。伴随着工作资源的增加,员工会通过调整个人行为和关系,调动资源自发进行工作重塑。

工作重塑积极影响员工工作幸福感。首先,员工自发进行工作重塑的目的是为了更好地获得工作意义。研究表明有效的工作重塑能唤醒个体工作意义感[29]。即员工从工作本身获得内在乐趣与满足状态的程度,而不再仅仅是追求工作提供的物质与经济利益,进而提高工作的幸福感知。其次,根据JD-R 模型,职业成长可以看作一种工作资源,是影响工作幸福感的重要前因。个体可以通过工作重塑,对工作进行积极地重新建构获取所需资源[30],使自身的活力与潜能充分发挥出来,实现自我成长与职业发展,提高了员工工作幸福感。最后,工作重塑让员工在工作资源与工作要求之间取得动态平衡[31],避免角色过载或资质过剩,缓解工作倦怠、工作压力等带来的消极情绪,提高积极感受。因此提出假设:

H2 工作重塑在智能技术使用与员工幸福感关系之间起中介作用。

1.3 威权型领导的调节作用

情境化变量可以有效识别组织行为的作用边界。领导风格作为情景因素之一,会影响员工主动做出工作重塑行为的可能性[32]。

威权型领导是指领导者对追随者施以强大的控制与权威,并要求追随者无条件服从的领导风格[33]。当外部环境出现技术变革,如智能技术的出现,意味着环境发生了VACU(复杂性Complexity、模糊性Ambiguity、不确定性Uncertainty、波动性Volatility)变化。面对这种变化,管理者通常会收缩授权的范围与程度,通过威权提高对外部环境变化的响应速度,以增强组织适应性。但采取此种措施,也意味着减少了员工的工作自主性[34],对员工的主动性行为与组织认同具有破坏性作用[35],也会进一步地影响员工的工作重塑。Bakker 等[18]关于JD-R 模型综述中的一个命题认为,工作资源(自主性、社会支持、绩效反馈、职业成长)的丰富是员工做出类似工作重塑等主动性行为的主要原因。威权型领导漠视下属,倾向大权在握、决策独断、独享信息,极大削弱了员工的自主性与获得的社会支持。有限的工作资源使得员工工作重塑意愿降低。同时,威权型领导对下属的控制与决策独断使得员工感受到自己不被重视与尊重,如果违反领导意图也可能招致相应的惩罚,增加了工作压力,工作重塑意愿降低。所以威权型领导程度高,员工没有较大的自主性来改变自身工作条件与方式,也无法获取领导的意见与授权去重新界定工作边界,智能技术使用就越无法形成员工的工作重塑。相反,威权型领导程度低,员工就有权利对工作做一定程度的重新设计,也能在领导意见的辅助下更加有效地进行工作重塑,工作重塑的方向感强,智能技术使用也就更能带来员工工作重塑。由此提出假设:

H3 威权型领导调节了智能技术使用与工作重塑的关系。

根据前文所述,威权型领导通过减少工作资源、增加工作要求,降低了智能技术使用后员工进行工作重塑的意愿与程度。同时,工作重塑又与员工对工作意义、工作幸福感的感知息息相关。所以威权型领导程度较高,智能技术使用后,员工工作重塑程度被降低,工作幸福感也间接被降低。反之,员工工作幸福感就高。因此提出假设:

H4 威权型领导调节了智能技术使用通过工作重塑对员工工作幸福感的产生的间接影响。

根据以上分析,本研究构建理论模型如图1 所示。

图1 理论模型

2 研究设计

2.1 研究样本

本研究依托线上平台Credamo 见数进行问卷的发放与回收。该平台可以杜绝机器作答,保证问卷收集有较好的效度。为确保调研数据的有效性与可靠性,问卷封面注明本次调研仅用于学术研究,问卷填写以不记名形式进行。问卷主要包含人口统计学变量(性别、年龄、工作年限等)、智能技术使用、工作重塑、威权型领导、员工工作幸福感。共收集问卷480 份,剔除空白项较多和具有规律作答,最终获得有效问卷415 份,问卷回收有效率为86.4%。填写者主要来自安徽、上海、江苏等城市;性别方面,男性58.1%,女性41.9%;年龄方面,18 到25 岁占15.7%,26 到35 岁占比50.8%,36 到45 岁占比20.7%,45 岁以上占比12.8%;工作年限,1 到2 年占16.2%,3 到5 年占51.8%,6 到10 年占21.4%,10 年以上10.6%;受教育程度,中专/高中学历及以下占11.6%,大专占27%,本科占53%,研究生及以上占8.4%。

2.2 变量测量

本文量表借鉴以往研究的成熟量表,根据研究内容自行编写,并严格遵循标准的翻译、回译、修正程序,将英文汉化。问卷设计采用Likert 五点记分法,依次从完全不符合(1 分)到完全符合(5 分)。

智能技术使用 参考Medcof[36]的量表,共3 个题项,包括“我使用人工智能来执行我的大部分工作职能”“我大部分时间都花在人工智能上”“我在人工智能上做出重大工作决策”。量表的内部一致性系数为0.806。

工作重塑 参考Bruning[37]编制开发的量表,包括7 个维度30 个题项。如“通过在重要的事件中提供我的观点来拓展我的工作角色”“积极地去提高我与工作中其他人的沟通质量”“自主地训练新的技术”等。量表的内部一致性系数为0.833。

威权型领导 参考郑伯埙[38]的量表,包括“领导要求我们完全服从他/她的指示与命令”等8 个题项。量表的内部一致性系数为0.864。

员工工作幸福感 参考Zheng[8]的量表,包括“我满足于当前的工作职责”“我能找到丰富工作的途径”等6 个题项,量表的内部一致性系数为0.815。

3 数据分析与实证检验

3.1 共同方法偏差

为避免可能出现的同源方差问题,保证数据的效度,本研究进行了同源方差检验。采用Harman 单因素法进行探索性因子分析。检验结果显示第一个因子解释的变异量为26.324%,在标准范围以内。将没加入共同方法偏差的因子分析模型和加入共同方法偏差为潜变量的模型进行比较,结果如表1 所示。与基准模型相比,比较模型拟合效果并未得到显著改善。因此本研究的共同方法偏差并不严重。

表1 验证性因子分析表

3.2 验证性因子分析

在检验变量的区分效度时,本研究使用Amos22.0 软件进行验证性因子分析,结果如表1 所示。与三因子、二因子、单因子模型相比,四因子模型拟合程度良好,匹配指数均在可接受范围内(χ2/df=1.457,RMESA=0.031,CFI=0.952,TLI=0.966,SRMR=0.035)。因此,4 个变量之间的区分效度较高。

3.3 描述性统计与相关分析

变量均值、标准差与相关系数见表2。智能技术使用与工作重塑的相关系数显著(β= 0.277,p<0.001),与员工工作幸福感相关系数显著(β= 0.375,p<0.001);威权型领导与工作重塑的相关系数显著(β= 0.400,p<0.001),与员工工作幸福感相关系数显著(β= 0.393,p<0.001);工作重塑与员工工作幸福感的相关系数显著(β= 0.478,p<0.001)。表明自变量可以很好地解释中介变量,中介变量也可以解释因变量,假设得到初步支持。

表2 主要变量的均值、标准差和相关关系

3.4 主效应与中介效应检验

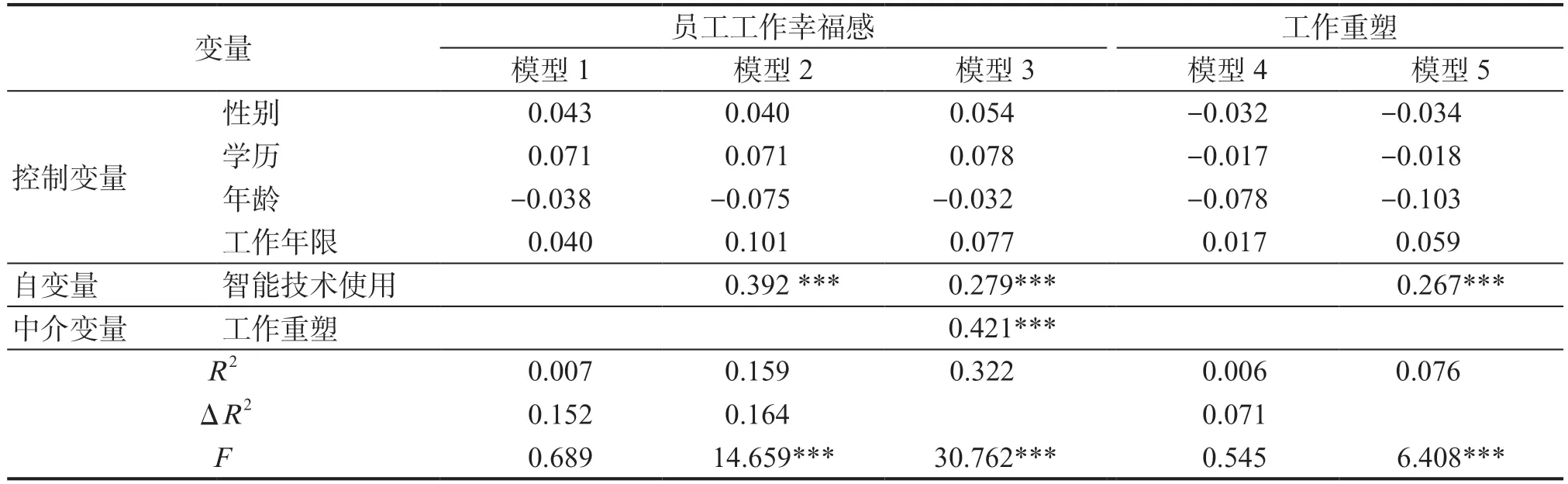

本研究利用SPSS 26.0 对样本数据的主效应、中介效应、调节效应进行回归分析,旨在更为全面系统地检验智能技术使用对员工工作幸福感的影响机制以及工作重塑在两者之间的中介作用。选取性别、学历、年龄、工作年限作为控制变量,采用层次回归进行验证,结果如表3 所示。

表3 主效应与中介效应回归结果

由模型2 可知,智能技术使用与员工工作幸福感显著正相关(β= 0.392,p<0.001),说明智能技术使用显著正向影响员工工作幸福感,因此假设H1 得到验证。

其次,采用三步法检验工作重塑的中介作用。第一步,主效应智能技术使用对员工工作幸福感影响存在且显著(β= 0.392,p<0.001)。第二步,由模型5 可知自变量智能技术使用对中介变量工作重塑影响存在且显著(β= 0.267,p<0.001)。第三步,在模型2 的基础上加入中介变量即模型3,可以看出智能技术使用与员工工作幸福感回归系数下降,但依然显著(β= 0.279,p<0.001),表明工作重塑部分中介了智能技术使用与员工工作幸福感之间的关系,假设H2 得到了支持。

3.5 调节效应检验

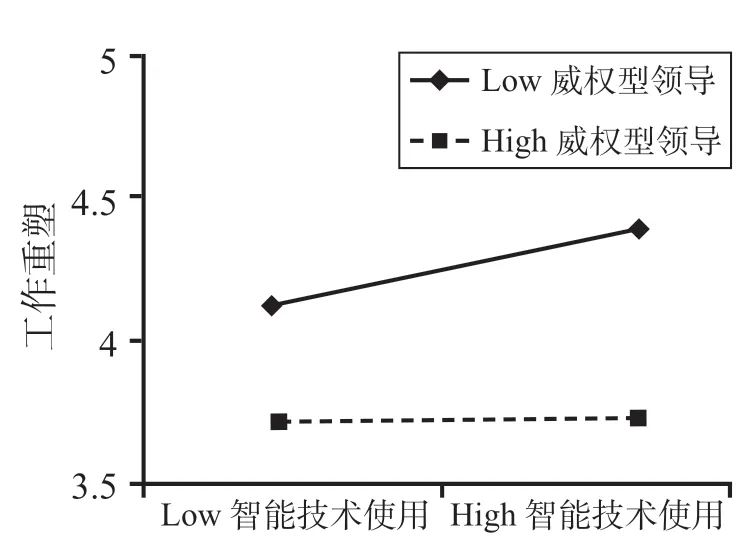

为降低多重共线性,减少误差,在检验威权型领导的调节效应时对自变量智能技术使用和调节变量威权型领导进行中心化处理。样本的回归结果如表4 所示,由模型9 可知,智能技术使用与威权型领导的交互项对工作重塑的影响负向且显著(β= -0.148,p<0.01),并且与模型7 中智能技术使用与工作重塑的回归系数相反,说明威权型领导对智能技术使用与工作重塑关系起到了负向调节作用。

表4 回归分析结果

同时,根据简单斜率图(如图2)可以看出,在高威权型领导水平下,曲线的斜率变小,即在较高程度的威权型领导水平下,智能技术使用对工作重塑的正向效应被削弱了。因此假设H3成立。

图2 交互效应的简单斜率图

本文采用bootstrap 抽样方法对有调节的中介效应进行检验(如表5 所示)。威权型领导程度较低的情况下(均值-1SD),工作重塑在智能技术使用和员工工作幸福感之间的间接效应为0.1288,95%置信区间为[0.0759,0.1970],不包含0;在威权型领导程度较高时(均值+1SD),间接效应95%置信区间为[-0.0409,0.0959],包含0,间接效应由显著变为不显著。由此表明模型的被调节中介效应存在,假设H4 得到验证。

表5 被调节的中介作用检验结果

4 结论和建议

4.1 研究结论

本研究采用JD-R 模型探索了工作场所中智能技术使用对员工工作幸福感的影响。通过对415 份问卷调研数据进行实证分析。结果发现:智能技术使用对员工工作幸福感有显著的正向影响。工作场所中智能技术使用可以丰富员工的工作资源,降低工作要求,减少个人资源在职业中的损耗,此外也赋予员工更新技能,实现职业成长的机会,进而提高工作幸福感。

本研究进一步探讨了智能技术使用通过工作重塑影响员工工作幸福感的路径。研究发现:工作重塑在智能技术使用与员工工作幸福之间起部分中介作用。基于JD-R 模型,本研究认为工作重塑是员工工作资源的“资源增益路径”,智能技术使用给员工带来更多的工作自主性与工作资源,使其具备进行任务维度工作重塑的条件,同时也带来新型的人机关系,产生关系维度的工作重塑。而工作重塑又进一步提高员工工作意义感,积极影响员工工作幸福感。

本研究还考察了威权型领导对于智能技术使用与工作重塑关系之间的调节效应。研究发现:威权型领导负向调节智能技术使用与工作重塑之间的关系,能够削弱员工因智能技术使用带来的技术革新而采取的主动工作重塑行为。本结论也佐证了威权型领导对组织以及员工个人的消极影响[39]。在出现技术变革时,管理者威权确实能提高组织的灵活性、对市场变化的适应能力,但却是以牺牲员工部分有效性为前提,因此威权型领导对权力的高度集中对员工工作重塑和员工工作幸福感均具有破坏性作用。

4.2 管理启示

首先,本研究为组织管理者和员工提供了智能技术使用技术赋能效应的启示。不管员工是否意识到或真正参与了智能技术在工作场所中的使用,智能技术都在逐渐改变员工的工作方式,并提供了新型的同事关系与智能化的工作场景。管理者与员工均需要正视智能技术使用带来的影响,虽然智能技术在很多基础工作上代替了员工原来发挥的作用,应该认识到智能技术的出现与应用是提升自身效率的一大助力。当组织内部环境发生变化时,员工应积极进行工作重塑,重新找到自身在人与机器承担职责中的定位,提高工作幸福感。其次,当组织环境发生动态变化时,威权虽然是应对环境复杂性可选的方式,管理者也应该认识到威权型领导对员工工作幸福感的消极作用,应把握好集权与授权程度,适当给予员工工作自主性,这不仅有利于员工进行工作重塑,提高组织的效率,而且可以提高员工的工作幸福感,提高组织认同与凝聚力,也变相提高了组织在复杂环境下、技术变革时的生存能力。最后,企业也应该加强对员工智能技术使用或相关技能的培训,职业发展是员工考虑进行工作重塑的一个重要前因,只有将技能培训与员工职业成长相挂钩,员工才能更有效地进行工作重塑,从而增强工作幸福感。