微时代大学生人际信任度的实证研究

2024-03-07王雯婷

[摘 要]为强化对大学生微时代人际信任度的实证研究,采用微媒体使用调查问卷、微媒体人际信任量表对420名大学生人际信任度进行测量。结果表明:微时代大学生人际信任度较高;微时代大学生人际信任度在年级维度存在显著差异,年级高低与人际信任度显著正相关;微时代大学生人际信任度在专业维度存在显著差异,理工科学生人际信任度明显高于文科大学生;微时代大学生人际信任度在干部经历维度存在显著差异,有学生干部经历大学生得分明显高于无学生干部经历大学生。微时代大学生人际信任度在性别、生源地、居住方式、微媒体使用时间及频率等维度不存在显著差异。对此,需要进一步强化高校思想政治教育与心理健康教育,引导青年学生正确认识微媒体、形塑正确的网络人际信任观。

[关键词]微时代;大学生;人际信任度;思想政治教育;心理健康教育

[中图分类号] G641 [文献标志码] A [文章编号] 1008-2549(2024) 01-0019-06

网络人际信任是指处于风险网络环境中的个体,谋求自身弱点不被利用的一种预期,[1]或是个体在人际互动进程中,基于交往对象言辞、承诺可靠性做出的一种预期。[2]网络人际信任的匿名性以及不可预期性决定了其脆弱性与认知性特征。[3,4]一般来说,影响网络人际信任的初始因素包括:公共性、能力、仁慈、内部规范、责任感以及快速信任形塑中的面孔可信度等;[5,6]网络人际信任度形塑,往往经历基于计算的信任、基于知识的信任、基于认同的信任三个阶段;[7]网络人际信任度外现往往以安全感知状况为主要表现。[8]

学术界在测量网络人际信任过程中,基本上形成了评估模型、传播模型、预测模型。[9-11]当前,学术界认为网络人际信任研究的前沿问题包括:手机依赖与网络人际信任关联性、网络成瘾视域下的人际信任问题、网络社交中的人际信任问题等,[12-14]其中,大学生网络人际信任问题已经成为社会各界广泛关注的议题。

强化对大学生网络人际信任的研究,亟须进一步强化大学生网络人际信任度的计算与测量。对此,学界已进行了扎实且极具借鉴价值的研究工作,比如,依托艾森克人格问卷简式量表中国版(EPR-RSC)的大学生网络使用调查,[15]依托网络人际信任问卷调研的安全感中介作用研究,[16]依托网络空间人际信任量表调研的网络人际信任中介效应研究。[17]

测量大学生网络人际信任度,基于初始信任阶段的自我表露、人际信任深层次演绎维度的主动接纳以及人际信任度外现阶段的安全感需求,已然成为人们审视大学生网络人际信任状况、探究应对策略与社会支持方式的三大视角。在此,本文拟从上述三个维度,对微时代大学生人际信任度加以测量。

一、方法

(一)被试

采取整群随机抽样的方法,选取某地区四所高校(部属高校三所,省属高校一所)的420名本科生、硕士生作为调查对象。其中,男生219名、女生201名;理工科学生244名、文科学生176名;大一学生85名、大二学生78名、大三学生95名、大四学生86名、研究生76名。

(二)工具

1.微媒体使用调查问卷

采用自拟人口学和微媒体使用情况问卷采集相关资料,包括性别、年级、专业、生源地、学生干部经历、微媒体使用时间、频率等。

2.微媒体人际信任量表

参照丁道群的研究,[18]修订高华辉编制的社会媒体环境下大学生人际信任调查问卷,[19]修订后的问卷共12个条目,从“完全不同意”到“完全同意”分别给予1-5分的评定。计算12个项目的总分(12-60分),得分越高表示网络人际信任度越高。修订后的问卷,旨在从自我表露、主动接纳和安全感需求三个维度探究大学生网络人际信任度。

经检验,该问卷信度在0.61-0.73之间,效度在0.55-0.78之间;基于SPSS 20.0的数据统计分析,微媒体使用与微媒体信任各维度得分的比较采用单因素方差分析和LSD-t检验等,检验水准α=0.05。

二、结果

(一)微时代大学生人际信任度的整体状况

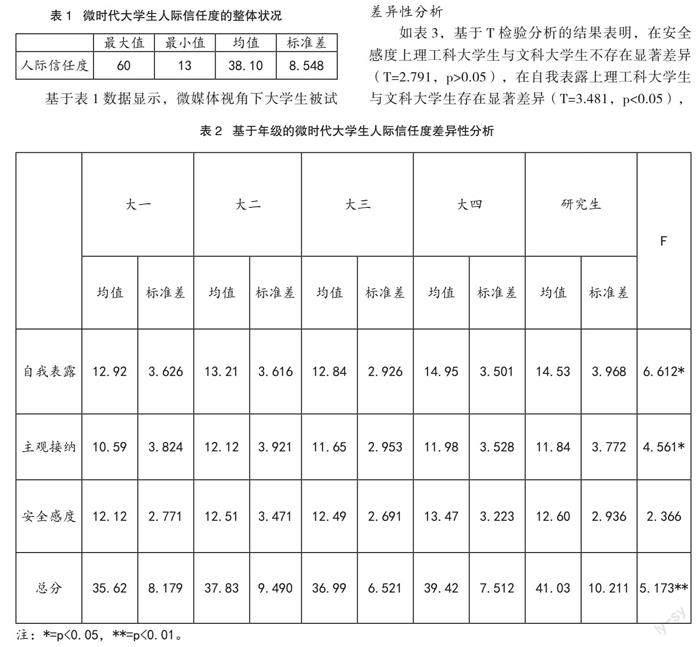

基于表1数据显示,微媒体视角下大学生被试的人际信任度得分均值为38.10分,高于理论中值36分,由此说明微时代大学生人际信任度偏高。

(二)基于年级的微时代大学生人际信任度差异性分析

如表2,基于单因素方差分析的结果表明:不同年级的大学生自我表露(F=6.612,P<0.05)、主观接纳(F=4.561,P<0.05)、人际信任度(F=5.173,P<0.01)三个因素上存在显著差异,在安全感度上不存在显著差异。根据数据进一步比较分析得出自我表露得分由高到低依次为:大四>研究生>大二>大一>大三;主观接纳得分由高到低依次为:大二>大四>研究生>大三>大一;人际信任总分得分由高到低依次为:研究生>大四>大二>大三>大一。由此说明:微时代大学生人际信任度在年级维度存在显著差异,年级高低与人际信任度显著正相关。

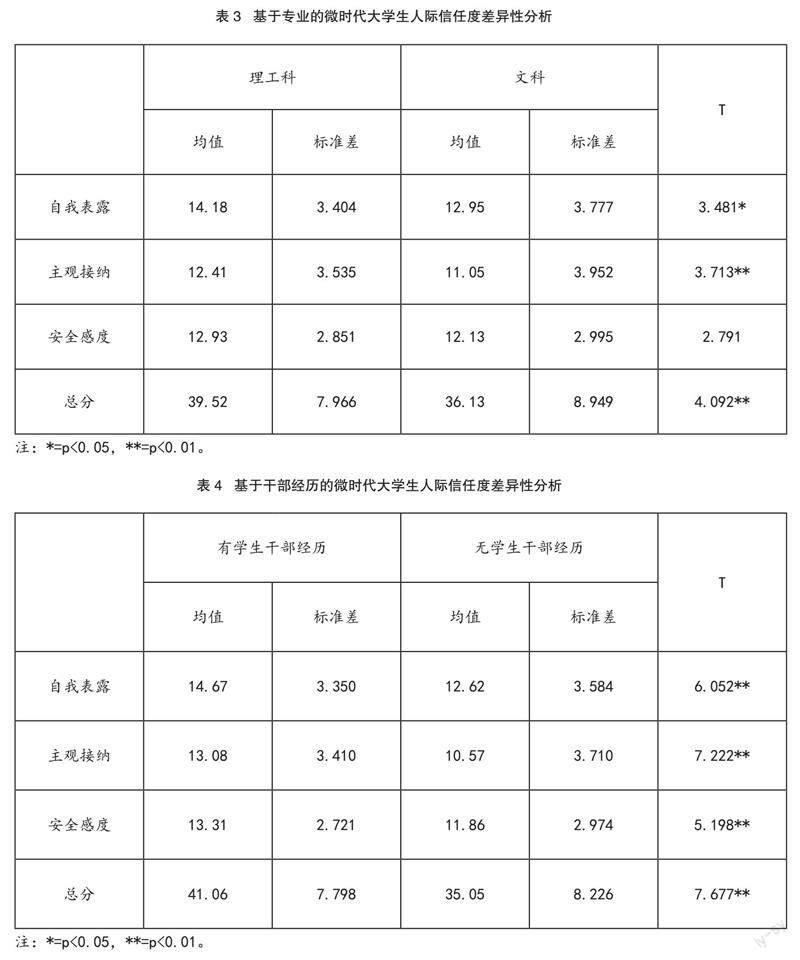

(三)基于專业的微时代大学生人际信任度差异性分析

如表3,基于T检验分析的结果表明,在安全感度上理工科大学生与文科大学生不存在显著差异(T=2.791,p>0.05),在自我表露上理工科大学生与文科大学生存在显著差异(T=3.481,p<0.05),在主观接纳和人际信任分总分上存在显著差异(T=3.713,p<0.01;T=4.092,p<0.01)。四个因素得分上,理工科大学生得分均高于文科大学生,由此说明:微时代大学生人际信任度在专业维度存在显著差异。

(四)基于干部经历的微时代大学生人际信任度差异性分析

如表4,基于T检验分析的结果表明,在微媒体视角下人际信任的四个因素上有学生干部经历的大学生与无学生干部经历的大学生均存在极显著性差异,四个因素得分上,有学生干部经历的大学生得分均高于无学生干部经历的大学生。由此说明:微时代大学生人际信任度在干部经历维度存在显著差异。

此外,调查数据显示,在微媒体视角下自我表露、主观接纳、安全感度和人际信任总分在性别、生源地、居住方式、微媒体使用时间及频率上并不存在显著差异。

三、讨论

(一)微时代大学生人际信任度偏高

调研数据显示,微时代大学生人际信任水平普遍偏高,总平均分为38.10分,高于理论中值36分。其中低于理论中值人数占总人数47.6%,高于理论中值人数占总人数52.4%。由此说明微时代大学生人际信任度明显偏高,这与之前部分学者的研究成果有所不同。[20]出现这种差异性的影响因素大致包括:第一,随着网络技术的快速发展与有效普及,近年来社会各界对于大学生网络人际交往日益重视,并开展各项工作予以引导,尤其是高校思想政治教育与心理健康教育工作的开展,对于大学生人际信任度的形塑具有重要作用。第二,微时代大学生人际交往与现实中的人际交往不同,即微时代的到来使得大学生人际信任度发生了更为复杂的变化。实际上,微媒体的广泛应用使得大学生的人际交往方式呈现出多元化的演绎态势,必然对其人际信任度形塑产生重要影响。再加上大学生群体由“95”后向“00”后的过渡,群体结构变化日益明显,也会产生与之前大学生群体人际信任度不尽相同之处。第三,微媒体的广泛应用,广大青年学生更樂于使用微博、微信等社交软件展示自我,与他人沟通交流,这在一定程度上提升了大学生的网络人际信任度。

但是,大学生网络人际信任度较高也暗藏着多重危机,比如,易受网络不良思潮的侵蚀、遭遇网络诈骗等,其中,较高网络人际信任度暗藏的网络技术依赖性危机更应引起人们的警惕。对此,高校需要针对微博、微信等新型媒体在青年学生群众的广泛应用以及大学生网络人际信任度偏高等实际状况,强化微时代大学生思想政治教育工作,助推青年学生的健康成长。

首先,实现线上线下相衔接,积极构建大学生丰富、全面的人际交往新模式。微博、微信等新型技术在大学生群体中的广泛应用,激发了青年学生主动交往的积极性,这是对传统面对面人际交往方式的转变,有助于缓解大学生人际交往中的各种压力,重塑人际交往的自信心。因此,高校需要进一步强化大学生的思想政治与心理健康教育工作,积极形塑“学习—交往—进步”的校园微媒体交友机制。其次,学校宣传部门、团学组织还需要强化对校园讯息的监测与甄别,对于学生高度关注的校园议题,需要第一时间予以回应,对于校园传播的各种虚假信息,及时清除,促进校园微媒体交往的健康发展,从而为广大青年学生的网络人际交往营设良好氛围。

(二)微时代大学生人际信任度的差异性分析

第一,基于年级的微时代大学生人际信任度差异性分析。大四学生及研究生的信任度普遍高于大三之前的学生,由此说明,大学是青年学生认识世界、认识自我、形塑正确价值观的重要阶段。但同时也反映出部分大学生存在日益沉溺网络、手机依赖与孤独感日益加剧的危机,“手机依赖与孤独感和网络空间人际信任显著正相关,网络空间人际信任与孤独感存在显著正相关”。[21]

对此,要求高校进一步强化对大学生网络人际信任度的检测,其中,鉴于“网络人际信任和手机依赖呈显著正相关”,[22]降低大学生的手机依赖性以及孤独感具有明显效果。因此,高校思想政治教育与心理健康教育工作者需要建立健全学生心理测评、思想动态跟踪考查机制,尤其是对其微博、微信的动态更新进行跟踪分析,定期检测、反复对比,实现对青年学生思想动态的实时把握,进而在线上线下思想政治教育协作运行中,引导大学生在降低手机依赖性的过程中,形塑其正确的网络人际信任观。

第二,基于专业的微时代大学生人际信任度差异性分析。理工科大学生与文科大学生在自我表露、主观接纳、人际信任总分上均存在显著差异,理工科大学生得分整体高于文科大学生。由于专业学习以及知识构成的差异,不同专业的学生往往对网络人际信任存在不同的认知。

对此,高校在思想政治教育、心理健康教育工作中,一方面需要强化不同专业学生网络人际信任度的计算测量、对比分析工作,细化不同专业学生网络人际信任度的差异性,另一方面则需要根据不同专业学生网络人际信任度的情况,针对性地制订应对方案。当然,更需要实现不同专业学生间的沟通交流,引导广大青年学生正确使用微媒体、正确认识网络虚拟空间与现实世界。

第三,基于干部经历的微时代大学生人际信任度差异性分析。调查数据显示,有学生干部经历的大学生得分均高于无学生干部经历的大学生,这说明大学生担任学生干部能实现自我锻炼,往往更乐于使用微博、微信等积极与他人沟通交流,彰显出微时代青年学生的新风尚、新面貌。网络人际信任度较高既体现了青年学生依托微媒体进行人际交往的积极性,同时也因暗藏多重危机而引人关注。

对此,高校一方面需要强化微时代学生干部的思想政治教育工作,引导其正确认识微媒体、正确使用微媒体,培育微时代校园学生领袖,这既是助推青年学生健康成长的重要举措,又有助于高校思想政治教育工作实效性的提升;另一方面,则需要强化学生干部的网络素养教育,引导其正确认识微媒体中潜藏的多元社会思潮,提高其网络人际交往中的警惕性,谨防网络诈骗。

(三)意义及展望

大学期间是青年学生接受新鲜事物最快、自我同一性发展的关键阶段,因此,基于虚拟空间的大学生人际互动情况以及人际信任情况均会对其身心健康发展产生重要影响。[23]在此,本研究强化对大学生网络人际信任度的监测分析,为高校思想政治教育、心理健康教育提供了有力支撑。

第一,微时代大学生人际信任度明显偏高,一方面,说明随着微时代的到来,以微博、微信等为代表的新兴技术已经成为广大青年学生人际交往的重要方式,已然贯穿大学生新闻资讯获取、社会志愿服务、在线学习互动、课余实践拓展、文体娱乐活动等日常学习生活的各个方面;另一方面,也要求我们必须警惕其中暗藏的危机。第二,微时代大学生人际信任度在年级、专业、干部经历等维度的差异性,则要求我们实现大学生网络人际信任度甄别、监测的类别化,探究不同群体间大学生网络人际信任度的差别,并采取针对性措施予以应对。第三,微时代大学生网络人际信任度研究是一项长期性、关涉青年健康成长与高校思想政治工作的重大课题,因此,人们还需要从手机依赖、网络成瘾、网络社交等多视角,从自我表露、主动接纳、安全感需求等多维度,进一步深化该课题的研究工作。

四、结论

1.微时代大学生人际信任度较高。

2.微时代大学生人际信任度在年级维度存在显著差异,年级高低与人际信任度显著正相关。

3.微时代大学生人际信任度在专业维度存在显著差异,理工科大学生人际信任度明显高于文科大学生。

4.微时代大学生人际信任度在干部经历维度存在显著差异,有学生干部经历的大学生得分明显高于无学生干部经历的大学生。

5.微时代大学生人际信任度在性别、生源地、居住方式、微媒体使用时间及频率等维度不存在显著差异。

参考文献:

[1]Corritore, C. l., Kracher, B., Wiedenbeck, S., 2003, On-Line Trust: Concepts, Evolving Themes, a Model, International Journal of Human-Computer Studies58(6), pp.737-758.

[2] Feng, J. J., Preece, J., 2004, Empathy and Online Interpersonal Trust: A Fragile Relationship, Behaviour & Information Technology23(2), pp.97-106.

[3]Wilson, J. M., Straus, S. g., McEvily, B., 2006, All in Due Time: The Development of Trust in Computer-Mediated and Face-To-Face Teams, Organizational Behavior and Human Decision Processes99(1), pp.16-33.

[4]Ho, S. M., Ahmed, I., Salome, R., 2012, Whodunit? Collective Trust in Virtual Interactions, Social Computing, Behavioral-Cultural Modeling and Prediction72, pp.348-356.

[5]Rusman, E., van Bruggen, J., Sloep, P., Koper, R., 2010, Fostering Trust in Virtual Project Teams: Towards a Design Framework Grounded in a Trust Worthiness Antecedents(Twan) Schema, International Journal of Human-Computer Studies68(11), pp.834-850.

[6]Oosterhof, N. N., Todorov, A., 2008, The Functional Basis of Face Evaluation, Proceeding of the National Academy of Sciece of the United States of America105(32), pp.11087-11092.

[7]Kuo, F. Y., Yu, C.P., 2009, An Exploratory Study of Trust Dynamics in Work-Oriented Virtual Teams, Journal of Computer-Mediated Communication14(4), pp.823-854.

[8]張凤娟,刘珍,范翠英.网络社会支持与网络安全感对大学生主观幸福感的影响[J].教育评论,2014(2):52-54.

[9]Caverlee, J., Liu, L., Webb, S., 2010, The Socialtrust Framework for Trusted Social Information Management: Architecture and Algorethms, Information Sciences180(1), pp.95-112.

[10]Golbeck, J. A., 2005, Computing and Applying Trust in Web-Based Social Networks, Unpublished doctorial dissertation, University of Maryland, College Park, MD, USA.

[11]Zolfaghar, K., Aghaie, A., 2012, A Syntactical Approach for Interpersonal Trust Prediction in Social Web Applications: Combining Contextual and Structural Data, Knowledge-Based Systems(26), pp.93-102.

[12]赵文进.青年学生手机依赖与网络人际信任的关系:安全感的中介作用[J].北方民族大学学报:哲学社会科学版,2016(6):102-105.

[13]刘穗,喻承甫,阮婷,张卫.母亲心理控制与青少年网络成瘾:人际信任和同伴依恋的中介作用[J].心理研究,2017(6):44-50.

[14]金鑫,李岩梅,李小舒,杨立谦,劳煜晨.网络社交态度、网络信任、人际信任与社交焦虑、孤独感之间的关系[J].中国临床心理学杂志,2017(1):185-187,16.

[15]汪丹丹.大學生网络人际信任的研究[D].上海:华东师范大学,2008.

[16]赵文进.青年学生手机依赖与网络人际信任的关系:安全感的中介作用[J].北方民族大学学报:哲学社会科学版,2016(6):102-105.

[17]张蓬叶.大学生网络自我效能感、网络人际信任与网络利他行为的关系研究[D].保定:河北大学,2017.

[18]丁道群,沈模卫.人格特质、网络社会支持与网络人际信任的关系[J].心理科学,2005(2):300-303.

[19]高华辉.社会媒体环境下大学生人际信任研究[D].南京:南京航空航天大学,2015.

[20]庞彤彤,宋凤宁.大学生人际信任度研究[J].社会心理科学,2006(1):63-66.

[21]姜永志,刘勇,王海霞.大学生手机依赖、孤独感与网络人际信任的关系[J].心理研究,2017(3):82-87.

[22]赵文进.青年学生手机依赖与网络人际信任的关系:安全感的中介作用[J].北方民族大学学报:哲学社会科学版,2016(6):102-105.

[23]苏丽丽,印小玲.大学生网络人际信任问题研究[J].中国成人教育,2014(24):78-80.

(责任编辑:刘洁)

作者简介:王雯婷(1986—),硕士,党委学生工作部国家大学生文化素质教育基地办公室主任,研究方向:思想政治教育。

An Empirical Study of Interpersonal Trust of University Students in the Micro Era

Wang Wenting

( Department of student affairs, Party Committee, Southwest Jiaotong University )

Abstract: In order to strengthen the empirical research on interpersonal trust of university students in the micro era, a survey using micro-media and the Micro Media Interpersonal Trust Scale was conducted to measure the interpersonal trust of 420 university students. The results indicate that the interpersonal trust of university students in the micro era is relatively high. There are significant differences in interpersonal trust among university students in the micro era in terms of grade, with a significant positive correlation between higher grades and interpersonal trust. Interpersonal trust also varies significantly among university students in the micro era in terms of majors, with science and engineering students showing significantly higher interpersonal trust than students in the liberal arts. There are significant differences in interpersonal trust among university students in the micro era based on leadership experience, with students who have experience as student cadres scoring significantly higher than those without such experience. Interpersonal trust among university students in the micro era shows no significant differences in dimensions such as gender, hometown, living arrangements, micro-media usage time, and frequency. In response to these findings, it is necessary to further strengthen ideological and political education as well as psychological health education in universities, guiding young students to have a correct understanding of micro-media and shaping a proper perspective on online interpersonal trust.

Key words: Micro era; University students; Interpersonal trust; Ideological and political education; Psychological health education