COVID-19 对太湖重金属污染及水生生态风险的影响*

2024-03-01王遵尧刘红玲

刘 娜 刘 俐 王遵尧 刘红玲,2

(1.南京大学环境学院,污染控制与资源化研究国家重点实验室,南京,210023;2.江苏省生态环境保护化学品安全与健康风险研究重点实验室,南京,210023)

自COVID-19 爆发,多个国家和地区的人口活动大幅降低[1−2],农业、工业等经济活动明显减少[3−5],人类生活和社会经济受到负面影响.但从自然环境角度看,疫情管控也带来一定的积极影响,如已有研究表明,空气污染在疫情管控期间显著下降,野生动物的活动范围相对扩大[6−8].目前疫情对环境的影响研究主要集中于大气环境方面,对水环境的影响研究还较为缺乏.

太湖作为长江三角洲的中心地带,人口和经济发展迅速,大量工业农业和生活废水排入水体,导致太湖水体重金属含量不断升高,水环境受到不良影响[9−11].同时,水生生物对重金属敏感度高[12],其中铜、锌、铅、镉、铬为太湖主要的重金属污染物[13−14],对太湖水生生物健康存在较大的潜在危害[15−17].为探究COVID-19 管控对重金属污染下的太湖水质及水生生态风险的影响,针对太湖水体中5 种主要重金属元素(铜、锌、铅、镉、铬),利用内梅罗指数法和联合概率法(Joint probability curve,JPC)评价重金属污染下的太湖水质及重金属的水生生态风险,并进行疫情爆发前和疫情期间的对比分析.通过PCA-APCS-MLR 模型定量解析重金属来源,结合太湖周边经济活动变化,分析COVID-19 管控引发的人类活动变化对太湖水环境的影响,以期为太湖重金属污染监管和水生生物的保护提供支撑.

1 材料和方法(Materials and methods)

1.1 水样采集和测定

太湖横跨江浙两省.根据江苏省针对疫情一级响应(2020.1.24)[18]和应急响应启动时间(2021.7.21)[19],本研究分为疫情爆发前(2019.9—2020.1)和疫情管控期间(2021.6—2021.7)两个时段进行分析.分别于2019.9—2020.1 和2021.6—2021.7 对太湖水生态功能区的52 个代表性点位(图1(a))和8 个重污染区的代表性点位(图1(b)),根据HJ/T 91[20]和HJ 495[21]的相关规定进行水样采集,经0.45 μm 水性微孔滤膜过滤,滤液中加入适量硝酸使硝酸含量达1%作为测定水样.采用电感耦合等离子体质谱(ICPMS(NexION 300X))根据《水质65 种元素的测定电感耦合等离子体质谱法》标准[22]测定太湖5 种重金属的离子浓度.

1.2 水质评价

内梅罗指数法可指示水质并识别污染关键因子[23−24],且对太湖水质评价具有良好的适用性[25].采用内梅罗指数法对COVID-19 爆发前和疫情管控期间的太湖水质进行评价,计算方法如式(1)—(2).式中,Ii为重金属i的污染指数,S为重金属的综合污染指数,Ii,max为最大重金属污染指数,Ci为重金属环境浓度(μg·L−1),C0i为评价标准值(μg·L−1),k为重金属元素数量.

基于内梅罗污染等级划分原则[24],考虑地表水环境质量(GB3838—2002)中化合物指标共18 项[26].本研究赋予5 种目标金属指数3 倍权重,以期更准确地反映太湖水质.最终水质评级原则为:S×3 <0.80,优良;0.80 ≤S×3 < 2.50,良好;2.50 ≤S×3 < 4.25,较好;4.25 ≤S×3 <7.20,较差;S×3 ≥ 7.20,极差.

1.3 水生生态风险评价

联合概率法(Joint probability curve,JPC)结合化合物环境暴露水平和毒性,反映暴露浓度超过影响生物毒性值的概率[27].利用JPC 法,将太湖重金属的生态风险表征为“产生5%水生生物长期不良效应的环境浓度概率”.重金属慢性毒性数据来源为美国环保署(U.S.EPA)的ECOTOX 数据库(http://cfpub.epa.gov/ecotox/)和CNKI 数据库(http://www.cnki.net/),数据筛选原则如下:(1)生物毒性测试符合国标[28]或OECD[29]及U.S.EPA 的标准;(2)测试的暴露介质为淡水,测试地点为实验室,毒性数据包含明确毒性终点、暴露时间及暴露方式;(3)优先选择NOEC 作为毒性终点,其次考虑LOEC、NOEL、LOEL 或MATC.毒性指标选择短生命周期生物>4 d,长生命周期生物>7 d 的亚致死效应以及>21 d 的致死效应,优先选择标准方法获得的大型溞21 d 毒性数据[30].

1.4 定量源解析

PCA-APCS-MLR 受体模型由Thurston 和Spengler 提出[31],在定量解析化合物污染源的研究中有较好的应用[32].首先通过相关性和主成分分析(principal component analysis,PCA)定性分析各重金属来源,进一步利用APCS-MLR 进行定量源解析,结合COVID-19 期间太湖周边主要经济活动的变化,分析人类活动变化对太湖水体重金属污染的影响.定量源解析步骤如下.式(3)—(4)中,和σi分别为重金属i的平均浓度和标准偏差,Ci为重金属i的实测浓度,b0i为多元线性回归常数项,kip为因子p对金属i的多元线性回归系数,APCSp为因子p的绝对主因子得分.

(1)引入浓度为0 的样本,根据式(3)对重金属浓度进行标准化.

(2)由PCA 分析得到的主因子得分减去Z0i,得出各重金属的绝对主因子得分APCS.分别以APCS 和重金属浓度作为自变量和因变量进行多元线性回归分析,最终通过回归系数计算得到主因子相应的污染源对重金属的平均贡献率[33].为避免负值对贡献率的误导,均取绝对值.

1.5 统计分析

采用Graphpad Prism 8 绘制小提琴图和JPC 曲线,以R2评价拟合优度.相关性分析和PCA-APCSMLR 采用Microsoft Office Excel 2019 及IBM SPSS Statistic 25.0 进行统计分析.采用Kolmogorov-Smirnov 对慢性毒性数据进行正态性检验,运用Graphpad Prism 8 中配对样本T检验方法进行差异显著性分析.

2 结果与讨论(Results and discussion)

2.1 太湖水质对比分析

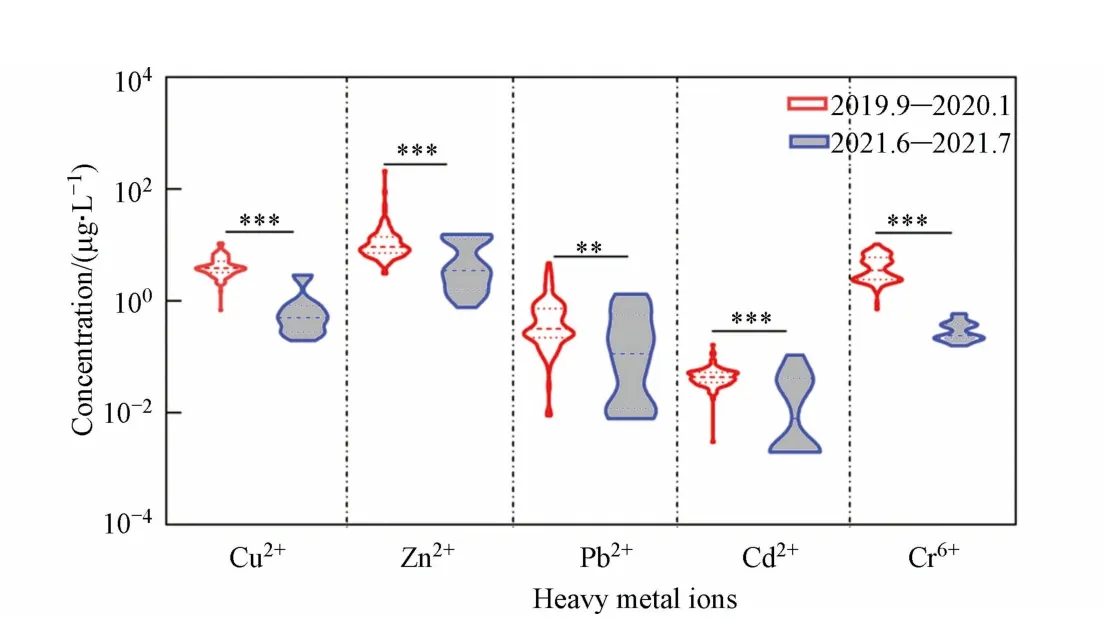

太湖5 种主要重金属离子测定的标准曲线R2> 0.99,检出限为0.01—0.31 μg·L−1,重复样品的标准偏差RSD < 5.0%,回收率为92.5%—110.1%,本方法具有较好的准确性和稳定性.结果如图2 所示,锌、铜和铬的污染浓度最高.相较疫情爆发前,疫情期间5 种重金属的污染水平皆显著下降,Cu2+、Zn2+、Pb2+、Cd2+和Cr6+的全湖平均浓度分别下降了81.8%、56.4%、39.9%、44.5%和92.8%,铜和铬污染的降低程度最大.

图2 疫情前和疫情期间太湖重金属离子浓度Fig.2 Concentrations of heavy metal ions in Tai Lake before and during the COVID-19 epidemic

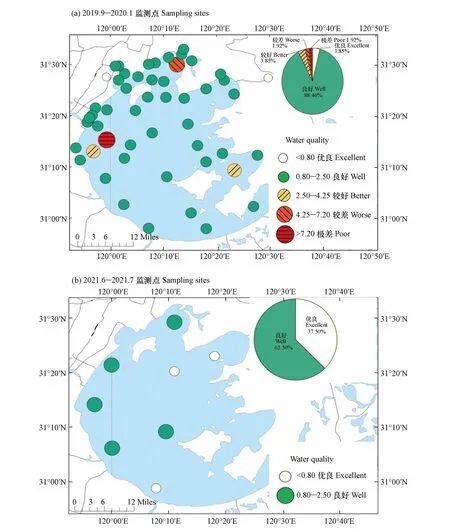

为分析太湖水质相对变化并考虑太湖水生生物的安全,本文采用水体污染控制与治理科技重大专项“太湖流域水环境管理技术集成与业务化运行”项目“太湖保护水生生物水质标准制定与应用”(2018ZX07208001)的标准推荐值.水质评价结果如图3 所示.COVID-19 爆发前太湖水质优良、良好、较好、较差和极差的点位分别占全湖的3.85%、88.46%、3.85%、1.92%和1.92%.其中S20 等区域处水质最差,西北部及沿岸为太湖重金属污染最严重区域,与Jiang 等研究结果类似[34−35].由图3(b)可知,疫情期间太湖水质均改善至优良或良好,水质优良的比例提升了33.65%,尤其对于太湖西北部靠岸重金属污染严重水域,如S20 及附近水质极差区域对应管控期间点位W2 所代表的区域处,其5 种重金属含量分别下降了66.76%、87.98%、32.21%、33.58%和93.27%,平均重金属污染度下降了63.36%.水质显著提升.不同重金属元素对太湖整体重金属污染的相对贡献度变化如图4 所示,铜和锌对太湖整体重金属污染的贡献度高于其他重金属,相比疫情前,疫情期间铜和铬的相对污染贡献度显著降低.

图3 太湖水质评价结果(a.2019.9—2020.1;b.2021.6—2021.7)Fig.3 Results of water quality assessment of Tai Lake

图4 各元素对太湖总体重金属污染的相对贡献度Fig.4 The relative contribution of each element to the overall heavy metal pollution in Tai Lake

2.2 太湖重金属的水生生态风险

最终搜集Cu2+、Zn2+、Pb2+、Cd2+和Cr6+的慢性毒性数据分别包括水生生物14 种(5 门9 科)、10 种(4 门7 科)、9 种(4 门7 科)、14 种(4 门10 科)和10 种(3 门7 科).结合环境浓度,重金属的联合概率曲线见图5.与COVID-19 爆发前相比,疫情期间太湖重金属对水生生物的生态风险明显降低.太湖水体中Cu2+、Zn2+、Pb2+、Cd2+和Cr6+对5%水生生物产生长期不良效应的环境浓度概率分别降低了87.66%、7.12%、12.01%、0.19%和15.07%,其中铜和铬的水生生态风险降低程度最大.

图5 太湖重金属的水生生态风险(a.Cu2+,b.Zn2+,c.Pb2+,d.Cd2+,e.Cr6+)Fig.5 Aquatic ecological risks of heavy metals in Tai Lake(a.Cu2+,b.Zn2+,c.Pb2+,d.Cd2+,e.Cr6+)

相比COVID-19 爆发前,疫情管控期间太湖重金属污染以及对水生生物的风险皆显著降低.除疫情管控这个主要的外部因素外,不同季节采样的太湖水位、水量等内在因素也会影响太湖重金属污染状况.因此,对2019.9—2020.1 和2021.6—2021.7 两个研究时段的太湖水情进行数据调研并比较分析,数据来源于“水利部太湖流域管理局”.结果如下:2021.6—2021.7 期间太湖平均水位为3.58 m,相较于2019.9—2020.1 期间的3.36 m,偏高0.22 m.从蓄水量看,与2019.9—2020.1 期间月均全湖蓄水量的52.38 亿m3相比,2021.6—2021.7 期间为53.19 亿m3,增加0.81 亿m3,对重金属浓度稀释了0.015 倍,即水量的影响可能造成重金属的平均浓度降低为原来的1.55%,相对实际降低水平(39.9%—92.8%)幅度较小.可见,水情的变化对太湖重金属污染水平的影响较小,而疫情的人为管控则是太湖重金属污染和生态风险降低的主导因素.

2.3 太湖重金属污染源定量解析

2.3.1 污染源定性识别

(1)相关性分析

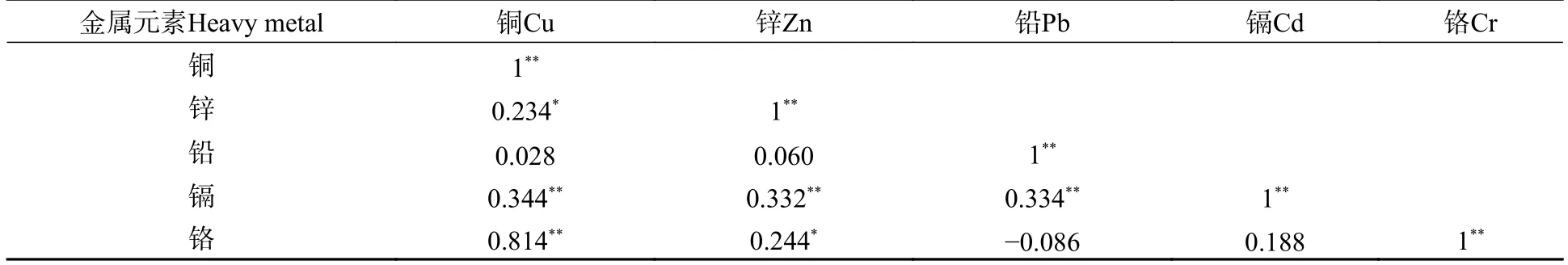

由Pearson 相关性分析(表1)可知,铜-铬相关系数为0.814,存在极强相关关系(R2>0.6,P<0.01),镉与铜、锌和铅存在较强相关关系,相关系数分别为0.344、0.332 和0.334(R2>0.3,P<0.01);铜和锌相关系数为0.234,相关关系较弱(R2>0.2,P<0.05);除镉外,铅与其他3 种金属元素(铜、锌和铬)相关关系极弱,相关系数分别为0.028、0.060 和-0.086(R2<0.3,P>0.05).因此,推测太湖铜和铬来源相同或相似;镉、铜、锌的污染源存在交叉关系;铅和镉存在交叉源;铅和铜、铬及锌污染源不同且无交叉源.

表1 重金属元素相关性矩阵Table 1 Correlation matrix of heavy metal elements

(2)PCA 分析

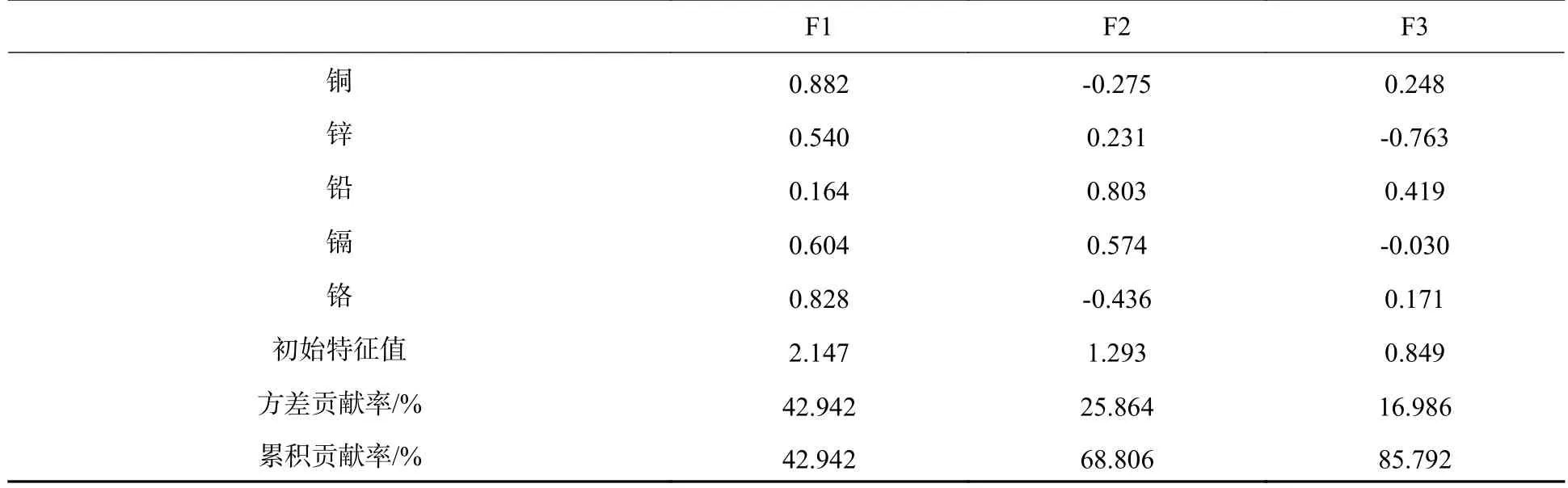

由Bartlett 球度检验为0.000(<0.05),KMO 值为0.540(>0.5),数据可进行PCA 分析,太湖5 种重金属的PCA 分析结果见表2.F1、F2 和F3 主因子对整体解释度为85.792%.第一主成分F1 方差贡献率为42.942%,其中铜和铬载荷最高,分别为0.882 和0.828.太湖铜主要来自化工厂生产、金属冶炼等产生的工业废弃物[36−37],铜和铬来源相似,因此将因子F1 识别为工业源.第二主成分F2 方差贡献率为25.864%,铅和镉载荷最高,分别为0.803 和0.574.第三主成分F3 方差贡献率为16.986%,铅载荷最高,为0.419.航运排放的废气经大气沉降是太湖中铅的重要来源[38],太湖流域农业生产活动发达,镉主要来自尿素、磷肥等农业源[39−40],锌和镉受农业和工业共同影响且锌主要来自农业.由相关性分析可知,铅和镉存在交叉源同时与其他3 种金属元素来源不同,因此综合分析将F2 和F3 分别识别为农业源和交通源.

表2 主成分分析结果Table 2 The results of principal component analysis

2.3.2 污染源定量解析

PCA-APCS-MLR 受体模型定量解析太湖重金属污染源的结果见表3.模型的预测值与观测值之比在0.996—1 之间,模型分析结果的可靠性高.由工业、农业和交通三种污染源对太湖水体各金属元素的贡献率可知,工业源对铜和铬的贡献率最高,分别为79.75%和84.26%,其它来源对铜和铬污染贡献率低于20%;农业源是太湖锌的主要来源,贡献度为85.93%,10.63%和3.44%的锌则分别来自工业源和交通源;交通排放对铅的贡献度为85.74%,远高于其它来源;镉主要来自农业源(48.68%)和交通源(33.15%).

表3 重金属来源贡献度分析Table 3 Contribution of heavy metals sources in Tai Lake

综合分析可知,5 种重金属中铜和铬的污染水平和生态风险降低最明显,为受疫情管控影响最大的元素.且工业源对铜和铬的贡献率分别为79.75%和84.26%,太湖铜和铬的工业源主要为电镀、冶炼、颜料和合金制造业.由此推测疫情管控期间工业重金属排放的减少可能是导致太湖重金属污染水平和生态风险降低的主要因素.

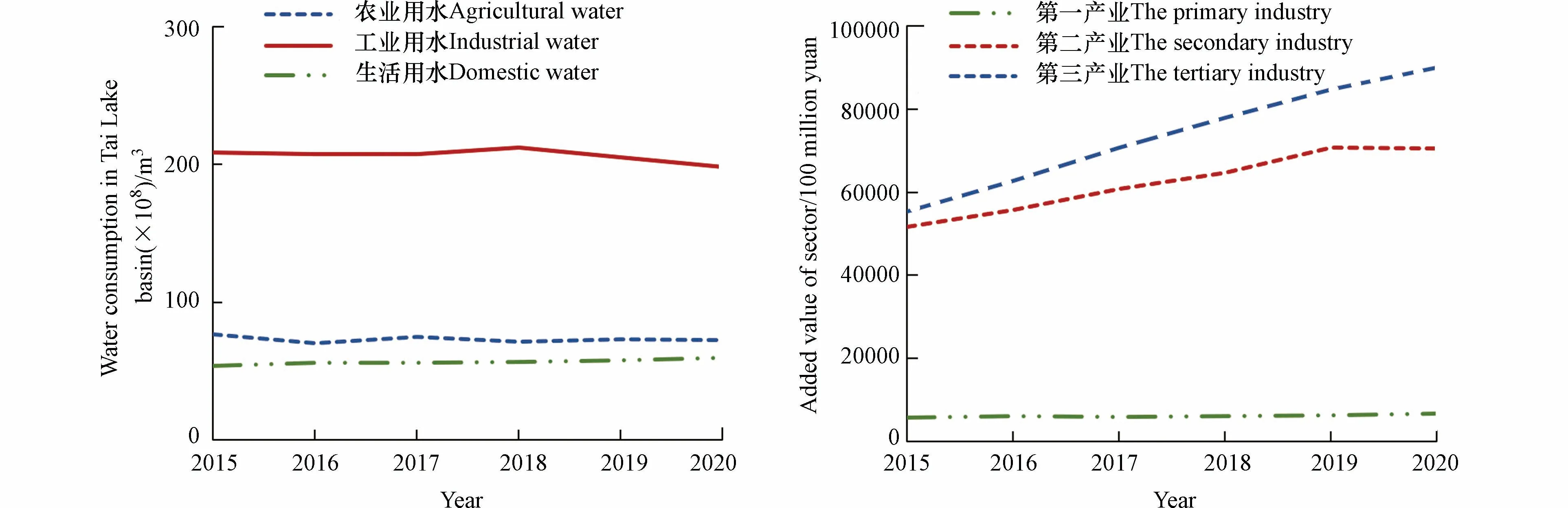

据国家统计局统计,2020年1 至8月份全国规模以上工业企业的利润同比下降4.40%,2020年全国工业产能利用率(实际产出与生产能力的比率)同比下降了2.10%.作为长三角中心地带,太湖流域人口和经济发展迅速,受疫情影响也较大.2015—2020年太湖流域不同功能用水量以及江浙两省的三产业产值如图6 所示.2015—2018年间,太湖流域农业、工业和生活用水量波动平稳,而疫情爆发后,工业用水出现明显减少.根据太湖横跨的江苏和浙江两省的三产业产值统计结果,相比2019年疫情爆发前,疫情管控期间江浙两省的第二产业(工业和建筑业)和第三产业(服务业)的增速减小,其中第二产业受影响尤为突出,出现下降趋势.可见,疫情管控期间太湖周边经济活动有所减少,其中工业活动受影响最大,与上文推测一致.另一方面,2019 至2020年,江苏省农业耕地面积由408.97 万公顷降低至404.41 万公顷,农用化肥使用量由286.2 万吨下降为280.8 万吨,降幅低于2%,且农业用水和生产在疫情爆发前后的波动较小.从社会因素看,可能是因为农业作为我国支柱产业,受疫情管控的影响较小.从太湖重金属污染角度分析,镉主要为农业源,因此COVID-19 爆发前后太湖镉的污染状况一定程度上可反映重金属农业源的变化.由上文可知,太湖镉在疫情管控期间其水生生态风险下降了0.19%,为5 种重金属中受影响最小的元素.根据定量源解析,48.68%的镉来于农业污染源,因此农业源的下降使太湖镉的水生生态风险降低了0.09%.可见,太湖水体重金属的农业源在疫情管控期间略有降低,工业源则是影响重金属污染和水生生态风险的主要因素,与Niu 等分析结果一致[14].

图6 太湖周边产业变化(数据来源:水利部太湖流域管理局(http://www.tba.gov.cn/)和《中国统计年鉴》(2016—2021年))Fig.6 Changes in the industries around Tai Lake(Data source: Taihu Basin Administration,Ministry of Water Resources(http://www.tba.gov.cn/)and “China Statistical Yearbook”(2016—2021))

据南京市生态环境局(http://hbj.nanjing.gov.cn/)统计,太湖流域纺织、化学、钢铁、电镀、造纸和食品六大工业行业规模以上企业共3288 家,其中402 家金属电镀行业、97 家钢铁冶炼和341 家化学行业每年采用直接排入河湖等水环境的工业废水量分别为2059.11、6033.19、10664.24 万吨,是太湖铜和铬污染的最主要的工业来源.因此,为防治太湖重金属的污染以及降低太湖水生生物受重金属影响的风险,建议根据保护水生生物的水质标准,优先监管太湖周边电镀、冶炼和化学三大工业企业铜和铬的排放.

3 结论(Conclusion)

(1)太湖水体中Cu2+、Zn2+、Pb2+、Cd2+和Cr6+浓度在疫情管控期间均显著下降,下降范围为39.9%—92.8%,其中Cu2+和Cr6+的下降最明显,与疫情前相比分别下降了81.8%和92.8%.太湖西北部沿岸为重金属污染严重区域.相较疫情爆发前,疫情期间太湖水质提升至优良和良好水平,整体水质优良比例提升了33.65%,尤其对于重污染区,水质得到显著改善.

(2)疫情期间太湖5 种重金属对水生生物的生态风险下降了0.19%—87.66%,其中降低最显著的为Cu2+(87.66%)和Cr6+(15.07%).

(3)PCA-APCS-MLR 定量源解析结果表明,太湖铜的79.75%、10.54 和9.71%;锌的10.63%、85.93%和3.44%;铅的7.37%、6.89%和85.74%;镉的18.17%、48.68%和33.15%;铬的84.26%、5.60%和10.14%分别来自工业、农业和交通污染源.

(4)太湖主要重金属中,铜和铬为受疫情管控影响最大的元素,且分别有79.75%和84.26%的铜和铬来自工业源,工业源在太湖重金属污染中占主导地位.COVID-19 管控引起的工业活动的减少,是导致太湖重金属污染及水生生态风险降低的主要因素.建议根据保护水生生物的水质标准,优先监管太湖周边电镀、冶炼和化学三大工业企业铜和铬的排放,以更好地防治太湖重金属污染和保护太湖的水生生物.

致谢:感谢地理湖泊海洋研究所张民研究员协助第二批太湖样的采集.