AI赋能数码版画创作的教学实践

2024-02-28王慧敏赵建府

王慧敏,赵建府

AI赋能数码版画创作的教学实践

王慧敏1,赵建府2

(1.西南民族大学 艺术学院,成都 610000;2.电子科技大学 成都学院,成都 610000)

通过以传统文化设计为例的数码版画教学实践,提出AI赋能设计视阈下的可行性教学实践,促使学生在数字化工具的引导下,更好地理解和运用传统文化元素。在探索版画创新应用的同时也起到推动传统文化在数字时代的传承与发展作用,并通过AI赋能数码版画与传统文化设计的教学实践来论证其在文化表达、应用与传播中的独特魅力。教师在实践前引领学生了解传统文化、数码版画,以及二者在设计中的应用与表现,而后通过实际操作与讲解使学生学会借助AI进行辅助设计,通过Discord来使用Midjourney制作出数码版画并用于文创设计。通过本次教学实践,学生不仅增强了对传统文化的认知,也提高了创作的表现力与数字化实践操作的能力,拓展了多元融合的创新能力。通过数字化实践教学,以多元的视角展示了版画在传统文化设计中的应用价值与创新力,为推动传统文化数字化创作与创新提供了新的可行性途径,也为AI赋能时代的教学实践提供了新的视角。

AI赋能;教学实践;数码版画;传统文化

在人工智能领域迅速发展的时代背景下,无论是医学、能源、艺术还是教育,各个领域都已不可避免地被人工智能介入并产生跨学科的多元融合发展与影响。在这个变革的过程中,人工智能(AI)的核心作用是催化与激活。例如,AI在设计领域中的崭露头角,不仅仅是作为一个自动化的工具,它更像是一个助力设计激发人类潜能的创意伙伴。在数字艺术的领域,不断创新成为艺术家或创作者探索新维度、推动创意、提高效率的工具。因此,研究AI在设计中的影响并探索其在教学实践中的应用在多个维度上具有深远的意义与价值,这将不仅为AI在教学实践中的应用注入创新动力,还能在提升设计的效率、提高创作质量的同时为教育带来更多的变革与可能性,也为培养下一代设计与创新型复合人才提供了更为丰富、更加多元化的学习体验。

1 AI赋能时代对数码版画的影响与作用

1.1 数码版画的概念与影响力

数码版画(Digital Print)就是以数字技术制作的具有“版画”形态特征的平面艺术作品。科技变为艺术创作的工具,数字技术是数码版画产生的主要原因。从制作技术范畴上看,广义的数字艺术概念可涵盖以数字技术为工具,创造符合当代艺术观念的多种艺术形式,例如数字媒体艺术、数字雕塑、数码版画等。大多数版画家在积极地评价数字技术为版画创作带来发展机遇的同时,数码版画的争议也随之出现。官方展览强调:为保持版画本身的特性,应明确数字艺术与版画艺术的区别,进而将数码版画这一概念暂时悬置[1]。但数码版画作为21世纪新的版画艺术表现形式之一,依然凭借着其排版的优越性及全新的数字化管理技术,影响了当下版画的创作思路。新时代数码版画的“表现性”也更加具有新的艺术语言[2]。所以直至今日,数码版画也仍然是学术界较具争议的话题,相关的研究与内容更是涉及数码版画的方方面面,包括:技术形态、创作实践、美学特征、跨媒介研究等。因此,无论是AI赋能数码版画与设计的应用还是教学实践研究,都是科技与艺术教育发展融合的必然趋势,也是艺术与教育在人工智能时代所面临的新挑战。

1.2 数码版画与传统文化设计融合的目的与意义

传统文化的传承与创新,是新时代背景下,特别是铸牢中华民族共同体意识下设计与教育所共同面临的重要课题。数码版画如何助力传统文化在设计的内容、形式甚至媒介上的创新也是所有艺术教育者与创作者所思考的难题。数码版画与传统文化设计融合的目的在于:创造一种独特而具有深远意义的艺术形式,同时推动数字艺术与传统文化之间的有机交融。还在重构艺术语言与传统文化元素的同时产生以下几点较为深远的影响与意义。

1)对文化创意产业的推动:数码版画与传统文化设计的融合有助于推动文化创意产业的发展。通过数字化形式,传统文化元素可以更广泛地进行传播和推广,为文化产业注入持久的动力。

2)促进传统文化的传承:这种融合使传统文化的传承方式更为多元,使其在更贴合现代生活方式的同时,通过数字化表达,使传统文化元素可以应用于更多媒介,以更为鲜活的信息形象吸引更多的受众群体。

3)赋能教育与创新:这种融合也为艺术教育带来新的挑战与机遇。通过教学实践,学生可以学到传统文化的价值并通过数码版画进行创新实践,以培养更广泛、更具创造性的多元创造力。

4)助力数字艺术的未来发展:数码版画与传统文化设计的有机融合凸显了数字艺术的未来发展趋势。这种融合不仅影响当下的艺术创作,更为数字艺术领域的未来拓展了更为丰富的可能性。

2 教学设计与创作实践过程

本次教学实践的课程设计是基于艺术类课程思政的定位,依据“四位一体”的教学设计框架:首先,要明确以学生为中心的艺术学课程思政建设基本要求与实施路径[3];其次,要依据培养方案进行课程目标和教学目标的双目标设计,并在强调“铸牢中华民族共同体意识”的同时兼顾艺术类实践课程的特点与对学生的培养目标;最后,以探索多元学科视角下艺术创作与科技相互赋能融合的教学路径为目的,将AI赋能引入艺术创作实践的课堂,遵循以成效导向为原则的多维度教学设计评价,实现艺术实践与课程思政的有机融合。

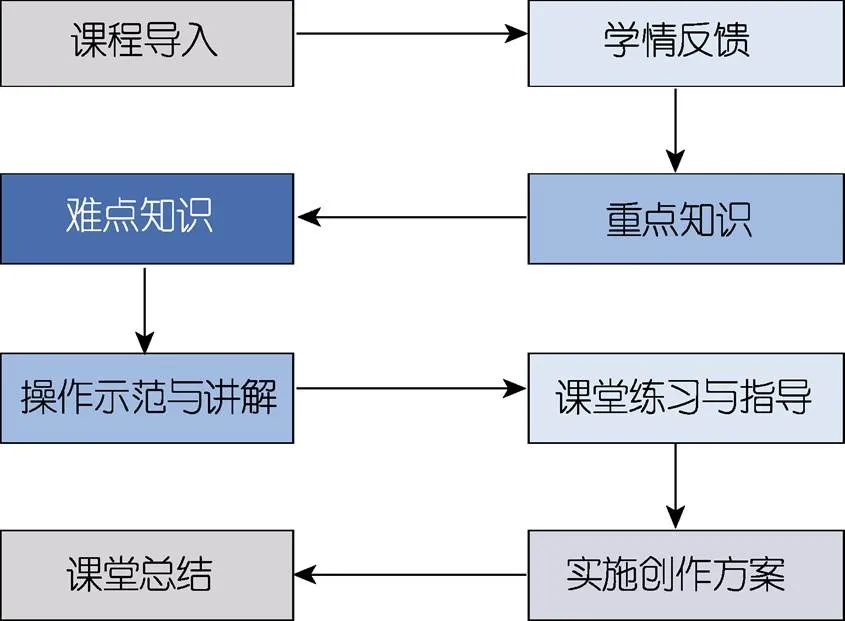

本次课程教学目标为:突出培养学生的创造性思维、数字技能和文化理解力,使学生通过本课程能够掌握AI在数码版画创作中的应用,并能够融合传统文化元素,进行再创新设计,最终完成创作方案。教学开始前进行了教学流程设计(如图1所示)并且在进行课程结构设计时整合了AI技术原理、数码版画基础、传统文化设计概念等内容,确保学生在理论学习后能够轻松地进入实践操作环节,并在实践环节进行课堂演示,引导学生如何使用AI工具进行创意实践,从最初的图像生成到最终的数码版画风格转换等,鼓励学生在过程中不断调整、挖掘和应用传统文化元素,一步一步完成自己的创作实践。教学过程流程图如图2所示。

图1 教学设计流程

在本次课程开始前,学生们通过针对我国传统文化的调研找出了自己感兴趣的创作方向与内容,并在进行文献学习与梳理后确定了创作方案的主题,选定了2~3个相关内容来提取典型元素,现将学生们的学习情况反馈信息收集整理成如表1所示的内容。

图2 教学过程流

表1 学习情况反馈信息表

Tab.1 Study progress feedback form

依据学情反馈信息表,可见学生在本次课前预习中对传统文化调研的覆盖面涉及较广,囊括了传统绘画、民间工艺、民族乐器、饮食文化、传统戏曲文化以及金沙与三星堆文明等方面。学生们在梳理资料的同时也明确了自己的创作方向,并以其典型特征或者代表性器物为元素结合数码版画进行了创作方案的设计。创作方案从内容的构思到草图的绘制,再到设计细节的深入与完善,最后到设计说明的撰写。至此,学生们的初步方案基本完成,将在课堂讲解与示范环节后进入练习阶段,并在教师的指导下使用AI辅助完成设计。

现以FA002的调研(金沙文明)为例进行以AI为辅助的数码版画融合传统文化设计实践演示。依据FA002学生的创作方案,需要将调研时拍摄的照片(如图3~4所示)通过AI辅助处理,最终生成一张新的创意设计图,再印制成数码版画或转印于其他三星堆IP创意设计所需的载体。课堂操作示范的具体过程与操作界面如图5~12所示。首先,为了便于长期使用与操作,可以在电脑上打开要添加Midjourney机器人的Discord服务器,选择APP Directory选项后打开Midjourney Bot选项,并将Midjourney添加至服务器后进行授权、订阅。

图4 金面具

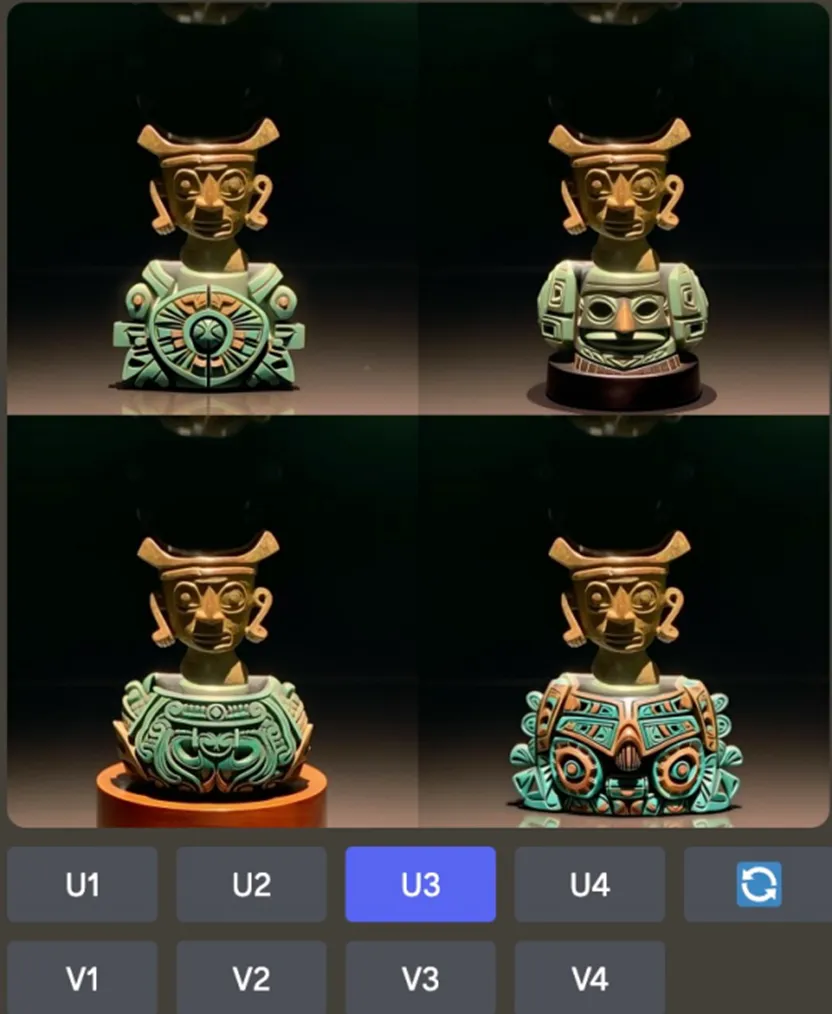

进入Midjourney Bot 操作界面,选择使用APP,依据方案需求在出现的选项中选择“/blend”。此时出现需要上传图片的界面,将图3~4分别上传至“image1”和“image2”,操作前、后界面分别如图5~6所示。然后点击回车键,出现如图7所示的通过AI处理过的四个合成图像。

图5 操作前界面

图6 操作后界面

由于图7生成的图像不太符合创作方案所需求的审美性与创造力,需要在此基础上进行调整。此时学生认为图7中右下角的第四个图式可以作为再创作的基础。因此,点击“U4”得到放大且精细的单幅图片。在确认符合条件后,点击“V4”进行延展,在此基础上进行AI再生成,得到如图8所示的内容。此时,图8中右上角的图片与左下角的图片基本贴近方案需求,因此点击“U2”和“U3”分别将图片单独输出后进行比较。图片放大查看后,确定图9更贴近创作方案的需求与风格设定。因此,以图9为基础再次借助AI进行延展,操作界面见图10。

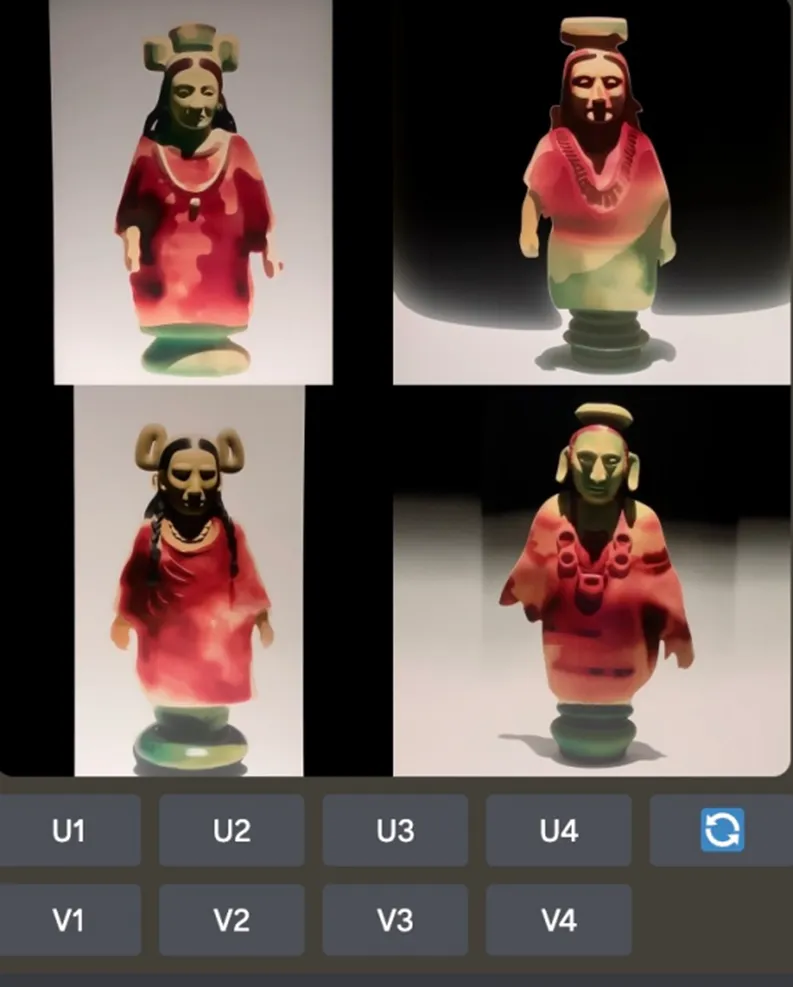

此时,依据创作方案的绘画风格将使用一张水彩质地的原创绘画对AI进行“喂养”。提供数据给人工智能模型以贴近创作方案的需求,并且为了得到最满意的画面质感及最佳效果,再一次使用相同的素材重复了相同的操作,至此通过AI生成的画面如下所示,如图11~12所示。

图8 AI生成的图像2

图9 AI生成的图像3

图10 AI“喂养”

图12 AI 生成图片5

从图11~12中可以发现,AI处理生成过的图像随着传统文化元素与符号的嬗变已经成为另一种全新的图式,并可以通过继续提供数据和不断调整直至得到想要的图片与效果。通过放大后的对比与确认,最终学生决定选择如图13所示的四个作品来完成创作方案,将其通过艺术微喷制作成数码版画,并对其进行润饰与校正。

图13 方案选定图片

除了使用“/blend”,还可以通过输入“/imagine”并在提示字段中输入想要创建的图像关键词,提供相关主题、背景、风格等额外的详细信息来获得更为具体的成像。具体操作界面见图14。在提供额外信息后获得的AI生成图片如图15所示。另外,还可以使用“-s