新时代中国教师素养模型的理论建构

2024-02-26饶从满

饶从满 ,吴 琼 ,李 晓

(1.东北师范大学国际与比较教育研究所,吉林长春 130024;2.陕西师范大学数学与统计学院,陕西西安 710119;3.哈尔滨师范大学西语学院,黑龙江哈尔滨 150025)

尽管学界对于教师专业标准的价值、功能或效果尚存在争议,但制定实施教师专业标准已成为越来越多的国家促进教师专业化和提高教师质量的重要举措。[1]我国也于2012-2015年期间相继颁布了一系列教师专业标准,这些标准已经进入到需要修订的节点。

无论基于何种目的、制定何种形式的教师专业标准,研制内容标准以对教师所需素养进行明确规定,都是必要的基础[注]因瓦格森认为教学标准要发挥作用,需要有一个包含三类标准的体系:一是内容标准,旨在对教学进行界定;二是证据标准,旨在捕捉教学;三是表现标准,旨在评价教学。后两种标准都以内容标准为基础和前提。参见:INVGSON L. Development of a national standards framework for the teaching profession[J]. ACER Policy Brief,2002(1):1-32.。由于内容标准的科学性影响整体标准的有效性,基于理论与实证研究研制教师素养模型,明确新时代教师所需的素养,对于修订《教师专业标准》无疑具有重要的意义。有鉴于此,本文基于对国内外教师专业标准或素养框架等相关文献的深度梳理,尝试进行新时代中国教师素养模型的理论建构。

一、 新时代中国教师素养模型的建构立场与目的取向

研制什么样的素养标准或模型,不仅受制于外部环境的要求,而且也因研制者的价值立场而各异。[2]因此,有必要开宗明义地明确我们建构新时代中国教师素养模型的基本立场与取向。

(一)超越个人素养和功能素养,建构一个“综合”教师素养模型

尽管素养模型(或框架)正被越来越多的行业所采用和应用,概念上的模糊和关键术语使用上的不一致仍然困扰着人们。[3]因此,建构教师素养模型首先需要明确在什么意义上使用素养与素养模型概念。

对于素养概念,国际上大体上有三种比较有影响的理解。[3-5]第一种把素养视为工作者拥有的属性,通常表现为知识、技能、能力及有效工作所需的其他个人特征之集合(KASOs)。第二种关注的是胜任行为本身,而不是支撑胜任行为的属性。也就是说,它主要根据一个人的工作表现而不是其学业成就或所接受的教育来判断其素养。第三种把素养理解为在特定情境下调动整体的社会心理资源满足复杂需求的能力。虽然这种理解也把素养视为特定的一套属性,但它既不将其视为个人属性的静态组合,也不将其视为实践情境下的活动表现,而是把素养视为个人属性与在实践环境中完成任务之间的一种互动关系,[6]具有整合、超越第一和第二种理解的意图。基于上述三种素养概念所建构起来的三种素养模型分别被称为“个人素养模型”(personal competence model)或“行为素养模型”(behavioral competence model)、“功能素养模型”(functional competence model)、“综合素养模型”(integrated competence model)或“整体素养模型”(holistic competence model)[注]奇塔姆和奇弗斯提出由个人素养、功能素养、知识/认知素养、价值/伦理素养和元素养构成的整体素养模型。参见:CHEETHAM G,CHIVERS G. Towards a holistic model of professional competence[J]. Journal of European Industrial Training,1996,25(5):20-30.[注]拉·戴斯特和温特顿基于对美国、英国、德国、法国、奥地利等国家的职业素养模型及其国际趋势的考察,提出以认知素养、功能素养、社会素养分别代表知识(与理解)、技能、行为与态度,并以认知素养、功能素养、社会素养和元素养这四个维度构建了一个多维综合的专业素养框架。参见:LE DEIST F D,WINTERTON J. What is competence?[J]. Human Resource Development International, 2005,8(1):27-46.[注]泰国学者斯里瓦依普拉潘以组织素养、社会素养、认知素养、工作素养和自我素养维度描绘职场雇员的素养。参见:SIRIWAIPRANPAN S. A working model of employee competence in the Thai Workplace:What constitutes employee competence?[J]. Thai Journal of Public Administration, 2004,2 (1):123-135.。

基于以下两点考虑,本研究试图构建一个“综合素养模型”:第一,教育与劳动力市场之间的脱节是素养运动兴起的主要原因。[7]正因如此,素养概念才聚焦于人与工作之间的关系,[8]试图在知识与行为之间架桥。相比“个人素养模型”和“功能素养模型”分别关注人(的属性)和工作(表现),“综合素养模型”将素养视为个人属性(KSAOs)在具体情境下的动态组合。这一模型不仅符合素养运动的初心,也更能凸显素养概念有别于知识、能力等概念的独特价值。第二,建构教师素养模型是为修订《教师专业标准》服务。而教师专业标准具有“导向—发展”与“评价—监管”两种功能。两种功能之间并不是非此即彼的选择,而是需要动态平衡的关系。平衡这一关系需要将教师专业标准放在整个学校教育系统中,厘清其在这个系统中所处的位置及其与其他子系统之间的关系,进而思考其应该并能够以何种方式扮演何种角色。[1]如所周知,提高质量、促进公平是当前中国教育改革发展的核心主题,而提高教育质量和促进教育公平都有赖于教师队伍的支撑。正如中共中央、国务院于2018年发布的《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》所表明的那样,提高教师和教师教育地位是中国加强教师队伍建设必须解决的关键课题。[9]在此背景下,新时代的教师专业标准应该选择“导向—发展”优先、兼顾“评价—监管”的功能定位,因为“导向—发展”功能优先可以体现对教师专业自主的尊重,而“评价—监管”优先则容易被视为对教师的不信任,影响教师的专业地位。因此,如果研制基于“功能素养模型”的教师专业标准,详细列举教师的工作活动,[8]不仅无法穷尽教师有效履行教书育人角色所需的属性,而且可能限制教师的创造力,[10]不利于教师的专业化,进而影响教师质量的提升。但如果只是基于“个人素养模型”研制标准,虽然体现了对教师专业自主的尊重,但过于通用和抽象的素养描述可能会影响标准“评价—监管”功能的实现,进而也会影响标准“导向—发展”功能的发挥,[8]因为教师的发展需要在支持与压力之间维持适度的平衡。[11]唯有基于“综合素养模型”的教师专业标准才更符合新时代中国教师队伍建设的需要。

(二)兼顾“经师”规范与“人师”追求,建构一个“专业”教师素养模型

素养模型根据用途可以分为教育用途、职业/专业用途和组织用途三种。[12]不同用途的素养模型在侧重点和研制方法上会有所不同。本研究要构建的教师素养模型属于第二种。但是职业因为复杂性的差异而被区分为专业性职业(专业)与非专业性职业(职业)。专业与职业对从业人员的素养要求有巨大差异,因此二者的素养模型或标准的建构也各有特点。莱斯特(Lester)分析了专业标准与职业标准的区别:前者侧重的是道德、专业精神和关键标准,而非职业角色和职能的细节;更关注普遍适用的素养,而非采取“核心+选项”的结构;旨在为从业者提供作为专业人员行事的信心,而非使其局限于有限的职业角色之中。[13]也就是说,专业标准与职业标准的最大不同在于后者更关注对从业人员的职业素养的具体细致规定,而前者则重视从业者作为人的整体素养。之所以存在这样的差别,在很大程度上是因为专业标准背后体现的是对从业人员专业自主权的尊重。

近年来,国际上越来越强调教师的发展不只是“专业发展”(professional development),更加重视教师“作为一个人的发展”(personal development)。[14]如尼亚斯(Nias)就将自我分为“本质自我”和“情境自我”,并在此基础上探讨了教师的“个人发展”与“专业发展”。[15]伊文斯(Evans)以态度性发展与功能性发展分析教师发展的维度。[16]尽管用语不同,表达的意思是一样的,对教师作为专业人员的素养要求不能只局限于与其职业角色直接相关的维度,教师作为一个人的整体素养至关重要。在中国,自古就有“经师”和“人师”之说。“经师”,是指学有专长,能授人一技之长的合格教师;“人师”,则不仅要有高深的学问,而且要德行高尚,足为楷模。古今中外对于教师素养的要求虽然用语不同,但也有异曲同工之妙。因此,本研究坚持“经师”规范与“人师”追求合一的指导思想建构“专业”教师素养模型,将“经师”规范(专业发展维度)视为教师素养中必不可少的内容,同时重视教师作为“人师”的“个人发展”或“全人发展”维度,这是对传统“人师”概念的进一步拓展。

(三)坚持“不易流行”的基本理念,建构“固本求新”的教师素养模型

研制新时代中国教师素养模型,必须处理好继承与变革的关系。“不易流行”强调的是坚守不变的本质与不断变化的手段同样重要,主张要在不断求新求变的时尚中找到永恒不变的本质,同时要在不变的和必要的范围内纳入新的变化。这对于我们建构新时代教师素养模型不无启示。

教师需要什么样的素养直接取决于教师承担的角色。而教师角色也随着社会和教育的变化而转变。但是教师的角色无论如何变,教师培养人(“育人”)的基本使命是始终不变的,变化的是培养人的环境、手段和方法。就像戴(Day)所指出的那样:“一个不可回避的事实是,所有教师都被社会赋予了‘教育’而不只是‘教’儿童和年轻人的职责,这是包括先进技术在内的其他东西所无法取代的。”[17]因此在建构教师素养模型时,要固守教师“育人”这一根本使命。

在固守教师育人之本的同时,也要思考教师需要什么样的素养才能更好地适应不断变化的教育对象、环境、方法与手段,以更有效地履行育人使命。当前我们已经进入了一个所谓的“乌卡时代”(VUCA),即充满不确定性和复杂性的时代,这一新的时代对教师提出了新的素养要求。OECD的《2030学习指南》和2018年欧洲理事会的建议所强调的学会学习、高阶思维、社会情感能力和创造力,[18-19]以及美国所提出的“21世纪能力”,都被认为是驾驭当今和未来生活的必要素养。要培养学生的这些核心素养或21世纪能力,教师仅作为知识传授者的角色已经不合时宜,[10]他被要求成为有意义学习的激发者(activator),而不仅是促进者(facilitator);他需要具有根据学习者的特点和具体情境调整计划和实践以满足其需求的适应能力(adaptive expertise),需要具有跨学科、跨领域合作和解决问题的素养。[20]教师还需要具有对自己的实践保持开放和创新的态度,并能够通过自我反思和持续学习不断地实现专业发展。但必须指出的是,新时代教师素养要求不仅局限于素养“要素”之新,更有可能是教师素养结构的变化。因此,建构新时代教师素养模型所要考虑的不仅是增加什么样的新要素,更要思考不同素养要素的组合,即教师素养的结构。

二、 新时代中国教师素养模型的建构逻辑与要素构成

许多国家、组织或学者都在研制教师素养框架或专业标准方面积累了大量的经验。但我们不能期望把来自不同文化和教育背景的各种素养要素简单组合就能得出中国的教师素养模型,而是要将其有机整合到一个统一的整体模型中,使其既能体现逻辑的内在一致性,又能符合中国情境的需要。为此,项目团队首先对国内外已有的教师素养框架或专业标准进行系统梳理,不仅考察其中都规定了哪些教师素养,更关注这些素养都基于什么样的逻辑、以什么样的方式推导出来的,以及这些教师素养之间都是一种什么样的关系。

在众多教师素养框架或专业标准中,荷兰2004年颁布的教师素养框架对我们尤具启发意义(见表1)。主导荷兰教师素养框架研制工作的荷兰教师专业质量协会(SBL,Association for the Professional Quality of Teachers)对于该素养框架的推导逻辑做了说明:“教师的责任可以区分为四种专业角色(professional roles),人际角色、教育角色、组织角色以及学科和教法专家角色。而教师又是在四种不同的专业情境(professional situations)下履行其专业角色的,即与学生、同事、学校的工作环境以及他/她自己一起工作,这也是教师职业的特点。后者指的是他/她自己的个人发展。将四种专业角色与四种专业情境相连接就生成一个描述教师素养的框架。”[21]

表1 荷兰教师素养框架(SBL,2004)

荷兰教师素养框架及其推导逻辑有以下几点值得我们借鉴:第一,教师工作具有高度复杂性,单一维度的素养框架不足以体现其结构的复杂性。而荷兰的教师素养框架以教师的多重角色和专业情境为视角交叉构建的教师素养框架,充分体现了教师素养的多维性。第二,许多教师素养框架或标准以专业知识、能力与伦理或态度为设计维度,虽然符合惯常的专业素养刻画的语言,但无法体现教师职业的特色。而荷兰的教师素养框架充分考虑并体现了教师职业的特点,尤其是其中的“专业情境”实际上代表的是教师履行教师角色需要处理的四种专业关系,更体现了教师工作作为一种“关系性实践”(relational practice)的特色。

但是这个框架在以下两方面也有可改进之处。第一,关于教师角色的区分。将人际角色作为教师的一个独立角色,实际上无法与其他角色进行严格区隔,因为教师的所有工作几乎都是依托人际关系进行的,人际角色很难与其他角色分割。将学科与教法专家作为教师角色的表述也很牵强,因为教师作为一个学科和教法专家,与其说是角色,莫若说是任职资格更合适。第二,关于专业情境的划分。将教师与同事、与工作环境作为两个专业情境虽然在逻辑上不存在问题,但是容易冲淡与学生的关系这一维度素养在整个教师素养中的权重。

基于上述考虑,项目组一方面借鉴荷兰教师素养框架的建构逻辑,以教师的专业角色与履行角色要处理的专业关系作为建构模型的基本思路,另一方面在厘定教师的专业角色和关系时做了必要的调整。虽然学界关于教师角色有各种分类,但鉴于我们要将其作为建构教师素养模型的逻辑起点,不宜采用过于复杂的分类。与此同时,考虑与我国中小学教师所熟悉的话语体系的对接,最终将教师角色从教书与育人两个方面加以界定。教书育人是中国教师耳熟能详的话语,但人们基本上是在“手段—目的”的层面理解二者关系的。我们主要基于如下界定和理解,将其确定为教师的两种不同但又相互联系的角色:“教书”,主要指教师通过课堂教学向学生表征和传递知识;“育人”,主要是指教师通过课上或课下、直接或间接、显性或隐形的各种方式对学生进行社会情感和道德培育,以促进学生人格的全面和可持续发展。教师的“育人”不只是通过“教书”,“教书”也只是教师“育人”的一种手段。另一方面,就像我们经常听到批评说有些教师只教书不育人那样,“教书”与“育人”可能会割裂。教师能否通过“教书”进行“育人”,取决于教师的意识和能力,需要教师的主观努力。因此,把“教书”与“育人”理解为教师的两种角色,在理论上也是可行的。

关于教师履行角色需要处理的关系,我们借鉴了佐藤学“学习的三位一体论”。佐藤学认为学习是通过三种对话性实践完成的:跟客观世界的交往和对话;跟他人的交往和对话;跟自身的交往和对话。他把通过这三种对话性实践而完成的学习称之为“学习的三位一体论” 。[22]佐藤学的“学习的三位一体论”同样适用于教师学习。教师通过学习发展履行教师角色所需的基本素养,也需要处理好与知识、他人和自我的关系。只是在教师与他人的关系这个维度上,我们将其分为与学生的关系和与工作环境的关系(包含与同事和家长等的关系)两个维度,因为与学生的关系是教师需要处理的所有关系的核心,有必要凸显出来。

基于上述考虑,本研究以教师的教书与育人两种专业角色为纵轴、以教师需要处理的四种专业关系为横轴,交叉组合后提出了七大素养。同时,又在借鉴教师素养框架或标准的国际经验和反思中国现行《教师专业标准》的基础上,对七大素养下的素养领域进行了提炼,共确定了19个素养领域(见表2)。

表2 新时代中国教师素养模型的推导逻辑与要素构成

三、 新时代中国教师素养模型的要素阐释与结构解析

(一)教师素养模型的要素阐释:七大素养的内涵

1.学科素养

学科素养是指掌握所教学科的知识及其教授方法,包含“学科知识”“课程知识”“学科教学知识”三个素养领域。所谓“巧妇难为无米之炊”,作为一个合格的教师,首先必须对自己执教学科的基本概念、基本问题、知识结构、思维方式与探究方法、前沿进展以及与其他学科和真实社会生活的联系等有基本的理解(学科知识),理解所教学科的课程标准与教材(课程知识),了解学生学习学科内容时的先入观念、已有基础和常见错误,并能够将自身所掌握的学科知识以学生可理解的方式传授给学生(学科教学知识)。

2.通识素养

通识素养是指具备科学精神、人文情怀和宽广的视野,包含“科学与人文素养”“信息技术素养”“多元视角”三个素养领域。作为教师,要具备基本的人文社会和科学知识,拥有尊重个人和关切人类的人文情怀和发现美、欣赏美的审美情趣,拥有理性思维和勇于探究的科学精神(科学与人文素养),知道如何运用信息技术获取、筛选、利用和开发信息资源(信息技术素养),要了解教育的多学科基础、全球与跨文化议题以及世界教育发展趋势,具备多角度、批判性思考问题和培养学生全球素养的意识,关注中国教育发展的课题(多元视角)。通识素养所强调的不只是知识的广度,而是强调教师要从育人的角度审视学科教学;要在更大的社会政治、经济背景中审视教育;要有国际视野和本土行动的意识。如果说学科素养更多地与教师的专业发展紧密关联的话,那么教师的通识素养则更多地与教师的全人发展密切相关,并通过保障教师作为一个人的健康发展,进而确保教师专业发展的可持续性。

3.学习支持

学习支持是指教师通过有效教学和环境营造等支持学生学习所需的素养,包括“了解学生”“有效教学”“课堂管理”“评价反馈”四个素养领域。21世纪的教师作为“学习”的专家,以各种可能的方式支持学生学习成为自主学习者,是其主要任务。教师要开展学习支持,前提是要“了解学生”,了解其是如何学习和发展的及其影响因素。在此基础上,教师主要通过“有效教学”(直接途径)和“环境营造”(间接途径)来支持学生学习。教学仍然是教师支持学生学习的最直接途径,但是教学只有以学生学习为中心,以学生的学习结果来衡量教学成效,才能发挥学习支持的作用。除了直接的教学,教师影响学生学习的重要途径还包括通过“课堂管理”和“评价反馈”等手段营造有利于学生学习的环境。

4.全人教育

全人教育是指教师关注并促进所有学生全面发展所需的素养,包含“学科育人”和“管理育人”两个素养领域。作为教师,一要关注所有学生而非少数人的发展;二要促进学生个体生命的潜能得到自由、充分、全面、和谐、持续的发展。为此,教师首先要有全人教育的意识,更要有贯彻这一意识的能力。教师落实全人教育的途径不外乎两个方面:一是依托学科教学有机地进行育人(学科育人);二是在学科教学之外依托班级管理和其他教育活动来进行育人(管理育人)。育人是教师工作的最根本使命,全人教育素养是教师教书育人的根本保障。

5.沟通合作

沟通合作是指教师与同事、家长等建立相互理解、相互支持的合作关系的素养,包含“同事合作”与“家长合作”两个素养领域。教育工作从本质上是一种合作活动,其成功与否不仅取决于教师自身,还有赖于教师与同事之间的合作,更需要家庭、社区的理解和支持。教师能否处理好与同事、家长等之间的关系,关系到教师教书育人工作的成败。在高度不确定、日趋复杂的当今社会中,教师与相关当事人之间的密切合作尤其重要。而且有研究显示,沟通合作对于教师个人的幸福感和专业发展也至关重要。教师与同事之间的沟通合作以及与家长等之间的沟通合作,首先要体现在教师与这些对象之间的沟通,通过沟通达成相互的理解;并在履行好各自角色的基础上,在行动层面相互支持和合作。

6.发展改进

发展改进是指教师持续反思并不断改进教育教学实践的素养,包含“反思发展”“研究改进”“自我调节”三个素养领域。终身学习素养是任何一个生活在“乌卡时代”的人都必须具备的基本素养。教师作为学习的专家,承担着支持学生学习以使其成为终身学习者的重任。为此,教师自身必须具有终身学习的意识和能力,要对自己的教育教学实践和专业发展不断进行反思,并利用各种途径、各种学习资源进行专业提升(反思发展)。教师发展的成果最终要体现在学生发展上,实现教师发展与学生发展的有机结合。为此,教师要能够根据自我反思、同行评价和学生反馈以及教育研究成果改进自己的教育教学实践,必要时能够通过研究解决教育教学实践中遇到的问题(研究改进)。教师要实现反思发展和研究改进以及二者的有机结合,也需要有一定的自我调节能力,能够根据自己的优势和不足,不断自我调整,以适应环境的变化。作为“元素养”(meta-competence)的“发展改进”,在充满不确定性和复杂性的时代尤显重要。

7.师德情怀

师德情怀是指教师有为人师表的道德自觉和追求卓越的专业情怀,包括“职业道德”与“教育情怀”两个素养领域。职业道德是教师为人师表的基础和前提,职业道德水准是衡量一个教师是否合格的一个最基本条件。基于教师是一个专业人员的认识,在此强调的教师职业道德,更突出教师作为一个道德主体的自我追求,更强调其基于理想信念的内在道德自觉,而非道德规范的单纯践行者。教师工作是一项复杂的专业性职业,需要教师有一定的教育情怀,而作为专业人员的教育情怀,应该是基于专业理想的内在教育情怀,而非基于外在激励的被动情感反应。师德情怀对于教师而言相当于一种精神动力装置,事关教师对工作的投入和发展的动力。

(二)教师素养模型的结构解析:七大素养之间的关系分析

作为素养模型,不能仅仅停留于素养的列举,需要对素养之间的关系进行结构化解释。借鉴国际上关于教师素养的分类以及关于素养之间关系解析的方式,我们也尝试对教师素养进行分类和结构化阐释。

从教师履行教书育人角色需要处理的四种关系的角度区分七大素养,可以将“与知识的关系”维度的素养归于“认知素养”,将“与学生的关系”维度的素养归于“功能素养”,将“与工作环境的关系”维度的素养归于“社会素养”,将“与自我的关系”维度的素养归入“自我素养”。而其中的自我素养包含了所谓的“元素养”和“伦理素养”(或“价值素养”)[注]在此,借鉴相关研究,将四类素养分别作如下界定。(1)认知素养:拥有与工作相关的知识以及将其有效利用的能力;(2)功能素养:有效地执行一系列工作任务的能力;(3)社会素养:有效处理社会互动或人际关系的能力;(4)自我素养:有效处理与自我的关系的能力,具体是一个人有自我追求、自我激励、自我教育、自我完善的态度和能力。包括所谓的“元素养”(学习和反思以及应对不确定性的能力)和“伦理素养”(拥有恰当的个人和职业价值观以及基于这些价值观做出正确判断的能力)。。

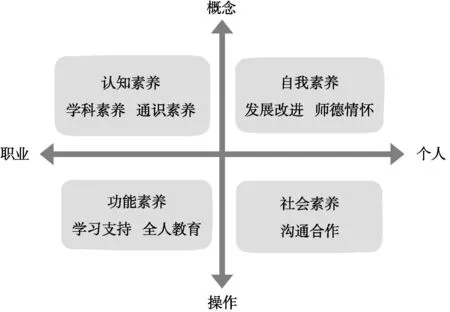

对于教师素养模型中四类素养之间的关系,我们可以分别以象限图和三角形图对其进行解析。首先借鉴拉·戴斯特和温特顿(Le Deist &Winterton)关于专业素养分类的象限图来对上述四类教师素养之间的关系进行分类(见图1)[注]拉·戴斯特和温特顿不仅以认知素养、功能素养、社会素养和元素养这四个维度构建了一个多维、综合的专业素养框架,而且分别以“概念—操作”和“职业—个人”为两轴构建的四个象限将四类专业素养进行了分类。此外,他们还以一个四面体图解了他们提出的专业素养整体模型,将元素养置于四面体的核心位置。参见:LE DEIST F D,WINTERTON J. What is competence?[J]. Human Resource Development International, 2005,8(1):27-46.。如前所述,本研究采用“综合”素养模型概念,其中自然蕴含了整合概念素养(conceptual competence)和操作素养(operational competence)的思考:“认知素养”和“自我素养”更多属于知识、技能、态度和理解层面,可归为概念素养,而“功能素养”和“社会素养”属于在现实情况下对知识、技能、态度和理解的应用,更多体现的是操作素养的特点。同样,如前所述,本研究是要建构“专业”教师素养模型,意在整合教师素养的“职业”与“个人”两个维度。按照“职业—个人”的维度去区分,教师的“认知素养”和“功能素养”属于“职业素养”(occupational competence),而“社会素养”和“自我素养”更多地属于“个人素养”(personal competence)。

图1 教师素养类型的象限图

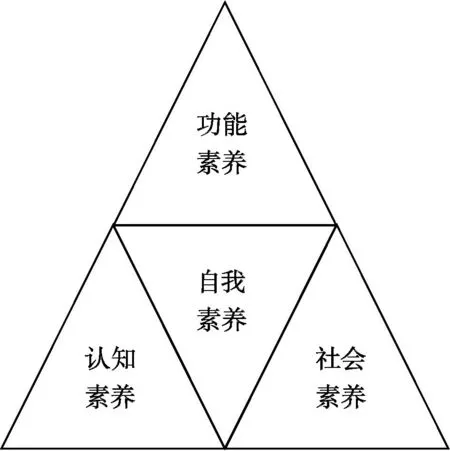

我们还可以采用三角形图对上述四类教师素养之间的关系进行进一步的解析(见图2)。在四类素养中,“功能素养”是教师履行教书育人角色所需的最基本素养,是教师的立足之本或看家本领;然而教师运用“功能素养”,离不开其“认知素养”和“社会素养”的支撑,“认知素养”和“社会素养”是教师素养中的支柱性素养;“自我素养”属于为教师的教书育人和自我发展提供动力以及促进教师获取其他实质素养的素养,是教师素养中的灵魂统帅和活水源泉。在所有素养中,“功能素养”是最外显的,也相对可观察可测评,而“自我素养”最内隐也最难观察和测评。

图2 教师素养模型的三角形图示