站域地下公共空间的发展规律研究:以上海为例

2024-02-26马晨骁董蕴豪彭芳乐

马晨骁,董蕴豪,彭芳乐

(1.上海同济工程咨询有限公司,上海 200092;2.同济大学地下建筑与工程系,上海 200092;3.同济大学地下空间研究中心,上海 200092)

0 引言

站域地下公共空间是指与地下轨交站点互连互通的地下公共活动系统(蒋巧璐和刘堃, 2016;吴云涛和翁季, 2019)。国内外开发经验表明,站域地下公共空间的开发建设有助于完善公共空间系统,优化城市空间结构,提高步行交通效率,提升土地开发价值和城市防灾疏散能力(Cui et al., 2015;Besner, 2017; Peng et al., 2020; Ma et al., 2022)。

1917年,纽约市政工程师Goodrich提出了扩展地铁站以建设地下步行网络的设想(Goodrich,1917; 谭峥, 2019),可视为最早的站域地下公共空间开发理论。其后,国外部分城市结合轨交站点的建设进行了探索性实践,例如纽约洛克菲勒中心地下综合体(1927)、日本东京须田町地下街(1932)和蒙特利尔地下城(1962)等。我国针对站域地下公共空间的研究起步较晚,俞泳(1998)较早系统性提出了地下公共空间的空间属性与规划理论。卢济威和陈泳(2012)则进一步指出连通性是地下公共空间的核心特征。徐磊青和俞泳(2000)通过上海徐家汇站域的案例分析,证实了商业化开发和商业经营收益的提升是促进地下公共空间连通整合的重要驱动力。

在开发影响因素方面,Cui et al.(2013)对比了全球19座建设地下步行系统的城市案例,指出发达经济体城市的地下步行系统开发动因在于实现内城复兴,而发展中经济体城市的开发动因则是解决土地紧缺问题。罗兰(2008)和Peng et al.(2019)学者采用多元线性回归方法证实了站点客流和土地价格是东京和大阪站域500 m范围地下空间开发的共性影响因素,为站域地下公共空间的相关研究提供了借鉴。在空间组织模式方面,既有研究常基于建筑连接形式和地下空间布局形态对站域地下公共空间结构分类(孙艳丽, 2014; 蒋巧璐和刘堃,2016)。董蕴豪(2022)提出,地下空间的规划布局反映了其空间构形的具体表达和空间功能演化动力,应从地下空间的拓扑关系着手分析,继而提出了简单型、复杂型、站域群、站群域和网络型等5类站域地下空间分类模式。另一方面,经典的“点-轴系统”理论和空间句法理论亦常运用于站域地下公共空间的形成机制研究(褚冬竹和辜峥嵘, 2018;Zhang et al., 2021)。

总体而言,现阶段专门针对站域地下公共空间的理论研究相对较少。以往研究常聚焦于国外城市案例,而未深入分析我国主要城市的站域地下公共空间发展规律及特征。限于地下空间数据来源及精度,以往研究常缺乏时间维度的分析,所选案例亦未能覆盖研究城市或地区全域,所得规律并未全面反映地下空间的发展规律。

上海是我国城市地下空间开发利用最为成熟的地区之一。截至2021年12月初,上海城市轨交建设总里程超过800 km,运营线路20条(含上海地铁、市域线和磁悬浮),地下站点共计277座(换乘站均合并计数)。本次研究以上海为例,调研梳理全市所有轨交站点的站域地下公共空间开发情况,以建设时序为脉络剖析其发展历程,从城市区位、轨交站点、站域空间等方面分析比较其空间分布规律。同时,基于站域地下公共空间的整体拓扑结构和空间权属,归纳地下空间的布局结构和连通模式,为我国其他城市的地下空间开发提供经验借鉴与参考。

1 站域地下公共空间的发展历程

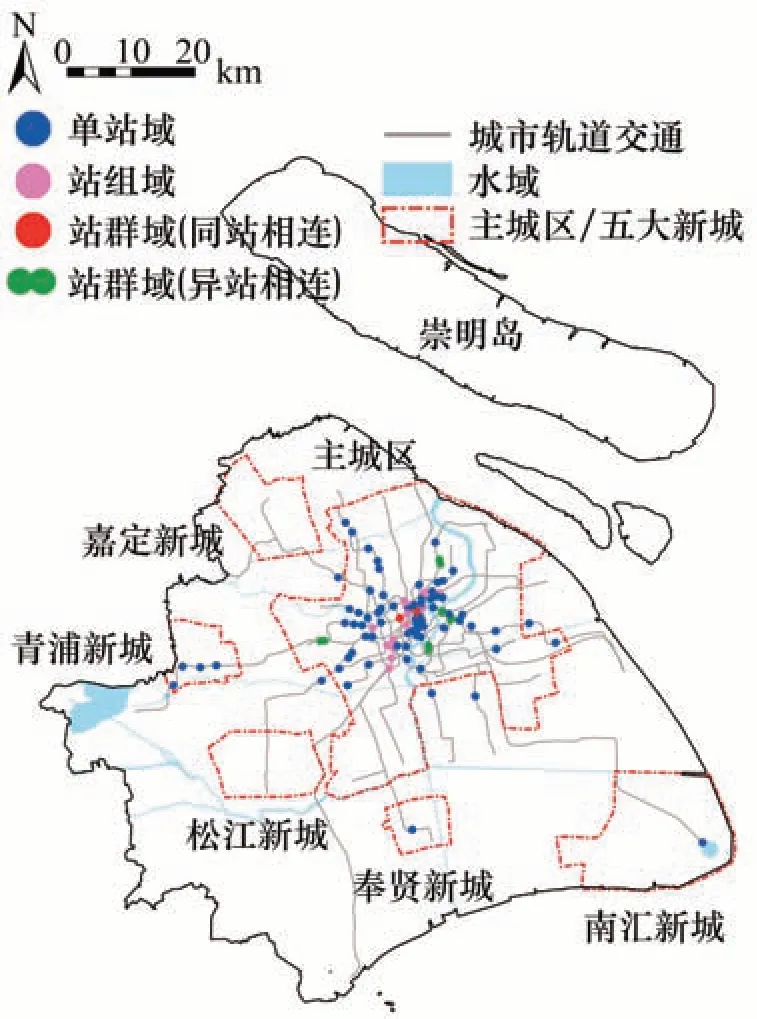

截至2021年12月初,上海共有96座地下轨交站点与周边地下空间连通开发,形成了91处站域地下公共空间系统,所串联的地下公共空间总面积超过335万m2(图1)。

图1 上海站域地下公共空间的分布Fig.1 Layout of metro-led UPS in Shanghai

地下空间的建设成本较地面建筑更高,雄厚的经济基础是大规模地下公共空间开发利用的前提与 可 持 续 发 展 的 保 证(俞 泳,1998; Cui et al.,2013)。以上海陆家嘴地区为例,1993年,陆家嘴地区城市设计方案提出,应围绕区域内4座轨交站点建设总规模约20万m2的站域地下空间系统(上海陆家嘴有限公司, 2001; 朱良成和王敏, 2013)。然而,限于城市发展早期对地下空间开发认知不足和过高的投资成本,该方案最终并未落实(Qiao and Peng, 2016),直至约20年后通过城市更新而形成约11.76万m2的站域地下公共空间。

进一步分析各年份站域地下公共空间的建设区位可知,1993年至2005年间,站域地下公共空间的开发集中在主城区内环线以内,年新增开发规模均较低。2005年以后,站域地下公共空间的建设区域逐步向外呈圈层式扩张,年新增开发规模呈明显的上升态势,特别是内环-中环和外环-主城区边界区域,如图2。随着城镇化转型发展阶段的来临,上海主城核心地区已基本进入存量用地开发为主导的城镇化发展阶段,新增用地开发逐步向主城区外围地区和五大新城集中。在TOD理论指导下,轨交站域用地随新增站点建设而同步开发,使站域地下公共空间的新建区域也逐步向外扩展。近年来,外环线以内的既有中心城地区仍有较大规模的地下公共空间增量开发,主要包括3种类型:(1)在规划指引下或开发主体的要求下,结合既有站点周边用地开发或更新,将存量站域地下公共空间对外延伸拓展,例如陆家嘴站和娄山关路站;(2)结合既有站点周边地区的城市更新,将新建或既有独立开发的地下空间与轨交站点衔接而形成的新增站域地下公共空间,例如嘉善路站和淞虹路站;(3)结合新增轨交站点而形成的新增站域地下公共空间,例如长风公园站。

图2 上海地下轨交站点和站域地下公共空间的年增长情况(换乘站分别计数)Fig.2 Annual increasing amount of underground metro stations and metro-led UPS in Shanghai (interchange stations are counted separately)

在建设时序上,地下轨交站点的建设速度在2010年前后达到峰值,而站域地下公共空间的开发规模则在2010年后呈明显的增长态势,普遍滞后于轨交开发进程(图2)。站域地下公共空间的滞后开发时间是指该地下空间系统内轨交站点的最早运营年份与除轨交站点公共区外首个其他地下公共空间接入年份的间隔时间。如图3,站域地下公共空间的平均滞后开发时间呈现“先下降,后波动,再下降”的趋势。早期轨交站点的规划建设以改善区域交通为首要目的,未能注重站域城市空间的三维发展引导与地下连通管控(朱良成和王敏, 2013),因而开发迟滞性最强。随着早期建设站点的高可达性与人流导入优势逐步显现,新增站点周边用地的地下公共服务设施逐步与轨交站点自发衔接,形成较小规模的站域地下公共空间。2000年开通运营的轨交2号线在建设时便考虑站点与周边用地的同步开发(杨俊宴等, 2021),显著降低了站域地下公共空间的平均滞后开发时长。2002年至2010年,为保障2010年上海世博会的顺利举办,提升城市综合交通承载能力,一大批新建轨道交通项目快速开工建设并投入运营,而同期站点周边用地及地下空间的连通开发进程迟滞,出现明显的波动期。2010年后,随着TOD开发理念的推广与实践,轨交站点与站域用地的开发同步性进一步增强,使得站域地下公共空间的建设滞后时间进一步缩短。

2 站域地下公共空间的空间分布

2.1 城市区位

城市区位是影响站域地下空间开发的重要因素之一。根据图1可知,内环线以内地区的站域地下公共空间开发比例最高(54.7%),而内环-中环、中环-外环的比例逐步降低(分别为26.3%和19.6%),外环线-主城区边界和五大新城又出现一定提升(分别为25.9%和40.0%)。内环线以内地区是上海发展最为成熟的核心区域,面临着更为严峻的用地紧缺问题。由于人口的高度集聚,各类公共要素的人均供给较低,城市居民对更加完善和更高品质的城市公共空间具有强烈需求。在用地紧缺的制约下,利用地下空间资源为社会活动和步行交通创造额外空间是较为可行的方法(Wang et al.,2013; Peng et al., 2019)。此外,优势区位带来的高昂地价亦使开发主体主动利用地下空间以提升其潜在的经济收益。另一方面,外环线以外地区的轨交建设尚不完善,诸多站点及站域地区尚处于开发初期。由于传统意义上的中心城区以外环线为界,已建轨交线路在外环线外多采用地面或高架方式敷设,仅在部分重要地区设置地下站。外环线以外的地下轨交站点已隐含其优势区位的特征,因而使其站域地下公共空间的开发比例高于外环线以内部分圈层地区。

2.2 轨交站点

2.2.1 服务线路数量

轨交站点的服务线路数量可用于反映站点的潜在客流量水平,站点换乘线路越多,则站点潜在客流量越大。根据图1可知,上海单线、双线、三线和四线换乘车站的站域地下公共空间开发比例分别为28.2%、46.7%、92.3%和66.7%。在上海的3座四线换乘站中,仅龙阳路站(轨交2号线、7号线、16号线、磁浮线)由于站点周边用地尚未完全开发而未建设站域地下公共空间。对于现状开发站域地下公共空间的站点而言,其平均服务线路数量为1.53条,显著高于未开发站点的1.16条。

2.2.2 线网可达性

轨交站点可达性用于衡量大尺度范围内交通的便捷度水平,可达性越高,则其吸引人流集聚的潜力越强,越有必要构建高质量的站域公共空间系统(Zhang et al., 2015)。空间句法理论可用于量化分析轨交线网的空间拓扑结构,已有学者基于空间设计网络分析工具(Spatial design network analysis,sDNA),采用基于拓扑度量的全局中介中心性指标(Betweenness(x))评价轨交线网中各站点的综合可达 性(Zhuang and Zhang, 2016; 张 灵 珠 和 强 丹,2021)。基于上述计算方法,得到如图4所示的上海各地下轨交站点可达性分布。总体而言,站域地下公共空间所属站点的平均可达性为624.84,是未开发站点可达性平均值的1.56倍。站点可达性越高,则其越有潜力形成城市重要交通枢纽,带动站域土地开发和人流集聚,引发对地下公共空间的建设需求。

图4 上海各地下轨交站点的可达性水平Fig.4 Accessibility of underground metro stations in Shanghai

2.3 站域空间

2.3.1 站域类型

轨交站域类型可根据段德罡和张凡(2013)的研究成果,以站点500 m缓冲区内现状主导用地功能确定。根据上海的实际情况,可将站域类型分为商业办公型(商办用地>15%且居住用地<45%)、公管公服型(公管公服用地>15%且居住用地<45%,或站点周边为大型公园绿地)、居住社区型(居住用地≥45%)、交通枢纽型(交通设施用地>30%且居住用地<45%)、产业园区型(工业和物流仓储用地>10%且居住用地<45%)和其他类型(站点周边现状未进行大规模城镇化开发)等6类。总体而言,上海商业办公型和交通枢纽型站域地下公共空间开发比例最高(分别为67.7%和71.4%),公管公服型、居住社区型和产业园区型站域的开发比例相对较低(分别为30.4%、24.8%和16.7%),其他类型站域则未有相应地下空间开发。

商业办公型站域以商业、办公、娱乐等功能用地为主导,是城市重要的公共活动中心、商业中心或商务中心。虽然地下空间的建设成本较地面建筑高出2~3倍,但是其建设面积不计入容积率,且建设用地使用权出让金较低。对于区位较好的商办类用地而言,其开发主体更有意愿在地块内部开发地下商业娱乐设施并与邻近的轨交站点连通,拓展额外的经营性空间,盘活提升地下空间的经济价值,以此平衡高昂的土地成本与建设成本(Peng et al., 2019)。

另一方面,虽然交通枢纽型站域的地下公共空间开发比例最高,但是其规划建设具有极大的特殊性。上海现状7处交通枢纽型站域可分为3类:①为疏解人流和完善枢纽地区配套服务而开发,包括上海火车站、上海南站、上海西站和虹桥2号航站楼;②基于站城一体化开发理念,站域内存在诸多商业办公用地,与商业办公型站域的开发机制类似,主要为虹桥火车站;③站域内以机场用地为主,未建设站域地下公共空间,包括虹桥1号航站楼和浦东国际机场。综合而言,对于更为一般的城市地区,站点周边集聚的商业办公用地仍是带动站域地下公共空间建设的核心驱动因素。

2.3.2 站域平均容积率

以上海各地下轨交站点中心为圆心,分别分析300 m、500 m和800 m半径内的城市空间平均容积率,得到如表1所示结果。各分析范围内开发地下公共空间站域的平均容积率均高于未开发站域,且分析范围越归拢于站点核心,则其平均容积率的差异越大,站域300 m范围内地下公共空间开发站点的平均容积率约为未开发站点站域空间的1.31倍。总体而言,更高的站域平均开发强度和更大的站域核心用地容积率意味着该用地具有更高的空间承载潜力和更多元的城市功能需求,继而引发城市立体化开发和站域地下公共空间的建设。

表1 上海各类型地下轨交站点站域平均容积率Table 1 Average floor area ratios of different types of metroled areas for underground stations in Shanghai City

3 站域地下公共空间的空间组织

3.1 空间布局结构

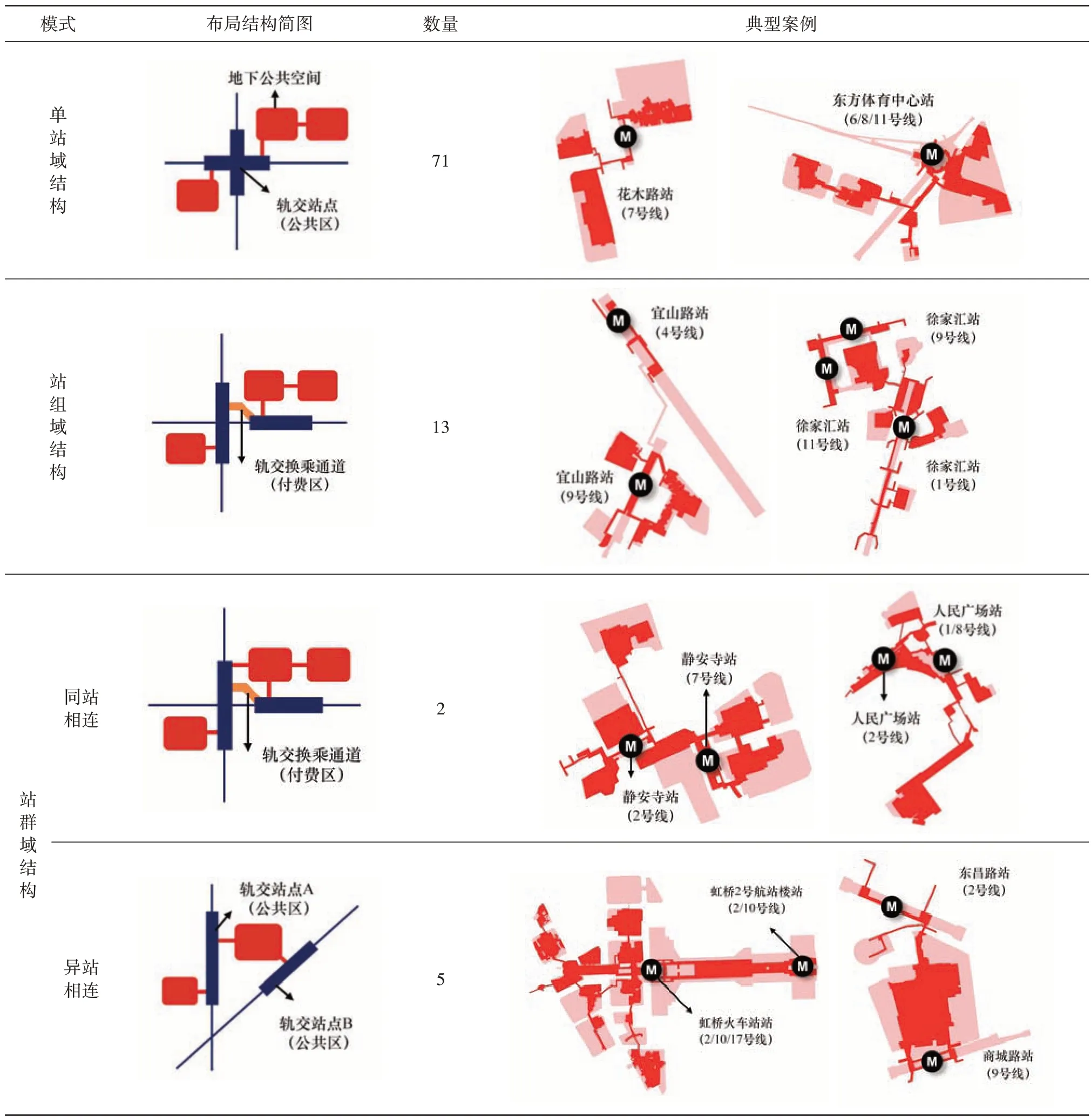

地下空间的整体拓扑结构是站域地下公共空间规划的重点管控内容。轨交站点是站域地下空间系统开发建设的核心要素,基于地下空间拓扑形态和轨交站点公共区与其他地下公共空间要素的相对位置关系,可将上海站域地下公共空间分为3大类,如图5和表2所示。

表2 站域地下公共空间布局结构Table 2 Layout patterns of metro-led UPS

图5 上海各站域地下公共空间的布局结构Fig.5 Layout patterns of metro-led UPS in Shanghai City

3.1.1 单站域结构

单站域结构仅包含一个轨交站点公共区,其他地下空间要素均直接或间接与该站点连通,如花木路站。当地下换乘站采用 “十”“冂”“丄”“乚”等方式连接并形成一体化的大型站厅层公共区时,其空间功能和使用者体验与非换乘站的站厅层基本一致,仍可归入单站域结构,如东方体育中心站。单站域结构是站域地下公共空间最基本的布局结构,在其基础上可演化形成站组域或站群域结构。由于地下空间系统中仅有一处轨交站点公共区,该系统的拓展延伸常需采用较长的通道与站点直接连接或在已有空间要素上增加通道形成多级连通,容易降低轨交站点在系统中的核心地位和系统末端的公共空间可达性。

3.1.2 站组域结构

站组域结构是指地下换乘站中各线路站点邻近分布且仅采用付费区通道连接,步行者无法通过公共区往来各地下站厅层和与之连通的其他地下公共空间,可视为多个独立的单站域地下空间子系统的集合。一般而言,站组域结构的各地下轨交站点为分期建设,规划时常缺乏良好的换乘预留,使得各线路站体间需分离设置,如宜山路站和徐家汇站。虽然站组域结构的地下空间系统规模较大,但是各系统间相互割裂且互不连通,难以完全发挥站域地下公共空间缝合城市空间和建设一体化步行系统的作用,空间综合效率较低,应尽可能在规划设计中避免上述模式。

3.1.3 站群域结构

站群域结构是指空间位置上相互独立且邻近的多座地下轨交站点,其公共区之间可实现地下公共通行和有效连接的结构模式,通常位于城市中心区、副中心或重要的商务和商业功能集聚区,亦被命名为“站际地下公共空间”(褚冬竹和辜峥嵘, 2018)。根据轨交站点是否具备换乘功能可分为同站相连型和异站相连型等两类:(1)前者站点为换乘站,各公共区之间采用地下步行通道或借助其他地下公共空间实现连通,大多由站组域结构系统结合站点邻近地块或公共用地地下空间开发形成,如静安寺站和人民广场站;(2)后者则由多个不同站点(相互间无法实现站内换乘)整合形成,其建设目的更加多元,如虹桥火车站-虹桥2号航站楼站和东昌路站-商城路站。站群域地下公共空间的建设有助于扩大轨道交通的辐射范围,使传统的点状区域辐射转变为轴线状或面状扩张,提升轨交站点的影响能级和站域核心用地的土地价值(褚冬竹和辜峥嵘, 2018)。与此同时,多座轨交站点及其附属地下空间子系统的整合连通也大大提升了站域地下公共空间的规模,更利于建成完善的地下步行网络,有效疏解核心地区的集聚人流。

3.2 空间连通模式

地下空间的互连互通是站域地下公共空间规划的又一重点管控内容,而空间权属是制约地下空间连通的关键因素。因此,空间连通模式聚焦于地下空间连通规划的落地实施条件,以地下连通空间的权属关系及与轨交站点的连通层级为分类依据,可将上海站域地下公共空间的连通模式分为3类,如图6和表3所示。

表3 站域地下公共空间的连通模式Table 3 Connectivity patterns of metro-led UPS

图6 上海各站域地下公共空间的连通模式Fig.6 Connectivity patterns of metro-led UPS in Shanghai

3.2.1 单级连通

单级连通模式是指各地下公共空间直接与轨交站点公共区连通,无额外的连通媒介空间,如花木路站。在TOD理念的指导下,规划部门鼓励轨交站点与周边地下公共空间连通。与此同时,为了更好地导入轨交站点人流,提高经营收益,站点周边的地下空间开发主体也乐于与轨交站点连接(即使需要向地铁公司缴纳一定的连通费用)。因此,单级连通模式的实施难度相对最小,即使在规划阶段未能预留,仍有可能通过开发主体自发或在政府部门的引导下完成连通建设(朱良成和王敏, 2013)。

3.2.2 多级连通Ⅰ类

多级连通Ⅰ类模式是指系统中有至少一处地下公共空间要素需要通过其他媒介空间而与轨交站点形成间接连通关系。其中,媒介空间在空间权属上应为公共产权,通常为公共用地地下空间。与单级连通模式相比,该种模式的服务范围相对较大且地下空间系统内的公共空间要素较多。由于媒介空间属公共产权,因此其相邻地下空间主体的连通要求较易实现。以东方体育中心站为例,通过前期的统一规划,以前滩29-01地块公共绿地地下空间为媒介空间,实现了轨交站点与晶耀前滩综合体、前滩时代广场和前滩中心等建筑的地下商业设施或办公大堂的衔接,形成了高效简洁的地下空间连通形态。

3.2.3 多级连通Ⅱ类

多级连通Ⅱ类模式与前述Ⅰ类模式在连通形态上相近,而其不同点在于媒介空间属于私有产权,通常为开发地块内的地下私有公共空间。与前述两种模式相比,该类连通需兼顾多方地下空间权属主体的意愿,增加了连通方案的实施难度。对于地下空间统一规划地区,通过控规法定图则和土地出让协议的约束,能够较好地落实地下公共空间连通理念并保证运营实施阶段的开放使用。以上海虹桥商务区核心区(虹桥火车站站域)为例,控规图则中要求实施的9条地下人行连通道均在实际开发中建设并在后期运营中开放连通,形成了高效的地下公共空间系统(彭芳乐等, 2019)。另一方面,对于前期未统一规划或规划设计阶段并未强制预留连通的地区,该模式的实施存在较大的难度(马仁杰,2020):(1)作为媒介空间的产权主体综合考虑其运营管理成本而不愿连通;(2)地下空间连通后未能实现连通口的公共开放而无法实质连通;(3)先建地下空间缺乏设计预留或存在较大高差而无法衔接;(4)地下空间的连通方案难以满足防火分区或疏散距离要求而无法实施。以上海娄山关路站域为例,虽然《上海长宁区地下空间总体规划》(2009)已明确该地区的站域地下公共空间布局,但是各地块的土地出让协议未纳入上述要求,使后期地下连通道的实施过程较为波折,部分楼宇的地下公共空间由原有设备间或停车库改造而成,室内环境较差、连通路径曲折且存在较大高差,地下空间连通效能较低(马仁杰, 2020)。

4 讨论

4.1 地下私有公共空间建设

地下私有公共空间是指产权归属于地块开发主体,且承担部分公共功能的地下私有空间。截至2021年12月初,上海全市约78.1%的站域地下公共空间位于商业办公用地内,而总计约83.0%的地下公共空间功能为商业经营性设施。虽然2007年编制的《上海市地下空间近期建设规划(2007—2012年)》提出,应由“城市公共用地的地下空间开发构成地下公共空间的主体和骨架”,但在实际建设中,站域地下公共空间的建设更偏向于市场商业行为,纯粹的公共用地地下空间开发规模仅占总量的21.9%。虽然上述地下商业经营性设施的建设并非基于公共利益,但是当其与轨交站点连通成网后便自然承担了一定时段(通常为10∶00~22∶00)的公共通行和社会活动功能,即形成了一种特殊的私有公共空间。通过地块开发主体的主动建设或控制性详细规划的积极引导,地下私有公共空间已构成上海站域地下空间开发的主体(奚东帆, 2012)。

4.2 自上而下的规划管控体系

在上海91处站域地下公共空间中,既有完全基于控制性详细规划而建设的案例(如东方体育中心站),也有依托地块开发主体自主建设的情形(如黄陂南路站)。根据Ma et al.(2022)的研究,前者开发模式的地下空间绩效显著高于后者。在当前国土空间规划范式构建的背景下,应构建自上而下的站域地下公共空间规划管控体系:(1)在全市层面的地下空间总体规划中明确站域地下空间与地下公共空间的规划战略及建设原则;(2)在分区层面的地下空间分区规划中明确鼓励建设站域地下公共空间的站点及连通原则;(3)基于公共利益、实施条件、轨交公司和地块主体意愿等因素,明确站域地下公共空间的建设范围、引导功能、公共通道、连通关系、出入口、开放要求等管控要素并纳入地区控制性详细规划的法定图则之中。

4.3 地下公共空间的开发激励机制

市场主体是当前推动站域地下公共空间开发的主要主体,应构建相对完善的地下公共空间开发激励机制以使其主动参与站域地下公共空间的建设之中。近年来,上海和深圳等城市开展了积极探索,提出了诸如建设用地使用权出让金减免、地下经营性面积奖励、建筑容积率奖励等激励措施,取得了较好的成效:(1)《上海市地下建设用地使用权出让规定》(沪府办 [2018] 32号)明确,地下公共通道不纳入地下建设用地使用权出让范围,不计土地出让价款;(2)《深圳市人民政府关于完善国有土地供应管理的若干意见》(深府规 [2018] 11号)明确,全天候向公众开放的地下连通空间允许配建不超过通道总建筑面积20%的经营性建筑且免收地价;(3)《深圳市拆除重建类城市更新单元规划容积率审查规定》(深规划资源规 [2019] 1号)提出,经核准设置24小时无条件对所有市民开放的地下通道可按其对应的投影面积计入奖励容积。

4.4 研究局限性

总体而言,本次研究仍存在如下局限性:

(1)上海是典型的超大城市,其城镇化发展水平与地下空间开发需求存在一定的特异性,当前结论成果是否能直接应用至其他不同等级和类型的城市,仍有待于进一步分析研判。

(2)在揭示站域地下公共空间的空间分布规律时,本次研究简单采用了量化数据的对比分析。未来可结合数理统计或空间统计方法,对站域地下公共空间的规模分布和空间分布等开展进一步的量化规律研究。

(3)当前我国城镇化发展已从增量扩张转向存量更新,站域地下公共空间的开发建设必将面临新的需求,产生新的规律。本次研究并未重点分析存量规划背景下的站域地下公共空间开发特征,未来应以北京、上海、广州、深圳等处于存量发展阶段的城市为案例,进一步剖析其发展规律。

5 结论

站域地下公共空间是各层级地下空间规划中最为关注的内容,其开发建设有助于优化城市空间结构,提升交通出行效率,改善城市防灾疏散能力等。本文深入剖析了上海全市91处站域地下公共空间的发展规律,得到如下结论:

(1)雄厚的经济基础是站域地下公共空间大规模建设的前提与可持续发展的保证。地下空间连通的潜在商业回报与政府部门对TOD开发模式的推广是上海站域地下公共空间发展的重要动因,而基于商业利益开发地下私有公共空间已成为上海站域地下公共空间的重要发展特征。

(2)上海站域地下公共空间的时空发展规律与上海的城镇化发展进程基本一致。由于早期地下空间连通意识的不足和世博会筹备工作的影响,上海站域地下公共空间的建设常滞后于轨交站点开发,而该滞后时间则呈现“先下降,后波动,再下降”的趋势。

(3)上海站域地下公共空间集中分布在外环线以内的主城核心和五大新城地区,通常分布在区位较好、站点能级较高、站域开发强度高且为商业办公型或交通枢纽型的站点地区。

(4)在布局结构方面,应尽可能避免站组域地下空间系统的建设。对于城市中心区、副中心或重要的商务和商业功能集聚区,可优先建设站群域地下公共空间,以提高轨交站点的辐射作用及外部效益。

(5)在连通模式方面,为保障地下空间连通规划的实施落地性,应优先采用单级连通或多级连通Ⅰ类模式。若采用多级连通Ⅱ类的空间组织方案,则应在控规法定图则与土地出让协议中约束开发主体的地下私有公共空间建设与运营,以提高规划方案的可实施性。

[附中文参考文献]

褚冬竹,辜峥嵘.2018.城市轨道交通站际地下空间形成与开发思路探析[J].南方建筑, (5): 92-98.

董蕴豪.2022.基于多源数据的地铁域地下空间智能规划及管理方法研究[D].上海:同济大学: 61-227.

段德罡,张凡.2013.土地利用优化视角下的城市轨道站点分类研究——以西安地铁2号线为例[J].城市规划, 37(9): 39-45.

蒋巧璐,刘堃.2016.香港地铁站点地下公共空间组织模式[J].规划师, 32(7): 98-104.

卢济威, 陈泳.2012.地下与地上一体化设计——地下空间有效发展的策略[J].上海交通大学学报, 46(1): 1-6.

罗兰.2008.地铁站域地下空间开发与交通—土地特征相关性研究[D].北京: 清华大学: 45-77.

马仁杰.2020.勾连型地下空间的实践与反思[J].工程技术研究, (20):221-223.

彭芳乐,乔永康,李佳川.2019.上海虹桥商务区地下空间规划与建筑设计的思考[J].时代建筑, (5): 34-37.

上海陆家嘴有限公司.2001.上海陆家嘴金融中心规划与建筑——规划深化卷[M].北京: 中国建筑工业出版社: 1-162.

孙艳丽.2014.城市轨道交通地下车站与周边地下空间连通方式分类[J].城市轨道交通研究,17(2): 54-60, 66.

谭峥.2019.城市地下空间的理性化进程图像中的纽约现代基础设施发展史(1870—1940年)[J].时代建筑, (5): 6-13.

吴云涛,翁季.2019.基于使用后评价的城市地下公共空间活力提升研究——以重庆市临江门地下空间为例[C]// 2019城市发展与规划论文集, 2019年城市发展与规划大会.郑州: 2019: 1-7.

奚东帆.2012.城市地下公共空间规划研究[J].上海城市规划, (2):106-111.

徐磊青, 俞泳.2000.地下公共空间中的行为研究:一个案例调查[J].新建筑, (4): 18-20.

杨俊宴,秦诗文,郑屹,曹俊.2021.城市设计的且行且忆——卢济威教授访谈[J].城市规划, 45(8): 113-116.

俞泳.1998.城市地下公共空间研究[D].上海: 同济大学: 12-172.

张灵珠,强丹.2021.基于地铁客运量和城市交通一体化模型的空间网络实证分析——以上海为例[J].住宅科技, 41(8): 16-20.

朱良成,王敏.2013.城市轨道交通站点与周边地下空间连通理念发展分析[J].建筑结构, 43(S2): 187-190.