肖邦玛祖卡的民族特征

2024-02-15李妙璇

摘 要:肖邦的音乐是古典钢琴宝库中的一颗闪耀明珠。在他的创作生涯中,祖国命运对他情感的影响深刻,爱国情怀与救国情怀融入了他那柔美且充满爱意的音乐中,并赋予其悲情性色彩。玛祖卡作为肖邦作品中最具有本民族音乐特征的作品之一,充分展现了波兰民族风情。本文从节奏、旋律、调性、和声四个方面,分析肖邦音乐中所体现的民族特色。

关键词:肖邦;玛祖卡;民族特征

中图分类号:J624 文献标识码:A 文章编号:2096-7357(2024)35-00-03

弗里德里克·弗朗索瓦·肖邦是浪漫主义时期波兰一位具有强烈爱国主义情怀的作曲家、钢琴家。他的作品如诗如画、情感丰富细腻且具有文学性,因此被誉为“钢琴诗人”。舒曼曾比喻道:“肖邦的音乐是藏在花丛中的一尊大炮。”即使国家沦陷,身在异国他乡的肖邦也时刻惦记着祖国,并在临终时要求将自己的心脏安葬在波兰。

肖邦成长在动荡不安、局势混乱的社会环境中,他的父亲是一位法国人,早年参加过波兰反对侵略者起义,后来成为语言教师。肖邦从小就在父亲的爱国主义教育下成长,心中早已埋下了爱国的种子。凭借其与生俱来的音乐天赋,肖邦在7岁时就创作了第一首钢琴作品《g小调波兰舞曲》,20岁时,他前往巴黎深造,离开波兰时写了这句话:“你知道我是怎样努力去领略我们民族的音乐,而且我又怎样获得了部分成功①。”

1830年,波兰爆发了十一月起义,肖邦得知沙俄对革命起义镇压的消息后愤怒不已。1831年,肖邦抵达巴黎,波兰革命失败,回国渠道受阻,此后他便留在了巴黎。爱尔斯涅先生是肖邦的老师,1831年他给肖邦写信说:“你是天才, 为人民写作吧,要写得有通俗性、民族性②。”此后,身处异乡的肖邦将对祖国未来美好生活的向往以及对祖国的深情厚爱融入作品中,并结合本民族的音乐元素进行创作,借此抒发内心的悲愤之情。他的音乐作品成为一

种力量,犹如对抗外来侵略者的“武器”,坚定而有力。在音乐创作中,肖邦对玛祖卡音乐体裁情有独钟,在他创作生涯的不同时期共有57首极具浓郁波兰民族特色的玛祖卡作品。他的玛祖卡作品旋律朴实且富有歌唱性、节奏感强、情感真挚。

玛祖卡是波兰民间最古老的一种舞蹈音乐形式,极具民族特色。它源于17世纪波兰民间舞蹈玛祖尔、库亚维亚克、 奥别列克三种舞蹈,音乐内容多以描绘波兰民俗风情、乡村自然景物为主。肖邦在传统玛祖卡音乐的基础上,将波兰民间音乐元素融入作品中,大胆创新,将玛祖卡音乐从舞蹈伴奏形式中独立出来,发展为可以单独登台表演的钢琴音乐,借此抒发爱国和思乡的情感。肖邦的玛祖卡作品在节奏、旋律、调式调性、和声四个维度上展示了波兰民族独特的气质。

一、多变的民族节奏

传统玛祖卡的弹性节奏是最难掌握的部分,控制好节奏是演绎好玛祖卡的关键,大部分玛祖卡的节奏是速度适中的三拍子,节奏型为x. x x x | x x x — |。由于受到波兰民族语言的发音影响,重音拍与传统三拍子不同,它通常在三拍子小节中的第二、第三拍,有时也在第一拍上,变化十分灵活。肖邦玛祖卡在保留传统玛祖卡节奏特点上融入个人情感,节奏动力感十足。例如《降B大调玛祖卡》OP.7 Nr.1显现了玛祖卡重音灵活变化的特点,第1—4小节(见谱例1)中第一、第二小节的重音落在第一拍的八分音符上,第三小节重音落在第三拍音上,第四小节重音又落在了第二拍上。短短的几小节,重音已经变换了几次,由此可见,玛祖卡节奏重音灵活多样。这首作品节奏动感欢快,音乐热情洋溢、生机勃勃,体现了波兰民族能歌善舞、开朗乐观的性格特征[1]。

二、歌唱的民族旋律

旋律上肖邦采用了波兰民族民间音乐元素,旋律中常用三连音、装饰音,充分体现了波兰的民间乐曲韵味,大线条的乐句使旋律更有歌唱性。《C大调玛祖卡》Op.24 Nr.2结合了奥别列克舞蹈的风格,第1—8小节(见谱例2)运用主属和弦交替模仿风笛悠扬的旋律和音色,风笛是欧洲一种古老的乐器,这样的旋律仿佛让人置身于波兰美丽的自然景色中。《升f小调玛祖卡》Op.6 Nr.1,第41—56小节频繁使用装饰音(见谱例3),听觉效果上带听众走进了波兰平静的乡村生活场景中,人们在田野上辛勤劳作,生活虽然贫穷却很快乐。

三、独特的民族调性

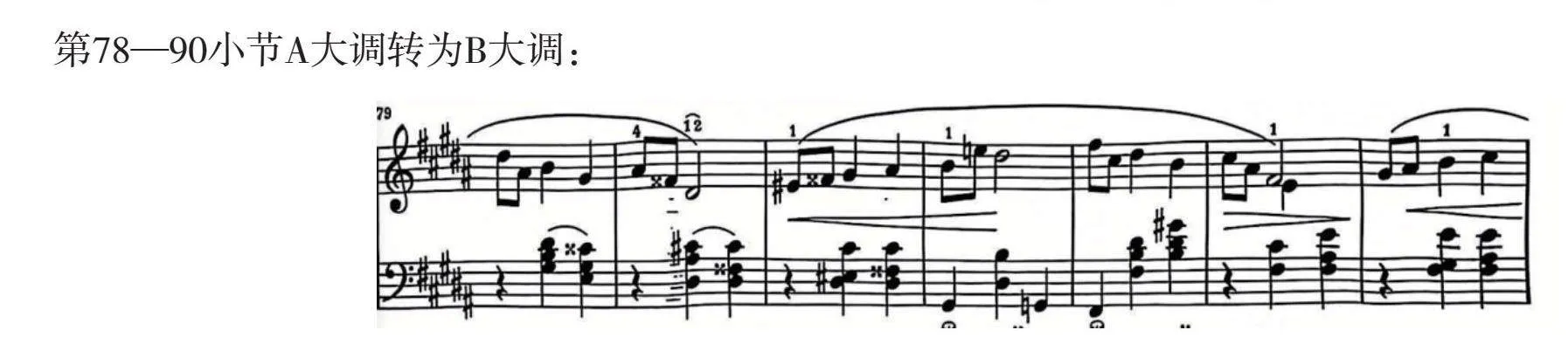

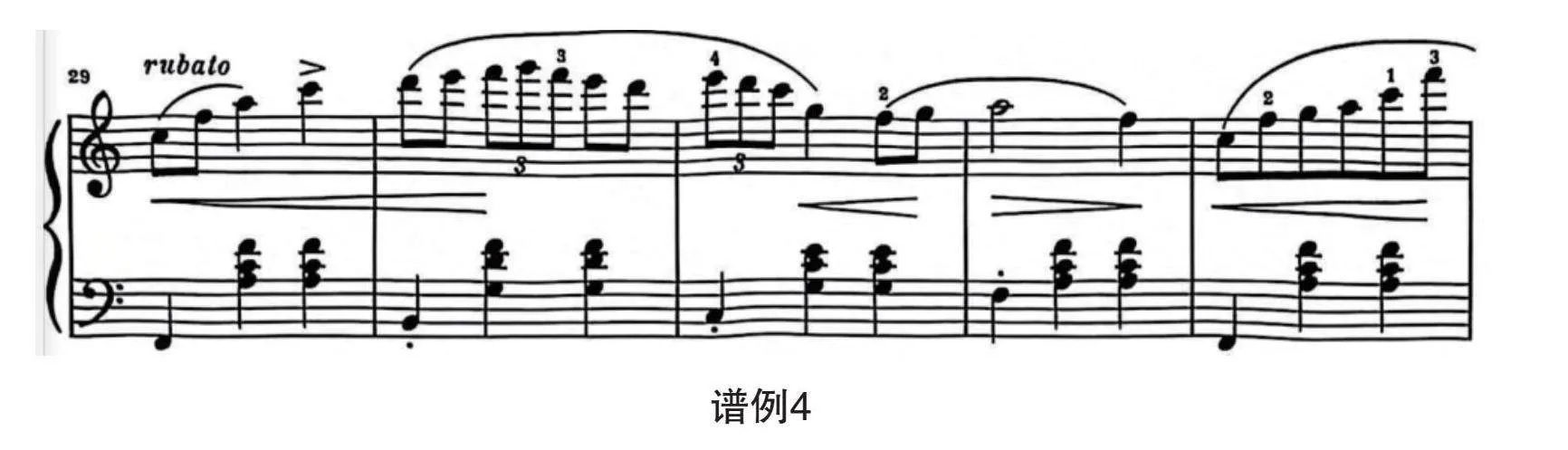

传统玛祖卡舞曲篇幅一般较短,曲式简单,肖邦喜欢使用民族调式——利底亚、弗里几亚、艾奥里亚等,用复调、转调的创作手法,增加浓郁的歌唱性,强化音响上的对比效果,增添乐曲的民族民间风情。如《C大调玛祖卡》Op.24 Nr.2,第29—35小节运用了利底亚调式(见谱例4),《a小调玛祖卡》Op.59 Nr.1(见谱例5)运用转调的手法,从开头C大调转为A大调,第78—90小节转为B大调,第91—130小节又回到C大调。回旋的转调增添乐曲的可听性更有舞曲风格。《a小调玛祖卡舞曲》Op.17 Nr.4,肖邦利用大小调明暗交替的对比手法,从开头a小调昏暗的音乐色彩给人一种乡愁的情绪体验,到第61小节转入A大调,明亮的A大调表现了波兰民族在抵御敌人时不惧困难、勇往直前的性格特点,也体现了浪漫主义音乐注重情感抒发,也展示了玛祖卡舞曲的独特风格[2]。

四、多彩的民族和声

肖邦的玛祖卡音乐中和声、旋律相辅相成,肖邦运用丰富的和声织体弥补了旋律的单一性,增添更多的民族音乐色彩,使音乐效果更加立体、优美动听。传统玛祖卡舞曲常用增二度、三度跳进的和声音响,肖邦在此基础上将匈牙利风格的和声改良增加了增四度、大七度的和声,在不改变传统玛祖卡舞曲风格上注入了新鲜的血液,使音乐更有民族韵味。《a小调玛祖卡舞曲》Op.17 Nr.4,第54—60小节(见谱例6),向下行的半音阶、增四度和声引人踏进异国风情的画面世界中,激发无尽的遐想空间[3]。

五、结束语

肖邦的玛祖卡作品采用歌唱的旋律、多变的节奏、多彩的和声、独特的调性、自然灵巧的转调,这些个性化的创作法为玛祖卡音乐体裁注入全新的能量。肖邦的音乐作品为古典音乐创作开辟新的路径,保留本民族音乐体裁的同时敢于创新,促进世界音乐的多样性发展,对后世的音乐创作产生了深远的影响。

参考文献:

[1]于润洋,主编.西方音乐通史[M].上海:上海音乐出版社,2003.

[2]唐嘉骏.肖邦音乐的“波兰性格”——肖邦音乐的民族性[J].怀化学院学报,2006,(07):103-104.

[3][波]布罗尼斯瓦夫·爱德华·塞多夫,编.肖邦书信选[M].北京:人民音乐出版社,1986.