贝多芬的晚歌

2024-02-15李佳

摘 要:贝多芬的Op.130作为其晚期的代表作,以深厚的曲式结构、充沛的感情,展现了贝多芬晚年对音乐和生命的深刻思索。Op.130不仅是一部革新之作,也是一首抒情的巅峰之作。基于此,本文聚焦于贝多芬Op.130的曲式风格与情感世界,深入剖析其结构形式、主题发展与情感表达,旨在揭示这部晚期作品在音乐史上的独特地位及其对后世的深远影响。

关键词:贝多芬;Op.130;曲式风格;情感世界

中图分类号:J624 文献标识码:A 文章编号:2096-7357(2024)35-00-03

贝多芬晚期四重奏中,Op.130深刻反映了作曲家晚年对音乐和生命的终极思考。Op.130的曲式结构风格与过往的音乐创作有较大区别,从四乐章过渡到六乐章。在创作过程中,贝多芬巧妙地运用了对位与模仿、主题与变奏等技巧,将乐曲中蕴含的情感生动地表现了出来,赋予了对音乐形式革新的深厚热情。基于此,本文对贝多芬晚期四重奏中Op.130的曲式风格与情感世界进行分析,有助于深入了解贝多芬音乐的复杂性和美感,感受贝多芬晚年对生命、艺术的深刻反思。

一、曲式之舞:Op.130的结构与形式

(一)第一乐章:Op.130的开篇与主题展开

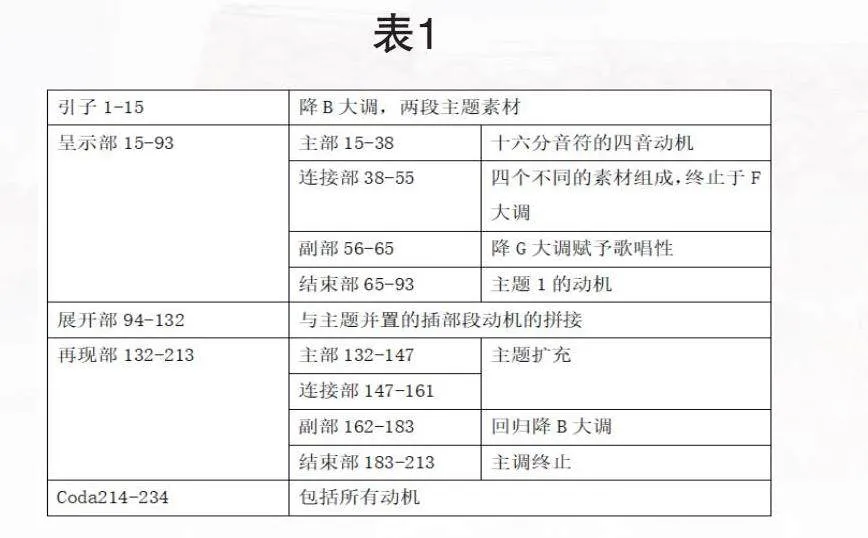

贝多芬的Op.130的第一乐章是一种奏鸣曲式,在这一乐章中,主题和感情相互交融。在开场的15个小节里,展示了两个主题,其中主题一反复出现在各个部分,地位等同于呈示部的主部与副部。主题二则终止于降B大调属七和旋的延长音,所采用的手法主要为对位的手法,模仿在各个声部间,旋律中隐藏着淡淡的悲伤[1]。

谱例1

当主曲的主旋律迅速展开时,小提琴十六分音符的跑动将乐曲推向高潮。连接部有15个小节,主要由四种不同的素材组成,随后4个小节的过渡后,副部主题则在仅重复一次后,就被不完整的十六分音符组的跳奏打断(见谱例1)。

展开部分虽然很短,但是通过对新旧两段旋律的重新组合,基本上采用动机的拼接,并没有降B、降G大调出现,直接进入降D大调,为再现部铺垫。

再现部分的延伸,既是对主题的重新表述,也是对感情的深化。尾声则将整个乐章的所有素材包含在内,速度变化反复,落在完满的全终止上。曲式结构如表1所示。

(二)第二乐章:Op.130的温柔旋律与情感流露

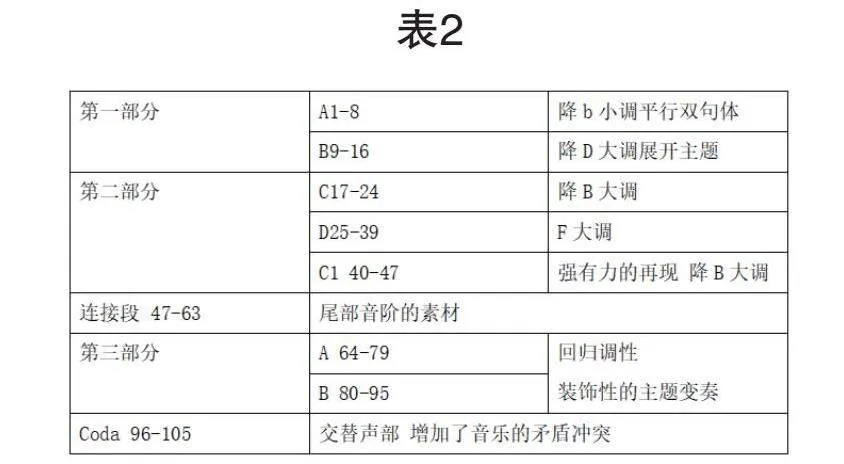

贝多芬的Op.130第二乐章,以其简练的再现复三部曲式结构,表现出柔和的旋律且感情自然流露,虽然主体由一提琴声部陈述,但是贝多芬通过节奏处理,将声部与主题进行了完美融合。

第二乐章的第一部分,两个相近的主题都是从降b小调开始,而低音部则采用了八度跳的切分节奏,这是旋律下行模进的良好铺垫。A段采用的是两个并列的句式,它利用二提琴的旋律与主题之间的协调关系,营造出一种内部的对答,使乐曲富有动感。B段从降D大调开始,虽然是很小的一部分,但是很好地引出了主题的动力,最后又顺利地回到了主旋律[2]。

中间部分是一首简单的三部曲,通过调性的转换引入新的元素,在C段琶音和装饰音的结合中,以模进的手法来表达旋律的上扬(见谱例2)。

谱例2

中间段以F大调为主调,以逆向的旋律线,为再现部做好充足的铺垫,而二度琶音动力的提示,则暗示主题的到来。

再现部分的变奏重复,把主题的动力延伸到了八度的大跳跃,并用装饰的主题变调,与起段形成了明显的音域对比。

尾声则转移到中提声部,将原本处于二提琴的素材转换到一提琴,而二提琴则采用拨奏的形式模仿中部强调弱拍的节奏型,加强尾声的音乐矛盾冲突。曲式结构如表2所示。

(三)第三乐章:Op.130的幽默与机智

贝多芬Op.130第三乐章采用无展开式的奏鸣曲形式,三个声部以赋格的方式层层交叠,引出了降D大调的主题,而在第三乐章中,主要的动因就是在前一个引子中所含的“前附点”。

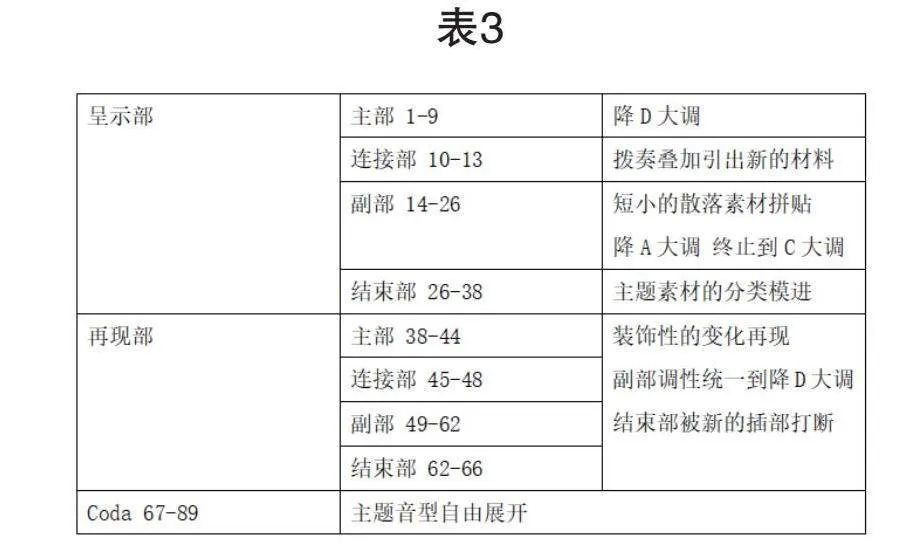

第三乐章的再现部为装饰性的变化再现,作为前一部分高潮的延续,采用固定音型自由展开,其中夹杂了复杂的节奏型,所以再现部也可以看成大规模的展开部。用降D大调的装饰音作为引子,适当地添加了连接部分和结尾部分的材料和节奏,让一提琴演奏出跑动的音阶,将整首曲子推向了高潮,并以主调结束[3]。曲式结构如表3所示。

(四)第四乐章:Op.130的沉思与内省

贝多芬Op.130第四乐章以三部性的曲式结构形式表现,采用的是德国舞曲的风格。

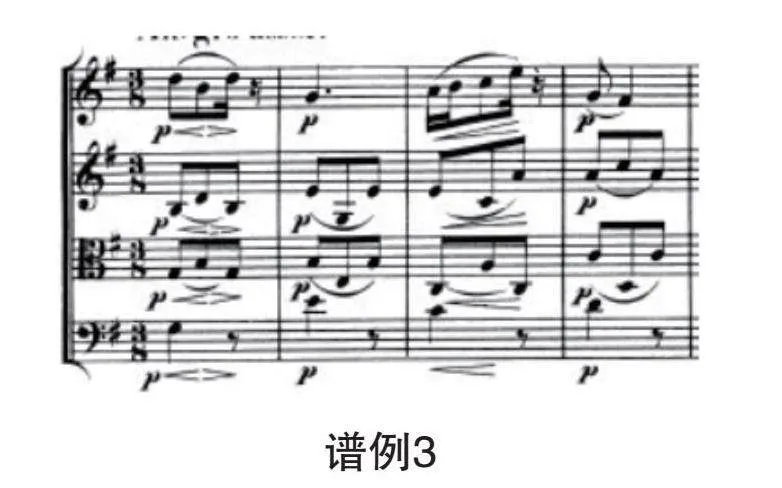

第四乐章的第一部分,所采用的形式为再现性单三部结构,主题围绕着主和弦的G大调展开,其中A段所采用的是“4+4”的平行双句体结构(见谱例3)。

谱例3

B段则像是整个主题的再一次发酵,声部与A段有所区别,呈现放射状扩散开,引出主题的到来(见谱例4)。

谱例4

但与第一部分所环绕的动机不同,在中间部分一提琴声部与主题的二度音程关系中,动机2的音程关系更接近动机1的倒影形式,而乐曲中的三个跳跃音,再由D音向G音的逆向移位,更凸显了作品中所包含的沉思和反省。

再现部的变化采用的是变奏手法,其中89小节是A段的变奏部分,主题并不清晰,只有低音伴奏织体和声中突出了主题部分[4]。

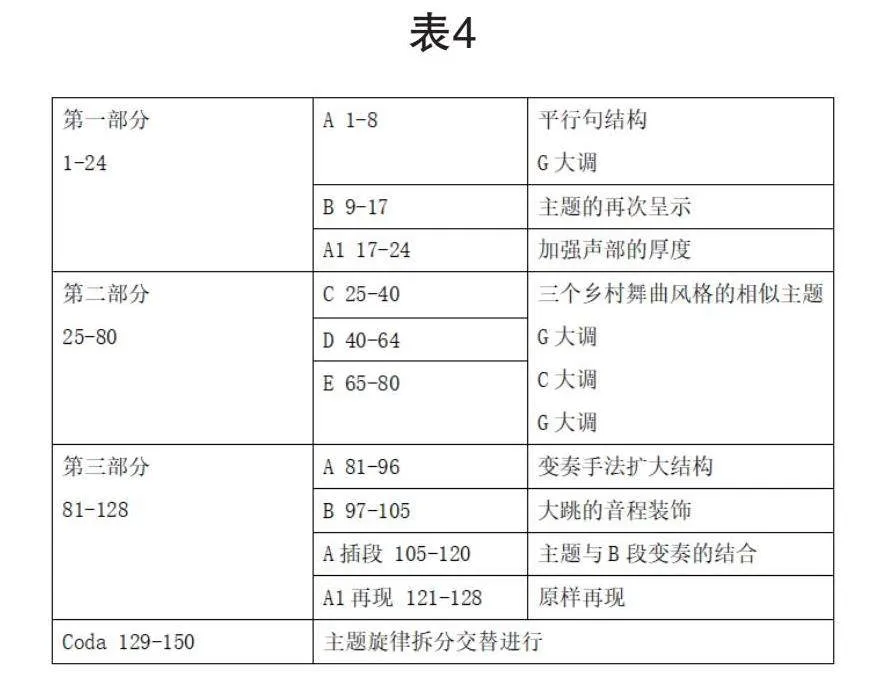

尾声部分则重点突出主题,主题旋律在各个声部中都有交替出现,通过主题尾部素材的逐渐强化,从而模进到主和弦结束。曲式结构如表4所示。

(五)第五乐章:Op.130的节奏与动力

贝多芬Op.130的第五乐章中采用单三部曲式,整个乐章的第一段非常简短,仅有9个小节,而动机在第3小节就出现,同时运用到了展开部,其中动机1从降E大调开始,其中的大跳的六度音程以附点的节奏型展开。

而上述动机2则在主题陈述第一次后,展开为不停歇的句子,利用重复句尾的旋律引出第二段的展开。

展开部主要分为两段,第一段采用倒影的手打,第二段的主题采用动机2的变体,第一段第21小节中二提琴声部以切分音节奏重复引出第二段的主题部分,是动机2的深入发展,最后以动机1的六度音程向下大跳的形式将展开部的主调结束。

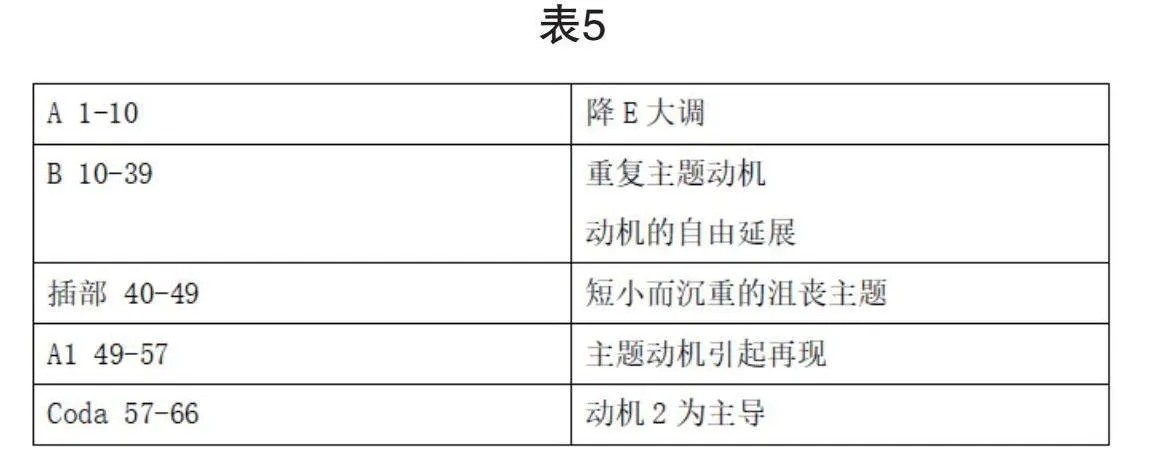

再现部完整地呈现主题旋律,整个乐章调性非常单一,以降E大调为主线,最终尾声采用以动机2为主导的吟唱式曲调结束。曲式结构如表5所示。

(六)第六乐章:Op.130的告别与回响

贝多芬的Op.130第六乐章,原为一部庞杂的大赋格,后独立为作品133号。

第六乐章可以分为九个部分,其中第一部分为30小节,可作为第六乐章的引子部分。

整个音列由两个四音列组成,围绕主音G,由于没有属音的支撑,整个主调稳定性并不强,采用前后小二度的半音与远距离大跳后的小二度联合形成,将丰富的情绪展示出来。

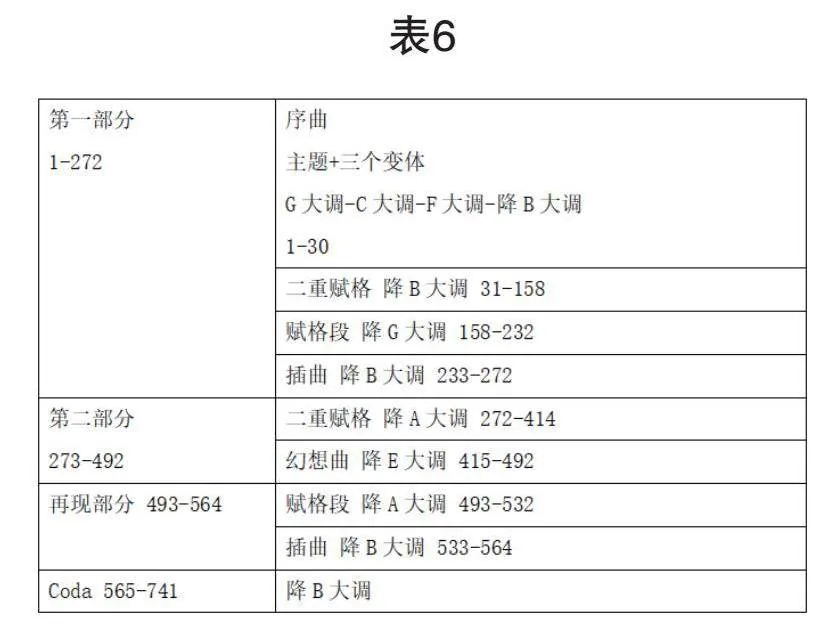

序曲采用了G大调、C大调、F大调、降B大调等调性,第二部分则在不同声部中使用鲜明的跳跃旋律将二重赋格的主题显示出来,营造音乐的高潮。第三部分,则采用降G大调,主要作用为推动音乐的发展。第四部分有40个小节,在上述二重赋格的基础上,由降A大调展开,主题旋律主要由一提琴声部进行。最终尾声再现赋格段的缩减,旋律回到了降B大调,结束了整首曲子。具体结构如表6所示。

二、情感之海:Op.130的情感波动与内在世界

(一)主题与变奏:情感的深化与扩展

在贝多芬的Op.130中,情感的深化与扩展,在各个乐章中均有体现。例如,贝多芬Op.130第三乐章中采用了无展开式的奏鸣曲形式,通过赋格手法的运用,将情感层层叠加,营造出一种幽默与机智的氛围。在情感表达方面,贝多芬巧妙地使用了主题与变奏的技巧,使得每个声部都有机会展现主题。尤其是再现部,装饰性的再现,不仅仅是延续了前一部分的高潮,还利用固定音型的自由展开以及夹杂复杂的节奏型,使情感的表达更加深化与扩展,这一技巧让乐曲氛围充满轻松愉快的情感,表达了贝多芬晚期对生命的乐观态度。

(二)对位与模仿:情感的交织与对话

在贝多芬的Op.130中,对位与模仿的技巧在多个乐章中被用来展现情感的交织与对话。例如,在第一乐章中,贝多芬通过主题在不同声部间的模仿,创造了一种对话般的效果,贝多芬将小提琴的旋律用其他声部模仿,营造不同乐器之间的对话氛围,让Op.130在情感表达上展现了一种深刻的交流和互动,展现给听者冲突与和谐的双重情感交织。再如,第四乐章采用了德国舞曲的风格,在中间部分,通过不同的动机和音程关系来表达三个相似的主题段落,这种对位与模仿的运用,增加了作品的复杂性和情感深度,突出了贝多芬晚期对生活的一种深沉而内省的情感。

三、结束语

贝多芬的Op.130曲中的每个乐章都在探寻贝多芬的心灵世界,从他对自由精神的追寻,到他幽默风趣和睿智的演绎,使听者对他有了一个完整的了解。贝多芬Op.130是贝多芬整个四重奏作品中规模最大的部分,零散的片段与大段落新素材的插入,让贝多芬Op.130联系成一个独立的整体,表达了贝多芬晚期生活的内心写照。

参考文献:

[1]徐雅利.贝多芬晚期风格探析——以弦乐四重奏op.131为个案研究[J].浙江艺术职业学院学报,2020,18(02):91-96.

[2]吴丹.从海顿到贝多芬——古典主义时期弦乐四重奏的发展[J].音乐生活,2017,(07):60-61.

[3]王美智.隐藏的交响乐——贝多芬弦乐四重奏[J].北方音乐,2016,36(15):39.

[4]孙彤烨.浅谈贝多芬弦乐四重奏的总体风格 [J].音乐时空,2013,(10):178+174.