不同投喂频率下复合非粮蛋白源替代鱼粉饲料对大口黑鲈生长性能和健康的影响

2024-02-15刘昊昆杨云霞金俊琰张志敏韩冬朱晓鸣解绶启

罗 涵 刘昊昆杨云霞金俊琰张志敏韩 冬朱晓鸣解绶启,

(1.华中农业大学水产学院,武汉 430070;2.中国科学院水生生物研究所淡水生态与生物技术国家重点实验室,武汉 430072;3.中国科学院大学现代农业科学学院,北京 100049)

养殖鱼类的生长受到许多因素的影响,其中饲料的营养成分、投喂频率等是非常重要的因素[1,2]。适宜的投喂频率不仅可以改善水产动物的生长,还有助于提高免疫力、改善鱼类健康[3—6]。通常,投喂频率过低会导致水产动物的生长性能和存活率降低,而过高的频率则会造成饲料的浪费,增加养殖成本甚至造成严重的水体污染[7]。因此,有必要探究养殖对象的适宜投喂频率。

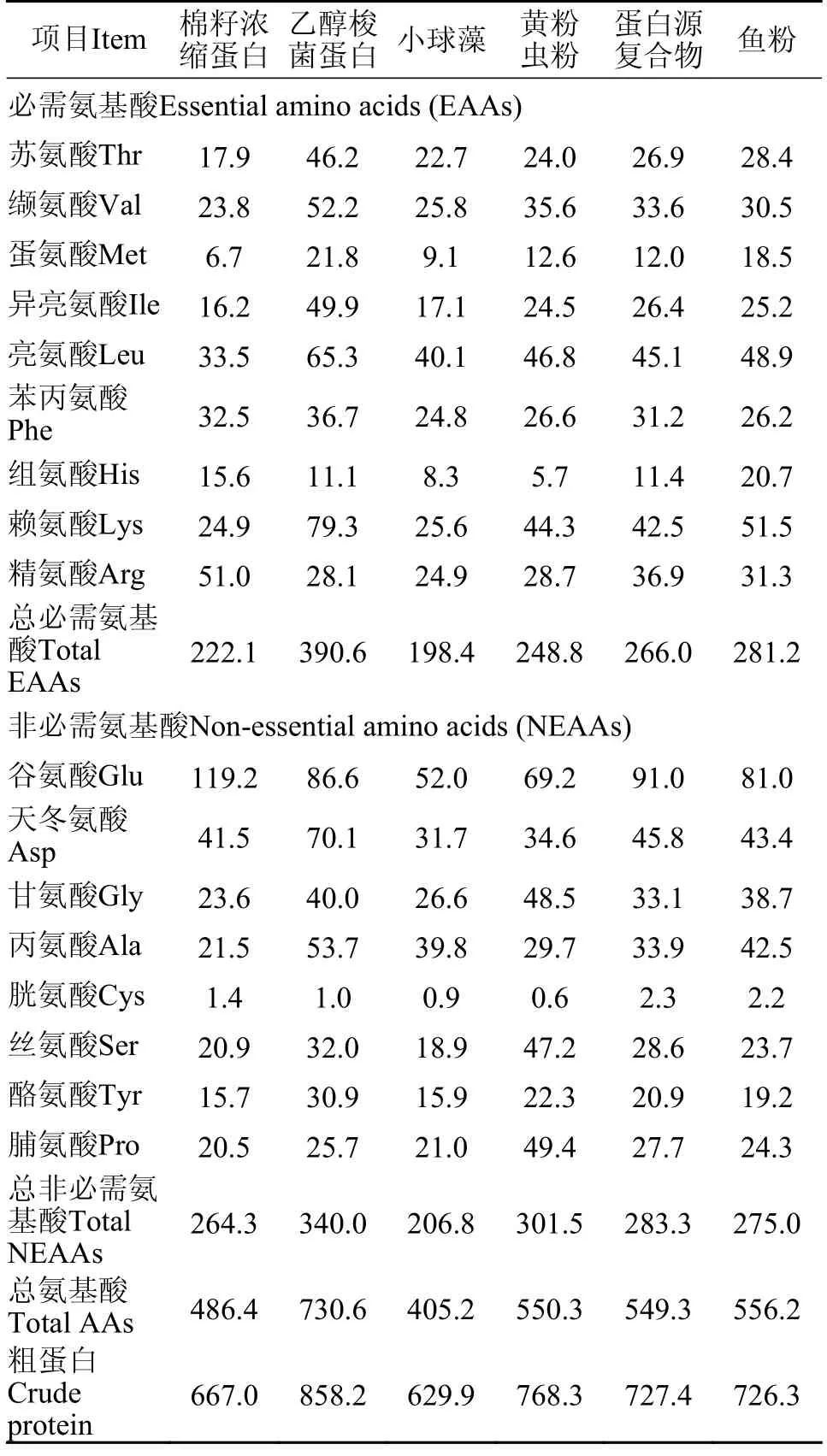

近年来,受水产养殖的发展和海洋渔业资源保护等影响,水产饲料中鱼粉的供应越来越不能满足需求;同时,为了解决“与人争粮”的问题,饲料用新型非粮蛋白源的开发受到越来越多的关注[8]。棉籽浓缩蛋白、黄粉虫粉、乙醇梭菌蛋白、小球藻等被证明在大口黑鲈饲料中可替代一定比例鱼粉,对大口黑鲈的生长、免疫、抗氧化、肝脏健康及提升品质具有积极作用[9—12]。有研究表明提高投喂频率可以通过影响氨基酸代谢改善异育银鲫由于豆粕高水平替代鱼粉导致的饲料利用能力的下降以及肠道的健康[13]。在对草鱼的研究中发现;提高投喂频率可以改善草鱼对于不同饲料蛋白源的利用[14]。然而,单一蛋白源替代可能会受限于其自身某一营养素缺乏或抗营养因子等,导致替代水平受到一定的限制。不同类型蛋白源混合可通过营养元素的互补,从而提高替代鱼粉的比例[15—17]。根据已测得的氨基酸组成数据(表2)可见: 棉籽浓缩蛋白的苏氨酸、异亮氨酸含量较低但精氨酸含量高,菌蛋白必需氨基酸含量丰富但异味较大,小球藻的缬氨酸、精氨酸含量较缺乏,黄粉虫粉的组氨酸含量偏低,采用复合的形式可以使得异味得到稀释,氨基酸组成更为均衡。而这几种新型非粮蛋白源的混合替代大口黑鲈(Micropterus salmoides)饲料中鱼粉的能力及投喂频率的影响尚无研究报道。

大口黑鲈为肉食性淡水鱼类,具有生长速度快、产量高、肉质鲜嫩,无肌间刺等优点,在我国广泛养殖,2021年产量超过70万吨[18,19]。由于大口黑鲈饲料的高蛋白需求(48%—51%),其饲料中鱼粉的使用量居高不下[20,21]。因此,本研究使用四种新型非粮蛋白源(小球藻、黄粉虫粉、棉籽浓缩蛋白、乙醇梭菌蛋白)模拟大口黑鲈必需氨基酸需求模式进行混合,分别替代饲料中0、30%、60%和90%鱼粉,以3种投喂频率(1、2和4次/d)进行投喂。拟通过分析生长与饲料利用、血浆生化指标、肠道相关酶活与肠道基本形态等参数,探究不同投喂频率下大口黑鲈对不同替代水平的复合新型非粮蛋白源饲料的利用情况,探索新型蛋白源在大口黑鲈饲料中的利用潜力及适宜的投喂策略,为水产养殖业提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 实验饲料

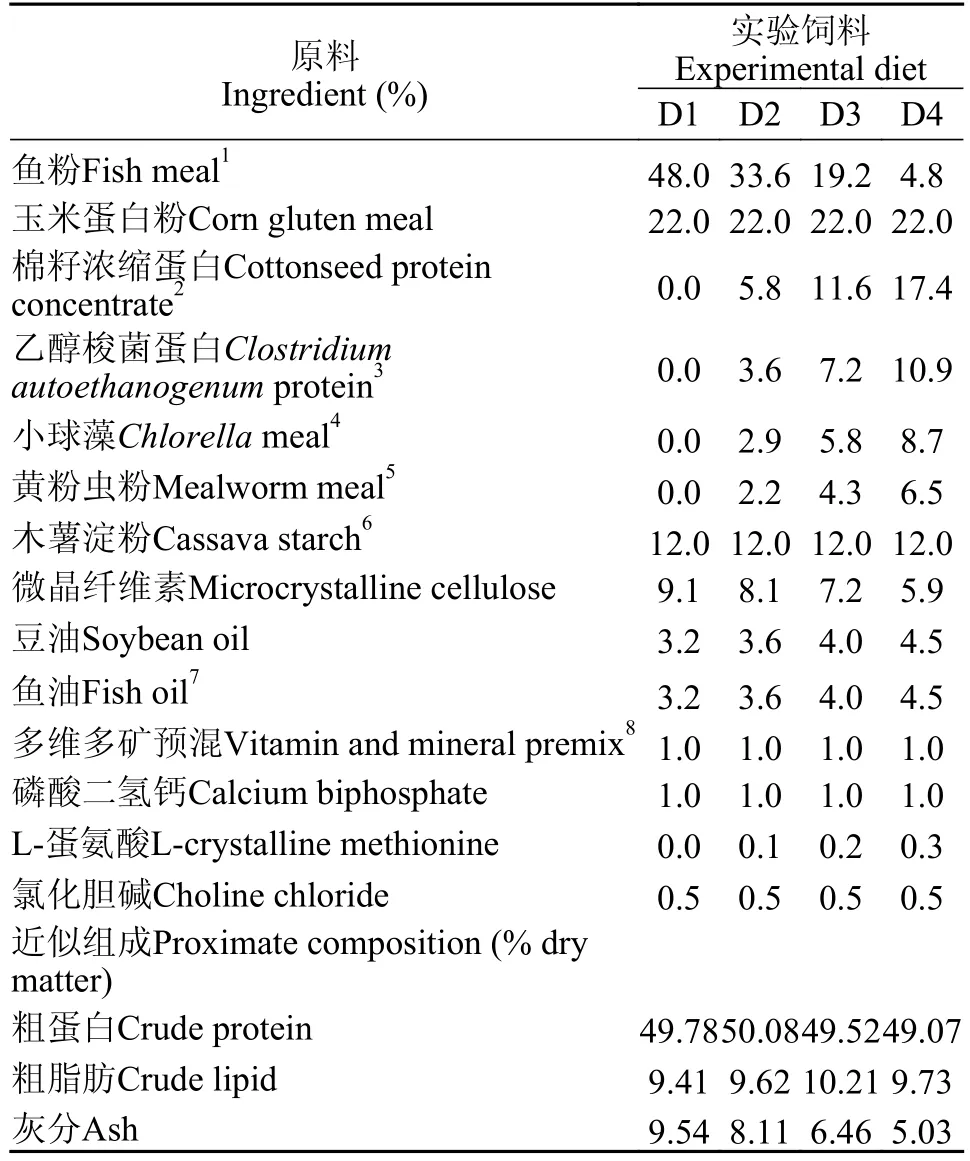

以鱼粉、玉米蛋白粉、棉籽浓缩蛋白、乙醇梭菌蛋白、小球藻和黄粉虫粉为蛋白源,以鱼油和豆油为脂肪源,饲料配方及基本营养成分见表1。所有原料粉碎过40目筛后,充分搅拌混匀,按比例均匀加水后经双螺杆膨化饲料机(EXT50A,洋工机械,北京)制成粒径为2 mm的膨化饲料颗粒,经过烘箱60℃烘干,最后采用后喷涂方式进行油脂的添加。制备的4种等氮等脂饲料(表2和表3)置于冷库中(4℃)保存以待使用。

表1 实验饲料配方及化学组成(%干物质)Tab.1 Formulation and proximate composition of experimental diets (% dry matter)

表2 四种非粮蛋白源、蛋白源复合物与鱼粉氨基酸组成和粗蛋白含量Tab.2 Amino acid composition and crude protein content of four non-food protein sources,protein sources complex and fish meal(g/kg,dry matter)

1.2 实验动物与实验设计

本实验所用大口黑鲈幼鱼(由湖北正好鱼苗养殖基地提供)暂养于湖北省荆州市石首老河四大家鱼原种场(29.83518° N,112.488092° E)池塘网箱(2 m×2 m×1.8 m)中,用大口黑鲈商品饲料(通威,型号: 8901)对大口黑鲈进行两周的驯化以适应养殖环境。实验在池塘网箱中进行。在实验开始前将鱼禁食24h,挑选规格均匀、表观健康无外伤的大口黑鲈50尾[初始体重为: (14.23±0.07) g]放入每个网箱;同时,取6尾作为实验前初始样。实验为双因素设计,设置3个投喂频率[1次/d (17:30)、2次/d(7:00和17:30)、4次/d (7:30、10:50、14:10和17:30)]和4个替代水平(0、30%、60%和90%)饲料,投喂遵循表观饱食原则。每个处理设置3个重复,养殖周期为8周(2021年7月29日—2021年9月23日)。在实验期间,每天记录水温、死鱼情况和投喂量,每周测定1次水体溶氧。养殖期间使用气泵曝气以维持养殖水体溶解氧为6.0 mg/L以上,水温为29.1—33.0℃。

1.3 样品采集

实验结束前鱼禁食12h,对每个网箱的鱼进行记数、称总重,随机选取8尾进行取样。用MS-222(70 mg/L)麻醉后,取3尾鱼测量体长和体重,并解剖肝脏和内脏团称重,用以计算肝体比(HSI)、脏体比(VSI)和肥满度(CF)。另取2尾鱼用经肝素钠溶液润洗过的注射器进行尾静脉采血。采集的血液样本在低温离心机(Eppendorf,5417R)3000 r/min离心10min后吸取上层血浆于PCR管中然后迅速放入液氮中。将采血后的鱼解剖分离肠道组织,截取中肠分为两段,全过程在冰盘上进行。采样的肠道用于测定酶活的一段用锡箔纸包好立刻置于液氮中,用于制作HE染色切片的一段置于装有多聚甲醛固定液的离心管中。最后的3尾用于测定鱼体组分。

1.4 理化指标测定

本实验所有饲料和鱼样样品的基本组分测定均参照AOAC[23]标准方法进行。水分含量采用失重法测定,即将样品置于烘箱中105℃烘干至恒重待冷却后称取烘干前后质量之差;灰分在马弗炉(中国湖北省英山县建立电炉制造厂)中550℃锻烧3h,通过失重法测定;粗蛋白使用凯氏定氮仪(Kjeltec Auto Analyzer 8400,FOSS Tecator,Haganas,瑞典)测定;粗脂肪使用索氏抽提仪(SoxtecTM2005,FOSS Tecator,Haganas,瑞典)用乙醚对样品进行脂肪抽提测定。

血浆甘油三酯(TG)、总胆固醇(TC)、葡萄糖(Glu)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)和高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、总蛋白(TP)和白蛋白(ALB)含量采用全自动生化分析仪(BS-460,深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司,深圳)测定。血浆谷丙转氨酶(ALT)、谷草转氨酶(AST)、碱性磷酸酶(AKP)活性采用南京建成生物技术研究所生产的试剂盒(C009-2-1、C010-2-1和A059-2)进行测定。

肠道碱性磷酸酶、酸性磷酸酶(ACP)、过氧化氢酶(CAT)、过氧化物歧化酶(SOD)活性,丙二醛(MDA)含量及总抗氧化能力(T-AOC)采用南京建成生物技术研究所生产的试剂盒(A060-2、A007-1-1、A001-3、A003-1和A015-2-1)进行测定。

肠道HE切片使用中国科学院水生生物研究所大屏幕全自动数字玻片扫描仪(DM1000,Leica Microsystems,Germany)获取高清切片扫描图片后,使用ImageScope软件进行肠道基本形态参数: 绒毛长度(Villus length)、隐窝深度(Crypt depth)、杯状细胞(Goblet cell)数量、肌层厚度(Muscle thickness)、绒毛表面积(Villus surface area)的测量与统计。统计与计算参照Balan 等[24]的实验方法。

1.5 数据处理

所有数据均使用SPSS 20.0 进行统计分析。使用Shapiro-Wilk检验对数据进行正态性检测,再用Levene检验检测方差同质性。然后使用双因素方差分析(Two-way ANOVA)进行检验;若两个因素间存在交互作用,则用Duncan’s多重比较对所有处理组采取单因素方差分析(One-way ANOVA)评估各组间的差异性,若不存在交互作用则固定一个因素水平,对另一个因素进行单因素方差分析。显著性水平为0.05。

2 结果

2.1 生长与饲料利用

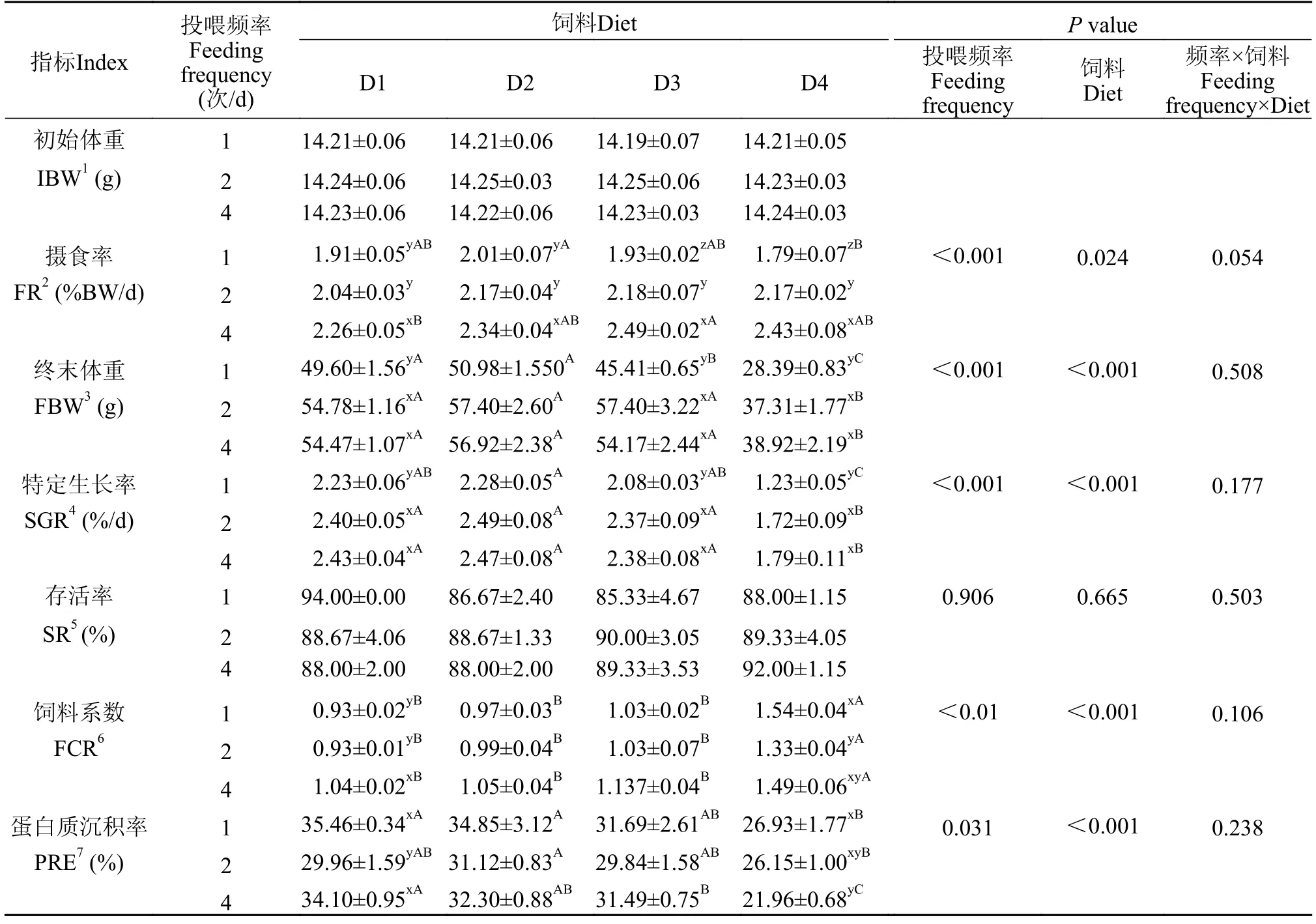

如表4所示,在不同投喂频率下,随着复合蛋白源替代鱼粉比例的增加,大口黑鲈的生长速度下降,摄食D4饲料的大口黑鲈SGR显著低于其他组(P<0.05),FCR显著高于其他饲料组(P<0.05),PRE和FR显著低于D2饲料组(P<0.05)。在各饲料组中,投喂1次/d大口黑鲈SGR和FR显著低于2和4次/d组(P<0.05),2和4次/d之间差异不显著(P>0.05)。在D4饲料组中,投喂4次/d大口黑鲈PRE显著低于1和2次/d 组(P<0.05)。

表4 不同实验饲料在不同投喂频率下对大口黑鲈生长与饲料利用的影响Tab.4 Effects on growth and feed utilization of largemouth bass fed with different experimental diets at different feeding frequencies

2.2 全鱼体成分指标

在投喂1次/d组中,摄食D4饲料大口黑鲈全鱼粗脂肪含量显著低于其他各饲料组(P<0.05;表5),全鱼水分含量高于其他各饲料组(P<0.05)。在投喂4次/d 组中,摄食D1饲料大口黑鲈灰分含量显著高于D4饲料组(P<0.05)。在D4饲料组中,投喂1次/d大口黑鲈全鱼粗脂肪含量显著低于其他投喂频率组(P<0.05)。

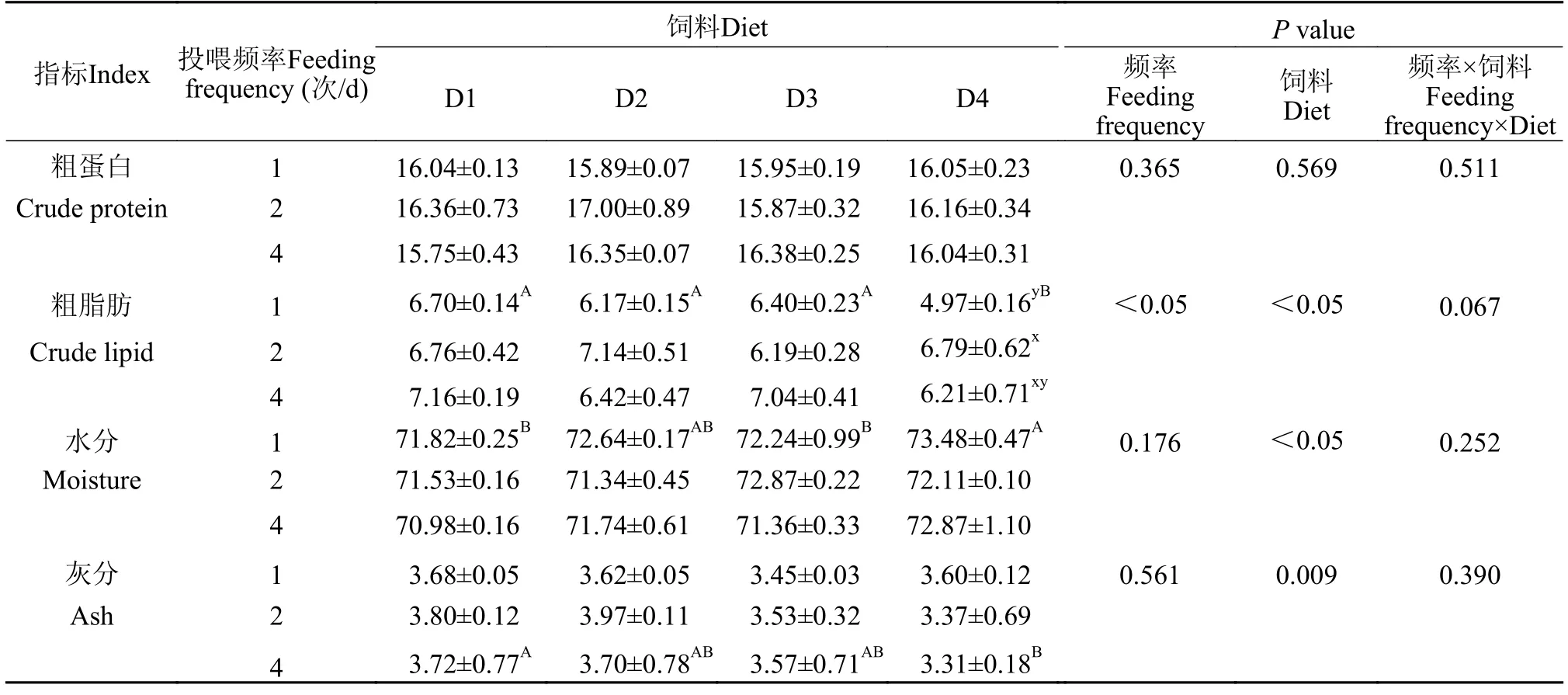

表5 不同实验饲料在不同投喂频率下对大口黑鲈全鱼体成分指标的影响Tab.5 Effects on body composition of largemouth bass fed with different experimental diets at different feeding frequencies (% wet weight;n=6)

2.3 形体指标

在投喂1和4次/d组中,摄食D1饲料大口黑鲈CF显著高于其他饲料组(P<0.05;表6)。在不同饲料组中,投喂1次/d大口黑鲈VSI和HSI显著高于其他组(P<0.05)。

表6 不同实验饲料在不同投喂频率下对大口黑鲈形体指标的影响Tab.6 Effects on body indexes of largemouth bass fed with different experimental diets at different feeding frequencies (n=9)

2.4 血浆生化指标

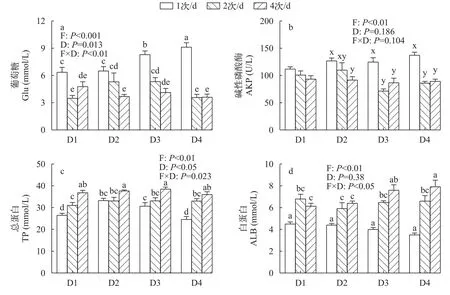

投喂频率和饲料对血浆TC、HDL-C、TP和ALB含量的影响存在交互作用,摄食D4饲料并且投喂1次/d大口黑鲈血浆TC、HDL-C含量显著低于其他各组(P<0.05;表7;图1c和1d)。在各饲料组中,投喂1次/d大口黑鲈血浆ALT、AST、血浆Glu含量和AKP活性显著高于投喂2和4次/d组(P<0.05;图1a和1b)。在1和2次/d组,随着复合蛋白替代鱼粉比例的提高,大口黑鲈血浆TC含量下降(P<0.05),LDLC和HDL-C含量逐渐下降(P<0.05)。在不同投喂频率下,随着替代比例的提高,大口黑鲈血浆ALT活性逐渐升高(P<0.05),而AST活性在2次/d的投喂频率下随着替代比例的提高而下降(P<0.05)。在1次/d投喂频率下,血浆Glu含量随替代比例提高而上升(P<0.05);在2次/d投喂频率下,血浆Glu含量在D2和D3饲料组较高(P<0.05);在4次/d投喂频率下,血浆Glu含量随替代水平提高而下降(P<0.05)。血浆AKP活性仅在1次/d的投喂频率下随替代水平的提高而上升(P<0.05)。血浆TP含量随着投喂频率的提高而上升(P<0.05),在1次/d的投喂频率下,在D2和D3饲料组最高(P<0.05);血浆ALB含量在4次/d的投喂频率下,随着替代比例的提高而上升(P<0.05)。

图1 不同实验饲料在不同投喂频率下对大口黑鲈血浆生化指标的影响Fig.1 Effects on plasma biochemical indexes of largemouth bass fed with different experimental diets at different feeding frequencies

表7 不同实验饲料在不同投喂频率下对大口黑鲈血浆生化指标的影响Tab.7 Effects on plasma biochemical indexes of largemouth bass fed with different experimental diets at different feeding frequencies(n=6)

2.5 肠道抗氧化指标

投喂频率和饲料中鱼粉替代对大口黑鲈肠道T-AOC的影响存在交互作用。在不同投喂频率下,随着复合蛋白替代鱼粉比例的提高,大口黑鲈肠道MDA含量上升,摄食D4饲料大口黑鲈肠道MDA含量显著高于D1饲料组(P<0.05;图2a)。摄食D2饲料并且投喂2次/d大口黑鲈肠道T-AOC显著高于其他各组(P<0.05);在2次/d 投喂下,T-AOC随着替代比例的增加而下降(P<0.05;图2b)。在投喂4次/d时,摄食D4饲料大口黑鲈肠道SOD活性显著低于D2饲料组(P<0.05;图2d)。在各饲料组中,投喂4次/d大口黑鲈肠道MDA含量显著低于投喂1次/d组,并且在D1、D2饲料组中,投喂2次/d大口黑鲈肠道CAT、SOD、APK活性显著高于投喂1次/d组(P<0.05;图2c和2e)。

2.6 肠道形态参数

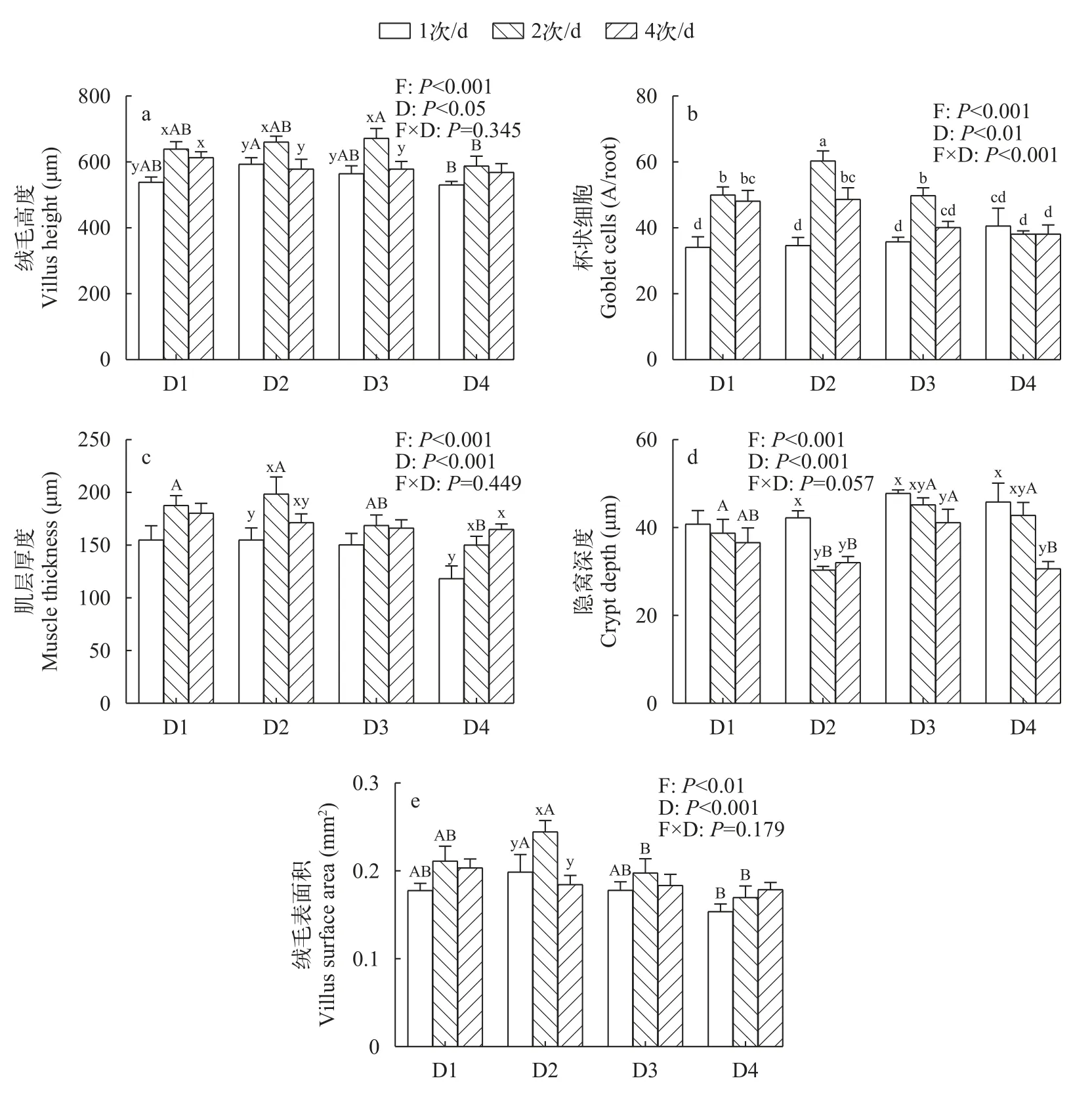

如图3所示,投喂频率和饲料对大口黑鲈肠道杯状细胞数量的影响存在交互作用。摄食D2饲料并且投喂2次/d大口黑鲈肠道杯状细胞数量显著高于其他各组(P<0.05;图4b)。在不同投喂频率下,摄食D4饲料大口黑鲈肠道绒毛高度、肌层厚度和绒毛表面积显著下降(P<0.05;图4a、4c和4e)。在投喂1次/d和2次/d组中,摄食D2饲料大口黑鲈肠道隐窝深度显著低于摄食D3饲料组(P<0.05;图4d)。在不同饲料组中,投喂2次/d大口黑鲈肠道绒毛高度高于其他频率组,在D2饲料组中,投喂1次/d大口黑鲈肠道肌层厚度和绒毛表面积显著低于投喂2和4次/d组(P<0.05)。

图4 不同实验饲料在不同投喂频率下对大口黑鲈肠道形态指标的影响Fig.4 Effects on intestinal morphology parameters of largemouth bass fed with different experimental diets at different feeding frequencies

3 讨论

3.1 饲料鱼粉替代比例的影响

本研究发现,随着饲料中复合蛋白源替代鱼粉比例的提高,大口黑鲈的生长和饲料利用下降,肝脏和肠道的健康下降。饲料中鱼粉的用量可由48%下降至19.2%,60%的饲料鱼粉可被新型蛋白源复合物替代。这一比例和前人利用乙醇梭菌蛋白替代大口黑鲈饲料中鱼粉的结果相近,通过替代,饲料中的鱼粉可降至12.5%—21.0%[9,25—28];而前人利用小球藻替代可将饲料中的鱼粉降至10%—31%[12,29,30];但利用棉籽浓缩蛋白只能将饲料的鱼粉降至20%—38.5%[10,31—34];黄粉虫粉单独替代,可将饲料的鱼粉降至24.2%—37%[35,36]。本研究中棉籽浓缩蛋白∶乙醇梭菌蛋白∶小球藻∶黄粉虫为8∶5∶3∶4,采用该配比模式可以使得蛋白源复合物的氨基酸组成更加均衡化,总必需氨基酸含量以及粗蛋白含量与鱼粉更为接近。可见,通过蛋白源的复合,可以提高新型蛋白源在饲料中替代鱼粉的能力。最高替代组大口黑鲈的生长较差可能与其相对较低的必需氨基酸指数(EAAI)有关。

在本研究中,随着复合蛋白源替代鱼粉比例的提高,大口黑鲈血浆TG、HDL-C含量下降,ALT活性上升;在低投喂频率时,鱼体脂肪、LDL-C含量下降。复合蛋白源替代鱼粉水平达到90%时,会对大口黑鲈肠道基本形态产生负面影响,并且导致大口黑鲈血浆ALT活性显著升高,表明替代水平过高会损伤大口黑鲈相关器官并对其肠道健康产生不利的影响。MDA是膜脂质过氧化的副产物,细胞内MDA的堆积会进而加剧细胞膜脂质的氧化损伤;因此,MDA含量可以反映机体脂质过氧化程度,从而间接地反映细胞损伤的程度[37,38]。最高替代组大口黑鲈肠道MDA含量高于其他组,并且SOD活性随着混合替代水平升高而降低,表明饲料中混合蛋白源添加水平过高,会使大口黑鲈抗氧化能力降低,从而体内蓄积更多脂质过氧化物。高混合替代水平饲料组大口黑鲈血浆TG、TC、LDL-C含量均下降,这与在珍珠龙胆石斑鱼(Epinephelus fuscoguttatus ♀×Epinephelus lanceolatus ♂)上的研究结果一致[39],这一现象可能与替代水平过高,大口黑鲈不能很好地利用饲料中的营养物质有关。乙醇梭菌蛋白替代鱼粉可导致大口黑鲈血浆AST和ALT活性、TG、LDL-C含量下降,TC含量上升,HDL-C含量先升后降,肠道MDA含量、CAT活性下降,肠道T-AOC、SOD活性上升[25,26];而高浓度棉籽浓缩蛋白替代鱼粉可导致大口黑鲈血浆Glu、TG含量下降,血浆LDL-C、TG含量下降,HDL-C含量上升,肠道 SOD、CAT活性下降,MDA含量上升[29,31,34];当高浓度黄粉虫替代鱼粉后,可导致大口黑鲈血浆ALT活性、TG、TC含量下降,AST活性上升;肠道SOD活性、MDA含量下降,T-AOC、CAT活性先升后降[36]。复合蛋白源的结果和单一蛋白源替代鱼粉的结果差异可能是其复合后的特性共同作用导致的。

3.2 投喂频率的影响

在本实验中,随着饲料中鱼粉被复合蛋白替代比例的提高,大口黑鲈的FR下降,但通过提高投喂频率可提高FR。投喂2和4次/d大口黑鲈生长性能要优于投喂1次/d组,而投喂4次/d大口黑鲈PRE和饲料利用效率显著低于投喂1和2次/d 组,表明投喂频率为2次/d可以带来更好的生长性能。前人研究报道的大口黑鲈的最适投喂频率为2 (池塘或流水渠)或3次/d (流水渠)[40,41]。

高的投喂频率可提高生长,但饲料和蛋白利用并不一定最高,本研究4次/d的投喂,饵料系数高于2次/d。这一结果与在杂交条纹鲈(Morone saxatilis×M.chrysops)上的发现相似,这可能是摄食间隔过短使得食糜在消化道停留的时间不足以被完全消化吸收从而导致饲料的利用率下降[42]。Biswas等[6]研究发现低投喂频率会导致摄入的食物不足以满足鱼类生长和发育所需的能量和营养需求,造成鱼类生长缓慢,在本实验中,投喂1次/d大口黑鲈FBW和SGR结果与该发现类似。低投喂频率下大口黑鲈HSI和VSI显著增大,该结果与大多研究者关于投喂频率的结果相反[41,43];然而有研究表明鱼类在健康状态变差时会出现肝脏肿大的现象[44],这可能是导致该结果产生的一个原因,杨育凯等[45]在对黄斑篮子鱼(Siganus oramin)幼鱼的适宜投喂频率研究中也发现最低投喂会导致相同结果。血浆TP含量可以作为反映机体营养状态、蛋白质的吸收和代谢情况及肝功能的重要指标[46,47]。ALB是血浆中蛋白的重要组成,其含量变化常用来与其他指标联合判断肝病的性质、转归和判断预后[48]。在低投喂频率下,大口黑鲈血浆TP和ALB含量均显著低于4次/d组,并且FR也显著低于4次/d组;表明低投喂频率下,大口黑鲈饲料摄入不足,导致其营养不良引起机体肝脏等器官受损。ALT和AST是一类大量存在于肝细胞中的与代谢相关的酶,正常状态下只有少量释放入血液中[49],其活性不仅反映机体代谢程度的强弱,也和肝细胞炎症和变性密切相关,在血浆中的活性高低可以作为判定肝功能是否受到损伤的指标[50—52]。投喂1次/d大口黑鲈血浆中ALT和AST活性显著高于其他组,表明低投喂频率会对大口黑鲈肝脏造成损伤。AKP是一类广泛存在于肝脏、肠道等器官内的同工酶[53],当机体器官中出现损伤会导致血液中AKP活性升高,大量研究证明血液中AKP活性可以作为多种疾病的指标[54,55]。在本实验中,低投喂频率组大口黑鲈血浆中AKP活性显著高于其他各组,这表明该投喂频率下更容易导致大口黑鲈器官的损伤。肠道抗氧化状态对维持鱼类肠道完整性,保证营养高效吸收发挥重要作用[56]。MDA是机体产生的氧自由基攻击生物膜中的多不饱和脂肪酸,引起脂质过氧化作用而形成的终产物,可以作为间接反映机体细胞损伤程度的标志[57,58]。投喂1次/d大口黑鲈肠道MDA含量显著高于投喂4次/d组,表明低投喂频率会使得大口黑鲈肠道处于较强烈的氧化应激状态,这与在克氏原螯虾上的研究结果一致[59]。投喂2次/d大口黑鲈肠道T-AOC和SOD活性显著高于投喂1次/d组,表明投喂频率过低会使得抗氧化能力下降,在日本沼虾上(Macrobrachium nipponense)的研究也发现低投喂频率组的抗氧化酶活性显著低于高投喂频率组[60]。肠道AKP在肠道中起到调节脂质吸收、参与碳酸氢盐分泌、pH的调节等重要作用,良好的摄食规律及食物搭配可以维持其高活性状态[61]。投喂2次/d大口黑鲈肠道AKP活性显著高于其他组,表明投喂2次/d有利于维持大口黑鲈肠道AKP的高活性状态。肠道是鱼类对营养物质消化和吸收的重要场所[62],肠道健康状况与鱼体健康息息相关。肠道基本形态参数是评价肠道健康的重要指标,它们可以表征肠道吸收面积大小和收缩能力,从而间接反映肠道的消化能力[63]。在本实验中,投喂2次/d大口黑鲈肠道绒毛高度显著高于其他组,投喂1次/d大口黑鲈肠道杯状细胞数量显著低于其他组,绒毛表面积和肌层厚度也呈现相应趋势。这表明低投喂频率不利于肠道基本形态,会导致肠道结构的损伤不利于消化吸收。

3.3 交互影响

饲料和频率对血浆Glu、TP和ALB的影响存在交互作用。投喂频率的降低和混合替代水平的升高会使得大口黑鲈血浆Glu水平显著升高。这与在团头鲂(Megalobrama amblycephala)中的研究结果一致[64]。造成这种现象的原因可能是投喂频率不足及高替代水平下,大口黑鲈摄入的食物不足以提供其正常生长所需的营养与能量,大口黑鲈采用保持高血糖水平的策略以维持机体的稳态。血浆低水平TP和ALB也很好地印证了该条件下大口黑鲈处于营养摄入不足状态。提高投喂频率可提高血浆中氨基酸吸收的平衡性,因此可提高替代蛋白源在饲料中的利用效率[13]。摄入的营养物质过多会导致胃肠负荷加大,对水产动物来说是一种不利的因素[65]。在高投喂频率下,随着替代水平的升高大口黑鲈肠道T-AOC和肠道杯状细胞数量降低,而低投喂频率相反。这可能是由于投喂频率和饲料替代水平的交互作用通过影响大口黑鲈摄入的营养物质的量导致。因此以2次/d投喂低水平替代饲料组大口黑鲈的T-AOC和肠道杯状细胞数量显著高于其他组。

4 结论

综上,新型蛋白源的混合物可替代大口黑鲈饲料中60%鱼粉(鱼粉含量由48%降至19.2%)在2和4次/d投喂频率下可不影响大口黑鲈的生长,但过高的投喂频率(4次/d)会降低饲料利用。适当提高投喂频率(2次/d)可改善肠道健康。因此,在大口黑鲈饲料中,推荐采用新型蛋白源混合替代60%鱼粉,以2次/d投喂可以获得更佳的生长效果。