科普老顽童的“奇思妙想国”

2024-02-04陈佳莉

陈佳莉

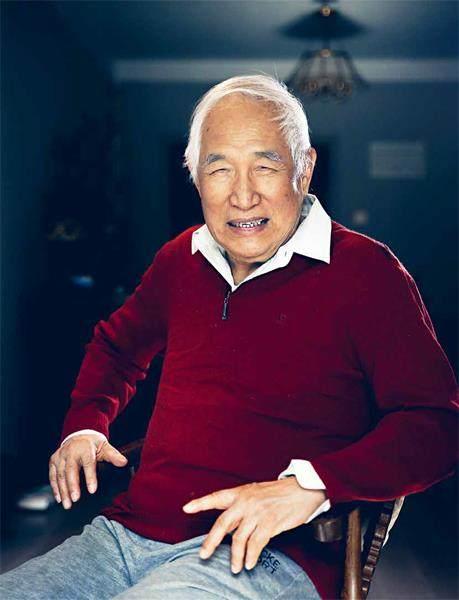

2023年12月,金涌在北京接受本刊记者采访。( 本刊记者 侯欣颖 / 摄 )

接受采访前一天,金涌伏案一晚,将自己的诗画作品“黄果树瀑布”绘成扇面,嵌入一把镂空木质扇骨中。这是他给素未谋面的《环球人物》记者准备的一份小礼物。记者受宠若惊,他却说不过是一份“爱好”。

如果不是有个善于打理家务的老伴,金涌的那些“爱好”家里根本装不下。他写“歪诗”,画画,养鱼,种花,收集各种东西,印章、鼻烟壶、古钱币、京剧唱片,甚至还有海螺壳,都是些“不值钱的玩意”。

89岁的金涌是个“老顽童”,《环球人物》记者早有耳闻,见面才发现这个描述非常生动。他头发全白但皮肤细腻,一说话眼睛堆在一起,笑盈盈的,丝毫没有半点院士的“架子”。他天性纯真,爱捉弄老伴,管对方叫“领导”,转头就冲记者使眼色,“不用听她的”。

从教学一线退下来后,近十几年来,金涌的主业是科普。编科普书籍,全国各地演讲300多场,在短视频平台拥有150万粉丝,这些在他口中都是“玩着干”,不过是“一个退休老院士的废物利用”。他说:“作为一个‘单细胞动物’,我已经存在快90年了,干不动了,残废了,只能坐着瞎侃了。”

前段时间,中国科学院推出“院士跨年演讲”直播,金涌不仅收到邀请,还要打头阵。“说实话,我这头‘黔驴’都要哭了,晚上也睡不着觉,不知道该讲什么,只能‘炒冷饭’了。”

2023年12月31日晚,金涌出现在台上,全程站着演讲,分享人类创新来源于幻想:因为有《西游记》“大闹天宫”,后来幻想出了“天宫”空间站;因为幻想“太空电梯”,才意外有了锂电池新材料……视频中,金涌说话中气十足,娓娓道来,将线上线下的观众带入他的“奇思妙想国”。

2023年5月,金涌开通短视频账号,粉丝数在短时间内暴涨。在发布的近百条视频中,他结合飞机弹孔讲述反向思维,借人造太阳讲解核聚变,从火箭发射讲到土壤污染……“上天入地”的一切科学问题,他都能深入浅出地做出解释。

作为流态化、反应工程领域领军人物,金涌搞科普的初衷,源于人们对化工系的误解。

在清华大学化工系任教近50年,金涌的一大痛处就是经常要回答很多家长的问题:我把孩子交给你,危不危险?会不会中毒?他只能拍着胸脯打包票。很多化工系的学生第一志愿并不是这里,是被调剂过来的,入学后觉得学化工很枯燥,还没前途,就想转系。

起初,金涌把学生们对化工系的“嫌弃”归咎为中学老师的失职。有一次,在和一位中学化学老师闲聊时,金涌提到,大学新生对于化学化工的兴趣不是特别高,或许中学阶段老师就应该有意识地培养。中学老师听了直摇头,反驳道:老师们不做科研,也不下工厂,教学任务重,相比之下,院士有经验,退休后时间也多些,培养中小学生爱好应该是院士的事情。言外之意,“你们自己不干,怎么跑来问我呢?”

金涌有些惭愧,不久便将这位中学老师的意见带回了中国工程院。2009年,在金涌的倡导下,40多位院士决定一起为青少年做化学科普。他们的初步设想是:将自己所了解的最新、最重要的科研成果编写成一个个趣味故事,再拍成短视频动画,培养学生们对化学的好奇心和想象力。

视频还没开拍,光写“本子”就成了老大难。有的院士很忙,给金涌发过来一篇论文算是“交作业”。金涌回复:这干巴巴的公式没人愿意看呀,不行,得改。过了半年,这位院士又拿过来一个“本子”,金涌和团队成员一讨论,还是不行。第三次,“本子”交上来,金涌他们还是摇头。这位院士一拍桌子:“金涌,我一分钱不拿,也不算工作量,你还老说我,我不干了。”金涌就追着对方解释、道歉:“您不了解情况,科学和艺术之间有个沟,怎么跳过去,咱们得一起努力。”

等“本子”弄好了,经费、拍摄、剪辑,都是大难题。2016年,耗时6年多,啃下一个个难啃的“骨头”后,金涌等院士制作出系列科普短片《探索化学化工未来世界》,并刻制了2万套光盘免费发放给全国各中小学校。

一次在外地开讲座,一名学生听完后站起来问金涌:“你写那些东西倒是挺有意思的,可是我看了半天,还是不懂怎么办?”金涌笑眯眯地回答:“你感兴趣吗?感兴趣的话,我的目的就达到了。我只是在你心里种下一颗种子,你要是还想它生根发芽,就好好学习,考到我们大学,做我的研究生。等你博士毕业的时候,差不多就能弄懂一大半了。”

此外,他给小朋友们写就《“七十二变”的化工王国》,给年轻人编著《科技创新启示录》。除了青少年,金涌的科普对象也包括技术工作者、企业家、农民,给他们讲解碳中和、生态农业、光伏电池。这些是他所理解的“大科普”。他将视野放到整个产业经济和环境保护的大方向上,大力提倡和宣传 “循环经济”的概念。2002年,金涌邀请了多位院士和专家,申报在第198次香山会议上讨论“生态工业工程与生态产业园区构建”专题。之后,金涌牵头成立了生态工业工程和循环经济协会,全程参与了循环经济在中国从概念到项目落地的过程。他还撰写了两本与循环经济相关的专著,成为我国倡导循环经济、生态文明的先驱之一。

金涌有一双善于发现化工学科之美的眼睛。他经常说,学化工专业的人是“上帝的精灵”,“老天爺给人类提供了108的自然化合物,化工界理论上最多可以合成的化合物种类是10200,就像变戏法一样。当然我们要有所取舍,只合成对人类有益且划算的。”

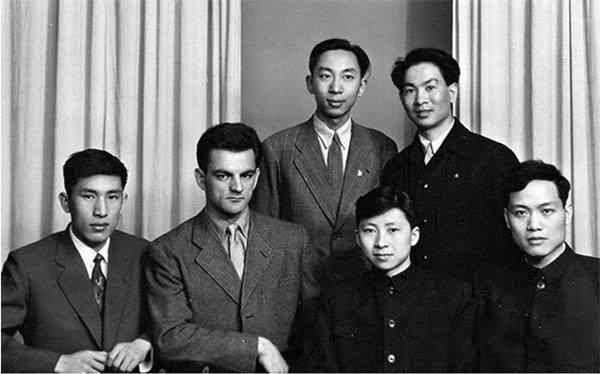

不过,学化工最初并不是金涌的首选。1953年,金涌高中毕业,参加统考。成绩优异的他,有幸获得了去苏联留学的机会,专业是化工。“当时我还有点不高兴。我对化工一无所知,对于那时的中学生来说,数学好才是功课好。但国家需要,我就去学了,结果越学越爱。”

当时新中国刚刚开始进行社会主义改造,正在学习苏联的发展模式。金涌和同学们被寄予厚望。他们临走前得到了当时中央领导同志的接见,留学期间每个月还会拿到一笔助学金。带着使命感,每位留学生都铆足了劲。他们每天早上7点半到教室,下课后就“泡”在图书馆,夜里12点才回到宿舍,日复一日。学校外面的纷繁多彩,他们根本没时间体验。一辈子爱玩的金涌,只有在那段时间,一门心思只放在学习上。

“面包干”,这是苏联学生给中国学生起的绰号。他们觉得中国学生每天“宿舍—教室—图书馆”三点一线的生活,很没意思。“他们不理解我们的处境和肩负的任务。”金涌说。

5年留学生活,将近60门课程,如果每门都是满分5分,毕业证是红色的,否则就是蓝色的。“中国学生一半以上都拿到了红色毕业证,连外国老师都感叹:中国人实在太狠了!”5年中,金涌还养成了受用一生的习惯——自律,做事有计划性。这也成为他日后能将玩和事业做好平衡的秘诀。

金涌给小朋友们写就《“七十二变”的化工王国》,给年轻人编著《科技创新启示录》。

留苏时期的金涌(前排左一)和同学们的合影。

1959年从苏联回国后,金涌先是被分配到中国科学技术大学(简称“中科大”)任教。校长由中国科学院院长郭沫若兼任,钱学森、华罗庚、郭永怀等前辈都在这里任教。在那里他接触到了当时中国最顶级的老师。1973年,由于中科大不再设立放射化学专业,金涌来到清华大学,继续教学科研工作。

1979年,金涌领衔创建了清华大学反应工程研究室,并开设反应工程课程,这“当时在国际上是很时髦的领域”。

他们建立中国第一个流化床研究实验台,不久,就完成了一篇关于用流化床做荧光示踪的论文。1980年,金涌研究团队的研究成果第一次在国际会议上亮相。他回忆,虽然赴美的审查程序繁琐,但是在那时的国际环境下,来自中国科学家的研究成果让世界化工界都为之振奋。

“可以说,当时我们的研究是站上了‘风口’,流态化是国际上关注的热点。”金涌对《环球人物》记者说起来依然很得意,“不是说‘站在风口上猪也能飞’嘛,我们就是那个‘猪’,我们研究室就此‘飞’起来了。”

如今,金涌牵头成立的研究室历经40多年,经过几代师生的努力,研发的气固湍动流化床、气固循环流化床反应器等均已应用于生产,获得了显著的经济和社会效益。金涌科研团队获得过一次国家发明二等奖、两次国家科技进步二等奖。

进入新世纪,金涌主动让贤,力推学生出任研究室主任,自己则退出了流化床反应器研究的第一线。他说:“我现在不需要指导他们了。不是他们自己想做的,遇到困难就容易放弃,如果是他们自己出的主意,就会拼了命地干。我要做的就是帮他们分析利弊,利用我的人脉做技术推广。”

清华大学原校长梅贻琦曾说:“学校犹水也,师生犹鱼也,其行动犹游泳也,大鱼前导,小鱼尾随,是从游也。”金涌觉得,在现代社会,“从游论”或许可以有新解。“我们实验室不是大鱼带着小鱼游,是小鱼带着大鱼游,不管从项目体量还是发挥的效用上看,年轻人现在做的事情都超越了以前的我们。”

2021年4月25日,清华大学110周年校庆联欢晚会上,金涌和他的学生们被邀请上台,“四世同堂”一亮相,台下一片欢呼声。金涌获颁“清华大学突出贡献奖”。

早些年,金涌在反应工程实验室里进行科研工作。

“新中国成立前,中国的化学工业非常落后,火柴叫洋火,肥皂叫洋皂,都是外国生产的。当前,我国化学工业产值居世界第一,技术先进。我们自豪地参与了中国化学工业奠基的事业,这是我们一代人的荣耀。”金涌对化工学的热爱和坚守浓缩在朴实的几句话中。

只要思路不被打断,金涌可以逻辑清晰地一直讲,看起来完全不像年近90的人。老伴买菜回来,看到镜头前侃侃而谈的金涌,叹了口气,“这毛衣都是褶儿,我特地给你找出来了一件,你怎么又拿出这件了?”“我觉得这件颜色亮一点。”金涌不好意思地说。

在记者看来,褶子是次要的,金涌一抬胳膊,毛衣袖子上脱线的地方就会露出来。不只是毛衣,他的两只袜子也都破了洞。金涌害羞地打趣,“家里的领导不给钱”,其实,是他不舍得在自己身上花钱,但非常舍得把钱用在“正经事”上。

2011年1月,清华大学成立“金涌奖学金”。金涌将获得的光华工程科技奖的奖金、出去讲学作报告的酬金,共计40多万元,全部捐给了“金涌奖学金”,奖励优秀学生投身化工研究。该项基金在毕业生们的襄助下已有数百万元规模。

除了捐出去的,金涌把剩下的積蓄几乎都用来“玩”了。他每个月会去一趟潘家园旧书市,淘一些书,再看看各种稀奇古怪的东西。他去外地讲座,结束后,主办方打算给他买下午2点的机票,他总是调皮地问:晚上7点行不行?他还要去当地的古玩市场、博物馆逛一圈。上海博物馆内有一个“历代印章馆”,每次到了上海,金涌哪儿也不去,钻进馆里一待就是两个多小时,“就琢磨那些印章有什么特点,一个一个看”。杭州西湖边孤山上的西泠印社,金涌去了不止10次。

印章收藏到一定规模,金涌就想出一本集子。从战国时期到明清的每一枚印章,他都仔细拍照,配上注释,汇总到一起,再找人帮忙印刷成册。此后再遇到新的印章,他就在册子空白处用手画一下,再写上年份和來源。

老伴爱旅游,金涌有时不得不陪同。在黄果树瀑布,导游感叹:“庐山瀑布因为一首《望庐山瀑布》得名,黄果树瀑布有点可惜。”金涌觉得好玩,回去便作了一首《黄果树瀑布》。写的诗多了,他还自己印制了一本 “歪诗集”。金涌的老伴无奈地跟记者解释:“哎呀,是有一次有人说化工系的人都不会写诗,他就开始写诗了。”

不管什么“微不足道”的业余爱好,在金涌这里仿佛都变成了系统深入且蕴含新意的学问。有时他还可以从玩中激发创意和灵感。“看到阳台那个鱼缸了吗,什么样的鱼我都养过,有时问题想不明白了,盯着鱼看一会,放空了,灵感就来了。”

金涌把自己爱玩的天性归因于出身。他是满族爱新觉罗家族后裔,早年家里算是没落的贵族。父母在他很小的时候都得了肺结核,因为怕传染很少抱他,只能隔着窗子逗他玩一会。父母去世后,他就跟着奶奶生活。家族里有几个姑姑家境殷实,金涌常去姑姑家,也见识了好多有意思的玩意。

金涌就读的小学叫象鼻子中坑小学,坐落在北京站口方巾巷路西的象鼻子中坑胡同东口(现北极阁胡同)。小时候,金涌跟小伙伴并肩走在路上,怀里“吱吱吱”地传出叫声。见对方好奇,他就掏出揣在衣服里的鸣虫金钟“炫”一下。中学的生活金涌也十分怀念。1952年,中国第一次举行国际会议“亚洲太平洋地区和平会议”,闭幕式在北京的和平宾馆举行,金涌参与合唱苏联歌曲《保卫和平之歌》。在那里,他第一次吃到广东月饼,也第一次见到国家领导人。这些都是金涌脑海中好玩又闪光的记忆。

上世纪八九十年代,金涌有很多个“吃饭团”。小学同学、中学同学、留苏同学,大家逢年过节吃个饭叙叙旧。“这些团现在都凋谢了。”说到这里,金涌有点惆怅,“有的走了,有的老到动不了了,人根本凑不齐了。有时我给他们打电话找不着人,就写信寄到家里,过了两三个月才收到对方的电话,说搬去跟女儿住了。”

金涌始终忙碌。大概10年前,老伴给他立规矩:每星期去外地不能超过两次。后来老伴一脸无奈地说:“你的确做到了,每周就只出去一次,周一走,周六回。”2023年以来,金涌也给自己定了目标:北京的活动可以参加,出京就不奉陪了。可记者此次采访之前,他刚从天津参加会议回来。

“不能停下来,你要是老不出去就不会再出去了,还是要坚持。我现在只要有空,就到校园里走走,五六千步也行。”金涌觉得,只要爱玩的心不停下来,脚步就不会停下来。

金涌,1935年生于北京市,1959年毕业于苏联乌拉尔工业大学,清华大学化学工程系教授,中国工程院院士,近年来热心科普工作。