基于PLUS模型的长株潭都市圈景观生态风险动态分析

2024-02-03邓晓辉,王琳,欧彩虹,王文佳

邓 晓 辉,王 琳,欧 彩 虹,王 文 佳

(1.福州大学数字中国研究院(福建),福建 福州 350003;2.福州大学环境与安全工程学院,福建 福州 350116;3.福州大学地理与生态环境研究院,福建 福州 350116;4.福州大学遥感信息工程研究院,福建 福州 350116;5.福建省水土流失遥感监测评估与灾害防治重点实验室,福建 福州 350116)

0 引言

生态风险是指在一定区域内具有不确定性的事故、人类活动等对生态系统结构、功能等产生不利影响的可能性及其损失,从而危及生态系统的安全与健康[1],生态风险评价可有效衡量生态环境质量,为流域[2,3]、城市[4,5]、自然保护区[6,7]等的生态环境管理和区域发展提供科学的理论基础和决策依据。其中,景观生态风险评价作为生态风险评价的一个重要分支,更关注人类活动与自然因素综合作用下的区域生态风险变化,评价方法分为基于风险源汇[8-10]和景观格局[11-13]两类:前者适用于区域内具有明确生态风险胁迫因子的评价目标,应用场景要求较苛刻;后者适用性更广,可实现多源风险胁迫下的风险表征和时空表达[14],侧重分析生态风险的时空异质性,从景观的空间格局出发,为区域土地利用格局优化与可持续发展[15]、城市生态文明建设与安全保护[16]等提供了新视角,引起广泛重视。

目前景观生态风险研究主要集中在对当前或历史阶段的评估[17-20],而对未来风险的预测及其防范研究不够深入,且常聚焦于流域或中小城市等空间尺度,对大型城市群或都市圈的研究较少。CA-Markov[21]、CLUE-S[22]、FLUS[23]等土地利用模拟模型虽可应用于生态系统服务评估、国土空间规划、生态风险预测等方面,但这些模型缺乏一个灵活处理多类土地利用斑块变化的机制,难以实现精细尺度的模拟,而PLUS模型可以解决上述问题,能更好地挖掘土地利用变化的驱动机制和模拟土地利用斑块级变化,具有较好的空间解释能力[24-28]。鉴于此,本文选取我国中部首个国家级都市圈——长株潭都市圈为研究对象,结合土地利用数据和景观生态风险评价方法分析2000—2020年长株潭都市圈土地利用动态变化和景观生态风险的时空演变特征,利用PLUS模型对长株潭都市圈2030年自然发展情景和生态保护情景下的景观生态风险空间分布格局进行科学预测,以期为区域生态风险防范提供参考,从而促进区域生态环境保护和经济建设可持续发展。

1 研究区概况及数据来源

2022年2月,国家发展改革委员会正式批复《长株潭都市圈发展规划》,长株潭都市圈成为全国第4个、中部第1个国家级都市圈[29]。长株潭都市圈位于湖南省中东部,包括长沙市全域、株洲市中心城区及醴陵市、湘潭市中心城区及韶山市和湘潭县,面积为1.89万km2。区内以丘陵、山地和平原为主,东部和西部地势高、中心地势较低(图1),为亚热带季风性气候,四季分明,降水充足。长株潭都市圈是中部地区、长江中游城市群的重要组成部分,具有独特的区位优势,域内水系、路网发达,城市间联系紧密,作为湖南发展的核心增长极,在推动区域优势互补、协调联动发展战略中发挥着至关重要的作用,对于中部城市崛起、长江经济带建设具有重大意义。

图1 研究区示意

2000年、2010年、2020年长株潭都市圈地表覆盖数据来自GlobeLand 30全球地表覆盖数据库(http://globeland30.org),空间分辨率为30 m,年均降水量、年均气温、NDVI、GDP以及土壤类型空间分布数据来自中国科学院资源环境科学与数据中心(https://www.resdc.cn),DEM数据来自地理空间数据云(https://www.gscloud.cn),人口空间分布公里网格数据来自LandScan数据库(https://landscan.ornl.gov),水系数据来自全国地理信息资源目录(https://www.webmap.cn),路网数据来自OSM数据集(https://www.openstreetmap.org),对数据进行预处理并统一至30 m分辨率。

2 研究方法

2.1 土地利用动态度

土地利用动态度可反映区域土地利用变化速率和特征差异[30,31],能更好揭示长株潭都市圈景观生态风险的时空分异特征。本文采用单一土地利用动态度分析研究期内长株潭都市圈景观类型变化情况,计算公式为:

(1)

式中:K为某景观类型的动态变化率,Ua、Ub分别为研究初期、末期景观类型面积,T为时间间隔。

2.2 景观生态风险评价方法

2.2.1 景观生态风险评价单元划分 根据研究区实际情况、数据处理工作量以及研究目的,采用等间距系统采样方法,选取5 km×5 km格网对长株潭都市圈进行划分,共得到869个评价单元,根据景观生态风险评价模型计算每个评价单元的景观生态风险指数。

2.2.2 景观生态风险指数构建 将景观结构纳入生态风险评估体系,可有效衡量区域生态状况,为区域生态环境管理与保护提供理论支持[32]。本文基于各类土地利用类型面积占比、景观格局指数构建景观生态风险评价模型[33]:

(2)

Ei=aCi+bSi+cDi

(3)

式中:Rm、Am分别为第m个评价单元的景观生态风险值和面积,Ami为第m个评价单元景观类型i的面积,Ei为景观类型i的干扰度指数,通过景观类型i的破碎度Ci、分离度Si、优势度Di加权计算[34]得出,a、b、c分别为3个景观指数的权重,且a+b+c=1,参考文献[35-37],对a、b、c分别赋值0.5、0.3、0.2;Fi为景观类型i的脆弱度指数,其值越高,表明抵御外界干扰能力越弱,景观生态风险越大,充分考虑研究区实际情况并参考文献[38-40],对人造地表、林地、草地、耕地、湿地、水域分别赋值1、2、3、4、5、6,并将赋值结果归一化,得到各景观类型的脆弱度指数值分别为0.047 6、0.095 2、0.142 9、0.190 5、0.238 1、0.285 7;Ei与Fi的乘积为景观损失度。

2.3 空间统计学方法

2.3.1 地统计学分析 地统计学用于探测研究对象的空间相关性和空间格局以及估计与模拟变量值[41,42]。本文将869个评价单元的景观生态风险指数赋值给各评价单元中心点,并对此数据样本进行变异函数理论模型拟合,结果表明,3个年份均为指数模型拟合效果最优。在此基础上,运用普通克里金法对样本点作插值处理,实现长株潭都市圈景观生态风险空间分布特征的可视化表达。

2.3.2 空间自相关分析 空间自相关主要用于表示要素的空间集聚特征[43],分为全局空间自相关和局部空间自相关,常通过Moran′s I表示。若局部Moran′s I大于0,则表示某空间单元与相邻空间单元以同样高值或低值(相似值)的形式集聚,若局部Moran′s I小于0,则表示某空间单元与相邻空间单元以高值—低值或低值—高值(非相似值)的形式集聚。

2.4 土地利用变化模拟模型

PLUS模型[24]集成了基于土地扩张分析策略(Land Expansion Analysis Strategy,LEAS)的规则挖掘框架和基于多类随机斑块种子的元胞自动机模型(CA based on multiple Random Seeds,CARS)。其中,LEAS模块基于两期土地利用数据得到各土地利用类型变化区域,然后通过设置采样方法和采样比例,结合PLUS模型集成的随机森林算法计算不同驱动因子对各土地利用类型扩张的贡献程度,得到各土地利用类型的发展概率,能更好地阐释土地利用变化的诱因及驱动机制;CARS模块基于初期土地利用数据和各土地利用类型的发展概率,通过设置邻域权重、用地转移成本矩阵以及未来各土地利用类型斑块需求数量等相关参数,可以更好地模拟土地利用类型斑块级的变化,并对未来土地利用空间分布格局进行模拟[24,44]。

本文以2000—2020年长株潭都市圈土地利用数据为基础数据,选取年均降水量、年均气温、NDVI、土壤类型、GDP、高程、坡度、人口、距水域距离、距铁路距离、距一级道路距离、距二级道路距离、距三级道路距离、距主干道距离作为土地利用变化驱动因子,通过LEAS模块计算各土地利用类型的发展概率。将2000年、2010年长株潭都市圈土地利用数据作为基础数据,结合计算得到各土地利用类型的发展概率,通过CARS模块分别模拟2010年、2020年长株潭都市圈土地利用数据,选择Kappa系数、总体精度和FOM系数对模拟结果进行精度评价,分析PLUS模型用于长株潭都市圈土地利用模拟的可行性。在模拟精度满足要求的前提下,以2020年长株潭都市圈土地利用数据为基准,通过PLUS模型集成的Markov模型对2030年长株潭都市圈各土地利用类型数量进行预测,在此基础上模拟不同情景下长株潭都市圈2030年土地利用及景观生态风险的空间分布格局。

3 结果分析

3.1 景观动态变化分析

基于各年份土地利用数据统计研究区各景观类型面积占比及其动态度(表1)。可以看出,长株潭都市圈主要景观类型为耕地与林地,二者面积之和占研究区总面积的80%以上;20年间,耕地、湿地面积持续减少(规模不大的湿地面积减小速率很大,需引起足够重视),林地和草地面积先增后减,水域面积先减后增,人造地表面积持续增加,涨幅高达208.28%。2000—2010年耕地面积变化量最大,共减少152.16 km2,占总体变化量的43.59%,动态度为-0.28%;2010—2020年人造地表的面积变化量(1 023.13 km2)和动态度(16.36%)均最大。

表1 2000—2020年长株潭都市圈景观类型和动态度变化

3.2 景观生态风险时空动态变化分析

3.2.1 景观生态风险时空分布特征 进一步利用自然断点法将经过普通克里金插值法得到的各年份景观生态风险值划分成低、较低、中等、较高、高5个等级(图2),并统计各等级生态风险面积(表2)。可以看出,长株潭都市圈景观生态风险呈现北高南低、西高东低的空间分布特征,且以较低和中等生态风险为主,二者总面积占比大于60%。①低和较低生态风险区面积先减后增,总体涨幅分别为103.11%、49.96%,主要位于研究区边界,且较低生态风险区集中分布在低生态风险区周边,区内景观类型以林地、草地为主,优势度较高,受人为干扰少,景观损失度较低。②中等生态风险区面积持续减小,主要呈连片分布于研究区中部以及长沙县、浏阳市、醴陵市和湘潭县,区内各种土地利用类型交错,景观形态复杂、破碎度较高。③较高和高生态风险区面积先增后减,2020年二者总面积仅占研究区总面积的11.38%,降幅明显,表明研究区生态环境趋向好转。两类风险区主要分布于研究区中部、禄口区南部、宁乡市西部及望城区北部,这些区域土地利用类型相对复杂,景观破碎度、分离度较高,且周围有城镇分布,受人类活动干扰较大。相比2010年,2020年处于城市扩张中后期,城镇分布集中性、稳定性较强,一般不受环境变化和人类活动影响而发生较大改变,中等、较高和高生态风险区面积均有所减少,景观脆弱度降低。

表2 2000—2020年长株潭都市圈景观生态风险面积变化

图2 2000—2020年长株潭都市圈景观生态风险空间分布

3.2.2 景观生态风险时空演变特征 根据2000年和2020年长株潭都市圈景观生态风险空间分布,统计各等级景观生态风险区的转移面积和转移方向,并绘制弦图(图3)。总体看,2000—2020年高等级风险区向低等级风险区转移面积为8 662.43 km2,低等级风险区向高等级风险区转移面积仅为17.12 km2,生态风险加剧区域面积不到生态风险降低区域面积的1%。与2000年相比,2020年生态风险降低区域主要分布在湘江两岸的长沙市区以及株洲市和湘潭市的中心城区,风险降低的原因可能是:①湘江丰富的水资源、平坦的地形以及湘江东西两岸联系紧密的区位优势等对于城市生态—经济协调发展具有极大的促进作用;沿江两岸规划建设生态产业区和高档生态住区,形成了以湘江及其两岸的滨江景观道为连接带,城市和郊野相间的链带空间结构,具有明显的生态良性循环特征,能有效降低区域生态风险。②湘江生态经济带的绿地、农田、水体等自然生态空间格局较好,加之生态区保护力度进一步加大,生态系统功能明显提高,有利于缓解生态风险。③湘江两岸区域经济发达,20年间景观类型转换方式主要为耕地、林地转向景观脆弱度较低的人造地表,且大部分人造地表成片分布,生态系统稳定性较强,生态风险有所降低。此外,还有部分生态风险降低区域分布在宁乡市、浏阳市以及研究区边界。浏阳市和宁乡市作为以长沙为核心的“3+5”城市群的“两翼”节点城市、长沙市的副中心城市,在长沙市的辐射带动下,城市经济快速增长,人造地表面积快速增加,景观生态风险值有所下降。而研究区边缘区域由于海拔较高,景观类型主要为具有较高生态效益的林地和耕地,加之远离城市中心,不易受人类活动干扰,景观脆弱度较低。随着生态保护措施进一步规范,区域生态环境质量逐渐提高,生态风险降低。

3.3 景观生态风险空间自相关分析

对长株潭都市圈景观生态风险值进行空间自相关分析,得到2000年、2010年、2020年全局Moran′s I分别为0.516、0.507、0.482,说明研究区景观生态风险存在显著的空间正相关,且具有空间集聚效应;Moran′s I从0.516减至0.482,表明景观生态风险空间集聚现象有所减弱、空间正相关程度降低。

由图4可以看出,研究期景观生态风险以高—高、低—低集聚分布为主且分布相对比较稳定,低—高、高—低集聚区分布分散且数量较少。2000年、2010年、2020年高—高集聚区数量分别为83、80、76,呈现逐年减少趋势,主要分布在宁乡市、望城区、渌口区、雨花区和长沙县,区域内景观类型复杂,景观优势度低且破碎度较高,部分区域位于城镇周围,易受人类生产活动影响,导致景观类型发生转换,抵御外界干扰能力降低,景观生态风险值高;2000年、2010年、2020年低—低集聚区占比分别为12.48%、12.77%、9.87%,呈先增后减趋势,主要分布在研究区边界,区内景观类型主要为连片分布的林地和耕地,景观破碎度低,远离城市中心且海拔较高,不易受人类活动影响,景观生态风险值较低。

图4 长株潭都市圈景观生态风险局部空间自相关分布

3.4 基于多情景土地利用模拟的景观生态风险分析

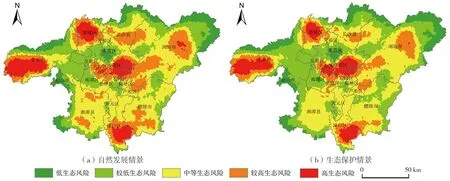

土地利用数据模拟结果与实际情况的一致性检验结果为:2010年Kappa系数为0.954、整体精度为0.975、FOM系数为0.145,2020年Kappa系数为0.704、整体精度为0.825、FOM系数为0.268,表明应用PLUS模型模拟长株潭都市圈土地利用分布格局是可行的。基于此,本文利用Markov模型对2030年土地利用类型数量进行预测,结合Markov转移概率矩阵设置自然发展和生态保护两种情景,模拟2030年长株潭都市圈土地利用(图5)和景观生态风险空间分布格局(图6),并分析不同情景下景观类型面积(表3,括弧内为变化量)与景观生态风险面积变化(表4,括弧内为变化量)。

表4 2030年长株潭都市圈不同情景下生态风险等级面积

图5 2030年长株潭都市圈土地利用空间分布

图6 2030年长株潭都市圈景观生态风险空间分布

1)自然发展情景下,基于2010—2020年土地利用发展规律,不考虑其他限制因素以及人为干扰,仅以Markov模型预测的各土地利用类型数量作为2030年的需求数量。①土地利用模拟分析。由图5a和表3可知:2030年其他景观类型向人造地表转换的区域主要集中在宁乡市、浏阳市、长沙县和岳麓区,林地转出区域主要集中在宁乡市、浏阳市、醴陵市和岳麓区。与2020年相比,2030年耕地、林地、草地、湿地的面积均有所减小,其中林地面积减小最明显,水域和人造地表面积分别增加92.44 km2、873.07 km2,增幅分别为20.85%、52.96%,人造地表扩张趋势明显。②景观生态风险模拟分析。由图6a和表4可知,2030年低和较低生态风险区面积分别为1 825.13 km2、4 745.53 km2,相比2020年,分别下降1 948.66 km2、4 007.61 km2;中等、较高、高生态风险区面积均有所增加,其中,中等生态风险区面积增加2 702.19 km2,占总变化量的22.68%,主要来自低和较低生态风险区的转入,集中分布在湘潭县、醴陵市、浏阳市和长沙县,而较高和高生态风险区主要分布在研究区中部、望城区西部、浏阳市和渌口区。在该情景下,增加的人造地表面积主要来自林地和耕地等生态用地,导致景观连通性下降,景观干扰度增加,影响生态系统功能的稳定性,导致景观生态风险加剧。

2)生态保护情景下,为更好地保护境内生态用地,促进人地和谐,设置以下条件以实现对生态用地的保护:将长株潭绿心地区[45]、域内水域设置为限制转换区;将草地、湿地等生态用地向人造地表的转移概率降低40%,减少的部分增加到向林地的转移概率上;林地是长株潭都市圈最主要的生态用地,将林地向人造地表转移概率降低50%;耕地具有一定的生态功能,将耕地向人造地表转移概率降低30%。本文通过调整自然保护情景下Markov模型土地利用之间的转移概率矩阵,将调整转移概率矩阵后所预测的各土地利用类型数量作为2030年生态保护情景的需求数量,从而实现土地利用模拟。①土地利用模拟分析。由图5b可知,2030年林地、草地、湿地、耕地等生态用地向非生态用地转移区域主要分布在宁乡市、浏阳市、长沙县和岳麓区。由表3可知,2030年人造地表的增加面积仅为自然发展情景下的58.8%,水域面积比自然发展情景下多2.7 km2,耕地、林地和湿地面积比2020年分别减少85.92 km2、448.49 km2、2.74 km2。可见生态保护情景下林地、草地、湿地、耕地等生态用地面积变化幅度减缓,生态用地在一定程度上得到保护。②景观生态风险模拟分析。由表4可知,2030年景观生态风险面积总变化量为8 947.64 km2,是自然发展情景下的75.11%,低、较低和中等生态风险区面积分别为2 165.81 km2、5 887.30 km2、6 819.03 km2,占研究区总面积的78.71%,较高和高生态风险区面积较2020年分别增加1 107.55 km2、765.63 km2,分别为自然发展情景下面积变化量的49.15%、76.52%,增幅有所下降。生态保护情景下各级生态风险区空间分布格局与自然发展情景下较相似(图6b),但生态环境有所好转,主要缘于林地、草地、耕地等具有生态效益的景观类型转出量减小,人造地表扩张趋势有所减缓,避免了其他景观类型斑块化引起景观破碎度、分离度增加。此外,通过设置水域等限制转换区可以有效保障景观连通性,对降低景观破碎度、提高生态系统稳定性有一定促进作用,因此各级生态风险区面积变化量减小。

4 结论与讨论

本文基于土地利用数据,结合景观生态风险评价模型分析2000—2020年长株潭都市圈的景观生态风险时空分布特征及其演变规律;结合社会经济数据、气候数据等多源数据,运用PLUS模型对2030年长株潭都市圈土地利用进行模拟,并对其景观生态风险空间分布进行预测,得到以下结论:①2000—2020年研究区耕地和湿地面积持续减小,人造地表面积持续增加,景观生态风险呈现北高南低、西高东低的空间分布特征,且以较低和中等生态风险为主,区域内整体表现出由高等级生态风险向低等级生态风险转移的特征,风险降低区域主要分布在湘江沿岸的市辖区,研究区生态环境趋向好转。②2000—2020年研究区景观生态风险全局Moran′s I均显著为正,集聚效应明显,景观生态风险高—高集聚区主要分布在宁乡市、望城区、渌口区、雨花区和长沙县,低—低集聚区主要分布在研究区边界。③生态保护情景下2030年长株潭都市圈景观生态用地减少速率变缓,有利于缓解研究区的生态风险态势,该情景更符合城市未来发展需求和规划,有利于长株潭都市圈未来构建和谐有序的生态安全格局。

根据长株潭都市圈景观生态风险时空变化特征,本文提出景观生态风险防范和生态环境保护建议:①在城市规划中要加强土地管理,增加林草覆盖率,提高景观连通性,降低景观破碎度,保障生态系统功能稳定性,同时加强对生态用地的保护与修复,提高生态系统服务功能;②严控建设用地开发,构建结构完善的城市建设体系,同时加强城镇周围耕地与林地等生态用地的管理与保护,严守三条红线,构建绿色发展道路;③未来发展情景设置应因地制宜、因时制宜,根据区域地理位置、自然条件以及当前城市发展需求进行动态调整,加快长株潭同城化建设,强化长沙市的龙头作用,构建优势互补、差异化协同发展的区域格局,同时加大区域内自然保护区、水源地以及国家公园等重要生态功能区的保护力度,加强生态空间管控,强化生态安全屏障,构建健康有序的生态安全格局,走经济与生态协同发展之路。

本研究主要选取自然因子和社会经济因子等作为土地利用模拟的驱动因素,对政府行为和政策因素缺乏考量,后续研究将扩大数据收集的维度,完善土地利用模拟的驱动机制体系,进一步提高模拟结果的科学性。