文学与符号的互动

——论《布拉格墓园》中“虚假成真”的符号衍义系统*

2024-02-01白春苏

蔡 熙,白春苏,2

(1.湘潭大学 文学与新闻学院,湖南 湘潭 411105;2.嘉兴大学 文法学院,浙江 嘉兴 314001)

《布拉格墓园》是意大利作家翁贝托·埃科的第七部小说,一部涵盖了文学、历史、心理学等多个领域,广泛描绘了19世纪中后叶欧洲反犹浪潮的百科全书式作品。主角西莫尼尼是一位伪造文书的专家,也是一名国际间谍。他周旋于法国、俄国等地的多个情报机构,先后卷入了意大利统一运动、巴黎公社起义等历史事件。他奉命杜撰的《布拉格墓园报告》,虚构了一个犹太人密谋控制世界的故事,在世界范围内广泛流传,成为改写犹太民族命运的重要一笔。上述内容均来自西莫尼尼的日记,小说显得迷雾重重。西莫尼尼善于造假,且患有人格分裂症,失去了部分记忆,所述并不一定可靠。可以说,埃科以“虚假成真”为主题,构建了一座时序复杂、主体混乱的叙事“迷宫”,将小说变成了他与读者的游戏场。埃科的创作理念与其符号学研究息息相关,他将文学作品视为文本、作者与读者三方协作的动态循环系统,文本既是结构性的,又是生成性的。因此,想走出埃科的“迷宫”,我们需要充分理解文学与符号的互动关系。

一 文学作品:动态循环的符号系统

文学文本是由语言符号组成的表意系统,“意”不能简单地等同于释义,而是一个复杂的解码过程。赵毅衡认为:“文本作为符号的组合,实际上是文本形态与解释‘协调’的结果。”[1]43他举例,一个人坚持读完一本长达百万字的小说,这本小说就是一个文本,如果只读一章便停止,一章也构成一个文本。因此,文本不是作者孤芳自赏的“独舞”,而是由符号的发送者、符号链和接受者所形成的动态系统。

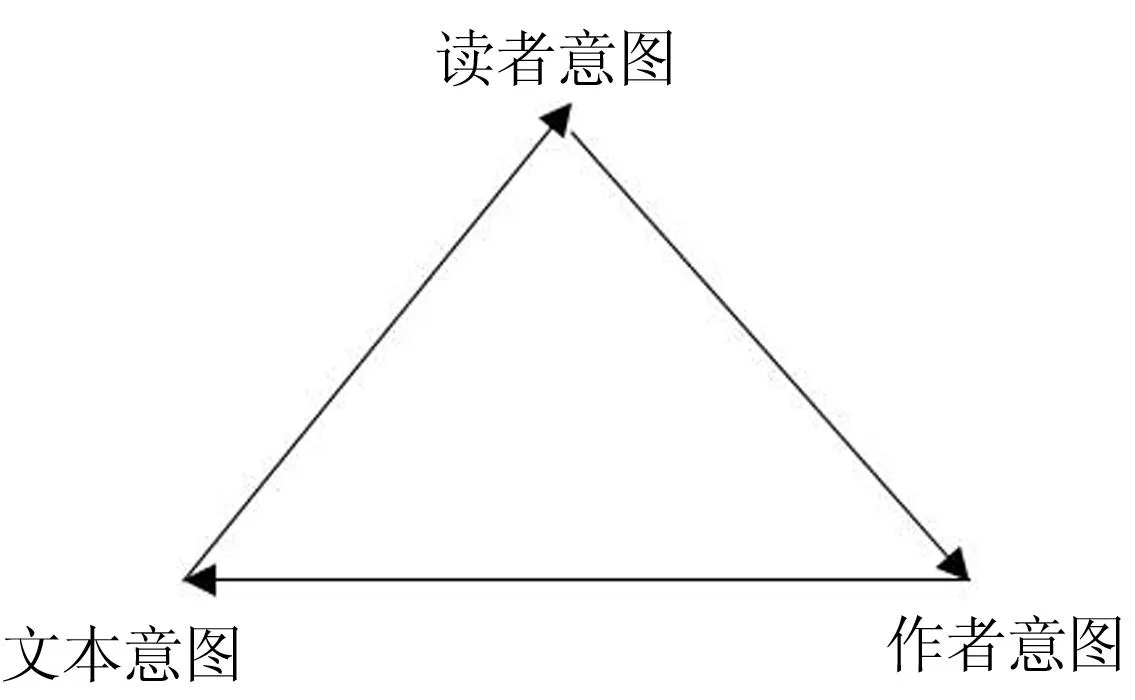

埃科身兼符号学家和小说家的双重身份,符号学成就了他文学创作与批评的独特视野。在对符号的基本认识上,埃科接受了皮尔斯的三元符号论:“我所说的符号化过程,是指一种行为,一种影响,它相当于或包括三项主体的合作,诸如符号、对象及其解释因素。”[2]15皮尔斯将符号分为再现体(有时他也直接称为符号,相当于能指)、对象(符号所替代的)和解释项(符号所引发的思想)(如图1)。其理论的重要创新点在于解释项,它本身即为符号,所以还需要其他符号再进行解释,符号过程也就呈现为不可终结的状态,埃科称其为无限衍义(unlimited semiosis)。皮尔斯的符号学理论对埃科产生了深远的影响,“三元符号”成为埃科的符号学与文学理论中的基本结构,衍义问题也频频成为其小说创作和理论研究的核心主题。

在文学的创作与批评中,埃科主要从文本、作者和读者的关系层面理解和运用符号。其中,他最为关注读者的角色,也就是三元结构中的解释项。从文本的角度来说,埃科认为符号具备一种“暧昧的特质”[3]142,在文本中体现为以语言结构为主体的符号系统。符号的词源希腊语symballein表示将两个相异之物放在一块,就好比我国古代帝王调兵遣将用的虎符,皇帝与将领各执一半,只有将它们合在一起使用才能行使权力。“暧昧的特质”也由此产生:符号既有明晰的指向性——看到一半就会想到另一半,又有惹人遐想的多义性——“每一半之所以引人入胜竟是由于另一半的缺席”[3]142。在从事科学研究时,我们用一些化学符号和数学符号来表达极明确的意思,不容许有模糊的空间。而在文学领域中,像艾略特的“荒原”则朝向宗教、文化、艺术等多个领域开放。因此,符号兼具明晰和含混的复杂特质,不同文本的语言结构也显现出对该特质的表达上的差异。比如中世纪的很多文本更接近寓言,“好像上帝用手指写出的一本书”[3]146,其符号系统具有概念化特征,强势引导读者走向神性。但像马拉美这样的诗人则会认为“对事物的命名意味着诗的乐趣已去其三”[4]53,一步一步地猜测诗中含糊的暗示才是趣味所在,无处不在的象征构成了诗歌的骨架。

图1 皮尔斯的“三元符号结构”

从作者的角度来说,埃科认为,符号是一种“特别的文本策略”,即“语义策略(a semiotic strategy)”[5]64,更多指向与读者的深层互动。“在每种语言中,符号都是由第二层含义的存在所支撑的。”[3]143作者的符号化策略有利于将读者引向对文本语义层次的探索。基于符号的“暧昧特质”,有些作者会在文本中留下多处暗示性的符号示引,或是混淆模范作者和经验作者的身份,有意拓展含混的空间,比如,奈瓦尔的《西尔薇》中复杂的时序,将读者引向了记忆与现实的模糊地带。这些示引旨在与读者展开叙事的游戏,类似的文本策略都指向读者,试图让读者这台“懒洋洋的机器”动起来[6]3。埃科借用博尔赫斯的隐喻,将叙事比作“小径分叉的花园”来说明读者在含混的路口上作出选择的主动权[6]6。

因此,从读者的角度来说,在符号的游戏中,可能会形成两个层次的模范读者(model reader)——关注故事发展的第一层次读者和关心文本如何叙述的第二层次读者,即“符号学和美学读者”[3]224。埃科提出的“模范读者”与伊瑟尔的“隐含读者”类似,但前者“不仅把读者视为文本的互动者和合作者,还在一定程度上认为他们生来就是连接文本的肌腱”[6]16。也就是说,读者是让文本的符号系统运作起来的重要“器官”,是文本的一部分,而第二层次的读者无疑是文本的深度参与者和构建者。但埃科也指出,“模范读者的能耐即来自文本传送给他们的遗传性印记……由文本创造,也被文本圈禁,同时他们拥有任何自由,只要文本允许”[6]16。这里埃科提出了另一个重要概念“文本意图”,它并不是本体论式的存在,而是“读者站在自己的位置上推测出来的”[5]64。“文本的意图主要是生产一个模范读者以对其自身进行推测,因此模范读者的积极性就在于能够勾勒出一个模范作者,模范作者不是经验作者,它最终与文本意图相吻合。”[5]64文本、作者、读者形成一个相互制约、动态循环的符号系统(如图2),因此,文本是“解释在论证自己合法性的过程中逐渐建立起来的一个客体”[5]64。

图2 埃科的“动态符号系统”

可见,埃科的文学观点带有鲜明的结构主义色彩,符号系统是进入其小说第二层次的关键。因为在他看来,文本意图、作者意图和读者意图的整合协调最终都要依靠符号系统来实现;同时,埃科又否定结构主义者近乎宗教式的“结构信仰”——“在思想史上,每当这种对绝对认同的追求发生时,探究就会停止,因为你已经知道了每一件事”[7]413。所以,埃科在对结构的兴趣之上,还秉持一种开放的诗学观念,格外强调读者的解释与文本自身的生成性。

埃科的文学观以符号学为底色,其小说也具有符号的特质——清晰与含混兼备,结构与解构并存。正因如此,在小说创作中,埃科精于构建作品的符号系统,并将读者作为转动文本机器不可或缺的一环。在《玫瑰之名》中,他建造了一个“空间迷宫”,以图书馆为结构,布满岔口和死路,读者想要获悉文本意图必须手握一个“阿里阿德涅线团”,难度不亚于小说中的主角找到“非洲之末”。而《布拉格墓园》是埃科继《玫瑰之名》后为读者创建的又一个迷宫游戏——“时间迷宫”。小说的主人公西莫尼尼是一名失忆的人格分裂患者,他的日记便是小说的主体。于是,交错的时间与混乱的人格便构成了一座叙事的迷宫。笔者发现,该“迷宫”潜藏着一个关于“虚假成真”主题的符号衍义系统,笔者也尝试成为第二层次的模范读者展开对文本意图的探索。

二 真假界限的含混:《布拉格墓园》的“叙事机器”

《布拉格墓园》是一部有关虚假成真的小说,记录了国际间谍西莫尼尼充满阴谋与谎言的一生,他所伪造的《布拉格墓园报告》,也就是《锡安长老议定书》,对19世纪中后叶欧洲的反犹浪潮起到了推波助澜的作用。埃科将小说视为一个动态的、有机的符号衍义系统,如同一台叙事的机器,不管是人物、主题、结构还是时态等都是该系统的一部分。围绕“虚假成真”,《布拉格墓园》也有自己的一套风格“机器”。

埃科说,他在阅读奈瓦尔的《西尔薇》时,总觉得小说笼罩着一层“迷雾”[6]29,有一种氤氲之感,经过抽丝剥茧的符号分析后他发现,小说中存在多个圆形的结构,这便是《西尔薇》的“机器”。从阅读体验上来说,同样拥有复杂时序的《布拉格墓园》则让人感觉不安,读者似乎一直徘徊在真与假的边界,时常陷入自我怀疑。这种不安感主要来自埃科打造的“含混”机器,小说中存在诸多生产解释的三元符号结构,解释的不确定性让所有边界都变得暧昧不清,使读者总是处在不知何去何从的选择困境中。所以,整部小说弥漫着“不安”的氛围,也正是“不安”,激发了第二层次的模范读者探索的兴趣。

“含混”机器的运作在《布拉格墓园》中首先体现为不同叙述层次的交叠。小说主要以西莫尼尼的日记展开,日记由三位书写者共同完成,分别是西莫尼尼、西莫尼尼分裂出的另一个人格达拉·皮科拉教士和一位自称叙述者的人。小说第1章是以叙述者的口吻讲述,他在偷看年老的西莫尼尼写日记;第2章开始便转换为西莫尼尼的日记视角,此时的他已失去部分记忆,并分裂出达拉·皮科拉教士人格,他听从弗洛伊德医生的建议,以写日记的方式回顾过去,希望能够找回记忆,治愈分裂症。由此,小说被撕裂为两重文本,叙述者的文本(西莫尼尼、达拉·皮科拉和叙述者共同写的内容)和西莫尼尼的文本(西莫尼尼与达拉·皮科拉所写的内容)。两者关系可用图3表示:

图3 《布拉格墓园》的叙事层次关系

在西莫尼尼的文本层面,西莫尼尼和达拉·皮科拉交替展开书写,叙述者则是唯一的读者。因此,日记的本来内容只有他一人知晓,作为读者的我们无从知道,我们实际上阅读的是叙述者的文本,也就是被他解释修改过的西莫尼尼文本。两个文本有重合也有差异,西莫尼尼文本中的未重合部分对除叙述者之外的读者是隐藏的,也就留下了一个暧昧的灰色地带。同时,三个叙述主体的身份也变得含混不清,关键在于叙述者突破了读者身份而对日记进行解释,从而转变为作者,用他自己的话说,“叙述者也会不定时地将老人的文字稍加归纳删减,免得读者读烦了”[8]23。他在小说的后半部分愈发活跃,有时会声称西莫尼尼和达拉·皮科拉的表述逻辑不清。总之,叙述者在小说中既是读者也是作者,更重要的,他是一位解释者。读者的不安也由此开始,我们无法判断眼前的文本到底出自何人之手,便始终处在“解释”还是“真实”的困惑当中。

西莫尼尼与达拉·皮科拉就好像符号显现与隐藏的“两块”,一个代表清醒的记忆人格,另一个则是潜在的失忆人格,叙述者的解释文本将他们统一起来,但也让他们变得面目模糊,从而成为新的符号。类似的现象在《布拉格墓园》中比比皆是,例如犹太女孩狄安娜也是一位精神分裂患者,时而表现为放浪的荡妇,时而又转变成单纯的少女。杜莫里耶医生、布朗神父等人纷纷对她的状况加以解释:医生说是子宫功能紊乱所导致的癫狂,神父说是来自魔鬼的召唤,女孩被淹没在一片解释声中。狄安娜到底是谁?小说没有太多交代,只是含糊地借他人之口说她可能来自美国。这一角色恰如当时犹太民族的命运一样,沉默、无形,唯有西莫尼尼等人关于她的解释在时代中喧哗。

除此之外,小说中最含混的就是时间。在叙述者文本中,西莫尼尼的日记一直在书写,是现在进行时态;在西莫尼尼的文本中,日记的内容是回忆往昔,是过去时态。因此,从第2章开始,大部分章节都存在过去和现在两种时态。并且,西莫尼尼的失忆使得他在书写过程中不断触发一些零散的记忆点,时间变得更为混乱。在过去与现在的迷宫中,抓住“阿里阿德涅线团”的一端显得尤为重要,这关键的一端就是布朗和狄安娜两位人物,他们是时间交叠的解释项。

图4 《布拉格墓园》中叙事时间的三元符号结构

西莫尼尼受爷爷的影响从小便憎恨犹太人,他对狄安娜有特别的情愫,但他不知道狄安娜的犹太人身份。两人在布朗的蛊惑下发生关系后,狄安娜说出了实情,西莫尼尼愤而杀死了她和布朗。对犹太人的恨是西莫尼尼的信念支柱,然而布朗与狄安娜却以性行为脏污了这个信念,西莫尼尼在爱恨交织的情况下杀死了两人,他的精神世界也开始出现裂痕。由此,布朗与狄安娜便成为西莫尼尼记忆的重要触发点,就如同普鲁斯特的“玛德莲蛋糕”一样,每当这两个名字从潜意识领域浮现出来,西莫尼尼的头脑便陷入混乱,过去和现在的时间通道也随之打开。基于此,我们再对小说中的时间进行整理。

小说中的时间层虽然多次发生混乱的交叠现象,但其实隐含一个有关“虚假成真”的对称结构。笔者列出了现在与过去存在相互指涉或内容衔接的章节(如图5),发现这些章节都与布朗和狄安娜的出现有关。西莫尼尼在小说第2章一亮相,便已陷入记忆的混乱,他翻到另一人格达拉·皮科拉之前留下的记录,里面提到了狄安娜,但两个人格都想不起她是谁。而她的名字就像一个潜意识的指引,触发了时间层的跨越。通过上图可以看到,2、3章中的现在内容与22、23章中记录的过去内容存在着时间上的接续关系。以此类推,后面每出现与两人相关的情节,现在与过去便展开对话,时间层次就发生融合。

图5 《布拉格墓园》中叙事时间的对称结构

于是,一个清晰的结构在“迷宫”中显现:忘记狄安娜-忘记布朗-记起布朗-记起狄安娜-杀死并忘记两人,并且,这是一个以“虚假成真”的主题为轴的对称结构。从12章开始,西莫尼尼的记忆走向混乱的高潮,他想起现实中真的有过一位达拉·皮科拉教士,而且绝对不是他分裂出的人格。与此同时,他开始创作《布拉格墓园报告》的第一个版本;在第14章,西莫尼尼想起了杀死真达拉·皮科拉的过程,布朗随即在第15章正式登场。文本在12~15章处隐藏了一个关于“真假转换”的双重叙事:真达拉·皮科拉在此时被假达拉·皮科拉(西莫尼尼的分裂人格)所取代,而西莫尼尼试图以假代真的伪造行为也从此刻开始。所以,此处形成一个轴线,均匀地将小说分成两个部分:前一部分主要写西莫尼尼失去的记忆和《布拉格墓园报告》伪造前的积累,多以西莫尼尼的陈述为主,代表了其“真实”人格主导的书写;后一部分则重点写找回的记忆与伪造的过程,主要是达拉·皮科拉和叙述者在讲述,代表了“虚假”主导的书写。随着小说的推进,显然“假”取代了“真”。两部分并非截然对立,它们相互交织,首尾相连,前后形成一个解释的循环。在第24、25章处,西莫尼尼逐渐清醒,想起正是杀死布朗与狄安娜的行为让他在开头部分陷入失忆,小说由此折叠回2、3章。至此,无论是西莫尼尼的人格与记忆还是小说的结构都呈现出既对立又交融的含混状态。

尽管目前看来,时序的结构浮出了水面,然而却留有诸多解释的缝隙,比如之前由叙述者造成的混乱。从第10章开始,西莫尼尼人格便很少出现,多数是由达拉·皮科拉和叙述者在讲述,尤其到了第23章,叙述者称西莫尼尼与达拉·皮科拉的日记日渐交错,“西莫尼尼回溯的这些事件,它们发生的时间(常常是混淆的,冠上首先字样的事件,极有可能是后来才发生)大概是从他跟塔克西尔所谓的改教事件开始一直到一八九六或九七年”[8]396。这一刻,作为读者的我们意识到,此前整理的或许只是叙述者的时间表,而西莫尼尼的文本、埃科的文本却依然隐藏于时间的漩涡之中,解释的空间也朝向无限衍义敞开。在埃科的小说中,想要成为第一层次的读者并不困难,成为第二层次的读者却要敢于接受来自符号系统的挑战,可每当我们以为握住了“阿里阿德涅”的逻辑线团时,还是可能因为枝节横生的解释而再度深陷迷宫。

埃科在谈到开放的艺术观时说:“如果一个信息具有美学目的,作者就要想方设法以含混的方式来组织这一信息,也就是,以冒犯这种规则和规定——即法则——的方式来组织这一信息。”[9]66那么该信息不再是交流的终点,“信息成为新的交流链条的源,成了可能的信息的源”[9]67。因此我们看到,埃科的符号机器所生产的含混效应并不在于制造纯粹的混乱,而是游走于清晰的结构与纷繁的解释之间,不断有摧毁人信念的解释在缝隙中滋生。这是作者与读者之间的互动游戏,文本循着“法则”有序延展,再以破坏“法则”的方式生成新的可能性,由此形成一个动态的衍义系统。在西莫尼尼的故事接近尾声时,又有一名自称“老学究”的人出现为小说作结,声称书中除了西莫尼尼,大部分人物和事件都是真实的,还有一些挂假名出现的真实历史人物,不使用真名是为了便于叙述。到底哪些是真,哪些是假呢?似乎有一个解释的宇宙在等待读者。就像埃科所欣赏的《芬尼根守灵夜》一样,“我们终于看到了爱因斯坦的、围绕自己折弯的世界——开头的一个词同结尾的一个词相连接,因此它结束了,但正是由于结束了它才是无限的”[4]54。

三 “虚假成真”的符号转化:《布拉格墓园报告》的“叙事机器”

上述的风格系统主要服务于一个主题——虚假成真。埃科让这架叙事“机器”的所有零件都朝着“含混”的方向发展,当读者不断对作者、叙述者、叙事时间等问题产生怀疑的时候,真与假的边界也就不那么鲜明了。《布拉格墓园》表面看是叙写西莫尼尼的一生,实际上是讲述“虚假成真”的过程。西莫尼尼寻找记忆的经历,也是他致力于让伪造报告成为“真实”历史的人生书写。“虚假成真”统筹了小说的符号系统,使得文本意图更加清晰。

西莫尼尼伪造的《布拉格墓园报告》是文本中的文本,也是“虚假成真”符号化过程的具体表现,按照罗兰·巴特的观点,这是一个纯粹的“神话”。巴特所说的神话不是文体,而是“一种言说方式”[10]137。他发现当下存在一种“自然化”的趋势,一些语言、广告、艺术、物品等通过符号运作呈现出“本该如此”的“自然”状态。因此,神话是由意图而不是其字面意义决定的,是一个次生符号系统。他举例,报纸上刊登的水果和蔬菜涨价的新闻,在初始符号系统(语言系统)内,因果关系是自然的,即由于季节原因蔬果涨价;而在次生符号系统(神话系统)内,因果关系是人为的、虚假的,即政府的作用。就像他在《流行体系》中对服装流行趋势的解析,我们所追捧的时尚背后体现为意象、服装和书写之间的“转译”,并非服装本身具备某种深受人们喜爱的品质,而是词语预先制造了人们“应该”喜爱的品质,也就是“词取代物”[11]8。巴特的“神话”揭示了语言符号如何将意图自然化而被人接受的过程。

《布拉格墓园报告》讲述的正是巴特所说的“将历史变成自然”[10]160。西莫尼尼试图通过伪造文本让“犹太人控制世界”的阴谋解释成为一种“流行趋势”,一个自然共识。他格外重视读者的解释作用,主要采取了两个策略:一是提升文本的可信度,将虚构性叙事转化为事实性叙事,相当于与读者达成“事实性”契约;二是最大限度地压缩读者的解释空间,使其成为封闭的文本。

赵毅衡指出,事实性并不指向内容的真伪,而是指“接受者与叙述文本的‘契约’,即把文本看作在陈述事实”[1]321-322,比如法律文书、历史文本等。因此,契约是指理解层面,而非事实层面。“犹太人控制世界”的文本想要实现事实性转化,首先要考虑的就是读者对一个命题结构的信息接受:某人做某事。“所有的新闻(所有的谣言)都是一份公告:某人(P)曾经做了、正在做或者即将要做某事(F)”[12]142-143,比如犹太人(P)控制世界(F)。P和F都是可变项,对该结构的接受情况不仅取决于这两个要素,关键还在于两者之间的关系,主要体现为以下四个信息接受类型[12]143:

表1 “P-F”命题的信息接受类型

第一种类型没有给接受者带来新鲜信息,好人做好事是正常现象。第二和第三种类型破坏了秩序平衡,好人做坏事和坏人做好事都会造成人认知的不协调。第四种类型则维护了秩序,坏人做坏事合乎情理,“能够使老一套旧观念得以继续维持下去:它维护了人们对外国人、外乡人和流浪汉所持的偏见”[12]145。“犹太人控制世界”就属于第四种。西莫尼尼提到巴黎公社枪毙了一位总主教时说,“这事犹太人肯定脱不了关系。他们连小孩都杀了,总主教算什么……”[8]315小说通过多人之口表现了欧洲人对犹太人普遍的反感态度,当人们听到上述命题时最可能的反应就是“早就跟你说过了”。因此,第四种类型最有利于谎言的传播,是阴谋论者达成共识的基础,也为签订“契约”提供了前提。

“契约”的核心部分仍在叙事本身。西莫尼尼编造的故事脱胎于多部小说,其中不乏过度的环境渲染和离奇的故事情节,却能产生“真实”效果,这得益于他的改编策略。在伪造给毕昂科骑士的文件时,西莫尼尼从《漂泊的犹太人》《约翰·巴尔萨摩》等小说中提取所需的叙事元素,包括结构、环境、风格、人物的语言和行动等:

身为大仲马的忠实读者,我很乐于把那天晚上和那场集会,搞得幽暗又恐怖。阴森的墓园里,镰刀似的残月光线朦胧,耶稣会教士围成半圆,因为头戴肮脏的宽边黑帽,从高处往下看,地上仿佛爬满蟑螂——还有,我也很乐意描述贝契克斯神父向会众宣布人类敌人的黑暗企图时,脸上那恶魔般的冷冷的笑容……接着是无耻的传令使者登场,各自奔赴散布全球各地的会所,传递他们的邪恶新计划,宛如带来噩运的黑乌鸦,展翅朝泛着鱼肚白天光的天边飞去,仿佛在替这个巫魔乱舞的半夜聚会画押作见证。[8]138

西莫尼尼有意强化了表述上的修辞性,文件的开头套用了小说《约翰·巴尔萨摩》中的戏剧性结构,保留了带有传说色彩的环境描写,“阴森的墓园”“残月朦胧”“满地蟑螂”等,恐怖的氛围与文件的“阴谋”主题完美契合,形成统一的“阴谋风格”;同时他将《漂泊的犹太人》中的关键叙述者罗丹神父替换为现实中存在的贝加玛奇神父,并虚构出一位“真实可靠”的线人作为见证者,纪实风格随之生成。西莫尼尼的报告即形成了“阴谋+纪实”的风格,一如海登·怀特所说的历史编纂的“一致性”和“融贯性”的“诗性”基础[13]39。而从伪造者的意图来看,“契约”的重要“条款”恰恰隐藏于这一诗性部分,它使读者在肯定文本真实性的同时,为耶稣会与密谋者画上等号。

西莫尼尼将上述故事框架又移用至《布拉格墓园报告》的构建上,依然是见证者看到神秘人物聚集于墓园中策划阴谋,只不过聚会的主角从耶稣会教士变成了以色列部落的长老们。如果读者签订了第一个文本的“契约”,又将如何看待第二个文本呢?

第一个文本中的部分元素虽然被改变了,像聚会的主角、谋划的内容等,但它的风格化属性都得到了保留——阴谋属性(墓园策划)和纪实属性(见证者)。埃科在谈到叙事作品的“契约”问题时将文本比作“乐谱”,既有必要属性也有偶然属性。比如我们可以通过音高音长等必要属性识别一首曲子,但是强音和极强音(偶然属性)的区分却并不那么关键,“一首特定的旋律即使不按乐谱的要求用活泼强劲的方式演奏也能被识别出来”[14]328。从两个文本的变化可知,由固定的结构、修辞等构成的风格化属性对西莫尼尼来说是阴谋文本中的必要属性,也是读者与文本签订的“契约”。不管偶然属性(关于某人的阴谋故事)如何变化,读者都可以从中提取出“该阴谋属实”的核心信息。西莫尼尼运用的叙事策略与他所效仿的19世纪现实主义文学及当时的历史编纂十分一致,海登·怀特称它们共同依赖于一种叙事模式,该模式的目的是“暗中把它自称仅仅去描述的指涉物替换成一种概念内容(所指)”[15]37。

在这一叙事模式中,文本内隐含的“P-F”命题结构确定了“犹太人做一切坏事都合理”的“契约”前提,西莫尼尼又通过将“阴谋+纪实”的风格化属性设置为符号系统的符码,由此固定了解码模式,使其成为读者只能签订唯一“契约”的封闭文本。与埃科在《开放的作品》中所说的开放文本不同,此类文本极大地降低了“熵”,不会为接受者提供太多解释的可能,读者在该模式中很容易得出“犹太人=耶稣会=……=黑暗阴谋=世界上一切罪恶的根源”的结论,不管它们实际是否相同,但在该文本系统中获得等值。西莫尼尼制造该系统并不仅仅是为了完成间谍任务,更是出于一种扭曲的“历史使命”,他试图通过建构文本证据链,置换“犹太人”一词的内涵。就像裙子的长短在杂志书写的运作下可以成为不同的流行趋势一样,在西莫尼尼的文本系统中“犹太人”也是被建构的“流行趋势”。本质上如巴特所言,杂志书写强调服装的某一品质,不过是为了“提供一种概念”“调整意象的认知”[11]15。消费者则在无意间接受了暗含其中的等值关系,将神话“作为事实系统来读解”[10]162。

由此,西莫尼尼的《布拉格墓园报告》与埃科的《布拉格墓园》围绕“虚假成真”的主题形成了互文反讽的对话结构:两位“以读者为中心”的作者各自制造了一架生产解释的“叙事机器”,前者只生产西莫尼尼的思想,试图让假成为真,使得读者和文本都服从于作者;而后者却在真与假之间开辟了一个供读者质疑与游戏的含混场域,读者意图与作者意图最终都服务于文本意图。埃科的历史反思也因此跃然纸上。小说结尾处,老学究意味深长地说,“这种人,还在我们之中”[8]515,这让两个文本的对话有了别样的意味。西莫尼尼的报告在历史上真实存在,也是大屠杀事件发生的因由之一,埃科的《布拉格墓园》让我们不得不思考历史背后的符号力量。

四 “虚假成真”的衍义:基于所指的解释原则

《布拉格墓园》与《布拉格墓园报告》的对话让“虚假成真”的主题延伸至对文学与历史关系的思考,也从结构形式扩展至更深广意义的百科全书。埃科明确指出:“符号学不是形式主义方法,符号总是传达意义并且指涉外部世界。”[7]415因此,“虚假成真”的符号系统是一个开放的系统,上述“叙事机器”至少让文本从以下几个层面展开衍义。

首先,小说蕴含了后现代史学立场。埃科历来十分关注“虚假成真”的问题,《傅科摆》《波多里诺》等几部小说都有所涉及,尤其是《波多里诺》,一开头便将历史比作羊皮纸,不仅可以被涂抹、删改,其真实性也值得怀疑。《布拉格墓园》中记述的大部分事件都在历史上真实发生过,包括西莫尼尼伪造的《布拉格墓园报告》,然而西莫尼尼、叙述者等人却是虚构的,他们在小说中充当了历史解释者的角色,将真实的历史事件重新组织起来。这种叙事方式所隐含的史学立场非常后现代,正像琳达·哈琴所言:“小说和历史都是叙事,只是框架不同而已。”[16]109在埃科看来,后现代小说讲述过去是一次“反讽式的重访”[17]530,而历史的无限衍义正得益于小说、历史编纂、戏剧等多个维度的解释延展。在后现代语境下,“虚假成真”的主题准确地诠释了历史与文学之间不明朗的界限。

其次,小说为19世纪欧洲反犹浪潮的历史提供解释。《布拉格墓园》中西莫尼尼的阴谋解释之所以能够获得众多拥趸,与19世纪欧洲的真实情况有着密切的关系。小说从多个层面揭示了当时欧洲普遍存在的“仇恨状况”。西莫尼尼的爷爷在小说开头便逐个批判了其他国族人的劣性:西班牙人“虚荣自负”、克罗埃西亚人“无知”、英国人“肮脏”、普鲁士人“不可一世”等[8]25。西莫尼尼日记的字里行间也充斥着19世纪人种学的偏见,认为种族决定了人的知识和道德。他将大仲马称为“混血杂种”[8]31,鄙视那不勒斯人和西西里岛人世代延续的混血基因中掺杂了其他种族的低劣因素。这些仇恨滋生了阴谋的蔓延。如小说中指使西莫尼尼造假的拉奇科夫斯基说的那样,“认同的感情建立在憎恨之上,还有对那些跟自己不同的人的仇视心态上。要把这份憎恨孕育成一股民间激情。敌人是人民的朋友。一定要有个人民能憎恨的人,人民对于自己的悲惨境遇才能找得出解释。恨才是真正的主要情感,爱是反常的”[8]408。而犹太人正是当时欧洲共同的“敌人”,因为他们身上具备齐格蒙·鲍曼所说的“粘性”[18]51,即一种边界模糊、易于流动的特质。犹太人生活于异族之中却能顽固地保持民族性,尤其是在风云变幻的19世纪,他们迅速适应新环境并成为资本新贵。这对于当时的人们来说,都需要一个合理的解释。埃科曾在《虚假的力量》一文中分析了历史上“虚假成真”的事件,包括《君士坦丁献土文献》《玫瑰十字兄弟会传说》等。他认为,从叙事的角度来说,这些“虚假”故事有一个共性:“它们都教人信服,比起日常的或者历史的真实更要真实,而且那些故事都为本来很难理解的东西提供了一个清楚明白的解释。”[3]301可见,西莫尼尼编造的阴谋故事,为处在时代困境中的人们提供了一个通俗且危险的解释,在塑造犹太敌人的同时也制造了将仇恨的洪流引向20世纪的悲剧。《布拉格墓园》本身便是对犹太人历史命运的一个解释项。

再次,小说形成了一个互文的时空。从内部的文本指涉来看,《布拉格墓园报告》糅合了西蒙里尼写给巴鲁埃尔的信、约翰·雷特克里夫的《比亚里茨》、欧仁·苏的《漂泊的犹太人》《巴黎之神秘》、大仲马的《约翰·巴尔萨摩》、若利的《马基雅维利与孟德斯鸠谈话录》等,“虚假成真”是在文本的互相指涉下实现的。一个虚构文本为另一个虚构文本提供佐证,在文本的重重互证中倒果为因,假就变成了真。同时,《布拉格墓园》还布满了对其他外部文本的指涉,至少有16处可以寻得文本出处,比如西莫尼尼讽刺法国是盛产“葛朗岱老爹”的国家[8]30,他记忆中的餐厅菜谱出自大仲马的《料理经典》,更不用说这部小说的时间结构还有《西尔薇》的影子。总之,历史的进程中处处有文本的存在,这使得《布拉格墓园》呈现出一个奇异的景观:文本书写与历史发展同时进行,文学与历史也逐渐含混,虚构与真实交相辉映。埃科其实一直对“互文”情有独钟,称其为书籍之间的“对话”,恰如博尔赫斯与他之间的影响关系一样,在自觉与不自觉的“对话”中,读者意图、作者意图和文本意图都融会于“互文意图”[3]121,文本的解释空间也由此得到拓展。

可见,《布拉格墓园》中的符号系统对“虚假成真”的主题进行了细致的层次分解和意义拓展,显示出所指型文本的品质,它所召唤的第二层次的标准读者也是乐于在文本的所指形式上展开探索的游戏者。这种创作方式隐含了埃科开放而有界的批评立场。

埃科在评价乔伊斯与博尔赫斯的小说时称,它们虽然都以“实验主义”的形式展开游戏,但前者“玩弄操纵文字”“借由字词的摧毁而达到概念重组的目的”,为能指型文本;而后者“玩弄操纵的是概念”“将字词推向新的、出人意表的地平线上”[3]113,为所指型文本。能指的游戏是对词根、音节及音素等进行重组,可以得出新词或双关语;而所指的游戏则是将概念分解为其他概念或所指。乔伊斯的《芬尼根守灵夜》“利用英文的二十六个字母符号创造出一座由多种词义而且不见于别处的字词所组成的密林”[3]112;博尔赫斯的《巴别图书馆》则充分诠释了所指型文本的特点,小说中的图书馆就是包罗万象的宇宙,包含了所有组合形式的语言和文字以及对世界上所有问题的解释。

相比于能指游戏,埃科对所指的形式更感兴趣。“后来,当我写《玫瑰之名》时,很明显,我在建构书中那座图书馆的过程,想的正是博尔赫斯。”[3]124他在分析《玫瑰之名》最后的火灾情节时谈到这场火对文本非常重要,“图书馆的火灾,这是话语割断和记忆衰竭的主题”[19]170。“火灾”是这一主题的所指符号,它的符号系统进一步延伸到作者对图书馆结构的研究,对“很多书里都有失火的图书馆”的发现;埃科的生活与火也有很多故事;另外,“在中世纪,所有东西都被火烧过:城堡、农场、教堂、图书馆”[19]170。因此,小说在“话语割断和记忆衰竭”的主题上展开了一系列所指层面的意义漂流,动态的文本客体也在这一过程中生成。

埃科的“火灾”分析暗示了对标准读者的期望。《布拉格墓园》作为一部所指型文本,表现出强烈的衍义欲望,形成了一个开放互动的场域,但这并不是鼓励无限制的意义漂流,所有解释都应该更好地回应文本意图。埃科在《诠释与过度诠释》中否定了“神秘主义符指论”式的批评方法,也就是肆意展开能指联想的解释方式,比如一些批评者对莎士比亚的作品“展开逐字逐句的搜索,试图发现一些变位字、离合字,以及其他的秘密信息”[5]53,其实是将读者意图强加于文本的表现。他指责解构主义滥用了“无限衍义”这一观念,试图为解释树立边界。但这也招致了乔纳森·卡勒、理查德·罗蒂、大卫·洛奇等人的质疑:解释的边界是什么?所谓的文本意图如何获悉?对此,埃科认为并不存在某种形式上的标准,让我们可以从理论上定义解释限度,“唯一的方法是将其验之于文本的连贯性整体”[5]53。也就是在同一作家的作品背后去寻找一致性的东西,这仍需诉诸符号系统。因此,埃科主张在有序与失序、建立规则与破坏规则之间生成诗意与边界,正如他自己的文学批评活动一样——“唯有通过可定义的程序,作者方能达到那不可定义的效果”[3]241。关于解释的讨论是无法穷尽的,很多问题值得我们思考,比如读者意图、作者意图和文本意图真的能够区分开吗?“连贯性整体”是否仍难摆脱结构主义信仰的意味,从而局限了我们对于某些作品的欣赏?不管怎么样,从《玫瑰之名》到《布拉格墓园》,埃科的小说均包含一个由文本、作者、读者形成的动态循环系统,可谓其作品背后的“连贯性整体”;在批评活动中,他也同样表现出对文本结构的重视,这都让我们看到他在后现代解构浪潮中审慎、辩证的态度。

总之,文学文本由语言符号组成,不同的组织方式塑造了不同的解释空间。在埃科看来,作者完成小说符号系统的搭建,而读者则通过解释行为实现文本的衍义。身为符号学家与小说家的埃科,格外精于构筑文本的符号系统,既把它作为与读者嬉戏的“游戏场”,也视其为检验读者的“试金石”。因此,埃科的小说是文本、作者与读者协同运作的动态系统,只有理解该系统的运行方式才有可能成为小说的第二层次的模范读者。《布拉格墓园》是一部厚重且复杂的作品,埃科以炫目的后现代写作技巧为读者建造了一座叙事的迷宫,而符号正是引领读者走出迷宫的火把。小说围绕“虚假成真”的主题形成了由含混与互文反讽组成的符号衍义系统,使得文本在建立规则与破坏规则的链条上朝向更深邃的解释空间有序地延展。从文本、读者和作者的关系来看,埃科通过隐藏时间结构、混淆叙述主体、双重叙事等方式向读者发出“秘密邀请”,读者在含混地带所进行的选择与思考也进一步拓展了“虚假成真”问题的解释空间。埃科在《读者的角色》中说,开放性体现在“无限置身于有限的中心”[4]60。可见,他始终坚持开放而有界的诗学原则,巧妙构建文学与符号的互动游戏,《布拉格墓园》是其最好的注脚。