数字技术进步促进农村剩余劳动力流出了吗?

2024-01-31王少国句国艳

王少国 句国艳

摘 要:新时代我国数字经济高速发展,数字经济所依托的数字技术进步给劳动力市场带来了强烈冲击。文章通过构建理论模型,分析了数字技术进步对农村家庭劳动力供给的影响机制,并运用宏观数据和CFPS微观数据进行实证检验。研究表明:数字技术进步会显著增加农村剩余劳动力供给,并且由于个体的时间配置偏好不同,导致该影响具有群体异质性。具体来说,数字技术进步能够显著提高农村青年劳动力群体外出打工的意愿,但对中老年劳动力群体的影响并不显著,从而在家庭内部出现明显分工,形成了“青年打工,中老年务农”的就业局面。此外,进一步分析表明,数字技术进步会通过改善健康水平,间接促进农村剩余劳动力外出打工,并为农村低技能群体和落后地区的发展提供机遇,具有“雪中送炭”效应。

关键词:数字技术进步;农村剩余劳动力;时间配置偏好;家庭劳动分工;“雪中送炭”效应

作者简介:王少国,首都经济贸易大学经济学院教授、博士生导师(北京 100071);句国艳,首都经济贸易大学经济学院博士研究生,通讯作者(北京 100071)

基金项目:国家社会科学基金一般项目“公平导向的差别化收入再分配机制研究”(21BJL012)

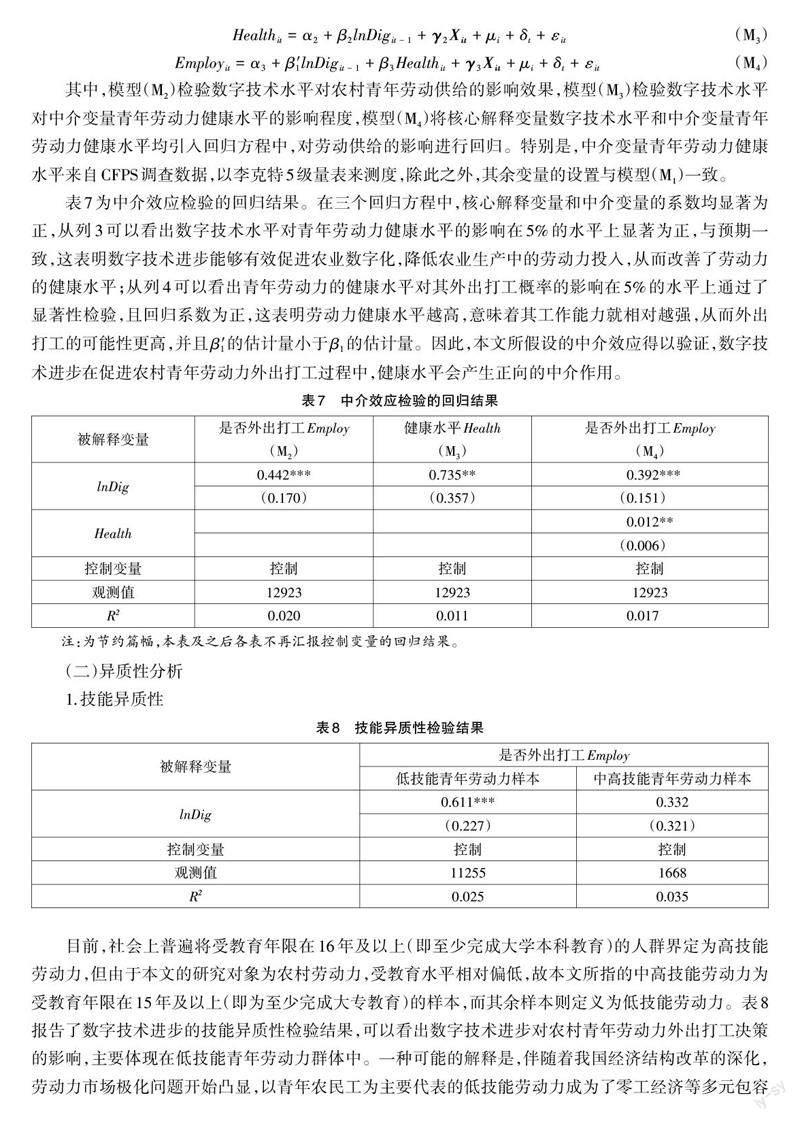

DOI编码: 10.19667/j.cnki.cn23-1070/c.2023.06.008

引 言

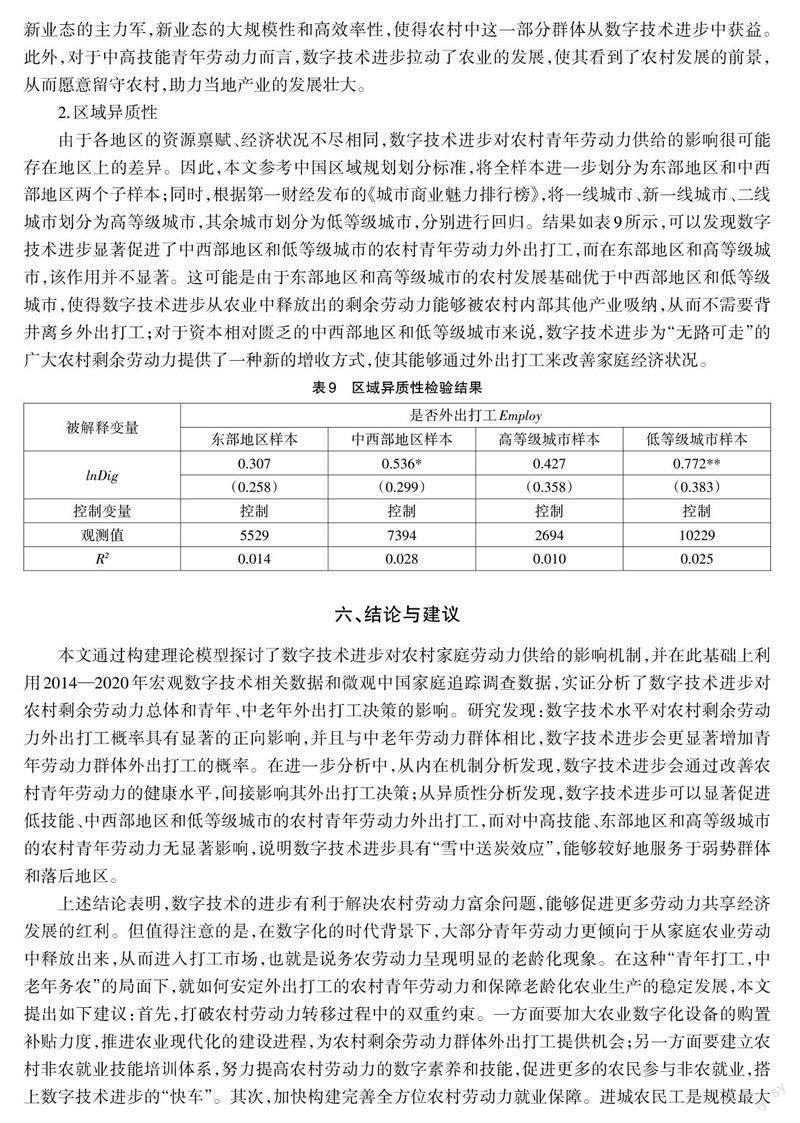

互联网、云计算、人工智能等数字技术的飞速变革,加速推动了我国经济数字化转型进程。我国数字经济规模由2005年的2.6万亿元扩大到2022年的50.2万亿元,占GDP比重从14.2%提升至41.5%,为经济增长注入了新动力。数字技术已经越来越深刻地融入经济活动中,这一转变带来了传统生产方式和服务模式的调整和升级,也给劳动力市场造成了巨大冲击:一方面通过提高生产效率排挤了大量劳动力;另一方面又通过创造新就业形态吸纳了劳动力。这就在一定程度上导致了劳动力的更替和流动。鉴于农民就业机会大多属于社会中低端岗位,这一冲击对农村地区剩余劳动力供给的影响不可小觑。近年来,在政府的支持和引导下,我国农村地区网络基础设施建设愈加完善,数字技术不断向农业领域扩散,多地均已建成智慧农业示范区。2022年,《政府工作报告》又将“发展数字乡村”纳入政府工作任务中,要求大力推进农业数字化建设。滴水灌溉、无人机植保、远程监测系统等数字技术在农业上的推广应用,促使农业生产数字化水平稳步提升,进一步释放出农村剩余劳动力,为农户在稳定家庭农业收入的同时转向非农劳动以获得额外收入提供了可能。

数字技术进步对于社会生产方式的变革有目共睹,但在对农村剩余劳动力供给的影响上一直存有争论。目前,学术界对于该问题的讨论主要形成了两大类观点:一是智能机器等数字技术的应用导致劳动力技能结构升级,增加了市场对高技能工人的需求,而作为低技能工人代表的农村剩余劳动力群体则被排挤在非农就业市场之外;二是随着信息技术和互联网的发展,劳动力需求呈现“两极化”现象,市场上对低技能劳动力的需求也相应提高,数字技术通过工业互联网与消费互联网促进了农村剩余劳动力作出外出打工决策。对于大量的小农户而言,风险规避是其决策时首要考虑的因素,而向城镇的转移成本和数字鸿沟所导致的非农就业的不确定性,则使广大农户在是否接受数字化“红利”的问题上犹豫不决。在这样的背景下,进一步研究数字技术进步对农村剩余劳动供给的影响机制显得尤为重要。数字技术进步如何影响农村剩余劳动力外出打工的概率?其对劳动供给的作用途径又是怎样的?是否存在群体决策异质性?这些问题都需要进行深入而系统的研究。本文将数字技术进步与农村剩余劳动力供给纳入同一分析框架,对于在数字经济时代如何更好地促进农业现代化和农民增收致富,进而全面推进乡村振兴、实现农民农村共同富裕具有重要的现实意义。

一、文献综述

我国实行家庭联产承包责任制后,农村家庭所具备的生产者、消费者和劳动供给者三重角色发生变化。农村家庭既追求农业生产利润最大化,又渴望获得充分的闲暇和消费,于是导致家庭内部成员进行合理分工,部分成员作为劳动供给者开始向打工市场流动,以追求家庭生产利润和整体效用的最大化。农村剩余劳动力向城市转移是生产力发展的必然结果,不过早些年有学者认为我国经济的“刘易斯拐点”已经到来,剩余劳动力时代即将结束。事实上,这种观点是具有时效性的,仅在当时的经济发展和技术水平条件下成立,但当农村技术进步加快,新技术的应用会使农业生产效率持续提升,农业生产仍会进一步释放出剩余劳动力,客观上延迟“刘易斯拐点”的到来。从这一视角分析,关于农村剩余劳动力的研究和讨论并未过时,因为农村劳动力很可能进一步转移。

农村剩余劳动力转移受到很多因素的影响,现有文献研究主要聚焦于个人资源禀赋、家庭关系和政策制度等微观因素。然而,根据“刘易斯—费景汉—拉尼斯模型”,农业生产率提高所导致的农业剩余是农村劳动力转移的先决条件,研究剩余劳动力问题应更加关注农业技术进步因素的作用。近年来,伴随着“数字乡村”发展战略的实施,数字技术渗透到农业农村的各个领域,数字技术开始作为一种新的生产要素扩充到增长核算框架中,显著影响着农业生产活动。从已有文献来看,数字技术进步有别于传统技术进步:一方面数字设备应用的边际成本较低甚至为零,政府和企业投入项目资金建成智慧农业基地,为农业生产提供数字设备服务,这种服务分摊到每个农户的成本很低,有助于实现农户和现代农业发展的有机衔接;另一方面传统技术进步主要是替代人的体力劳动,而数字设备则由替代人体力转向脑力和体力的同时替代,例如植保无人机能够依据作物长势、病虫草害等农情信息进行精准施药,极大地提高了田间作业的效率和质量。

数字技术进步对农业生产模式和农户信息素质的影响,形成了农村剩余劳动力“走出去”的重要推力。已有研究表明,数字技术进步带来的普惠金融具有包容性增长特征,为农业数字化转型提供了资金支持,改善了数字农业融资难的困境。一些大农户出于经济利益的考量开始积极地使用高端农机设备等资本要素替代劳动力投入,而广大小农户也可以通过购买数字服务的迂回方式将新技术引入农业生产,使得传统农业正在被逐步向数字农业改造。数字农业在减轻劳动强度的同时,也提高了农业生产力和资源利用率,让农村家庭可以将更多的劳动时间投入收益较高的非农产业,非农就业成为补充农户收入和维持农村生计的重要途径。此外,数字技术对非农就业岗位的创造和对就业供需匹配机制的完善,形成了农村剩余劳动力“走出去”的重要拉力。首先,数字经济不断催生新产业、新业态,而新产业和新业态的出现必然要寻求与之生产相匹配的人力资本,这就给转移到城镇地区的农村剩余劳动力创造了更多的非农就业机会,推动农业释放出的剩余劳动力被非农业经济吸收。其次,互联网技术的发展能够有效缓解农村劳动力非农就业的社会资源约束,通过信息平台效应降低搜寻匹配成本,增加跨部门转移就业的成功概率,显著影响了农村劳动力向打工市场和城镇地区的转移程度。最后,数字技术应用有利于降低迁入地定居的生活资料溢价、亲友联络费用等劳动力迁移成本,并能够通过改善迁入地生活环境质量、提升政府公共治理效率来促进流动人口的“安居乐业”,从而加快农村剩余劳动力的跨部门、跨区域转移。

总体而言,已有文献为本文研究奠定了良好基础,通过对文献进行梳理发现:目前从微观视角揭示影响劳动力流动因素的研究非常丰富,但鲜有文献结合当前的数字经济宏观背景研究数字技术进步与农村剩余劳动力供给的关系。事实上,数字技术进步带来的农业生产数字化和农民生活信息化,为农村劳动力非农转移营造了良好的环境,势必会影响农村劳动力的供给决策。鉴于此,本文通过构造农村家庭劳动力的微观理论模型,推导分析数字技术进步影响农村剩余劳动力供给的作用机理,并结合2014—2020年CFPS数据和中国各城市数字技术综合评价指数匹配的面板数据,构建双向固定效应模型进行实证检验。

本文可能的边际贡献如下:第一,在研究视角方面,通过探究数字技术进步对农村家庭劳动力供给的影响机制,特别是对劳动力非农就业的异质性作用,可以预测未来的家庭分工、社会分工,在一定程度上丰富数字经济领域的相关研究;第二,在研究方法方面,先是建立微观理论模型来推导数字技术进步影响农村家庭劳动力供给的内在机制,之后运用计量模型进行验证,增强研究结论的可靠性;第三,在政策价值方面,通过本文研究可以考察数字技术进步对农村剩余劳动力问题的解决效果,间接得出农村家庭对“农业数字化”的接受程度,能够为我国推进数字乡村建设提供参考。

二、理论模型

(一)基本理论模型与最优化条件

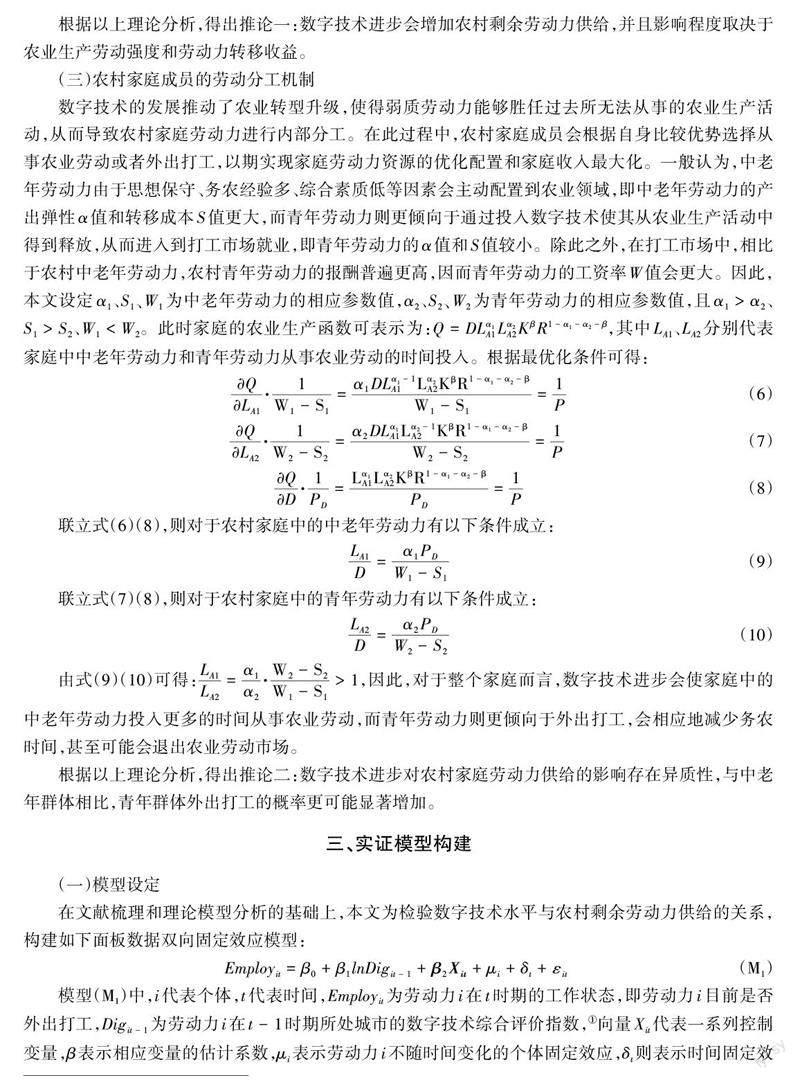

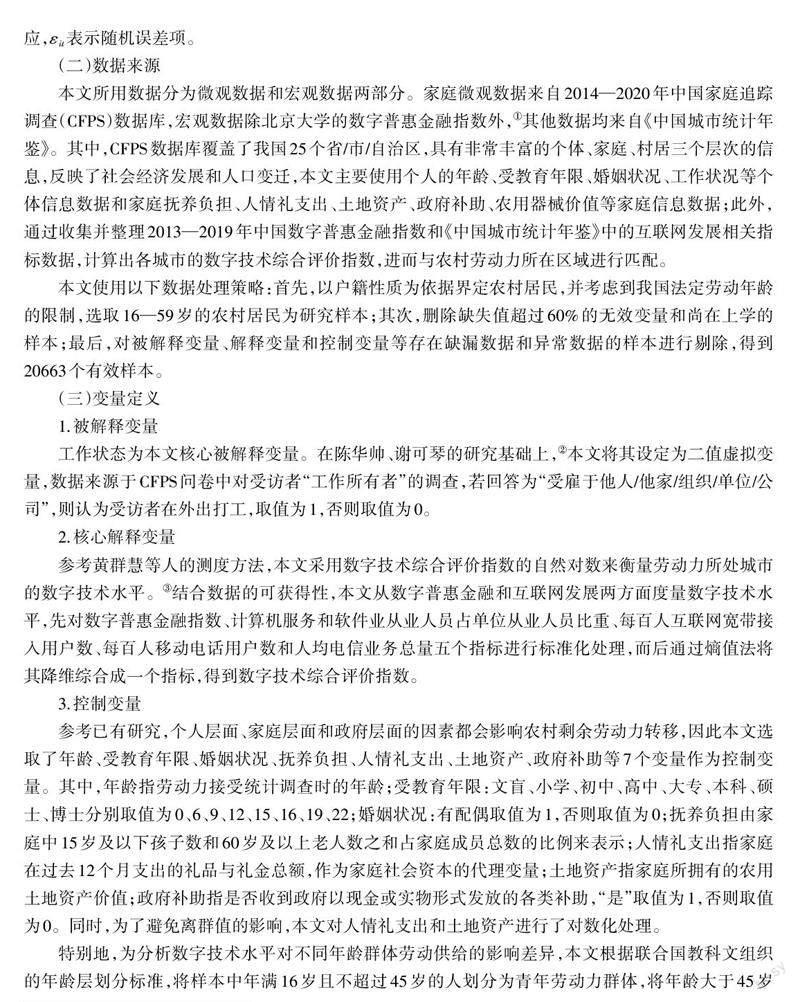

農村家庭作为一个生产和消费的结合体,其劳动供给决策往往与农业生产决策和消费决策密切相关。本文在Singh等人提出的农业家庭模型基础上,将劳动生产活动分为家庭务农和外出打工两种类型,构建出一个描述数字技术进步影响农村家庭劳动供给的理论框架。为便于后续分析,首先提出两个前提假设:第一,农业产出Q 是关于劳动力务农时间LA、化肥等资本K、土地R 和技术水平D 的函数,且由于土地的特殊性,假设土地供给和农业生产的规模报酬不变;第二,农村劳动力可以在家庭农业部门和打工市场之间自由流动,在一定的约束条件下按照“闲暇—务农—打工”三分法进行时间配置,从而最大化自身的目标效用。