城邦、政体、教育:亚里士多德《政治学》的三一结构

2024-01-27赵灿

赵灿

城邦、政体、教育:亚里士多德《政治学》的三一结构

赵灿

(云南大学政府管理学院,云南昆明,650500)

如果不考虑原初样态等因素,仅从现存文本的分析出发,亚里士多德的《政治学》可分为三个论题单元:第Ⅰ~Ⅱ卷为第一单元,论题为城邦;第Ⅲ~Ⅵ卷为第二单元,论题为政体;第Ⅶ~Ⅷ卷为第三单元,论题为教育。这三个论题之间为互涵、互摄的关系,可称之为三一结构:在第一单元,城邦等于政体;在第二单元,政体决定城邦;在第三单元,教育实现最好城邦和最好政体。教育是《政治学》全书的顶点,是古希腊政治文明传统的核心,是耶格尔所谓的“古希腊文化的理想”。如是理解,可以解决学术史上的一些难题。

亚里士多德;《政治学》;城邦;政体;教育

德国古典学家维尔纳· 耶格尔(Werner Jaeger) 1923年出版的著作《亚里士多德发展史纲要》对20世纪的亚里士多德研究产生了革命性影响。该著作以发生学为基本方法,综合语文学、历史学、哲学的研究视角,从整体上把亚里士多德的思想勘定为两个时期:柏拉图时期与非柏拉图时期,即理想主义时期与经验科学时期。在历史分期的基础上,耶格尔判析亚里士多德《政治学》的“真实”卷次如下:属于柏拉图时期的第Ⅱ、Ⅲ、Ⅶ、Ⅷ卷在前,属于非柏拉图时期的第Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ卷在后,第Ⅰ卷是亚里士多德最后为全书所补的导论。

虽然耶格尔考证了《政治学》各卷的创作次序,但是他反对以创作的时间次序来重新编排文本的逻辑次序。他认为:“我们的首要任务是,必须对文本的现存的状态就其必然性进行历史的理解。”[1](229)因为在他看来,现存《政治学》的卷次安排,体现的是政治科学的论题逻辑;而这一逻辑所体现的是,政治科学从最简单的政治生活元素向最高目标发展的线索结构。耶格尔的这种看似矛盾的态度告诉我们:理解《政治学》的关键不是怀疑和改变传统卷次,而是肯定和解释传统卷次。即便流传于后世的《政治学》确实是后人所编的,我们的首要任务仍然是解释其编辑意图。因为编辑意图所代表的不是编辑者个人的意志,而是学术传统、思想传统,甚至整个文明传统的意志。

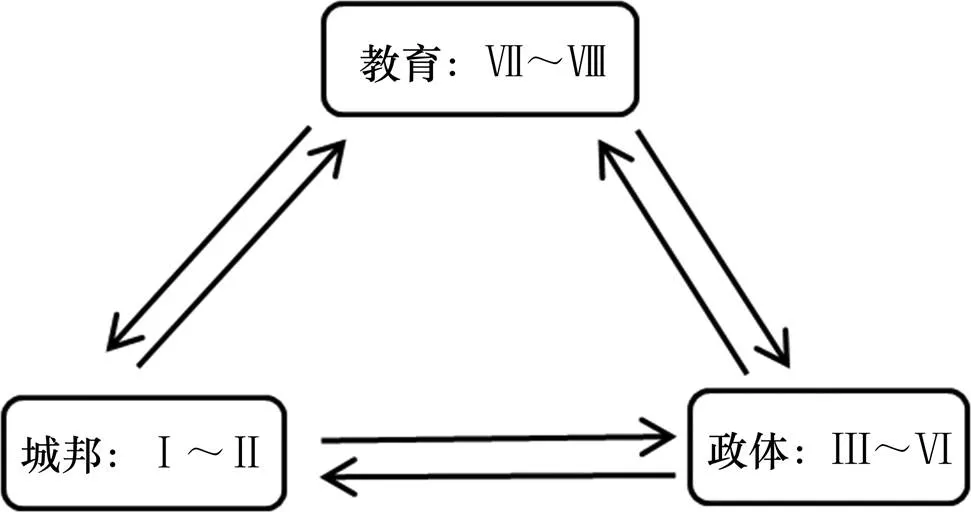

因此,本文的目标不是提出《政治学》八卷的新次序,而是就其传统次序提出新解释。为此,我们把该书的八卷分为三个单元,对应政治科学的三个论题:第Ⅰ~Ⅱ卷为第一单元,论题为城邦;第Ⅲ~Ⅵ卷为第二单元,论题为政体;第Ⅶ~Ⅷ卷为第三单元,论题为教育。这三个论题之间形成了互涵、互摄的关系:在第一单元,城邦等于政体;在第二单元,政体决定城邦;在第三单元,教育实现最好城邦和最好政体。对此种关系,本文称之为三一结构,意为“即三即一、即一即三”。也就是说,城邦−政体−教育就像三角形的三个顶点,其中的任何一个论题都可以涵盖、统摄其余两个论题。

我们的这种理解,可能具有如下的学术意义:第一,使《政治学》这部由讲义加以编辑、带有文集色彩的书成为一部结构严密的、真正的经典著作。第二,通过把《政治学》的卷次问题还原为论题问题,有望从根本上回答学术史上关于《政治学》结构问题的百年之争。第三,在通常认为的政体论题之外,新提出作为共同体的城邦论题,可合理解释《政治学》为何要以男女、财产、家庭等如今被归于社会学、经济学、民俗学的问题作为全书的开头,从而为拓展政治学、哲学的研究领域服务。第四,在通常认为的政体论题之外,新提出教育论题,并置于三一结构的顶点,可合理解释《政治学》的编辑者为何要以讨论教育的两卷作为全书的结尾,从而确立古典政治哲学与古典教育之间的内在与本质联系,有助于深入揭示古希腊政治文明的理想。

一、第一单元:城邦(第Ⅰ~Ⅱ卷)

《政治学》的第一单元由第Ⅰ~Ⅱ卷构成。第Ⅰ卷第1章以如下段落开篇:“所有城邦都是某种共同体,所有共同体都是为着某种善而建立的,因为人的一切行为都是为着他们所认为的善。”[2](1)这段话先给出两个前提:①城邦的性质是共同体,②共同体的目标是追求善,再由这两个前提得出结论:③城邦的目标是追求善。文本接着说:“很显然,由于所有的共同体旨在追求某种善,因而,所有共同体中最崇高、最有权威、并且包含了一切其他共同体的共同体,所追求的一定是最高善。这种共同体就是所谓的城邦或政治共同体。”[2](1)这段话紧接前面“共同体的目标追求善”的前提做了进一步的论证,因为:④最高共同体的目标追求最高善,⑤城邦是最高共同体,所以结论是:⑥城邦的目标是追求最高善。

《政治学》开篇第一段的文本便可分为两层,两层的结论分别为上文的③和⑥。从③到⑥,共同体实现了从追求善到追求最高善的递进。从这段文本来看,《政治学》的研究对象是共同体,不过是一种特殊的共同体。这种共同体崇高、权威,包括了一切共同体。它就是希腊传统文化中所谓的“城邦”(polis)。城邦之所以值得政治学领域对其展开研究,是因为它以最高善为追求目标。反之,政治学也因其研究对象为最高善,而成为最具权威的科学、最伟大的技艺[3](4)。

因此,正如《政治学》开篇所展现的,政治学的研究对象并不是政体,而是城邦—— 作为最大的共同体的城邦。第Ⅰ卷的剩余部分(第2~13章)的论述线索仍然是共同体,亚里士多德称之为“城邦所由以构成的简单要素”[2](2),实则是指城邦是由其他共同体构成的。按第2章的论述,这些共同体由小到大、由简单到复杂,分别是男女共同体、主奴共同体、家庭共同体、村落共同体。而在这些共同体中,最重要的又是家庭共同体。亚里士多德指出,“所有的城邦都由家庭构成”[2](5)。因此,《政治学》第Ⅰ卷的第3~13章全都用以论述家庭共同体:第4~7章论述的是家庭中的奴隶问题;第8~11章论述的是家庭中的财产问题;第12章论述的是家庭中的夫妻、父子问题;第13章总论家政管理重在德性培养。

《政治学》在第Ⅱ卷中虽然论及政体,但是讨论的核心仍是城邦。因为政体从属于城邦、等同于城邦。该卷开篇说:“既然我们现在打算考虑的是,对于那些极尽可能按照他们的意愿来生活的人们来说,什么是最有效的政治共同体,那么我们必须展开考查其他政体。”[4](52)在这段话中,亚里士多德说明了他的研究包含两个方面:“最有效的政治共同体”与“其他政体”。显然,在此表述中,“共同体”与“政体”并无实质性差别。

紧接着,亚里士多德交待了他的着手处:“必须从作为该考查的自然出发点的原则出发,这个原则就是,全体公民要么共有所有事物,要么不共有任何事物,要么共有某些事物而不共有其他事物。”[4](52)亚里士多德从“共有”的角度来考查城邦。而在上述三种可能存在的共有情况中,亚里士多德立即排除了第二种。因为,城邦之所以为城邦,是因为它的成员必然共有某些事物,不可能什么事物都不共有。于是亚里士多德在申述城邦共有物时,顺便给政体下了第一个定义:“城邦的政体就是某种形式的共同体。”[4](52)《政治学》第Ⅰ卷开篇将城邦界定为共同体,此处又将政体界定为共同体。因此,关于政体的这一定义实质上是以共同体为中介,把政体与城邦相互等同,或者相互从属:政体从属于城邦,城邦也从属于政体。

在排除共有的第二种可能情况后,亚里士多德开始考虑第一种可能情况,即全体公民共有所有事物。其代表便是柏拉图所倡议的对妇女、儿童、财产的共有。因此,《政治学》第Ⅱ卷第2~6章诚然是对柏拉图的批评,但批评的焦点并不在于政体—— 亚里士多德既未批评政体的类型划分,也未批评政体的价值立场,而是批评柏拉图关于共有所有事物的主张,尤其是共有妇女、儿童、财产的主张。在亚里士多德看来,柏拉图的《理想国》通过全体公民共有妇女、儿童的手段,实现城邦的高度一致性的目标,这完全是错误的。第2章通过批评目标,得出城邦的本性在于多样化的结论;第3章通过批评手段,得出城邦的高度一致性不能通过全体公民在同一时刻说“我的”和“不是我的”的方式而实现的结论;第4章通过批评共有妇女、儿童的错误做法,得出这一做法会导致其他社会问题产生的结论;第5章批评对财产的共有;第6章改而批评柏拉图的另一部著作《法律篇》中所提出的共有。

总之,亚里士多德在此针对的不是政体,而是作为政治共同体的城邦。如果要说他针对的是政体,也是在把政体等同于共同体的意义上来说的。这样就可理解亚里士多德批评柏拉图时,为何只针对《理想国》的前两个浪头,对第三个浪头(即“哲学家−王”)却保持沉默。原因在于,他的立足点是共同体。换句话说,他针对的是从“共有”意义上理解城邦,而不是从“权力”意义上理解城邦①。在第Ⅱ卷的剩余部分,亚里士多德对其他政体的批评同样也是围绕共同体对事物的共有展开的:第7章批评费勒亚斯,是以财产的共有为核心的;第8章批评希波达莫斯,是以不同公民对土地和法律的共有为核心的;第9~12章批评现实中四个较好的政体——斯巴达、克里特、迦太基、雅典,虽然批评过程中所涉及的要素较多,但是可以看出批评的核心仍是家庭共同体的三要素——奴隶、女人、财产。

二、第二单元:政体(第Ⅲ~Ⅵ卷)

《政治学》第Ⅰ卷为全书所定的论题为城邦。《政治学》的论题由城邦转为政体,出现在第Ⅲ卷。该卷开篇即说,要想研究政体是什么,必须知道城邦是什么。言下之意,城邦只是研究的手段,政体才是研究的目的。为什么会发生这种转变?答案在第Ⅲ卷第3章。该章对公民问题的讨论引出了城邦的同一性问题:“什么时候我们说一个城邦与先前保持同一,什么时候说它不复是原先的城邦,而是成了另一个城邦?”[2](75)亚里士多德说,城邦的同一性无法通过领土、人口等因素来确定,因为领土、人口随时可能发生变化,而城邦不变。城邦的同一性唯有通过政体来确定,因为政体是城邦共同体的“组合形式”。好比乐调由音符组成的,音符相同,其所组成的乐调可以不同。所以,亚里士多德下结论说:“显然城邦的同一最应归结为政体的同一,至于名称用新名还是旧名、居住者是新人还是旧人都无关紧要。”[2](76)也就是说,“政体是什么”决定“城邦是什么”,政体是城邦的决定因素。由此,亚里士多德给出《政治学》关于政体的第二个定义:“政体就是关于一个城邦居民的某种组织。”[5](52)若套用“质料”与“形式”的关系,则政体就是城邦的形式。正如拉卡哈利·查特吉(Rakhahari Chatterji)所说的:“亚里士多德在‘质料’与‘形式’之间作了基本区分。按照他的看法,科学处理的是形式:质料作为质料是不可知的,因为它是持续流变的。形式则相反是持久的,并且因其持久而可知。致使城邦具有同一性并构成其持久性的,并不是城邦的微小部分或者各位成员,而是城邦的形式,也就是政体。科学,因而是关于形式的科学:政治科学便是关于政治形式抑或政体的科学。”[6](72)

若城邦的形式是政体,那么城邦的质料是什么?质料其实就是《政治学》研究政体之前的研究对象,换句话说就是第Ⅲ卷第6章之前的研究对象。可以将其分为两类:第一类为共同体,主要是指家庭,这是第Ⅰ~Ⅱ卷的内容;第二类为个体,即公民,这是第Ⅲ卷第1~5章的内容。第Ⅲ卷在对公民进行简短的研究后,从第6章开始,《政治学》转而研究政体。政体真正成了《政治学》的核心论题。

因此,《政治学》第Ⅰ卷与第Ⅲ卷的研究视角有差异。列奥•施特劳斯(Leo Strauss)非常看重这一差异。他把第Ⅲ卷视作《政治学》的一个新开端,于是《政治学》便有了“双重开端”:第Ⅰ卷与第Ⅲ卷。第Ⅰ卷引出的论题是城邦,第Ⅲ卷引出的论题则是政体。列奥•施特劳斯认为,政体,而非城邦,才是《政治学》的确切论题:“我们从第三卷一开始就发现,正是politeia或者政体才是亚里士多德《政治学》的论题。第一卷和第三卷讨论内容的差别可以简述如下:在第一卷里,城邦是范围最广的共同体,它的各个部分应该是相对更小的共同体,而在这些小共同体中,家庭最为重要;但在第三卷里,城邦的各个部分似乎不再是任何一种共同体,而是公民。”[7](89)

在确定《政治学》的基本论题为政体之后,亚里士多德不仅对政体采用了著名的六分法进行划分——君主政体、贵族政体、共和政体、平民政体、寡头政体、僭主政体[2](84−85);还把君主政体连同贵族政体一起视作最佳政体进行了讨论[2](117−118)。②

第Ⅳ卷又属于《政治学》的另一个新开端,其中的第1~2章则可视作该卷的导论,它们规定了政治学的研究对象和研究思路。该卷开篇说,任何一门技艺和科学,只要以事物的全体而非事物的部分为研究对象,都应研究与该事物有关的所有情况。以体育科学为例,它的总问题是:什么训练适合什么身体③?然后又将这个总问题划分为三个子问题[2](115):①什么训练适合最好的身体?②什么训练适合多数的身体?③什么训练适合少数的身体?界定体育科学的研究对象,是为了引出政治科学的研究对象:

显而易见,对政体的研究也应属于同一门科学,①它研究什么是最优良的政体,以及若是没有外部的干扰,什么性质的政体最切合我们的意愿,(总)什么政体与什么城邦相适合。由于能实现最优良政体的城邦毕竟为数不多,故一名好的立法者或真正的政治家就不应该一心盼求单纯意义上最优越的政体,他还必须考虑到切合城邦实际的最优良的政体。②此外,我们还应该能够指明,在给定的前提下,一个政体起初是如何产生出来的,通过什么方式可以使它长时间地保持下去;我所指的就是这样一个城邦,压根不适于最优良政体的治理方式,也不具备最起码的条件,其政体甚至没有达到为其实际存在条件所允许的优良程度,却只达到了某一较差的水准。③在上述所有问题之外,还必须指明,什么政体对一切城邦最为适宜。[2](115−116)④

第Ⅳ卷对政治科学的描述,与上文对体育科学的描述语序虽然不完全对应,但是提出的问题却是一致的。政治科学的总问题是:什么政体适合什么城邦?这个总问题再分为三个子问题:①什么政体适合最好的城邦?(答案是六分法中的君主政体和贵族政体)②什么政体适合多数的城邦?(答案是六分法中的共和政体)③什么政体适合少数的城邦?(答案是六分法中的平民政体和寡头政体)

接下来,在第Ⅳ卷第1章的剩余篇幅中,亚里士多德批评了两类政治家抑或政治科学家。归纳他在批评这两类人的过程中所提出的主张,可以看出政治家抑或政治科学家的素质包含六个方面:第一,研究最好的政体(即君主政体、贵族政体);第二,研究少数城邦可能实现的政体(即平民政体、寡头政体);第三,研究多数城邦都容易实现的政体(即共和政体);第四,改善现存政体;第五,区分政体的种类;第六,研究哪些法律是最优良的。

第Ⅳ卷第2章除去开头的回顾部分,核心内容便是制订《政治学》余下部分的研究计划。该计划包含五个问题:第一,区分政体的种类(针对的是平民政体和寡头政体);第二,什么政体最能得到普遍的接受,或者说适用于大多数的城邦(即共和政体);第三,哪些人适合平民政体,哪些人适合寡头政体;第四,如何建立每一种形式的平民政体以及寡头政体;第五,政体如何毁灭和如何保存。

把第Ⅳ卷第2章末的研究计划与第Ⅳ卷第1章末所列举的政治学家的素质相比,可以看出它们的共同点为:区分平民政体和寡头政体的种类;什么政体适合大多数城邦;什么政体适合少数城邦;改善现存政体。不同点有两个:其一是第2章少了“什么政体适合最好的城邦”,因为该问题已经在第Ⅲ卷中研究过⑤。其二是第2章用“政体如何保存和如何毁灭”替换了第1章中的“哪些法律是最优良的”⑥。

综合以上分析,《政治学》第Ⅳ~Ⅵ卷的结构可概括如下:第Ⅳ卷第1~2章——总论;第Ⅳ卷第3~10章——政体的种类(进行了具体划分的是平民政体、寡头政体);第Ⅳ卷第11章——适合多数城邦的政体(即共和政体);第Ⅳ卷第12~13章——哪些人适合平民政体,哪些人适合寡头政体;第Ⅳ卷第14~16章——怎样建立政体;第Ⅴ卷——政体的毁灭与政体的保存;第Ⅵ卷——关于建立政体的其他补充论述。

三、第三单元:教育(第Ⅶ~Ⅷ卷)

在解释《政治学》的第Ⅶ~Ⅷ卷时,难免会碰到三个问题:第一,次序问题,即第Ⅲ卷后是该接Ⅳ~Ⅵ卷,还是该接Ⅶ~Ⅷ卷?第二,论题问题,即第Ⅶ~Ⅷ的论题是最好政体,还是教育?第三,政体问题,即如果第Ⅶ~Ⅷ的论题为最好政体,那这种政体是属于六分法中的哪一种?这三个问题虽彼此关联,但又以论题问题最为关键,一旦论题问题得以回答,次序问题和政体问题便迎刃而解。

第Ⅶ~Ⅷ卷的论题通常被认为是最好政体。诚然,第Ⅶ卷第1章通过“最优秀的政体”开篇以表示全书的主旨。但我们要注意的是,亚里士多德认为这一问题的解决要以另一问题的解决为前提:“什么是最值得选取的生活”⑦。因此,第Ⅶ卷第1~3章讨论的并不是“最好政体”,而是“最好生活”。亚里士多德把这三章合称为“绪论”[2](235),作为“什么是最好政体”的前提。

对什么是最好生活,亚里士多德在《劝勉篇》《伦理学》中已经有过讨论。《政治学》只是沿用了其观点。幸福之人必定拥有外在的善、身体的善、灵魂的善,这是大家一致认同的,分歧在于对这三种善孰主孰次、孰多孰少的认识。主流意见认为,外在的善和身体的善为幸福之主,拥有它们多多益善;灵魂的善为幸福之次,虽不可少,但也不必多。亚里士多德对此进行了五个层面的比较,反驳了这一主流意见[2](228−229):第一,外在善与灵魂善依存关系的比较;第二,两类人幸福程度的比较;第三,外在善与灵魂善阈限的比较;第四,目的与手段关系的比较;第五,事物的性质与最佳境况的比较。通过以上比较,亚里士多德得出结论:灵魂的善重于外在的善,最好的生活取决于灵魂的善。灵魂的善即是德性,因此最好的生活取决于德性。进一步,《政治学》又论证了最好的生活对城邦共同体与对个人是同一种生活。所以结论是:“我们暂且作如下假定:最好的生活,无论对孤立的个人还是对集体的城邦而言,都是依德性而过的生活,同时也配有足够的资源,以便能够做出符合德性的行为。”[8](61)

如果最好的生活取决于德性,那么最好的政体取决于什么?第Ⅲ卷政体分类所据的原则有三项:德性、财产、自由[2](133)。君主政体、贵族政体、共和政体的支配原则都属于德性。君主政体由具有超凡德性的人进行统治,贵族政体由具有一般德性的人统治。这两种政体之所以同时被亚里士多德称为最好的政体,是因为它们都是有德性的政体,差别是拥有德性程度的高低。如第Ⅲ卷第18章说,君主政体和贵族政体是“由最优秀的人来治理的政体”,他们“在德性方面超过其他一切人”,因而这两种政体都是“最优秀的政体”[2](114)。第Ⅳ卷第2章说,“探讨最优良的政体”与探讨以君主政体和贵族政体命名的政体“是同一回事情”,原因是“二者都希求以天然条件相结合的德性”(2)(118)。共和政体之所以也是好政体,是因为它同样是由有德性的人进行统治,不过德性的程度较君主和贵族低了很多。低了很多的原因是,共和政体的统治者是多数人,而诸多德性都超凡的人不可能是多数人;如果多数人有德性,那么拥有的只可能是最低德性抑或某一种特殊德性,比如“战争方面的德性”[2](85)⑧。在三种变态政体中,平民政体的统治者同样也是多数人,但由于它的支配原则不是德性,而是自由,所以它不属于好政体。余下的两种政体,它们的支配原则不但不是德性,而且离德性很远。寡头政体的支配原则是财产,僭主政体的支配原则是专制,所以它们都偏离了正常政体。

因此,从生活的角度讲,好城邦或者一般意义上的城邦,其超出其他共同体的原因是“好”;从政体的角度讲,最好政体抑或一般意义上的好政体,其超出其他政体的优势是“德性”。亚里士多德所谓的“好”,正是从“德性”意义上来讲的。故他说:“如果从好生活出发,教育和德性就会理所当然地成为最迫切的要求。”[2](97)因为,一种生活要是好生活,它必定是有德性的生活;同样,一个城邦要是好城邦,抑或一个政体要是好政体,参加城邦政体的公民就必定是好公民[2](253)。

于是问题便可归结为:如何使一个城邦的公民成为有德性的公民?亚里士多德认为途径有三条:自然、习惯、逻各斯[2](254)[3](342)。第一条途径不受人力所控,且自然意义上的好(如美貌)并不是德性,所以它不能被称为教育。对城邦来说,自然之好虽然必不可少,但也只是好城邦的“前提条件”“假想条件”抑或“必要条件”[2](235,243)。《政治学》第Ⅶ卷第4~12章论述的正是这些条件,例如人口、疆域、海路、公民秉性等。好条件不等于好政体。只有在论述完这些条件之后,亚里士多德才宣布开始讨论“政体本身”[2](252)。第二条途径对培养好公民来说固然非常重要,原因在于逻各斯(第三条途径)不是对所有人都有效[3](342),但习惯主要是在法律的强制力量下养成的,且只能够养成德性之中的道德德性,对理智德性却无能为力,因而它也不能被称之为严格意义上的教育。在自然与法律之外,“剩下的事情就有赖于教育”[2](254)。第三条途径即逻各斯,它才是真正意义上的教育。教育是使一个城邦的公民成为有德性的公民的重要途径,也是使一个城邦的公民过上好生活的重要途径。正是在这个意义上,亚里士多德把教育和德性视作最迫切的要求。

因此,《政治学》第Ⅶ~Ⅷ卷的论题并不是最好政体或者最好城邦,而是实现最好政体或最好城邦的途径,即教育。第Ⅲ卷终章即第18章也可为此作证。该章既是对第Ⅲ卷的总结,又是对后面的卷的预告:最好的政体是由最好的人来治理的政体;这样的政体要么是君主政体,要么是贵族政体;在最好的政体中,好人与好公民的德性相同;成为好人的途径与建立贵族政体和君主政体的途径相同;造就好人所需的教育和习惯,与造就政治家或君主所需的教育和习惯相同。在进行了这番总结之后,亚里士多德提出:“在确定这些事情之后,我们现在必须尝试论述最好政体,论述它之所以形成的自然条件和人们用以建立它的方式。”[5](100)这句话表述得很清楚,后面的卷要谈论的内容不是最好政体,而是最好政体形成的可能方式:一是自然地形成,这便是上文所谓的前提条件;一是人为地建立,这便是希腊文化所谓的教育(paideia)。

由此可见,在《政治学》的传统卷次中,把第Ⅳ~Ⅵ卷放置在第Ⅲ卷之后,其原因在于,从论题来说,第Ⅲ卷的最好政体与第Ⅳ~Ⅵ卷的其他政体都同属于“政体”,理应相连;而第Ⅲ卷最好政体的具体形态与第Ⅶ~Ⅷ卷最好政体的实现途径,虽然都与“最好”相关,但论题的性质已经发生了转变,第Ⅶ~Ⅷ卷的论题更恰当的表述应该是“教育”,理应与第Ⅲ卷相隔。

四、小结:《政治学》的三一结构

本文依据传统卷次,把《政治学》分为三个论题单元:城邦、政体、教育。这三个论题之间是互涵、互摄的关系。正因为这三个论题是互涵、互摄的关系,所以《政治学》的行文结构不是单向开放的直线型,而是封闭循环的三角形⑨,如图1所示。

第一,《政治学》第一单元的论题为城邦,城邦一方面涵盖统摄政体,另一方面涵盖统摄教育。①城邦涵盖统摄政体。根据前文所论,《政治学》第Ⅰ卷的论题是作为共同体的城邦。第Ⅱ卷的历史回顾是对前人政体设计的批评。我们在此应同时注意两点:首先,第一单元确实包含着对政体的讨论,详见第Ⅱ卷。其次,第Ⅱ卷在开篇之处,也就是在真正讨论政体之前,就已经定下了政体等同于共同体的基调。因此,该卷后面对政体讨论的重心是财产、荣誉等公共物品的分配,以及相关的立法。换句话说,第Ⅱ卷对政体的讨论的着眼点仍然是第Ⅰ卷所论的城邦共同体,而不是第Ⅲ卷的官职安排。总之,在《政治学》的第一单元中,城邦论题包含政体论题,故说城邦“涵盖”政体;同时,政体论题的视域整体上从属于城邦论题的视域,故说城邦“统摄”政体。②城邦涵盖统摄教育。根据前文所论,教育应该是《政治学》第三单元的核心论题。不过在第一单元,尤其是在第Ⅱ卷中,教育已多次出现,并起着至关重要的作用。如桑顿·洛克伍德(Thornton Lockwood)所说:“在《政治学》第Ⅱ卷,亚里士多德在若干处指出,教育(paideia)乃是立法者的核心工具:立法者应该用它来安排人们合理地共同享用财产,塑造人们免于贪婪的欲望,并使人们为了合理地享用闲暇作好准备。”[9](81)最明显的一个例子是,亚里士多德在批评费勒亚斯时关于财富均衡的主张时说:“需要平均的并非财富而是人类的欲望,如果法律不对人们提供足够的教育,这是根本不可能的。”[2](47)我们在此应同时注意两点:首先,教育对城邦共同体非常重要;其次,教育的重要性不仅是就财产的共同使用而言的,也是就共同体而言的。总之,在《政治学》第一单元,城邦论题包含教育论题,故说城邦“涵盖”教育;教育论题的视域整体上从属于城邦论题的视域,故说城邦“统摄”教育。

图1 《政治学》三一结构图

第二,《政治学》第二单元的论题为政体,政体一方面涵盖统摄城邦,另一方面涵盖统摄教育。①政体涵盖统摄城邦。根据前文所论,从亚里士多德的形质理论来看,城邦相当于质料,政体相当于形式,因为形式决定质料,所以政体决定、统摄城邦。虽然《政治学》的第一单元和第二单元都在不同程度、不同角度论及城邦或政体,但是与第一单元相比,第二单元的论述在整体上向前推进了一步,即从城邦推进到了城邦的决定因素—— 政体。这只是在同一水平面上的前进,因为城邦与政体在本质上是同一东西的两个不同侧面。这从我们的三角形结构图中也可看出:城邦是三角形左边的顶点,政体是右边的顶点,从左到右,是水平方向的前进。因此,我们应同时注意两点:首先,城邦必不可少;其次,城邦的必要性是作为政体的质料而言的。总之,在《政治学》第二单元中,政体论题包含城邦论题,故说政体“涵盖”城邦;城邦的本质或者说城邦的同一性取决于政体,故说政体“统摄”城邦。②政体涵盖统摄教育。《政治学》第二单元有多处论及教育,例如:在第Ⅲ卷第4章中,亚里士多德在区分好人与好公民的基础上,进一步区分了统治者的德性与公民的德性,从而得出结论:统治者应该接受与众不同的、专门的教育[2](78)。他在第Ⅲ卷第13章中说,教育和德性对好生活而言是最迫切的要求[2](97);又认为在最好的政体中,公民是为了依照德性生活,有能力并愿意实施统治和接受统治的人[2](99−100)。可见,德性及其实现途径(即教育),原本就是最好政体(即君主政体和贵族政体)的题中之义。甚至在某些特殊语境中,如第Ⅵ卷第2章中,为了凸显平民政体的特征,亚里士多德把它与寡头政体进行比较,竟不顾政体与变体之分,说寡头政体的识别标准为门第、财富和教育[2](211)。总之,在《政治学》第二单元中,政体论题包含教育论题,故说政体“涵盖”教育;识别最好政体甚或一般意义的政体,必须将教育视为一个特征,故说政体“统摄”教育。

第三,《政治学》第三单元的论题为教育,教育一方面涵盖统摄城邦,另一方面涵盖统摄政体。①教育涵盖统摄城邦。这里首先要澄清一个容易被混淆的问题:在《政治学》第三单元中,对城邦的论述与对政体的论述是分开进行的。第Ⅶ卷第4~12章论述的是城邦,如人口、疆域等;第13~17章论述的才是政体,所以第13章开头第一句说:“关于政体本身,让我们来讨论……”[2](252)而按前文所论,《政治学》开篇所定的研究对象是城邦,城邦以最高善为目的;末篇的第三单元则告诉我们,教育是城邦的最高善的实现途径。不仅城邦的最高善的实现,即使是城邦本身,离开了教育也就不算是真正意义上的城邦:“城邦,就像我们所说的那样,是一种多面体,人们应当通过教育使其统一起来并转变成为一个共同体。”[2](39)总之,在《政治学》第三单元,教育论题包含城邦论题,故说教育“涵盖”城邦;教育是使城邦之为城邦的关键,故说教育“统摄”城邦。②教育涵盖统摄政体。第三单元包含政体论题,这是学术界的共识。有学者认为本单元的核心论题就是政体抑或最好政体,耶格尔是他们中的杰出代表。我们认为,第三单元所论及的政体,既与第一单元作为共同体的政体不同,也与第二单元作为官职安排的政体不同。政体在第三单元的核心要义是生活方式[2](243)⑩。正因如此,在第Ⅶ卷第13章中论及最好政体时,亚里士多德才能够将对最好政体的论述顺理成章地转换为对幸福的论述[2](252)。至于教育涵盖统摄政体的问题,早在《政治学》第Ⅰ卷结尾处谈论妇女儿童的教育时,亚里士多德就曾预告说,教育必须着眼于政体[2](28)。从这一角度说,政体决定教育,在论述教育之前,须先论述政体。这一观点,在第Ⅷ卷开头讨论青少年的教育时,又被亚里士多德重复强调[2](267)。我们在此应同时注意两点:首先,政体非常重要;其次,政体的重要性是针对教育而言的。总之,在《政治学》第三单元中,教育论题包含政体论题,故说教育“涵盖”政体;政体论题的视域整体上从属于教育论题的视域,故说教育“统摄”城邦。既然教育涵盖统摄城邦和政体,那么第三单元就是对第一单元和第二单元的推进—— 不是在水平方向的推进,而是在垂直方向的上升。这可以从三角形结构图中看出:城邦是三角形左边的顶点,政体是右边的顶点,教育是上边的顶点。教育,与其说是《政治学》的终点,不如说是《政治学》的顶点。

总之,以三一结构来理解《政治学》,好处有三点:一是使《政治学》的结构不再局限于卷次,而是以论题为主;二是使《政治学》的论题不再局限于政体,而是贯穿着“城邦−政体−教育”的线索;三是教育不再局限于最好政体,而是作为古希腊政治文明持续发展的理想。本文开头曾说,《政治学》的编辑顺序所代表的不是编辑者个人的意志,而是文明传统的意志。所谓“文明传统的意志”就是耶格尔所说的“古希腊文化的理想”,便是“教育”[10]。从这个意义上说,教育只可能处于《政治学》全书的顶点;《政治学》的第Ⅶ~Ⅷ卷,它们只可能位于第Ⅳ~Ⅵ卷之后。

五、余论

在亚里士多德研究的学术史上,19世纪是一个转折阶段。在19世纪之前,亚里士多德的思想和著作被视作一个完整自足的体系,研究者多采取亚里士多德主义者的立场,身处体系之内,对其进行理解和诠释。在19世纪之后,亚里士多德的思想和著作被视作一个动态的发展过程,研究者多采取科学主义者的立场,身处体系之外,对其进行考证和分析。[11](6)后一种立场最终形成了主宰20世纪亚里士多德学术史的研究范式——发展论。关于发展论的开创者耶格尔,本文开篇已有叙述。他的后继者,若单就《政治学》结构和主题的研究而言,最典型的是英国古典学家大卫•罗斯(David Ross)和厄勒斯特•巴克(Ernest Barker)。

罗斯曾三次论述《政治学》的结构:1923年的著作《亚里士多德——对其作品和思想的全面阐述》、1949年为《牛津古典辞典》撰写的词条“亚里士多德”、1960年的论文《亚里士多德思想的发展》。巴克曾两次论述《政治学》的结构:1931年的论文《亚里士多德生平与〈政治学〉的组成和结构》、1946年的《政治学》译者导论。他们的论述有一个共同点:早期(罗斯1923年和1949年、巴克1931年)都追随发展论,晚期(罗斯1960年、巴克1946年)都反对发展论。[12]具体地说,晚期罗斯主张通过《尼各马可伦理学》篇末的研究计划来解决关于《政治学》结构和主题上的争议;晚期巴克主张《政治学》各卷出自同一作者、同一时期、同一观点、同一思维。总之,他们都不约而同地放弃了发展论所依据的发生学方法,转而从《政治学》的内容本身出发,把它视作一部结构严密的著作来进行解释。

罗斯和巴克对《政治学》的学术态度转向,其实是一种新研究范式出现的先声。这种范式便是“新整体论”,它从20世纪80年代开始替代发展论,成为亚里士多德思想和著作研究的主流,并直至今天。新整体论一方面批评发展论,主张把亚里士多德的思想和著作视作一个结构严密的整体;另一方面又批评古代整体论,主张以复调逻辑而非单一逻辑来理解亚里士多德的思想和著作。[11](8)

本文的研究,本质上属于新整体论,符合当今亚里士多德研究的国际学术大势。但有两点有别于新整体论:首先,在结构方面,本文提出“即一即三”的三一结构。《政治学》的主题既可理解为“一”,也可理解为“三”,这意味着《政治学》作为整体,既不像发展论所理解的那样是一堆单篇论文的合集,也不像新整体论所理解的那样是静态的、机械的整体,而是动态的、有机的整体,这样的整体在一定程度上自然可以容纳发展论。其次,在主题方面,本文提出城邦、政体、教育是三个单元的主题。三个单元中的论点依次是:城邦等同于政体,城邦取决于政体,最好城邦和最好政体的实现依赖于教育,这意味着《政治学》诸卷的主题既不像发展论所理解的那样是孤立的、零散的主题,也不像新整体论所理解的那样把诸多主题视作“走向最佳政体研究的准备”[13](87),而是彼此关联的、相互呼应的主题。总之,本文从结构和主题两个层面上的“三一论”出发,把《政治学》解读为一部真正意义上的整体著作,解读为一部具有哲学品质的著作。否则,即便坚持整体论,也难免仍然会把《政治学》解读为一部由诸多主题相加而构成的科学著作。⑬

① 有学者认为,亚里士多德保持沉默的原因是,他至少在一定程度上认可柏拉图“哲学家-王”的主张,如刘玮的《论亚里士多德的“最佳政体”》,《天府新论》2014年第3期,第7−20页。

② 亚里士多德《政治学》,颜一、秦典华译,北京: 中国人民大学出版社,2003年,第117−118页:“关于君主制和贵族制我们已经做了阐述,因为探讨最优良的政体实际上与探讨以这两种名称命名的政体是同一回事情,二者都希求与天然条件相结合的德性。”关于其中所说的“已经做了阐述”,具体是在什么地方,学者们有争议。理查德•克劳特(Richard Kraut)认为指的是第Ⅲ卷第17~18章,本文同意他的观点,但主张把范围扩大到第14~18章。参见KRAUT R,ARISTOTLE: Political Philosophy, London: Oxford, 2002: 427, n.1。

③ 学术界通常的理解并没有单列总问题,而是把总问题当作体育科学的一个问题,因此体育科学所研究的问题共有四个,政治科学的问题相应也是四个。本文受法国古典学家皮埃尔•佩莱格林(Pierre Pellegrin)的启发,把总问题单列,总问题之下再分三个子问题。参见PELLEGRIN P: “La Politique d’Aristote: unité et fractures, éloge de la lecture sommaire”,Revue Philosophique de la France et de Étrager,1987,177(2): 129。

④ 引文前面的编号以及“总”字为引者所加。

⑤ 本文认为,适合最好城邦的政体为君主政体和贵族政体,对这两种政体的讨论在《政治学》第Ⅲ卷已经完成,所以《政治学》第Ⅳ卷第2章开篇即说“关于君主制和贵族制我们已经作了阐述”。

⑥ 彼得•菲利普斯•辛普森(Peter L. Phillips Simpson)认为,第2章中的“如何建立平民政体和寡头政体”,对应的就是第1章中的“哪些法律是最优良的”。本文认为这一观点缺乏可靠依据。参见PETER L, SIMPSON P: A philosophical commentary on the Politics of Aristotle, North Carolina: The University of North Carolina Press, 1998: 291。

⑦ 第Ⅶ卷第1章的首句为:“想要研究最优秀的政体的人必须首要规定,什么是最值得选取的生活。”参见《政治学》第227页。

⑧ 在《尼各马可伦理学》中,亚里士多德说共和政体根源于“资产”(timêma)。“资产”的词源与“荣誉”(timê)相同,我们认为,这里应该理解为“荣誉”,原因就在于共和政体的原则是德性。亚里士多德说,“荣誉”严格说不是德性,但它是德性的表征,也就是我们此处所谓最低意义上的德性。若理解为“资产”,则“共和政体”与“寡头政体”实难以区分。

⑨ 既为循环,则其卷次与论题就不绝对固定。这也就可解释为什么人们会把第Ⅶ~Ⅷ卷的论题视作政体,从而置于第Ⅰ~Ⅲ卷与第Ⅳ~Ⅵ卷之间。

⑩ 参见《政治学》第243页:“……从而产生了不同的生活方式和政体形式。”亦见第137页:“政体可以说是城邦的一种生活。”

⑬ 如主张整体论的晚期罗斯,他所例举的主题包含家庭、奴隶制、财产、公民权、政体、革命、理想城邦等,见其《亚里士多德的发展》,载《20世纪亚里士多德研究文选》,聂敏里选译,华东师范大学出版社,2010年,第40−41页;再如主张整体论的晚期巴克,他所例举的主题包含家政、公民资格的本质、宪制的分类、不同宪制所遵循的分配正义原则、君主制的理论、理想城邦及其应有的人口、疆域、教育等,见其《亚里士多德〈政治学〉英译本导论》,曹志、王轶坚译,《东吴法学》2012年春季卷,第39−40页。

[1] 维尔纳•耶格尔. 亚里士多德: 发展史纲要[M]. 朱清华, 译. 北京: 人民出版社, 2013.

[2] 亚里士多德. 政治学[M]. 颜一, 秦典华, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2003.

[3] 亚里士多德. 尼各马可伦理学[M]. 廖申白, 译. 北京: 商务印书馆, 2016.

[4] ARISTOTE. Politique[M]. t. Ⅰ, texte établi et traduit par Jean Aubonnet. Paris: Les Belles Lettres, 1960.

[5] ARISTOTE. Politique[M]. t. Ⅱ, texte établi et traduit par Jean Aubonnet. Paris: Les Belles Lettres, 1971.

[6] CHATTERJI R. Structural concepts in Aristotle’s Politics[J]. Indian Journal of political science, 1973, 34(1) : 71−85.

[7] 列奥•施特劳斯. 古典政治哲学引论—— 亚里士多德《政治学》讲疏(1965年) [M]. 扎克特, 整理. 娄林, 译, 上海: 华东师范大学出版社, 2018.

[8] ARISTOTE. Politique[M]. t. Ⅲ, texte établi et traduit par Jean Aubonnet. Paris: Les Belles Lettres, 1986.

[9] LOCKWOOD T. Politics Ⅱ: Poltical critique, political theorizing, political innovation[C]// LOCKWOOD T, SAMARAS T. Aristotle’s Politics: A Critical Guide. Cambridge: Cambridge University Press, 2015 : 64−83.

[10] 韦尔纳•耶格尔. 教化: 古希腊文化的理想[M]. 陈文庆, 译. 上海: 华东师范大学出版社, 2021.

[11] 聂敏里. 20世纪亚里士多德研究文选[M]. 上海:华东师范大学出版社, 2010.

[12] SCHÜTRUMPF E. Ernest Barker on the composition and structure of Aristotle's Politics[J]. Polis, 2006, 23(2) : 286−301.

[13] 董波. 亚里士多德《政治学》的结构问题[J]. 现代哲学, 2017(3): 80−87.

City-state, regime, and education:The trinity structure of Aristotle's

ZHAO Can

(School of Government, Yunnan University, Kunming 650500, China)

Without considering the original form and other factors, but only starting from the analysis of the existing texts, Aristotle'scan be divided into three thesis units. Volumes Ⅰ-Ⅱ are the first unit, with its thesis being city-state; Volumes Ⅲ-Ⅵare the second unit, with its thesis being regime; and Volumes Ⅶ-Ⅷ are the third unit, with its thesis being education. These three theses are interrelated and reflective, which can be called "Trinity" structure: in the first unit, the city-state is equal to the regime; in the second unit, the regime determines the city-state; in the third unit, education achieves the best city-state and the best regime. Education is the culmination of the whole book of, the core of the tradition of ancient Greek political civilization, and what Werner Jäger calls "the ideal of ancient Greek culture". This understanding can solve some difficult problems in the academic history.

Aristotle;; city-state; regime; education

2023−03−09;

2023−08−07

国家社会科学基金项目“福柯思想体系的‘三一结构’研究”(22BZX097)

赵灿,男,云南宣威人,哲学博士,云南大学政府管理学院副教授,主要研究方向:古希腊哲学、当代法国哲学、政治哲学、西方政治思想史,联系邮箱:zhaocanynu@qq.com

10.11817/j.issn. 1672-3104. 2024.01.012

B502

A

1672-3104(2024)01−0126−10

[编辑: 郑伟]