论孙子诡道思想于谎言符号研究之裨益

2024-01-26徐结平王永祥

徐结平,王永祥

(1.巢湖学院 外国语学院,安徽 合肥 238024;2.南京师范大学 外国语学院,江苏 南京 210023 )

在西方,基督哲学家奥古斯丁对谎言的界定被奉为圭臬:“谎言是出于欺骗目的而做出的虚假意指”[1]155。《韦氏大词典》的谎言(lie)定义如出一辙:“an untrue or inaccurate statement that may or may not be believed true by the speaker”。深究之,此认知存在两大误区:其一,statement限制了符号载体,事实上,语言并非谎言的唯一符号载体。奥古斯丁也曾说:“说谎指某人在心里持有某种观点,却通过语言或其他外在表现形式(any other outward manifestation)表达另一观点的行为。”[1]157托马斯·阿奎那也说:“如果一个人想通过点头来表达一些虚假的东西,不能说他就不在撒谎。”[2]151其二,真话也可以骗人,如“空城计”中的诸葛亮以真相(fact)“欺骗”司马懿,钱锺书称之为“不欺售欺”[3]516。故“谎言必然是叙述真值为假”[4]14的论断限制了其概念外延。

现代符号学诞生后,延续了对谎言符号关注。行为符号学家查理斯·莫里斯(Charles Morris)认为,在一定符境(context)中,符号能代替对象本身,操控主体的行为举止,并称之为符号行为(sign behavior)。他将谎言视为“符号的滥用(abuse of signs)”[5]52。在巴甫洛夫的实验中,摇响的铃铛会让饥饿的狗流口水,而不需要食物本身的出现;当烽火成为符号,才有“烽火戏诸侯”的闹剧,这都是符号替代对象行使职能,于是谎言诞生。意大利著名学者安伯托·艾柯断言道:“符号学大体上是一门研究一切能用来撒谎的学问。”[6]7从皮尔士理论视角观之,对象分为直接对象与动态对象,前者为符号直接呈现,后者“可能永远无法获知,它的实在全貌只能通过直接对象认知而存在”[7]39,且符号活动(semiosis)遵循的是溯因推理(abduction),不同于归纳或演绎推理的程序性,“需自定规则,只能以一种理性原则解释某陌生事件”[7]160,故谎言有了可乘之机。Ulla Musarra-schroder发现符号主体之间存在信息差[8]71-80,即一枚符号在指代对象的过程中,不同的符境与主体会导致相异的解释项,形成信息差级。维果斯基[9]将欺诈视为包括语言在内的符号的操控功能。赵毅衡言,符号是对象的片面化指称,且符号本身具有多义性,解释了误读与欺骗的可能[10]115-119。欺骗是多方参与行为,如杰日·佩尔克所说:“说谎是一项发出者与接收者共同参与的符号行为”[11]249。约翰·迪利甚至断言,“没有符号就没有欺骗,如果我们生活在一个没有谎言的世界,一个没有错误认知的世界,也就意味着这是一个没有真知的世界”[12]142,此乃混淆谎言与假言的界限。马赛尔·达奈赛将谎言符号(L-sign)与一般性符号区分,认为谎言是标识性符号(marked sign),受文化习性的影响[13]19-25。此外,影响同样深远的还有以格雷马斯为代表的巴黎符号学派提出的常用于文本分析的述真方阵[14](Veridictory square),以反对(contrariety)与矛盾(contradiction)逻辑双轴,从语义学视角分析包括童话、侦探小说、悬疑戏剧中常见的真假、是似、秘密与谎言等情节的叙述模式。

综上,在西人界定中,未明言目的性与虚假性孰轻孰重呢?本文认为,欺骗性应该是衡量谎言最重要标尺。原因有二,一是真话也能骗人,且我们不会把以娱乐为目的的假言,如戏曲表演,认定为谎言。二是西人的谎言符号研究,多从符号发出者视角,对现实生活或文本创作中谎言现象进行静态阐释,对谎言符号生成的动态过程与意指过程缺少关注。赵毅衡认为:“符号学并不是‘舶来品’或‘西学’,中国自古以来就是一个符号学大国。”[15]先秦诸子著作、佛学经典、文化习俗中蕴含丰富的符号思想。《孙子兵法》中的“诡道”思想可观照谎言生成与活动的动态过程、符号操控步骤,对其研究可填补当前学界对于谎言符号研究空白并生成对传统经典新的解读。

一、战场符号分类与操控度分析

人类战争伊始,符号在战场上就被广泛应用。孙子是较早关注语言之外的其他符号活动及其效用的思想家,如“言不相闻,故为金鼓;视不相见,故为旌旗”(《军政篇》)。艾柯将符号做如下分类:具有某种目的而被创造出的人为符号(artificial sign),如语言、手势、军事标识等;无发送意图但能让接收者生成某种意义的自然符号(natural signs),如太阳位置指示时间方位,乌云预示大雨将至。进一步细化,人为符号可分为旨在交际目的、规约而成的人为符号,如语言、手势等,与旨在履行某种社会功能的人为符号[16]24,如建筑、衣装、家具、交通工具等。自然符号可分为被赋予阐释意义的自然物或自然事件,如古人将日食与彗星当作不祥的征兆,同时包括人类或其他物种发出的非目的性符号,如皮肤上出现的小红点,并非病人有意为之,医生视为某种疾病的表征。受此启发,可将战场上的符号分为不具目的性但具有阐释意义的自然符号与具有目的性的人为符号。《孙子兵法》对不同的符号,依据其可信度,提出了不同的阐释原则。

战地环境如地形、地貌、风向、温度、气候等自然符号可左右战争走势。在战前的准备阶段,孙子重视对客观自然符号的解读,将“天”与“地”置于庙算五事。他突破了古代长期的迷信认知,涵指客观实在,以实用理性为阐释旨归。兵法中“天”并非个人或群体的命运主宰,“天者,阴阳,寒暑、时制也”中的“天”意指天时,“善攻者,动于九天之上”中的“天”意指天空,“天井、天牢、天罗”中的“天”指天然。在十三篇的内容中,以地形为主题分析的有《九变篇》《行军篇》《地形篇》《九地篇》四篇之多。“将通于九变之地利者,知用兵矣”,将能充分认识地形并发挥地势长处作为知兵的标志之一。注重天时地利是中华传统哲学“天人合一”在军事领域中的体现,孙子开篇即问“天地孰得”,并将之作为战争条件。与同被奉为兵学圣典的《战争论》相比,克劳塞维茨同样论述到地形的战略意义,不过他更多关注其消极效应,“地形地貌对军事行动的影响无非有三:妨碍靠近,阻碍视线与阻挡火力”。书中将森林、沼泽、峡谷、丘陵四大地貌一概视为战斗障碍,“势必让战争变得更难”[17]485。相反,孙子对于行军、处军、相敌中的自然符号多怀敬畏之心,“不知山林、险阻、沮泽之形者,不能行军”“凡处军相敌,绝山依谷,视生处高,战隆无登,此处山之军也”“不知地形之不可以战,胜之半也”。此外,孙子对于自然符号非静态认知,而是通过彼此互动,经实战总结而形成动态阐释。如对于水泽河流对战争影响呈现出多重阐释,如宿营需“远水”,迎敌可“半渡而击”,决战时,建议“无附水而迎客”。旨在发挥战士全部潜能又可“投之亡地然后存,陷之死地然后生”故断言“以水佐攻者强”。

人为符号除了旗、鼓、锣等旨在信息传递功能的符号外,还包括士兵的着装、武器配备、阵型等实用目的符号。需要指出的是,在战场上,无论是旨在信息传递还是其他实用功能性符号,其效应往往能超出人为初衷。以军旗为例,其具有身份标识或信号传递外,同时能起到维系情感、提升士气、促进协作,甚至迷惑敌人之众多效应。如“背水一战”中韩信对旗帜的使用,兵少且疲,却在开战时“建大将旗”,明示确示主将在列,这是“卑而骄之”之策;敌方倾巢而出,佯装不敌,“佯弃鼓旗”让敌军“争汉旗鼓”,减缓敌人追击速度为水上布阵赢得时间;以两千骑兵绕道敌人后方营地,“拔赵旗,立汉帜”,建立“汉皆已得赵王将”的假象,让敌人军心大乱,作鸟兽散。此战中,韩信活用了旗帜符号,实现了蛊惑敌人冒进,减缓敌人攻击速度,欺骗敌人的众多效应。

符号就是一物代一物,如果两物一模一样,艾柯认为这只是复制(replica),非指代关系。西比奥克也倾向于皮尔士1897年的定义,认为物符号“只是具备对象的部分功能或某方面特质”[18]33。即赵毅衡之谓符号片面化原则。说明符号与对象之间存在信息差,指代对象的同时,和对象之间存在本质差别。故当物符号行使对象功能时,就可能存在莫里斯所述的“符号滥用”。在不考虑影响交际的其他诸如发送者、接受者、渠道、模态等影响因素,单就符号本身而言,不同类型的符号可信度存在差异,故而形成操控度。可操控性高,可信度则低,反之亦然。一般而言,人为符号的可操控性比自然符号要高,可靠性低,出现欺诈的频率就会更高(如图1)。具言之,在可信度方面,一般性的自然符号最高,人为性自然符号次之,人为实用性符号第三,人为交际性符号最低。究其缘由,一般性自然符号在源头上不存在人的行为,降低了欺骗嫌疑,人为的自然符号加入了人的因素,故相比一般性自然符号可靠性降低,但相比实用性与交际性符号,符号本身不具有意图意义,如某种病症,可操控性较弱,故可信度较高,而实用性符号多以实物的形态出现,伪装难度相对而言较大,交际性符号多为规约符,缺少理据性,且时空的限制性较低,故更适宜于谎言与欺骗的产生。

图1 符号可信度强弱图

同时,不同符号载体的谎言,其欺骗性与可操控性成反比,符号的可操控性高,谎言的生成难度低,欺骗指数也会低;相反,当符号的可操控性低,谎言生成的难度系数高,如果一旦成功,以之为载体的谎言欺骗指数更高。必须承认,每一种符号皆可用于欺骗,即便是一般性自然现象,如日食或彗星,在古代常被用作政治符号。古人将这种自然异象阐释为神或上天的愤怒。符号本身不存在任何意图意义,阐释者还是能借题发挥,“即便该符号是对象的错误表征,但一旦形成指代关系,能通过决定它与对象的中间介质,在某种程度上影响思维体,此介质即为解释项”[16]CP6.347(1)《皮尔斯全集》(The Collected Papers of Charles S.Peirce)与《皮尔斯基要文集》(The Essential Peirce)在中外学界的引用格式分别为CP和EP,后加卷数与段数,首次引用加CP与EP,其后只加卷数与段数,如CP 6.347。。连接符号与对象的中间介质,皮尔士称之为解释项,其生成过程会受到符号主体本身与其所在环境的影响,呈现出异样结果。西比奥克说:“他(皮尔士)把从一枚符号中获取的意义叫作解释项,表明它需要某种形式的‘协商’,比方说,在一定的社会、符境、个人等因素作用下,符号使用者会掂量或响应这枚符号呈现的任何意义。”[18]故符号活动中,解释项的操控权在接受者。自然符号,虽不存在发送意图,但在科学不发达的古代,它的阐释权可被特定阐释者操控,出于某种政治目的,成为掌权者或野心家实现政治意图的工具。这类阐释者往往通过反向构筑,将发生的自然异象或灾祸,视为是上天的警示或惩戒,再在政权内部找寻替罪羊,形成“表意过程的倒流”[19]55。

如果依皮尔士的“像似、指示、规约”三分类,依物理力(brute force)与对象成邻接关系的指示符,存在时空上的延续性,故可信度较高;像似符与对象之间存在一定的相似性(similarity),相比具有任意性与独立性的规约符,可信度也会更高。当然,与对象存在理据关系的像似符与指示符也可用于欺骗,艾柯曾拿糖精与糖为例,“日常生活经验告诉我们,糖精的口味与糖存在像似,可化学成分分析表明两种化合物并无相同之处”[6]195。同理,身着警服可能是假警察;化妆与美颜加持下,抠脚大汉可变美女。军事行动中,不同环境配备的伪装色军装已成常规操作,故眼见不一定为实。艾柯还论述了指示符的欺骗性,如使用某种化学物质制造出烟的假象作为前件,尽管火灾后件并不存在或从未存在过[6]213-216;犯罪现场的脚印指纹可以经过处理造假;孙膑在“马陵之战”中对于指示符“灶”的使用。语言等规约符可操控性最高,莫里斯曾将符号分为信号(signal)与规约符(symbol),信号模态受限(modality-restricted),具有刺激相关性(impulse-related)、情景依附性(situation-contingent)与功能依赖性(function-dependent)。相比而言,规约符比信号更具自主性(autonomous,莫里斯认为此符号不像信号一般只在特定情景中传递某种信息,规约符能在众多不同情境中被使用),并有习惯性(habituality)与任意性(arbitrariness)的特征。而习惯(habit)具有可变性,且理据缺失,故“规约符特别不可靠”[5],可操控性也更高。利用习惯进行欺骗案例颇多,而习惯的突然改变也能起到迷惑对手的效果。在撒谎成性的符境里,“空城计”“狼来了”等案例说明,即便真言也不得信赖。

故单纯的语言符号欺骗,较之于视觉符号,可操控性高,其欺骗成功率也会低。孔子从“听其言而信其行”改为“听其言而观其行”即此缘由。汉武帝“马邑之围”的失败也在此因,聂壹的言语符号抵不过匈奴单于行军一路上亲见的景象可信。在现实生活中,骗子们早已洞若观火,故在他们的行骗过程中,除了事先踩点、耐心挑选对象、选取适当时机外,为了提高可信度,一般会多种符号并用。因为单一符号行骗,一定比不了多重符号组合拳的效率高。

二、孙子的符号推理

奥古斯丁曾言:“符号就是能产生超越了本身的感官印象某物,使得另一物在接收者脑海中浮现。”[20]26《孙子兵法》中除了上文提及的锣、鼓、旌、旗等人为符号外,同时包含能由此推及的周边环境、地形与单兵样态等符号。“众树动者,来也;众草多障者,疑也;鸟起者,伏也……”(《行军篇》)当两军对垒时,孙子注重军队移动、驻扎、交战等行为所引起的各种周边环境的改变而形成的具有阐释意义的符号,扬起的尘土、行走后的脚印、鸟兽的走动等都具备阐释意义。同时,孙子特别重视来自敌方的非目的性符号。

孙子此种主要依靠眼耳的“相敌”之法也许过于老旧,随着科技的进步,侦查早已摆脱了孙子时代的原始简陋,但孙子的推理方法与依据外部现象洞悉敌人的作战意图、战略部署、士卒心理、内部关系的思想宗旨仍然具有价值。通过树动鸟飞等自然现象与单兵的自发状态推测敌军现状,这种推理模式并非简单的归纳或演绎,而是从结果推理背后缘由,从后件到前件的溯因推理(abduction,皮尔士也曾称之为hypothesis或retroduction)。皮尔士将之列为归纳法与演绎法之外的第三大逻辑推理。这种逻辑思维开始于感知某种不同寻常的现象或事实,以专业素养或直觉,生成假说加以解读。不同于演绎法的必然性(necessary inference)与归纳法的或然性(not necessary inference),溯因推理更具有不确定性(never necessary inference)。“演绎法证明某事的必然性,归纳法显示出某事的自然有效性,溯因法仅能表明某事的可能性”[16]5.171,故赵毅衡将之翻译为“试推法”[16]。需要指出的是,这种推理是人类认知世界与发现真理的普遍思维模式。皮尔士认为:“我们已经看到这样的事实:没有任何新的真理是来自于归纳或演绎,溯因推理虽只是猜测,且人们针对事实的解释可能是无限的,但我们的头脑能够基于这些猜想,得出唯一正确的解释。”[16]7.219故溯因推理存在如下三大特征:它是一种从果到因的反向推理;一种动态的阐释过程且具有不确定性[16]cp5.172,皮尔士反复强调可能性(may be)与猜测性(guessing);同时极度依赖个体的瞬时本能(instinct)[16]6.477,故解释已有现象或事实,相比演绎与归纳,易误性(fallibility)高决定了它的实践性与反复尝试的重要性。如何提高这种依赖瞬间灵感而引发的猜想的正确率?皮尔士早有说法,“溯因推理是一种方法……过往经验的归纳会给予人们对此推理未来成功的强大信心”[21]EP 2.299,即行为人的经验与天赋可以增加此法的准确性。

事实上,孙子的相敌之法是从既定事实或结果推测背后缘由,然后预测未来走势,并制定相应的战术从容应对。这种推理需以事实为唯一依据,通过细致观察获取有用信息,并在电光火石间做出判断与抉择,随着时间的推移,对错决定生死成败。对于决策者来说,需要长期实战斗争经验与天赋秉性,这也说明为什么沙场经验历来就是考核将领的重要标准,战场从来忌讳没有实战加持的纸上谈兵行为,只有经过长期沙场磨砺,才能锻就出对潜在危险与战机的敏锐嗅觉,才能洞悉敌方意图。

孙子的相敌之法虽具有一定的指导意义,但不可否认这是仅限于战争符境(context)的。在现实生活中,触发鸟飞、尘起、兽骇的因素众多,个体行为也未必具有代表意义,孙子本意是提醒大家注重战场上的每个细节,认识战场符号的阐释原则。如若将孙子的试推阐释原则误作归纳并在现实中加以演绎,难免出现状况。

《韩非子·五蠹》言:“境内皆言兵,藏孙、吴之书者家有之”,说明在战国时期,《孙子兵法》已广为流传。历史上的兵法应用存在正反两种倾向:其一,掌握孙子思想精髓,做到全面收集事关天、地、彼、此等的各类符号表征,掌握战场上符号阐释原则,善用符号操控对手;其二,未能理解战场符号阐释原则,将“试推法”误认为归纳法并在实际战场加以演绎,这表现为将孙子语句奉为圭臬,在现实情景中一一对应,当作颠扑不破的真理。再以背水之战为例,从《史记》记录可知,韩信与他的部将及对手都深谙此书并依之行事,陈馀遵循的是《谋攻篇》中的“十则围之,倍则分之”,众部将认为应像《行军篇》所言的“右倍山陵,前左水泽”布阵,韩信审时度势,践行的是《九地篇》中“陷之死地而后生,置之亡地而后存”作战原则。众将与对手用的是孙子的词句,韩信用的是孙子的思想,以“背水阵”反其道而行之,成功实现麻痹敌人并激发自我战斗潜能的目的。陈馀称义兵、重虚名、轻敌、鄙诡诈;众部将则是将孙子兵阴阳学说教条化,违背孙子以事实为基础,知彼知己而后断的原则;韩信在判断敌强我弱的前提下,充分发挥本方士兵潜能与旗帜符号的战术价值,并以奇兵“攻其无备,出其不意”。胜在抓住孙子精神,有完整的战术体系,而非生搬硬套个别词句。如果后人将孙子的相敌32法教条化,就难免出现“八公山上,草木皆兵”的笑话。树动草多、尘土飞扬难道一定昭示敌人大军奔来?张飞能仅以20骑“据水断桥”成功吓退曹操追兵,就是此类符号操控的成功案例。深究之,孙子精义展现于其中:拆毁桥梁,以河流拒敌,践行的是孙子“令半渡而击之利”,并在附近密林制造尘土飞扬的景象。单兵应敌,隔水挑衅,镇定自若;密林在旁、尘土飞扬,一股不可抗拒的物理力会作用于对手,指示伏兵危险,通过多重符号的组合运用,这种虚实相济、奇正相生的战术无疑增添操控效果。

三、孙子的符号操控思想

知彼知己、知天知地是实现战略目标的前提,操控敌人而非被敌人操控,占据战场的主动性是取胜的关键,即孙子所说“故善战者,致人而不致于人”。在作为全书开篇的《计篇》中,孙子即言“兵者,诡道也”,并做出如下12条概述,即我们熟知的孙子“诡道十二法”。笔者将其分为两类:

诡道Ⅰ:“故能而示之不能,用而示之不用,近而示之远,远而示之近”;

诡道Ⅱ:“利而诱之,乱而取之,实而备之,强而避之,怒而挠之,卑而骄之,佚而劳之,亲而离之”。

孙子虽未明言,但以现代符号学观之,“示之”,一定得借助某种符号载体,将意图包裹其中,再传递给敌人,以期实现期待中的符号效应。针对Ⅰ的解读,有人简化为“反其道而行之”[22]3即可。这种断章取义的简化思维大量存在于西方读者脑中,战场行为当然不可一概而论,非真即伪或非伪即真的二元认知实为误读。从发送者角度,真假虚实须夹杂其中,暗度陈仓与明修栈道同在,才能做到真伪难辨;以接收者角度观之,即便假象也具有阐释意义,因为敌方意图蕴含其中,将计就计也未尝不可,如蒋干盗书。究其缘由,在于对东方逻辑与战略思维,特别是道家思想陌生(当代学者已证《孙子》与《老子》的哲学亲缘关系[23]96-98,[24])。“不战而屈人之兵”如“无为而无不为”一样,对于西人来说会存在思维隔阂,各种误读在所难免。

在传统的中式辩证思维中,为是不为,不为是为,变幻无穷。同理,战为不战(为了和平走向战场,如反侵略反压迫的民族战争),不战是战(如第二次世界大战初期英法的绥靖政策,助长了纳粹气焰,不战导致更严重的战争)。这种思维虽形似西方康德、费希特、黑格尔等正反辩证传统,实则完全不同于反对(contrariety)或矛盾(contradiction)的西式逻辑。举例来说,西人如果相信A为真,非A一定是假。但在中国哲学中,A与非A可皆为真并相容。孙子说“无所不备,则无所不寡”,如果按照西式逻辑,备与寡为对立关系,备为真,寡则假,不可能备与寡同为真值。但在现实生活中,处处设防,因为过多分兵而造成防守薄弱的情形确实存在。类似表达还包括“乱生于治,怯生于勇,弱生于强”,故“如果不首先认识到中国的知识传统中,相反但相容的辩证体系,就不可能理解中式战略思维”[25]14。

以现代符号学的视角观之,诡道Ⅰ的符号编码为一枚符号存在两个乃至以上的意指(referent)(如图2),假意指在明,真意指在暗。符号本身具有某种强力倾向指向假意指,而真意指则需要接收者排除一切噪音、掩饰、假意指从而获取,且真假意指之间常常成反对关系。高明的诡道Ⅰ在于真假意指同时存在,才能让敌人捉摸不透。

图2 谎言符号指称图

诡道Ⅰ是建立在发送者自身的符号编码过程,通过自我伪装,掩盖自己的战略意图,以达到麻痹对手的目的。这种隐藏真值的符号编码携带发送者意图,期望阐释者能“准确”接收到假意指的同时,对真意指全然无知,并依此施为。如果依皮尔士1906的意向解释项(intentional interpretant)、效应解释项(effectual interpretant)、共同解释项(cominterpretant)三分野观之,在发送者处符号呈现的是它的意向解释项,在阐释者处则呈现的是效应解释项。发送者需要抗拒符号阐释中的无限衍义(semiosis ad infinitum),千方百计地实现意图定点(intended interpretation),而接收者需要在收到符号的同时,保持自己阐释的独立性并探清对方真实意图。“皮尔士的(符号活动)思想体系不以获取确定性真理为目的。”[26]176事实上无限衍义是以接收者为中心,要想实现两种解释项的融合,符号发送者首先需构建与接受者之间的共有项(commens,即共同解释项),“它(共有项)是在交际初,发送者与接收者就彼此熟知一切东西,其(构建目的)是为了实现符号在使用中的效应,除非对象被置于共有项的网络中,否则它都不可能被(符号)所指称”[21]2.478。皮尔士举例,假设一人长途跋涉途中,碰到一位举止奇怪的陌生人对他说“墨伽拉着火啦”,受话人如果并未听说墨伽拉,也不知具体时间,那么这句话无法实现意指。只有当受话人问道“哪里?”说话人用手指向他来时的方向,并说“哦,距这半英里”。受话人继续问道“什么时间?”说话人回答,“我过来的时候”。此刻这条信息才被完整传送[21]2.478。整个过程就是共有项的构建。

在战场上,共有项的构建即做到“先知”,“明君贤将,所以动而胜人,成功出于众者,先知也”(《用间篇》)。也就是孙子一再强调的知天、知地、知彼、知己。从发出者端考量,知天时,指在战略战术中,将阴阳寒暑、天气变化等因素考虑在内;用地利,指巧用各类地形地貌,制定相应战术。战前需庙算,“地生度,度生量,量生数,数生称,称生胜”;战时需得地利,故“知天知地,胜乃可全”。知彼知己,历代论述汗牛充栋,此处不再赘述。

李零分析孙子诡道时说,战场上“广义的形名是用信号或符号控制万物的生克变化”[27]176。诡道Ⅰ即“示形”,在战场上,除了掩藏作战意图并示之以假形,还需“形人”,探清敌方实情的试探性接触,包括直接对抗、用间、战场斥候行为、派遣使者等。“故策之而知得失之计,作之而知动静之理,形之而知死生之地,角之而知有余不足之处”(《虚实篇》)。这些行为贯穿战争全过程:战前筹策,计算敌人计谋与安排;战场上侦查掌握敌方动静规律;兵力佯动示形,提前了解战时场地运用;直接较量,掌握对方兵力部署。掩饰真形,示假形,并收集到对手足够的信息后,才能到达下一阶段的符号操控对手阶段。

做好战斗准备,掩饰锋芒与意图,做到“先为不可胜”。真正的高手,并非只依赖自身,除能抓住敌人破绽外,更重要的是能引导敌人犯错。不同于诡道Ⅰ以己方为中心,诡道Ⅱ的关注点移到了对手身上,针对接收者所处的状态或特性,制定相应对策。敌人贪婪,诱之以利;敌方混乱,趁机攻取;敌将易怒,就让他失去理智。如若对手携锐气而来,则“实而备之,强而避之”。

诡道Ⅱ要求首先知敌,特别是对方可利用的缺点,用符号的替代功能操控对方。“兵以诈立,以利动”(《军争篇》),在孙子看来,利是这些符号的内核。“利”在全书中出现多达52次,意指有二:实在的利,战争目的所在;针对敌人的特别编码,符号化的利,如“予之,敌必取之,以利动之,以卒待之”(《势篇》),“能使敌人自至者,利之也”(《虚实篇》)。这些利多半伪装,以欺骗为目的,并以各种样态的符号出现,是实现行为操控的。

故诡道大致分三步:首先,构建共有项,即孙子所言知彼知己,知天时得地利;其次,掩饰真实意图并建立假象,即藏于无形与示以假形;最后,更为重要的是,发出诱导性符号,引导对方犯错,操控对手。共有项的构建是实现欺骗的前提,巧妙的符号编码是关键。举例来说,狙击手需事先掌握目标的行进路线,事先埋伏,了解外在环境,选择相应的吉利服伪装待敌,这就是共有项的构建。捕兽夹、陷阱等都是如此,这种守株待兔式的圈套缺点明显(如图3),我方实施行为1,准备行为3,并期待敌方实施行为2与4。这种欺骗过度依靠事先设计,对接收者行为预想过高,如果对方线路或习惯改变,计划就会落空,符号效应难以实现。举例来说,史学家质疑陈平用美人计解汉高祖白登之围,不仅因为《史记》仅有“高帝乃使使间厚遗阏氏”,并言“其计秘,世莫得闻”。以符号学观之,这有操控过度之嫌,故难以实践。陈平事先了解匈奴单于宠爱阏氏(共有项),以重金贿赂匈奴阏氏(行为1),期待阏氏收礼(行为2,也有拒收可能),游说阏氏劝单于退兵(行为3),阏氏答应并成功说服单于(行为4,阏氏可拒之或不能成功劝退单于)。如果陈平仅“画工图美女,间遣人遗阏氏,云汉有美女如此,今皇帝困厄,欲献之”[28]59,需满足如下条件:其一,画像能替代真人让阏氏折服;其二,阏氏心胸狭隘;其三,单于对阏氏言听计从;其四,40万大军无须获利,甘心情愿退兵。陈平操控了阏氏,阏氏操控了单于,优势尽显的情形下,单于操控大军撤退。阏氏、单于、匈奴大军如提线木偶,故不可信。故阏氏进言不假,汉朝签下屈辱的“城下之盟”才更为可信。

图3 以“我”为中心诡道设计图

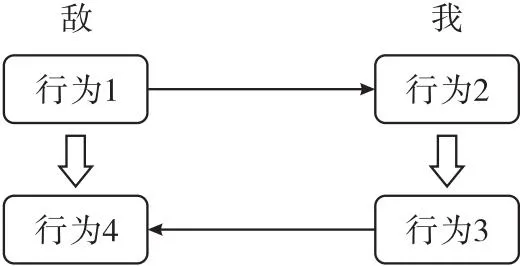

如上所述,以自身为中心的战术安排常常难以实现期待的效应。战场上常见敌方主动,己方被动应对的局面。这要求针对敌方行为做出回应,如果想扭转局势,应积极找寻对方破绽,包括敌人的驻军地点、兵力分布、武器配备、后援粮草、外援支持等,采取反制措施,赢得最终胜利。诡道Ⅱ要求以对手为战术中心(如图4)。

图4 以“敌”为中心诡道设计图

即敌人实施行为1,我以行为2应对的同时,寻找行为1的破绽,果断采取行为3,出其不意,让敌人别无选择地实施行为4。围魏救赵与马陵之战就是这类著名案例,特别是马陵之战,魏军来势汹汹(行为1),齐军“避其锐气”,战略撤退(行为2)。“灶”成为军队人数的指示符,被孙膑成功操控,实施“卑而骄之”之计。庞涓判断失误,日落时分,魏军被诱至包围圈(行为3),魏军败局已定,庞涓无奈自杀(行为4)。

四、结语

谎言现象受到了学界的极大关注,尤其在社会心理学、逻辑学与犯罪学等学科成果卓著。现代符号学之于谎言符号的研究尚处起步阶段,成果聚焦于概念界定,符号特征或运用符号理论对谎言的阐释。重要论断多散落于几代符号大家的著作中,尚需进一步整合并加以论证。可能源于文化隔阂,符号学界尚未论及孙子,以符号视角观之,让我们对“纸上谈兵”等现象有了新的阐释,同时,针对战场上敌我交锋,孙子的诡道思想实则为一整套关于如何制造或规避欺诈的符号操控理论。中国符号学的独立,除了本土理论构建外,传统符号思想的发掘不可或缺。以中华经典思想填补国际符号学研究空白,也是中华文化走出去的正确路径。当然,此文分析的只是孙子符号思想的灵光片羽,其符号阐释思想、符号伦理观及背后的符号哲学仍待发掘,在生成经典的新读解的同时,也能补益当前国际学界的理论缺憾,打破西人认知局限,这也是中华智慧走向世界的正确路径。