绍兴内府所藏黄庭坚书迹之考辨

2024-01-25卢雨晴

卢雨晴

关键词:宋高宗 绍兴内府 黄庭坚

宋高宗喜黄庭坚书法,古已明之。而他对黄庭坚法书的临摹、收藏偏好甚至影响到了整个南宋,无论真伪,公私所藏中黄字墨迹的占比陡然提升已是不争的事实。就我们今天所见,共有七卷黄庭坚墨迹上钤有绍兴内府的藏印,分别是《行书青衣江题名卷》《为张大同书韩愈赠孟郊序后记》《寒山子庞居士诗》《诸上座帖卷》《草书廉颇蔺相如列传卷》《浣花溪图引》《杜甫寄贺兰铦诗》,其中几乎都是鸿篇巨制并且未有过多损毁,不免使人怀疑在党禁之后黄庭坚的书迹何以保存的如此完整且都为高宗搜得,這是绍兴内府即使苟安也不能小觑余力还是这几卷中并非皆真。

收藏背景

赵构『初喜黄庭坚体格,后又采米芾。已而皆置不用, 专意羲献父子, 手追心摹。』[1]绍兴三年(一一二三)所作的《佛顶光明塔碑》便可作为学黄的有力佐证。徽宗于崇宁元年(一一〇二)开始赫赫有名的『元祐党禁』,党禁仅在崇宁五年(一一〇六)停歇了一年半载,几乎贯穿徽宗朝始终。宣和六年(一一二四)『诏:有收藏习用苏、黄之文者,并令焚毁,犯者以大不恭论』[2]『是时,天下禁诵轼文,其尺牍在人间者皆毁去。』[3]《宣和书谱》有力地反映出徽宗的政治倾向,鉴于书中以政见不同之故对『元祐党』的书家概从摒弃以及对于他们存世尺牍皆毁的做法,可以推断徽宗朝必然是未收有黄庭坚书迹的,赵构作为徽宗之子,即便对黄庭坚书法再喜爱,至少此时不敢反抗徽宗圣意去遂心收藏临写。直至钦宗继位,才于靖康元年(一一二六)『除元祐党籍学术之禁』[4],赵构终于可以名正言顺的『宠爱』黄字,据岳珂所记:『中兴初,思陵以万几之暇,垂意笔法。始好黄庭坚书,故《戒石之铭》以颁,而方国一札,遂皆似之。后复好公书,以其子敷文阁直学士友仁,侍清燕,而宸翰之体遂大变。追晋辎唐,前无合作。』[5]上有所好,下必甚焉。高宗的雅好一时蔚为风尚,辐射甚广。此时风后因郑亿年秘奏伪齐刘豫使人临习黄庭坚书以乱御笔而止,高宗『遂改米芾字,皆夺其真。』[6]至少在现存作于绍兴七年(一一三七)的《付岳飞书》中就已经能看到其写法转向。

『山谷翰墨毁弃于大观、政和间,而中兴之初搜访甚急,故散在士大夫家者浸少。』[7]鉴于南渡四处逃窜的狼狈,至少从靖康到建炎之间,很难想象赵构和他的臣民有足够的闲暇可以进行书画收藏,这一行动至少要等绍兴初年才开始。在《南宋馆阁录》及其《续录》中,名贤墨迹仅有二百一十五轴,这个数量即陈骙在绍兴、淳熙年间见得的内府墨迹藏品总数。其中皇朝墨迹又有四十九轴,以米芾为最多,共四十六轴,几乎占据了全部,这自然是与米友仁的存在密不可分。然而与米芾书迹数量形成鲜明对比的是,剩余的三件中并无黄庭坚名下的作品,而今日所见黄字之后亦无米友仁的鉴定意见,这与其他内府藏品的待遇尤为不同。只是应注意,《南宋馆阁录》及《续录》是官方文献,有很明显的政治倾向涵盖其中,这一倾向不仅表现在未收入黄庭坚书迹,同为党禁代表的苏轼名字及其作品亦未曾出现也从侧面佐证了这一现象。故而私人著录的裨补作用就在此时展现。

从后世记录来看,赵构执政时期蒐藏黄庭坚墨迹颇丰,仅就岳珂所载就将近三十件,例如岳珂在嘉定戊辰(一二〇八)于吴兴沈镗声处观得山谷手书四十七帖,其中有十九帖上钤有内府用印,皆为绍兴内府故物。[8]再者,《汤方蔬帖》《黄鲁直诗稿帖》等帖其上亦有绍兴御府小玺,又都有印钤缝上。[9]此外,高宗曾颁赐岳飞山谷《骐骥》《蜀笺》《北物》《世旧》四帖,『缝有内府书印三,末有绍兴小玺一』,散佚后岳珂购得之。[10]周必大、楼钥、周密等人著作中也载录几幅黄庭坚墨迹及其藏家的相关信息。[11]墨迹入帖也颇能反映藏家对其的收藏与欣赏,只是这其中都未再有御府相关信息出现。由此可以想象,高宗即便不久就转向学米也仍在收藏黄字方面下足了功夫,且好黄字的风尚也仍旧在影响书界。乍看岳珂所记下的几件全为诗帖,自以为是的将所有的这些『帖』都归为短篇诗札显得偏颇,但是放眼整个南宋,所藏的墨迹也少见几百米的长卷,尤其是党禁时期对黄庭坚书迹的损毁必然让长卷难以保存,一时半会难以觅得。据今日所见,《行书青衣江题名卷》等卷上皆有绍兴御府钤印,赵构竟能得到七卷,不得不使人感叹绍兴内府即使偏安一隅也尚存实力。此批长卷上多有贾似道藏印,在二者之间未有他人收藏迹象,猜测是内府直接颁赐给贾似道,但是后续的流传过程不甚明朗、卷后题记之人几乎为零,诸多著录所言也都是各执一词,故而有必要进一步细究。

书迹辩伪

碍于篇幅有限,不宜在此将七卷都逐一进行辨认,仅将七卷分为字为真迹、绍兴印存疑与字、印皆伪两类,并分别选择几件作品详细说明。

字真印伪

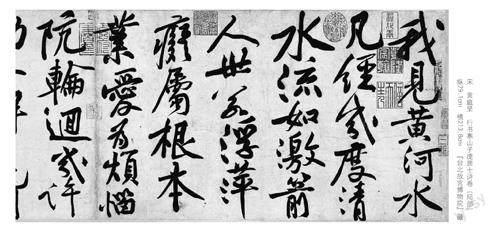

中国国家博物馆所藏《行书青衣江题名卷》(又名《戎州帖》或《牛口庄题名卷》,下称『国博本』),落款于元符三年七月,是年黄庭坚五十六岁,依据同年所作的《为张大同书韩愈赠孟郊序后记》的自书后跋,彼时黄庭坚已经来戎州两年之久。适逢宋徽宗登极,五月召黄庭坚前往鄂州监盐税,却因江水上涨未能及时赴任,故而七月仍能出游青神一带直至十一月,是卷便是在此游历间所书。

此卷原为《懒残和尚歌》后记,正如董其昌卷后题跋『世多摹本,又多赝本』,真伪复杂。其中《江村销夏录》[12]《壬寅销夏录》[13]《吴越所见书画》[14]《平生壮观》[15]中所记是为一系,写于古色青襴笺之上,纸共七接,有『忠彻』方印,又有『完璧』『世宝』『尝斋』『墨宝』四朱文长印,自高士奇后,陆时化见到时已经重新装池一次,四人之中,端方所见最晚、记录最详,卷后已有董其昌、笪重光、梁清标、顾文彬、李鸿裔题。毕沅刻此本入《经训堂法帖》卷四,今仍能见得。我将四人所见说为『一系』而非『一本』,是因这四人记载中仅有顾复记卷上有『鲁直』与『黄庭坚氏』二图章,三人同时忽视不提黄庭坚如此重要的两方自用印是不可想象的,又顾复记董其昌题于『本身纸后』,另三人是『本身笺上』,则又是不同。

另有袁中道所记一本,上有王诜印文且『张法亨刻之』改为『张法亨知之』。[16]国博本卷尾诸多项氏用印中藏有一方极小的『珂雪斋』印,但必然不是《珂雪斋集》里提到的这本,或许袁中道过眼过两本。

张丑《真迹日录》所记的这本或为今『国博本』。张丑于嘉靖四十五年(一五六六)得于吴门黄氏,黄庭坚字写于宋白楮上,长五丈,上有李日华和汪砢玉跋,且明说是项元汴家神品,又有唐寅与赵孟頫印,今天『国博本』仅见得项元汴与赵孟頫用印,《懒残和尚诗》部分已失。与张丑所记相比,本当出现于卷末的贾似道『封』与另一方『秋壑图书』一并缺失。[17]这两方往往都是在拖纸之上,重装时被裁去不无可能。《真迹日录》又载录,知不足斋主人鲍廷博以为汪砢玉和张丑收得的是同一本。[18]根据《珊瑚网》里所记,虽然同为白楮纸,但当汪砢玉于崇祯壬申年(一六三二)易得时,已经仅剩二丈,[19]郁逢慶笔下的一本则是纸长三丈余,与前二者一样都说全纸无接缝,但除此无更详尽的描述,不知与张丑二人是否同指一本。

『国博本』字大可径寸,墨浓如漆,色泽如玉。所用的宣纸或许因打过蜡而更能聚墨,使得层叠关系很明显,将字放大时甚至能看到墨的浓淡、交叠变化生动,富有层次。贾似道、赵孟頫、项元汴这几位藏家的印章在颜色上略显焦灼且乏神采,虽可能是后期钤盖的伪印但也不能排除因卷后纸张磨损严重使得呈色过差。那么为何将此卷与绍兴御府挂钩?因为在卷尾最上端存有一方漫漶的大印,隐约可见是宽边九叠篆,张丑记此印『内府一印,文讹莫辨』。顺藤摸瓜,本文以为此印为『御府之宝』。有多方『御府之宝』归入赵构名下,多出现在『自御翰墨以赐之者』[21],上面常有『付某人』『赐某人』字样,例如较为人知的《付岳飞书》与《书七言律诗帖》;又常能在自书和题跋之后观得,其上亦有落款,如《草书洛神赋》与跋《鸭头丸帖》,但是在历代记载之中,另有《御题刘松年画扇二》[22]《宋高宗御书女孝经陈居中补图》[23]《复古殿兰亭赞》[24]等只钤印未有押署的情况存在。今藏故宫博物院的传李公麟《会昌九老图》后有赵构跋,跋文由行书与草书两篇构成,其中又以草书一篇点画恣意,使转停顿明晰为佳,而『御书之宝』为材质较硬的玉印,虽然罕见,但是刻法与气息同平日常见的绍兴用印一致。此外,『从义』当指绍兴名将杨从义,[25]赵构此篇无论是结字还是跋文内容都符合实际,那么钤于『赐从义』下的这方印文也就可信。今『国博本』上的这方印下方尚且模糊可识,相较之下,与《会昌九老图》上的当为同一方,故本人将此释为『御书之宝』。由此一来,『国博本』上『御书之宝』就足以证明是卷曾入高宗内府,赵构甚至在其后留下过跋文。

但依据著录,在汪砢玉过眼时见到最早的题跋已属李日华的,李日华自己亦是没有表明在之前还有其余人的跋文,可见在这一卷最迟在明中期之前就已经为人裁割过一次。在《真迹日录》里,张丑又记下了三方内府用印,分别是『御府』(半印)、『秘府』和『内殿珍玩』,其中除『御府』在卷子前段,其余两方都在书《懒残和尚诗》结束至黄庭坚题记之间。『御府』半印不知归属,[26]『秘府』和『内殿珍玩』则确为明昌内府所有。然而绍兴内府与明昌内府同时藏有一件作品的概率几乎为零,王耀庭先生曾提出《女史箴图》有可能是由宋高宗的吴皇后的侄儿吴琚出使金国时将此幅作为邦交礼物赠予,[27]但是王先生同时也自言,故物从南宋内府流向金内府的时间尤为短暂,这无疑也证实了『国博本』很难同为两方收藏,此外,考虑到宋高宗对黄庭坚的狂热,实难想象宋高宗会将自己费心劳力搜集到的藏品尤其是自己最喜的藏品拱手让人。

字印皆伪

此处我将选用《寒山子庞居士诗》与《草书廉颇蔺相如列传卷》作为论述对象。《寒山子庞居士诗》只为《石渠宝笈三编》和《西清札记》录入。乾隆在前隔水说到『双勾既伪,诗更误,向谓上等,实错』,徐邦达先生对乾隆的几字评价认为是有异议的,提出『此书秀挺,不在《松风阁诗》卷之下,应是五十以后所书』的鉴定意见。[28]将《寒山子庞居士诗》的墨迹与《全唐诗》收入的寒山《诗三百三首》相对比,会发现乾隆的『诗更误』鉴定并非无据可依,例如墨迹里的『水流如激箭』原诗为『水流如急箭』、『爱为烦恼坑』原为『无明烦恼坑』、『心真语亦直』应是『心真出语直』,一两字的修改尚属合理,但又有将原诗『只为造迷盲』改写为『不解了盲明』、『复以颠狂汉』更易为『举世狂痴半』这类较大的改动,黄庭坚在选取寒山一人的两首诗时做了近十处的修改。刘克庄曾说:『岂谷喜而笔之,后人误以入集欤。』[29]黄庭坚对寒山诗的热于临写已经到了后人误将寒山之诗放入《山谷集》的夸张情境,对寒山有这番狂热追求的黄庭坚,若将墨迹本中的诸多出入归结为是黄庭坚所看到的文本有误或是仅靠记忆一时兴起写成未免牵强。此卷名为《寒山子庞居士诗》,却并非兼取寒山与庞蕴二人成诗,结合多句出入,将全卷理解为是寒山与庞蕴思想融为一体的『拟寒山诗』或有可能,但是从『自信即如来』一句的『如来』二字尤其是『如』字左边并不齐全、旁侧的骑缝印左右刻法不一致来看,寒山诗后存在部分被割裂的情况,后纸可能正是抄写庞蕴的诗句部分。每纸接缝处上方都钤有一方『内府书印』,从被割裂的这纸上也有这方来看似乎能说明绍兴内府是在割配完成后才收入的,但是卷末的『绍兴』连珠小玺不但尺寸极小、钤盖歪斜,还鬼头鬼脑地出现在黄庭坚落款下方,作为一朝皇帝,即便此时忍垢偷生也不当连钤印都如此胆怯。针对是否双勾,本文赞同乾隆的看法:一方面是全卷墨色不活,未有书写应富有的变化;另一方面,卷中许多字形都是描摹而出,飞白之处更能明显感到勾摹痕迹,执笔人并不知道该如何正确运笔,这便导致笔笔之间不够自然,连贯有点别扭,例如『痴』『诸』等字都失笔厉害,而黄庭坚典型的长波大撇都未能知道怎么驻笔吃力,颇有春蚓秋蛇之讥。

另一卷《草书廉颇蔺相如列传卷》为《东图玄览编》《真迹日录》《平生壮观》《书画记》《墨缘汇观录》等著作中有录,记载翔实。此卷乃仿怀素笔,乍看书法潇洒,气息连贯又尽显老辣,但细看将会发现有许多勾填的痕迹。除却《大观录》以外,其余诸家载录的时候都未言曾经绍兴内府和贾似道递藏,反倒是对项元汴的印加以关注。顾复观此卷得出『无款,后人妄增一款』的结论,并认为『宜亟去之,庶免青绳玷璧』[30],及至吴升与安岐已经变成连伪款都未见得,看来是藏家参考了顾复的说法。鉴于款识的后添和藏印的载录缺失,我们有必要怀疑是否绍兴印鉴也是后添。卷上每纸接缝处都钤『内府图书』,此外,长卷上总共出现四种形制的『绍兴』小玺,其中骑缝印形式的出现次数最多,除却第一纸,其后每纸都有,剩余的三方分别钤在卷首的上方以及卷尾的上、下,能在一卷之中出现如此多种的『绍兴』形制,有的形制仅见于此处并且未有更充足的其余绍兴玺印作为旁证,着实令人怀疑。卷前上方与卷后上方又分别有两方『绍兴』玺,每一纸骑缝处又有一方鸟虫篆样式『绍兴』印,前两方在形制方面也与颜真卿《湖州帖》相仿,后一方则与顾恺之《女史箴图》、王献之《中秋帖》上出现的一致,已有学者就此三者皆为伪印做出阐释,[31]本人由此认为以上的这三方也需要再斟酌。

问题接踵而至,谁才是嫌疑人,我以为项元汴有极大可能性。在怀疑绍兴印的同时,出于时代相近、印色相仿以及在著录中的待遇相似,我们不妨将贾似道的印文也一同纳入参考。贾似道的印章至少是两方一组成对地出现,而这卷上的『秋壑图书』十分孤单地蜷缩在卷末最角落,即便贾似道的钤印方式不像项元汴、乾隆皇帝那样肆无忌惮却也不曾像这般瑟缩,而印文虽然略显生动、转折自然,比之『悦生』等印仍显不足。无独有偶,『秋壑图书』以单印形式又出现在王羲之《远宦帖》、顾恺之《女史箴图》以及《行书青衣江题名卷》等多卷作品中。丁羲元先生把这种现象解释为这一方是项元汴作伪后添,[32]赵华先生加以附和[33],本人以为这是有见地的观点,却无法完全赞同,不过至少在这一卷中,出于这方『秋壑图书』与项元汴一系列的藏印印色、刻工相仿的特点,以为是项氏所为是没问题的,绍兴印亦是存在和它们相似的性质,故而我比较认定这批绍兴印和贾似道印一样都是出自项元汴之手。当然,因为张丑、吴其贞等人在记录项氏所藏却避而不谈这两者的递藏过程,所以也不能排除是在张丑他们到吴升看到之间即明末清初的时候,另有人所添。

『内府书印』的判断

以上七卷除《行书青衣江题名卷》,皆有『内府书印』骑缝印多方,此印亦出现在大阪市立博物馆所藏米芾《九帖册》(安岐观得时为《四帖册》[34])、『台北故宫博物院』所藏《宋四家真迹》与《研山铭》上。周密以为,高宗御府所藏中,『苏、黄、米芾、薛绍彭、蔡襄等杂诗、赋、书简真迹。』是用『睿思东阁』印与内府图记,而『米芾书杂文、简牍』则是用以『内府书印』与『绍兴』印。[35]前者的『内府图记』或是『内府书印』或是『内府图书』。尽管今人已经多有指出《绍兴御府书画式》中尤其是印文这方面可能仍存在少许纰漏,加之将此印与杨凝式《神仙起居帖》右侧上的『内府书印』相比,就能清楚地发现不但篆法不一致,连印色也不相近,《古玉图谱》中亦未载此形制,[36]导致这方『内府书印』的存在一直少有探讨。穆棣等人曾撰文补充,『内府书印』皆在右方,且未有骑缝印的钤印方式。[37]但是依据岳珂所记,黄庭坚书《骐骥》等四帖以及米芾《元日帖》等四帖,确有『内府书印』钤盖在骑缝的情况,而米芾《焚香贴》后有『绍兴』连珠玺,这又是符合周密所写的。《元日帖》四帖原在米芾《九帖册》(即高宗御府曾收的《米南宫草书九帖》)一册之中,后有米友仁鉴定恭跋,文嘉以为是元章巨迹,借了摹刻在《停云馆帖》之中。至安岐所见时已经仅剩《元日帖》《吾友帖》《中秋登海岱楼二诗帖》《焚香帖》四帖,其余五帖并帖后祝允明等三人跋文已在清初前为吴门牟利者割去,今于大阪市立美术馆可见安岐所述四帖并米友仁、都穆二跋。仅凭这现存的一例就能有力的对前辈们的结论提出异议,且鉴于此本的流传有序同时可以将其上的内府藏印作为标准参照。

『内府书印』与『机暇清赏』篆法相同且都印文极细劲,属于较好仿刻的用印。当然在印色以及细节处仍会显出马脚。除却《行书青衣江题名卷》未有该印,将其余几卷上的『内府书印』与《九帖册》上的相参,尽发现似乎没有一方与其可比,我们当然不能排除与钤盖时的力道有关。但是细究之下,如《寒山子庞居士》的线条更为圆乎滑腻而且是为油印;《九帖册》上的『内府书印』尤其是『书』字细节处尤为丰富,像是最先起笔的上弧在往下时明显向内收,最下面两笔连接处往里凹、里面的『日』字第一横从中间向两端微曲而非板直的横线或是斜线,而这一些细部在《浣花溪诗引》《草书廉颇蔺相如列传卷》《为张大同书韩愈赠孟郊序后记》等卷中总是有其一而无其二。几卷之中,仅有《诸上座帖卷》上的与《九帖册》在细节与整体气息上都为同一方,然而本人暂不打算将其归入真的绍兴内府所藏,原因有二:一是全卷虽纯熟之极,比《寒山子庞居士》要好却仍有不足之处,诸如墨色变化板滞、用笔简单有如临写,字形稍微浮夸且上下关系别扭,对于此卷是否真的出自黄庭坚之手还有待进一步考证;另一点是卷中除了『内府书印』又在卷尾钤盖『绍兴』连珠小玺,这一方相比其余几卷上形态各异、与平日所见刻工不一的『绍兴』小玺倒是出现的更为频繁,《褚摹本兰亭序》、米芾《苕溪诗》等佳作便可作为标准,相形之下,很明显就会察觉『绍』字与『兴』并不在同一水平线上,恐非真正的连珠而是两方方寸印分别钤盖而成,同时也不如标准印整体态势的紧密凝练,此外『绍』字的『刀』部分重心偏左,而标准印里是与下面的『口』在同一中轴线上,再如『兴』字下端的两弧显见在向内收拢,这点在标准印上便是不存在的。而鉴于《诸上座帖卷》上这两方是仅有的绍兴内府用印,无法断定『内府书印』是真的出自高宗之手还是后世逼真的仿印,加之《诸上座帖卷》真是黄庭坚的作品的可能性不大,故而此物是否是绍兴所藏黄庭坚真迹有待改定。

结论

就目前所见绍兴藏品的质量而言,多为上品,想必高宗个人眼力并不会太差,更何况又对黄米之字颇下功夫,见到黄庭坚的几件作品应当是可以立判真伪的。用漫长的篇幅却得出这几卷墨迹寥寥无几是高宗所藏过的,这一结论实属令人惋惜,但是事实上我以为,这才是真正符合南渡尤其是元祐党禁后对于黄庭坚作品收藏的一个状态。并且我们转念一想,上有所好下必甚焉,高宗的意欲收藏带动臣民四下搜寻,甚至炒出高价,正如黄庭坚族孙黄?曾言:『草书尤奇伟,公殁后,人争购其字,一纸千金云。』[38]即便是一纸千金也仍是供不应求,二者共同吸引了造假人的關注,商贾之中兴起作伪风尚,宋元时期就已经盛行,洎乎明清愈烈。[39]时风常会成为作伪的一个导向,这不但为作伪的初衷找到了合理的解释,也无疑让原迹或者印文的伪造变得自然许多,加上绍兴内府和贾似道的用印更是让作品流传有序以便射利,一切看起来都是那么的自然,而这恰巧说明时人对高宗迷恋黄庭坚字迹黯然于心。