长江中游城市群建成区绿色基础设施对PM2.5的消减效应

2024-01-25方云皓赵丽元窦碧莹王书贤

方云皓,赵丽元,*,窦碧莹,王书贤,周 枞

1 华中科技大学建筑与城市规划学院,武汉 430074 2 南京市规划与自然资源局江宁分局,南京 211199

PM2.5是指空气动力学等效直径小于等于2.5μm的颗粒物,其主要来源为快速城镇化进程中剧烈且频繁的人类活动引发的化石燃料的粗糙使用、汽车尾气与工业废气的大规模排放等[1]。21世纪以来,伴随中国城市的快速发展,以PM2.5为主要污染物的大气污染问题日益凸显[2]。一方面,PM2.5由于自身涵盖有机碳、碳黑、粉尘、硫酸铵(亚硫酸铵)、硝酸铵等五类化学组分,其浓度过高会导致城市大气能见度降低、气流交换速率减弱,致使街道或建筑组团内部热量聚集,诱发诸如城市热岛效应等“城市病”来降低生态环境质量[3-4];另一方面,PM2.5由于具有粒径小、重量轻、在空气中滞留时间久等特征,其极易被吸入到肺泡等人体器官中,引发诸如肺癌、支气管炎、哮喘等疾病,严重威胁城市居民的身体健康[5]。因此,如何削减PM2.5已成为中国生态文明建设过程中政府、学者以及公众等社会各界密切关注的重要议题。

目前关于削减PM2.5措施的讨论主要围绕在源头控制以及自然沉降两个方面。源头控制指通过相关政策、标准等人为强制性干预措施,将PM2.5污染控制在产生前或排放源处的控制方法,具体措施包括改善能源消耗结构、车辆限行、工厂限排等,其既能减少化石燃料等物质能源的浪费,又能降低污染物产生后治理所需的费用[6]。自然沉降,指PM2.5通过湍流扩散、重力沉降以及分子扩散等一定自然途径沉降至地表的过程,包括干沉降和湿沉降[7]。其中,干沉降指大气气溶胶粒子和微量气体成分在无降水条件下落在植被和建筑物表面的过程,而湿沉降指大气颗粒物由于雨、雪等降水冲刷而下沉至地面或水体的过程[8-9]。一般而言,湿沉降的效率虽然较高但依赖于雨雪天气具有不稳定性,因此在绝大多数地区削减PM2.5的自然沉降方式主要以干沉降为主[7]。此外,相对于其他干沉降表面,以植被为主体的下垫面能够利用叶片的滞留、附着和粘附等功能大幅提升干沉降效率[10]。

绿色基础设施(Green Infrastructure,GI)是城市及其周边具备自然、半自然及工程特征的绿色空间网络与复合生态系统,是城市长期获得生态、经济和社会等可持续效益的载体,包括森林公园、耕地等“枢纽”,绿道、景观走廊等“链接”,以及绿色屋顶、垂直绿化等生态工程[11]。目前针对以植被为载体的绿色基础设施对PM2.5的削减效应研究受到广泛关注,既包括林地[12-13]、湿地[14-15]、公园[16-17]以及道路绿带[18-20]等单类型绿色基础设施,也包括城市绿地[21-22]、城市生态空间[23-24]等复合型绿色基础设施,具体涵盖微观与宏观两种尺度。在微观尺度,研究主要利用国控监测站点与PM2.5浓度监测设备(例如空气质量检测仪等)获取逐小时或逐日PM2.5浓度数据,通过对比实验组(处于绿色基础设施空间范围内)与对照组的PM2.5浓度差异评估绿色基础设施对PM2.5削减效应[25-27]。微观尺度测量具有精度高的优点,能够为树种选择以及景观配置提供指引。宏观尺度研究多基于遥感数据、土地利用数据等多源数据展开,具体来说可分为两种,一种偏向于通过关联性分析模型如线性回归模型[28]、地理加权回归模型[29-30]、地理探测器模型[31]等探讨绿色基础设施的相关空间形态指标对PM2.5浓度的影响程度,另一种侧重于通过干沉降模型[32]、城市森林效益模型[33]等对PM2.5浓度的削减量、去除率或滞尘率进行定量计算。总体来说,宏观尺度评估尽管无法达到微观尺度测量的精度,但其能够突破特定区域范围限制,定量测算整个城市或城市群的绿色基础设施对PM2.5的削减效应。

尽管近年来存在部分研究剖析绿色基础设施对PM2.5的削减效应及驱动机制,但其较多以截面数据分析为主,对于长时间序列下的绿色基础设施对PM2.5的动态影响关注仍然较少。伴随城市化进程的推进,绿色基础设施与PM2.5均处于不断变化中,静态分析绿色基础设施对PM2.5的削减效应具有时空局限性,难以系统揭示绿色基础设施的滞尘除霾机制。此外,现有文献聚焦于城市、街区尺度,鲜有研究基于城市群视角进行区域尺度分析。而PM2.5在空间具有溢出效应[34],高浓度PM2.5区域往往由临近区域PM2.5导致,从中小尺度分析绿色基础设施对PM2.5的削减效应无法排除溢出效应影响。鉴于此,本研究以长江中游城市群为建成区例,从时空动态视角探索2000-2020年绿色基础设施对PM2.5浓度的削减效应及驱动机制,以期为基于自然的气候解决方案(Natural Climate Solutions,NCS)提供可持续发展的生态框架。

1 研究区域

本研究以长江中游城市群建成区作为研究区域。长江中游城市群(20°09′N-33°20′N,180°21′E-118°28′E)地跨湖北、湖南和江西3省31市(图1),是我国中部地区的特大型国家级城市群。气候类型属于亚热带季风性气候,地形以平原与山体为主,年均降水量在800-1943mm,拥有汉江、湘江、洞庭湖、鄱阳湖等自然资源。2022年2月,国务院批复长江中游城市群发展“十四五”实施方案,要求长江中游城市群成为长江经济带发展和中部地区崛起的重要支撑。在快速城市化背景下,长江中游城市群建成区面积不断增加,加之其逐渐承接发达地区的产业转移,致使该地区下垫面生态本底发生改变的同时空气污染问题日益凸出,以PM2.5为主的大气污染物已成为制约长江中游城市群高质量发展的重要因素。

2 研究数据与方法

2.1 研究数据

本研究的数据来源包括建成区面积数据、土地覆盖数据、PM2.5数据以及夜间灯光数据,其通过1km×1km的空间单元网格予以统计。建成区面积数据来源于Science Data Bank(https://www.scidb.cn/en/detail?dataSetId=717696607260246016)提供的中国433个城市建成区边界矢量数据集,时间维度包括1990-2020(每隔5年)共7个年份;土地覆盖数据来源于Google Earth Engine(http://doi.org/10.5281/zenodo.4417809)提供的1990-2020中国逐年土地覆盖数据集(China Land Cover Dataset),涵盖林地、草地、耕地、湿地、水体、灌木、裸地、不透水面以及冰/雪地9种土地覆盖信息,空间分辨率达30m×30m,总体准确率达80%。根据《中国土地利用现状分类》(GB/T21010-2017)的标准,加之灌木在研究区域内占比较少,本研究将林地、草地、耕地、湿地、水体定义为建成区绿色基础设施的主要类型;PM2.5数据来源于圣路易斯华盛顿大学(https://sites.wustl.edu/acag/datasets/surface-pm2-5/#V5.GL.02)的大气成分分析组(Atmospheric Composition Analysis Group)提供的1998-2020中国逐年PM2.5年均栅格数据集,其空间分辨率为0.01°×0.01°;夜间灯光数据来源于Harvard Dataverse(https://doi.org/10.7910/DVN/YGIVCD)提供的跨传感器校正的2000-2020全球“类NPP-VIIRS”夜间灯光数据集(NPP-VIIRS-like NTL Data),其空间分辨率约为500m。

2.2 研究方法

2.2.1老城区与扩张区划分

在快速城市化背景下,长江中游城市群内老城区与扩张区面临的气候威胁(如PM2.5浓度升高)在地理空间上存在差异,其相应的气候适应策略也应当进行分区引导。为了系统分析老城区与扩张区的PM2.5浓度差异,并比较这两种区域的绿色基础设施对PM2.5浓度消减效应的驱动机制,以此为差异性气候适应策略提供依据,本研究基于建成区面积数据将2005、2010、2015及2020年建成区依次划分为老城区与扩张区两种类型区域。其中某年建城区面积为该年老城区与扩张区面积之和,而前一时间段建成区相当于后一时间段老城区,如图2所示。

图2 建成区、老城区与扩张区示意图Fig.2 Diagram of built-up area,old urban area and expansion area

2.2.2消减效应分析

尽管大量研究已经证实绿色基础设施存在滞尘、除霾等功能,但仍存在少量研究对此结论持怀疑甚至相反观点[35-36]。基于此,本研究在系统分析建成区绿色基础设施对PM2.5浓度的驱动机制前,根据削减率公式[19,33]从区域尺度验证2000-2020年长江中游城市群建成区绿色基础设施对PM2.5浓度的削减效应,并对其削减程度进行计算:

(1)

式中,P为绿色基础设施对PM2.5浓度的削减率,其值处于(0%,100%]表示存在削减作用,且值越高表明削减作用越强,在此区间外则不存在削减作用;Cs代表对照区PM2.5平均浓度值;Cm代表实验区(建成区内绿色基础设施区域)PM2.5平均浓度值。本研究参照相关文献[23,37]并结合研究数据空间分辨率,利用GIS缓冲区分析功能设置对照区,即建成区内、绿色基础设施空间范围外500m区域。对照区与实验区地理区位临近,除绿色基础设施要素外,其余要素(气候类型、城市结构等)基本一致。通过对比同一时期对照区与实验区的PM2.5浓度值差异,并进一步计算削减率,可基本研判绿色基础设施引起的PM2.5浓度变化情况。

2.2.3地理探测器模型

本研究采用地理探测器模型[38]解析2000-2020年长江中游城市群建成区绿色基础设施对PM2.5浓度的驱动机制。地理探测器,作为一种空间统计学方法,广泛适用于生态环境、地理遥感及城市规划等领域的影响因子识别及驱动机制解析研究。此方法在城市或区域尺度主要通过挖掘要素的空间分层异质性来测度自变量对于因变量的重要程度,相较于传统统计方法中假设条件过多等处理变量的局限性,具备无线性关联假设等显著特征,能有效避免变量的共线性问题。空间分层异质性表征为层内方差之和小于层间总方差的现象,用q值(qstatistics)度量,表达式如下:

(2)

(3)

SST=Nσ2

(4)

本研究采取地理探测器软件(GeoDetector)进行因子探测与交互作用探测。当地理探测器用于因子探测时,q值反映单类型绿色基础设施对PM2.5浓度的解释力;当地理探测器用于交互作用探测时,q值反映双类型绿色基础设施对PM2.5浓度的交互解释力,通过对比单因子q值及交互作用q值,可判断交互作用的类型,如表1所示。

表1 绿色基础设施对PM2.5浓度的交互作用类型Table 1 Interaction types of green infrastructure on PM2.5 concentration

2.2.4约束线方法

绿色基础设施对PM2.5浓度的削减作用过程错综复杂。实际上,绿色基础设施往往由于受到其他因素例如城市化水平的影响,而无法完全发挥对城市PM2.5浓度的削减作用。

约束线方法[39]是揭示复杂生态系统(包括绿色基础设施)中限制变量(约束因子)对响应变量(驱动因子)约束性作用的方法,其能够刻画响应变量的潜在范围或最大值,进而从散乱分布的数据云中提取关键信息,具体包括四种绘制手段,包括参数法、散点云网格法、分位数回归法和分位数分割法。

本研究参照相关文献[40-41],采取分位数分割法分别探索2005、2010、2015及2020年老城区与扩张区城市化发展对绿色基础设施的约束效应。如图3所示,首先分别绘制老城区与扩张区1km×1km的空间单元中响应变量(绿色基础设施栅格数量)与限制变量(夜间灯光辐射值)的散点图;其次将x轴按照其值域等分为50组,选取每一组中95%的分位数作为边界点(老城区与扩张区各50个),边界点表示限制变量影响响应变量时,响应变量的理论最大值;最后,根据提取的边界点进行非线性拟合以提取最优约束线。

图3 约束线示意图Fig.3 Diagram of constraint line

3 结果分析

3.1 PM2.5时空分布特征

如图4所示,2000-2020年长江中游城市群年均PM2.5浓度演变呈现先升后降的“倒U型”趋势,可划分为3个阶段:2000-2008年,年均PM2.5浓度呈现逐年上升趋势,由2000年的37.0μg/m3增至2008年的52.0μg/m3,上升率达40.5%,空气质量逐年恶化;2008-2013年,年均PM2.5浓度处于48.3-54.9μg/m3范围内,总体保持较高且稳定态势,最高值54.9μg/m3发生在2011年;2013-2020年,年均PM2.5浓度呈现下降趋势,由2013年的50.9μg/m3下降至2020年的29.4μg/m3,下降率达42.2%。依据世界卫生组织(WHO)发布的《空气质量准则》中的目标值(15、25和35μg/m3),以及中国《环境空气质量标准(GB3095-2012)》中的年均浓度限值(15和35μg/m3),将长江中游城市群PM2.5浓度划分为0-15μg/m3、15-25μg/m3、25-35μg/m3、35-45μg/m3、45-55μg/m3、55-65μg/m3与65-75μg/m3七个区间,其中低浓度(PM2.5浓度<国家二级标准35μg/m3)比重呈现先降后升的趋势,而高浓度(PM2.5浓度>55μg/m3)比重呈现先升后降的趋势。

图4 2000-2020年长江中游城市群PM2.5浓度时序演变特征Fig.4 Temporal evolution characteristics of PM2.5 concentration in urban agglomerations of the middle reaches of the Yangtze River from 2000 to 2020

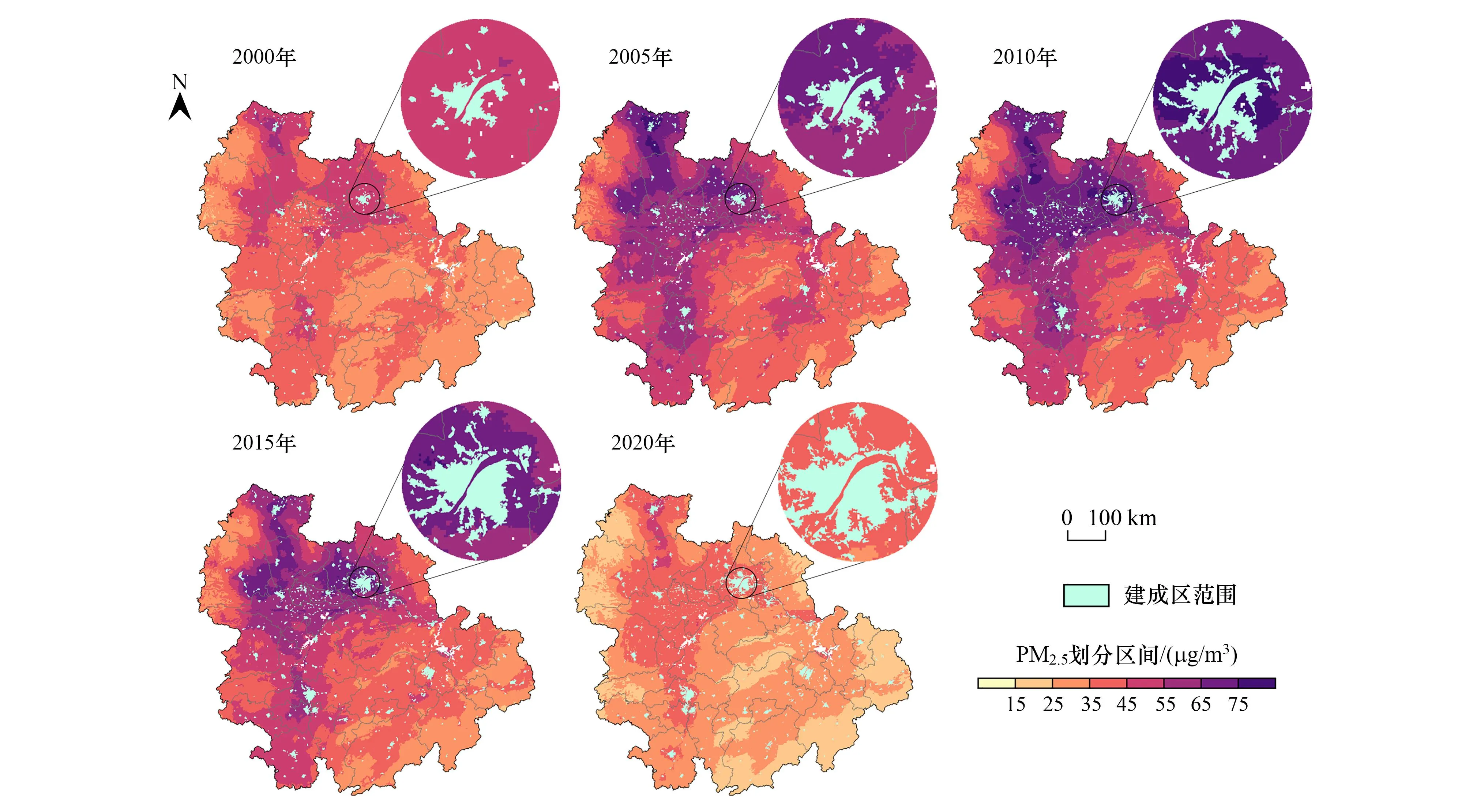

为探究2000-2020年长江中游城市群PM2.5浓度空间演变特征,依次选取2000、2005、2010、2015与2020年数据进行空间可视化,如图5所示。2000年PM2.5浓度总体较低,其中高于45μg/m3的区域主要分布在湖北省各城市;2005年城市群PM2.5浓度总体上升明显,PM2.5浓度高于45μg/m3的区域扩散至湖北省及湖南省绝大多数城市;2010年城市群PM2.5浓度高于65μg/m3的区域大范围出现,主要在湖北省呈连片状蔓延,少量呈斑块状集聚在湖南长沙;2015年城市群PM2.5浓度总体呈下降趋势,除武汉、孝感、宜昌、襄阳、荆门等城市PM2.5浓度依然高于65μg/m3外,其余城市PM2.5浓度均得到不同程度缓解;2020年城市群PM2.5浓度整体下降显著,除襄阳、荆门外,其余城市PM2.5浓度普遍低于45μg/m3,尽管如此,仍有超过长江中游城市群总面积1/4区域的PM2.5浓度超过国家二级标准35μg/m3,空气质量未达标。总体而言,伴随城市化快速推进,建成区范围不断扩大,2000-2020年长江中游城市群PM2.5浓度呈现由西北向东南级差化递减的两级分化格局。

图5 2000-2020年长江中游城市群PM2.5浓度空间演变特征Fig.5 Spatial evolution characteristics of PM2.5 concentration in urban agglomerations of the middle reaches of the Yangtze River from 2000 to 2020

为进一步对比城市扩张过程中建成区、老城区以及扩张区的PM2.5浓度特征,依次对2000、2005、2010、2015与2020年份中各类型区域内PM2.5浓度值进行统计,如图6所示。长江中游城市群建成区PM2.5浓度与总体PM2.5浓度时空演变规律相一致,呈现“倒U型”趋势。此外,老城区PM2.5浓度始终高于扩张区,与相关研究结论相符[42],其中最大差值为2.0μg/m3,发生在2010年,最小差值为0.6μg/m3,发生在2020年,表明伴随快速城市化的持续推进,新老城之间PM2.5浓度差异呈逐渐缩小趋势。

图6 2000-2020年长江中游城市群老城区与扩张区PM2.5浓度比较Fig.6 Comparison of PM2.5 concentration between the old urban area and the expansion area in urban agglomerations of the middle reaches of the Yangtze River from 2000 to 2020

3.2 绿色基础设施对PM2.5浓度消减效应分析

长江中游城市群实验区(建成区内绿色基础设施)与对照区(建成区内、绿色基础设施空间范围外500m区域)的PM2.5浓度消减效应分析结果如表2所示,对应5个时段(2000、2005、2010、2015及2020),削减率分别为2.7%、3.1%、3.2%、3.0%、3.0%。一方面,表明长江中游城市群建成区绿色基础设施对PM2.5存在削减效应;另一方面,从整体削减水平来看,绿色基础设施对PM2.5的削减率整体不超过4%,与相关区域尺度的研究结果一致[33],表明建成区绿色基础设施对PM2.5的削减效应目前仍较为有限,这主要是由于PM2.5浓度的变化涉及经济、社会、产业、生态等多维度因素,相对于其他因素,绿色基础设施的面积比例、植被结构、植株生长情况等自身条件致使其对PM2.5的消减效应存在局限性。

3.3 绿色基础设施类型对PM2.5浓度的驱动机制

为探索建成区绿色基础设施类型对PM2.5浓度的驱动机制,本研究基于地理探测器的因子探测功能与交互作用探测功能,分别探测2005、2010、2015及2020年林地、草地、耕地、湿地、水体对PM2.5浓度的解释力(q值)。

如图7所示,就单因子解释力排序而言,林地对PM2.5浓度的解释力最高,老城区与扩张区四年平均解释力分别为0.63、0.73。其作用机理为林地中的植被通过滞留或停着、附着以及黏附3种干沉降方式使颗粒物沉积在其叶片、枝干等部位,从而降低周围的PM2.5浓度;其次为草地和耕地,老城区四年平均解释力分别为0.53、0.30,扩张区四年平均解释力分别为0.66、0.39。就草地来说,其与林地中的茂硕乔木相比冠层粗糙度较低,但依然发挥重要的滞尘、除霾等功能,对大气中的悬浮颗粒物、气溶胶性质污染物具有吸附作用;对耕地而言,其具有增加与削减PM2.5浓度的双面性。一方面,耕地能够通过植被叶片干湿沉降效应降低PM2.5浓度,另一方面,农田秸秆焚烧也会造成PM2.5浓度偏高,此外,大部分耕地在闲置时具有裸地性质。本研究结果表明在长江中游城市群,耕地对PM2.5浓度的影响主要表征为削减效应,这意味着耕地保护不仅关乎农业生产与粮食安全,对于应对气候变化也具有重要意义;湿地则在老城区与扩张区对PM2.5浓度的解释力始终较弱。总的来说,各因子对PM2.5浓度的解释力在老城区总体呈现出林地>草地>耕地>湿地、水体的规律,而在扩张区呈现出林地>草地>耕地、水体>湿地的规律。

图7 2000-2020年长江中游城市群老城区与扩张区驱动因子探测结果Fig.7 Detection results of driving factors for old urban area and expansion area in urban agglomerations of the middle reaches of the Yangtze River from 2000 to 2020

对比老城区与扩张区,扩张区大部分单因子解释力均显著高于老城区,尤其对于水体来说最为明显,其在老城区对PM2.5浓度无显著影响,而在扩张区仍具有解释力,最高达0.38发生在2010年,表明扩张区绿色基础设施对PM2.5的削减效应较老城区更强。主要原因有两点:一方面,扩张区相对于老城区在经济、社会发展方面仍处于起步阶段,城市建设用地比重较小,各绿色基础设施用地比重相对老城区较大,对PM2.5的削减效应更高。另一方面,老城区与扩张区中绿色基础设施的斑块分布形式存在差异,扩张区在未发展前绿色基础设施斑块分布较为完整,而老城区绿色基础设施斑块受社会、经济、产业等多重因素影响较多呈破碎化分布。相关证据表明,绿色基础设施的破碎化程度越高,对PM2.5的削减效应越弱[43]。

由地理探测器的驱动因子交互作用探测结果可知,绿色基础设施各因子具备单独降低PM2.5浓度功能的同时,也会呈现协同削减PM2.5浓度的耦合效应,主要包括(单因子)非线性减弱作用、非线性加强作用以及双因子增强作用,如图8所示。在四个时段的老城区与扩张区中,林地与耕地存在单因子非线性减弱作用,而与草地、湿地及水体主要存在双因子增强作用,其中林地与湿地的交互作用最强,在老城区与扩张区四年平均交互解释力分别为0.85、0.87;草地与耕地主要存在非线性减弱作用,与湿地及水体主要存在单因子非线性减弱作用;耕地与水体在2005、2010年老城区内表征为双因子增强作用,随时间推移在2015、2020年表征为单因子非线性减弱作用。在扩张区内,耕地与湿地主要表征为单因子非线性减弱作用,与水体主要表征为非线性减弱作用;湿地与水体主要存在非线性加强作用。结合单因子解释力可以发现,尽管单因子湿地对PM2.5浓度的影响较弱,但是其与林地或水体的混合绿色基础设施用地配置对PM2.5浓度的消减效应均高于林地或水体的单独作用结果,能够显著改善空气质量。

图8 2000-2020年长江中游城市群老城区与扩张区驱动因子交互作用探测结果Fig.8 Detection results of driving factors′ interactions for old urban area and expansion area in urban agglomerations of the middle reaches of the Yangtze River from 2000 to 2020Y代表有显著性差异,N代表没有显著性差异

3.4 绿色基础设施与城市化水平的约束效应

由图9可知,2005、2010、2015及2020年老城区与扩张区的绿色基础设施均受到城市化水平的约束效应,其约束线形态均属于指数型且随时间推移基本保持不变,其中老城区的拟合度(R2)在0.66-0.82之间,而扩张区拟合度维持在0.71-0.88范围内,拟合效果均较好。这主要是由于在过往的发展模式下,自然环境逐渐被人工环境大规模侵占、可透性的绿色基础设施用地逐渐被硬质化的建设用地(不透水面)替代,土地用途的功能转换导致绿色基础设施用地比例较低。这说明过往的城市化发展模式是导致建成区绿色基础设施对PM2.5浓度的削减率整体较低(不超过4%)的主导因素。因此,在未来城市群的发展模式中应当重视对绿色基础设施的保护,从科技创新、规划管控、公众参与等方面扩大城市化对绿色基础设施的“促进效应”,减少“约束效应”。

图9 2000-2020年长江中游城市群老城区与扩张区绿色基础设施与城市化水平的散点图及约束线Fig.9 Scatter plots and constraint lines between green infrastructures and urbanization levels for old urban area and expansion area in urban agglomerations of the middle reaches of the Yangtze River from 2000 to 2020

对比老城区与扩张区约束线的阈值效应,当夜间灯光辐射值处于0-25 nW cm-2sr-1区间时,扩张区绿色基础设施阈值(约束线内绿色基础设施散点数量占总绿色基础设施散点数量比值)明显高于老城区,表明在同等城市化水平地区,扩张区的绿色基础设施用地比重相比老城区较大,致使其对PM2.5浓度的削减效应更强。在快速城市化进程中,老城区往往以牺牲生态环境为代价推进城镇化建设,而随着时间推移,生态发展的理念日益深入到城市或区域规划中,导致扩张区往往吸取老城区发展经验,改变其固有发展模式,重视对绿色基础设施的管控与保护。

4 讨论

4.1 削减率与消减效应

尽管本研究从城市群尺度证实绿色基础设施对PM2.5存在消减效应,但从计算结果来看,削减率整体不超过4%,削减效应依然较低,表明绿色基础设施的消减效应存在局限性,并非随着PM2.5浓度的升高而增强,这与部分研究基于“削减量”得到的结论不同[10,22]。“削减量”、“滞尘量”是由植被的面积、结构等特征以及大气颗粒物浓度两个因素共同决定,而“削减率”反映PM2.5削减量与PM2.5未削减量(或总量)的比值,是绿色基础设施对PM2.5削减能力的直接体现[33]。以“削减量”、“滞尘量”等指标研判绿色基础设施对空气污染的贡献程度由于缺少对照组,易夸大滞尘、除霾能力。

从削减率变化来看,其与PM2.5浓度在时序上的“倒U型”趋势不同,呈现先增加,再减少,后逐步稳定的非线性态势。这在本研究可被解释为:2000-2010年期间,长江中游城市群城市化快速发展,由此排放出大量工业气体引发PM2.5浓度升高,与此同时城市空间的不断扩张致使建成区绿色基础设施面积增加,导致其对PM2.5的削减效应也呈现增加态势;2010-2015年期间,长江中游城市群PM2.5浓度略有下降且城市空间扩张速度减缓,建成区通过扩大区域来增加绿色基础设施面积的方式受阻,且其自身内部的绿色基础设施用地被居住、商业等功能用地等不断侵占,因而出现消减率下降的现象;2015-2020年期间,大气污染防治等绿色发展策略不断深入区域治理中,PM2.5浓度下降显著,相对于2000年,绿色基础设施由于逐渐得到管控与保护,其对PM2.5的削减总量较小,但对PM2.5的削减率却更强且逐渐稳定。综上,以“削减率”进行计算能够从时间尺度客观解释长江中游城市群建成区绿色基础设施对PM2.5消减效应的驱动机制。

在城市建设过程中,源头控制依然是目前主要的空气污染治理手段,但伴随城市化的快速发展,生态保护战略深入、科技水平提升、绿色基础设施配置优化、植被群落结构改善等因素均会导致绿色基础设施对PM2.5浓度的削减效应提高。此外,城市群建成区中绿色基础设施面积比例的增加也会一定程度减少其他城市功能用地(如居住与工业用地)的面积比例,间接提升空气质量。因此,绿色基础设施在大气污染防治中的作用仍不可忽视。

4.2 不足与展望

在城市群尺度通过多源时空数据评估绿色基础设施对PM2.5浓度的削减效应,能够为区域尺度以自然为本的气候解决方案提供理论贡献与实证分析价值。然而,本研究以1km×1km空间网格为基本单元进行研究忽视了可塑性面积单元问题(The Modifiable Areal Unit Problem),与以市县等行政单元为尺度的研究相比,是否存在差异性结论仍需要得到验证。另外,本研究选取的案例研究区-长江中游城市群仍处于快速发展阶段,后续将展开与其他城市群如长江三角洲城市群的对比研究。

5 结论

本研究以长江中游城市群建成区为例,基于2000-2020年多源面板数据分析其PM2.5浓度的时空演变特征,从时空动态视角探索绿色基础设施对PM2.5浓度的削减效应及驱动机制,并剖析城市化水平对绿色基础设施的约束效应,为长江中游城市群城市化与环境保护协调发展提供政策启示。其主要结论如下:

(1)2000-2020年期间,长江中游城市群年均PM2.5浓度在时序上呈现先升后降的“倒U型”趋势,拐点最高值54.9μg/m3发生在2011年;在空间上年均PM2.5浓度总体呈现湖北>湖南>江西的空间分异特征,由西北向东南级差化递减。

(2)2000-2020年期间,长江中游城市群建成区绿色基础设施对PM2.5存在削减效应,但历年削减率值均较低整体不超过4%,其中扩张区的削减效应始终显著高于老城区。

(3)就绿色基础设施类型来说,在长江中游城市群老城区与扩张区均呈现林地对PM2.5浓度的削减作用最强、草地与耕地次之的规律;绿色基础设施的组合配置也会呈现协同削减PM2.5浓度的交互效应,其中林地与湿地的交互效应最强。

(4)长江中游城市群建成区绿色基础设施对PM2.5的削减效应受到城市化水平约束,其中扩张区受到的约束效应要低于老城区。