极边第一城

2024-01-25三只眼

三只眼

云南的腾冲,一个别致好听又好记的地名,略带有潮湿的气息,引人遐想。不过我猜测腾冲的名字大概和这里的火山地热有很大关系,几千万年来由于地壳的不断运动和变化,加之印度洋板块的挤压冲撞,在这里形成了一种独一无二的地理地貌和特殊的地质结构。这里火山是成群的,以打鹰山为中心,周围排列分布着多座火山,喷发面积约30 平方千米,留下今天遍地的火山石和丰富的地热资源、著名的热海大滚锅,地热温泉达80 度,来到热海地质公园,远远的硫黄味就扑鼻而来,热浪在水池里翻着滚着。来到这里一定要泡一泡温泉浴, 会让人神清气爽。

阳光、蓝天、洁净的空气,是大自然赐予腾冲人最好的礼物,当我们从冰天雪地的北京来到满目翠绿的腾冲,浑身上下依然裹着厚厚的羽绒服,接机的张师傅笑个不停,说不用问就知道这班飞机是北京过来的。据张师傅讲,腾冲最冷的气温也就在0℃~ 6℃之间,冬天很少有低于0℃的,据说腾冲是最适合人类居住的地方之一。

腾冲的天总是湛蓝湛蓝的,蓝得有点让人着迷,云是那么的白,那么的低。当风起云涌时,有的云会从你的身边轻轻掠过,仿佛人在云中行走一般,触手可及。也有人说,这里是离天边最近的地方。来到腾冲做一次深呼吸吧,洁净的空气、湿润的暖风、天然的“氧吧”,可以把五脏六腑“洗”得干干净净。

悠悠和顺

来云南腾冲不到和顺看一看、游一游,不算是一次完美的旅游。跨过和顺乡的小石桥,一群大白鹅向我们扑来,像欢迎老朋友一样,扑扇着翅膀。村口用火山石砌成的围墙上挂着大幅的红色条幅“和谐生活在古镇景区”非常醒目。不用提示,我们正在亲历着、感受着和顺人与人、人与环境之间那种自然、亲密、和谐的氛围。一群自在的游人正在村口大榕树下吃着香喷喷的豆粉;不远处的小河边一位老者正忙活着撒网捕鱼;运肥的拖拉机旁若无人地从身边疾驰而过,好像外来的游人对他们的生活没什么干扰似的。每个人都有亲切、甜美和善良的笑脸。

和顺虽然也是农村,但当地人的生活是富足的,这大概和早年和顺人走缅甸、印度经商见过世面有很大的关系,和顺《阳温礅小引》――一部早年云南山里人的“出国必读”。“小引”中唱到“吾腾冲,田地少,而且薄瘦”“不得已,为家贫,不得不走”,而最直接最能挣到钱的解决办法就是“穷走夷方,急走厂”。“夷方”旧时指国外,对腾冲而言,最近的就是缅甸、泰国、印度,“厂”则是指缅甸北部的猛拱、帕敢、抹谷一带的玉石、宝石矿山,也有少数的银矿山。

如今和顺人再也不用因为生计而远走他乡,在和顺乡大大小小的珠宝店几十家之多,可以购买一些珠宝、玉石、小挂件当纪念品带给自己的亲朋好友。同行的朋友在村口小店买了一副玉石手链,只花了15 元。

我们走进一户农家院落歇脚,主人姓陶,很是热情,沏茶倒水,拿出干果招待,热情得让我们不知怎么感謝才好。陶先生拿出老辈时代古旧照片让我们拍摄,照片上老人精神矍铄,身着明清时期服装,庄重富贵,很显大家气魄。另外他还拿出许多前辈留下的“洋玩意”,如打火机、饼干桶、西式皮箱、洋油灯等物品,陶先生说由于和顺人早有的经商意识,给后代带来丰衣足食的生活,老人们留传下来的家什现在也被当成一种怀旧的物品保留下来。

我也注意到在主人家院落的正中央有一块活动的方砖可以起开,据陶先生讲,在和顺每逢过年的时候,家家户户都要在自家的院中央种上一棵吉祥树,预示着来年家人平平安安、和和顺顺、万事如意,这种风俗习惯不知从什么时候开始流行的,一直延续到今天。

和顺村里许多独门独院的两层小楼都是用上等的木材建造而成的,木板表面不做涂料处理,全部为木头本色;花鸟鱼虫、飞禽走兽也是浅雕木刻,透着和顺人的雅致、谦和及不张扬的性格。打开和顺人家的每一扇窗户,向远望去,都是一幅亮丽的田园风景画。和顺的街道、房屋和生活是那么的自然安适,在我看来和顺乡是中国最美丽的乡村之一,不信,你也来看一看。

进了和顺抬头看,最好的位置就是号称“中国最大的乡村图书馆”。图书馆内以近70000 册藏书蜚声中外,两组角楼相连接的小白楼坐落在绿树和花草之间。图书馆始建于1928 年,主楼建筑为中西合璧式土木结构楼房,副楼则以西式别墅风格为主,中西合璧相得益彰,时有老人和孩子进进出出,老式的借书柜依然是手工翻阅图书目录,让人重新感受寻找图书的乐趣。超大的阅览书桌,几十个人围在一起看书也不觉得拥挤。图书馆是由乡里旅居缅甸的华侨为振兴家乡文化教育事业兴建的。馆内藏有古今图书、地方文献、报纸和杂志等。干净的阳光从窗外洒了进来,照得每个人暖洋洋的,人们在这里可以静心阅读,我想生活在这里的和顺人真的很幸福。

腾冲“全素宴”

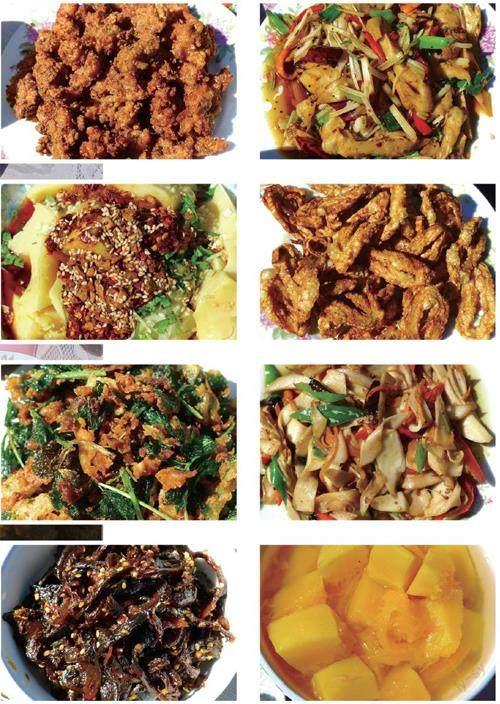

腾冲的菜虽然不在中国八大菜系之列,但是很有特点,辣、鲜、香、酸,甚至有点奇怪的苦。在龙华找到一家普普通通的农家“全素宴”,上上下下差不多有十几样菜,据说真正的“全素宴”能有上百种之多。全素宴里的面鱼,虽然样子有点憨憨的,但是仍能看出来鱼的模样。因为鱼身的表面做出了和鱼鳞相似的质感和颜色。面鱼的浇汁比较有特色,以腾冲当地的农家豆豉为主,加上各种云南盛产的辣椒及香料,融合成独一无二的腾冲味道。咸香、微辣,还带一点点的酸头,五味杂陈,甚至有一点点说不上来的似曾相识的味道。虽然浓油赤酱,但在表面撒上一小把嫩绿的香菜,素鱼立马变得清爽了许多。豆制品一定是腾冲素菜的主角,在腾冲有“一块豆腐一桌菜”之说,譬如炸豆腐、豆腐丸子、米豆腐、豆花、稀豆粉、酱香豆腐、包浆豆腐、菜豆腐、毛豆腐、豆腐乳、豆腐鱼等等,花样翻新不胜枚举,但是味道各不相同。腾冲素餐一般又以各种烹炸食物为多,看上去几乎难以区分荤素。类似于炸素大肠、炸素酥肉、炸薄荷、炸素丸子、炸素茄盒、炸素鱼之类,外观上几乎和荤菜没什么两样,尤其是口感酥、香、脆,非常好吃,比荤菜多了一分清爽。

蜀身毒道

我一直以为能称之为“丝绸之路”的只有一条线路,那是指由西安往西,通西域到印度、西亚等国进行贸易往来的唯一通道。殊不知到了腾冲才觉得自己孤陋寡闻,在腾冲还隐藏着一条在汉代就有的丝绸古道,它叫“蜀身毒道”,是我国西南地区通往南亚、欧洲最古老的道路。此道早在2000 多年前的西汉时就已经开发,“蜀”是指四川,“身”是对印度的古称,“毒道”大概是对这条险恶道路的一种描述或称谓吧。在高速公路发达的今天,即使坐在舒适的汽车里,行驶在崇山峻岭之间,一望无垠的深沟河谷,依然让我们这些城里来的人感觉胆寒。从保山通往腾冲的路上,主持人晓岚经常是两眼紧闭,采取眼不见头不晕的办法,熬过了整整3 个小时的路程。在这条布满石头的古道上,仍然可以听到马铃叮叮,大批的茶叶、丝绸、布匹、盐巴、玉器运进来带出去,只是赶马的人换了一茬又一茬。在我们准备回保山的路上,一对青年男女赶着七八匹小马帮在悠悠前行。前方的小村子中的客栈、牌匾和青石板上被马蹄踩出的一行行印记,已经告诉了我们过往的一切。我仿佛看到了昔日一眼看不到头、叮当作响的马帮队伍,还有赶马人在蜀身毒道上艰辛行走的身影,生活中再险恶的毒道也阻挡不住腾冲人对追求美好生活的脚步。

腾冲大救驾

来到腾冲,小吃不能不尝,腾冲特色的大救驾、饵丝、饵块、米线、豆粉、大薄片、棕包等小吃数不胜数。尤其是大救驾,是腾冲家常的名小吃,餐馆、小吃店几乎都有的卖,很便宜,一般10 元左右就能买一盘。它是用糯米做成的,泡软、轻煮,再上炒锅加油热炒,光配料就不少,鲜肉、火腿、煎鸡蛋、番茄、白菜、豌豆尖、小香葱、辣椒等。不仅好吃、好闻,加上红、白、绿配料的颜色又好看,只要在滚水中轻煮几下,放上调料一炒,嘿!一盘香喷喷、热腾腾的大救驾就呈现在眼前。不过后来想一想,就是饵块吧,为什么还有一个“大救驾”的名字呢?陪同的老张看出了我们的不解,给我们讲述了一段传说故事。据说明朝灭亡后,李定国、刘文秀等大西军于1656 年拥永历帝朱由榔辗转来到昆明。两年后,清军三路入滇,吴三桂率军逼近昆明,永历帝与李、刘二将率军西走。至腾冲时,曾几度断炊,危及性命,腾冲老百姓将炒饵块奉上,永历帝叹道:“这真是救了朕的大驾。”因此,腾冲炒饵块就被称“大救驾”。“大救驾”与炒饵块不同的是,切成三角形的饵块薄如纸,不放酱油,只用盐调制咸味。因此,其色彩如水粉画,清新明快,食之,味道也较清爽,香辣适度,别具一格。