只有微距可以看见

2024-01-23林恩

从事微距生态摄影已经十几个年头,这些年我不停地去户外,用镜头观察自然中的生物,渐渐积累了一些对自然变化规律的认知,也对生态环境有了更深刻的认识。在此过程中体会到的一切,是我坚持与乐此不疲的理由。

每年,我都会给自己制定摄影计划,比如前几年收集各种奇形怪状的菌类;这两年收集本地蛇类。因为白天要工作,所以大多数的拍摄时间都安排在晚上。隔三差五独自在深夜上山,听起来似乎有些不可思议,但我对黑夜却有了一种说不上来的情感。

菌生万物

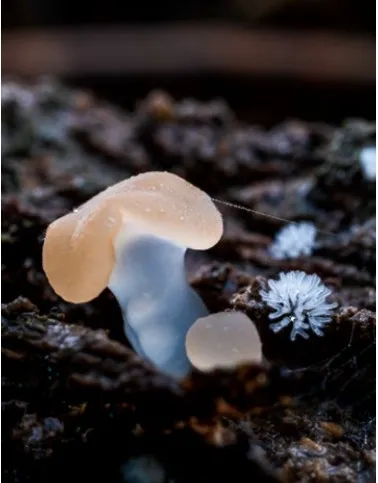

蘑菇十分常见,通常在雨季的森林中,自家的院子内,甚至在拖把上也能找到。起初我一直以为菌类只有我们认知中的蘑菇这一种,后来通过微距摄影才发现,菌类品种繁多,形态各异,而且很容易拍出漂亮的照片,这主要是因为它们小巧、与众不同的长相。

通常我会选择在田园、树林,甚至农村堆放的柴堆里去寻找菌类。浙江的雨季有时会持续很长时间,潮湿的环境很容易长出菌类,像是树林中枯死的树木烂叶,田间菜园用来爬藤的搭架……这些都是我寻找的目标。拍摄只能在雨季进行,因为很多菌类一见太阳就消失了,特殊的天气下,除了对相机的防护要注意,还要格外注意安全,因为山上排水状况不定,十分危险。

拍摄菌类,我不挑,只要看到都会观察一下。我尤其喜欢一些透明的、小小的菌类,通过微距拍摄放大看,感觉很神奇。2022年上半年,我花了几个月时间在山上拍摄菌类,同时用几台相机记录菌类的延时摄影。那段时间几乎每天都在做重复的事情:寻找菌类的初生决定点位、收卡和导数据。为了拍摄,中途生病我一边打点滴,一边还在坚持。不过,最后的作品有幸成为CCTV17《菌生万物》纪录片中的素材,也入围了全国青年摄影展。

虽说菌类不会跑不会动,但要拍好,不是件易事。

多年来,我几乎都在较为固定的山间拍摄菌类,所以对周边环境比较了解。雨季来临时,我会先观察森林中的枯树与落叶层中死亡的树根,寻找菌丝的痕迹。当然,我也捡了很多枯树根带回家,一部分放在乡下的院子里模拟自然环境,一部分放入收纳箱中尝试室内培育。但事实是,自主培养效果并不理想,可能是受到湿度、温度等各方面的影响,不但没养出菌,反而让枯树根腐烂发臭。但院子里还是有一部分菌类成功生长出来,于是我把它们搬到室内拍摄(室内布光方便)。无奈的是,我这么一搬,它们在我拍摄几小时后开始死亡。我这才意识到可能是突然改变的环境,影响了菌类生长,特别是那些非常小的菌类,更容易受到影响。

一想到雨季随时都会停止,如果拍不出来,就得再等一年,我心里就五味杂陈。看着院子中冒出菌类的树根,我决定就地拍摄:三脚架、灯光、接电……布好设备后,我守在一旁注视镜头,以免菌类生长过程中脱焦。有了成功的开始,我就想直接在山上拍,这样还能抽身在周围寻找新的拍摄机位。

可真的回归实地拍摄了两天,我才发现要面对的问题更多。比如相机防水、长时间的设备供电等等,但这些还算小问题,我买了些农用薄膜,在拍摄点位搭建小型的塑料棚,在上面盖上保养路面用的棉布。最开始拍摄时用的闪光灯是电池供电,但遇上需要持续拍摄2天以上的情况时,电量就不够了,为此我小心翼翼地定时给闪光灯换电池,但过程中很容易就会碰到相机,导致拍摄前功尽弃。之后,我找到朋友帮忙组改闪光灯,让它能直接通电源,也可以加装电池,这样就可以同时配备电小二(户外便携电源)。

慢慢调整好这些细节后,拍摄才顺利推进。在自动拍摄的时段,我就去周边寻找菌类,准备好新的拍摄点,以减少时间上的浪费。

潮湿地等待

通常来讲,许多微小的菌类很怕温度的变化,也十分脆弱。有些菌类是我从落叶层中翻出来的,等我架好器材拍摄,发现它们已经枯萎,而有些则在我翻找过程中就被碰坏了。所以寻找菌类时要很小心,要像考古一样谨慎对待。

拍摄大型菌类就相对容易得多,只要观察生长周期,计算拍摄的时间与张数就好。不同的环境下,不同的枯树上都会有不一样的菌类,比如翻倒的枯松树上容易找到鹅绒菌。草食动物的粪便也要仔细观察,上面可能会生长菌类。

看好点位后,我一共在山上放了4台相机,虽然都在同一座山,但设定的位置不同,所以常常担心被人捡走。于是,在拍摄期间,我基本就在山脚的路口守着,吃的喝的放车上,雨下大了就躺在车上休息。庆幸的是,我选择的地点刚好在妻子老家,一个比较小的村落。雨季山上并不会有人,村子周边的人也都和我熟悉,不会觉得我行为古怪。拍摄得差不多时,雨季也结束了。于是,我开始去丽水的原始森林拍摄,那里是我比较熟悉的地方。

几个月长时间的拍摄,让我变得有些神经兮兮。每次下雨,心里想的念的都是山上的菌类是不是又开始生长了。出去拍摄,看到烂木头、动物的粪便,都要凑上去习惯性地翻一翻,有些直接采样带回家尝试培育,以至于家里有一段时间到处都是“烂东西”。

专一的主题拍摄虽然有些艰难,但这一过程中我确实见识到很多以前没见过的菌类,而部分微小的菌类,我甚至到现在也叫不上名字。只有自己拍摄,才能感受到菌类世界的神奇,它们从无到有,从有到无,也就短短几个小时。有些菌类还可以吃,如野生金针菇,当然我并不会关心它是否能吃,毕竟它们很多都还没黄豆大。

在野外拍摄中,我常常会被许多植物吸引。春天有很多花很艳丽,用富士的胶片模拟拍摄视觉效果很好。我喜欢用富士150-600镜头和XF500定焦镜头拍摄植物。一来可以虚化杂乱的环境,二来拍摄野生植物时很难找到合适的点位,就可以利用长焦镜头解决这个难题。很多时候,我都是拍完才知道,原来我镜头下的植物还有中药材、保护植物等等。之后我也渐渐地对植物有了更多关注。我现在的工作室周围都是花海,无聊时就举起相机随便拍摄些花草打发时间,那里面还能捕捉到昆虫。

昆虫馆中的情绪

用微距镜头,可以捕捉到很多体型比较小的动物,它们的神态被看得一清二楚,有的是蛙,有的是虫子,有的我自己也不认识……但都被我零零散散记录下来。我希望通过自己的视角与感观,来传递那些渺小事物的情绪。不过,这太难了。所以我常常困惑,常常无力,常常反思,我对自然的理解还不够深刻。

后来我发现,我发表在媒体上的作品受到很多人的喜欢,特别是小朋友。我的身份不仅是一个摄影师,也是一位父亲,孩童的喜欢,让我感受到了一种纯粹。

别人称我为“虫师”,这个名号有时让我觉得无比沉重。我只有一双眼睛,比别人多的只有我手中的镜头。有人问我,能否带着他们的眼睛去观察自然。看到,然后知道在看什么,这是我想做的。建设昆虫馆的想法就是那时候诞生的。

我深知仅凭自己昆虫馆是建不起来的,所以好几年过去,这个想法一直被搁浅。后来,因为摄影我与武义花田美地的董事长结识,他给予了我全力的支持,我的想法竟然真的落地了。

昆虫馆建在一片花田中。今年5月开馆后,没想到会有那么多人来捧场。我常在人多的时候站在昆虫馆的角落,在人们一声声“哇!哇!哇!”的感叹中沉沦。遇到好奇的人,我会主动上前讲解。时常有小朋友围着我问奇奇怪怪的问题,也有些孩子对昆虫的兴趣极大,甚至不少会带上他们自己的小昆虫宠物来找我,他们的眼睛闪闪发光。在和他们的接触中,我仿佛回到了小时候,甚至产生了“这条路似乎有很多伙伴”这样幼稚的想法。

(编辑 胡倩)

作者简介

林恩Lynn

花田美地林恩昆虫馆

富士胶片合作

500PX 品牌大使

武义县优秀青年代表

视觉中国签约摄影师

图虫签约摄影师

华为手机样张合作摄影师