庄延龄对中国文学典籍的译介

—— 以《中国评论》为中心

2024-01-23谢志辉

谢志辉

(长沙学院 外国语学院,湖南 长沙 410022)

《中国评论》(TheChinaReview),也称《远东释疑报》(NotesandQueriesontheFarEast),是清朝末年出版于香港的一份综合性英文汉学期刊,该刊创办于1872年6月,停刊于1901年6月,共出版25卷150期,以介绍中国为主要内容,涵盖历史地理、语言文学、政治制度、风俗习惯、对外贸易等各领域,是当时西方了解中国的重要依据和渠道,也是今天研究海外早期汉学的重要文献资料。可以说,“无论是在维多利亚时代的英国汉学史上,还是在晚清中英文学与文化交流史上,《中国评论》都占据着无法替代和无法忽略的地位。”[1]

《中国评论》当时最主要的撰稿人多是在华的外侨,在所有的撰稿人中,最活跃的当属英国外交官、汉学家庄延龄。从1875年在《中国评论》发表第一篇专文起,庄延龄在该刊共发表专文120篇,释疑及其他类文章533篇,撰文总量达到了653篇[2],居《中国评论》作者群体之冠。其中译介中国典籍的文章数量可观,包括译介唐诗、《离骚》、《诗经》等中国重要文学典籍,对十九世纪末和二十世纪初的英国汉学研究产生了较大的影响。本文将以《中国评论》为中心,对庄延龄中国文学典籍译介活动进行梳理与研究。

1 汉学家庄延龄其人

庄延龄(Edward Harper Parker,1849-1926)时任英国外交官,也是著名的汉学家,姓名又译为巴克尔、帕克。他出生于英国利物浦,所受正规教育不多,在从事茶叶、丝绸贸易之后开始学习中文。1869年20岁的庄延龄通过英国外交部的选拔来到中国,在中国多地担任翻译、领事等外交职务,还短暂在中国周边的朝鲜、缅甸等国工作。1894年庄延龄退休回到英国,1896年在利物浦大学担任汉语讲师(Reader of Chinese),后来到曼彻斯特大学担任汉学教授,创立了曼彻斯特大学汉学研究中心,1926年1月病逝于利物浦寓所。

庄延龄是“侨居地汉学家”典型代表[2],在中国工作生活二十多年,对中国的现实有较多直观的了解,其汉学研究领域广泛,包括语言、宗教、历史、民族、贸易等多个方面,在《中国评论》《教务杂志》《亚洲评论》等众多刊物上发表大量研究文章,还出版了JohnChinaman,China,PastandPresent,ChinaandReligion,AncientChinaSimplified等汉学研究著作。庄延龄勤奋自律,人们常用“精力旺盛”“博学”“周全”等词语来形容庄延龄的研究及其治学态度[3]。不过,相比其他“明星”汉学家,目前国内外研究者对庄延龄的关注度不够,已有研究主要关注的是庄延龄的汉语研究成就,尤其是汉语方言研究。杨威[4]曾探究过庄延龄及其研究被人忽略和遗忘的原因,比如作为“业余汉学家”,庄延龄研究随意散漫、不够系统、层次较浅,成就远不如“专业”汉学家,另外其他汉学家如翟理斯、高本汉等也曾对他进行过不切实际的贬低评价,以及他早年缺乏正规教育经历也削弱了他在学术界的威信。但是庄延龄的汉学研究成果真实、丰富、生动、通俗易懂,他以《中国评论》为平台所译介的中国文学典籍是当时西方读者认识中国的一座桥梁,曾为中国文化的传播做出过不可磨灭的贡献。

2 庄延龄对《诗经》的译介

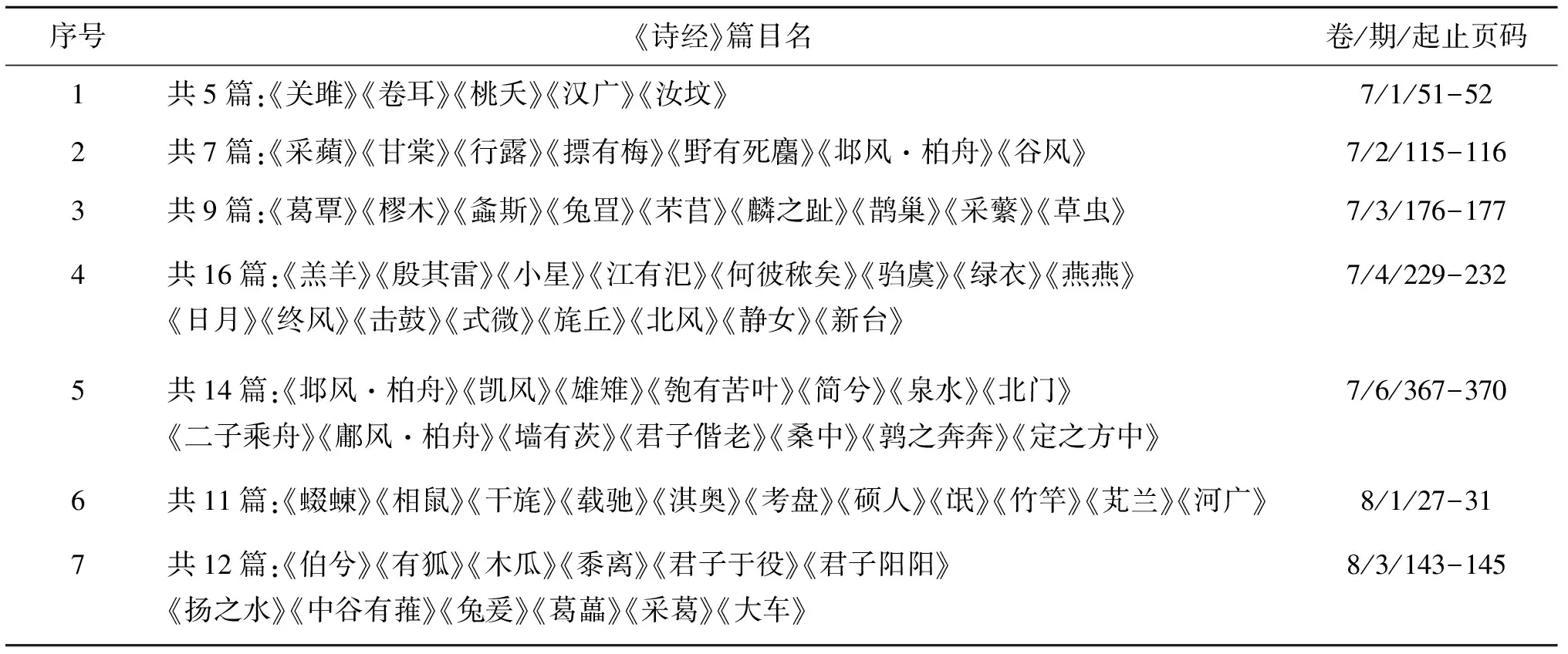

《诗经》是中国诗歌的开端,也是中国最早的一部诗歌总集,庄延龄在《中国评论》译介中国文学典籍正是始于《诗经》。《诗经》在《中国评论》备受关注,该刊翻译和阐释《诗经》的文章共有22篇,其中专文19篇,释疑及其他3篇[5],作者包括庄延龄、湛约翰(John Chalmers)、金斯密(Thomas William Kingsmill)、艾德(Ernst John Eitel)等著名汉学家。其中庄延龄以V.W.X.为笔名在《中国评论》第7卷和第8卷连载专文7篇,共翻译《诗经》诗歌74首,均选自《诗经》中的《风》,他还发表专文1篇对金斯密的《诗经》翻译进行评论(见表1)。

表1 庄延龄译介的《诗经》篇目

庄延龄在《中国评论》发表的《诗经》译文数量超过其他译者,细读其译诗,不难发现他翻译中的特点。首先,原诗的标题都没有保留,取而代之的是该诗在《诗经》中的序号,采取的形式是No.或者Ode加数字,例如《关雎》的译文标题为No. 1,《采蘋》的译文标题为Ode 15。对此译者并没有给出说明,大概是因为汉语《诗经》中的诗歌本也就没有题目,现有标题是后来编者统一添加的,除极少数外一般选取于诗的首句,译者可能觉得标题无翻译的必要。其次,庄延龄的7期译文均定名为TheBalladsofShi-king,其中ballad(民间诗歌、民谣)一词的使用体现了译者庄延龄对于《诗经》的理解和定位,即具有源于民间、口口相传、适于吟唱的特点,同时他将《诗经》看成是纯文学的诗歌集,而以往传播在西方的《诗经》中的作品首先是作为儒学经典著作,而非文学作品。此外,译文中的注释较少,部分篇目完全没有注释,少部分篇目的译文之后有简明扼要的注释,这些注释大多是介绍诗歌的主要意思,也有部分属于解释难点、分享译者感想等。

请看《关雎》前四句的译文:

原文:

关关雎鸠,在河之洲。

窈窕淑女,君子好逑。

译文:

As the osprays woo

On the river ait,

So the graceful lass

Has her manly mate.[6]

译文的词汇和句法都不复杂,一句汉语译成一行英语,两行一组,四行一节,采取第二、四行押尾韵的方式,与英语ballads的特点一致,庄延龄其他的《诗经》译文也同样采用了该体裁,符合英语读者的审美习惯,从而便于他们的理解和接受。从意义上看,译者基本采用直译的策略,在发表的第一篇《诗经》翻译开头,庄延龄写有一段序言,强调了自己的翻译是尽可能的直译,“原文的每一行在译文中都只用一行来表达”,每一行的意义都与中文相应诗行相同,并试图通过翻译“传达原诗文字所表达的幽默、欢乐与绝望”[6]。

3 庄延龄对《离骚》的译介

相比《诗经》,庄延龄翻译的《离骚》知名度更高。1879年,《中国评论》在连载庄延龄所译《诗经》的同时,第7卷第5期309-314页刊载了庄延龄以V.W.X.为笔名发表的TheSadnessofSeparation,orLiSao,这是《离骚》在英语世界的首次全译,在此之前只有对《离骚》的片段英译[7]。同年庄延龄还在伦敦出版了《楚辞》的首个英译本,对于《楚辞》在欧美的传播功不可没。庄延龄的标题翻译较好地表现了“离骚”两字的内涵,与《史记·屈原列传》中“离骚者,犹离忧也”暗合,得到普遍赞许。其译文自然流畅,可读性强,请看例句:

原文:

余固知謇謇之为患兮,忍而不能舍也。

指九天以为正兮,夫唯灵修之故也。

译文:

I knew that reproval was fraught with danger

I strove—— I could not withhold my part;

Ye Heavens! I call you to bear me witness:

’Twas the Prince that I had at my heart![8]

从译文形式看,庄延龄选择了英语读者惯见的诗歌表现形式,四行一小节,第二行和第四行押韵,与当时英国颇为流行的浪漫主义诗体即隔行押韵体一致,客观上对《离骚》在西方的接受起到了积极的作用[9]。同时庄延龄多用感叹句,以体现充沛的情感,增强感染力,也与浪漫主义诗歌传统类似,拉近了英文读者与译文的距离。从意义来看,译文也较为忠实准确地传达了原文所表达的内容,即“我早知道忠言直谏有祸,原想忍耐却又控制不住。上指苍天请它给我作证,一切都为了君王的缘故”。

但是,庄延龄译文的不足也是显而易见的。首先是译文缺乏准确性,这也是学界对其诟病最多之处,英国汉学家翟理斯指出“庄延龄是个草率的译者,译文中有一些严重的错误”[10]。例如,“怨灵修之浩荡兮”中间的“浩荡”意为“荒唐、糊涂”,庄延龄将其翻译为“sloth”(意为“懒惰”),此类词、句理解错误还有不少。其次,庄延龄的翻译和后来的《离骚》译本相比一个明显的差别就是没有任何注释说明与背景介绍,对《离骚》中丰富的文化信息进行了过于简单化、过于归化的删略处理,使原诗的文化精髓无法真正传达到异域文化之中。英国汉学家霍克斯(David Hawkes)评价:“与其说是翻译,不如说是解释。”[10]可以说,庄延龄过于直白的方言口语的使用有损于原文的艺术美,导致“言之无文,行而不远”,例如:“余既滋兰之九畹兮,又树蕙之百亩”庄延龄简单地将其翻译为“I had laboured and trained in the school of Virtue,and chastened a glowing youth”,原文中的形象比喻已经不复存在,译文读者不能体会到原文中的艺术美。由于缺少必要的解释,译文读者无法深入理解,其中的文化信息已经消失殆尽,意境也与原文相差甚远。

当然,庄延龄这样处理是考虑了当时英语世界对中国文化接受能力的客观实际,今人也无需对处于起始尝试阶段的译者求全责备,相反,我们应当充分肯定庄延龄在《离骚》传播过程中所付出的努力及其历史价值。

4 庄延龄对唐诗的译介

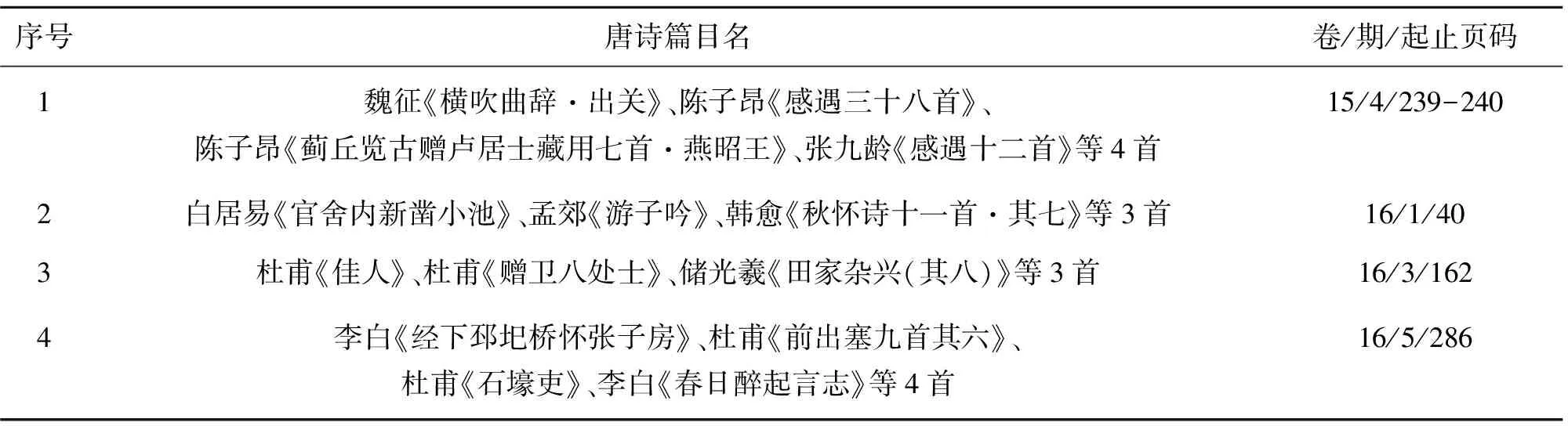

英国虽然早在17世纪就与中国有往来,但介绍和翻译中国唐诗却要比法国、意大利等国较晚,庄延龄是很早注意到唐诗的英国学者之一。有学者指出,“在相当长的时间内,除了《诗经》之外,汉诗被翻译成英语的,都不是中国诗歌的代表作。直到1887年曼彻斯特大学帕克(注:即庄延龄)翻译了一些李白和杜甫的诗”[11]。庄延龄在《中国评论》译介的唐诗见表2。

表2 庄延龄译介的唐诗篇目

从表2可以发现,虽然庄延龄所译唐诗有随意、零散、不系统的缺陷,但所选均为唐代重要诗人,为后来唐诗英译的发展奠定了基础,也开启了唐诗在英语世界传播的先机,其开拓性贡献值得铭记。

在唐诗翻译中庄延龄依旧采用“以诗译诗”的策略,并不总是局限于以原诗文本为中心,而是倾向于使用优美的语言形式,有不少创作、改写的成分,强调译诗的文学审美性。以下为庄延龄所译李白的《春日醉起言志》:

处世若大梦,胡为劳其生?

所以终日醉,颓然卧前楹。

觉来眄庭前,一鸟花间鸣。

借问此何时?春风语流莺。

感之欲叹息,对酒还自倾。

浩歌待明月,曲尽已忘情。

The Drunken Port

Life’s but a vision after all,

What need to make ado withal?

So get we drunk the livelong day,

Sleeping o’ nights the fumes away.

Heigh-ho! What’s that now in the yard?

Methinks it is a little bird.

Say!Master! What’s the time o’ year?

Spring?Then the orioles are here.

Thanks for your song,my little pink!

But some one first give me a drink!

When the moon’s up I’ll sing a song:

“But I forget.Off?” (Yawns) “So long!”[12]

李白的原诗为12行,译诗也为12行;汉诗双数行押韵,译诗按aabb韵式押韵,译者以格律体英诗译汉诗,试图再现原诗格律之美、韵律之美,突显诗歌的文学性。原诗描写作者在醉意朦胧中发现世界已是鸟语花香、春光明媚的幽美境地,译诗则通过一问一答、拟声词、感叹句等方式较好地重现了这一生动、脱俗的场景,表现了诗人忘记一切人间忧虑和烦恼的心境。

但译诗在内容上与原文有所出入,尤其是最后四句,作者李白怕自己过早酒醒,又要回到残酷的现实社会,被种种忧心的事所折磨,因此他还得再喝上几杯,想要陶醉在无忧无虑的世界里。庄延龄的翻译对原意有所曲解,未能体现原诗作者逃避现实、批判现实、及时行乐的思想,且最后一句译得较为突兀,为了与前一行sing a song押韵而增加了so long,这是庄延龄“以诗译诗”策略的体现,也与同时代的汉诗翻译策略相一致,当时“汉学家的中国诗词翻译,普遍比较重视中国古典诗词是‘可以吟唱的歌’这一特性,他们在翻译的过程中刻意讲求译诗的押韵效果,随机增减原诗词句的现象很常见”[13]。庄延龄正是发挥了自己的想象力,对原作进行了不少创造性的改写,在忠实原诗方面有所缺陷。

庄延龄对唐诗的艺术价值有较深刻的理解,所选的唐诗大多为唐代大家之作,也是格律体英译汉诗的倡导者和践行者,为早期英国读者了解中国诗歌做出了重要的贡献。

5 庄延龄英译的特色与不足

庄延龄在中国生活多年,对中国的文学和文化有着浓厚的兴趣和深厚的感情,他翻译的中国典籍众多,为了实现译文在英语世界的广泛接受,其翻译表现出了较强的读者意识。他以译文读者为中心,充分关注目标读者的需求和兴趣,剖析读者的接受能力,适应他们的阅读习惯,以求得到读者的认可,译文的特色较为明显。

具体而言,从形式上看,庄延龄的译文大多为英语诗体,并且押韵,突出“文学”的形式感,这既符合早期汉学家翻译中国文学作品时“以诗译诗”的特点,也与英国国内浪漫主义诗歌的韵律相一致,考虑了读者的阅读兴趣和审美特点,同时译文的语言通俗易懂,说明庄延龄的目标读者为普通的英语大众,而非学术型读者。从内容上看,庄延龄的译文与原文有所出入,他并不拘泥于译文与原文字面上的机械对应,而是根据情况进行增、删、改,以照顾读者的理解力和阅读体验,也很少使用注释来再现翻译中难以保留的原文内容,有利于提升读者的阅读流畅度。从文化意象的处理策略来看,庄延龄主要采用归化的翻译策略,对于文学作品中比比皆是的汉语文化意象,如果他认定读者难以理解或接受,则对文化信息进行简单化、本土化改写,甚至直接忽略。

虽然庄延龄的译作也曾得到“语言亲切,格式工整,韵律优美”[11]的评价,但不可否认,他的中国文学典籍翻译存有较多不足,他的“死对头”,英国汉学家翟理斯曾经讽刺他的译诗为“语言的噩梦”(nightmares of language),“语意转变怪异,押韵方式更加反常”(strange turns and still stranger rhymes)[14]。这些评价固然带有个人情绪,但庄延龄翻译存有不足却是不争的事实。由于没有接受过系统正规的汉语教育,加上理解中国文学典籍本身难度较大,庄延龄翻译中的理解性错误有不少,尤其是对风格、背景、题旨的误读常常招致评论者的非议。此外,庄延龄过于归化的翻译策略,造成原文蕴含的文化内涵被不同程度地扭曲或流失,使译文读者无法全面准确地了解中国典籍。再者,庄延龄有时为了片面追求译文的韵律而“因韵害义”,牺牲了原文的准确性和艺术价值,未能传达原作的精髓。

6 结论

庄延龄是英国汉学界的先行者,他首次在英语世界全译《离骚》,较早关注《诗经》及唐代重要诗人作品的翻译,其开拓性的作用值得研究者铭记。他的翻译目的不同于以往的传教士汉学家,不在于传教和印证基督教的正确性和普世性,其动机来源于自身在中国工作生活多年后对中国文化的兴趣和爱好,正是这份感情让他成为了译介中国文学典籍的先驱。

庄延龄的翻译可读性强,在中国文学典籍的翻译过程中,他惯用英国读者喜闻乐见的、押韵的英语诗体,少注释甚至无注释,注重译文的文学性,对原文改写较多,充分考虑了读者的接受能力和阅读体验,这种翻译策略直至今日仍具有较高的参考价值。

庄延龄对中国文化兴趣广泛,从他在《中国评论》发表的海量文献就可见一斑,但客观来讲存在杂而不精的不足,翻译中的误译不少,离完美的翻译还有差距。不过翻译就是阐释和创造的过程,今天的我们应该用开放、宽容的心态,用历史的眼光来看待庄延龄的翻译。我们应该认识到,在东西方文化交流的初期,他的翻译失误在所难免,我们也应肯定庄延龄译介中国典籍时的善意和勇气,以及他对中国文化在英语世界传播的贡献与价值。