软土地区高层建筑桩基加固技术的应用研究

2024-01-23李明

李 明

(上海勘察设计研究院(集团)股份有限公司,上海 200093)

0 引 言

软土地区地下水埋深浅,且浅部有较厚的软弱土,高层建筑多采用预制桩、灌注桩等桩基础。由于桩基施工质量缺陷,施工速度过快,或者基坑变形过大、滑坡等原因,造成桩基偏位、脱节,甚至断桩等问题[1-3]。桩基质量缺陷往往会造成高层建筑发生不均匀沉降,进而引发建筑倾斜、结构开裂等问题,给建筑的正常使用带来安全隐患。

目前在治理既有建筑不均匀沉降、桩基加固补强、基础托换等工程中采用锚杆静压桩是行之有效的方法[4-9]。但对于桩基加固过程中存在的施工空间狭小、独立承台桩基无补桩空间、高地下水位封桩易渗漏等问题,依然是技术难点。

本文通过对某高层建筑的不均匀沉降原因进行研究分析,针对桩基加固设计施工中遇到的上述技术难题提出了综合治理方法,取得了良好的效果。

1 工程概况

1.1 建筑物概况

某高层建筑为地上11 层住宅楼,建筑长52.80 m,宽15.30 m,高32.55 m。

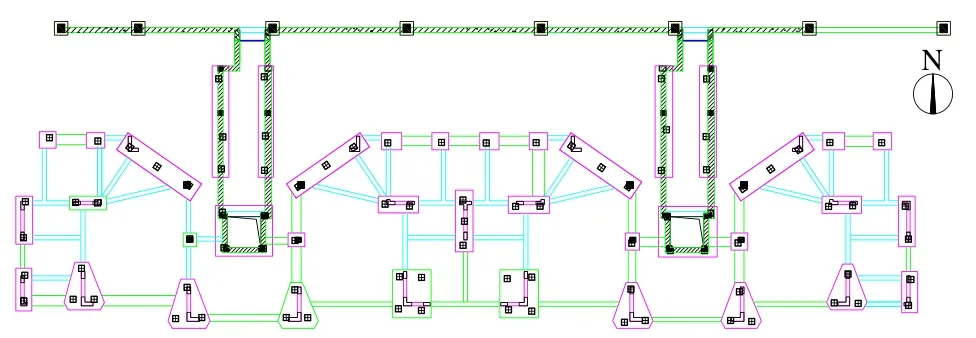

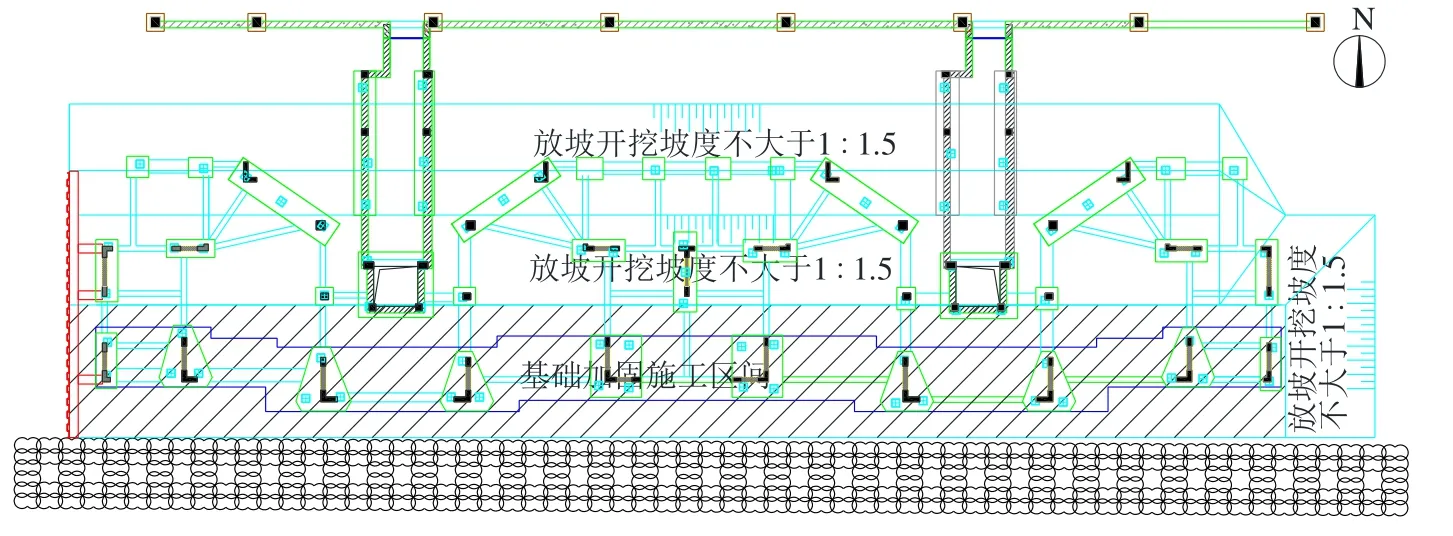

基础形式为独立承台桩基础,基础承台厚800 mm。桩采用预制钢筋混凝土方桩,桩长包括33.0 m、32.0 m、31.0 m,桩端持力层为⑤2粉砂夹粉土层,单桩抗压承载力特征值取1 500 kN。独立承台埋深约5.50 m,无地下室。基础桩位图见图1。

图1 基础桩位图Fig.1 Foundation and pile position

根据检测资料,文中建筑在基坑开挖后出现了部分偏位桩,低应变检测结果I类桩31 根,Ⅱ类桩8 根(总桩数89 根,检测数量39 根),检测报告显示桩身在桩顶以下10.0~13.0 m 左右存在着轻微缺陷。

原设计单位根据规范要求,结合桩基偏位情况,调整了基础承台及连梁的布置,并选取了部分桩进行静载试验,检测结果满足规范要求。

1.2 工程地质条件

本工程拟建场地80.5 m深度内除表层为素填土外,其余均为第四系全新统-晚更新统滨海-河口相、滨海-浅海相及河口-湖沼相形成的黏性土、粉(砂)性土。根据场地内土层结构、岩性、成因等差异,可分为9个层次。

本工程涉及地层包括①1素填土、①素填土、②1淤泥、②2淤泥质粉质黏土、③1黏土夹粉质黏土、③2粉质黏土夹粉土、③3粉质黏土、④1黏土夹粉质黏土、⑤1粉土、⑤2粉砂夹粉土。一般呈水平层理分布。典型地质剖面见图2。

图2 典型地质剖面图Fig.2 Typical geological profile

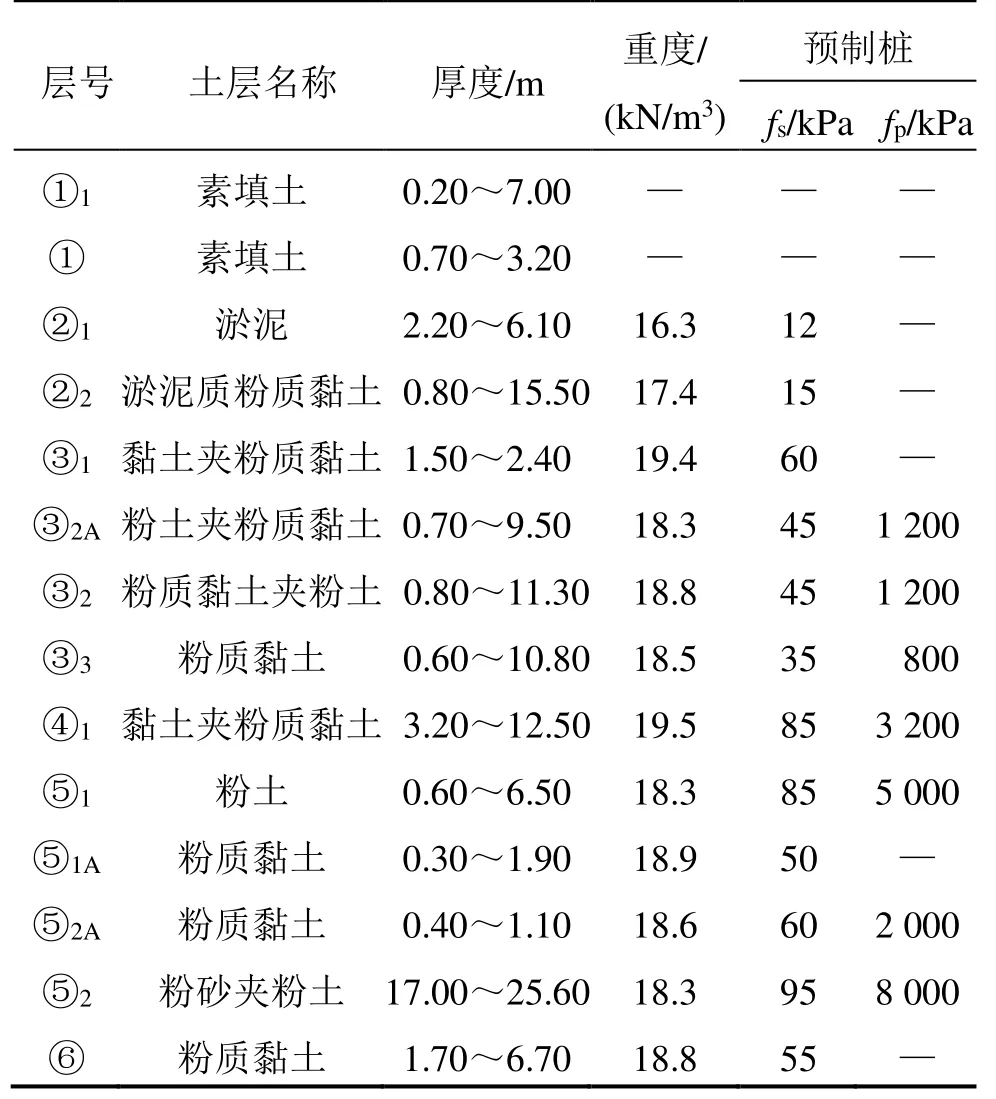

根据岩土工程勘察报告,土层分布及主要物理力学性质如表1所示。

表1 土层分布及主要物理力学性质一览表Table 1 Main physical and mechanical properties of soil

1.3 建筑变形分析

文中建筑在安装电梯时,因井道倾斜超过限值导致电梯无法安装。根据房屋沉降监测数据,建筑北侧沉降基本收敛,但南侧沉降仍不稳定。

根据施工记录,地下一层于2017年7月完成覆土回填,屋面结构于2017年7月7日施工,基础上部主要荷载施加完成。截至2017年10月18日,建筑累计沉降21.41~25.06 mm,沉降变形速率为0.05~0.07 mm/d。

根据监测数据,2018年4月19日至2018年6月9日累计沉降量为1.86~4.27 mm,其中南侧为2.97~4.27 mm,北侧为1.86~2.50 mm,南北向累计差异沉降为0.77~2.41 mm,且差异沉降仍然处于进一步增大趋势。建筑南侧测点的沉降速率超过规范[10]要求的建筑物稳定标准,沉降变形不收敛。

1.4 不均匀沉降原因分析

文中建筑南北向存在不均匀沉降和倾斜,南侧沉降不收敛,表明南侧部分桩基实际承载力未达到原设计要求。桩基承载力不足主要与地层条件、桩基施工、基坑土方施工等因素有关,分析如下:

(1)场地浅部填土、淤泥及淤泥质粉质黏土土质极差,预制桩沉桩施工,如场地处理不到位,打桩机在沉桩施工时易出现陷机、倾斜等,可能造成桩身受损甚至破坏,进而导致桩基承载力不足。

(2)预制桩沉桩过快产生挤土效应,挤土引起的超孔隙水压力对预制桩产生水平推力,可能使桩基偏斜、脱节甚至断桩,如接头质量不好更易脱开。

(3)本工程基坑开挖深度约3.5 m 左右,场地浅部土质条件差,如基坑围护存在变形过大,土方开挖未按要求实施,也会造成桩基偏位、倾斜,甚至断桩。

1.5 项目的特点及技术难点

(1)原工程桩施工质量不确定性:本工程原有部分桩基发生偏位,原设计单位根据桩基检测和桩位复测结果,调整了承台尺寸和连系梁布置。根据检测报告,桩基检测为合格,建筑在结构封顶后南北向出现不均匀沉降,桩基实际质量情况不明,具有不确定性。

(2)狭小空间基坑围护施工:本工程主楼南侧建筑物外墙距临时围墙最近约4.8 m,距电缆井最近约4.0 m;西侧建筑物外墙距临时围墙最近约3.0 m,距电缆井和水管约0.8 m。周边环境复杂,基坑围护施工空间狭小。

(3)狭小空间土方开挖:本工程基础承台上部已回土至地面标高,覆土厚约4.7 m,其中一层梁板底面距基础承台顶面净空高度约4.0 m。基础加固前需要挖除覆土,土方开挖在地下一层结构影响范围内,环境复杂且施工空间狭小,施工难度大。

(4)独立承台上新增叠合板:本工程基础为独立承台桩基础,承台之间布置连系梁,无法直接在原有承台上开孔补桩,根据刚度平衡原理,补桩需对称布置在原有承台两侧,需要新增叠合板传力,使补桩与原有承台桩基共同承担上部荷载,以及提供压桩反力。

(5)电梯井区域水位高:本工程所处地区地下水丰富,潜水水位埋深约0.5 m,电梯井底板埋深约5.5 m,底板底水头高约5.0 m。补桩施工前需要在电梯井底板进行开孔泄压,将地下水降至底板底以下,保证补桩施工顺利进行。

2 狭小空间高层建筑桩基加固方案

2.1 桩基加固方法

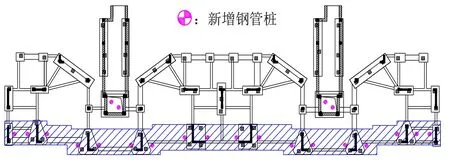

本工程根据沉降观测数据进行反演分析,可仅对南侧沉降大侧进行补桩,补桩数量少。采用锚杆静压钢管桩Φ426×12,桩长33 m,以⑤2粉砂夹粉土作为桩基持力层,单桩竖向抗压承载力特征值取1 500 kN,钢管桩节之间通过钢套管焊接连接。

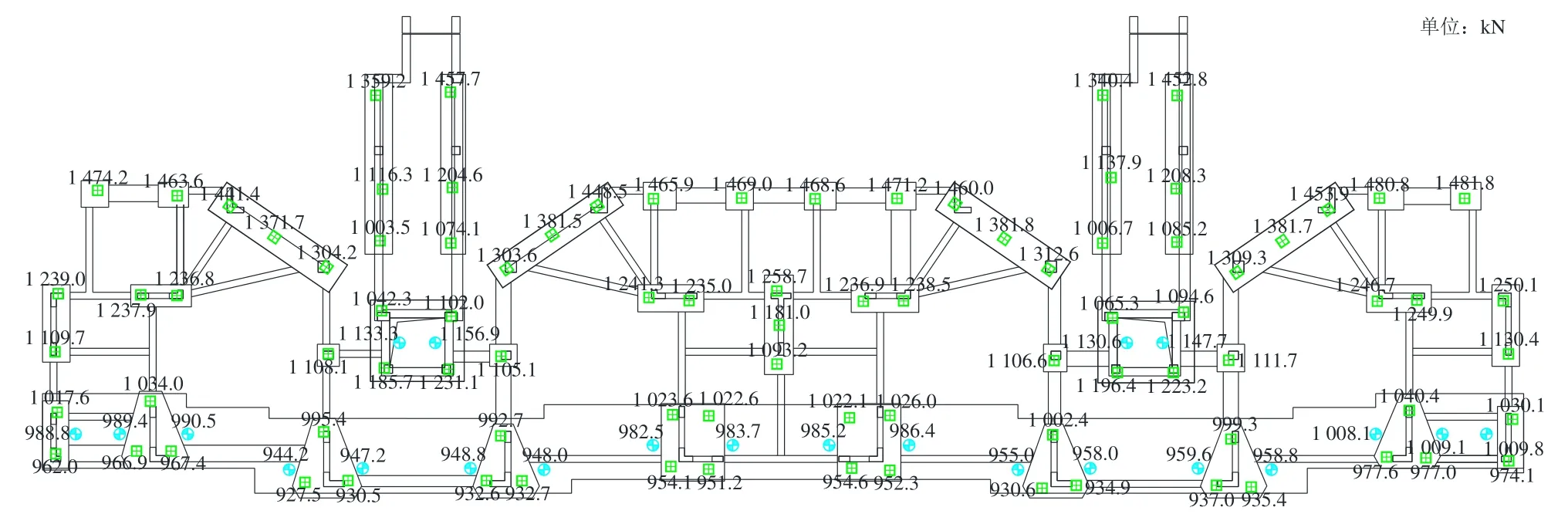

为了提高南侧基础的整体性,提供补桩平台,在原有承台和连梁上新增叠合板,保证新补桩与原有基础、上部结构之间荷载传递。新增筏板及钢管桩布置图见图3。桩顶反力计算结果见图4。

图3 新增筏板(阴影部分)及钢管桩布置图Fig.3 Layout of new raft (shaded part) and steel pipe pile

图4 桩顶反力计算结果Fig.4 Calculation results of pile top reaction force

2.2 狭小空间基坑围护施工技术

文中建筑基础加固施工前,需要将承台上的覆土挖除,卸土前要进行基坑围护。建筑南侧外墙紧邻挡土墙、临时围墙及电缆井,西侧外墙紧邻临时围墙、电缆井和市政水管,周边环境复杂,围护施工空间狭小。

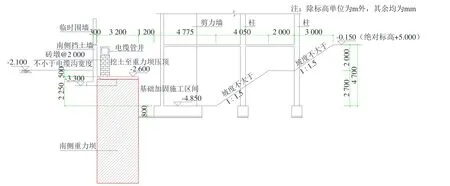

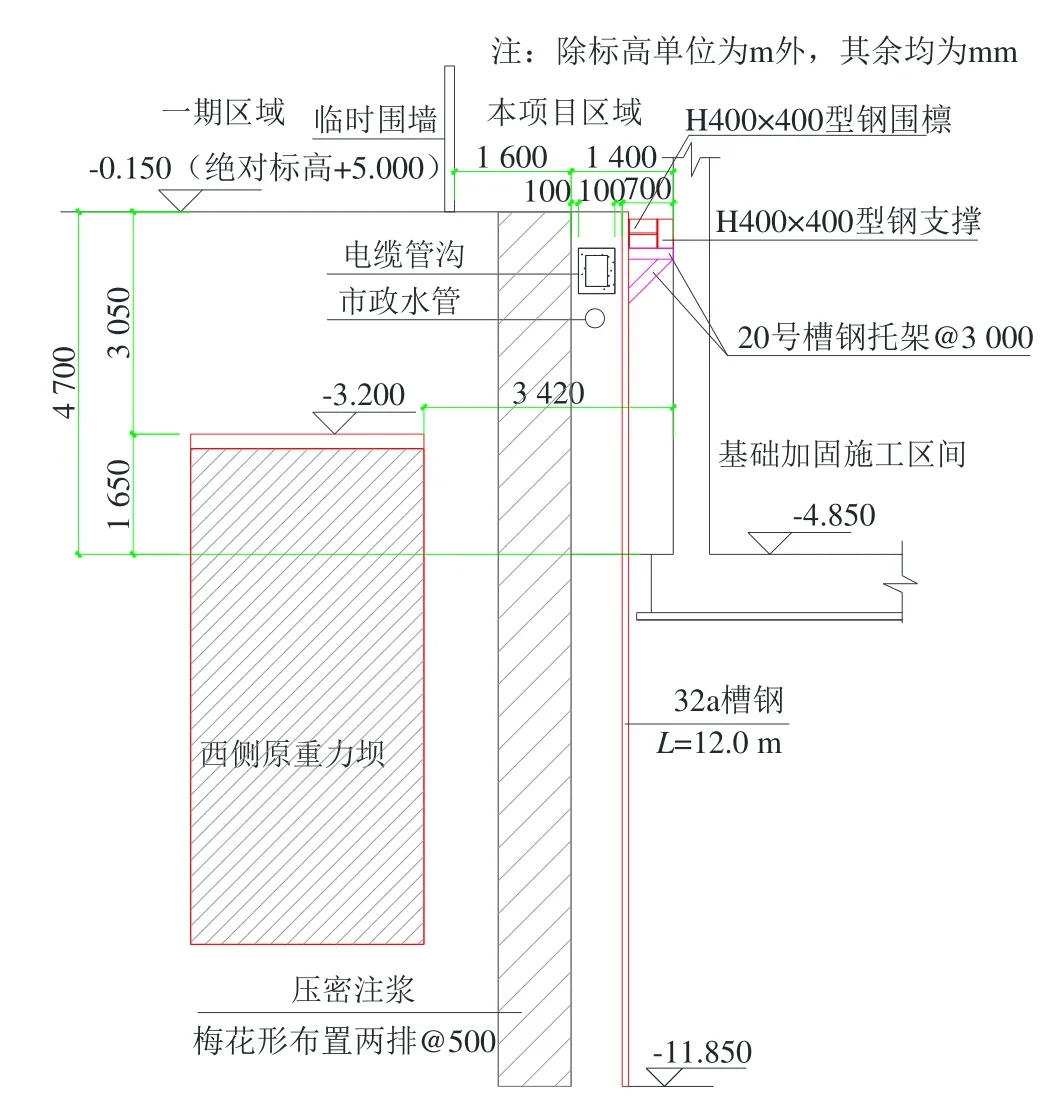

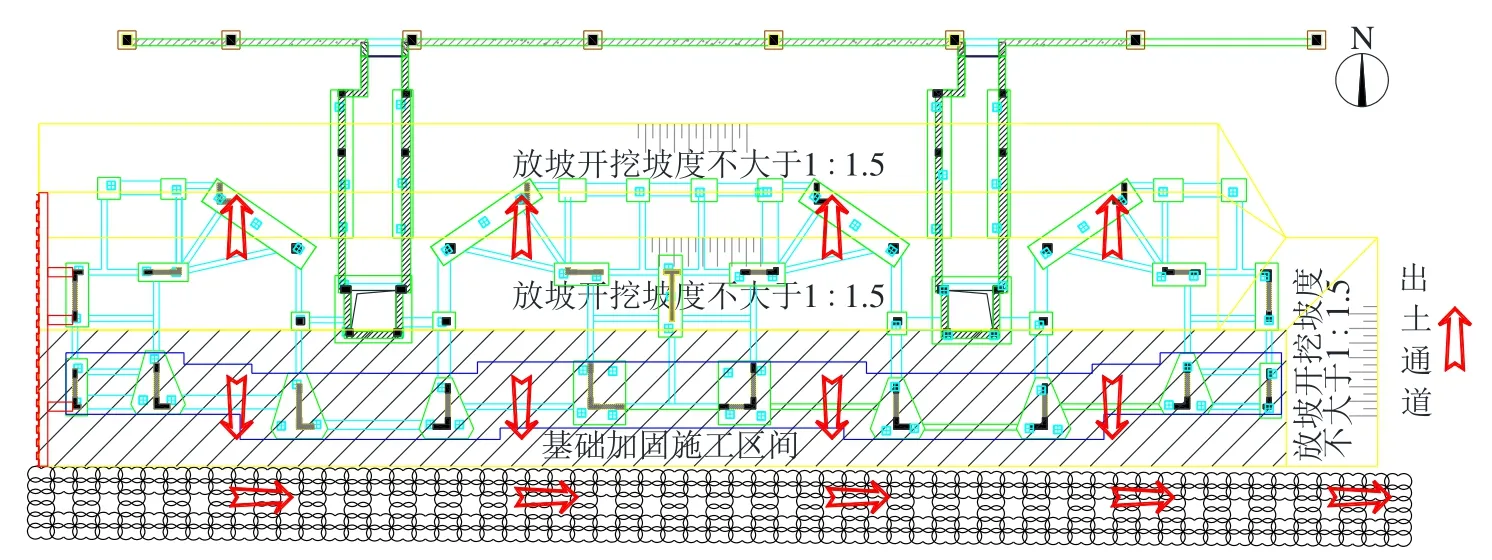

围护方案充分利用住宅楼南侧原有重力坝及挡土墙挡土,将回填土卸土至重力坝压顶板。西侧采用长度12 m 的32a 槽钢围护,水平设H400×400 型钢支撑。北侧空间相对宽松,采用两级大放坡开挖卸土。东侧场地未回填,浅部为建筑垃圾,挖深约2.7 m,采用一级放坡,局部区域借助建筑剪力墙挡土。基坑围护平面布置见图5,南侧土方开挖剖面见图6,西侧土方开挖剖面见图7,南侧土方开挖现场见图8。

图5 基坑围护平面布置图Fig.5 Plan of foundation pit enclosure

图6 南侧土方开挖剖面图Fig.6 Profile of earth excavation on the south side

图7 西侧土方开挖剖面图Fig.7 Profile of earth excavation on the west side

图8 南侧土方开挖现场图Fig.8 Site map of earth excavation on the south side

2.3 独立承台桩基础新增叠合板加固技术

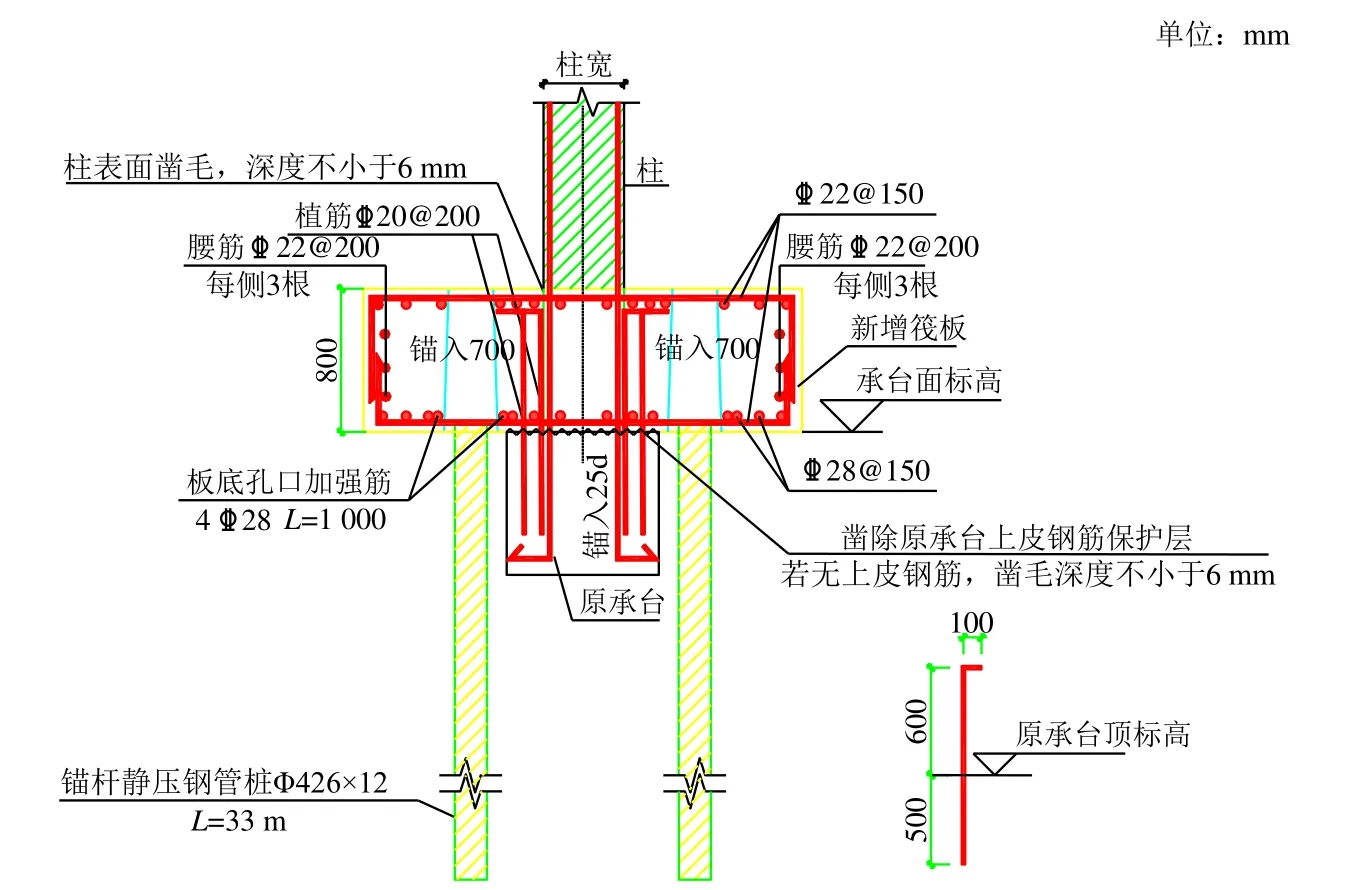

原有建筑基础形式为两桩、三桩和四桩承台加桩基,独立承台无法补桩,补桩施工前需要新增筏板将原有承台基础和锚杆静压桩连为整体。

根据监测数据,本工程南侧沉降不稳定,仅需在南侧补桩,补桩区域增加叠合板,板厚800 mm。

新增叠合板主要承受桩顶反力、上覆土荷载。通常可通过在承台顶面、侧面进行植筋,顶面植筋提供抗拔力,侧面植筋承担剪力,植筋间距和深度根据所需抗拔力进行计算确定。本工程在承台上表面及剪力墙上植筋,植筋采用■20@200,承台植入深度500 mm。植筋完成后,承台上表面新老混凝土接触面进行凿毛处理,预留桩孔新浇筑叠合板。承台植筋节点见图9。新增承台叠合板见图10。

图9 承台植筋节点图Fig.9 Node of bonded rebars of cushion cap

图10 新建承台叠合板Fig.10 New cap composite plate

2.4 低净空狭小空间土方开挖技术

本工程基坑挖深4.7 m,建筑物一层梁板底面距基础承台顶面净空高度约4.0 m。周边邻近管沟、挡土墙,施工空间狭小。不同于常规土方开挖工作,在建筑内部进行土方开挖必须充分考虑既有结构内部环境对土方开挖作业的影响,要保证挖土施工的便利,也要保护好既有建筑结构。

适用于低净空狭小空间的土方开挖,需要采用小型机械将开挖土方转运至出土位置,挖土过程中注意避让剪力墙、梁柱等结构构件,有条件可采用水平履带式出土或立体式出土。

结合现场条件,本工程最终采用多台小型挖土机械,从西到东,依次退挖施工。外侧采用中型挖土设备及土方车进行出土驳运。挖土路线见图11。挖土施工过程中采用明排水及时排除积水。

图11 挖土路线图Fig.11 Excavation roadmap

2.5 地下水控制及高水位封桩技术

本工程场地潜水地下水位埋深0.5 m 左右,电梯井板底埋深为5.50 m,水位差为5.0 m,地下水位高。补桩施工前,需要将地下水位泄压至底板底。

本工程在每个电梯井内各开设1 个泄压孔,采用井内明排水泄压,并在紧邻电梯井外侧新增1 个临时集水深坑,同步排水泄压,达到了预期的效果。

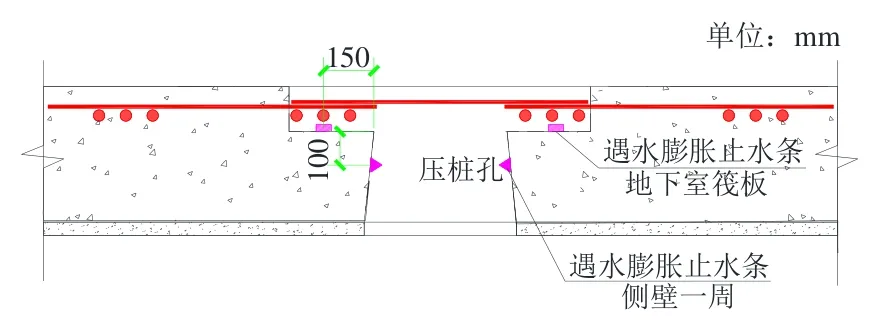

为防止补桩封桩后地下室出现渗漏,本工程采用二次封桩技术,设两道止水条,封桩节点见图12。第一次封桩至底板一半厚度,振捣密实,混凝土初凝后,查验桩孔是否有渗漏点,并及时对渗漏点进行堵漏。待无渗漏点后,采用高强灌浆料封桩至底板面平,确保底板后续无渗漏问题。

图12 封桩节点Fig.12 Pile sealing joint

3 加固效果分析

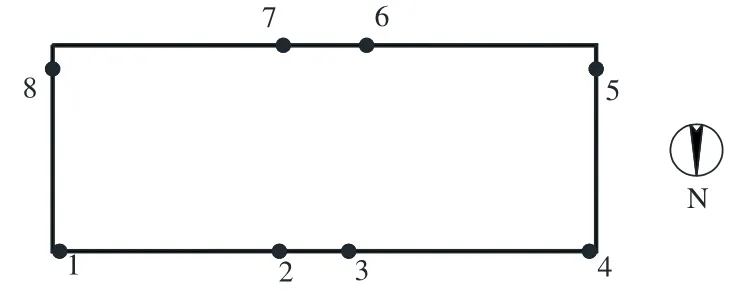

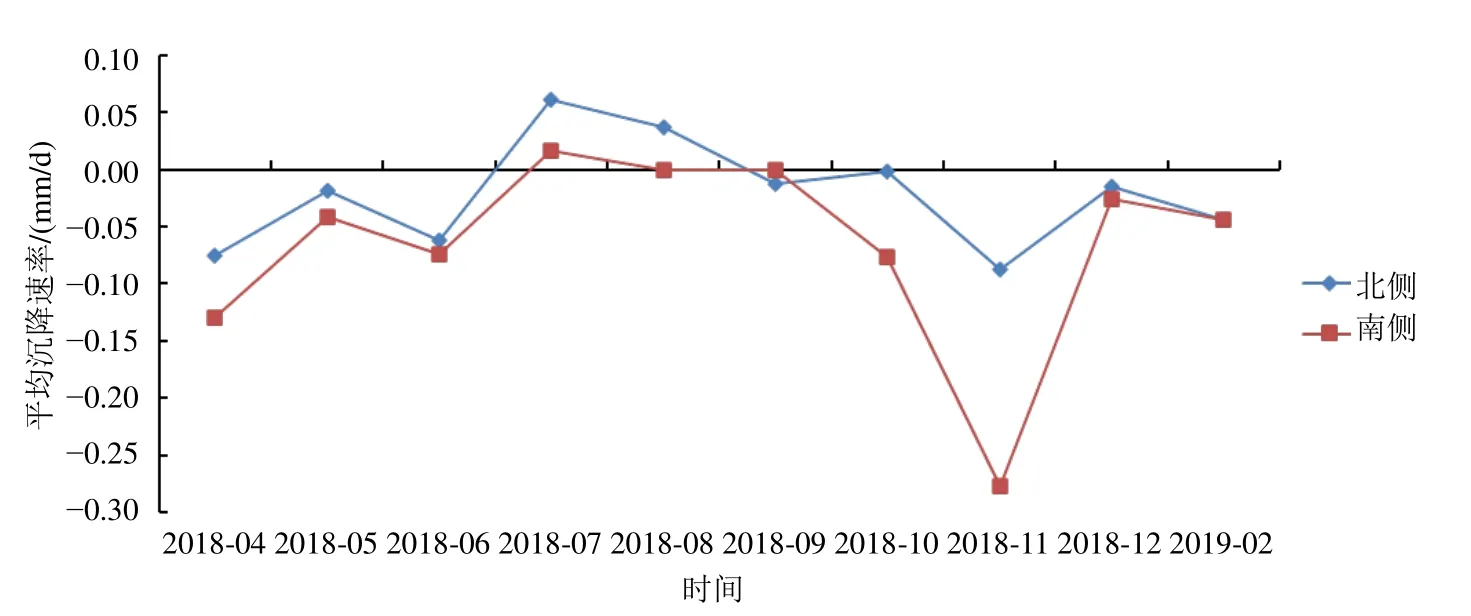

本工程通过动态监测,为加固设计及施工提供依据,分析了建筑在补桩加固前后的变形情况。建筑四周共布置了8 个监测点,沉降监测点(1~8)布置见图13。各监测点的累计沉降速率曲线见图14,南侧和北侧的监测点平均沉降速率曲线见图15,图中数据为负表示下沉,数据为正表示上抬。

图13 沉降监测点(1~8)Fig.13 Settlement monitoring points (1-8)

图14 累计沉降速率曲线Fig.14 Cumulative settlement rate curves

图15 平均沉降速率曲线Fig.15 Average settlement rate curves

补桩施工前(2018-07-01—2018-08-10),南侧承台施工区域进行卸土开挖,基础承台上部荷载减小,局部区域出现上抬变形。

补桩施工期间(2018-09-01—2018-10-22),南侧累计沉降变形-4.23~-1.28 mm,最大沉降变形为-4.23 mm(监测点5),平均沉降变形为-2.46 mm,2018 年10 月平均沉降变形速率为-0.10 mm/d。

补桩施工后(2018-10-23—2018-12-25),南侧累计沉降变形-7.12~-7.05 mm,最大沉降变形为-7.12 mm(监测点7),平均沉降变形为-7.10 mm,2018 年12 月平均沉降变形速率为-0.03 mm/d。

补桩完成后,受覆土回填扰动以及上部二次结构和装修施工影响,基础上部荷载有所增加,11 月份沉降有所增大,12 月份后趋于稳定。其中,9 月份南侧卸土施工,部分点位不具备观测条件无法观测,监测点8 受回填土施工影响,数据有所偏差。住宅楼自补桩后至今沉降稳定,达到预期加固效果。

4 结 论

既有建筑周边环境日益复杂,桩基事故原因多样,涉及狭小空间、精细化施工等技术的应用需求将会日益增多。本文通过对某高层建筑基础加固案例的分析,针对软土地区高层建筑桩基加固中遇到的独立承台桩基补桩、狭小空间基坑围护设计施工、高水位封桩等技术难题提出了解决方案,取得了良好的效果,以期为类似工程提供参考。