清前期儒典满译的国家性解析*

2024-01-19周忠良任东升

⊙ 周忠良 任东升

(中国海洋大学外国语学院,山东 青岛 266100)

清廷入关之后,面临着来自汉民族的政治文化信任危机。为巩固政权,维护统治,在文化上实行“崇儒重道”政策,以正统的儒家思想为国家意识形态,清前期顺、康、雍、乾四帝积极、系统地学习儒家思想,并通过纂修、翻译儒家经典,阐释经旨,发明经义,建立起自身的中华道统形象,从而构建统治中国的政治权威性、合法性、正统性。清前期四朝,官方主持刊刻的儒家典籍满文译本计有53种[1],这反映出翻译在清廷构建适应统治需要的儒家知识体系过程中发挥了重要作用。这些儒家经典的翻译,均由皇帝敕命发起,服务于清廷的国家治理目标,因此具有典型的国家翻译实践特征。本文对清前期儒典满译相关情况进行梳理,解析其政治文化意蕴,并透视其“国家性”,以期为清代国家翻译史研究提供参考。

一、清前期的儒典满译

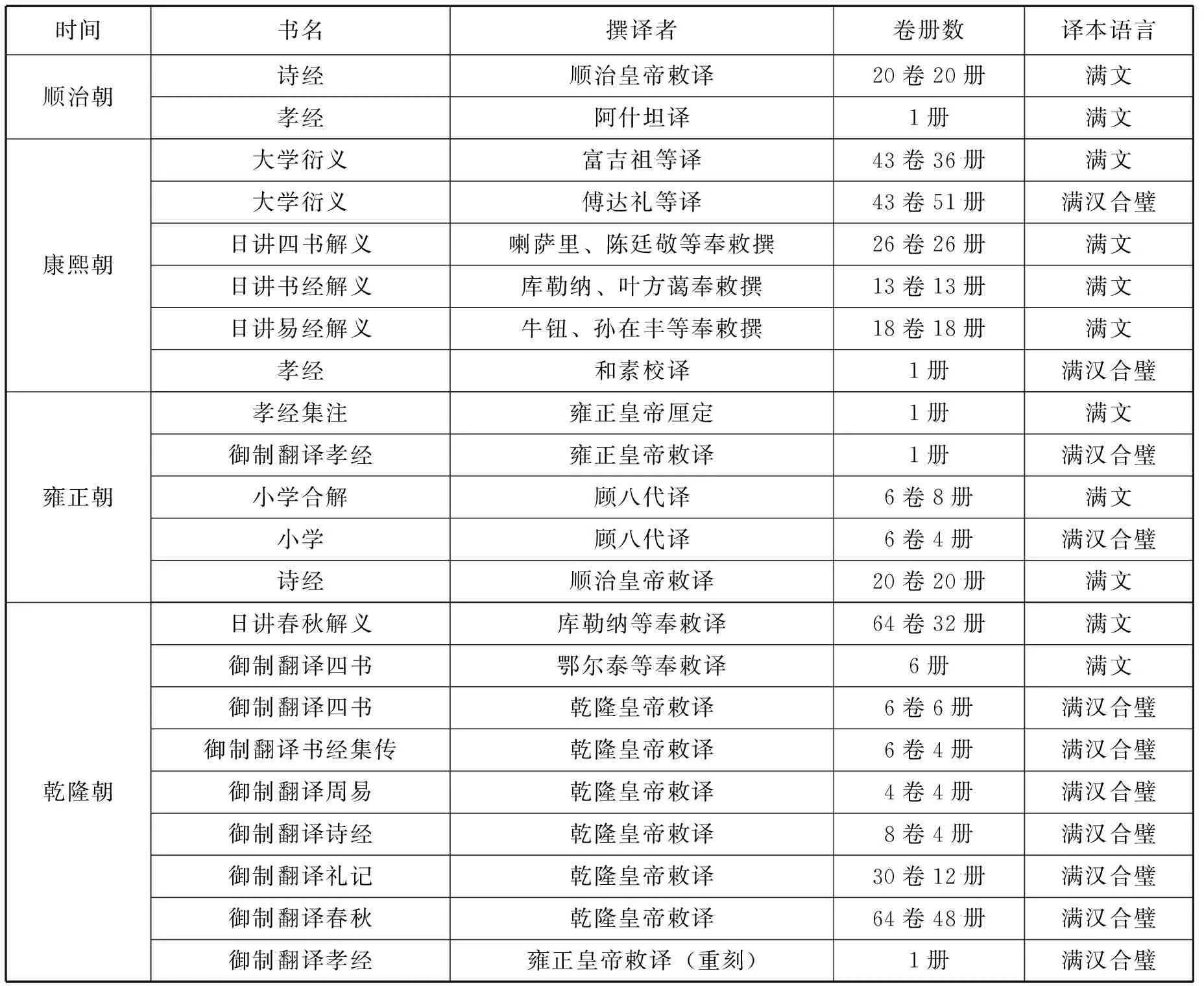

满族统治者重视汉文化的学习。早在天聪三年(1629年),清太宗爱新觉罗·皇太极就敕设文馆,命巴克什达海同笔帖式刚林、苏开等翻译汉书,包括《三国志》《明会典》《孟子》等。建立全国性政权后,为维护统治,清廷推行“崇儒重道”文化政策,尚经术,开文教,将翻译汉籍置于国家战略高度。自顺治,历康熙、雍正至乾隆四朝150余年间,编纂、满译儒家经典不辍。所译内容均为儒学核心典籍,简况如表1所示:

表1① 清前期满译儒典简况

由上可知,清廷翻译的儒典品类多、内容广、历时长,具体情况分析如下②:

(一)诗类。第一个《诗经》满文译本于顺治十一年(1654年)刊刻发行,由秘书院学士鄂貌图奉敕翻译,凡20卷20册,卷首有顺治帝《御制诗经序》。该译本以朱熹《诗集传》为源文,内容分为正文和集注两部分。正文诗歌全译,集注部分摘译。字体分大、中、小三种。大字为诗,中字以《诗集传》为主,小字为历代各家注疏。康熙五十四年(1715年),内府刊印户部尚书王鸿绪、都察院左都御史揆叙等奉敕纂修的《钦定诗经传说汇纂》③。是书也以《诗集注》为宗,汇选各家之说集成,凡21卷,卷首2卷,诗序2卷。雍正十一年(1733年),武英殿奉敕重刊顺治帝敕译的《诗经》,译本影响力获得极大提升。乾隆帝也重视《诗经》,于二十年(1755年)敕令刊刻由大学士傅恒、来保和工部尚书孙嘉淦等奉敕编撰的《御纂诗义折中》,并御制序言。是书以孙嘉淦《诗经补注》为本,凡20卷。三十三年(1768年),《御制翻译诗经》奉敕出版,凡8卷4册,满汉合璧。

(二)孝经类。《孝经》集中反映儒家伦理思想。顺治帝以“以孝治天下”自期,于十三年(1656年)命文华殿大学士、礼部尚书蒋赫德纂注《御定孝经注》一卷。同年,由他赤哈哈番阿什坦奉敕翻译的满文版《孝经》刊刻面世。又任命大学士冯铨为总裁官编纂《孝经衍义》。是书终顺治一朝未能告成。续纂于康熙十六年(1677年)由礼部侍郎叶方蔼等负责编修,于二十一年(1682年)成稿,二十九年(1690年)刊刻,书名改为《御定孝经衍义》,康熙帝亲写序言。是书凡100卷,卷首2卷,参照《大学衍义》体例,集采历代学者相关论说述衍《孝经》大义。四十七年(1708年),翻书房总裁和素校译的满汉合璧版《孝经》1册刊刻发行。雍正五年(1727年),《御纂孝经集注》1册编成,是书模仿朱熹《四书章句集注》体例阐发《孝经》旨义。同年,附“雍正皇帝敕译”字样的满汉合璧版《御制翻译孝经》1册由内府刊刻出版。朱熹编写的以孝道为主旨的《小学》和明代陈选解注的《小学合解》也刊刻面世。前者6卷4册,满汉合璧,后者为满文单语本,6卷8册。二者均于雍正年间由尚书顾八代翻译。另外,乾隆年间《御制翻译孝经》由武英殿重刻一次。

(三)易类。《易经》位居六经之首,受到清廷重视。顺治十五年(1658年),《易经通注》由大学士傅以渐,经筵日讲官、左庶子曹本荣奉敕修成。是书凡9卷,参酌王弼以来相关儒学者论述阐发《易经》意旨。康熙十九年(1680年),清帝谕令经筵日讲官翰林院掌院学士牛钮、孙在丰等编撰经筵日讲过程中形成的《日讲易经解义》。二十二年(1683年),满文单行本修成付梓,凡18卷18册,康熙帝御制序言。五十四年(1715年),大学士李光地等奉敕编纂的《御纂周易折中》刊印成书,凡22卷,卷首1卷,以朱熹《周易本义》为宗,参酌历代学者注疏传义折中而成。乾隆帝推崇《折中》,于二十年(1755年)敕命大学士傅恒、吏部尚书来保及原吏部尚书孙嘉淦编撰《御纂周易述义》10卷阐发《折中》义旨,并御制序言。三十年(1765年),刊刻《御制翻译周易》,凡4卷4册,满汉合璧。

(四)书类。清廷刊刻《尚书》经解3部。第一部《日讲书经解义》形成于康熙十九年(1680年),由翰林院掌院学士库勒纳、编修叶方蔼奉敕译撰。是书荟采汉宋以来各家之说融汇一编,康熙帝作序,编译一体,满、汉文单行本各13卷13册。五十四年(1715年),《钦定书经传说汇纂》由大学士王顼龄等奉敕纂修,凡21卷,书序1卷,卷首2卷,于雍正八年(1730年)内府刊刻。第三部经解是乾隆二十五年(1760年)武英殿刊刻的《御制翻译书经集传》,凡6卷4册,满汉合璧。

(五)春秋类。清廷先后纂成3部。康熙二十五年(1686年),库勒纳与李光地等奉敕编纂《日讲春秋解义》,是书以北宋胡安国《春秋传》为宗,凡64卷,总说1卷。雍正七年(1729年),和硕果亲王允礼、大学士张廷玉、内阁学士方苞等奉敕重修该书。乾隆二年(1737年),《日讲春秋讲义》译本由武英殿刊刻。是书凡64卷32册,为满文单行本,有御制序文。从编纂、重修、翻译到刊刻,历康、雍、乾三朝51年终成。以此为基础,四十九年(1784年),乾隆帝敕命改译版《御制翻译春秋》刊刻,凡64卷48册,满汉合璧。另有《钦定春秋传说汇纂》,大学士王掞等奉敕于康熙五十四年(1715年)纂成,凡38卷,卷首2卷。以此为本,乾隆二十三年(1758年),大学士傅恒等奉敕撰成15卷《御纂春秋直解》。

(六)礼类。康熙帝曾敕命大学士鄂尔泰、朱轼等以经筵日讲旧稿编纂《日讲礼记解义》,凡64卷,但终未形成定本。乾隆即位以后,鉴于儒家经典独“三礼”经解未成书,敕开“三礼馆”修纂《三礼义疏》,十三年(1748年)告成,即方苞领纂的《钦定周官义疏》(48卷)、周学健领纂的《钦定仪礼义疏》(48卷)、李绂领纂的《钦定礼记义疏》(82卷),乾隆帝亲撰《御制三礼义疏序》置于卷首。同时,命纂修官将《日讲礼记解义》从翻书房中取出与《三礼义疏》“参校异同”,“归于一是”[2]3,“命儒臣将其续译授梓,以备《五经》之全”[2]13-14。然而,由于种种原因,该书的满文本最终未能刊出。四十八年(1783年),重新厘定的《御制翻译礼记》刊刻面世,凡30卷12册,满汉合璧。

(七)四书类。顺治帝于十一年(1654年)命内三院以满文校译《大学衍义》④,译稿未竟之时,日讲儒臣需临时把汉文本翻译成满文之后进讲。康熙帝即位之后,命翰林院掌院学士兼礼部侍郎傅达礼等续译《大学衍义》,于十一年(1672年)满文本告成刊刻,凡43卷36册。同年,另有《大学衍义》满汉合璧版付梓,凡43卷51册。康熙帝推崇程朱理学,经筵日讲首重四书。研究表明,康熙帝经筵日讲延续46年,共60场,其中55场包含《四书》内容[3]。十六年(1677年),喇萨里、陈廷敬等奉敕编纂、翻译《日讲四书解义》,凡26卷26册,满文单行版是在汉文版基础上译写而成。是书以朱熹《四书章句集注》为本,推阐《大学》《中庸》《论语》《孟子》旨义。乾隆帝认为,儒典可教化人心,修身养性,因此翻译、重译实有必要。“乃亲指授翻译诸臣,参考寻绎,单词只字,昭晰周到,无毫发遗憾而后已”⑤,力求翻译准确。终乾隆一朝,四书五经、《孝经》得以重译刊印。乾隆六年(1741年),《御制翻译四书》由鄂尔泰等奉敕译成,是书凡6册,为满文单行本。以此为基础,满汉合璧版《御制翻译四书》于二十年(1755年)译成交付武英殿刊刻。

综上,清前期儒典满译呈现以下特点:1.翻译活动由皇帝发起,采用“(奉)敕译”模式,反映国家意志或帝王思想,具有最高级的政治、文化、象征资本。2.翻译持续时间长、规模大、体系全,涉及诗、书、礼等7类儒家经典,涵括广泛;所译文本均为儒家核心文本,翻译内容自成一体,形成了较为系统的满文版儒家知识体系。3.重译重印多,如《孝经》的翻译重译贯穿顺、康、雍、乾四朝,有多个版本。4.语言方面,顺、康两朝译本以满文单行本为主,乾隆朝以满汉合璧为主,反映了国家语言生态变迁。5.从内容上看,所译文本既有儒家原典,如《诗经》《孝经》;也有对儒典的注疏、集注、解义,经解类译本是清帝经筵日讲的产物。6.译本具有极强的互文性,表现为不少儒典满文本与汉文本平行刊刻,相互呼应,如“解义”系列均属此类;原典译本与解义译本相互观照,如《孝经》与《孝经集注》译本;译本与其他官修典籍相辅相成,如满文版《日讲春秋解义》《御制翻译春秋》与汉文版《钦定春秋传说汇纂》《御纂春秋直解》存在紧密的知识互文关系。

二、儒典满译的国家性

国家翻译实践是以国家名义发起的翻译活动,应国家需求而生,服务国家战略目标。“国家将翻译作为一种治理术加以实施,将国家自身加以翻译,或者通过翻译获取国家知识,建构国家话语,以实现国家内部的有序治理”[4],国家性是国家翻译实践的本质特征。清前期的儒典满译事业在诸多方面表现出国家性。

(一)翻译主体的国家性

翻译的国家性首先表现为翻译主体的国家性。在国家翻译实践中,翻译主体序列具有三阶性:高位主体是赞助、发起、规制翻译活动的国家,中位主体是以国家名义组织、管理、实施翻译活动的机构,低位主体是直接实施翻译行为的译者[5]。

在封建时期,“朕即国家”,皇权是国家最高权力,代表着国家意志,是国家性的典型表现。顺、康、雍、乾四朝发起的儒典满译项目均以“(奉)敕译”模式开展。奉敕译成的文本往往带有皇权标识,表现为在译本书名之前冠上“钦定”“御制”“御定”等字样,如,乾隆朝的儒典满译本均冠有“御制”字样,内附“乾隆皇帝敕译”,并附皇帝序言。编纂、翻译过程也往往在皇帝的密切关注下进行,反映皇帝政治意图、治国理念和价值观念。

在中位主体方面,清廷设置专门机构负责翻译、刊印工作。入关前,皇太极在盛京设置文馆专译汉文书籍。顺治时期,翻译事务由内三院或翰林院负责,翻译的汉典有《辽史》《金史》《元史》《孝经》《诗经》等。康熙帝重视汉书满译工作,特在军机处下设内翻书房作为御用翻译机构,专门承担皇帝谕旨、御论、讲章、诗文、册祝文字及起居注等档册书籍的满、汉文翻译,并负责拟定满文音义标准,审定满语词汇等事务。内翻书房奉敕翻译了大量汉典,“凡《资治通鉴》《性理精义》《古文渊鉴》诸书,皆翻译清文以行”[6]。康熙帝经筵日讲“解义”系列如《日讲书经解义》等的翻译均在内翻书房进行。翻译完成之后,送交内务府,由下设的图书编纂、刊刻机构武英殿刻印发行。

在低位主体方面,清廷为儒典满译配置了精英化翻译团队。编译官均为精通儒学,满、汉文俱佳的知识精英,也是深得皇帝信任的近臣高官。如《日讲四书解义》修纂者陈廷敬,历任左都御史、工部尚书、户部尚书,拜文渊阁大学士,长期担任康熙帝的经筵讲官,奉敕主持编撰大量国家典籍史志,包括《世祖章皇帝实录》《太宗文皇帝实录》《三朝圣训》《大清一统志》《康熙字典》等。《日讲书经解义》编译者库勒纳是起居注官、侍讲学士、经筵讲官、翰林院掌院学士,担任《明史》编修总裁、《三朝国史》副总裁。《御制翻译四书》编译者鄂尔泰历任军机大臣、侍卫内大臣、经筵讲官、翰林院掌院学士,加衔太子太傅,充国史馆、三礼馆总裁。《资治通鉴纲目》译者和素任皇子师傅、翻书房总裁,是顺治朝《孝经》译者阿什坦次子,家学渊源深厚。

(二)翻译过程的国家性

有清一代,国家推行“崇儒重道”文化政策,正统的儒家思想体系,特别是程朱理学,一直被奉为官方意识形态。因此,儒典满译是具有战略重要性的国家文化工程。有鉴于此,皇权一直深度介入翻译过程。在翻译产品形成过程中,皇帝作为赞助人、参与者、规制者,一直处于“在场”状态。

皇帝作为翻译项目发起人,根据国家政治文化需要赞助翻译活动。顺治元年(1644年),户科给事中郝杰奏请日讲儒臣以满文翻译《大学衍义》进讲,助益皇帝“懋修君德”“示天下所宗”[7],以裨益新政。十三年(1656年),顺治帝敕命内三院翻译《大学衍义》以学习修齐治平之道。康熙帝系统学习和接受了儒家思想,认为“帝王道法,载在六经”[8]。在长期经筵日讲中,以帝王身份阐发儒家经典义理,并敕命编纂翻译儒典“解义”系列书籍,以推行儒学,引导国家意识形态的构建。雍正帝认为,孝乃至德要道,“自昔圣帝哲王,宰世经物,未有不以孝治为先务者也”[9]269,《孝经》是圣人“彰明彝训,觉悟生民”[9]269之书。因此御纂《孝经集注》并敕命译为满文,推行“以孝治天下”的治国理念。乾隆时期,对满语进行了一次系统整理,刊印《钦定清汉对音字式》《增订清文鉴》,敕命鄂尔泰等以“新清语”重新厘定四书五经译文,规范满文使用,提升翻译的准确性。

除此之外,皇帝亲自参与翻译过程。如,顺治帝十分重视儒典满译工作,多次“幸内院,披阅翻译五经”[10]9,并亲自改订译文,“阅翻译五经中有讹字,御笔更正,命译书官照更正缮写”[10]9。康熙帝关注翻译中的用词准确性问题,指出翻译中“言语欠当”“差失大意”“关系不小”[11]658-659,因此谕令《大学衍义》译官傅达礼编纂满汉字典以服务后续翻译工作,“将满语照汉文字汇发明,某字应如何用,某字当某处用,集成一书,使有益于后学”[11]658-659。乾隆帝精通满、汉、蒙古、藏、回等多种语言,极其重视汉典满译工作。组织翻译力量历时三十余年对康熙朝所译的四书五经进行重新厘定,其中《诗经》译本的厘定耗时八年。在这一过程中,改译重译文本往往须进呈御览审定方可定稿刊印。现存于中国第一历史档案馆的四书五经重译稿本,有多处满语译文修改痕迹。修改处贴有红、黄色浮签标注修改意见,行文中有多处皇帝朱笔审订痕迹[12]。国家翻译实践的对象是国家文本,往往具有重要的政治、文化、意识形态意涵。因此,翻译过程必然受到国家规制。皇权作为国家最高权力,在国家翻译治理中发挥核心作用[13]。

总之,在儒典满译过程中,皇权的“在场”体现于翻译的所有环节,包括制定翻译规划,确定翻译内容,遴选翻译团队,配置翻译资源,参与文本翻译,规制翻译过程,评价翻译质量,控制译本流向等。翻译产品形成之后,皇帝通过多种方式赋予其皇权标识,如标注“奉敕译”字样,或亲制序言,赋予译本政治文化权威性,使之成为具有国家性的知识载体。

(三)翻译功能的国家性

助益国家治理。清廷入关前,皇太极命达海将《国语》《四书》《三国志》译为满文赐颁满洲贵族,希望通过译本学习汉族国家治理策略,“以为临政规范”[14]。顺治八年(1651年),秘书院检讨徐必远奏请翻译《大学衍义》进讲,认为《大学衍义》“于天命、人情、身心、家国,咸撮要领”[15]1。因此请皇帝“敕谕儒臣译呈睿览”[15]1,以“广格心之益,而观道化之成”[15]1。九年(1652年),顺治帝视学国子监,在彝伦堂听讲《易经》《书经》时,表示要以圣人之道治理国家,“圣人之道,如日中天,讲究服膺,用资治理”⑥。十二年(1655年),谕示礼部广推儒学经典以维护治统稳定,“朕惟帝王敷治,文教是先,臣子致君,经术为本。今天下渐定,朕将兴文教,崇经术,以开太平。”⑦康熙帝认为“治天下之法,见于虞、夏、商、周之书”[16],因此有必要学习二帝三王的国家治理之法以实现天下至治。雍正帝认为“帝王之大经大法,昭垂万古者,惟《尚书》为最备”[17]396,该书具有“成天平地、经国造邦、建官立教、礼乐兵刑之弘纲大用”[17]396。儒家学说主张“入世”,具有强烈的经世性。儒家知识体系以国家治理、天下至治为终极理想和价值依归。翻译是国家治理的重要机制和国家实现治理目标的有效途径。清代统治者推崇儒家思想,编纂、翻译儒家经典,目的是借助儒家思想的致治功能,维护清廷统治。

构建中华正统。自汉代“独尊儒术”以来,儒家思想成为历朝历代国家官方意识形态,孔子成为儒家道统象征,崇尚儒学也成为历代王朝获得政治合法性的文化根源。明清鼎革之后,清代统治者从道统切入构建治统,使二者合一,型塑其中华正统地位。翻译儒家典籍是清廷构建道统的重要手段。康熙帝在《御制日讲四书解义序》中称,“朕惟天生圣贤,作君作师,万世道统之传,即万世治统之所系也。自尧、舜、禹、汤、文、武之后,而有孔子、曾子、子思、孟子,自《易》《书》《诗》《礼》《春秋》而外,而有《论语》《大学》《中庸》《孟子》之书,如日月之光昭于天,岳渎之流峙于地。猗欤盛哉!盖有四子,而后二帝三王之道传。有四子之书,而后五经之道备”[18]1。因此,“道统在是,治统亦在是矣。历代贤哲之君,创业守成,莫不尊崇表章,讲明斯道”[18]1。这段话中,康熙帝历数中华治统脉络,梳理中华道统演变理路,并强调传承道统即传承治统,阐明二者合一即构成中华正统;暗示自己崇尚儒学,阐发、翻译经典是赓续中华文脉的行为,具有承接儒学知识谱系,延续中华道统的意义。康熙帝统合“治”“道”并以之为己任的做法,有助于构建符合清廷统治需要的国家认同,儒典满译在这一过程中扮演积极角色。

展现价值认同。孝是儒家思想体系的核心价值。《孝经》作为儒家伦理典籍,是封建统治者正人心、明纲常、树人伦、宣德化的重要凭据,也是少数民族政权展现对中华传统文化价值观认同的重要手段。北魏孝文帝敕令以鲜卑文翻译《孝经》。金世宗在大定年间敕命,以大小女真字翻译《孝经》。元代有中书左丞孛罗铁木儿于大至年间以蒙古文进译《孝经》。顺、康、雍、乾四帝极为推崇《孝经》,亲自发起编纂、集注、解义该书多次,翻译、重译就多达5次,究其原因在于清朝统治者认同《孝经》倡导的价值观。顺治帝推行“以孝治国”,指出孝乃“首百行而为五伦之本”[19]255,是“天地所以成化,圣人所以立教”[19]255的根本,是“放之于四海而皆准”[19]255的准则。康熙帝认为,孝乃“百行之源,万善之极”[20]1,推行孝道天经地义,“以之为己,则顺而祥,以之教人,则乐而易从,以之化民成俗,则德施溥而不匮”[20]1。雍正帝表示,《孝经》有“彰明彝训,觉悟生民”[21]269之用,“下以此为立身之要,上以此为立教之原”[21]269,有助于国家培养“惇实之士”“忠顺之臣”[21]269,帝王可以从中学习治国理政的至德要道。翻译受意识形态操控,是国家构建文化身份和意识形态认同的重要策略。清廷大规模翻译儒家典籍,反映了统治者对中华传统价值观的认同,有助于消除汉民族对清廷的政治文化信任危机,从而构建新的国家认同。

三、结语

清廷入关之后,为巩固统治,确立“崇儒重道”的国家文化政策,顺、康、雍、乾四朝发起大规模儒典满译工程。儒典满译事关国家治理、文化认同、治统道统构建,因此清帝无不极度重视,运用皇权规制翻译活动,以确保翻译符合统治者的政治文化目的。清前期的儒典满译,构建了一个系统的满文版儒学知识体系,是清廷道统化的重要成果,有助于其在政治文化上接续中华道统,从而纳入中国正统王朝的历史谱系,获得统治中国的政治文化合法身份。可以说,儒典满译是清前期中国正统叙事的重要方面,不但增强了统治者自身的“中国”认同,也增强了汉族对清廷统治中国合法性的认同,具有双重认同意涵,这也是儒典满译具有“国家性”的关键所在。

注 释:

①叶高树对清前期儒家经典书籍的翻译和出版有细致研究,本表在其研究成果基础上整理而成。详见:叶高树《清前期的文化政策》(台北:稻乡出版社,2002)。

②本节借鉴了黄爱平的儒家经典分类方法。参见:黄爱平《清前期官修经解与官方经学探析》 (清史研究,2021(5))。

③本节重在梳理儒典满译情况,但同时认为有必要将清廷主持纂修的相关儒典也纳入讨论,原因是清廷奉行“崇儒重道”政策,纂修与翻译之间的关系非常密切,不少儒典的翻译是以纂修的内容为基础的,也有部分儒典如“日讲”系列是纂译同步进行的,二者在内容上也存在紧密的互文关系,共同参与了清代正统儒家知识体系的构建。清前期儒典纂修详细情况,可参考叶高树专著和黄爱平论文。

④《大学衍义》援引《大学》旨义,综合儒家理论,推衍君主修齐治平之道。因与“四书”关系密切,本文将之纳入分析。

⑤引自台北国立故宫博物院藏《御制翻译四书》(清乾隆二十年武英殿满汉合璧本,清高宗敕译)。

⑥引自清世祖实录卷68,顺治九年九月辛卯条。

⑦引自清世祖实录卷90,顺治十二年三月壬午条。